Le Martyre de saint Sébastien (Debussy)

Le Martyre de saint Sébastien est une musique pour ballet avec voix solistes et chœur mixte de Claude Debussy. Composée en 1910-11 pour une commande de la danseuse Ida Rubinstein sur un texte de Gabriele D'Annunzio, une chorégraphie de Michel Fokine avec des décors et costumes de Léon Bakst. Basé sur un mystère du Moyen Âge relatant la légende du martyr romain saint Sébastien, l'œuvre originale comportait cinq actes pour une durée de cinq heures. De nos jours cette partition est interprétée en concert sous la forme d'extraits intitulés Fragments symphoniques, réorchestrés par André Caplet.

| Le Martyre de saint Sébastien Mystère en 5 actes | |

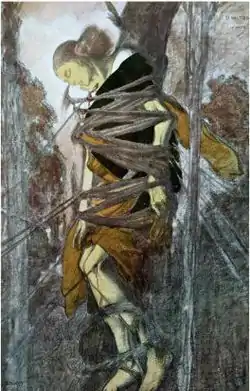

Saint Sébastien, dessin de Léon Bakst. | |

| Genre | Ballet |

|---|---|

| Musique | Claude Debussy |

| Chorégraphie | Michel Fokine |

| Dates de composition | 1910-11 |

| Commanditaire | Ida Rubinstein |

| Création | Théâtre du Châtelet à Paris |

| Interprètes | Ida Rubinstein Maxime Desjardins Adeline Dudlay Véra Sergine Henry Krauss Ninon Vallin |

| Scénographie | Léon Bakst |

| Représentations notables | |

L'œuvre intégrale

Les jours précédant la première, qui eut lieu le au théâtre du Châtelet, l'archevêque de Paris menaça d'excommunication tout catholique assistant à la représentation, car l'œuvre mêlait trop le sacré au profane, n'opposait pas clairement les forces païennes et le christianisme, elle suggérait même une assimilation d'Adonis, bel adolescent tombé pour Aphrodite, à Sébastien. De plus, Sébastien était incarné par Ida Rubinstein, une femme juive ! L'œuvre ne reçut donc pas le succès, malgré la maîtrise d'écriture de Debussy.

Analyse

- Acte I : La Cour des lys

- Acte II : La Chambre magique

- Acte III : Le Concile des faux dieux

- Acte IV : Le Laurier blessé

- Acte V : Le Paradis

Instrumentation

Deux piccolos, deux flûtes, deux hautbois, un cor anglais, trois clarinettes, une clarinette basse, trois bassons, un contrebasson, six cors, quatre trompettes, trois trombones, un tuba, timbales, célesta, cymbales, grosse caisse, tam-tam, trois harpes, cordes.

Les Fragments symphoniques

Analyse

- « La Cour des lys » - lent et soutenu, expressif

- « Danse extatique » et final du premier acte - assez agité (sourdement agité)

- « La passion » - lent

- « Le bon pasteur » - sombre et lent

Instrumentation

Deux piccolos, deux flûtes, deux hautbois, un cor anglais, trois clarinettes (si bémol), une clarinette basse, trois bassons, six cors en fa, deux trompettes en ut, timbales (si bémol, fa), deux harpes, cordes.

La mise en scène [1] - [2] - [3]

Interprètes

Le projet du Martyre de Saint Sébastien serait né dès 1908 mais ne sera mis en scène qu’en 1911, Gabriele d’Annunzio ne trouvant pas l’interprète idéal pour Saint Sébastien. L’écrivain découvre Ida Rubinstein lors de la présentation du ballet Cléopâtre en 1910 (interprété pour la première fois en 1909 au théâtre du Châtelet à Paris), par l’intermédiaire de Robert de Monstesquiou. Lorsque l’écrivain rencontre pour la première fois la danseuse dans sa loge il lui propose immédiatement le rôle de Saint Sébastien[4]. Cela sera un véritable tournant dans la carrière d’Ida Rubinstein. La danseuse était adulée par de nombreux artistes, Jean Cocteau dira d’elle qu’elle est « comme une fragrance trop orientale trop forte et trop belle ». Léon Bakst qui s’occupe du décor et des costumes ne tarit pas d’éloge non plus à son sujet. Ida Rubinstein et Léon Bakst ont déjà travaillé ensemble à Saint Pétersbourg avec Antigone (joué pour la première fois le au théâtre de Lydia Yavorskaya à Saint Pétersbourg), et Salomé d’Oscar Wilde (joué pour la première fois le au théâtre Mikhaïlovski à Saint Pétersbourg) mais c’est leur première réelle collaboration parisienne en 1911. Cela permet une grande cohésion et une fusion entre le décor, les costumes et les danseurs. Le personnage d’Ida Rubinstein colle parfaitement au rôle de Saint Sébastien : grande, à la beauté orientale et mystique, elle se fond dans ce tableau qu’est la pièce du Martyre de Saint Sébastien. Les danseurs font partie de la compagnie de danse qu’Ida Rubinstein a créée en 1911 pour s’émanciper des ballets russes de Diaghilev.

L'atmosphère

Gabriele d’Annunzio prépare sa pièce de l’été 1910 à avec la lecture de textes hagiographiques et religieux prêchant la montée en puissance du christianisme et la décadence du paganisme. Ainsi il parcourra par exemple tout l’œuvre de Saint François de Sales. Il s’inspire également des ballets russes de Diaghilev. Une fusion entre l’Occident et l’Orient : voilà le mot d’ordre de la pièce, prôné aussi bien par Gabriele d’Annunzio que par Léon Bakst. Le décorateur et costumier est familier de ce genre d’atmosphère, puisqu’il s’inspire dans ses créations aussi bien de l’Orient que de l’antiquité grecque en passant par les arts russes. Il crée dans le Martyre de Saint Sébastien une ambiance enchanteresse. Léon Bakst recherche une spiritualité dans la pièce, des émotions dans la couleur, la lumière et le mouvement.

Le décor

Léon Bakst cherche une pureté des lignes, un tableau vivant et coloré. Pour cela le décorateur met au point un système de poulies et de panneaux disposés de manière verticale et parallèle qui avancent et reculent au fil des différents actes. Il utilise ainsi la perspective, la lumière et le mouvement. Léon Bakst est un visionnaire et cherche un décor toujours plus fusionnel avec la musique, la danse et la lumière. Il s’agit de mettre en scène un Moyen-Âge idéal, pour cela Léon Bakst utilise plusieurs symboles, il décline le symbole de la croix (du crucifix) dans le décor ainsi que dans les costumes, symbole qui convient parfaitement dans sa quête de pureté et de forme linéaire. L’artiste dira à Gabriele d’Annunzio à propos du décor de la Pisanelle (joué pour la première fois en à théâtre du Châtelet à Paris) : « Je cherche et j’ai toujours cherché dans la décoration l’expression la plus intense du sentiment de la pièce, que j’entoure d’une ambiance conforme ; j’aime la passion des couleurs, comme dans la forme, j’adore les belles étoffes, l’or, les diamants et je suis poussé par un désir ardent de rassembler les plus violents contrastes pour obtenir l’impression d’une richesse et d’une passion affolante ! Voilà les éléments que j’adore : la couleur impériale, la belle et sensuelle forme, le sang, l’odeur de la transpiration, la voix étranglée par l’émotion, les spectacles d’émotions profondes, angoissantes et l’orgueil et la belle chair, saine et splendide »[5].

L'importance de la lumière

La lumière prend une place très importante dans la mise en scène du Martyre de Saint Sébastien, tant d’un point de vue technique que symbolique. La lumière provoque un mouvement continu allié aux panneaux mouvants mis au point par Léon Bakst. Il prend son inspiration dans les vitraux du Moyen-Âge avec une lumière irradiante délimitée de manière géométrique et à visée cathartique. Il joue avec la tonalité de la lumière, les couleurs les plus lumineuses sont au premier plan tandis que les couleurs qui le sont moins sont au second plan, la couleur et la lumière deviennent alors outils architecturaux. De plus dans un principe de synesthésie, chaque couleur renvoie à une émotion et aucune n’est laissée au hasard.

Vers une synthèse des arts

La pièce est considérée comme une parfaite fusion des arts, la peinture vibrant avec la danse, la parole et la musique. Léon Bakst n’ignore rien des idées de Richard Wagner sur l’art total, et le décorateur applique ces théories sur la scène du Martyre de Saint Sébastien. D’aucuns parlent de théâtre total lorsque est mentionnée la pièce. Elle reste une avancée dans le domaine du spectacle tant sa mise en scène est remarquable et remarquée.

Discographie

Œuvre intégrale

- André Cluytens, Orchestre National de la Radiodiffusion Française, Chœur Raymond Saint-Paul, 1952

- Ernest Ansermet, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, 1952 (1ère version en allemand)

- Ernest Ansermet, Orchestre De La Suisse Romande, Union Chorale De La Tour-De-Peilz, 1954

- Désiré-Émile Inghelbrecht, Orchestre Du Théâtre Des Champs-Élysées, Chœurs De La RTF, André Falcon (récitant), 1955

- Charles Munch, Boston Symphony Orchestra, New England Conservatory Chorus, Charles Munch (récitant), 1956

- Eugène Ormandy, Philadelphia Orchestra, Philadelphia Orchestra Chorus, Vera Zorina (récitante), 1959

- Désiré-Émile Inghelbrecht, Orchestre national de France, Chœurs De La RTF, André Falcon (récitant), 1960

- Pierre Boulez, Symphony Orchestra Des Bayerischen Rundfunks, 1960

- Leonard Bernstein, New York Philharmonic, The Choral Art Society, Fritz Weaver (récitant), 1966 (texte en anglais)

- Michael Tilson Thomas, London Symphony Orchestra, London Symphony Chorus, Leslie Caron (récitante), 1992

- Jacques Mercier, Orchestre national d'Ile de France, Michael Lonsdale (récitant), 2001

- Sylvain Cambreling, South West German Radio Symphony Orchestra de Baden-Baden, Collegium Vocale de Gand, 2005 (texte en allemand)

- Daniele Gatti, Orchestre national de France, Chœur de Radio France, Isabelle Huppert (récitante), 2009

- Thierry Fischer, BBC National Orchestra Of Wales, BBC National Chorus Of Wales, Irène Jacob (récitante), 2011

Fragments symphoniques

- Guido Cantelli, Philharmonia Orchestra, 1954

- Pierre Monteux, London Symphony Orchestra, 1963

- Daniel Barenboim, Orchestre De Paris, 1977

- Günter Wand, North German Radio Symphony Orchestra, 1982

- James Conlon, Rotterdams Philharmonisch Orkest, 1985

- Charles Dutoit, Orchestre Symphonique De Montréal, 1989

- Alexander Rahbari, Belgian Radio And Television Philharmonic Orchestra, 1992

- Esa-Pekka Salonen, Los Angeles Philharmonic, 1993

- Marc Soustrot, Orchester der Beethovenhalle Bonn, 2002

- Jun Märkl, Orchestre National de Lyon, 2009

- Pablo Heras-Casado, Philharmonia Orchestra, 2018

- Mikko Franck, Orchestre Philharmonique de Radio France, Maîtrise de Radio France, 2022

Notes et références

- Jacques Depaulis, Ida Rubinstein: "une inconnue jadis célèbre", Paris, Honoré Champion, , 657 p., p.99-137

- Carlo Santoli, Le théâtre français de Gabriele d'Annunzio et l'art décoratif de Léon Bakst, la mise en scène du Martyre de saint Sébastien, de La Pisanelle et de Phèdre à travers Cabiria., Paris, Presses universitaires Paris-Sorbonne, , 159 p., p.17-27

- Mathias Auclair, Sarah Barbedette, Stephane Barsacq, Bakst, des Ballets Russes à la haute couture, Paris, Albin Michel-Bibliothèque nationale de France, , 191 p., p. 34, 86, 186

- Carlo Santoli, Le théâtre français de Gabriele d'Annunzio et l'art décoratif de Léon Bakst, Paris, Presses universitaires Paris-Sorbonne, , 159 p., p. 18

- Gérard Abensour, « La Pisanelle de Gabriele d'Annunzio et le mirage orientaliste », cahier du monde russe,

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :