Léon Bakst

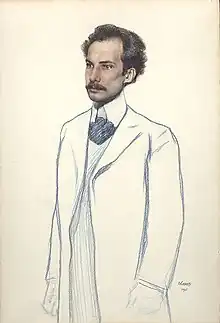

Lev Samoïlovitch Rosenberg, dit Léon Bakst (Лев Самойлович Бакст), né le à Hrodna (Biélorussie) et mort le à Rueil[1], est un peintre, décorateur et costumier russe. Bakst est un pseudonyme tiré du nom de famille de sa grand-mère, Bakster ou Baxter[2].

Леон Бакст

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 58 ans) Rueil |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Lev Samoïlovitch Rosenberg |

| Pseudonyme |

Léon Bakst |

| Nationalité | |

| Activité |

peintre, décorateur, costumier, librettiste, écrivain |

| Formation | |

| Maître | |

| Élève | |

| Mouvement | |

| Enfant | |

| Distinction |

Marcel Proust, dans une lettre à Reynaldo Hahn, le , lui écrit : « Dites mille choses à Bakst que j’admire profondément, ne connaissant rien de plus beau que Schéhérazade[3]. »

Biographie

Jeunesse

Lev Samoïlovitch Rosenberg naît à Hrodna dans une famille de la bourgeoisie juive[4].

Après avoir accompli des études au Gymnase de la capitale impériale, il étudie, de 1883 à 1886, à l’académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg[5].

En 1891, il voyage en Italie, en Allemagne et en France où il fréquente l'atelier de Jean-Léon Gérôme, suit des cours de l’académie Julian et travaille, à Paris, avec Albert Edelfelt entre 1893 et 1896[6].

À cette époque, l'État russe lui commande une grande toile qu'il exécute à Paris d'après nature, L'Arrivée de l'amiral Avelane et des marins russes à Paris.

En 1898, il est l’un des fondateurs avec Serge Diaghilev et Alexandre Benois du mouvement Le Monde de l’Art (Mir Iskusstva)[7].

Il fait dès ce temps plusieurs portraits comme celui de Philippe Maliavine (1899), Vassili Rozanov (1901), Andreï Biély (1905), Zinaïda Hippius (1906). Il devient également le professeur des enfants du grand-duc Vladimir Alexandrovitch, et, dès 1895, il reçoit des commandes du tsar Nicolas II.

À l’occasion de la révolution russe de 1905, il participe à de très nombreux journaux en Russie (Trésors artistiques de Russie, Apollon, Zolotoe Runo, Satyricon, etc.). Il dessine aussi des cartes postales restées célèbres.

En 1906 il dirige l'École Bakst et Doboujinski à la demande de Ielizaveta Zvantseva jusqu'à son départ pour Paris en . Il y aura Marc Chagall comme élève.

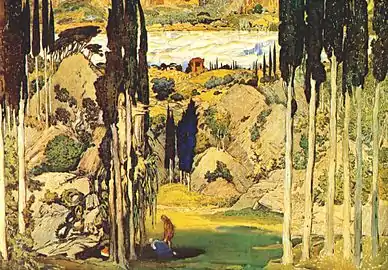

Il expose à Paris, à la Galerie nationale, et est chargé de l'aménagement décoratif de l'exposition russe au Salon d'automne en 1908, cependant qu'il monte en Russie une série de spectacles antiques comme Hippolyte d'Euripide ou Œdipe à Colonne de Sophocle.

Les Ballets russes

Comme peintre, portraitiste et dessinateur, Léon Bakst affirme une personnalité puissante et raffinée : d’une part grâce à une diversité d'inspiration — puisée tour à tour en Orient, dans la vieille Russie ou la Grèce archaïque comme dans le romantisme français et allemand ou l’Italie de Carlo Goldoni —, d’autre part grâce au désir de participer de façon originale au renouveau de l’art contemporain, tout en refusant la dissociation de la forme humaine pratiquée par le cubisme.

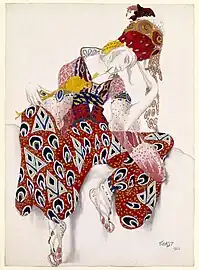

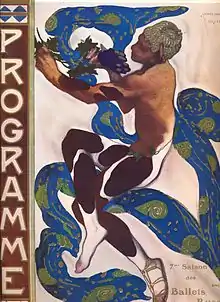

Il devient, dès leur naissance, le collaborateur privilégié des Ballets russes, pour lesquels il conçoit et réalise costumes et décors entre 1909 et 1921.

Véritables tableaux finis, ses œuvres et ses dessins, où l'audace chromatique se conjugue avec le jeu subtil des plumes et des joyaux, du dissimulé et du dévoilé, mettent en valeur la présence physique des danseurs. Quant à ses décors, somptueux et sensuels, ils mêlent érotisme et violence. Parmi ses réalisations les plus fameuses, on compte Schéhérazade, L'Oiseau de feu, Jeux, Daphnis et Chloé, La Valse, Le Spectre de la rose ou L’Après-midi d’un faune.

Léon Bakst peint aussi, en parallèle, de nombreux paysages et des portraits d’artistes du monde des lettres et des arts dont ceux de Ivan Bounine, Vaslav Nijinski, Anna Pavlova, Blaise Cendrars, Claude Debussy, Alexandre Benois, Léonide Massine, Ida Rubinstein ou Michel Fokine.

Les dons exceptionnels de Léon Bakst comme coloriste et graphiste se sont déployés librement sur la scène jusqu’à sa mort prématurée, en raison d'un œdème du poumon : ils ont contribué au triomphe des Ballets russes — influençant même la mode à travers, notamment, les grands couturiers Worth, Paul Poiret ou Jeanne Paquin, avec qui il collabora —, ainsi qu’à une nouvelle conception du décor de peintre et de la mise en scène, en opposition avec l'esthétique de Jacques Copeau.

Le premier, Léon Bakst a osé des coloris éclatants, un mélange de fantaisie et de symétrie qui, par l’audace des lignes et des plans, élargissaient le plan scénique et prolongeaient les perspectives. Ainsi a-t-il marqué de son empreinte la peinture, les arts décoratifs et scénographiques de son temps.

Dernières années

En 1922, Bakst rompt sa relation avec Diaghilev et les Ballets russes. Au cours de cette année, il a visité Baltimore et, en particulier Evergreen House, la résidence de son ami et mécène américain, la philanthrope artistique Alice Warder Garrett (1877-1952). Après s'être rencontrés à Paris en 1914, alors que Mme Garrett accompagne son mari diplomate en Europe, Bakst dépend bientôt d'elle comme confidente et agent. Alice Garrett devient la représentante de Bakst aux États-Unis à son retour en 1920, organisant deux expositions de l'artiste à la Knoedler Gallery de New York, ainsi que des expositions itinérantes subséquentes. À Baltimore, Bakst réaménage la salle à manger d'Evergreen en une délicieuse confiserie jaune acide et « chinoise ».

Léon Bakst meurt le dans une clinique de Rueil, près de Paris, de problèmes pulmonaires (œdème)[1].

Famille

Il est le père d'André Bakst.

Entourage

Léon Bakst était le beau-frère du pianiste et compositeur Alexandre Siloti, lui-même cousin et professeur de Serguei Rachmaninov.

Il a été l’objet de portraits peints par Boris Koustodiev, Jean Cocteau, Amedeo Modigliani ou Pablo Picasso.

Son élève devenu le plus célèbre est Marc Chagall.

Sa signature autographe figure sur l'un des feuillets signés par les convives du banquet mémorable donné le en honneur d'Apollinaire à l'ancien palais d'Orléans de l'avenue du Maine[8].

Postérité

En 2016-2017, à l'occasion des 150 ans de la naissance de Léon Bakst, plusieurs expositions sont organisées pour célébrer son œuvre et son legs : à Saint-Pétersbourg, Moscou, Minsk, mais encore à Monaco et Paris au Palais Garnier[9].

L'Unesco fait inscrire l'anniversaire des 150 ans de la naissance de Bakst pour les années 2016-2017.

Principales créations

- 1909 :

- Le Festin, de Michel Fokine, musiques diverses, costumes de Léon Bakst et autres

- Cléopâtre, de Michel Fokine, musiques diverses, décors et costumes de Léon Bakst

- 1910 :

- Carnaval, de Michel Fokine, musique de Robert Schumann, décors et costumes de Léon Bakst

- L'Oiseau de feu, de Michel Fokine, musique d'Igor Stravinsky, costumes de Léon Bakst

- Schéhérazade, de Michel Fokine, musique de Nikolaï Rimsky-Korsakoff, décors et costumes de Léon Bakst

- 1911 :

- Narcisse, de Michel Fokine, musique de Nicolas Tcherepnine, décors et costumes de Léon Bakst

- Le Spectre de la rose, de Michel Fokine, musique de Carl Maria von Weber, décors et costumes de Léon Bakst

- 1912 :

- L'Après-midi d'un faune, de Vaslav Nijinski, musique de Claude Debussy, décors et costumes de Léon Bakst

- Daphnis et Chloé, de Michel Fokine, musique de Maurice Ravel, décors et costumes de Léon Bakst

- Le Dieu bleu, de Michel Fokine, musique de Reynaldo Hahn, décors et costumes de Léon Bakst

- Thamar, de Michel Fokine, musique de Mili Balakirev, décors et costumes de Léon Bakst

- 1913 :

- Jeux, de Vaslav Nijinski, musique de Claude Debussy, décors et costumes de Léon Bakst

- 1914 :

- La Légende de Joseph, de Michel Fokine, musique de Richard Strauss, costumes de Léon Bakst

- Papillons, de Michel Fokine, musique de Robert Schumann, costumes de Léon Bakst

- Quelques œuvres

Uriel da Costa (1897)

Uriel da Costa (1897) Le Souper (1902).

Le Souper (1902)..jpg.webp) Zinaïda Hippius (1906).

Zinaïda Hippius (1906).

.jpg.webp) Terror Antiquus (1908).

Terror Antiquus (1908). L’Oiseau de feu (1910).

L’Oiseau de feu (1910). L’Oiseau de feu (1910).

L’Oiseau de feu (1910). La Péri (1911).

La Péri (1911). Le Dieu bleu (1911).

Le Dieu bleu (1911). Nijinsky dans L’Après-midi d’un faune (1912).

Nijinsky dans L’Après-midi d’un faune (1912)._comme_Helene_de_Sparte%252C_1912.jpg.webp) Ida Rubinstein (1912).

Ida Rubinstein (1912). Daphnis et Chloé (1912).

Daphnis et Chloé (1912)._-_1914_-_Ritratto_da_Leon_Bakst.jpg.webp) Léonide Massine (1914).

Léonide Massine (1914). Rougena Zátková (1914).

Rougena Zátková (1914).

Publications

- Correspondance et morceaux choisis, traduction et introduction de Jean-Louis Barsacq, L'Age d'homme, 2016, 412 p.

- Serov et moi en Grèce, traduction et introduction d'Olga Medvedkova, préface de Véronique Schiltz, TriArtis Éditions, 2015, 128 p., 24 illustrations (ISBN 978-2-916724-56-0)

Notes et références

- Archives de Paris 17e (arrondissement de son domicile), transcription de l'acte de décès no 121, année 1925 (page 11/31).

- Bakst, Paris, Flammarion, .

- Bakst avait réalisé les costumes et décors du ballet de Shéhérazade

- Mathias Auclair, Sarah Barbedette, Stéphane Barsacq (sous la dir. de), Bakst, des Ballets russes à la haute couture, BNF-Opéra de Paris-Albin Michel, 2016.

- Alexandre Schouvaloff, Léon Bakst, Éditions Scala, Paris, 1991.

- Evgueny Kovtun, L'Avant-Garde russe.

- Charles Spencer, Léon Bakst and the ballets russes, Academy Éditions, Londres, 1995.

- Détail de la vente aux enchères d'un lot comportant le menu du banquet en honneur d'Apollinaire et huit pages remplies de signatures autographes sur le site de la Maison Brissonneau consulté le 30 mai 2014.

- « Léon Bakst, la sensualité mise en scène », sur lefigaro.fr.

Voir aussi

En français

- Arsène Alexandre, L'Art décoratif de Léon Bakst, suivi de Jean Cocteau, Notes sur les ballets, Maurice de Brunoff, Paris, 1913

- André Levinson, L'Œuvre de Léon Bakst pour La Belle au bois dormant, Maurice de Brunoff, Paris, 1922

- André Levinson, Histoire de L. Bakst, H. Reynaud, Paris, 1924

- André Barsacq, « Bakst », Intermède, n° 2, septembre, Paris, 1946

- Dominique Carson, Bakst, Flammarion, Paris, 1977

- Irina Proujan, Bakst. Théâtre, ballets, décors, costumes, Éditions Aurora, Léningrad, 1986

- Alexandre Schouvaloff, Léon Bakst, Éditions Scala, Paris, 1991

- Elisabeth Ingles, Bakst. L'art du théâtre et de la danse, Parkstone Press, Londres, 2000

- Carlo Santoli, Le Théâtre français de Gabriele D'Annunzio et l'art décoratif de Léon Bakst, PUPS, Paris, 2009

- Stéphane Barsacq, « Une écriture sur les pointes. Jean Cocteau, Léon Bakst et les Ballets russes », Europe,

- Mathias Auclair, Sarah Barbedette, Stéphane Barsacq (sous la direction de), Bakst. Des Ballets russes à la haute couture, BNF-Opéra de Paris-Albin Michel, 2016

En anglais

- Louis Réau, Denis Roche, Inedited works of Léon Bakst, Brentano's, New York, 1927

- Léon Bakst, The Fine Art Society, Londres, 1976

- Diana Souhami, Bakst, The Rothschild Panels of The Sleeping Beauty, Philip Wilson Publishers, Londres, 1992

- Bakst, Sensualism Triumph, Dansmuseet, Stockholm, 1993

- Charles Spencer, Léon Bakst and the ballets russes, Academy Éditions, Londres, 1995

- John Bowlt, Theater of Reason/ Theater of desire, The Art of Alexandre Benois and Léon Bakst, Thyssen-Bornemisza Fondation/ Skira, Milan, 1998

- Charles Spencer, Bakst in Greece, Gema Publications, Athènes, 2009

- Sjeng Scheijen (dir.), The Big Change. Revolution in Russian Painting 1895-1917, Bonnefantenmuseum Maastricht, 2013

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Delarge

- Musée d'Orsay

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) Museum of Modern Art

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la mode :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Léon Bakst dans Artcyclopedia