Creuse (département)

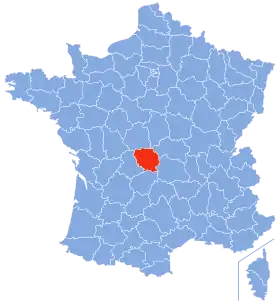

La Creuse (/kʁøz/[Note 1]) est un département français situé dans la région Nouvelle-Aquitaine et ayant appartenu, avant 2016, à la région Limousin avant la disparition de cette dernière.

| Creuse | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Création du département | |

| Chef-lieu (Préfecture) |

Guéret |

| Sous-préfectures | Aubusson |

| Présidente du conseil départemental |

Valérie Simonet (LR) |

| Préfète | Virginie Darpheuille[1] |

| Code Insee | 23 |

| Code ISO 3166-2 | FR-23 |

| Code Eurostat NUTS-3 | FR632 |

| Démographie | |

| Gentilé | Creusois |

| Population | 115 995 hab. (2020) |

| Densité | 21 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 11′ 23″ nord, 2° 05′ 08″ est |

| Superficie | 5 565 km2 |

| Subdivisions | |

| Arrondissements | 2 |

| Circonscriptions législatives | 1 |

| Cantons | 15 |

| Intercommunalités | 9 |

| Communes | 256 |

| Liens | |

| Site web | creuse.fr |

Il succède à la province de la Marche dont il reprend une grande partie du territoire. La Creuse est située dans le nord-ouest du Massif central et tire son nom de la rivière Creuse qui le traverse.

C'est le second département français le moins peuplé avec 117 500 habitants en 2018. Sa plus grande ville, Guéret (12 698 habitants en 2020) est également le siège de la préfecture. Le département ne compte qu'une seule sous-préfecture, Aubusson. L'Insee et la Poste attribuent le code 23 au département.

Dénomination

Le nom du département vient du nom de la Creuse, affluent de la Vienne qui y prend sa source puis traverse le département en direction du nord-ouest.

En occitan limousin le nom du département est La Cruesa, prononcé [la ˈkrwe.zo], [la ˈkrœ'zo], [ˈkruzo] ou [ˈkre.zo]. En parler du Croissant (marchois), à partir de Guéret, l'on dit et écrit La Creuse comme en français[2] - [3].

Histoire

Le département est créé par la Révolution française le , en application de la loi du , essentiellement à partir de l'ancienne province de la Marche.

Depuis le Moyen Âge, beaucoup d'hommes partent tous les ans dans les grandes villes sur les chantiers du bâtiment pour se faire embaucher comme maçon, charpentier, couvreur…

Les maçons de la Creuse deviennent bâtisseurs de cathédrales ou construisent en 1626 la digue de La Rochelle. Au XIXe siècle, ils participent - notamment comme plâtriers, métier censé être parmi les plus pénibles - à la construction du Paris du baron Haussmann. Initialement temporaire de mars à novembre, l'émigration devient définitive : la Creuse perd la moitié de sa population entre 1850 et 1950. On retrouve dans le livre de Martin Nadaud Mémoires de Léonard, la description de cet exode qui marque si fortement les modes de vie.

Du charbon est exploité par les houillères du bassin d'Ahun-Lavaveix du XVIIe siècle jusqu'en 1969 et à Bosmoreau-les-Mines de 1784 à 1958.

Durant la Première Guerre mondiale, la Creuse enregistre de lourdes pertes. Cette saignée s'accompagne d'un déficit des naissances. Le monument aux morts de la commune de Gentioux reste le témoin de cette hécatombe. En 1917, une mutinerie des soldats russes à La Courtine s'installe dans le camp militaire creusois.

De 1963 à 1980, 1 630 enfants réunionnais, déclarés « orphelins » sont déplacés par les autorités françaises pour repeupler les départements français victimes de l'exode rural comme la Creuse, le Tarn, le Gers. Beaucoup de parents indigents ou « mères seules » signaient des décharges pour permettre le « déplacement » (certains parlent de « déportation ») de leur enfant vers la Creuse. Ce déplacement d'enfants par avions entiers est organisé sous l'autorité de Michel Debré, député de La Réunion à l'époque. Cet épisode de l'histoire française, très connu à La Réunion, qui a donné lieu à de nombreuses études écrites ou filmées, est communément appelé « l'affaire des enfants de la Creuse ou des Réunionnais de la Creuse ».

Le , la région Limousin, à laquelle appartenait le département, fusionne avec les régions Aquitaine et Poitou-Charentes pour devenir la nouvelle région administrative Nouvelle-Aquitaine.

Emblèmes

Blason

|

Blasonnement :

« D'azur semé de fleurs de lys d'or, à la bande de gueules chargée de trois lionceaux d'argent. » |

Drapeau

.svg.png.webp)

Politique

siège du conseil départemental.

Géographie

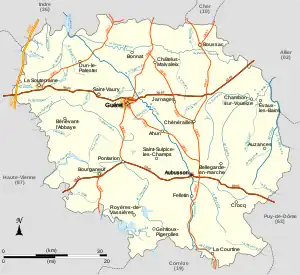

La Creuse fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est limitrophe des départements de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cher et de l'Indre. Il s'agit du deuxième département le moins peuplé de France après la Lozère.

Le département est situé à l'extrémité nord-ouest du Massif central. Le plateau de Millevaches occupe le Sud-Est. Le département culmine à 932 m dans la forêt de Châteauvert, à Saint-Oradoux-de-Chirouze.

La Creuse, rivière qui lui donne son nom, prend sa source à 811 mètres d'altitude sur le plateau de Millevaches, à la limite méridionale du département, qu'elle traverse dans une direction grossièrement sud-est / nord-ouest

- Paysages de la Creuse :

La Villedieu dans le sud.

La Villedieu dans le sud. Dans l'ouest paysage typique.

Dans l'ouest paysage typique. Vallée de la Creuse depuis Le Bourg-d'Hem, dans le nord.

Vallée de la Creuse depuis Le Bourg-d'Hem, dans le nord.

Tourbières

La Creuse présente de nombreuses tourbières sur son territoire comme la tourbière de la Mazure située entre les communes de Royère-de-Vassivière, Le Monteil-au-Vicomte et Saint-Pierre-Bellevue. Une tourbière est un écosystème très original, fragile, une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique majoritairement végétale, peu ou pas décomposée. Cette caractéristique fait des tourbières des puits de carbone.

La faune est très spécialisée : le lézard vivipare, le pipit farlouse, la vipère péliade (qui bénéficie d'un statut de protection partielle dans la liste de l'arrêté du 22 juillet 1993), le circaète Jean-le-Blanc (Circaetus Galicus) : c'est un oiseau, rapace diurne de la famille des Accipitridés. Sa silhouette ressemble à celle d'une grosse buse. Ses ailes et sa queue sont larges et son ventre est clair tandis que sa poitrine et sa tête sont plus sombres. Il se nourrit presque exclusivement de serpents.

La flore comporte de nombreuses espèces rares dont toutes les espèces de Droséra.

Forêts

La forêt limousine est nouvelle. En 1862, elle occupe une faible surface avec 118 900 hectares. Mais après les deux guerres mondiales, par plantations et boisement des terrains abandonnés, elle se développe pour atteindre 167 000 hectares en 2015[4]. De fait, le développement de la forêt est proportionnel au déclin de la population.

Les grands espaces sont essentiellement occupés par les forêts de résineux (sapin de Douglas et épicéa) ainsi que de feuillus (chêne, hêtre, bouleau, châtaignier[5]).

Climat

Le climat de la Creuse présente les caractères généraux du climat du Massif Central. Il est humide, froid et très variable. L'air est pur, mais vif. Par suite de l'altitude élevée du département, la température est plus basse que ne l'indique la latitude. Les hivers sont généralement longs et plus ou moins rigoureux, surtout au sud du département où la neige est abondante et persiste souvent pendant plusieurs semaines de l'année. Le nord du département est plus tempéré. Les étés sont courts. L'automne est généralement la plus belle saison de la Creuse.

Vents : Les vents dominants sont ceux du sud-ouest. Ils sont en général chargés de pluie. La hauteur moyenne des pluies est d'environ 1 mètre par an, dans le sud du département, et 60 cm au nord.

Caractéristiques : Les caractéristiques des régions principales sont donc :

- région nord : températures douces, pluviométrie plus faibles,

- région centre : température très variables, pluviosité dépendant de l'altitude et de l'exposition,

- région sud : zone plus continentale, grande pluviosité (plus d'un mètre) température plus basse et enneigement plus long[6].

Économie

L'économie de la Creuse repose traditionnellement sur deux secteurs:

- l'agriculture (majoritairement l'élevage mais aussi la sylviculture) ;

- l'artisanat (comme la tapisserie d'Aubusson).

Depuis quelques années, le développement du tourisme vert rapproche celui-ci du niveau des départements limitrophes par la création de nombreuses structures d'accueil, chambres d'hôtes, gites ruraux. Le lac de Vassivière, géré par la région Nouvelle-Aquitaine, puisque son étendue est partagée avec le département de la Haute-Vienne, en particulier, attire des estivants.

Transports

La Creuse est relativement isolée du point de vue des transports. Les axes principaux sont la route nationale 145 ou « RCEA », qui traverse le département d'est en ouest en desservant notamment Guéret, et la ligne des Aubrais - Orléans à Montauban-Ville-Bourbon dite « POLT » qui dessert la gare de La Souterraine.

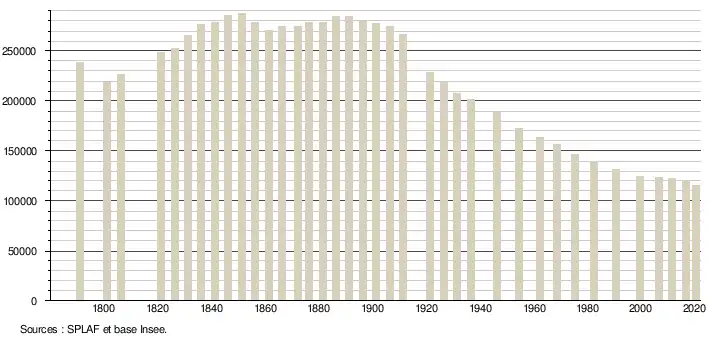

Démographie

Les habitants de la Creuse sont les Creusois.

Évolutions démographiques

En 2020, le département comptait 115 995 habitants[Note 2], en diminution de 3,8 % par rapport à 2014 (France hors Mayotte : +1,9 %).

La Creuse est le second département le moins peuplé de France, après la Lozère. De plus, ce département, contrairement à certains de ses voisins (Allier…), a un solde migratoire positif même si son taux de natalité n'est en rien comparable. En fait la population baisse à cause du solde naturel très négatif (taux de mortalité très élevé et taux de natalité très bas) qui donne à la Creuse une population très âgée. Cette situation est accentuée par le fait que les jeunes s'en vont souvent poursuivre leurs études hors du département (parfois dès le lycée) dans les métropoles voisines (Limoges, Montluçon, Clermont-Ferrand, Châteauroux) et ne reviennent pas toujours.

Communes les plus peuplées

| Nom | Code Insee |

Intercommunalité | Superficie (km2) |

Population (dernière pop. légale) |

Densité (hab./km2) |

Modifier |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Guéret | 23096 | CA du Grand Guéret | 26,21 | 12 698 (2020) | 484 | |

| La Souterraine | 23176 | CC du Pays Sostranien | 37,07 | 4 953 (2020) | 134 | |

| Aubusson | 23008 | CC Creuse Grand Sud | 19,21 | 3 181 (2020) | 166 | |

| Sainte-Feyre | 23193 | CA du Grand Guéret | 29,99 | 2 493 (2020) | 83 | |

| Bourganeuf | 23030 | CC Creuse Sud-Ouest | 22,54 | 2 462 (2020) | 109 | |

| Saint-Sulpice-le-Guérétois | 23245 | CA du Grand Guéret | 36,18 | 1 926 (2020) | 53 | |

| Saint-Vaury | 23247 | CA du Grand Guéret | 46,50 | 1 735 (2020) | 37 | |

| Gouzon | 23093 | CC Creuse Confluence | 50,03 | 1 568 (2020) | 31 | |

| Felletin | 23079 | CC Creuse Grand Sud | 13,74 | 1 547 (2020) | 113 | |

| Fursac | 23192 | CC de Bénévent-Grand-Bourg | 59,03 | 1 445 (2020) | 24 | |

| Ahun | 23001 | CC Creuse Sud-Ouest | 33,74 | 1 421 (2020) | 42 | |

| Bonnat | 23025 | CC Portes de la Creuse en Marche | 45,79 | 1 348 (2020) | 29 | |

| Évaux-les-Bains | 23076 | CC Creuse Confluence | 45,55 | 1 297 (2020) | 28 | |

| Boussac | 23031 | CC Creuse Confluence | 1,48 | 1 246 (2020) | 842 | |

| Le Grand-Bourg | 23095 | CC de Bénévent-Grand-Bourg | 78,91 | 1 208 (2020) | 15 |

Le département possède quatre aires urbaines, dont une grande aire urbaine, l'aire urbaine de Guéret.

Culture

Langues régionales

La Creuse parle traditionnellement deux langues régionales : le limousin (occitan) et le marchois (Croissant)[11] - [12] - [13].

Le nord-occitan, sous sa forme limousine, est parlé dans une grande moitié sud du département avec pour ville principale Aubusson[14].

Plus au nord, le marchois, est un dialecte du Croissant[15], aire linguistique de transition entre l'occitan et la langue d'oïl[16], zone où elles se rejoignent et se mélangent[17]. Les villes de Guéret et de La Souterraine en font partie[18].

Un des plus vieux documents en langue vernaculaire est dans la Creuse la charte de Chénérailles[19]. Les traces de l'ancien occitan sont fréquentes au Moyen Âge.. Ces deux langues sont celles les plus parlées de la population creusoise jusqu'au début du XXe siècle, époque à partir de laquelle le français standard prend le dessus, notamment par l'interdiction formelle de parler la langue du pays à l'école. La langue est donc dès les années 1930 peu à peu reléguée aux zones les plus rurales, où elle est encore parlée quotidiennement aujourd’hui, surtout par les natifs creusois ayant plus de 50 ans.

On trouve également une signification d'oc dans de nombreux patronymes et dans la majorité des toponymes creusois. La langue a surtout laissé sa trace dans les tournures de phrases des Creusois, ainsi que dans leur accent.

D'après Abel Hugo, vers 1835, les Creusois parlaient la langue locale et le français. Cependant, les femmes parlaient rarement français ; elles le comprenaient, mais n'osant pas s'expliquer en cette langue, elles répondaient aux questions qu'on leur faisait en langage du pays[20].

Gastronomie

La cuisine limousine et la cuisine creusoise sont caractérisées par l'adaptation à un terroir plutôt pauvre, d'où des plats souvent simples et très nourrissants.

La flognarde est une sorte de clafoutis, peu épais cuit dans un grand moule[21]. Le gâteau creusois est un dessert pur beurre aux noisettes, spécialité récente de la Creuse[22] Regroupées au sein d'une association, 31 pâtisseries du département produisent « Le Creusois » traditionnel cuit et vendu dans une tuile. Il existe des variantes semi-industrielles (en particulier à Gouzon) dont on trouve la production de « gâteaux creusois » ou « gâteaux aux noisettes » dans la plupart des enseignes de grande distribution dans toute la France. Le pâté de pommes de terre[23] est plus traditionnel et se décline avec ou sans viande selon la région et les habitudes de la maîtresse (ou du maître, dans certains cas) de maison. Le fondu creusois est traditionnellement réalisé avec un fromage de vache de pays ou remplacé par un camembert servi en nappage sur une assiette de frites, une omelette et du jambon du pays. La bourbade, moins connue, est un plat de viandes en sauce agrémenté de légumes d'hiver.

Personnalités liées au département

Hommes et femmes politiques, religieux et militaires :

- Jean de Brosse, seigneur de Boussac et maréchal de France.

- Pierre d'Aubusson, né en 1423 au château du Monteil (aujourd’hui Le Monteil-au-Vicomte), mort en 1503 à Rhodes, fut grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, cardinal et légat du pape en Asie. Il fut surnommé le bouclier de la chrétienté.

- François Dareau, éminent jurisconsulte et avocat au présidial de la Marche à Guéret, né à Sainte Feyre 1736 et mort en 1783; il est l'auteur d'un célèbre Traité des injures (1775) et de pièces fugitives parues dans l'Almanach des Muses.

- Léonard-Léopold Forgemol de Bostquénard, général, né le 17 septembre 1821 à Azérables, mort le 28 novembre 1897 à Versailles.

- Martin Nadaud, né le dans le hameau de la Martinèche, à Soubrebost et mort le au même endroit, est un ancien maçon de la Creuse devenu un homme politique et un écrivain.

- Jules Merle de La Brugière, comte de Laveaucoupet, né le 28 avril 1806 à Saint-Sulpice-le-Dunois et mort en 1892, officier général qui s’illustra durant les combats de 1870.

- Antonin Desfarges (1851-1941). Il commence sa carrière professionnelle comme maçon de la Creuse, puis petit entrepreneur. Il milite dans les organisations ouvrières entre 1867 et 1871. En 1871 il est arrêté pour sa participation à la Commune de Paris. En 1882 il est conseiller des Prud'hommes de Paris, il y représente la corporation des maçons, enfin il sera le président du Conseil du bâtiment. En 1889 il se désiste aux élections législatives en faveur de Martin Nadaud. Il sera député de la Creuse de 1893 à 1910.

- Pierre Leroux, philosophe et homme politique, maire de Boussac en 1848.

- Albert Rivière homme politique français. Il est né le au Grand-Bourg (Creuse) et il est mort le 23 juin 1953 à Boussac. Ancien député socialiste (SFIO) de la Creuse (1928-1942). Ministre dans plusieurs gouvernements.

- Camille Benassy est né en 1887 à Le Monteil-au-Vicomte et mort en 1958 à Royère-de-Vassivière. Il fut notamment maire de Royère et d'Aubusson[24], député de la Creuse, directeur des cabinets de Ludovic-Oscar Frossard (ministre des travaux publics) et d'Albert Rivière (ministre dans le gouvernement Léon Blum (1).

- Jules Védrines, dit le gavroche sublime, né en région parisienne, est un célèbre aviateur originaire de la Creuse. Une stèle lui est dédiée à Bussière-Dunoise.

- Roger Sinaud, membre de l'Ordre de la Libération[25].

- Roger Cerclier est né le à Boussac et il est mort le à Guéret. Il fut membre des première et seconde Assemblées nationales constituantes et député de la Creuse de 1946 à 1950.

- Jacques Chapou, né le à Montcuq et mort le 16 juillet 1944 près de Bourganeuf, professeur. Il fut résistant FTP avec le grade de capitaine des FFI dans le Lot, la Corrèze et la Creuse.

- Paul Pauly, né à Aubusson en 1901 et mort à Champagne-sur-Oise en 1973, a été maire d'Aubusson, sénateur de la Creuse, de 1946 à 1973, et président du conseil général de la Creuse, de 1946 à 1973.

- David Feuerwerker, rabbin dans la Creuse.

- André Chandernagor, ancien maire de Mortroux, ancien député de la Creuse, président du conseil général de la Creuse de 1973 à 1983, ancien ministre.

- Lionel de Marmier aviateur et une personnalité de la France libre. Né à Bellegarde-en-Marche, d'origine creusoise par sa mère, il s'illustra à de nombreuses reprises lors des deux Guerres mondiales.

- Georges Sarre est né le à Chénérailles. C'est un homme politique français, il fut secrétaire d'État dans divers gouvernements socialistes entre 1988 et 1993.

- Hubert Védrine est né le à Saint-Silvain-Bellegarde. Après avoir été secrétaire général de la présidence de la République sous François Mitterrand, il a été nommé au Conseil d'État. Il est ensuite devenu ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin.

- Anne-Marie Couderc est née le 13 février 1950 à Aubusson et a été secrétaire d'État chargée de l'emploi 1995-1997.

- Pierre Gattaz, (1959-), industriel français, a des attaches familiales dans la Creuse du côté de son épouse Marie-Aude Gattaz, dans le secteur de La Souterraine.

- Jean de Monlevade (Guéret 1791 - Joao Monlevade 1872) polytechnicien pionnier de la sidérurgie brésilienne mort dans l'importante ville de l'Etat de Minas Gerais, qu'il fonda et qui porte son nom.

- Félix Baudy, soldat fusillé pour l'exemple en 1915 et réhabilité en 1934.

Peintres, sculpteurs et auteurs de cartons de tapisserie :

- Léon Detroy, peintre (1859-1955)

- Jean Aujame

- Jacques Barraband

- Gabriel Chabrat (né en 1936)

- Armand Guillaumin

- Maurice Leloir

- Jean Lurçat

- Fernand Maillaud

- Isaac Moillon

- Claude Monet réalisa 23 toiles à Fresselines en 1889

- Léon Vallet, sculpteur

- Jacques Cinquin , peintre, cartonnier

Écrivains et Historiens :

- Christophe Rameix, auteur, expert de la Vallée des Peintres

- Alfred Assollant

- Amédée Carriat

- Pierre de Cessac

- Françoise Chandernagor

- Jean Guitton

- Christian Jamet

- Marcel Jouhandeau

- Jules Marouzeau

- Pierre Michon

- Moufle d'Angerville

- Martin Nadaud

- Georges Nigremont, pseudonyme de Léa Védrine (1885-1971).

- Claude Ribbe

- Maurice Rollinat

- Gilles Rossignol

- Jules Sandeau.

- Jean-Guy Soumy

- Antoine Varillas

Scientifiques, entrepreneurs et paysagistes :

- Léon Chagnaud, entrepreneur, homme politique.

- Gilles Clément, paysagiste

- François Denhaut

- Philippe Fougerolle, entrepreneur

- Eugène Jamot, médecin.

- Lucien Le Cam, statisticien.

- Pierre Riboulet, architecte

- Michel Villedo (1598-1667), architecte

- Jean Favard, mathématicien

Médias, Sportifs et divers :

- Thierry Ardisson

- Yves de Bujadoux

- Claude Ribbe est lié à Boussac, Toulx-Sainte-Croix et Lépaud

- Gauvain Sers est originaire de Dun-le-Palestel (Creuse) et cite le département dans ses chansons et sur scène, ainsi que dans son clip Pourvu réalisé par Jean-Pierre Jeunet[26].

- Les comédiens Bernard Giraudeau et Anny Duperey ont acquis ensemble une propriété qu'Anny Duperey a conservé après leur séparation

- le comédien Daniel Ceccaldi s'est marié le 5 août 1966 à Saint-Amand-Jartoudeix

- le cinéaste Claude Chabrol a passé une partie de son enfance à Sardent chez sa grand-mère

- le cinéaste Claude Miller y vivait (une partie de son film Un secret a été tourné à Chavanat)

- Micheline Presle avait une maison au Montfranc à côté de La Nouaille

- Marcel Rohrbach, cycliste, est né le 8 avril 1933 à Molles, vice-champion de France 1957 et 1962

- Raymond Poulidor

- Paul Sauvage, footballeur, est né le 17 mars 1939 à la Souterraine (6 sélections).

- Jean Taillandier, footballeur, est né le 22 janvier 1938 à Auzances (3 sélections).

- la comédienne Germaine Fontanes est décédée le 2 septembre 1983 à La Souterraine (née le 10 mars 1897 à Saint-Cloud état civil « Germaine Hélène Saillofest »).

Tourisme

Les deux portes d'entrée touristiques et culturelles du Département de la Creuse sont, au Sud la Cité Internationale de la Tapisserie située à Aubusson et qui doit une partie de sa renommée aux ateliers de tapisserie de Felletin, et au nord, la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin autour notamment de l'ancienne forteresse du Château de Crozant, du village d'artistes de Fresselines et de l'un des Plus Beaux Villages de France Gargilesse en lien avec les sites picturaux du Département de l'Indre[27].

Le lac de Vassivière, la station thermale d'Évaux-les-Bains, le Labyrinthe Géant de Guéret, le plus grand labyrinthe végétal permanent au monde[28] constituent d'autres pôles touristiques majeurs.

Une multitude d'activités complète une offre touristique, culturelle, de pleine nature en plein essor : randonnées pédestres, VTT, balades équestres, escalade, sports nautiques, expositions, festivals, conférences, tiers-lieux, etc.

Patrimoine

- Le Château de Boussac sur les traces de George Sand et de Pierre Leroux ;

- Le Château de Villemonteix ;

- L'ensemble rural des XVe et XVIIe siècles du Domaine de Banizette situé à La Nouaille ;

- Le Château de Saint-Germain-Beaupré ;

- Le Château du Théret ;

- Le Château de Mornay à Bonnat ;

- La Tour Zizim a été construite, à Bourganeuf de 1483 à 1486, sur l'ordre de Guy de Blanchefort. Elle abrita l'exil du Prince ottoman Djem Sultan ;

- Le pont de Sénoueix est situé à Gentioux-Pigerolles. C'est une véritable image d'Épinal du département. Le pont est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 9 février 1990. Dans la même commune le Monument aux morts de la commune de Gentioux témoigne de la tragédie de la Grande Guerre ;

- Quelques lanternes des morts subsistent au Sud du département notamment à Saint-Goussaud ;

- La Vallée des Peintres entre Berry et Limousin autour, notamment, des peintres paysagistes, impressionnistes et postimpressionnistes comme Claude Monet, Armand Guillaumin, Léon Detroy

- Les 51 croix pattées, en gr ;anite, de type "Crozant" à découvrir à l'occasion de balades. Situées aux bords des chemins aux alentours de Crozant, elles restent une énigme quant à la datation, la fonction et l'origine[29].

Nature

- Les Pierres Jaumâtres, situées au sommet du mont Barlot, près de Boussac sur la commune de Toulx-Sainte-Croix, sont un amas granitique, comme on peut en rencontrer plusieurs dans le département de la Creuse, notamment au lieu-dit Rigole du diable. Elles constituent un site naturel classé.

- Le promontoire rocheux de Crozant, qui accueille la Forteresse de Crozant, siège aux XIX et XXe siècles de plusieurs colonies d'artistes dont les paysagistes et impressionnistes. Cette ancienne citadelle est au fondement de la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin.

- La cascade des Jarrauds, située à Saint-Martin-Château dans la Creuse fait partie de la rivière la Maulde.

- La pierre aux neuf gradins est un site situé sur la commune de Soubrebost, à proximité de Pontarion.

- L'étang des Landes : réserve naturelle nationale depuis 2004. Situé dans le Bassin de Gouzon, l'étang des Landes est le seul étang naturel du Limousin. D'une superficie d'environ 120 ha, il abrite une flore et une faune remarquable notamment en matière d'oiseaux. Les ornithologues passionnés pourront y retrouver en migration ou en nidification, hérons, grues, balbuzards, marouettes… et une multitude de canards.

Musées et ou centres de médiation culturelle et touristique

- Aubusson

- Bellegarde-en-Marche

- Fresselines, village d'artistes, cœur de la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin

- Centre d'Art - Espace Monet Rollinat

- Bénévent-l'Abbaye

- Bosmoreau-les-Mines

- Bourganeuf

- Chéniers

- Crozant

- Hôtel Lépinat, centre d'interprétation de la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin

- Guéret

Résidences secondaires

Selon le recensement général de la population du 1er janvier 2008, 20,9 % des logements disponibles dans le département étaient des résidences secondaires.

Ce tableau indique les principales communes de la Creuse dont les résidences secondaires et occasionnelles dépassent 10 % des logements totaux :

| Ville | Population municipale | Nombre de logements | Résidences secondaires | % résidences secondaires |

|---|---|---|---|---|

| Faux-la-Montagne | 364 | 428 | 211 | 49,38 % |

| Gentioux-Pigerolles | 380 | 349 | 169 | 48,45 % |

| Royère-de-Vassivière | 566 | 701 | 334 | 47,73 % |

| Châtelus-le-Marcheix | 365 | 430 | 173 | 40,23 % |

| Saint-Sulpice-le-Dunois | 638 | 520 | 209 | 40,16 % |

| Vallière | 755 | 611 | 226 | 36,89 % |

| Fresselines | 629 | 595 | 214 | 35,92 % |

| Mainsat | 627 | 487 | 160 | 32,79 % |

| Crozant | 511 | 504 | 158 | 31,35 % |

| La Celle-Dunoise | 607 | 568 | 172 | 30,22 % |

| Clugnat | 686 | 575 | 172 | 29,87 % |

| Bussière-Dunoise | 1 105 | 837 | 233 | 27,80 % |

| Saint-Dizier-Leyrenne | 876 | 650 | 172 | 26,41 % |

| Évaux-les-Bains | 1 515 | 1 090 | 218 | 20,01 % |

| Bonnat | 1 304 | 870 | 150 | 17,18 % |

| Felletin | 1 866 | 1 192 | 192 | 16,11 % |

- Source INSEE,chiffres au 01/01/2006.

Notes et références

Notes

- Prononciation en français standard retranscrite phonémiquement selon la norme API.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Virginie Darpheuille, nouvelle préfète, un parcours républicain jusqu'à la Creuse », sur lamontagne.fr, (consulté le )

- Maximilien Guérin, Michel Dupeux, « Comment écrire le bas-marchois ? », Mefia te ! Le journal de la Basse-Marche, no 5, (lire en ligne)

- Jean-Pierre Baldit, « Quelle graphie utilisée pour le marchois ? », Patois et chansons de nos grands-pères marchois. Haute-Vienne, Creuse, Pays de Montluçon (dir. Jeanine Berducat, Christophe Matho, Guylaine Brun-Trigaud, Jean-Pierre Baldit, Gérard Guillaume), Paris, Éditions CPE, , p. 84-87 (ISBN 9782845038271)

- Centre régional forestier

- Les feuillardiers en Limousin

- M.CEPEDE, Monographie agrocole du département de la Creuse, La documentation française, , 64 p., p. 3

- Site sur la Population et les Limites Administratives de la France - Fiche historique du département

- Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2013 - Recensements harmonisés - Séries départementales et communales

- Fiches Insee - Populations légales du département pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020

- « Atlas sonore des langues régionales de France - Zone du Croissant », sur https://atlas.limsi.fr/ ; site officiel de l'Atlas sonore des langues régionales de France,

- Philippe Boula de Mareüil, Gilles Adda, Lori Lamel, « Comparaison dialectométriques de parlers du Croissant avec d’autres parlers d’oc et d’oïl », Le Croissant linguistique entre oc, oïl et francoprovençal : des mots à la grammaire, des parlers aux aires, Paris, L'Harmattan, (ISBN 978-2-343-23050-4, lire en ligne).

- Jean-Pierre Baldit, « Les parlers de la Marche. Extension et caractéristiques », Patois et chansons de nos grands-pères marchois. Haute-Vienne, Creuse, Pays de Montluçon (dir. Jeanine Berducat, Christophe Matho, Guylaine Brun-Trigaud, Jean-Pierre Baldit, Gérard Guillaume), Paris, Éditions CPE, , p. 22-35 (ISBN 9782845038271)

- « Atlas sonore des langues régionales de France », sur atlas.limsi.fr ; site officiel de l'Atlas sonore des langues régionales de France,

-

- Lavalade Yves, Dictionnaire occitan / français (Limousin - Marche - Périgord). Étymologies occitanes , 2e édition, éditions Lucien Souny, La Geneytouse (Haute-Vienne), 2003.

- Linguasphere Observatory, 5 = Indo-european phylosector, 2000, page 396, number language : 51-AAA-gj book online / livre en ligne

- Decomps Dominique, L'occitan redde e ben : lo lemosin (le limousin vite et bien), méthode d'initiation au limousin comprenant un manuel, accompagné d'un livret « Traduction des conversations et corrigés des exercices », Collection de l'Institut d'Études Occitanes, Éditions Omnivox, Paris, 1979.

- Grenier Paul-Louis, Abrégé de grammaire limousine (Bas-Limousin, Haut-Limousin, Marchois), première édition dans les Mémoire de la Société des Sciences de la Creuse, vol. 30-2, éditions de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, Guéret, 1950, p. 325-352 ; deuxième édition chez les éditions Lecante, Guéret, 1950.

- Maximilien Guérin, « Les parlers du Croissant : des parlers minorisés et marginalisés », Promotion ou relégation : la transmission des langues minorisées d’hier à aujourd’hui, Université de Poitiers, (lire en ligne)

- Guylaine Brun-Trigaud, « Les parlers marchois : un carrefour linguistique », Patois et chansons de nos grands-pères marchois. Haute-Vienne, Creuse, Pays de Montluçon (dir. Jeanine Berducat, Christophe Matho, Guylaine Brun-Trigaud, Jean-Pierre Baldit, Gérard Guillaume), Paris, Éditions CPE, (ISBN 9782845038271)

- Jean-Pierre Baldit, « Les parlers de la Marche. Extension et caractéristiques. Caractéristiques oïliques », Patois et chansons de nos grands-pères marchois. Haute-Vienne, Creuse, Pays de Montluçon (dir. Jeanine Berducat, Christophe Matho, Guylaine Brun-Trigaud, Jean-Pierre Baldit, Gérard Guillaume), Paris, Éditions CPE, , p. 28-29 (ISBN 9782845038271)

- Guylaine Brun-Trigaud, « Les enquêtes dialectologiques sur les parlers du Croissant : corpus et témoins », Langue française, vol. 93, no 1, , p. 23-52 (lire en ligne, consulté le ).

- « Une mine pour les historiens. La commune de Chénérailles a déposé aux Archives départementales une charte de franchises datant de 1279. Un trésor qui passionnera les historiens et les linguistes », La Creuse magazine, (lire en ligne)

- Abel Hugo, France pittoresque, tome premier, 1835.

- Recettes de Cuisine

- Gâteau creusois - Creuse - Limousin - Découvrir - Je Découvre la France

- Recettes de Cuisine

- Affiche SFIO d'Aubusson. - Service éducatif des Archives départementales de la Creuse

- « Creuse : découverte de deux compagnons de la Libération », brève du journal La Nouvelle République, 03/05/2013.

- Jean-François Convert, « Jean-Pierre Jeunet réalise le premier clip de l'album de Gauvain Sers », Culturebox, (lire en ligne, consulté le ).

- « Vallée des Peintres entre Berry et Limousin » (consulté le )

- http://www.labyrinthe-gueret.fr/ Labyrinthe Géant de Guéret

- « Les mystérieuses croix de type Crozant », sur croixdecrozant.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Ambroise Tardieu, Grand dictionnaire historique , généalogique & biographique de la Haute-Marche (département de la Creuse), Herment, L'auteur, (lire en ligne)

- Gilles Rossignol, La Creuse. Le beau pays, Ahun, Verso, 1995. (ISBN 2-903870-77-2)

Articles connexes

- Creuse

- Conseil départemental de la Creuse

- Communes de la Creuse

- Anciennes communes de la Creuse

- Département français

- Liste de ponts de la Creuse

- Liste de films tournés dans la Creuse

- Volontaires nationaux de la Creuse pendant la Révolution

- Liste des intercommunalités de la Creuse

- Liste des communes de la Creuse

- Début de l'aviation dans la Creuse

- Liste des églises de la Creuse

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Préfecture de la Creuse

- Conseil départemental de la Creuse

- Démarche Vallée des Peintres entre Berry et Limousin sur www.valleedespeintres.com