Crozant

Crozant est une commune française située dans le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Crozantais(es).

| Crozant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Creuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Guéret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Dunois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

Didier Lavaud 2020-2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 23160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 23070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Crozantais, Crozantaises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

437 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 14 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 46° 23′ 33″ nord, 1° 37′ 20″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 197 m Max. 367 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 30,52 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Départementales | Canton de Dun-le-Palestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Législatives | Circonscription unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Creuse

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

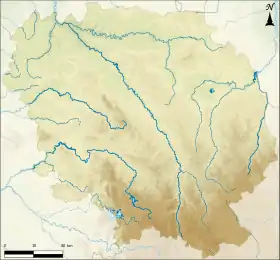

Géographie

Localisation

Crozant est situé à la limite nord du département de la Creuse. La rivière, la Grande Creuse (qui s'est grossie de la Petite Creuse à quelques kilomètres en amont) y forme une limite avec le département de l'Indre.

La commune est à 4,6 km de Freisselines, 6,9 de La Chapelle-Balloue et 9,5 de Saint-Sébastien[1].

Géologie et relief

.jpg.webp)

Elle a aussi une signification géologique : au sud, ce sont les contreforts granitiques du Massif central, tandis qu'au nord commencent les plaines calcaires du Bassin parisien.

Le territoire communal est traversé par le sentier de grande randonnée de pays du Val de Creuse.

- Carte de l'occupation des sols de Crozant sur le Géoportail de l'ARB Nouvelle-Aquitaine : Entités paysagères:

- Territoire communal : Occupation du sol (Corinne Land Cover); Cours d'eau (BD Carthage),

- Géologie : Carte géologique; Coupes géologiques et techniques,

- Hydrogéologie : Masses d'eau souterraine; BD Lisa; Cartes piézométriques.

Sismicité

Commune située dans une zone de sismicité 2 faible[2].

Hydrographie et les eaux souterraines

Cours d'eau traversant la commune :

- La Creuse[3].

- La Sédelle[4].

- Lac de Chambon, parfois appelé lac d'Éguzon.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Eguzon », sur la commune d'Éguzon-Chantôme, mise en service en 1991[11] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[12] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 937,4 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Châteauroux Déols », sur la commune de Déols, dans le département de l'Indre, mise en service en 1893 et à 49 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[15], à 11,8 °C pour 1981-2010[16], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[17].

Voies routières

- D 72 vers Changotin-Vitrat[18].

- D 70 vers Saint-Sébastien.

Urbanisme

Typologie

Crozant est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [19] - [20] - [21]. La commune est en outre hors attraction des villes[22] - [23].

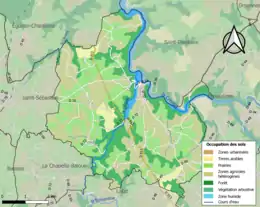

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (74,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (75 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (37,5 %), prairies (33 %), forêts (20,8 %), terres arables (4,4 %), eaux continentales[Note 6] (3,4 %), zones urbanisées (0,8 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Crozant est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

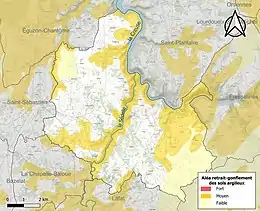

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 35,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (33,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 531 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 185 sont en en aléa moyen ou fort, soit 35 %, à comparer aux 25 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[25].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval du barrage de Confolent, un ouvrage sur la Creuse de classe A[Note 7] soumis à PPI, disposant d'une retenue de 4,7 millions de mètres cubes[30]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[31].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Crozant est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[32].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes [S(ignum) Geraldi] de Crozenc en 1019 (Orig. Arch. Hte-Vienne ; fonds de Saint-Martial, n° prov. 9162; Voir : Leroux et Bosvieux, Chartes, p. 12)[33]; Crosent au XIIe siècle (Voir : Labbe, Nov. Bibl. mss., t. II, p. 282 ; Voir : Lecl., p. 223); [priore de] Crozenc en 1208 (Donation à Aubepierre ; Arch. Cr. H 150); [Castellum de] Crosento en 1214 (Voir : Lecl., p. 223); Crozent en 1277[33] - [34] ; [Mensura de] Crozanto en 1318 (Voir : Lecl., p. 223); Crouzant en 1457 (Cart. d’Aubignac ; Voir : Lecl., p. 223); Crousant en 1462 (Rémission ; Arch. Nat. JJ 198, n° 262); Crousant en 1506 (Terr. des Places, fol. 5); [Chastellain de] Crousant en 1512 (Ch. d’Aubignac ; Voir : Lecl., p. 223); Crozant en 1844 (Langl.)[33].

D'après les formes connues à partir du milieu du XVe siècle, la prononciation était Crouzant. Le premier élément est vraisemblablement le gaulois (celtique) *crosus, à l'origine du gallo-roman *CROSU qui a donné creux en français, même mot que la Creuse (Crosa VIIIe siècle) au sens de « vallée profonde », nom de la rivière qui constitue vraisemblablement la racine du toponyme Crozant, suivie d'un suffixe[35] - [34], selon un processus fréquent en toponymie.

L'alternance des formes terminées par -c et par -t rend difficile l'identification du suffixe, d'autant plus que -c note souvent -t au Moyen Âge. Dans cette perspective d'explication par le celtique, il pourrait s'agir d’-entum identifié dans Douvrend (Seine-Maritime, Douvrenc vers 1060, Dovrent 1111 de *Dubrentum sur gaulois dubron, eau) ou encore Drevant (Cher, Derventum 1217 sur gaulois dervo, chêne) et les nombreux Nogent (de Novientum sur gaulois noviios, nouveau, neuf), dont les premiers éléments sont clairement identifiés comme celtiques[36].

Albert Dauzat, natif du département, ne connaît pas de forme ancienne (il n'en cite aucune) et propose le suffixe pré-latin -ant-[35], mais Ernest Nègre y voit plutôt le suffixe adjectival occitan -enc[34], d'où sa signification de « (village) de la Creuse »[34].

Crozant fait, en effet, partie de l'aire linguistique du Croissant, zone de transition linguistique où se rejoignent et de mélangent la langue occitane et la langue d'oïl[37] - [38].

Histoire

L'éperon rocheux inscrit entre la Creuse et un affluent, la Sédelle, a été occupé depuis l'époque préhistorique. Une forteresse semble y avoir été édifiée entre 997 et 1018. Mais c'est au XIIIe siècle que le château-fort prendra la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. L'une des tours subsistantes porte d'ailleurs le nom d'Isabelle d'Angoulême, veuve de Jean sans Terre, épouse de Hugues X de Lusignan, qui, suivant une tradition, l'aurait fait construire. Au XIIe siècle, les capitaines du lieu sont des Foucauld, seigneurs de Saint-Germain-Beaupré.

Le village est saccagé le 22 août 1356 lors de la seconde chevauchée du Prince noir, conduite depuis Bordeaux par Édouard de Woodstock.

Dans son ouvrage sur l'histoire du comté de la Marche[39], Joullietton rapporte que le château de Crozant aurait été pris par les catholiques en 1588, ce qui aurait occasionné la ruine d'une tour. À partir de 1606, le château paraît déjà servir de carrière aux habitants des alentours. Un procès-verbal de 1640, établi par l'intendant du roi à Moulins, Le Voyer d'Argenson, constate que l'ensemble féodal est en triste état. Les vestiges de la place forte, qui appartiennent à la Couronne depuis la confiscation des biens du connétable de Bourbon en 1527, sont alors acquises par Gabriel Foucauld de Saint-Germain Beaupré, gouverneur de la Marche.

Les ruines de la citadelle couvrent une bonne partie de l'éperon rocheux : plusieurs enceintes successives, un donjon carré du XVe siècle et deux tours XIIIe siècle, auxquels s'ajoutent une chapelle et la « tour de l'eau » qui permettait d'aller chercher l'eau à la rivière tout en restant à couvert.

George Sand visita le site de Crozant en compagnie de Chopin, à l'issue d'un périple difficile par des routes en mauvais état.

Au terme de négociations conduites par le maire de Crozant, Jean Parlebas, ces ruines ont été acquises il y a quelques années par la commune. Un programme de réhabilitation a été entrepris, grâce à des financements de l'État, du conseil régional, du conseil général et de la commune en vue de la réouverture du site au public.

Une bande dessinée, Les Aigles décapitées, raconte l'histoire imaginaire d'Hugues, seigneur de Crozenc. Le premier tome figure un dessin du château qui est une plausible reconstitution, si ce n'est qu'il a été dessiné inversé (gauche/droite).

Les pierres des murs font écho à celles des parois rocheuses de la vallée et disent les légendes des lieux : celle du Rocher des fileuses où chaque année se déroulait un concours entre les jeunes villageoises, la plus habile devant filer son brin de laine de telle sorte qu'il touchât l'eau le premier, 80 mètres plus bas ; celle encore du diable qui a construit en une nuit le Pont Charraud à la suite du pacte établi avec un homme qui n'a pas voulu être le premier fagot qu'il aurait lié le matin : il est venu au rendez-vous tout nu.

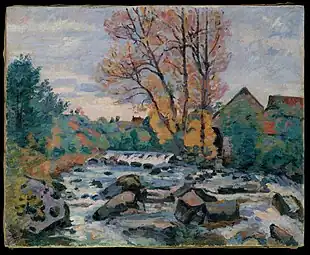

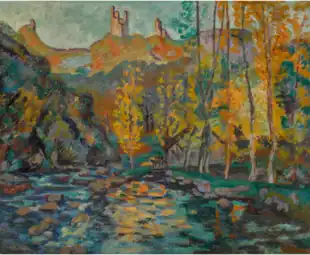

À partir du XIXe siècle, le site de Crozant inspire de nombreux peintres.

Armand Guillaumin (1841-1927), gagnant du gros lot de la Loterie nationale (1891) désormais débarrassé de tout souci matériel, peut se consacrer entièrement à la peinture. En 1893, il choisit Crozant comme résidence de prédilection.

- Crozant par Armand Guillaumin

Paysage de neige à Crozant, vers 1895

Musée d'art moderne André Malraux, Le Havre

Le Moulin de Bouchardon, Crozant, vers 1898

New York, Metropolitan Museum of Art

Pâturage des Granges Crozant, vers 1900

Lausanne, Fondation de l'Hermitage

Crozant, Pont Charraud, 1903

Musée des Beaux-Arts de Houston

Le Moulin Brigand et les ruines du Château de Crozant, vers 1905

Collection privée, Vente 2018

La Roche de l’Echo, Crozant, vers 1907

Collection privée, Vente 2020

D'autres peintres l'ont précédé, tel Paul Castans (1823-1892), d'autres vont suivre. Ils donneront naissance à l'École de Crozant, école sans maître, qui n'est rien d'autre qu'une commode appellation, imaginée ultérieurement, pour désigner tous ceux qui ont trouvé l'inspiration sur les rives de la Creuse. Parmi eux : Ernst Josephson (1851-1906), Pierre Ballue (1855-1928), Fernand Maillaud (1862-1948), Paul Madeline, Clémentine Ballot (1880-1924), la dynastie des Leloir et plus particulièrement Maurice Leloir (1853-1940), le Suédois Walter Oetten (1897-1972), Solange Christauflour (1899-1952). L'abbé Laurent Guétal y fait la connaissance en 1855 d'un autre peintre, Ernest Victor Hareux. Non loin de l'église de Crozant, se trouve un buste en bronze de Guillaumin.

En 1926, une autre histoire commence pour une partie des bords de Creuse, noyés pour produire de l'électricité, par les eaux de la plus grande retenue d'Europe à l'époque, le barrage d'Éguzon. Le nouveau pôle d'attraction touristique est désormais le « lac de Chambon » du nom du hameau d'une commune riveraine du nouveau lac. Si les gorges perdent alors une partie de leur caractère sauvage qui plaisait tant aux peintres, s'y ajoutent une baignade et des pédalos à la « plage de Fougères. »

Durant la guerre, le pont séparant la Creuse du département de l'Indre à Crozant est dynamité. Un bac sera installé en attendant la construction du nouveau pont. Aujourd'hui, lorsque le barrage est vidé (cela n'arrive qu'exceptionnellement), on peut encore voir une pile du vieux pont tristement couchée sur le flanc.

Depuis 2013, le Centre d'Interprétation du Patrimoine : Guillaumin et les Peintres de la Vallée de la Creuse a ouvert ses portes dans l'ancien hôtel Lépinat, auberge qui a marqué de nombreux peintres venus s'inspirer des paysages de Crozant.

Héraldique

Blason créé par Jean-Yves Pons pour la commune de Crozant et adopté par la municipalité en août 2016, lors de la Fête médiévale annuelle. Le champ rappelle les armes de la famille de Lusignan, comtes de la Marche, à l'origine du château médiéval et longtemps possessionnée à Crozant. Le chevron ondé évoque le confluent de la Creuse et de la Sédelle qui délimitent le territoire de la commune et de son château (figuré par la tour posée en chef). Enfin, les têtes d'aigle arrachées sont un clin d'oeil à la célèbre bande dessinée "Les aigles décapitées" dont le personnage principal est Hugues de Crozenc (qui porte d'azur à trois têtes d'aigle arrachées d'or)[40].

|

Blason | Inconnu. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Économie et paysage

Là où le barrage a, sans doute en quelques heures, changé le paysage des peintres noyé sous les eaux, les modifications de la société et de l'économie locale l'ont noyé sous les arbres en quelques années.

Pour s'en rendre compte, il n'est que de comparer les peintures de Guillaumin, qui peignit, dit-on, 140 fois le site de Crozant[41], et les cartes postales des années 1900. C'est que les landes soi-disant « climaciques » étaient entretenues par le pâturage extensif des moutons et des chèvres, lequel a décliné entre les deux guerres et s'est éteint après 1950. La tendance est aujourd'hui à la réappopriation des espaces naturels, puis au boisement naturel des anciens espaces ouverts.

Politique et administration

Économie

Agriculture

- Agriculture et élevage.

- Producteur de fruits et légumes.

- Apiculteur.

Commerces

- Commerces et services de proximité[44].

Population et société

Pyramide des âges

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[46].

En 2020, la commune comptait 437 habitants[Note 8], en diminution de 6,02 % par rapport à 2014 (Creuse : −3,8 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Le château médiéval

Comme précisé plus haut, les ruines de la forteresse médiévale[49] sont en cours de restauration depuis 2009. À l'issue des travaux, ce site et son environnement naturel pourraient constituer l'un des pôles essentiels du tourisme en Creuse.

Château des Places

Le château des Places est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1992[50].

Les jardins de Crozant

Un autre paysagiste, Camille Muller, s'est installé à Crozant à la fin des années 1970 mais en est reparti. Autour de ces paysagistes réputés, enseignants dans des écoles de paysage, de nombreux élèves ont découvert Crozant et certains sont restés et y ont créé des jardins. C'est ainsi le cas de l'Arboretum de la Sédelle dus à Philippe Wanty, et des Jardins Clos de la Forge dus à Jacques Sautot et Christian Allaert. Deux fois par an, l'association "Les Jardins de la Sédelle" organise des journées de découverte sur le site de l'arboretum (celui-ci possède la collection de référence des érables pour la France : plus de 200 espèces et cultivars).

L'église Saint-Étienne

Les parties les anciennes de l'église Saint-Étienne[51] semblent remonter au XIIe siècle. Elle a été remaniée au XVe siècle à la suite d'une destruction. L'église a été classée Monument historique par arrêté du 8 avril 1933.

Le pont Charraud

Le pont dit "pont Charraud" date du XVIIe siècle[52] - [53]. Une légende locale en fait un pont du Diable car le maçon qui avait pris l'affaire à un prix trop bas, fit un marché avec le Malin qui lui proposa de construire le pont en un seul jour contre le premier fagot qu'il aura lié.

La construction commence en 1603, le pont est terminé en 1695.

Il permet à la RD 913 de franchir la Sédelle. Il comprend trois arches en plein cintre et ogivale au milieu, avec des ouvertures comprises entre 6,40 m et 6,72 m, et avec des avant-becs triangulaires à l'amont et trapézoïdaux à l'aval. Largeur du pont : 3,80 m.

Le pont a été inscrit Monument historique par arrêté du 23 juillet 1934.

Église Saint-Étienne

Église Saint-Étienne Pont Charraud vu de l'amont

Pont Charraud vu de l'amont Le domaine des Places

Le domaine des Places

Les mystérieuses croix de type Crozant

.JPG.webp)

Sur les bords des chemins, aux alentours de Crozant se trouvent 51 croix pattées. Elles sont si spécifiques qu'elles portent le nom de croix type "Crozant". Taillées dans le granite local selon ce qui semble être un même modèle, beaucoup présentent un orifice au sommet appelé cupule. Beaucoup de questions demeurent à éclaircir quant à leur origine, leur datation ou leur fonction. Une association œuvre pour la valorisation, l'entretien et l'étude de cet ensemble patrimonial unique[54].

Pèlerinage de Compostelle

Le Sentier de grande randonnée GR 654 passe par Crozant.

Personnalités liées à la commune

- Le peintre Armand Guillaumin.

- Le paysagiste Gilles Clément.

- L'explorateur et entomologiste Charles Alluaud.

Littérature

Dans L'Aiguille creuse, une aventure d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc, Isidore Beautrelet pense avoir trouvé la fameuse Aiguille creuse en découvrant le château de l'Aiguille, près de Crozant. Ce château semble être un élément inventé, et différent du château de Crozant[55].

Arts décoratifs

Un groupe d'habitants, sous la direction de Dominique Johnson, a entrepris de raconter l'histoire de France et de la Commune sous forme de broderie. Cette œuvre collective, dénommée L'infinie broderie et inspirée de la Tapisserie de Bayeux, est un work in progress[56], d'une longueur de 43 mètres en août 2021[57].

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[29].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Itinéraires

- Didacticiel de la réglementation parasismique

- La Creuse

- La Sédelle

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Eguzon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Crozant et Éguzon-Chantôme », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Eguzon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Crozant et Déols », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- Voies de circulation

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Crozant », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Crozant », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Confolent », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Creuse », sur www.creuse.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Henri Hemmer, Dictionnaire topographique de la Creuse, ouvrage dactylo, Archives départementales de la Creuse, p. 550 (lire en ligne sur DicoTopo)

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume 1, Librairie Droz 1990. p. 49.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 232a

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Éditions Errance (2003).

- Amélie Deparis, « Les parlers du croissant et le défi d’enquêter à la limite des zones oc et oïl. L’exemple du crozantais », Trans-mission. Création et hybridation dans le domaine d’oc: Nouvelles perspectives de la recherche en domaine occitan, Turnhout, Brepols, , p. 297-310 (ISBN 978-2-503-59640-2, lire en ligne)

- « Atlas sonore des langues régionales de France - Zone du Croissant », sur https://atlas.limsi.fr/ ; site officiel de l'Atlas sonore des langues régionales de France, Paris, CNRS,

- Histoire de la marche et du pays de Combraille, Tome II, Joseph Joullietton, 1815.

- L'Armorial des villes et villages de France

- Sur les traces des peintres de Crozant, dans la vallée de la Creuse

- Auberge

- Hotel Du Lac

- Commerces et services de proximité

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00100050, base Mérimée, ministère français de la Culture : Château de Crozant

- Notice no PA00100229, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00100051, base Mérimée, ministère français de la Culture : Église Saint-Etienne

- Notice no PA00100052, base Mérimée, ministère français de la Culture : Pont dit Pont Charraud

- Marcel Prade, Les ponts monuments historiques, p. 151, Librairie Brissaud, Poitiers (ISBN 2-902170-54-8).

- « Les mystérieuses croix de type Crozant », sur Les croix de type Crozant - site de l'ASCTC - Association pour la sauvegarde des croix type Crozant. (consulté le )

- Chapitre V de L’Aiguille_creuse sur Wikisource, voir tout à la fin du chapitre.

- « Vers un record brodé au fil de l'histoire », La République du Centre, , p. 30-31

- Centre France, « Tapisserie - Avec déjà 43 mètres achevés, l'Infinie broderie expose ses exploits tissés à Dun-le-Palestel (Creuse) », sur www.lamontagne.fr, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Amélie Deparis, « Les parlers du croissant et le défi d’enquêter à la limite des zones oc et oïl. L’exemple du crozantais », Trans-mission. Création et hybridation dans le domaine d’oc: Nouvelles perspectives de la recherche en domaine occitan, Turnhout, Brepols, , p. 297-310 (ISBN 978-2-503-59640-2, lire en ligne).

- Joseph Joullietton, Histoire de la Marche et du Pays de Combraille, Tome I sur Google Livres, Guéret, Betoulle, 1814.

- Gilles Rossignol, Le guide de la creuse sur Google Livres, La manufacture, 1988.

- Crozant, sur Geneawiki.

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Crozant, p. 393

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

- Communes de la Creuse

- École de Crozant, école de peinture

Lien(s) externe(s)

- Crozant sur le site de l'Institut géographique national

- Sites internet à consulter : www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com, www.hotel-lepinat.com, www.forteresse-crozant.com, www.sites-valleedespeintres.com

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et service de l'inventaire général de la Région

._(17102319114).jpg.webp)

._(17545710778).jpg.webp)