Clugnat

Clugnat est une commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine. Elle compte 653 habitants (en 2020), appelés les Clugnatois et les Clugnatoises.

| Clugnat | |||||

Mairie | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Creuse | ||||

| Arrondissement | Aubusson | ||||

| Intercommunalité | Creuse Confluence | ||||

| Maire Mandat |

Yves Thomazon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 23270 | ||||

| Code commune | 23064 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Clugnatois | ||||

| Population municipale |

653 hab. (2020 |

||||

| Densité | 15 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 18′ 33″ nord, 2° 07′ 09″ est | ||||

| Altitude | Min. 287 m Max. 537 m |

||||

| Superficie | 42,42 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Boussac | ||||

| Législatives | Circonscription unique | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

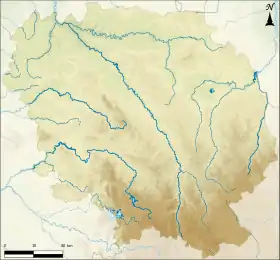

Géolocalisation sur la carte : Creuse

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Clugnat fait partie du département de la Creuse (23) situé dans la Com-Com du Pays de Boussac (Creuse), à 7 km de Châtelus-Malvaleix, à 28 km de Guéret et 11 km de Boussac. C'est une petite bourgade située à la confluence de deux cours d'eau, le Verraux et la Petite Creuse.

La commune de Clugnat se compose principalement de son village mais aussi de nombreux hameaux.

Les altitudes minimum et maximum de Clugnat sont respectivement de 287 m et 537 m. La mairie est située à 340 mètres environ.

La superficie de Clugnat est de 42,42 km2, soit 4 242 hectares.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Boussac_sapc », sur la commune de Boussac, mise en service en 1994[7] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,9 °C et la hauteur de précipitations de 922,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Châteauroux Déols », sur la commune de Déols, dans le département de l'Indre, mise en service en 1893 et à 66 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Clugnat est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

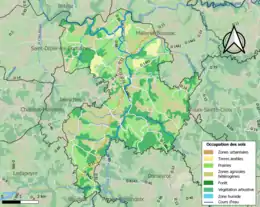

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (73 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (73,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (39,8 %), zones agricoles hétérogènes (29,2 %), forêts (26,1 %), terres arables (4 %), zones urbanisées (0,9 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Clugnat est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Petite Creuse et le Verraux. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999[22] - [20].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 31,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (33,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 581 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 146 sont en en aléa moyen ou fort, soit 25 %, à comparer aux 25 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[23] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[24].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[20].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Clugnat est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[25].

Étymologie

Le nom a évolué de Cluniaco, en 1158, à Clunac vers l'an 1300. On trouve ensuite Clunhac, en 1436 ; Clunacum ou Clugnacum, en 1522 ; puis Cluniac, Clugnac ou Cluniaco [26] (surement suivant si la personne parlais marchois, langue d'oc ou langue d'oil) ; le 28 octobre 1728 la graphie officielle devient Clugnac [27] ; enfin en 1814 : Clugnat [28].

Histoire

Préhistoire

Aucun vestige préhistorique n’est signalé sur la commune avant les investigations de Michel Gallemard († mai 2020, fondateur du musée archéologique de Clugnat et de l'association « Clugnat… A la recherche du passé ») et de ses collègues prospecteurs[29], commencées au tournant des années 2000. Depuis le début des recherches, une quinzaine de sites ont été mis au jour sur les plateaux situés de part et d’autre de la Petite Creuse[30].

- Les Tailles du Clou

Le site de plein air des Tailles du Clou, à quelque 1 km au nord-ouest du bourg, s'étend sur environ 1 ha. Il a été découvert en 2003 par Gallemard[31]. Il inclut une succession d'occupations depuis le Paléolithique moyen jusqu'au Néolithique final. Pasty, Gallemard & Alix (2013) en ont étudié en particulier l'industrie gravettienne, qu'ils rattachent au Gravettien supérieur par défaut d'outils marqueurs du Gravettien ancien (pas de pointes de la Font-Robert et fléchettes) et du Gravettien moyen (pas de burins de Noailles et du Raysse)[32].

Découvertes romaines

Début 1862, un laboureur à découvert un sépultre de pierre de forme conique, et une urne cinéraire de verre. Parmi les cendres et les os calcinés, elle contenait une petit figurine de Vénus Anadyomène, d'argile blanche [33].

Moyen-Âge

Clugnat faisait partie du comté de la Marche. Ce territoire fut détaché au Xe siècle de la province du Limousin pour lutter contre les Normands. Il fut ensuite morcelé en fiefs aux frontières mouvantes : Haute Marche (autour de Guéret), Vicomté de Bridiers (La Souterraine), Basse Marche (autour du Dorat)[34] .

Au XII siècle des terres de Clugnat appartenait à l'Abbaye de Prébenoit (moines cicterciens) [35]

Pour le reste, Clugnat faisait partie des terres du domaine du château de Crozant [36].

Au XVI siècle, On peux lire (dans la description du Berry et diocèse [37]) Paroisse de Cluignact (encore une autre écriture) en laquelle sont sept lieux nobles de Chastellaz, Baptisses, du Cloz, Estables, La Veyrie, La Boissacte, et la Villatelle. (audict Cluignat y a un Prieuré valant 300 livres)

Le département de la Creuse est créé par la Révolution française le 4 mars 1790, en application de la loi des 22 décembre 1789 suivant le décret de la division de la France en départements , essentiellement à partir de l'ancienne province comté de la Marche.

Culture et tradition

Sur la commune est encore parlé un parler du dialecte marchois. Ce dernier est un parler du Croissant, zone linguistique où l'occitan se mélange à la langue d'oïl[38].

Politique et administration

Population et société

Démographie

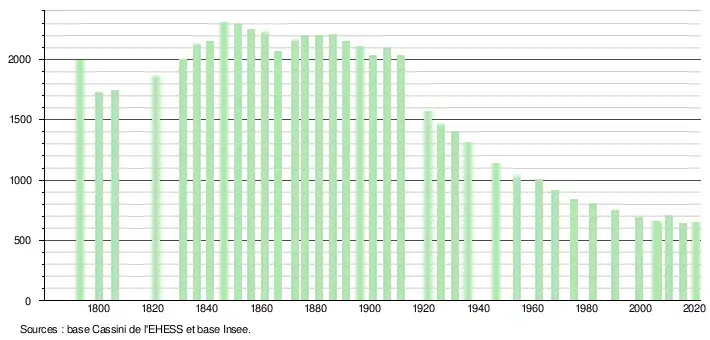

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[39]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[40].

En 2020, la commune comptait 653 habitants[Note 6], en diminution de 2,1 % par rapport à 2014 (Creuse : −3,8 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Activités et divertissements

- Des sentiers VTT ont été aménagés et fléchés.

- L'association Lo Ch'mi propose des randonnées pédestres, 2 circuits de 7 et 12,5 km Rando-fiches mairie Clugnat.

- Étang communal, les rivières Le Verraux et La Petite Creuse

- Le marché a lieu les premiers samedis du mois (matin).

Sentier pédestre/VTT.

Sentier pédestre/VTT.

Etang Communal.

Stade ESC.

Fête.

Fête.  Fanfare

Fanfare Majorettes

Majorettes Fête 2022

Fête 2022

MAS Entrée principale.

MAS vue du stade.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Les 7 petits ponts de bois fait de piliers de maçonnerie et de madriers, le plus représentatifs étant celui en contrebas de la Croix de Georges et enjambant le Verrau appelé pont de Georges.

- Une multitude de fontaines et de croix en granit sillonnent la commune, celles-ci se trouvaient au croisement des chemins ou à la sortie des villages.

- Le presbytère construit en 1727.

- L'église Saint-Martial[43] des XIIe et XIIIe siècles, inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1969.

Elle possède un clocheton en arceaux ainsi que des fresques murales intérieures qui datent du XVe – XVIe siècle. Sur le mur de gauche, on peut observer : saint Georges combattant le dragon, le Christ en Croix et quelques autres dessins. Les autres murs sont également ornés mais faute de travaux ceux-ci sont cachés.

Église Saint-Martial en 2012.

Église Saint-Martial en 2014.

Clocher de l'église Saint-Martial en 2014.

Girouette de l'église Saint-Martial en 2014.

Saint Georges combattant le dragon dans la première travée de l'église.

Monument aux Morts.

- Le monument aux morts de France représentant une allégorie: le coq français terrassant l'aigle allemand au sommet, ainsi que l'allégorie de la victoire et de la mort créé par le sculpteur Marius Saïn (1877-1961) .

- La chapelle Saint-Jean-Baptiste, édifice du XIIe siècle reconstruit en 1879 abritant le le chef reliquaire de saint Jean-Baptiste daté de 1605, classé Monument historique au titre des objets mobiliers [44].

- Une fouille archéologique de la place Saint-Jean a été opérée en 2009 à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Jean et de son cimetière. Si le site était connu par de nombreuses découvertes de sarcophages au cours du temps, il n’avait jusqu’alors pas fait l’objet de fouilles coordonnées. Plusieurs fragments de céramique et de silex indiquent une occupation humaine dans ce secteur dès la période protohistorique, puis une première implantation gallo-romaine sur le bas de la place, attestée par la présence d’un bâtiment très arasé. Quelques fragments de poteries gallo-romaines ont été recueillis, permettant de placer chronologiquement cette occupation dès le Ier s. apr. J.-C., pour perdurer au moins jusqu’au IIIe s. À l’ouest de ce bâtiment se développe une nécropole mérovingienne avec la présence de sépultures de onze sarcophages caractéristiques de cette époque (cuve de forme trapézoïdale)[45].

Personnalités liées à la commune

- Maurice Thorez (1900-1964) fut réfugié au Hameau des Forges pendant la Grande Guerre avec son grand-père mineur et militant guesdiste, Clément Baudry[46]..

- Jean Turquet (1867-1945) médecin et explorateur des zones polaires français[46] et maire de la commune de Clugnat.

- Georges Piquand (1876-1955) chirurgien en chef de l'hôpital de Montluçon,il s'est fait connaître par ses travaux historiques et ethnographiques sur le Bourbonnais (Domaine Auvergnat) et fut un acteur majeur de la reconstruction de la chapelle Saint-Jean-Baptiste.

Voir aussi

Bibliographie

- Adrien Vernet (1875 - 1912) Etude sur la vie humaine. Une vie de larmes, livre évoquant Clugnat et ses habitants (écrit vers 1880).

- Janine Rapinat (1923 - 2019) Clugnat Recherche sur l'histoire et la commune de Clugnat et ses environs en (1990) [47] .

- Michel Gallemard (1940 - 2020) Contribution à l’étude du peuplement préhistorique de la vallée de la Petite Creuse : bilan de dix ans de prospection sur la commune de Clugnat et ses marges (Creuse), étude scientifique [48]. Il fut aussi fondateur du musée archéologique de Clugnat et de l'association "Clugnat ... A la recherche du passé"

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Clugnat sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Boussac_sapc - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Clugnat et Boussac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Boussac_sapc - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Clugnat et Déols », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Clugnat », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Creuse », sur www.creuse.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Clugnat », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Registres paroissiaux et de l'état civil de Clugnat ref. 62Edépôt/GG1

- Registres paroissiaux et de l'état civil de Clugnat réf. 62Edépôt/GG2, p. 207.

- Registres paroissiaux et de l'état civil de Clugnat réf. 4E77/9, 1813-1822, p. 226.

- Virginie Mayet, « Une poignée d’amateurs d’archéologie et de Préhistoire exposent leurs trésors et guident le visiteur », sur lamontagne.fr, (consulté en ).

- [Pasty, Alix & Gallemard 2013] Jean-François Pasty, Philippe Alix et Michel Gallemard, « Contribution à l’étude du peuplement préhistorique de la vallée de la Petite Creuse : bilan de dix ans de prospection sur la commune de Clugnat et ses marges (Creuse) », Revue archéologique du Centre de la France, t. 52, , p. 49-98 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ).

- [Pasty 2012] « Le site à occupations multiples des Tailles du Clou à Clugnat », Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, t. 58, , p. 5-42 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Pasty, Gallemard & Alix 2013] Jean-Francois Pasty, Michel Gallemard et Philippe Alix, « Identification d’une composante gravettienne sur le site de plein air des Tailles du Clou à Clugnat (Creuse, France) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 110, no 2, , p. 213-231 (lire en ligne [sur persee]), résumé.

- Comité des travaux historique et scientifiques (Dixième observation avril 1868)

- Miquel (17-17 ? ; aîné) Cartographe et Miquel (17-18 ? ; cadet) Cartographe, « Carte générale de la France. 012, [Évaux-Les-Bains]. N°12. Flle 56 / [établie sous la direction de César-François Cassini de Thury] », sur Gallica, 1760-1762 (consulté le )

- Les moines cisterciens et l'agriculture : la haute marche au XIIe siècle / par Gabriel Martin

- Le Château de Crozant et ses rapports avec le Bourbonnais : avec planches / par M. l'abbé Joseph Clément,...

- voir "Description du Berry et diocèse de Bourges au XVI siècle par Nicolas de Nicolay" transcrit par M. Victor ADVIELLE

- « Atlas sonore des langues régionales de France », sur https://atlas.limsi.fr/ ; site officiel de l'Atlas sonore des langues régionales de France, Paris, CNRS, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Église Saint-Martial », notice no PA00100048, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « POP : la plateforme ouverte du patrimoine - chef-reliquaire de saint Jean-Baptiste »,

- Jacques Roger, « Clugnat – Place Saint-Jean »,

- www.fil-info-france

- Janine Rapinat, Clugnat, , 298 p. (ISBN 9782307134954)

- Jean-François Pasty, Philippe Alix et Michel Gallemard, « Contribution à l’étude du peuplement préhistorique de la vallée de la Petite Creuse : bilan de dix ans de prospection sur la commune de Clugnat et ses marges (Creuse) », OpenEdition, (ISSN 0220-6617, lire en ligne)

Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )