Boussac (Creuse)

Boussac autrefois nommée Boussac-le-Château pour mieux la différencier de sa voisine Boussac-Bourg, est une commune française, située dans le département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine. Les habitants, au nombre de 1 255 en 2018, en sont les Boussaquins.

| Boussac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Blason |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Département | Creuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arrondissement | Aubusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intercommunalité | Creuse Confluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maire Mandat |

Franck Foulon 2020-2026 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 23600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code commune | 23031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Boussaquins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population municipale |

1 246 hab. (2020 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 842 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 46° 20′ 59″ nord, 2° 12′ 56″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 335 m Max. 395 m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 1,48 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Élections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Départementales | Canton de Boussac (bureau centralisateur) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Législatives | Circonscription unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

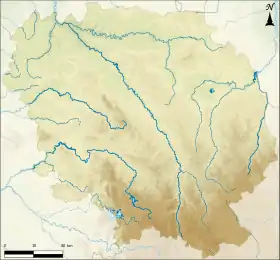

Géolocalisation sur la carte : Creuse

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Elle est historiquement située dans la province du Berry, au cœur de la Marche berrichonne aussi appelée Montagne berrichonne.

Localisation

Boussac est située sur la rive droite de la Petite Creuse (affluent de la rive droite de la Creuse).

Boussac est située à 19 km de Châtelus-Malvaleix, à 21 km de Sainte-Sévère-sur-Indre, à 23 km d'Huriel, à 26 km de Chambon-sur-Voueize, à 28 km de Culan, à 30 km de Bonnat et de Chénérailles, à 34 km de Montluçon, à 35 km de La Châtre et à 39 km de Guéret.

Géologie et relief

- Carte de l'occupation des sols de Boussac sur le Géoportail de l'ARB Nouvelle-Aquitaine : Entités paysagères:

- Territoire communal : Occupation du sol (Corinne Land Cover); Cours d'eau (BD Carthage),

- Géologie : Carte géologique; Coupes géologiques et techniques,

- Hydrogéologie : Masses d'eau souterraine; BD Lisa; Cartes piézométriques.

Sismicité

Commune située dans une zone de sismicité 2 faible[1].

Géographie

Climat

Climat classé Cfb dans la classification de Köppen et Geiger[2].

Voies routières

- D 9617 vers Saint-Silvain-Bas-le-Roc.

- D 997 vers Boussac-Bourg.

- D 11 vers Les Forêts.

Transports en commun

- Réseau TransCreuse.

SNCF

- Depuis la fermeture de sa gare, Boussac est desservie par la gare de Lavaufranche située à 6 km sur la ligne Montluçon - Saint-Sulpice-Laurière.

- Gare de Parsac - Gouzon.

Urbanisme

Typologie

Boussac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. La commune est en outre hors attraction des villes[6] - [7].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (75,8 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (64,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (51,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (24,7 %), prairies (12,9 %), forêts (9,5 %), zones agricoles hétérogènes (1,7 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Boussac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[9]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[10].

Risques naturels

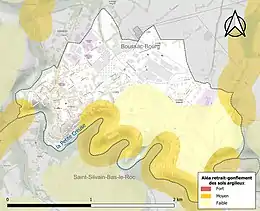

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Petite Creuse et le Béroux. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999[11] - [9].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 22,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (33,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 611 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 77 sont en en aléa moyen ou fort, soit 13 %, à comparer aux 25 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[12] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[13].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[9].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Boussac est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[14].

Intercommunalité

Commune membre de la Creuse Confluence.

Toponymie

Du gaulois (langue celtique) 'bocciacos' : de 'bocco' : bouche (ou bucco : bouc).La terminaison '-ac' : domaine, est issue du suffixe -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes.

On trouve Cappella de Bociaco (1095), Bocac Ecclesiarum (1104), Botzac las Eglesias - écrit en ancien occitan - (1150) ; en 1150 l'apparition des noms Castrum de Botzac et de Cappella de Botzac le Chastel attestent l'existence d'une seigneurie. En réalité, celle-ci est établie depuis le milieu du XIe siècle, d'après l'archiviste Eugène Hubert (1931)[15].

Durant la Révolution, la commune porte le nom de Boussac-la-Montagne[16].

Histoire

La postérité de la famille de Brosse

Cette seigneurie[17] appartenait à la famille de Déols (parfois qualifiée de "princière" si l'on considère qu'en bas latin princeps peut tout aussi bien signifier "prince" que "seigneur"). Les descendants d'Ebbes Ier de Déols (mort vers 935) étaient en effet, à cette époque, les plus puissants féodaux du Berry. Au XIIIe siècle, une double alliance entre deux frères, Hugues II et son cadet Roger, de la famille de Brosse, et Isabelle et Marguerite, deux filles d'Ebbes III de Déols, mort sans postérité masculine vers 1256, fait passer la seigneurie de Boussac dans le giron de la famille de Brosse, dont le plus célèbre représentant sera Jean de Brosse de Boussac, maréchal de France (1375-1433, descendant de Roger), compagnon de Jeanne d'Arc.

La seigneurie de Boussac reste d'abord dans la lignée masculine du maréchal de Boussac jusqu'à Jean IV de Brosse, comte/duc de Penthièvre et duc d'Étampes, mort en 1565. Celui-ci est le très complaisant époux d'Anne de Pisseleu, maîtresse de François Ier. Ses domaines, incluant le comté de Penthièvre, passent ensuite à sa sœur, Charlotte de Brosse de Penthièvre, mère de Sébastien de Luxembourg, puis à leurs descendantes Marie de Luxembourg-Penthièvre-Martigues et Françoise de Lorraine-Mercœur, alliées successivement à la maison de Lorraine-Mercœur et à César de Bourbon-Vendôme, fils légitimé d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées.

Jusqu'à la Révolution, Boussac est administrée par quatre consuls, nommés chaque année « par les quatre sortants de charge ». Autant dire que quatre familles et leurs alliés se partagent la responsabilité des affaires municipales d'une génération à l'autre. Ils doivent notamment veiller à la bonne marche de l'hôpital fondé par Louis Ier de Brosse (le grand-père du maréchal de Boussac ; mort en 1356 à la bataille de Poitiers), situé près du cimetière de la cité.

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, selon l'historien du Berry, Thaumas de la Thaumassière, Boussac se présente comme « une petite ville d'environ cent maisons, ceinte de murailles flanquées de tours à dix toises (environ 20 mètres) les unes des autres. Il y a un fort château qui joint la ville, bâti sur un rocher presque inaccessible, de hauteur de plus de quarante piques (...) les murailles en sont très épaisses et munies de tours, l'une desquelles est des plus hautes et des plus belles qui se voient ». Le pays d'alentour, où abondent les étangs, les bois, les taillis d'églantiers et de châtaigniers, est réputé pauvre, ne produisant que du blé et du seigle. On engraisse pourtant du bétail avec des raves et des châtaignes.

Les foires de Boussac, instituées par Jean IV de Brosse, sont réputées dans tout le Berry et assurent une relative prospérité à ce petit bourg, dont la population dépasse à peine 600 habitants à la veille de la Révolution. Ces foires ont lieu le lundi des Rameaux, le jeudi avant la Pentecôte, « le jeudi avant la décollation de saint Jean-Baptiste » (en juin), et « le jeudi avant la décollation de sainte Valérie » (en décembre).

Échangée en 1640 par César de Bourbon à Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne (sa femme Louise de Béon de Brienne était l'héritière des Luxembourg-Brienne), puis vendue à un gentilhomme auvergnat, Jean de Reilhac/Rilhac (-Xaintrie), la seigneurie de Boussac demeurera dans la postérité de ce dernier jusqu'à la veille de la Révolution. Charles-Henri, comte de Carbonnières (cf. Messac et Merle), fils aîné de Louise-Françoise-Armande de Rilhac[18], est alors le propriétaire de la seigneurie et du château.

Le , le comité de surveillance de Guéret dénonce la mansuétude du comité de Boussac à l'égard de la famille de Carbonnières et ordonne l'arrestation de tous ses membres. René-Henri de Carbonnières (frère cadet de Charles-Henri), prêtre réfractaire, ancien aumônier du comte de Provence, était pourtant déjà détenu à Boussac. Il devait être bientôt envoyé sur un ponton à Rochefort et mourra des suites de sa captivité. Charles-Henri, le chef de cette famille, ancien mousquetaire et capitaine de cavalerie, est alors appréhendé, en qualité de suspect et de père d'émigrés, ainsi que son épouse, Marie-Anne du Carteron, sa sœur, Madeleine-Paule, dite "Mademoiselle de Saint-Brice" et ses deux enfants, Armand (20 ans) et Claire-Pauline (19 ans). Ces deux derniers sont libérés, le 20 mars 1794 sur l'intervention de Vernerey, député du Doubs, représentant en mission de passage à Boussac. Mais une perquisition effectuée peu après au château de Beaulieu (à Vijon dans l'Indre), appartenant à l'épouse de Charles-Henri, provoque le transfert de ce dernier, accusé d'être un dangereux conspirateur fédéraliste, à Guéret. Le comité de salut public de cette ville note qu'il « n'est pas douteux que tous les individus qui composent la famille Carbonnières aient partagé les complots et les opinions de son chef». Si Charles-Henri est finalement élargi, sa sœur Louise-Melchiore, la marquise de Rânes (femme de Charles-Louis d'Argouges), et deux de ses frères, le vicomte Jean de Carbonnières, capitaine au Royal Normandie, et le chanoine René-Henri de Carbonnières sont peu après arrêtés à Paris. Ces deux derniers, incarcérés à la prison du Luxembourg, sont condamnés et exécutés, avec 58 autres personnes, le 9 juillet 1794. Leurs dépouilles reposent au cimetière de Picpus.

En 1790, les limites des communes avaient été généralement calquées sur celle des anciennes paroisses. C'est ainsi que la superficie de Boussac n'excédait pas 150 hectares (hier comme aujourd'hui), alors que Boussac-Bourg (qui comporte deux églises, et qui était sans doute la paroisse désignée en 1150 sous le nom de Botzac las Eglesias), en comptait près de 4 000.

Le temps de la sous-préfecture

La loi du 28 pluviôse an VIII () créa l’arrondissement de Boussac, composé des cantons de Boussac, Chambon, Châtelus, et Jarnages. Boussac, jusque-là chef-lieu de district, devient le siège de la nouvelle sous-préfecture, qui est supprimée, avec d’autres en France, en 1926. Parmi les sous-préfets de Boussac figure Joseph Joullietton, auteur de l'Histoire de la Marche et du pays de Combraille[19]. Nommé en 1825, il resta en fonction jusqu’à sa mort en 1829.

Dans les années 1840, les avis sont partagés sur le charme de la ville de Boussac. En , Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, qui effectue une tournée dans la région, se montre plus que sévère : « Boussac est un horrible trou, la plus hideuse sous préfecture de France. Le château n'a même pas le mérite d'avoir la tournure féodale, il ressemble à ces vilains manoirs de la Bretagne, bâtis par des maçons qui n'auraient pas pu gagner leur vie autre part ». Dans son roman Jeanne (1836), George Sand avait pris par avance le contrepied de celui qui fut son éphémère amant (« J'ai eu Mérimée, c'est bien peu ») Elle écrit en effet :« La ville de Boussac peut être considérée comme une des plus chétives et des plus laides sous-préfectures du Centre. Ce n'est pas l'avis du narrateur de cette histoire. Jeté sur des collines abruptes, le long de la Petite Creuse, au confluent d'un ruisseau rapide, Boussac offre un assemblage de maisons, de rochers, de torrents, de rues mal agencées et de chemins escarpés qui lui donnent une physionomie très pittoresque ». Plus loin, elle décrira le château comme « irrégulier, gracieux et coquet dans sa simplicité ».

Pendant la Deuxième République, la commune de Guéret est à gauche (la Montagne), à la suite du séjour de Pierre Leroux de 1843 à 1848[20].

Le château

Construit au XVe siècle, le château de Boussac est remanié aux XVIe et XVIIe siècles. (46° 20′ 53″ N, 2° 12′ 40″ E)

Cédant aux objurgations de la société populaire de Lépaud, relayée par l'administration du département, la municipalité de Boussac, sans enthousiasme, avait décidé le démantèlement du château en . L'adjudicataire, pour une somme de 8 400 livres (payables en assignats ?), y procéda à partir du mois de juillet : il combla les fossés, rasa le donjon, ainsi que les toitures orgueilleuses des tours, abattit le portail, etc. Le corps principal de bâtiment restait pourtant à peu près intact. Sa porte d'entrée comporte encore aujourd'hui, au-dessus du linteau, les armes de la famille de Brosse (trois brosses) sculptées dans la pierre.

Vendu le 3 octobre 1837 à la municipalité de Boussac par Pauline de Carbonnières, fille de Charles Henri, devenue comtesse de Ribeyreys, racheté par le département, le château abrita, à partir de 1838, le siège de la sous-préfecture de Boussac, puis, après 1926, une caserne de gendarmerie. Il a été acquis en 1965 par M. et Mme Blondeau qui l'ont superbement restauré et meublé. Il se compose d'un bâtiment rectangulaire flanqué d'une grosse tour ronde. Côté rivière il présente un façade sévère flanquée de deux tours rectangulaires. Au deuxième étage on peut voir la chambre que George Sand occupa à plusieurs reprises, notamment pendant une épidémie qui l'obligea à s'éloigner de Nohant.

Contrairement à des légendes bien établies, le prince turc Djem (Zizim) n'a jamais séjourné à Boussac ; à plus forte raison, il n'est pour rien dans la confection des tapisseries dites de La Dame à la licorne[21].

Les tapisseries

La salle des gardes du château abrita, à partir du XVIIIe siècle, les six tapisseries de La Dame à la licorne. Exécutées dans les Flandres entre 1484 et 1500, ces tapisseries s'inspiraient d'une légende allemande du XVe siècle. Commandées par Jean Le Viste, président de la Cour des Aides de Lyon, elles parvinrent à Boussac à la suite d'héritages successifs, des Le Viste aux La Roche-Aymon, puis aux Rilhac, barons de Boussac, et enfin aux Carbonnières, propriétaires de Boussac à la veille de la Révolution. Elles demeurèrent dans le château à la suite de la vente de celui-ci. La municipalité de Boussac les céda pour la somme de 25 000 francs-or en 1882 au conservateur de l'actuel Musée national du Moyen Âge, Edmond Du Sommerard, mandaté par l'État. Ces tapisseries figurent aujourd'hui parmi les pièces majeures du Musée national du Moyen Âge (ancien hôtel de Cluny).

Le produit de la vente des tapisseries permit de paver la place de l'actuel Champ de foire, qui en avait sans doute bien besoin, d'autant qu'elle attirait des foules importantes les jours de marché et de foire aux bestiaux ; le solde, dit-on, servit à ériger en 1903 la statue de Pierre Leroux et à aménager le square qui porte aujourd'hui son nom.

Politique et administration

Liste des maires

Budget et fiscalité 2021

_-_H%C3%B4tel_de_ville.JPG.webp)

En 2021, le budget de la commune était constitué ainsi[22] :

- total des produits de fonctionnement : 1 646 000 €, soit 1 293 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 1 307 000 €, soit 1 027 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 1 775 000 €, soit 1 394 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 1 291 000 €, soit 1 014 € par habitant ;

- endettement : 2 403 000 €, soit 1 887 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 10,22 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 39,24 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 54,66 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2020 : médiane en 2020 du revenu disponible, par unité de consommation : 18 790 €[23].

Population et société

Pyramide des âges

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[25].

En 2020, la commune comptait 1 246 habitants[Note 2], en diminution de 3,04 % par rapport à 2014 (Creuse : −3,8 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

_-_Ecole_%C3%A9l%C3%A9mentaire.JPG.webp)

Établissements d'enseignements[27] :

- École maternelle et primaire.

- Collège.

- Lycées à Ahun, Aubusson, Bourganeuf[28].

Santé

Professionnels et établissements de santé[29] :

- Médecins à Sainte-Sévère-sur-Indre, Huriel, La Chapelaude,

- Pharmacies à Soumans, Sainte-Sévère-sur-Indre,

- Hôpitaux à Pouligny-Notre-Dame, Montluçon, Néris-les-Bains.

Cultes

- Culte catholique, Église catholique de l'Est-Creuse. Paroisse Ste Croix des Deux Creuse[30], Diocèse de Limoges.

Sports

- Boussac accueille l'arrivée de la 1re étape du Tour du Limousin 2010, le mardi 17 août.

- Boussac voit le passage du tour de France le 9 juillet 2011.

- Boussac a organisé en les 23 et 24 septembre 2006 la manche finale du Championnat du Monde d'Enduro (WEC) avec l'aide du Moto Club Boussaquin.

- Les 1er et 2 mai 2010, la première manche du Championnat d'Europe d'Enduro (EEC se déroula en terre Boussaquine.

Économie

Agriculture

- Élevage de vaches laitières et volailles[31].

- Éleveurs de bovins.

- Agriculteurs.

Tourisme

- Hôtel[32].

- Restaurants

- Chambres d'hôtes.

- Gîtes de France

Commerces

- Commerces et services[33].

- La société Dagard, productrice de panneaux sandwiches pour l'isolation thermique et premier employeur privé de la Creuse, a son siège à Boussac[34].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Nef de l'église Sainte-Anne.

Nef de l'église Sainte-Anne. Salon du château.

Salon du château. Salle à manger du château.

Salle à manger du château. Chambre Sand.

Chambre Sand. Tapisserie enlèvement Hélène.

Tapisserie enlèvement Hélène.

_-_Maison%252C_24_place_Gambetta_-2.JPG.webp)

- Maison à tourelles[37] et sa Pietà[38].

- Château de Boussac[39].

- Ancienne tour de l'enceinte médiévale.

- Immeuble (bureaux et logements des fonctionnaires de la perception et du service vicinal).

- Maison du XVe siècle avec puits.

- Pont roman sur la petite Creuse[40].

- Monument aux morts[41] : Conflits commémorés : Guerres 1914-1918 - 1939-1945.

- La vallée de la Petite-Creuse, au pied du château.

Personnalités liées à la commune

- Jean Debourges, (° le à Boussac - † en 1834), homme politique français.

- François-Godefroy Desaincthorent, (° le à Boussac - † en 1823), homme politique et préfet, père du suivant.

- Jean Desaincthorent, (° le à Boussac - † le à Lavaufranche (Creuse)), avocat et homme politique français.

- Pierre Leroux (1797-1871), philosophe, ami de George Sand fut maire de Boussac en 1848, député de Paris (juin 1848 - ).

- Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) a célébré les Boussaquins dans "De Boussac un matin", poème du "Livre d'amour" (1843).

- Jules Leroux (1805-1883), frère du précédent, fut député de la Creuse (mai 1849 - ).

- George Sand (1804-1878), y situa en partie l'action de son roman champêtre Jeanne (1836).

- François Victor Judet, (° le à Lavaufranche - † le à Saint-Georges-Nigremont (Creuse)), avocat et homme politique français, fils de Jean Judet.

- Albert Rivière, (° le au Grand-Bourg (Creuse) - † le à Boussac), homme politique français, député SFIO et ministre.

- Roger Cerclier, (° le à Boussac - † le à Guéret), député de la Creuse de 1946 à 1950.

- Claude Ribbe (° le à Paris), écrivain, historien, philosophe et cinéaste, originaire de la Creuse (Lépaud) par sa mère, séjourne régulièrement à Boussac. Il y a notamment écrit Le Nègre vous emmerde (Buchet-Chastel 2008), Le Diable noir (Alphée Jean-Paul Bertrand 2008), Mémoires du chevalier de Saint-George (Alphée Jean-Paul Bertrand 2010), Eugene Bullard (Le Cherche-Midi, 2012).

Héraldique

|

Les armoiries de Boussac se blasonnent ainsi : |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Henri de Lavilatte, Esquisses de Boussac, Paris, Émile Paul, 1907

- Boussac, sur Geneawiki

- Henri Aucapitaine, Notes historiques sur la ville, le château de Boussac et la famille de Brosses (sic), Paris, Dumoulin, 1853

- Gilles Rossignol, Le Guide de la Creuse, Lyon/Besançon, La Manufacture 1996.

- Voir la bibliographie de l'article Jean de Brosse.

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Boussac, p. 192

- Charles-Laurent Salch, Atlas des villes et villages fortifiés en France, Début du Ve siècle à la fin du XVe siècle, Strasbourg, Editions Publitotal, , 495 p.Boussac p. 306 et Carte n°11 Creuse

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel de la ville de Boussac

- Boussac sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (base architecture et patrimoine), archives de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et service de l'inventaire général de la Région

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Notes

Références

- En Creuse, quel est le risque sismique ?

- Table climatique

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Boussac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Creuse », sur www.creuse.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Boussac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Eugène Hubert, Cartulaire des seigneurs de Châteauroux (919-1789), Châteauroux, Badel, 1931

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- D'après Eugène Hubert, ibid. ; Gaspard Thaumas de la Thaumassière, Histoire du Berry, Bourges, 1689 (Laffite reprints, 1976).

- « Louise-Françoise-Armande de Rilhac de Boussac et son mari François-Jean-Baptiste de Carbonnières », sur Geneanet, arbre de Michel Janssens.

- 2 vol., Guéret, 1814-1815

- Bernard Moreau, Marianne bâillonnée : les républicains de l’Indre et le coup d’État du 2 décembre 1851, Chaillac : Points d’Æncrage, 2002. 109 p., (ISBN 2-911853-05-9), p. 11.

- La légende est connue de George Sand qui la rapporte dans son roman Jeanne : voir George Sand, Jeanne, édition critique originale établie par Simone Vierne, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble — Association pour l'étude et la diffusion de George Sand, 1978, chapitre X, p. 132 et la note de Simone Vierne no 45 page 133 distinguant le légendaire de l'historique.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Établissements d'enseignements

- Lycées de la Creuse

- Professionnels et établissements de santé

- Église catholique de l'Est-Creuse

- Élevage de vaches laitières et volailles

- Hébergement et restauration

- Commerces et services

- Dagard, le premier employeur privé de la Creuse, racheté par son principal concurrent Purever), La Montagne, 20 avril 2018

- Notice no PM23000478, base Palissy, ministère français de la Culture autel, 2 gradins d'autel, tabernacle, retable et ses 2 statues d'anges portant des instruments de la Passion (autel secondaire sud)

- « Immeuble (bureaux et logements des fonctionnaires de la perception et du service vicinal) », notice no PA00100018, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Maison des tourelles, rue de la Cure », notice no PA00100019, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PM23000038, base Palissy, ministère français de la Culture groupe sculpté (petite nature) : Vierge de Pitié

- « Château », notice no PA00100017, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Pont ancien », notice no PA00100020, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Monument aux morts

- L'Armorial des villes et des villages de France

.jpg.webp)

_-_Ancienne_porte_de_la_ville_-2.JPG.webp)

_-_Site_avec_la_rivi%C3%A8re_Beroux%252C_le_moulin_et_le_pont.JPG.webp)

_-_Moulin_sur_la_rivi%C3%A8re_Beroux_-_Roue.JPG.webp)