Léon Chagnaud

Jean Léon Phélicien Chagnaud, né le au Bourg-d'Hem et mort le à Champsanglard (Creuse), est un ingénieur des Arts et Métiers, entrepreneur de travaux publics et un homme politique français.

| Président Société des ingénieurs civils de France | |

|---|---|

| janvier - | |

| Sénateur de la Troisième République |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 64 ans) Champsanglard |

| Nom dans la langue maternelle |

Jean Léon Phélicien Chagnaud, |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Parentèle |

Philippe Fougerolle (beau-frère) |

| Distinction |

|---|

Il réalise seul ou en association des ouvrages de travaux publics. Il sera en 1911 le président du Syndicat des entrepreneurs de travaux publics. En 1921 il sera président de la Société centrale des ingénieurs civils. Entre 1921 et 1929, il est sénateur de la Creuse[1], où il siège dans le groupe de l'Union républicaine.

Biographie

Hippolyte Chagnaud, le père de Léon Chagnaud, a quitté la Creuse à l'âge de 12 ans pour s'installer à Paris comme maçon. Puis il ouvrira des carrières de granite en Creuse afin de fournir la capitale en pavés. Il crée son entreprise de Travaux publics à Guéret en 1860 et intervient sur des chantiers importants[2].

Léon Chagnaud quitte sa famille à l'âge de 15 ans, pour rejoindre l'École des Arts et Métiers (Châlons-sur-Marne, 1881). Il devient ainsi Gadzarts. Une fois ses études terminées, il rejoint l'entreprise familiale. Mais en 1891, son père décède d'une crise cardiaque. Léon Chagnaud prend la tête de l'entreprise familiale à l'âge de 25 ans.

Léon Chagnaud est le beau-frère de Philippe Fougerolle, né en 1858, fils du créateur de Fougerolle, autre maçon creusois, qui a aussi fondé une grande entreprise de travaux publics[3]. La société Fougerolle est incluse aujourd'hui dans le groupe Eiffage qui est le troisième groupe de Bâtiment et travaux publics français.

Son fils Charles Chagnaud lui succédera à la tête de l'entreprise.

Réalisations

De 1889 à 1891, la société Chagnaud intervient sur les fortifications de Toul et réalise les voies ferrées entre Vitry et Blesme. Dans la région parisienne, l'entreprise Chagnaud intervient en collaboration avec l'entreprise de Philippe Fougerolle, autre maçon creusois.

Par la suite il réalise le Collecteur de Clichy des Égouts de Paris, édifié dans le cadre des travaux haussmaniens. Pour celui-ci Chagnaud utilise le bouclier métallique, technique mise au point en 1818 et qu'il améliore grandement. Il s'agit d'une structure en métal dans laquelle travaillent les compagnons, la structure se déplace grâce à des vérins. Léon Chagnaud optimise la résistance et l'étanchéité des structures tout en augmentant les vitesses de percement. Ces travaux confirment l'entreprise Chagnaud comme un des leaders des travaux souterrains.

En 1904, Léon Chagnaud répond à un concours pour réaliser un tunnel sous la Seine entre la place du Châtelet et la place Saint-Michel. Toutes les grandes entreprises se présentent au concours et c'est Léon Chagnaud qui remporte celui-ci en proposant une technique novatrice.

Le chantier sera engagé en 1905 ; ainsi, la Ligne 4 du métro de Paris devient la première à franchir la Seine en souterrain. La méthode retenue de traversée sous-fluviale est celle de caissons métalliques de vingt à quarante mètres de longueur assemblés sur les berges et enfoncés dans une tranchée creusée dans le lit du fleuve. Les extrémités des caissons sont obstruées, puis ils sont remorqués flottants à leur emplacement, avant qu'une injection de béton entre les parois métalliques les alourdissent et les immergent dans le lit du fleuve[4]. Au niveau inférieur de ces caissons, une chambre de travail emplie d'air sous pression permet le travail des ouvriers. Le caisson s'enfonce au fur et à mesure du dégagement du sol jusqu'à sa position définitive. Le grand bras nécessite l'emploi de trois caissons, le petit bras, deux caissons.

Le passage souterrain de la Seine est aussi marqué par l'utilisation de la congélation du sol trop humide entre la station Saint-Michel et la Seine, sous la voie du chemin de fer de la Compagnie du Paris-Orléans (aujourd'hui RER C) en 1908 et 1909. L'installation de deux usines frigorifiques permit à partir du l'injection de saumure de chlorure de calcium refroidie à −25 °C dans soixante forages verticaux pour stabiliser le terrain[5]. Cette technique était déjà utilisée dans le percement des mines.

Le chantier de la traversée de la Seine par la méthode des caissons

Le chantier de la traversée de la Seine par la méthode des caissons Fonçage du caisson central dans le grand bras de la Seine

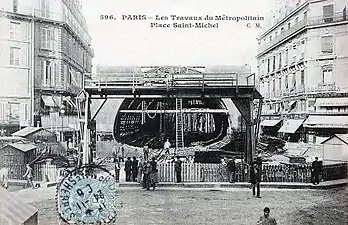

Fonçage du caisson central dans le grand bras de la Seine Fonçage de la station Saint-Michel

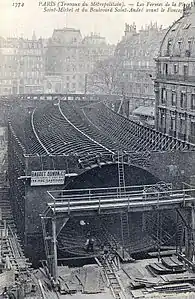

Fonçage de la station Saint-Michel Les fermes de la place Saint-Michel et du boulevard Saint-André avant le fonçage

Les fermes de la place Saint-Michel et du boulevard Saint-André avant le fonçage

En 1906 l'entreprise Léon Chagnaud intervient dans la réalisation du tunnel du Lötschberg d'une longueur de 14 605 mètres.

À partir de 1911, Léon Chagnaud réalise le percement du canal du Rove. Les travaux se sont réalisés par étapes et le percement du tunnel, sous Le Rove, de Marignane à l’Estaque s’est terminé en 1926. La première traversée aura lieu le . Inauguré le par le Président de la République Gaston Doumergue, cet ouvrage a nécessité 15 ans de travaux très lourds et l’immigration de milliers d’Italiens et Espagnols. Un grand nombre d'ouvriers y trouvèrent la mort. Cet ouvrage mesure plus de 7,266 kilomètres de long, 22 mètres de large et 15 mètres de haut. Par manque de main d'œuvre durant la grande guerre de 14-18, Chagnaud a recours à une utilisation importante de moyens matériels. Aujourd'hui le canal est inutilisable, car sa voûte s’est écroulée en partie le [6].

Après la guerre, Léon Chagnaud se tourne vers l'aménagement hydroélectrique avec la construction du barrage hydroélectrique d'Éguzon sur la Creuse dans l'Indre. Celui-ci est terminé en 1926, il alimente en électricité la région, mais aussi Paris. Avec 225 m de long et 61 m et 11 centimètres de haut, l'ouvrage sera le plus important barrage en France jusqu'en 1934[7].

Sa succession

Son fils Charles Chagnaud prend la tête de la société Chagnaud en 1930, il en diversifie les activités. Il crée L'Algérienne Chagnaud et réalise de gros travaux en France en particulier à Marseille, ville où la société actuelle est toujours implantée. Son gendre Philippe Clément lui succède en 1956. Puis c'est Jean Pierre Génin qui dirige la société.

Chagnaud Construction compte aujourd'hui 420 collaborateurs[8].

Bibliographie

- Arnaud Berthonnet, « Léon Chagnaud : un entrepreneur innovateur dans le secteur des travaux publics », Histoire, économie et société, vol. 18, nos 18-3, , p. 613-642 (lire en ligne)

- Jean El Gammal (dir.), Pascal Plas (dir.) et Guy Avizou (dir.), Dictionnaire des parlementaires du Limousin sous la IIIe République, vol. 1 : « Creuse », Presses universitaires de Limoges, , 188 p., p. 45-48

Notes et références

- Biographie

- Ces Creusois qui ont fait l'histoire de Robert Guinot Édition Lucien Souny 2006 Page 151

- Biographie de Léon Chagnaud

- Insecula

- Gallica, « Conseil municipal de Paris, N°13, page 15 », sur gallica.bnf.fr (consulté le ).

- « Les travaux préalables au dégagement du tunnel du Rove ont commencé », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Arnaud Berthonnet, « CHAGNAUD Construction : Histoire et renaissance d'un grand bâtisseur » [PDF], sur insiglo-histoiredentreprise.com (consulté le ).

- Chagnaud Construction

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative à la vie publique :

- Dossier de Légion d'honneur de Léon Chagnaud dans la base Léonore

- Grandes figures gadzarts