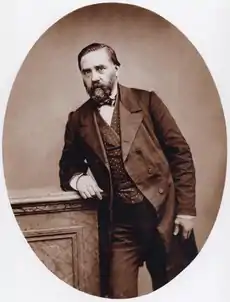

Martin Nadaud

Martin Nadaud, né le et mort le au village de La Martinèche, commune de Soubrebost (Creuse), est un maçon de la Creuse, un franc-maçon et un homme politique français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) Creuse |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Archives conservées par |

Archives départementales de la Creuse (FRAD023_11J)[1] Archives nationales (F/1bI/168/1, F/15/4008)[2] |

Biographie

Famille

Martin Nadaud était le fils de Léonard Nadaud et de Marie Julien, tous deux modestes cultivateurs analphabètes. Pour subvenir aux besoins de sa famille Léonard Nadaud était également maçon à Paris pendant de longues périodes qui l'éloignaient de sa famille. Bien que pauvre, Léonard Nadaud voulut que son fils acquière de l'instruction et malgré l'opposition de sa femme et du reste de la famille, Martin apprit les rudiments du savoir en fréquentant épisodiquement plusieurs maîtres des environs de son village. Cependant, les difficultés financières de la famille allaient sceller le destin de Martin Nadaud[3].

Il se marie le avec Jeanne Aupetit. Sa fille unique, Désirée, naît en [4] (le , alors qu'elle est une jeune fleuriste de moins de vingt ans, elle se marie à la mairie du 4e arrondissement de Paris avec Victor Bouquet[5], avec lequel elle a trois enfants : Marie, Hélène et Louis, né en 1871, et devenu plus tard sous-préfet à Quimper et à Fougères).

Maçon à Paris

Le , à l'âge de 14 ans, Martin part à Paris avec son père, comme maçon de la Creuse. Il découvre alors les conditions de travail de ses semblables : journées de 12 à 13 heures, travaux dangereux sur les échafaudages, malnutrition, logements insalubres, etc. Il réchappe lui-même à plusieurs accidents ( notamment, lors d'une chute sur un chantier, il se brise les deux bras). À 19 ans, il est chef d'atelier. Il intègre la Société des droits de l'homme.

Soucieux de parfaire son instruction, il fréquente les cours du soir et, à partir de 1838, en assure un pour ses jeunes compagnons. Il fréquente les réunions socialistes, découvre avec intérêt les doctrines de Cabet et adopte les idées communistes.

Il fréquente le socialiste Pierre Leroux et, en 1840, se retrouverait parmi les meneurs de la manifestation ouvrière de la plaine de Bondy, dont l'importance est d'ailleurs débattue[6].

Député de la IIe République

Après la Révolution française de 1848, il préside le club des habitants de la Creuse à Paris et commence à se faire connaître. Sa popularité dans les milieux de l'émigration comme son aisance à parler en public en font, aux débuts de la Seconde République, un délégué à la commission du Luxembourg, un conseiller prud'homme et un candidat à la Constituante de 1848.

D'abord battu une première fois, le , il est élu le député de la Creuse, le 4e sur 6, à l'Assemblée législative par 15 240 voix sur 39 471 votants et 73 014 inscrits. À l'époque, il travaille sur le chantier de la mairie du 12e arrondissement. Siégeant à la Montagne, sur les bancs des républicains socialistes, il intervient fréquemment à la tribune, votant contre l'expédition de Rome, la loi Falloux-Parein sur l'enseignement et la loi restreignant le suffrage universel, et s'oppose à la politique de Louis Napoléon Bonaparte. Il présente également une proposition de loi relative aux expropriations nécessitées par les grands travaux publics de l'époque. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, il est arrêté dans la nuit, et emprisonné à Mazas[7]. Sa femme meurt le 21 décembre de cette même année.

Proscrit sous le Second Empire

Le , il est banni par décret et s'exile à Bruxelles en Belgique où il a pour voisin et ami Agricol Perdiguier, avant de partir pour Anvers puis Londres, où il reprend son métier de maçon. Le , il réunit sur son nom 707 voix contre 22 266 à Sallandrouze de Lamornaix, le candidat officiel, lors des élections au Corps législatif dans la 2e circonscription de la Creuse. Sa santé se dégradant, et ayant appris l'anglais, il devient instituteur à Londres et à Brighton en 1855, puis professeur de français à l'École militaire de Wimbledon. Il fréquente d'autres exilés comme Victor Schœlcher, Louis Blanc, Étienne Cabet, Alfred Talandier, Pierre Leroux... C'est en Angleterre, où il vécut 18 ans, que Martin Nadaud fut initié franc-maçon, le , à la loge des Philadelphes (loge libérale et laïque et donc non reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre) essentiellement composée de proscrits français, que fréquentaient la plupart de ses amis cités en amont[8]. À son retour, il adhère à la loge « Les amis bienfaisants » à Paris[9].

Préfet du Gouvernement de la Défense nationale

Quand éclate la guerre entre la France et la Prusse, il regagne son pays et collabore au Réveil de Delescluze. Le , Léon Gambetta le nomme préfet de la Creuse.

Conseiller municipal de Paris

Candidat républicain radical à l'Assemblée nationale le , il échoue cependant à y conquérir un siège de député, obtenant 50 111 voix sur 104 364 votants. Il échoue de même dansle département de la Seine lors des élections complémentaires du 5 juillet. En revanche, le 25 juillet, il est élu conseiller municipal de Paris dans le 20e arrondissement (quartier du Père-Lachaise) . À ce poste, il se mobilise sur la question ouvrière et pour la relance de l'activité du bâtiment, mais aussi la reconstruction de l'hôtel de ville, l'amélioration de l'hygiène et la construction d'un métro.

Député de la Creuse

Il entre à la Chambre des députés le comme député républicain de l'arrondissement de Bourganeuf, ayant obtenu 4 083 voix sur 8 002 votants et 10 717 inscrits. En 1876, il vota pour l'amnistie plénière des communards. Le , aux côtés d'autres parlementaires (Boysset, Barodet, Margie, Lockroy, Madier de Montjau, Louis Blanc, Georges Périn, Floquet, Turigny, Ordinaire et Duportal) il demande la suppression du budget des cultes. Siégeant à l'extrême-gauche, il fut au moment de la crise du 16 mai 1877, signataire du Manifeste des 363 adressé par les députés de la majorité républicaine au président de la République Patrice de Mac Mahon.

Réélu député le par 4 311 voix sur 7 081 votants et 10 766 inscrits, il reprend sa place sur les bancs de la majorité républicaine. Tout en défendant les idées socialistes, il se rapproche de l'Union républicaine de Gambetta. Réélu à Bourganeuf le par 5 177 voix sur 5 664 votants et 11 154 inscrits, il se rapproche encore de la politique des gouvernements opportunistes et se fait élire par la Chambre au poste de questeur, qu'il occupe jusqu'à la fin de la législature.

Sous la Troisième République, le gouvernement Ferry promulgua la loi du , dite de « réparation nationale », qui allouait une pension ou rente viagère aux citoyens français victimes du coup d'État du 2 décembre 1851 et de la loi de sûreté générale. La Commission générale chargée d'examiner les dossiers, présidée par le ministre de l'Intérieur, était composée de représentants du ministère, de conseillers d'État, et comprenait huit parlementaires, tous d'anciennes victimes : quatre sénateurs (Victor Hugo, Jean-Baptiste Massé, Elzéar Pin, Victor Schœlcher) et quatre députés (Louis Greppo, Noël Madier de Montjau, Martin Nadaud et Alexandre Dethou)[10].

Candidat de la liste républicaine le , il est réélu député de la Creuse, le 1er sur 4, par 33 020 voix sur 52 403 votants et 77 888 inscrits. Réélu aux fonctions de questeur, il soutient la politique des différents ministères à la Chambre.

Comme député, il défend l'instauration de retraites ouvrières en 1879, de protections contre les accidents de travail, sur lesquels il intervient à plusieurs reprises (1881, 1883 et 1888) pour faire reconnaître la responsabilité de l'employeur (loi de 1898). Il demande aussi l'amnistie des Communards et se bat pour le développement d'un enseignement laïc dans chaque département, soutenant la loi du (loi Ferry) sur l'instruction publique. Comme élu local, sa grande fierté est d'avoir obtenu la réalisation de la ligne de chemin de fer de Bourganeuf à Vieilleville inaugurée en 1883. Il écrit dans ses mémoires regretter de n'avoir pu voir se concrétiser un autre projet ferroviaire auquel il avait consacré beaucoup d'énergie, la ligne Bourganeuf-Felletin.

Député de la Creuse, il rencontre plusieurs fois George Sand, avec qui il partage l'amitié de Pierre Leroux, installé à Boussac dans le nord du département. Elle lui consacrera un texte relatant l'une de ces rencontres dans son Journal d'un voyageur pendant la guerre, publié en 1871.

Il aide également à l'essor de la franc-maçonnerie en Creuse, en encourageant l'ouverture de plusieurs loges.

On lui prête en 1850, une formule qui a une grande postérité et devient l'adage : « Quand le bâtiment va, tout va ! »[11] qui signifie que la bonne santé du secteur du bâtiment d'un pays est un gage de la bonne santé de l'économie tout entière de ce pays[12] - [13].

Échecs électoraux

Aux élections législatives de 1889, en pleine vague boulangiste, Martin Nadaud obtenant 3 908 voix est battu au second tour par un candidat conservateur Émile Coutisson qui obtint 4 120 voix. Il se présente encore aux élections sénatoriales de 1894, mais subit un net échec.

Il consacre ses dernières années à l'écriture. Il meurt dans son village natal en 1898. Il est enterré à Soubrebost, en présence d'une grande foule et de la plupart des personnalités locales, le député socialiste Antonin Desfarges, le sénateur-maire radical de Guéret Ferdinand Villard, le préfet radical-socialiste Edgar Monteil et le président de la Libre pensée de Pontarion Laurent.

Mandats de député

- Creuse : -

- Creuse : -

- Creuse : -

- Creuse : -

- Creuse : -

Hommages

- Bourganeuf : un buste de Martin Nadaud a été érigé devant l'hôtel de ville.

- Soubrebost, hameau de La Martinèche : la communauté de communes Bourganeuf et Royère-de-Vassivière a restauré à la fin des années 2000 les lieux où sont situées sa maison natale et sa maison mortuaire. Il y a été créé la « maison Martin-Nadaud », un lieu de mémoire, de visites et d’animation autour de Martin Nadaud[14].

- Paris :

- la place Martin-Nadaud se trouve dans le 20e arrondissement.

- Une station de métro située sur la place Martin-Nadaud fut supprimée en 1969 avec le prolongement la ligne 3 vers Bagnolet. La station Gambetta étant remodelée, l'entrée de l'ancienne station Martin Nadaud devint l’une des entrées de cette nouvelle station Gambetta[15].

- Un lycée professionnel parisien, situé dans le 20e arrondissement, porte également son nom.

- Plusieurs rues portent le nom de Martin Nadaud dans le Limousin, notamment à Limoges, Guéret, Aubusson, Bourganeuf, La Souterraine, etc.

- L'un des deux collèges de Guéret porte également son nom.

- Le lycée professionnel de Bellac, spécialisé dans les métiers du bâtiment et de l'énergétique, porte son nom, ainsi que le lycée de Saint-Pierre-des-Corps en Touraine.

- Le programme philatélique 2015, fixé par l'arrêté du publié au Journal officiel du , projetait l'édition d'un timbre à l'effigie de Martin Nadaud en 2015[16]. Sur ce timbre, conçu par S. Humbert-Basset, on peut voir : au centre, le portrait de Martin Nadaud ; à droite, au second plan, un maçon quittant la Creuse, baluchon sur l'épaule ; à gauche, au second plan, deux maçons en train d'édifier un mur[17]. Le timbre commémoratif a été émis le [18].

- Dans son livre Tu n'habiteras jamais Paris[19], Omar Benlaala évoque les souvenirs de son père, Bouzid, maçon venu de Kabylie à Paris en 1963, et trace le parallèle avec la vie de Martin Nadaud, venu de sa Creuse natale pour s'installer dans l'Est parisien en 1830. Avec son propre parcours, l’auteur dessine l’histoire de France telle que l’ont construite les humbles.

Œuvres

- Histoire des classes ouvrières en Angleterre, 1872

- Sociétés ouvrières, 1873

- Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon, A. Doubeix, Bourganeuf, 1895 (rééditions : Egloff, 1948 ; Hachette, 1976 ; Maspéro, 1982). Sur la vie des migrants des années 1830/1848.

Pour approfondir

Bibliographie

- Daniel Dayen

- Martin Nadaud, maçon et député, 1815-1898, Saint-Paul, Lucien Souny, 1998, 353 pages

- « 1889 : L'Échec de Martin Nadaud », Mémoires de la Société des Sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse, tome 44, 1991, p. 311-324

- « Le centenaire des Mémoires de Léonard », MSSNAC, tome 45, 1995, p. 555-560

- « George Sand et Martin Nadaud », MSSNAHC, tome 51, 2005, p. 283-291.

- Gérard Denecker, « Martin Nadaud « Maçon de la Creuse », Député et Préfet », Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle, 2004, vol. 107, p. 25-51

- Alain Grousset et Jean-Pierre Farin, Le voyage oublié des maçons de la Creuse, Éditions Le Patio, collection Patrimoine, 1998, 32 pages

- Gillian Tindall, Le voyage de Martin Nadaud, Anatolia, Éditions du Rocher, 2001

- Pierre Urien, Quand Martin Nadaud maniait la truelle : la vie quotidienne des maçons limousins, 1830-1849, Felletin, Association les Maçons de la Creuse, 1998, 143 pages, préface de Pierre Riboulet

- Daniel Ligou, Dictionnaire de la franc-maçonnerie, Paris, Presses universitaires de France, , 5e éd. (1re éd. 1986), 1 376 p. (ISBN 2-13-055094-0)

Filmographie

- Pierre Saunier, Martin Nadaud, Télé Millevaches, 50 min

Articles connexes

- Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon, mémoires de Martin Nadaud publié en 1895.

- Martin Nadaud (métro de Paris)

- Liste des préfets de la Creuse

- Liste des députés de la Creuse

- Jeantou, le maçon creusois de Georges Nigremont.

- Elzéar Pin

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Maison Martin Nadaud - La Martinèche

- Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon lire en ligne sur Gallica

- Les Sociétés ouvrières lire en ligne sur Gallica

- Texte de Martin Nadaud sur l'instruction

- Émission d'un timbre pour le deuxième centenaire de sa naissance

- Vidéo cultureGnum sur les cours d'adultes pour les ouvriers à Paris au 19e s.

Sources partielles

- Adolphe Robert, Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, aris, Edgar Bourloton, 1889-1891, tome 4 (de Murat à Napoléon Bonaparte), p. 461-470

- Sébastien Guimard, Les Cinquantenaires de la Seconde République (1898-1902), première partie : « La Seconde République : mémoire et héritage », I, 2 : « Les Références aux hommes de la Seconde République », mémoire de maîtrise sous la direction de madame Rosemonde Sanson, université Panthéon-Sorbonne,

Notes et références

Références

- « https://archives.creuse.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?a=4&ref=FR-FRAD023_0472_SERIE_11J » (consulté le )

- « http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_001514/d_1438 »

- Martin Nadaud, Léonard, maçon de la Creuse, Paris, François Maspéro, 1982 (ISBN 2 - 7 071 - 0852 - 9)

- Gillian Tindall, The Journey of Martin Nadaud: A Life and Turbulent Times, Chatto & Windus, 1999, 310 pages, p. 135 (ISBN 0701168676).

- Daniel Dayen, Martin Nadaud: ouvrier, maçon et député, 1815-1898, L. Souny, 1998, 353 pages, p. 134.

- « Le curieux témoignage de Martin Nadaud », univ-paris1.fr (consulté le )

- Victor Hugo, Histoire d'un crime, t. 1, 1877-1878 (lire sur Wikisource), chap. 4 (« Autres actes nocturnes »), p. 292

- Daniel Dayen, Martin Nadaud: ouvrier, maçon et député, 1815-1898, L. Souny, 1998

- Daniel Ligou 2017, p. 857.

- Denise Devos, « La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 : source de l'histoire de la répression de l'insurrection de décembre 1851 », Revue d'histoire du XIXe siècle, 1 | 1985, mis en ligne le 28 octobre 2002.

- Il dit en réalité « vous le savez, à Paris, lorsque le bâtiment va, tout profite de son activité » mais la formule a été popularisée par la presse sous sa forme raccourcie.

- article sur le site Le-tout-lyon.fr.

- article sur le site Latribune.fr.

- La maison de Martin Nadaud à La Martinèche

- http://partage.clg-bourganeuf.ac-limoges.fr:8082/RRS/le%20collge%20a%20100%20ans/Martin%20Nadaud.docx

- La rédaction, « Après des années d’effort le plus célèbre député creusois à l’honneur », La Montagne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Timbre : 2015 MARTIN NADAUD 1815 – 1898 / WikiTimbres », sur wikitimbres.fr (consulté le ).

- « Timbre - Martin Nadaud », sur laposte.fr (consulté le ).

- Tu n'habiteras jamais Paris, « Mon père, Martin Nadaud et moi », paru le 19/09/2018 chez Flammarion.