Manifeste des 363

Le manifeste des 363 est une déclaration adressée le par les députés républicains au président de la République Patrice de Mac Mahon, qui lui exprime leur opposition à la politique qu'il mène et à l'instauration du monarchiste duc de Broglie à la présidence du Conseil, alors même que la majorité de la Chambre est républicaine.

Contexte historique

Les élections législatives de 1876 donnent les républicains vainqueurs avec 363 députés face à l'opposition monarchiste.

Après avoir nommé deux cabinets républicains confiés à Jules Dufaure, le , Mac Mahon décide de renvoyer le troisième chef du gouvernement depuis les élections, Jules Simon, un « gambettiste ». Les républicains s'opposent catégoriquement à ce renvoi justifié par une conception dualiste du pouvoir. Le soir même, plus de 300 députés républicains se réunissent au Grand Hôtel de Paris afin de condamner la politique de Mac Mahon et appellent à voter une motion proclamant « la prépondérance du pouvoir parlementaire s'exerçant par la responsabilité ministérielle ». Le lendemain, Gambetta prononce un réquisitoire contre Mac Mahon ce qui l'agace au point que le , il réplique à cette tirade en nommant une seconde fois comme chef du gouvernement le duc de Broglie, un fervent monarchiste qui avait appliqué sans concessions la politique de l'ordre moral. Face à cet ultime affront, les républicains rédigent et signent ensemble ce que l'on appellera plus tard le « manifeste des 363 »[1] - [2].

Le manifeste des 363 et les signataires

Chers concitoyens,

Le décret qui vient d’atteindre vos mandataires est le premier acte du nouveau ministère de combat, qui prétend tenir en échec la volonté de la France ; le message du président de la République ne laisse plus de doute sur les intentions de ses conseillers : la Chambre est ajournée pour un mois, en attendant qu’on puisse obtenir du Sénat le décret qui doit la dissoudre.

Un cabinet qui n’avait jamais perdu la majorité dans aucun vote a été congédié sans discussion. Les nouveaux ministres ont compris que, s’ils laissaient la parole au Parlement, le même jour qui avait vu l’avènement du cabinet présidé par M. le duc de Broglie en verrait aussi la chute.

Dans l’impossibilité de porter à la tribune l’expression publique de notre réprobation, notre première pensée est de nous tourner vers vous et de vous dire, comme les républicains de l’Assemblée nationale au lendemain du , que les entreprises des hommes qui reprennent aujourd’hui le pouvoir seront encore une fois impuissantes.

La France veut la République ; elle l’a dit au , elle le dira encore toutes les fois qu’elle sera consultée, et c’est parce que le suffrage universel doit renouveler cette année les Conseils des départements et des communes que l’ont prétend arrêter l’expression de la volonté nationale et que l’ont interdit d’abord la parole à vos représentants.

Comme après le , la nation montrera par son sang-froid, sa patience, sa résolution, qu’une incorrigible minorité ne saurait lui arracher le gouvernement d’elle-même. Quelque douloureuse que soit cette épreuve inattendue, qui trouble les affaires, qui inquiète les intérêts, et qui pourrait compromettre le succès des magnifiques efforts de notre industrie pour le grand rendez-vous pacifique de l’Exposition universelle de 1878 ; quelles que soient les anxiétés nationales au milieu des complications de la politique européenne, la France n e se laissera ni tromper ni intimider. Elle résistera à toutes les provocations, à tous les défis.

Les fonctionnaires républicains attendront à leur poste d’être révoqués pour se séparer des populations dont ils ont la confiance.

Ceux de nos concitoyens qui ont été appelés dans les Conseils élus du pays redoubleront de zèle et d’activité, de dévouement et de patriotisme, pour maintenir les droits et les libertés de la nation.

Quant à nous, vos mandataires, dès maintenant nous rentrons en communication directe avec vous ; nous vous appelons à prononcer entre la politique de réaction et d’aventures qui remet brusquement en question tout ce qui a été si péniblement gagné depuis six ans, et la politique sage et ferme, pacifique et progressive que vous avez déjà consacrée.

Chers concitoyens,

Cette épreuve nouvelle ne sera pas de longue durée : dans cinq mois au plus, la France aura la parole ; nous avons la certitude qu’elle ne se démentira pas. La République sortira plus forte que jamais des urnes populaires, les partis du passés seront définitivement vaincus, et la France pourra regarder l’avenir avec confiance et sérénité.

Ont signé les membres des bureaux des Gauches :

Centre gauche ; Gauche républicaine ; Union républicaine ; Extrême gauche ; Signature des députés qui adoptent le manifeste à l’unanimité]

Liste des signataires

- Eugène Spuller

- Alfred Adrian

- Jean-Jacques Alicot

- Vincent Allègre

- Prosper Allemand

- François Allain-Targé

- Louis Andrieux

- Adolphe Anthoard

- Louis Armez

- Georges Arnoult

- Édouard Bamberger

- Louis Bandy de Nalèche

- Agénor Bardoux

- Jules Barni

- Désiré Barodet

- Marcel Barthe

- Hector Alexandre Bartoli

- Raymond Bastid

- Antoine Baury

- Émile Beaussire

- François Bel

- Antoine-Dieudonné Belle

- Albert Benoist

- Edmond Berlet

- Mesmin Florent Bernier

- Paul Bert

- Christophe Bertholon

- Pierre-Joseph Bertrand-Milcent

- Paul Bethmont

- Léon Bienvenu

- Eugène Billy

- Pierre Bizot de Fonteny

- Louis Blanc

- Pierre Blanc

- Eugène Blandin

- Napoléon-Jérôme Bonaparte

- Léon Bonnel

- Alfred Borriglione

- Alphonse Bottard

- Émile Bouchet

- Auguste Boulard

- Xavier Bouquet

- Xavier Bourrillon

- Victor Bousquet

- Jean-Baptiste Bouteille

- Jean-Baptiste Bouthier de Rochefort

- Charles Boysset

- Ambroise Bravet

- Émile Brelay

- Édouard Bresson

- Paul Breton

- René Brice

- Henri Brisson

- Étienne Brossard

- Vital Bruneau

- Étienne Buyat

- François Cantagrel

- Sadi Carnot

- Ernest Louis Carré-Kérisouet

- Émile Carrey

- Jean Casimir-Perier

- Eugène Casse

- Albert Castelnau

- Louis Cavalié

- Edmond Caze

- Pierre Chabrié

- Cyprien Chaix

- Joseph Chaley

- Arthur Chalamet

- Adolphe de Chanal

- Honoré Chancel

- Joseph Chantemille

- Théodore Charpentier

- Louis Chassaignac de Latrade

- Franck Chauveau

- Jean-Baptiste Chavassieu

- Charles Cherpin

- Antoine Chevandier

- Léon Chiris

- Horace de Choiseul-Praslin

- Albert Christophle

- Isidore Christophle

- Georges Clemenceau

- Adolphe Cochery

- Louis-Paul Codet

- Gustave Colin

- Ernest Constans

- Léonard Corentin-Guyho

- Victor André Cornil

- Joseph Cosson

- Thomas Costes

- Paul Cotte

- Jean Couturier

- Émile Crozet-Fourneyron

- Jean Danelle-Bernardin

- Antoine Daron

- Augustin Daumas

- Lucien Dautresme

- Jean-Baptiste Defoulenay

- Pierre Philippe Denfert-Rochereau

- Albert Descamps

- Émile Deschanel

- Charles Desmoutiers

- Louis Desseaux

- Léonce Destremx

- Alexandre Dethou

- Ernest Deusy

- Guillaume-Amédée Devade

- Louis Devaux

- Paul Devès

- Gaston de Douville-Maillefeu

- Amaury Dréo

- Pierre Dreux

- Étienne Drumel

- François Auguste Dubois

- Eugène Ducamp

- Jean-Baptiste Duchasseint

- André Duclaud

- Albert Ducroz

- Jean-François-Charles Dufay

- Jean-Paul Duffo

- Armand Duportal

- Bernard Dupouy

- Pascal Duprat

- Eugène Durand

- Pierre Durand

- Jean-Jacques Durrieu

- Jules Duvaux

- Ernest Duvergier de Hauranne

- Philippe Devoucoux

- Frédéric Escanyé

- Lazare Escarguel

- Jean-Joseph Even

- Armand Fallières

- Eugène Farcy

- Léopold Faye

- Barthélémy Ferrary

- Jules Ferry

- Charles Floquet

- Louis Florent-Lefebvre

- André Folliet

- Charles Félix Fouquet

- Armand Fourot

- Charles-Félix Frébault

- Henri Fréminet

- Paul Frogier de Ponlevoy

- Wladimir Gagneur

- Gustave Gailly

- Auguste Galpin

- Léon Gambetta

- Jean Garrigat

- Hippolyte Gassier

- Joseph de Gasté

- François Gastu

- Louis Gatineau

- Félix Gaudy

- Alphonse Gent

- Henri Germain

- Jules Gévelot

- François Gilliot

- Henri Giraud

- Jean Girault

- François Girot-Pouzol

- Auguste Gleizal

- Jules Godin

- François Marc Godissart

- Auguste Grandpierre

- Louis Greppo

- Albert Grévy

- Jules Grévy

- Alphonse Grollier

- François Gros-Gurin

- Jacques François Gudin

- Victor Guichard

- Ernest Guillemin

- Charles Guinot

- Émile Guyot

- Antoine-Léonce Guyot-Montpayroux

- Louis Hémon

- Alfred Hérault

- Jules-François Horteur

- Charles Houyvet

- Louis Hugot

- Jean-François Huon

- Rémy Jacques

- Gustave-Louis Jametel

- Eugène Jeanmaire

- Charles Jenty

- Pierre Joigneaux

- Albert Joly

- Léon Joubert

- Léon Journault

- Alexandre Labadié

- Henri Labitte

- Étienne Théodore Mondésir Lacascade

- Louis Jacques Lacaze

- Pierre-Henri de Lacretelle

- Gustave de Laffitte de Lajoannenque

- Charles-Ange Laisant

- Jean-Baptiste Lalanne

- Étienne Lamy

- David Lanel

- Amédée Jérôme Langlois

- Joseph Lasserre

- Louis Laumond

- Louis Laussedat

- Bernard Lavergne

- Théodore Lavignère

- Gustave Lebaudy

- Désiré Médéric Le Blond

- Auguste Le Cherbonnier

- Jules Lecesne

- Charles Lecomte

- Alfred Leconte

- Henry Lefèvre

- Victor Lefranc

- Louis-Désiré Legrand

- Pierre Legrand

- Adolphe Lelièvre

- Pierre Le Monnier

- Charles Lepère

- Jean-Louis Lepouzé

- Aimé Leroux

- Pierre Eugène Lesguillon

- Louis Levavasseur

- Henri Lévêque

- Henri Liouville

- Eugène Lisbonne

- Édouard Lockroy

- Jules Logerotte

- Émile Loubet

- Gustave Loustalot

- Henri de Lur-Saluces

- Noël Madier de Montjau

- Victor Magniez

- François Césaire de Mahy

- Julien Maigne

- Alexis Maillé

- Alexandre Maitret

- François Malézieux

- Augustin-Gédéon Mallet

- Émile de Marcère

- Théophile Marcou

- Camille Margaine

- Guillaume Margue

- Joseph Marion de Faverges

- Henri Marmottan

- Félix Martin-Feuillée

- Bernard Marty

- Antoine Mas

- Émile Massiet du Biest

- Paul Massot

- Gustave Masure

- Paul Maunoury

- Daniel Mayet

- Étienne Médal

- Jules Méline

- Émile-Justin Menier

- Charles Mention

- Jean Mercier

- Charles Merlin

- Frédéric Mestreau

- Louis Mie

- Édouard Millaud

- Eugène Mir

- Charles Mollien

- Marc Montagut

- Jean Moreau

- Martin Nadaud

- Alfred Naquet

- Joseph Nédellec

- Théophile Neveux

- Jean-Baptiste Ninard

- Alphonse Noirot

- Francisque Ordinaire

- Jean Oudoul

- Charles d'Osmoy

- Alexandre Papon

- Nicolas Parent

- Noël Parfait

- Eugène Parry

- Sosthène Patissier

- Marcellin Pellet

- Georges Périn

- Jean-Claude Perras

- Joseph Petitbien

- Jules Philippe

- Auguste Philippoteaux

- Arsène Picard

- Arthur Eugène Picard

- Alphonse Picart

- Lucien Pillet Desjardins

- Eugène Pinault

- Victor Plessier

- Théophile de Pompéry

- Louis Cyprien Poujade

- Antonin Proust

- Charles Rameau

- Benjamin Raspail

- François-Vincent Raspail

- François Ratier

- Paul de Rémusat

- Léon Renault

- Amédée Renault-Morlière

- Ferdinand Reymond

- Francisque Reymond

- Pétrus Richarme

- Louis Riondel

- Émile Riotteau

- Paul-Alexandre Robert de Massy

- Théophile Roger-Marvaise

- Eugène Rollet

- Bernard Roudier

- François Rougé

- Théophile Roussel

- Pierre Marcellin Rouveure

- Maurice Rouvier

- Louis Rouvre

- Honoré Roux

- Anselme Rubillard

- Jean-Baptiste Saint-Martin

- Louis Sallard

- Henri Salomon

- Ferdinand Sarrien

- Charles Savary

- Achille Scrépel

- Camille Sée

- Charles-André Seignobos

- Clément Silva

- Alexandre-Étienne Simiot

- Fidèle Simon

- Édouard de Sonnier

- Théophile Souchu-Servinière

- Joseph Nelson Soye

- Gustave Swiney

- Alfred Tallon

- Augustin Tardieu

- Pierre Tassin

- Antoine Tézenas

- Louis Theilard

- Adolphe Thiers

- Jules Thiessé

- Alfred Thomas

- Gaston Thomson

- Edmond de Tillancourt

- André Thourel

- Edmond Tiersot

- Pierre Tirard

- Jacques Tondu

- Charles-Adolphe Truelle

- Jean-Baptiste Trystram

- Edmond Turquet

- Léon Vacher

- François Varambon

- Émile Vernhes

- Claude-Marie Versigny

- Jules Viette

- Louis Vignancour

- Théodore Vignes

- Henri Villain

- Ernest Vissaguet

- Richard Waddington

- Daniel Wilson

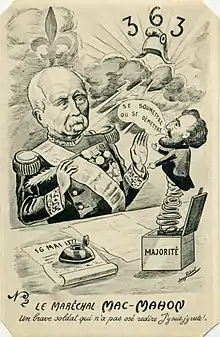

Surmonté d'un bonnet phrygien et du chiffre évoquant les 363 députés républicains, un nuage darde des éclairs sur le président tandis que le représentant de la majorité républicaine à la Chambre des députés prononce la péroraison de son discours lillois du : « Se soumettre ou se démettre ».

Caricature de Jean Robert, carte postale d'époque.

Le camp républicain, pour contrer le pouvoir présidentiel, choisit de rédiger un manifeste, le , contre le président Mac-Mahon, un peu comme les parlementaires libéraux avait écrit leur Adresse des 221 pour dénoncer les abus de pouvoirs de Charles X. Les républicains prônent un gouvernement responsable devant les chambres ce qui va à l'encontre de la politique de Mac-Mahon, ce dernier se définissant lui-même « au-dessus des partis » c'est-à-dire, que le président nomme ses ministres comme bon lui entend[4]. Le manifeste invite les électeurs à ne pas approuver cette « politique de réaction et d'aventure » que semble prendre le gouvernement de Broglie, il s'agit en fait, d'une véritable motion de défiance de la part des républicains envers le gouvernement en place. Le manifeste est rédigé de la main d'Eugène Spuller, proche de Léon Gambetta[5].

Les suites du manifeste

Mac-Mahon décide alors, avec l'accord du Sénat[6], de dissoudre la chambre des députés. Une intense campagne s'ouvre mais alors que les monarchistes, favorables au maréchal, font une mauvaise campagne, les républicains apparaissent indissolubles et unis à l'image de Thiers et de Gambetta qui déjeunent ensemble le . La mort de Thiers début septembre est une grande manifestation de joie républicaine[1]. Gambetta, pendant ce temps, joue pour la deuxième fois son rôle de commis voyageur de la république et parcourt la France pour convaincre les Français ; il s'illustrera par sa verve notamment dans un discours à Lille resté célèbre « Il faudra se soumettre ou se démettre ».

Les élections législatives ont lieu et elles déçoivent les espoirs monarchistes car les républicains ont, malgré leur perte de 39 sièges, toujours la majorité. Mac-Mahon, après quelques réticences, finit par appeler Jules Dufaure à former un gouvernement le .

Mac-Mahon, après la perte du Sénat par les monarchistes un an plus tard, sera finalement mis en minorité et contraint à la démission en pour faire place à un républicain, Jules Grévy. Les derniers espoirs de restauration monarchique sont anéantis et la république est établie pour de bon.

Ce manifeste consacre également le principe d'union des républicains des diverses tendances[7] quand un danger menace la République comme entité politique. La coalition contre Mac-Mahon concrétise une véritable union des gauches parlementaires, soudées par un fort anticléricalisme[4].

Notes et références

- Garrigues 2007

- Le Temps, 20 mai 1877. Initialement les signataires sont au nombre de 348.

- Manifeste des 363 (consulté le ).

- Julliard et Franconie 2012

- Bayon 2006

- Le Temps, 24 juin 1877. Le Sénat vote, le 22 juin 1877, la dissolution par 149 voix, contre 130.

- Les « 363 », vus par la Revue des Deux Mondes.

Voir aussi

Bibliographie

- Nathalie Bayon, Eugène Spuller (1835-1896) : itinéraire d'un républicain entre Gambetta et le ralliement, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », , 314 p. (ISBN 2-85939-857-0).

- Jean Garrigues, Histoire du Parlement : De 1789 à nos jours, Armand Colin, , 520 p. (ISBN 978-2-200-25685-2 et 2-200-25685-X).

- Jean-Marc Guslin (dir.), Le Seize-mai revisité, Lille, Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, coll. « Histoire et littérature du Septentrion (IRHiS) » (no 42), , 155 p. (ISBN 978-2-90563-758-1, lire en ligne).

- Jacques Julliard et Grégoire Franconie, La Gauche par les textes : 1762-2012, Flammarion, , 461 p. (ISBN 978-2-08-129180-5 et 2-08-129180-0).

- Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la Troisième République, 1870-1940, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no 73), , 445 p. (ISBN 2-02-006777-3, présentation en ligne).

Lien externe

- 20 mai 1877 Le Constitutionnel présente le « Manifeste des députés républicains ».