Prison Mazas

La maison d'arrêt cellulaire, appelée couramment prison Mazas, est une ancienne prison de Paris, construite par l'architecte Émile Gilbert entre 1845 et 1850[1] pour remplacer le dépôt des condamnés de la Force.

| Prison Mazas | |||||

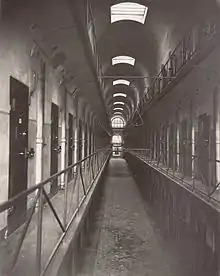

Maison d'arrêt cellulaire : promenoirs cellulaires. | |||||

| Localisation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Ville | |||||

| Arrondissement | 12e | ||||

| Coordonnées | 48° 50′ 47″ nord, 2° 22′ 25″ est | ||||

| Géolocalisation sur la carte : 12e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Architecture et patrimoine | |||||

| Architecte(s) | Émile Jacques Gilbert | ||||

| Construction | |||||

| Installations | |||||

| Type | Prison et bâtiment ou structure détruit (d) | ||||

| Fonctionnement | |||||

| Statut actuel | Détruit (d) | ||||

Historique

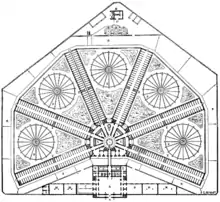

Située en face de la gare de Lyon, elle est utilisée de 1850 à 1898 essentiellement à l'internement des prisonniers de droit commun. La prison occupe l'emplacement du pentagone limité par les voies aujourd'hui dénommées boulevard Diderot, rue de Lyon, rue Traversière, avenue Daumesnil et rue Legraverend.

Cette « maison d'arrêt cellulaire » s'inspire des modèles du régime carcéral américain en vogue dans le milieu du siècle, le système cellulaire, dans l'esprit de la prison de la Petite Roquette construite en 1836.

L'entrée de cette prison était située initialement 23-25 boulevard Mazas, qui donne donc son nom à la prison (avant qu'il soit rebaptisé boulevard Diderot en 1879).

Mais ce boulevard (partant des abords du pont d’Austerlitz) portait le nom du colonel Jacques François Marc Mazas, mort à la bataille d’Austerlitz : sur réclamation de la famille, l’administration dut renoncer en 1858 à l’appellation primitive au profit de Maison d’arrêt cellulaire[2].

Inaugurée le , elle reçoit les 841 prisonniers de l'ancienne prison de la Force. Elle est ainsi surnommée prison de la nouvelle Force[3].

Sous la Commune de Paris, Maurice Garreau en est le directeur à la mi-avril 1871[4].

L'édifice est démoli en 1898 à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 afin d'épargner la vue d'une prison aux visiteurs arrivant par la gare de Paris-Lyon. Une rue Émile-Gilbert, ouverte sur l'emplacement de l'ancienne prison, perpétue le nom de son architecte.

Elle est connue notamment pour avoir été le lieu de détention provisoire d'Arthur Rimbaud, arrêté a la gare du Nord pour ne pas avoir payé son billet (lettre à Georges Izambard, : « Arrêté en descendant de wagon pour n’avoir pas un sou et devoir treize francs de chemin de fer, je fus conduit à la préfecture, et, aujourd’hui, j’attends mon jugement à Mazas ! »)[5].

Cette prison est évoquée dans une chanson d'Aristide Bruant : À Mazas[6].

Structure

Construite pour accueillir 1 200 détenus[7], la prison comportait six bâtiments de trois étages, rayonnant autour d'une tour centrale de 45 mètres de hauteur, au niveau de laquelle se situait une rotonde vitrée donnant vue sur tout l'intérieur de la prison[8]. Au-dessus se tenait une chapelle où se donnaient des messes dominicales pouvant être vues par l'ensemble des détenus. On y trouvait également un parloir et une bibliothèque. Six couloirs de 80 mètres convergeaient vers la rotonde. Chacun comportait deux cents cellules sur trois étages. Mazas était gardée par soixante-dix surveillants. Aucune tentative d'évasion n'y a abouti.

Fondée sur le principe de l'isolement des détenus, rompant ainsi radicalement avec les principes de détention commune de droit commun habituels, la prison n'accueillait que des condamnés à de courtes peines. L'isolement permettait aux délinquants d'éviter les promiscuités et un apprentissage du crime au contact d'autres détenus parfois plus expérimentés et violents.

Les cellules individuelles mesuraient 2,60 m de haut sur 1,85 m de large et 3,85 de long avec un plancher en briques. Le mobilier néanmoins sommaire était composé d'un hamac suspendu à des crampons à 50 cm du sol, une table, un tabouret en bois, d'un bidon à eau, de deux gamelles en fer battu, d'un siège d'aisance inodore à ventilateur, d'un bec de gaz et de quatre supports en bois placés aux angles. L'air chaud, en hiver, était distribué par ventilation, de même en été avec de l'air frais. La vie y était rythmée par le service des repas, de menus travaux et un lever à l'aube. Chaque porte pouvait s'ouvrir faiblement, tout en interdisant la sortie du condamné, afin de lui donner une vue sur l'intérieur de l'édifice.

La stricte géométrie du bâtiment et le régime carcéral spartiate et solitaire correspondent aux principes hygiénistes associés à un modèle d'architecture utopique.

Coupe de l’un des bâtiments de la prison Mazas.

Coupe de l’un des bâtiments de la prison Mazas. Cheminée ventilatrice de la prison Mazas.

Cheminée ventilatrice de la prison Mazas. Vase chauffeur de la prison Mazas.

Vase chauffeur de la prison Mazas.

Détenus notables

- Jean-Baptiste Troppmann ;

- Ivan Aguéli ;

- Jules Allix ;

- Zo d'Axa ;

- Émile Beaussire ;

- Charles-Louis Chassin ;

- Georges Clemenceau (73 jours en 1862) ;

- Monseigneur Georges Darboy, archevêque de Paris (avant son exécution par la Commune de Paris) ;

- Louis-Bernard Bonjean, premier président de la Cour de cassation (avant son exécution par la Commune de Paris) ;

- Félix Fénéon, d'avril à août 1894, pour anarchisme ;

- Maximilien Luce, en 1894, pour anarchisme ;

- Hervé, en 1856, pour détournement de mineur ;

- Arthur Rimbaud ;

- Jules Vallès, incarcéré du 16 juillet au 30 août 1853 ;

- Arthur Ranc ;

- Hippolyte de Villemessant.

- Bruno Braquehais

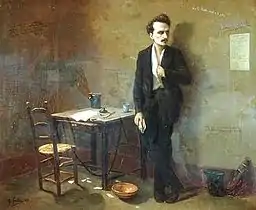

Henri Rochefort à la prison Mazas, par Armand Gautier (1871).

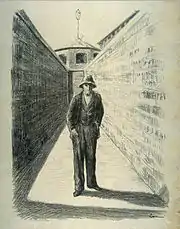

Henri Rochefort à la prison Mazas, par Armand Gautier (1871). Félix Fénéon à Mazas, 1894, par Maximilien Luce

Félix Fénéon à Mazas, 1894, par Maximilien Luce

Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, 220 députés protestataires furent également enfermés quelque temps, dont 62 à la prison Mazas[9] (principalement des hommes de gauche[10]) :

- Odilon Barrot ;

- Jean-Didier Baze ;

- Marie-Alphonse Bedeau ;

- François-Adolphe Chambolle ;

- Adolphe Crémieux ;

- Marc Dufraisse ;

- Prosper Duvergier de Hauranne

- Alfred de Falloux

- Louis Greppo ;

- Jules Grévy ;

- Louis Juchault de Lamoricière ;

- Charles Lagrange ;

- Émile Leroux ;

- Martin Nadaud ;

- Alfred Nettement ;

- Charles de Rémusat ;

- Édouard Roger du Nord ;

- François Tamisier ;

- Adolphe Thiers ;

- Émile Vézin.

Notes et références

- Pierre Pinon et Institut français d'architecture, L'hospice de Charenton : Temple de la raison, ou, folie de l'archéologie, Liège, Pierre Mardaga, , 255 p. (ISBN 2-87009-371-3, lire en ligne), p. 227.

- Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du dix-neuvième siècle, volume 10 (L–MEMN), 1873, entrée « Mazas (prison) », page 1389, colonne 2 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205362h/f1393.image.r=prison.langFR .

- Félix et Louis Lazare : Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments0

- Michel Cordillot, « GARREAU Maurice - Maitron », sur maitron.fr, (consulté le )

- https://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_de_Rimbaud_à_Georges_Izambard_-_5_septembre_1870

- Texte procuré par Wikisource : s:Dans la rue (Bruant)/À Mazas.

- Alphonse-Marie-Marcellin-Thomas Bérenger, De la répression pénale, de ses formes et de ses effets : Rapports faits à l'Académie des sciences morales et politiques, vol. 2, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence Cosse, (OCLC 234656949, lire en ligne), p. 276.

- Astruc 2008.

- David Stefanelly, « La constitution d'un groupe parlementaire légitimiste sous la Seconde République, un « processus inachevé », d'après la correspondance de Paul de Dieuleveult », Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 2, no 18, , p. 96-1412 (lire en ligne)

- Victor Hugo, Histoire d'un crime, t. 1, 1877-1878 (lire sur Wikisource), chap. 15 (« Mazas »), p. 356

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du dix-neuvième siècle, volume 10 (L–MEMN), 1873, entrée « Mazas (prison) », pages 1389 et 1390. Fac-similés de chacune des pages procurés en ligne par Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205362h/f1393.image.r=prison.langFR et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205362h/f1394.image.r=prison.langFR .

- Isabelle Astruc, « La Prison de Mazas », dans Bruno Fuligni (dir.), Dans les secrets de la police : Quatre siècles d'histoire, de crimes et de faits divers dans les archives de la Préfecture de police, Paris, l'Iconoclaste, coll. « Mémoires », , 330 p. (ISBN 978-2-913366-20-6).