Maximilien Luce

Maximilien Luce né à Paris le et mort dans le 6e arrondissement de Paris le [1] est un peintre, graveur et affichiste français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 82 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Maximilien Jules Luce |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité | |

| Enfant |

| Membre de | |

|---|---|

| Mouvement | |

| Maître | |

| Représenté par | |

| Élève | |

| Genre artistique | |

| Influencé par |

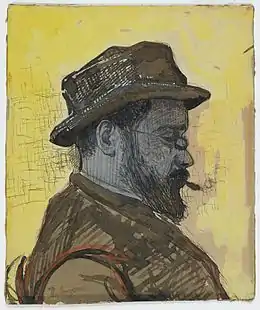

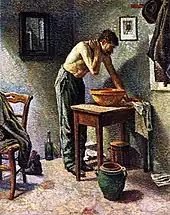

La Toilette La Fonderie Notre-Dame de Paris Une rue de Paris en mai 1871 |

Militant libertaire, il produit de nombreuses illustrations engagées politiquement.

Son premier tableau connu date de 1876. À partir de 1885, et durant une quinzaine d'années, il s'inscrit dans le mouvement néo-impressionniste : il use de la technique du divisionnisme (ou pointillisme), développée par Georges Seurat. Il revient par la suite à une facture plus classique, mais qui garde l'harmonie et la luminosité de sa première période.

Biographie

Jeunesse et formation

Maximilien Luce naît dans le 7e arrondissement de Paris le de Charles Désiré Luce, comptable, et de Louise Joséphine, née Dunas. En 1870, il obtient son certificat d'études. Durant la Commune, il suit les cours de dessin de l'École des arts décoratifs de Paris. En , il a 13 ans quand il assiste à la répression contre les communards[2]. Il va rester marqué toute sa vie par ces exactions[3]. En 1872, il entre en apprentissage dans l'atelier de gravure sur bois d'Henri Théophile Hildibrand, et il suit des cours du soir dans l'école de dessin et de modelage de la rue de Vaugirard. Il est admis aux cours de dessin que le peintre Diogène Maillart donne aux ouvriers des Gobelins[2]. En 1876, il devient ouvrier graveur dans l'atelier d'Eugène Froment, qui produit notamment des gravures sur bois pour L'Illustration. Luce fréquente l'Académie Suisse. Il exécute son premier tableau connu, Jardin à Montrouge, ou Le Jardin au Grand Montrouge[2]. Il étudie d'après modèle deux années durant dans le célèbre atelier de Carolus-Duran.

Les quatre années de service militaire

Le , il est incorporé au 48e régiment d'infanterie de ligne, à Guingamp, au titre du service militaire. Il y fait la connaissance du peintre Franck Antoine Bail, du futur président Alexandre Millerand et de Frédéric Givort, un cordonnier anarchiste. En 1881, sur intervention de Carolus-Duran, Luce est mis en subsistance[4] au détachement du 48e RIL, à Paris[2]. Il peut ainsi fréquenter à nouveau l'atelier de Carolus-Duran, et retourner travailler chez Eugène Froment. Par l'intermédiaire de Charles Baillet, ami d'enfance de Frédéric Givort, il intègre le groupe anarchiste du 14e arrondissement. En , il est libéré de ses obligations militaires[2]. L'invention de la zincographie ayant sensiblement réduit les débouchés de la gravure sur bois, Luce devient peintre à plein temps[5].

Rencontre avec le néo-impressionnisme

Les années 1884 à 1886 marquent un tournant important dans l'histoire de la peinture. En 1884, des artistes souhaitant exposer librement et s'affranchir de l'influence de tout jury créent le Salon des indépendants[6]. L'un d'eux, Georges Seurat, s'inspirant de travaux scientifiques, renonce à la trituration des couleurs sur la palette, qui fait perdre de la luminosité. Il procède par juxtaposition de points de couleurs complémentaires. Il compose ainsi une lumière que l'œil du spectateur va synthétiser[7]. Georges Seurat parle de cette division des tons comme de chromo-luminarisme ou de divisionnisme[8] (tandis que des critiques parlent de pointillisme[9]). Cette application scientifique du Traité des couleurs rompt avec la spontanéité « romantique » de l'impressionnisme[10]. Le premier grand tableau de Seurat appliquant sa théorie, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande-Jatte, fait sensation en , à la huitième et dernière exposition impressionniste. En septembre, le critique Félix Fénéon, donne au divisionnisme le nom de néo-impressionnisme[11]. De 1884 à 1886, Luce effectue plusieurs séjours à Lagny-sur-Marne, en compagnie d'Émile-Gustave Cavallo-Péduzzi et de Léo Gausson, qu'il a connus à l'atelier d'Eugène Froment. Les deux peintres le tiennent informé des recherches de Seurat, ils l'initient à sa technique[3]. C'est à Lagny-sur-Marne, en 1885, que Luce commence à produire dans une facture divisionniste[12].

Au printemps 1887, les œuvres des néo-impressionnistes sont réunies pour la première fois au Salon des indépendants[13]. Luce y expose sept toiles divisionnistes[14]. Il y fait la connaissance de Georges Seurat, du critique anarchiste Félix Fénéon et des peintres néo-impressionnistes et anarchistes Camille Pissaro et Paul Signac. Ce dernier lui achète La Toilette[15]. Les œuvres de Luce sont à cette époque de couleurs sombres, d'une « touche serrée[12] ». Ce sont bien souvent des paysages de banlieue[12].

Le militant libertaire

Luce est aussi un militant libertaire[16]. Le , son premier dessin politique paraît dans La Vie moderne[15]. Le , il monte à la tribune lors d'une réunion publique du Comité révolutionnaire des Quatre Chemins. Il incite des ouvriers en grève à la violence, « seul moyen pour eux d'avoir gain de cause[15] ». Le , Émile Pouget lance l'hebdomadaire anarchiste Le Père Peinard, auquel Luce collabore régulièrement[17].

En février-, il est invité à exposer au Salon des XX, à Bruxelles. Il y fait la connaissance du poète Émile Verhaeren et du peintre divisionniste Théo Van Rysselberghe[18]. En 1891, il entame une liaison avec Ophélie Bresdin. En 1892, il retourne au Salon des XX. Cette année-là, il vit très mal le départ d'Ophélie. Pour lui changer les idées, Camille Pissarro l'entraîne à Londres où ils louent un logement à Kew. Puis, Paul Signac l'accueille à Saint-Tropez[19]. À la fin de l'année, Luce participe à l'Exposition des peintres néo-impressionnistes. C'est, autour d'œuvres de Seurat, la première manifestation du groupe néo-impressionniste « en tant que mouvement uni[14] ».

En 1893, Luce rencontre Ambroisine Bouin, une jeune fille d'Audierne qui devient sa compagne. L'année suivante, le , le couple a un fils, Frédéric[20]. Le , le président de la République Sadi Carnot est assassiné par l'anarchiste italien Caserio. Suspecté de complicité, notamment en raison de sa collaboration au Père Peinard, Luce est arrêté le . Il est incarcéré à la prison Mazas. Mais il est trop tard pour l'inclure dans le Procès des Trente, qui a lieu du 6 au . Il est relâché le , faute d'éléments sérieux contre lui[21]. Il tire de cet épisode dix lithographies sur la vie carcérale. Elles sont réunies dans l'album Mazas, accompagnées d'un texte de Jules Vallès[14].

Le choc du pays Noir

Le petit Frédéric meurt en des suites d'une insolation[21]. Les amis tentent de soutenir les malheureux parents. Les Verhaeren invitent le couple à Bruxelles. Luce et Théo Van Rysselberghe se rendent ensemble à Charleroi. Luce visite une aciérie. Il éprouve un choc. Le fort caractère du pays Noir et de la vallée de la Sambre le laisse tout étourdi[22]. La couleur étant « à peu près absente », il ne juge pas utile de recourir ici à la division des tons, il préfère se fier à son instinct : à partir de cette année-là, il délaisse peu à peu le divisionnisme[23].

Un second fils, prénommé lui aussi Frédéric, qui sera lui aussi artiste peintre, naît le [22]. Luce retourne à Charleroi pour travailler. Il y séjourne trois mois. Il visite Couillet, Marchiennes, Marcinelle, Châtelet[22]. Il est fasciné par les mines, les terrils, les usines, les cheminées, les hauts fourneaux. Cet univers sidérurgique marque profondément son œuvre[24], lui inspirant des visions d'enfer, de brasiers, de flamboiements dans la nuit, « d'hommes peinant dans une atmosphère étouffante[12] » : L'Aciérie (1895), Hauts Fourneaux à Charleroi (1896)[25]… Au printemps 1897, Luce expose ses premières toiles de Charleroi[22]. En fin d'année, il retourne à Couillet. Il descend dans une mine, visite une aciérie[22].

En 1898 et 1899, durant l'affaire Dreyfus, il soutient Zola, puis le colonel Picquart. Il signe une pétition, il produit des dessins dreyfusards[26]. Il est l'un des douze illustrateurs de l’Hommage des artistes à Picquart (1899). En 1899, il effectue un dernier séjour dans la vallée de la Sambre. Du au , son exposition personnelle à la galerie Durand-Ruel connaît un grand succès public et critique[14].

XXe siècle

En 1900, il établit son atelier 102, rue Boileau[27]. Au début du XXe siècle, il renonce définitivement aux points de couleur qui ont valu aux divisionnistes le surnom de pointillistes[9] : sa touche s'étire et s'adoucit, il en vient à une facture plus traditionnelle, mais qui garde l'harmonie et la luminosité de sa première période[12]. En 1902, meurt Eugénie Marie Bouin, la sœur d'Ambroisine. Maximilien et Ambroisine recueillent son fils, Georges. En 1905, au moment de la venue à Paris du roi d'Espagne Alphonse XIII, Luce est emprisonné quelques jours à titre préventif[28]. De 1902 à 1912, il peint les grands chantiers qui remodèlent le visage de Paris. Il consacre une dizaine de toiles à la Semaine sanglante qui a marqué son enfance : Une rue de Paris en (1903-1905), Le , place Pigalle (1906), Vive la Commune (vers 1910), Les Derniers Défenseurs de la Commune, le (1915), L'Exécution de Varlin (1910-1917), La République et la Mort (sans date)[29]…

À partir de 1896, il fournit des illustrations au journal anarchiste Les Temps nouveaux[30]. Il dessine aussi pour La Bataille syndicaliste. Au début de la Première Guerre mondiale, il colle à la ligne éditoriale de ce journal, qui défend l'Union sacrée. Il y publie des dessins bellicistes, au grand émoi de Paul Signac. Il refuse de signer la pétition de soutien au pacifiste Romain Rolland[31], considéré par beaucoup comme un traître[32]. La correspondance de Luce montre qu'il croit toujours être un antimilitariste, voyant dans l'Allemagne une incarnation du militarisme[33]. Il refuse de signer, tout en l'approuvant, le Manifeste des Seize[34].

En 1915 et 1916, il cherche à montrer la portée sociale du conflit en peignant l'activité des gares parisiennes et l'arrière des combats. Loin de l'héroïsation de la propagande patriotique, il témoigne de « la réalité grise, pesante et dépourvue d'éclat[35] » de la guerre. En , son fils est mobilisé[34]. En 1917, grâce à son ami le peintre Alfred Veillet qui y demeure[36] - [37], il découvre Rolleboise, sur les bords de la Seine. Il y acquiert une maison en 1920 et se partage désormais entre ce lieu et Paris[31], où il quitte la même année la rue Boileau pour s'installer 16, rue de Seine[38].

Durant les années 1930, il fait partie du comité d’honneur de la Ligue internationale des combattants de la paix, la plus radicale des organisations pacifistes, qui a pour mot d’ordre : « Non à toutes les guerres ! » En 1934, après les émeutes de février, il signe Appel à la lutte, le tract antifascite d'André Breton[39]. En novembre, il succède à Paul Signac en tant que président de la Société des artistes indépendants[39].

Il épouse sa compagne Ambroisine Bouin le . Elle meurt à Rolleboise le . À la fin de l'année, Luce démissionne de la présidence des Artistes indépendants pour protester contre la politique de discrimination de Vichy à l’égard des artistes juifs[40]. Il meurt à Paris le [41]. Il est inhumé au côté de son épouse, au cimetière de Rolleboise[42].

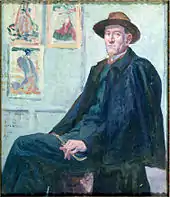

Personnalité

Vêtu simplement, fréquentant les restaurants populaires, fuyant les salons, Maximilien Luce est qualifié par ses amis d'homme libre, digne, ne faisant aucune concession à la mode, intransigeant avec lui-même et avec les autres. Tous évoquent un caractère entier, franc, rugueux, ne cherchant nullement à plaire, dépourvu de toute vanité, indifférent aux honneurs. Tous soulignent la bonté, le sens de l'amitié de Luce[19].

Technique et thèmes

Luce admire les peintres réalistes, notamment Courbet, Daumier, et surtout Corot. Il aime les impressionnistes. Il connaît bien la peinture ancienne, avec une nette préférence pour Poussin[43]. Il s'est lié d'une amitié profonde avec Camille Pissarro qu'il côtoie fréquemment et avec qui il entretient également des affinités intellectuelles et artistiques. Il est proche de Félix Fénéon, Paul Signac, Georges Seurat, Lucie Cousturier, Charles Angrand[44].

Néo-impressionnisme

Lorsqu'il aborde le néo-impressionnisme, il a déjà, en tant que graveur, une solide formation de dessinateur : il sait traiter le clair-obscur, il sait composer. Le divisionnisme va faire de lui un puissant coloriste qui se distingue par son originalité. Comme Pissaro, il manifeste une certaine indépendance vis-à-vis de la théorie. Il a un autre point commun avec Pissaro : à l'inverse de Seurat et de Signac, tous deux introduisent des personnes dans leurs paysages[45].

Son ami Félix Fénéon le présente en 1887 comme « un brutal et un loyal au talent fruste et musculeux »[46]. En 1888, il décrit le travail de Luce comme celui d'un néo-impressionniste, qui « se rattache au système de M. Seurat de peindre avec des tons francs, posés les uns à côté des autres, légitimés par leurs complémentaires et produisant d'intenses vibrations lumineuses […] L'art de M. Luce s'attache à peindre, avec une large sérénité de facture et des lignes simples, les prolétaires en leurs occupations de travail[46]. »

L'année suivante, Fénéon relève un changement dans les coloris du peintre : « Les terres, ces vieilles terres, se retrouvent sur la palette de M. Maximilien Luce, et on leur imputera l'aspect érugineux — malgré les violets — et lourd de ses tableaux. » Il ajoute : « M. Luce est, comme était Vallès, un artiste strictement classique : tout le montre tel dans ses paysages peints, et dans l'album de lithographies qu'il publiait récemment[46]. »

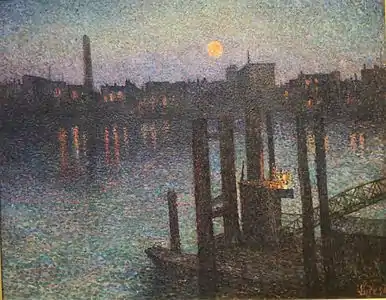

Luce a une prédilection pour les nocturnes, pour les atmosphères incertaines (brumes matinales, temps gris, nuées), il privilégie les dominantes bleues et violettes. Comme les autres néo-impressionnistes, il s'intéresse évidemment aux effets de l'éclairage public : Quai de l'École, Paris le soir (1889), Le Louvre et le pont du Carrousel. Effet de nuit (1890), Le Louvre et le Pont-Neuf la nuit (vers 1892). Et la série de toiles londoniennes lui permet de conjuguer les effets de l'éclairage urbain et de la brume sur le fleuve[47].

Fascination pour le pays Noir

_by_Maximilien_Luce%252C_1896%252C_oil_on_canvas_-_Chazen_Museum_of_Art_-_DSC02256.JPG.webp)

En 1895, Luce commence à délaisser la division des tons car il est fasciné par le pays Noir, sa tristesse, ses paysages désolés, la pluie, l'emprise de la révolution industrielle : usines, poussière des terrils, feu, vapeur, métal en fusion. L'activité y est incessante, de jour comme de nuit[23] : « Le jour, un ciel sale de suie, un sol noirâtre, dit le critique Louis Vauxcelles, mais, la nuit, quel éblouissement ! Les lueurs vertes du magnésium illuminant la nue, le feu de bengale de ces pyrotechnies métallurgiques, le crachement de flammes, de fumée et d'étincelles[48]… » Luce est saisi par la beauté de cet univers nouveau, par son étrangeté nocturne, par la poésie puissante qui s'en dégage. Son inspiration en est renouvelée[49].

La plupart des anarchistes néo-impressionnistes doutent de l'efficacité d'une peinture à caractère idéologique[30]. Paul Signac estime qu'ils ne peuvent contribuer à l'émancipation du peuple qu'en produisant un art en lutte « contre les conventions bourgeoises et officielles[50] ». Cet art, dit-il, doit rester « purement plastique[51] » : le sujet ne doit pas avoir plus d'importance que la couleur, le dessin ou la composition[50]. C'est donc sans misérabilisme, sans dénoncer l'injustice, sans contester l'autorité que Luce magnifie le dur labeur des hommes. Dans ses toiles consacrées au monde du travail, le drame est absent : Luce ne montre ni les terribles accidents ni les grèves ; c'est dans ses illustrations qu'il se réserve de dénoncer[52]. Félix Fénéon trouve remarquable qu'il ne cède pas au sentimentalisme, qu'il ne fasse pas une féerie du flamboiement des forges, ni un drame de l'horreur des hauts fourneaux et des terrils[53]. Louis Vauxcelles relève lui aussi que Luce ne met ni emphase ni « exagération dramatique[48] ». Il n'est guidé dans ses peintures, note Émile Verhaeren, que par le souci d'art[54]. Le même Verhaeren félicite Luce d'avoir traduit « le tumulte des pays de flamme et de charbon : les usines compactes, les hauts fourneaux aux briques calcinées, les cheminées géantes, les terrils géométriques. Vous montriez ainsi, non seulement votre application à revêtir de la parure des couleurs et des lignes des fragments de monde que la beauté semblait bannir de son domaine, mais vous prouviez surtout quel talent aéré, puissant, farouche était le vôtre[54]. »

Les chantiers de Paris

Luce est issu d'un milieu modeste : son père a été, à ses débuts, ouvrier charron[55]. Dès La Toilette, en 1887, Maximilien manifeste l'attention qu'il porte aux humbles. Et ses idées anarchistes le font s'intéresser au monde ouvrier. De même qu'il montre le courage des travailleurs des hauts fourneaux, il exalte l'effort de ceux qui construisent les grandes villes.

En 1896, sans avoir recours à la division des tons, il représente le Percement de la rue Réaumur[23]. Ce tableau annonce la série consacrée aux chantiers de Paris, à laquelle Luce travaille de 1902 à 1912. Il n'éprouve pas la nostalgie de l'ancien Paris. Il aime les lignes géométriques des tranchées, des immeubles et des échafaudages. Elles structurent la composition des tableaux, aidées en cela, avec la même rigueur, par le choix des couleurs : « le bleu et le jaune, réveillés de touches rouges ou vertes[56] ». Le peintre reproduit les gestes, les attitudes, les tenues des différentes corporations, les outils, les grues. Ici, pas de lutte des classes comme dans les dessins, mais une œuvre collective où chacun, de l'architecte au manœuvre, tient un rôle bien défini, offrant toute son énergie[56].

Peintre d'histoire

Les partisans de l'art moderne condamnent la peinture d'histoire, son exaltation de l'héroïsme, ses valeurs morales suspectes. Les anarchistes, de leur côté, inscrivent leurs revendications dans le présent. Leur seule référence historique est la Commune[30], une Commune dont le souvenir est escamoté par la bourgeoisie, un événement absent de la peinture bourgeoise[57]. Luce innove donc à tout point de vue en se faisant peintre d'histoire. Trente ans après les faits, il évoque la répression de la Semaine sanglante[57]. Si d'ordinaire il réserve le message politique à ses illustrations, s'il refuse de s'engager dans ses peintures consacrées au monde du travail, il prend ici parti pour les victimes. Sa dizaine de toiles consacrées à l'événement ne montre qu'exécutions et massacres[57].

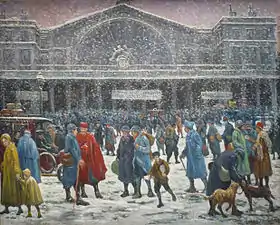

Dans ses peintures de la Première Guerre mondiale, il se refuse à toute héroïsation. Il préfère montrer la portée sociale du conflit. Il peint l'arrière des combats[58], et consacre une série de tableaux aux gares parisiennes durant la guerre[34] (permissionnaires et leurs familles, blessés, secouristes[59]…) Dans La Gare de l'Est (1917), la souffrance et le désarroi de quelques soldats entassés occupent un premier plan sombre, tandis qu'en arrière-plan sur la place, en pleine lumière, indifférente, l'armée présente son visage martial et guilleret. En octobre et , Luce réunit une cinquantaine d'œuvres sous le titre Les Gares de Paris pendant la guerre. L'exposition passe presque inaperçue[60].

Illustrateur libertaire

Très présent dans les grands musées, Luce n'a cependant pas la notoriété que mériterait son talent. Ses quatre années de service militaire et ses relations avec le mouvement anarchiste — plus voyantes que celles de ses amis peintres — y sont pour beaucoup[63]. C'est dans ses illustrations qu'il manifeste son engagement politique. Il travaille principalement pour Jean Grave et Émile Pouget[64]. Il s'insurge contre les inégalités sociales, il prêche l'esprit de révolte, l'antimilitarisme[65]. Il ne produit pas de dessins anticléricaux, sauf en 1909 et 1910, après l'exécution en Espagne du pédagogue libertaire Francisco Ferrer[66].

Verhaeren compare Luce au sculpteur Constantin Meunier :

« Comme Meunier, il aime l'ouvrier, violemment. Il le suit dans sa vie terrible et étouffée au fond de la terre ; il épouse ses colères et ses rages ; il comprend et appuie ses révoltes. Ses dessins réclament de la justice et de la pitié. Ils sont âpres et frustes […] Ce sont des cris farouches et obstinément lancés[67]. »

Avec Jean Grave (La Révolte, Les Temps nouveaux, La Voix du peuple)

En , Le Révolté, le journal anarchiste de Jean Grave, devient La Révolte[15]. Fidèle lecteur, Luce se lie d'amitié avec le journaliste[69]. Pourtant, lorsque Grave lui demande des illustrations, l'artiste se montre d'abord réticent. Il craint de donner dans le misérabilisme et le sentimentalisme[70]. En , La Révolte devient Les Temps nouveaux[71]. Luce collabore à ce journal de 1898 à 1921[72]. Le , Jean Grave lance La Voix du peuple, organe de la Confédération générale du travail (CGT). Luce y collabore également[73].

Il donne des dessins de couverture ou des illustrations pour des livres de Jean Grave et des livres édités par Les Temps nouveaux :

- en 1897, Éducation et autorité paternelles, du journaliste anarchiste André Girard[22] ;

- en 1901, Les Aventures de Nono, de Jean Grave[74] ;

- en 1902, textes réunis par Jean Grave dans Guerre-Militarisme[75] ;

- en 1903, La Mano-Negra et Patriotisme-Colonisation[28] ;

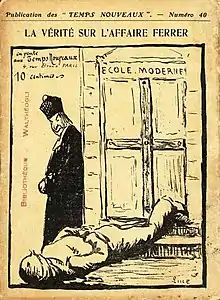

- en 1910, La Vérité sur l'affaire Ferrer, d'Auguste Bertrand ;

- en 1911, L'Enfer militaire d'André Girard ; et deux livres de Jean Grave, Une des formes nouvelles de l'esprit politicien et La Conquête des pouvoirs publics ;

- en 1912, deux livres de Paul Berthelot, L'Évangile de l'heure et Les Conditions du travail dans la société actuelle ;

- en 1913, Contre la folie des armements de Jean Grave[66].

Avec Émile Pouget (Le Père Peinard, La Sociale, La Bataille syndicaliste)

En 1889, Émile Pouget lance l'hebdomadaire anarchiste Le Père Peinard (qui va s'appeler La Sociale de à ). Luce dessine le bandeau de première page. Il est également l'auteur de la plupart des dessins qui paraissent à partir de [17]. En mars et en , La Sociale publie les croquis de Luce destinés à faire connaître les sculptures de Constantin Meunier[22]. En , Luce s'en prend dans Le Père Peinard aux dessinateurs antidreyfusards Jean-Louis Forain et Caran d'Ache[74].

En , Émile Pouget lance La Bataille syndicaliste[76], quotidien syndicaliste révolutionnaire et libertaire, « organe officieux de la CGT[77] ». En 1913 et 1914, Luce y publie des dessins antimilitaristes[78].

En 1914, l'insistante propagande belliciste d'une France revancharde aboutit à l'Union sacrée, parvenant à convaincre nombre de libertaires que l'Allemagne est l'agresseur et qu'elle a pour cible « la tradition démocratique et révolutionnaire de la France[79] ». Un débat divise la communauté libertaire. L'antimilitariste Luce suit la ligne éditoriale de La Bataille syndicaliste, favorable à l'Union sacrée. Sous le regard consterné de Paul Signac, il publie fin 1914, dans La Bataille syndicaliste, des dessins anti-Allemands[80].

Collaborations diverses

Il contribue par des illustrations à d'autres revues anarchistes et socialistes[81].

- En 1891, il collabore à L’En-dehors, journal créé par l'anarchiste Zo d'Axa.

- Le 1er mai 1893, La Plume consacre un numéro spécial à l'anarchie, et publie des dessins inédits de Luce.

- En , il illustre la couverture du Chambard socialiste[82].

- En 1898, dans le journal La Feuille de Zo d'Axa, il dessine Au Biribi des gosses[83].

- De 1902 à 1905, il collabore à l'Almanach de la révolution[75].

- Le , Le Libertaire annonce la mort de Louise Michel avec son portrait par Luce[84].

- En , le tout nouveau journal L'Anarchie publie l'illustration de Luce pour la partition du Père la Purge, chanson du communard Constant Marie, dit « le père Lapurge »[28].

- En 1906, Luce illustre une nouvelle chanson du père Lapurge. Elle est reproduite en février dans L'Anarchie[28].

- En 1907, il collabore au journal antimilitariste La Guerre sociale, que vient de créer Gustave Hervé[85].

- En , il dessine la couverture de la revue libertaire Les Hommes du jour[76].

Il réalise par ailleurs dessins de couverture ou illustrations pour des livres :

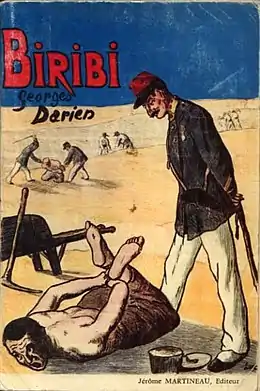

- en 1890, Biribi : discipline militaire de Georges Darien[18] ;

- en 1894, affiche pour le livre d'Augustin Hamon, Psychologie du militaire professionnel[82] ;

- en , il publie Mazas, un recueil de dix lithographies inspirées de sa première période d'emprisonnement, accompagnées d'un texte de Jules Vallès[21] ;

- en 1900, Feuilles de Zo d'Axa[74] ;

- en 1907, Les Esclaves modernes : les verriers, coll. « Grandjouan », pour la CGT[86] ;

- en 1926, réédition de Pourquoi nous sommes antimilitaristes d'Eugène « Deniau-Morat »[39].

Œuvre

Luce est le plus prolifique des néo-impressionnistes. On lui doit quelque 2 000 peintures à l'huile, autant de pastels, gouaches et aquarelles, et plus d'une centaine de gravures[87].

Peinture

- L’Écurie, 1880, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Tante Octavie, 1880, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Vue du quartier de l'observatoire, ou Vue de l'observatoire, date illisible (peut-être 1882), huile sur toile, 60 × 73 cm, Paris, musée d'Orsay, dépôt au musée départemental d'Art ancien et contemporain d'Épinal[88].

- Le Pont de Solférino, 1885, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Paysage avec saules, 1887, huile sur toile, 50 × 61,3 cm, Glasgow Museums and Art Galleries[89].

- La Toilette, 1887, huile sur toile, 92 × 73 cm, Genève, Association des amis du Petit Palais[88]. Gris, ocres et tonalités de terre dominent[90]. Des sept tableaux que Luce expose au Salon des indépendants de 1887, il est le plus remarqué[19]. Il est acheté par Paul Signac[15].

- Paysage de Paris, vue de Montmartre, 1887, huile sur toile, 46 × 65 cm, Otterlo, musée Kröller-Müller

- Paris vue de Montmartre, 1887, huile sur toile, Genève, Association des amis du Petit Palais

- Quai de l'École, Paris le soir, 1889, huile sur toile, 50,9 × 70 cm, coll. particulière[91].

- Bords de Seine à Herblay, coucher de soleil, vers 1889, huile sur toile, 50 × 65 cm, coll. particulière[88].

- Portrait de Georges Tardif, entre 1889 et 1894, 33 × 25 cm, huile sur carton, Collection privée

- La Seine à Herblay, 1890, huile sur toile, 50,3 × 79,3 cm, Paris, musée d'Orsay[92].

- Coude de rivière (La Seine à Herblay), 1890, huile sur carton contrecollé sur panneau, 27 × 37,5 cm, coll. particulière[88].

- Le Louvre et le pont du Carrousel, effet de nuit, 1890, huile sur toile, 65 × 81 cm, coll. particulière[93].

- Le Seuil, rue Cortot, vers 1890, huile sur bois, 26,5 × 20,4 cm, coll. particulière[88].

- Portrait de Paul Signac, vers 1890, huile sur bois, 35 × 26 cm, coll. particulière[88].

- Le Café, 1892, huile sur toile, 81 × 65,2 cm, coll. particulière[88]. Depuis La Toilette, les couleurs se sont allégées. Lumineux, délicat, raffiné « dans la modulation des tons », ce tableau est tout vibrant d'« harmonies de rose et de parme, de gris et de bleu[90] ».

- Côte de la citadelle, 1892, huile sur toile, 53,7 × 64,7 cm, Saint-Tropez, musée de l'Annonciade[94].

- Le Louvre et le Pont-Neuf la nuit, vers 1892, huile et gouache sur papier en forme d'éventail, 20 × 57 cm, Paris, musée d'Orsay[95].

- Portrait d’Émile Verhaeren à son bureau, entre 1892 et 1898, huile sur bois, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Le Port de Saint Tropez, 1893, huile sur toile, 73,7 × 91,4 cm, coll. particulière[96].

- Paris, vue de la Seine, la nuit, 1893, huile sur toile, 38 × 55 cm, Versailles, musée Lambinet[88].

- Paris, les boulevards la nuit, vers 1893, huile sur papier marouflé sur toile, 45,1 × 33,2 cm[97].

- Vue de Londres (Canon Street), 1893, huile sur toile, 65 × 81 cm, coll. particulière[96].

- Bord de mer (La Pointe du Toulinguet), 1893, huile sur toile, 65 × 92 cm, Genève, Petit Palais[96].

- (Attribué à Maxilien Luce) Femme et enfant dans un jardin, vers 1893, huile sur carton, Giverny, Musée des impressionnismes Giverny

- Quai à Camaret, Finistère, 1894, huile sur toile, 89 × 116,8 cm, Springfield, Museum of Fine Arts[96].

- La Tamise et le parlement de Londres, 1895, huile sur toile, 49,5 × 65,5, coll. particulière[96].

- L'Aciérie, 1895, huile sur toile, 116 × 89 cm, Genève, Association des amis du Petit Palais[25].

- Fonderie à Charleroi, la coulée, 1896, huile sur toile, 130 × 162 cm, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu[25].

- Hauts Fourneaux à Charleroi, 1896, huile sur toile, 65 × 81 cm, Charleroi, musée des beaux-arts[25].

- Percement de la rue Réaumur, 1896, huile sur toile, 73,2 × 100 cm, coll. particulière[96].

- Rue des Abbesses, l'épicerie, 1896, huile sur toile, Association des Amis du Petit Palais de Genève

- Paysage de Paris vu de Montmartre, 1897, huile sur toile, 46 × 65 cm, Otterlo, musée Kröller-Müller[96].

- Usine près de Charleroi, vers 1897, huile sur toile marouflée sur carton, 37 × 48,5 cm, localisation inconnue[98].

- Les Terrils de Sacré Madame, 1897, huile sur toile, 54 × 81 cm, Paris, Petit Palais[25].

- Henri-Edmond Cross, 1898, huile sur toile, 100 × 81 cm, Paris, musée d'Orsay[25].

- Portrait d'Henri-Edmond Cross, vers 1898, huile sur toile, 23,5 × 27 cm, coll. particulière[99].

- La Cathédrale de Gisors vue du Fossé aux Tanneurs, 1898, huile sur toile, 92 × 73 cm, coll. particulière[96].

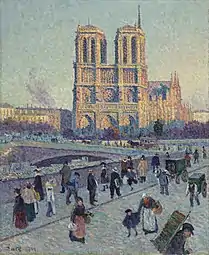

- Notre-Dame, 1899, huile sur toile, 47,5 × 39,5 cm, coll. particulière[25].

- La Fonderie, 1899, huile sur toile, 114,5 × 162,5 cm, Otterlo, musée Kröller-Müller[25].

- La Carrière, 1899, huile sur panneau une planche parqueté, 24 × 32,5 cm[100].

- La Baignade, vers 1900, huile sur bois, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- La Construction du Sacré-Cœur, vers 1900, huile sur toile, Association des Amis du Petit Palais de Genève

- Madame Bouin à sa toilette, ou La Femme se peignant, 1901, huile sur toile, 92 × 73 cm, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu[25]. « Morceau d'une sensibilité toute frémissante[101] », un des chefs-d'œuvre de Luce. Le peintre était particulièrement attaché à ce tableau. Le modèle est Eugénie Marie Bouin, sœur de la compagne de Luce. Elle meurt quelques mois plus tard, en [102].

- Le Quai de Montebello et la colline Sainte-Geneviève, 1901, huile sur toile, 66 × 80,7 cm, coll. particulière[25].

- Le Quai Saint-Michel et Notre-Dame de Paris, 1901, huile sur toile, Paris, musée d'Orsay.

- Portrait de Lucie Cousturier, 1903, huile sur carton, Saint-Tropez, musée de l'Annonciade

- Une rue de Paris en ou La Commune, 1903-1905, huile sur toile, 150 × 225,5 cm, Paris, musée d'Orsay[103].

- Portrait de Félix Fénéon, vers 1903, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Le Pont Saint-Michel et le quai des Orfèvres, vers 1905, huile sur toile, Paris, musée Carnavalet.

- La Neige au quai de Boulogne, 1905, huile sur toile, 38,5 × 46 cm, Paris, musée d'Orsay[104].

- La Blanchisseuse (Philiberte Givort), vers 1905, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Portrait d'un travailleur, vers 1905, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Saint-Tropez, 1906, huile sur toile, 91 × 141 cm, Granville, musée d'art moderne Richard Anacréon

- Le Bon Samaritain, 1906-1907, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Constructions - Quai de Pacy, 1907, huile sur toile, 100 × 82 cm, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu[98].

- Rotterdam, effet de nuit (La Schie), 1908, huile sur toile, 65 × 81 cm, coll. particulière[25].

- La Briqueterie, vers 1908, huile sur toile, 65 × 81 cm, Giverny, Musée des impressionnismes Giverny. Recto de Soldats de la Première Guerre Mondiale (1916-1917).

- Portrait d'Henri-Edmond Cross, 1908-1909, huile sur papier marouflé sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Portrait de Charles Angrand, 1909, huile sur toile, collection particulière

- Le Drapeau rouge ou La Bataille syndicaliste, 1910, huile sur toile, 65 × 50 cm, coll. particulière[98].

- Le Pont des Saint Pères, vers 1910, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

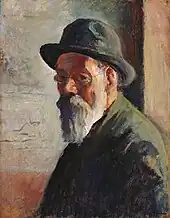

- Autoportrait, vers 1910, huile sur toile, 78,5 × 67 cm, Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis, en dépôt au musée de l'Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie

- Le Chantier ou Chantier de construction, 1911, huile sur toile, 73 × 60 cm, Paris, musée d'Orsay, dépôt au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis[98].

- Les terrassiers, 1908-1912, musée de Troyes[105]

- Chantier de construction, 1912, huile sur toile, 60 × 81 cm, Centre national des arts plastiques, dépôt au musée des Beaux-Arts de Rouen[98].

- Kermouster, la plage, 1914, huile sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Étude pour "L'Exécution de l'Alsacienne", 1914, huile sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- L'Exécution de l'Alsacienne, 1914, huile sur toile, 106 × 150 cm, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu. Tableau « dénonçant les jugements hâtifs des périodes troubles[83] ».

- La Gare de l'Est avec Veillet, 1915, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Les Escaliers de la rue d'Alsace, 1916, huile sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Transport d'un blessé, 1916, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Soldats de la Première Guerre Mondiale, 1916-1917, huile sur toile, 65 × 81 cm, Giverny, Musée des impressionnismes Giverny. Verso de La Briqueterie (vers 1908).

- La Gare de l'Est, 1917, huile sur toile, 129,5 × 161,5 cm, Paris, musée de l'Armée[106].

- La Gare de l'Est en hiver, 1917, huile sur panneau, 58 × 61 cm, coll. particulière[106].

- Gare de l'Est, les poilus, 1917, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- L'Arc-en-ciel, 1918, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Baignade à Rolleboise, 1920, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, l'arbre en fleurs, 1920, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, la baignade dans le petit bras, vers 1920, huile sur toile, 135 × 147 cm, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu[62].

- La Nativité, Rolleboise, vers 1920, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Les Débardeurs, vers 1920, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Les Voleurs de poules, 1927, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Méricourt, la plage, 1930, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Le Tréport, la plage, 1931, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Paysage au Tréport, 1933, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Mers-les-Bains, les falaises, 1933, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Paramé par gros temps, 1934, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- La Roche-Guyon, chantier du pont, 1934, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Mantes, La Seine, 1939, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Jean Chambois, dans son jardin au Petit Montrouge, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Les Tanneurs, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Saint Laurent-en-Caux, la cour normande, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Vive la Commune, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- L'Exécution de Varlin, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Kermouster, le chemin, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Kermouster, les trois barques, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Travailleurs poussant un wagonnet, non daté, huile sur papier marouflé sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Livraison d'un tonneau de vin, non daté, huile sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Le Fardier, non daté, huile sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, la cour de ferme, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, le pont d'Herville, non daté, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, le retour de l'enfant prodigue, non daté, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Baigneurs, non daté, huile sur carton, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Méricourt, le barrage, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Le Tréport, le cargo, non daté, huile sur papier marouflé sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Chantier à Dunkerque, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Mantes, la collégiale et la tour Saint-Maclou, non daté, huile sur toile, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

Dessin

- Gueules noires, 10 planches, Paris, La Sociale, 1896. Croquis des sculptures de Constantin Meunier[22] - [108] - [109].

- La Grande Faucheuse, vers 1915, pinceau, encre noire, gouache blanche et crayon bleu sur papier vergé blanc, 46,3 × 65,4 cm, Vevey, musée Jenisch Vevey

- Étude pour le portrait d'Edmond Cross, fusain sur papier, 24,5 × 25,5 cm, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts[110] - [111].

- Portrait de Paul Signac, crayon rehaussé à la plume sur papier, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Portrait de Camille Pissarro, crayon sur papier, collection particulière

- La sieste à Eragny, chez les Pissarro, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Portrait de Lucien Pissarro, crayon sur papier, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Famille Givort, Boulevard Saint-Jacques chez le "sabotier", plume et encre brune sur papier, collection particulière

- Personnages groupés (le père et la tante de l'artiste), crayon et plume sur papier, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Visages, fusain et crayon bleu sur papier, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Portrait de Léo Gausson, fusain sur papier bleu, Dijon, musée des Beaux-Arts de Dijon

- Portrait de Paul Signac, fusain sur papier, Saint-Denis, musée d'Art et d'Histoire

- Portrait de Charles Angrand, plume sur papier, collection particulière

- Mantes, la collégiale et la tour Saint-Maclou, XXe siècle, lavis, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, la campagne, XXe siècle, lavis et crayons pastels, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Rolleboise, la ferme Vassard, non daté, lavis d'encre grise et fusain, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Portrait présumé de Georges Seurat, non daté, crayon noir sur papier vergé crème, 9,4 × 7,6 cm, Vevey, musée Jenisch Vevey

- Mantes, La Collégiale, non daté, lavis d'encre noire avec rehauts de fusain, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

Estampe

- Portrait d'un paysagiste dessinant [Portrait de Rodo Pissarro ?], 1888, 22 × 23,7 cm, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Portrait de Camille Pissarro, vers 1890, lithographie, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Le Parlement, vers 1892, gravure sur bois, 26 × 36,1 cm, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- La fabrique de briquettes sur la Sambre, 1895, lithographie, 35,5 cm × 53,7 cm, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Bords de la Sambre, ville de Charleroi, entre 1895 et 1899, lithographie, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Environs de Vernon, 1897, lithographie en couleurs, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Environs de Gisors, vers 1897-1898, lithographie en couleurs, 27,2 × 36,3 cm, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Usines à Charleroi, lithographie, 1898 (Reine Pon), Gray, musée Baron-Martin.

- 1814, 1814, Gray, musée Baron-Martin.

- Bessy-la-vallée, entre 1905 et 1912, pointe sèche, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Accolay dans l'Yonne, entre 1905 et 1912, pointe sèche, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Les routes d'Auxerre, entre 1905 et 1912, pointe sèche, 24,5 × 32 cm, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Dordrecht, vers 1907-1908, pointe sèche, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Chantier de Rotterdam, vers 1907-1908, 32 × 40 cm, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- Environs de Rouen, non daté, lithographie, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

- La Famille Pissarro, non daté, lithographie, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Signac peignant, non daté, lithographie, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu

- Maison de la Lande à Camaret, non daté, lithographie en couleurs, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art

Affiche

- La Folie de Pierrot, Paris, Georges Ondet, 1891. Affiche titrée « La Folie de Pierrot » annonçant un mimodrame d'Arthur Byl et de Louis Marsolleau, sur une musique de Paul Vidal, créé par Jules Mévisto à la Scala de Paris. L'affiche est ensuite éditée par l'imprimerie Bataille[112]. Il existe une déclinaison, dite À la Scala, dans un format plus allongé. Elle mentionne « À la Scala - Mévisto - Tous les soirs », mais ne précise pas le titre du mimodrame. Elle est reproduite en 1897 dans la revue de Jules Chéret, Les Maîtres de l'affiche[113].

- Biribi, 1895, 90 × 66 cm, Paris, Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France[114]. Publicité pour le roman de Georges Darien, paru en 1890. Reprise du dessin de couverture.

- Les Temps nouveaux supplément littéraire, 1897.

- La Bataille syndicaliste quotidien 5 cent., 1910.

- Le Cinéma du peuple. La Commune, 1913-1914.

- Fleurette, 1914 ou 1916[115], affiche de L'Humanité pour le roman d'Émile Pouget. Elle reprend la scène du tableau L'Exécution de l'Alsacienne (1914).

- Ça ! c'est la guerre…, 1932, 120 × 80 cm, affiche de la CGT[116] - [39].

Expositions

Expositions personnelles de son vivant

En dehors des salons qu'il partage avec d'autres peintres, à Paris comme à Bruxelles, Luce a des expositions personnelles. La première se tient en octobre et à la galerie Durand-Ruel, à Paris. Elle connaît un grand succès[14]. Elle est suivie d'une autre en à la galerie Druet, à Paris ; puis de trois autres en 1907, 1909 et 1912 à la galerie Bernheim-Jeune, à Paris[117]. En 1914, la galerie Choiseul, à Paris, propose une exposition de ses œuvres relatives au travail et aux travailleurs. En 1916, à la galerie Bernheim-Jeune, il expose Les Gares de Paris pendant la Guerre[3]. En 1921, il expose à la galerie Durand-Ruel, puis en 1929 à la galerie Georges Bernheim[117].

Expositions personnelles posthumes

- En mai et , trois mois après sa mort, à la galerie Berri-Raspail, à Paris[117].

- En 1957, à la galerie de Marseille, à Paris.

- En 1958, année du centenaire de sa naissance, à la Maison de la pensée française, à Paris.

- En 1958, Exposition Maximilien Luce, peintre du travail et son milieu, les néo-impressionnistes, au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis.

- En 1959, Luce. Époque néo-impressionniste, à la galerie Bénézit, à Paris.

- En 1966, Maximilien Luce, tricentenaire de Charleroi, au palais des Beaux-Arts de Charleroi.

- En 1973, à l'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie.

- En 1975, au musée Maximilien-Luce de Mantes-la-Jolie.

- En 1977, au musée Toulouse-Lautrec d'Albi.

- En 1983, au musée Marmottan, à Paris.

- En 1984, au 22e festival culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray.

- En 1987, au musée Camille-Pissarro de Pontoise[118].

- En 1987 et 1988, Maximilien Luce : époque néo-impressionniste, à la galerie H. Odermatt-Ph. Cazeau, à Paris[119].

- En 1995, à l'occasion du 100e anniversaire du premier voyage du peintre à Charleroi, Maximilien Luce (1858-1941), peintre anarchiste, au musée des sciences de Parentville (Charleroi)[120].

- En 1997, Maximilien Luce, 1858-1941. The Evolution of a Post-Impressionist, chez Wildenstein (en), à New York.

- En 2000, Maximilien Luce : peindre la condition humaine, au musée de l'Hôtel-Dieu, à Mantes-la-Jolie[119].

- En 2008, au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez[121].

- En 2010, au musée des impressionnismes Giverny, à Giverny.

- En 2016, Maximilien Luce : [Re]trouvailles, au musée Hôtel-Dieu, à Mantes-la-Jolie.

Collections publiques

- Atlanta, High Museum of Art.

- Indianapolis, Musée d'art d'Indianapolis.

- New York, Metropolitan Museum of Art.

- San Diego, musée d'Art de San Diego.

- Bagnols-sur-Cèze, musée Albert-André.

- Grenoble, musée de Grenoble.

- Lagny-sur-Marne, musée Gatien-Bonnet.

- Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu : fonds de ses œuvres sur toile et sur papier[122].

- Paris, musée d'Orsay.

- Saint-Denis, musée d'Art et d'Histoire.

- Saint-Tropez, musée de l'Annonciade.

- Musée d'art moderne de Troyes.

- Versailles, musée Lambinet.

- Genève, Petit Palais : Les Aciéries, 1895.

- Œuvres de Maximilien Luce

![Chambre de l'artiste, rue Vavin (1878)collection particulière[réf. nécessaire].](https://img.franco.wiki/i/The_Artist's_Room%252C_rue_Lavin%252C_Maximilien_Luce.jpg.webp) Chambre de l'artiste, rue Vavin (1878)

Chambre de l'artiste, rue Vavin (1878)

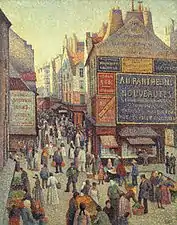

collection particulière. La Rue Mouffetard (1889-1890), musée d'art d'Indianapolis.

La Rue Mouffetard (1889-1890), musée d'art d'Indianapolis. Côte de la Citadelle (1892), Saint-Tropez, musée de l'Annonciade.

Côte de la Citadelle (1892), Saint-Tropez, musée de l'Annonciade._1893.jpg.webp) Le Port de Saint-Tropez (1893)

Le Port de Saint-Tropez (1893)

collection particulière[123].![Scène de rue à Paris (1896)collection particulière[réf. nécessaire].](https://img.franco.wiki/i/Maximilien_Luce_Sc%C3%A8ne_de_Rue_%C3%A0_Paris_1896.jpg.webp) Scène de rue à Paris (1896)

Scène de rue à Paris (1896)

collection particulière. Montmartre, de la rue Cortot, vue vers Saint-Denis (vers 1900), localisation inconnue.

Montmartre, de la rue Cortot, vue vers Saint-Denis (vers 1900), localisation inconnue.![Notre-Dame de Paris (1900)collection particulière[réf. nécessaire].](https://img.franco.wiki/i/Maximilien_Luce_Notre-Dame_de_Paris_1900.jpg.webp) Notre-Dame de Paris (1900)

Notre-Dame de Paris (1900)

collection particulière.

Les Batteurs de pieux (1902-1905), Paris, musée d'Orsay.

Les Batteurs de pieux (1902-1905), Paris, musée d'Orsay.![Paysage près de Méréville (vers 1905), collection particulière[réf. nécessaire].](https://img.franco.wiki/i/Maximilien_Luce_-_Paysage_pr%C3%A8s_de_M%C3%A9r%C3%A9ville.jpg.webp) Paysage près de Méréville (vers 1905), collection particulière.

Paysage près de Méréville (vers 1905), collection particulière. La Gare de l'Est sous la neige (1917), Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu.

La Gare de l'Est sous la neige (1917), Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu.

Élèves

- Suzanne Lambert-Frémont (1876-1962).

- Frédéric Luce (1896-1974), peintre, fils de Maximilien. Il reçut très tôt les conseils paternels, ainsi que ceux d'amis de son père, comme Pierre Bonnard[124].

Publications

Correspondance de Fanny et Félix Fénéon avec Maximilien Luce, illustrée par Luce de portraits originaux, édition établie par Maurice Imbert, Tusson, Du Lérot, 2001.

Notes et références

- Son acte de décès (no 195) dans les registres de décès du 6e arrondissement de Paris pour l'année 1941

- Vanessa Lecomte, « Chronologie », in Marina Ferretti Bocquillon (dir.), Maximilien Luce néo-impressionniste, Giverny, Musée des impressionnismes Giverny, Milan, Silvana Editoriale, 2010, p. 116.

- Collectif, « Biographie », Maximilien Luce : peindre la condition humaine, Paris, Somogy, 2000, p. 94.

- Être mis en subsistance signifie dépendre d'une autre unité que la sienne pour ce qui concerne la nourriture et la solde. « ARM. En subsistance », sur cnrtl.fr, 2012 (consulté le 15 octobre 2015).

- Michel Laclotte, Jean-Pierre Cuzin (dir.), « Luce Maximilien, peintre français », Dictionnaire de la peinture, Larousse, 2003, p. 477. — (en) Russell T. Clement, Annick Houzé, Neo-Impressionist Painters, sur books.google.fr, Westport (Connecticut), Greenwood, 1999, p. 323, 326.

- « Salon des Indépendants (le) », sur grandpalais.fr, (consulté le ).

- Colin Wiggins, Après l'impressionnisme, coll. « Des défis et des manifestes », Paris, Gallimard, 1994, p. 8.

- « Le divisionnisme a fait passer la peinture de la chimie à l’optique », sur letemps.ch, (consulté le ).

- « L'œuvre peint de Seurat », sur larousse.fr (consulté le ).

- Colin Wiggins, op. cit., p. 9.

- « Le néo-impressionnisme, de Seurat à Paul Klee », sur musee-orsay.fr, 2006, p. 2 (consulté le ).

- Nicole Salez, « Annonciade à Saint-Tropez : Maximilien Luce », sur toutpourlesfemmes.com, (consulté le ).

- Colin Wiggins, op. cit., p. 14.

- Nicole Salez, « Maximilien Luce », sur toutpourlesfemmes.com, (consulté le ).

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 117.

- Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, « Le Maitron » : notice biographique.

- « Le Père Peinard. Un journal « espatrouillant », sur les.nuits.rouges.free.fr (consulté le ).

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 118.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 11.

- Vanessa Lecomte, op. cit., pp. 119 et 120.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 120.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 121.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 18.

- Aline Dardel, « Luce illustrateur », in Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 37.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 132.

- Bertrand Tillier, « Du souvenir de la commune de Paris à l'expérience de la Grande Guerre : Luce et la peinture d'histoire », in Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., pp. 27 et 28.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 122 et 125.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 123.

- Bertrand Tillier, op. cit., pp. 25-27.

- Bertrand Tillier, op. cit., p. 25.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 125.

- Par exemple par Henri Massis, l'auteur de Romain Rolland contre la France, Paris, Floury, 1915.

- Bertrand Tillier, op. cit., pp. 28-32.

- Bertrand Tillier, op. cit., p. 29.

- Bertrand Tillier, op. cit., p. 32.

- Jean Texcier, « Peinture : Alfred Veillet », Luce chez Veillet à Rolleboise, sur gallica.bnf.fr, Triptyque, Paris, , p. 30.

- Chloë Bringuier, Conseil departemental des Yvelines, « Maximilien Luce : la douceur des bords de Seine », yvelines-infos.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean Sutter, Maximilien Luce, 1858-1941 : peintre anarchiste, Galerie des Vosges, 1986, p. 124.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 126.

- RA.forum, notice biographique illustrée.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 127.

- « Mantes-la-Jolie : La figure et le mouvement dans l'œuvre de Maximilien Luce », sur artcotedazur.fr, 2011 (consulté le ).

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 14.

- Présentation de l'exposition Maximilien Luce : en amitiés, portraits croisés au musée de l'Hôtel Dieu de Mantes-la-Jolie, du au (cf. culture.gouv.fr).

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 14 et 16.

- Félix Fénéon, Œuvres plus que complètes, Droz, , p. 68, 114, 166.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 16 et 18.

- Louis Vauxcelles, « Notes d'art. Maximilien Luce », Gil Blas, culture.gouv.fr, .

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 18 et 19.

- Paul Signac, Les Temps nouveaux, no 32, . Cité par Bertrand Tillier, op. cit., p. 25.

- Théo van Rysselberghe, lettre à Jean Grave, , Paris, Institut français d'histoire sociale, fonds Grave, no 1351. Cité par Bertrand Tillier, op. cit., p. 25.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 19 et 20.

- Félix Fénéon, préface, Exposition Maximilien Luce, Paris, galerie Druet, 1904.

- Émile Verhaeren, « Petit gazette d'art. Exposition Maximilien Luce », La Revue blanche, t. XX, 1899, pp. 309-310.

- Flax [Victor Méric], « Maximilien Luce », Les Hommes du jour, no 60, , p. 3.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 21.

- Bertrand Tillier, op. cit., p. 26.

- Collectif, op. cit., pp. 45-47, 50 et 51, 58 et 59.

- Collectif, op. cit., pp. 42 et 43, 48 et 49, 52-57.

- Bertrand Tillier, op. cit., p. 31.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 22.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 99.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 6 et 20.

- Aline Dardel, op. cit., p. 35.

- Aline Dardel, op. cit., pp. 38-42.

- Aline Dardel, op. cit., p. 41.

- Émile Verhaeren, La Revue blanche. Repris dans L'Art moderne, , p. 309. Cité par Vanessa Lecomte, op. cit., p. 122.

- Illustration de la couverture de la revue Les Hommes d'aujourd'hui, no 376, . Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 12 et 118.

- L'Éphéméride anarchiste : notice.

- Lettre de Maximilien Luce à Jean Grave, Institut français d'histoire sociale, fonds Grave, no 939.

- (en) Russell T. Clement, Annick Houzé, op. cit., p. 323 et 327.

- Vanessa Lecomte, op. cit., pp. 122-125.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 122 et 124.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 122.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 122 et 123.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 124.

- René Bianco, « 100 ans de presse anarchiste », sur bianco.ficedl.info, 2015, p. 254 (consulté le ).

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 124 et 125.

- Cité par Bertrand Tillier, op. cit., p. 28. Tillier semble attribuer le propos à la rédaction de La Bataille syndicaliste.

- Bertrand Tillier, op. cit., p. 28.

- Catalogue général des éditions et collections anarchistes francophones (Cgécaf) : bibliographie d'illustrations.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 119.

- Aline Dardel, op. cit., p. 44.

- Collectif, op. cit., p. 70.

- Jean Sutter, Luce - Les travaux et les jours, Bibliothèque des arts de Paris,

- Collectif, op. cit., p. 88.

- Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce : catalogue raisonné de l'œuvre peint, Paris, JBL, 1986. Cité par (en) Russell T. Clement, Annick Houzé, op. cit., p. 324.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 130.

- Colin Wiggins, op. cit., p. 15 et 63.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 16.

- (en) « Neo-Impressionism & The City », sur ngv.vic.gov.au, 2012 (consulté le 13 octobre 2015).

- « La Seine à Herblay », sur musee-orsay.fr, 2006 (consulté le 13 octobre 2015).

- (en) « The Louvre and Pont du Carrousel: Night Effect », sur the-athenaeum.org, 2014 (consulté le ).

- « Côte de la citadelle », sur culture.gouv.fr, 2012 (consulté le ).

- « Le Louvre et le Pont-Neuf la nuit, éventail », sur musee-orsay.fr, 2006 (consulté le ).

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 131.

- (en) « Paris, les boulevards la nuit (circa 1893) », sur mutualart.com, 2015 (consulté le ).

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 133.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 131 et 132.

- (en) « La Carrière (1899) », sur mutualart.com, 2015 (consulté le ).

- Adolphe Tabarant, Maximilien Luce, Paris, Crès, 1928, p. 50.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 13.

- « Une rue de Paris en mai 1871 », sur musee-orsay.fr, 2006 (consulté le ).

- « La Neige au quai de Boulogne », sur musee-orsay.fr, 2006 (consulté le ).

- site officiel

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 134.

- Version reproduite dans Les Maîtres de l'affiche.

- « Gueules noires », sur cira.ch, (consulté le ).

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 19 et 111.

- « Étude pour le portrait d'Edmond Cross », sur Cat'zArts.

- Emmanuelle Brugerolles (dir.), Le dessin en partage, Beaux-Arts de Paris éditions, , 117 p. (ISBN 978-2-84056-347-1), p. 76-79.

- Vanessa Lecomte, op. cit., p. 118, 120.

- « À La Scala (from Maîtres de l'affiche), 1897 », sur internationalposter.com, 2015 (consulté le ).

- Aline Dardel, op. cit., p. 40.

- Les sources ne s'accordent pas sur la date de cette affiche. Aline Dardel dit « début ». University Libraries dit en 1916. — Aline Dardel, op. cit., p. 44. — (en) « Posters of the Great War - An Exhibition », sur library.sc.edu (consulté le ).

- Collectif, op. cit., p. 71 et 92.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 139.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 140.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 141.

- Centre international de recherches sur l'anarchisme (Lausanne) : l'affiche de l'exposition.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 142.

- (en) Russell T. Clement, Annick Houzé, op. cit., p. 324.

- Marina Ferretti Bocquillon, op. cit., p. 61 et 131.

- Emmanuel Bénézit, « Luce Frédéric », Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Paris, Gründ, 1999, t. 8, p. 845.

Annexes

Bibliographie

- Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, t. VIII, Paris, Gründ, 1999.

- André Roussard, Dictionnaire des peintres à Montmartre , Paris, Roussard, 1999, p. 387 (ISBN 9782951360105).

- Martine Thomas, Yannick Marec et Gérard Gosselin, Le dessin de presse à l'époque impressionniste, 1863-1908, de Daumier à Toulouse-Lautrec, éditions Jean di Sculo (Democratic Books), 2010.

Monographies

- Adolphe Tabarant, Maximilien Luce, Paris, Éditions G. Crès, 1928.

- Jean Sutter, Luce. Les travaux et les jours, Paris, Bibliothèque des Arts, 1971

- Philippe Cazeau, Maximilien Luce, La Bibliothèque des Arts, 1982.

- Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce : catalogue raisonné de l'œuvre peint, 2 vol., Paris, JBL, 1986 (ISBN 2-906112-00-3). Un troisième volume, de Denise Bazetoux, Paris, Avril Graphique, 2005 — voir « Notice bibliographique », sur catalogue.bnf.fr.

- (en) Russell T. Clement et Annick Houzé, Neo-Impressionist Painters : A Sourcebook on Georges Seurat, Camille Pissarro, Paul Signac, Theo Van Rysselberghe, Henri Edmond Cross, Charles Angrand, Maximilien Luce, and Albert Dubois-Pillet, Greenwood Press, , p. 323-357.

- Collectif, Maximilien Luce : peindre la condition humaine, Paris, Somogy, (ISBN 978-2-85056-401-7, présentation en ligne).

- (en) Stephen Brown, Luce : the artist engagé, Ph. D. dissertation, Columbia University, New York, 2003.

- L'Art social à la Belle Époque : Aristide Delannoy, Jules Grandjouan, Maximilien Luce : trois artistes engagés, Auxerre, Adiamos, , 31 p. (ISBN 2-909418-26-X, présentation en ligne).

- Marina Ferretti Bocquillon (dir.), Maximilien Luce néo-impressionniste, Giverny, Musée des impressionnismes Giverny, Milan, Silvana Editoriale, 2010.

- Jeanne-Marie David (dir.), Maximilien Luce : en amitiés, portrait croisés, Rouen, Point de vues, , 44 p. (ISBN 978-2-37195-006-1)

- Céline Cotty, Jeanne Paquet, Jean-Paul Matifat (dir.) : Léo Gausson, Maximilien Luce, pionniers du néo-impressionnisme, Silvana Editoriale, 2019

Articles

- Éphraïm Jouy, « Maximilien Luce, les Chroniques de la Grande Guerre, peindre l'Histoire », notice pour le catalogue de l'exposition 1917, éditions du Centre Pompidou Metz, 2012.

- Éphraïm Jouy, « Maximilien Luce » in 78 Personnalités illustrent les Yvelines, t. II, éditions du Conseil général des Yvelines, 2013.

- Éphraïm Jouy, « Maximilien Luce ou les inspirations séquanaises », in Sous les ponts des Yvelines coule la Seine, catalogue d'exposition, Milan, Silvana Editoriale, 2013.

Iconographie

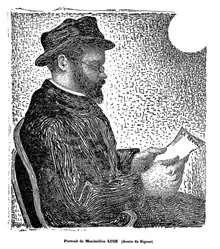

- Paul Signac, Portrait de Maximilien Luce, paru dans La Plume en 1891, Minneapolis Institute of Arts.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Delarge

- Dictionnaire des peintres belges

- Galerie nationale de Finlande

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en + es) Musée Thyssen-Bornemisza

- (en) Museum of Modern Art

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Œuvres de Maximilien Luce sur le site de l'Institut international d'histoire sociale (Amsterdam)