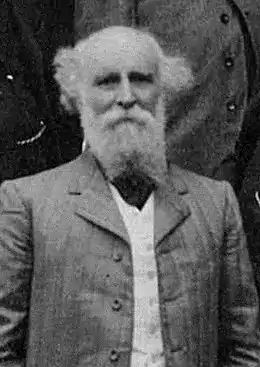

Diogène Maillart

Diogène Ulysse Napoléon Maillart né le à Lachaussée-du-Bois-d'Écu (Oise) et mort le à Paris est un peintre français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 85 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Formation | |

| Maître | |

| Fratrie | |

| Enfant |

Roger Maillart (d) |

| Parentèle |

Jean-Denis Maillart (petit-fils) André Maillart (neveu) |

| Distinctions |

Il est lauréat du premier grand prix de Rome en peinture de 1864, fidèle exposant au Salon pendant plus d’un demi-siècle, peintre d’histoire et portraitiste, paysagiste, illustrateur pour des grandes maisons d’édition parisiennes, auteur de cartons pour des tapisseries et des vitraux, mais aussi professeur de dessin à la Manufacture de Tapisseries des Gobelins et maître en atelier, historien de l'art et critique d'art.

Il est le père du peintre Roger Maillart (1869-1915) et le grand-père du peintre Jean-Denis Maillart (1913-2004).

Biographie

Diogène Maillart voit le jour au sein d’une famille de modestes paysans à Lachaussée-du-Bois-d'Écu, une petite commune de l'Oise perdue dans les champs du plateau picard. Il est élève à Paris à l’École impériale de dessin, puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris dans l'atelier de Léon Cogniet. Il remporte le premier grand prix de Rome en peinture de 1864[1].

Peu après son retour à Paris, en 1869, après quatre années passées à la villa Médicis à Rome, il est nommé professeur de dessin à la Manufacture nationale des Gobelins, activité qu’il exerce pendant 50 ans, de 1871 à 1919. Pendant quatre ans, de 1873 à 1877, il remplit les fonctions d'inspecteur des travaux d'art et fait alors tisser deux tapisseries, La Madone, dite de saint Jérôme, copie d'une œuvre du Corrège, et La Figuration symbolique de la Manufacture, Pénélope à son métier. Parallèlement il expose chaque année plusieurs œuvres au Salon des artistes français, jusqu’à sa mort, le [2].

Il participe à la décoration d’édifices publics pour la capitale au moment où la Troisième République achève l’œuvre entreprise par le Second Empire : des peintures pour l’église Saint-Augustin, Le Baptême de saint Augustin et La Mort de sainte Monique ornant la nef, des décors plafonnants pour la mairie du 3e arrondissement de Paris, La Ville de Paris instruisant ses enfants pour le grand escalier, une composition monumentale honorant l’œuvre scolaire de la Troisième République, et La Parure de la femme pour le plafond du palier du premier étage, ainsi qu’un décor pour Le Bon Marché, disparu aujourd'hui[3].

Il réalise des esquisses pour les concours organisés par la Ville de Paris pour la décoration de l’école du Château-Landon et de la salle des mariages de la mairie du 3e arrondissement de Paris, ainsi que de grandes compositions historiques comme Étienne Marcel et la lecture de la grande ordonnance de 1357, et À cause de la grande pitié au royaume de France, sur le thème de Jeanne d’Arc[4].

Peintre décorateur, il est l’auteur d’un plafond pour le château de Neudeck en Silésie, à la demande du prince Von Donnesmark, cousin germain de l’empereur Guillaume II, et de son épouse La Païva. Ce château sera détruit en 1945.

Dans l’Oise, sa région natale, où il habite au « château vert », sa maison de campagne à Rieux aux bords de l’Oise, il reçoit la commande de peintures historiques décoratives pour le grand salon de l’hôtel de ville de Beauvais : La Mort de Corréus, chef des Bellovaques, Louis le Gros accordant la Charte des libertés communales à la Ville de Beauvais, L’Investiture du maire, Jeanne Hachette au siège de Beauvais, L’Entrée de Louis XI à Beauvais. Ces décors sont détruits une cinquantaine d'années après par les bombardements allemands de 1940. Au château de Chantilly, à la demande du duc d'Aumale, il décore le plafond du grand escalier d'une monumentale Espérance ailée qui tend la main vers une étoile[5].

Très proche du milieu religieux, il compose des cartons de vitraux pour des églises de l’Oise, notamment pour le transept méridional de la cathédrale de Senlis, représentant Les Prophètes, ainsi que pour les églises de Pontpoint et de Plailly, et réalise des Chemins de croix selon le procédé de la chromolithographie, à la demande de la maison d'orfèvrerie parisienne Poussielgue-Rusand.

Maître en atelier, il est toujours entouré de nombreux élèves, notamment une jeune fille roumaine, Julie Hasdeu qui relate, dans une abondante correspondance[6], sa vie parisienne et l’enseignement de la peinture dont elle profita dans l'ancien atelier du peintre Eugène Delacroix, rue de Furstenberg, qui était alors occupé par l'artiste. Selon la Thomaston Place Auction Galleries[7], il eut Pablo Picasso comme élève, lequel arrivant à 19 ans à Paris à Montparnasse pour la première fois, voulait exposer au Salon[8].

Conscient du message intellectuel qu’il voulait transmettre à ses élèves, il écrit à la fin de sa vie de volumineux livres d’art, Athéna, Histoire générale des Beaux-Arts, en deux volumes, et L’Art Byzantin.

En 1920, il décore une chapelle de l’église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris en réalisant une peinture représentant Sainte Louise et ses sœurs distribuant des aumônes.

Ses ateliers étaient situés dans le 6e arrondissement de Paris, au 14, rue de Vaugirard en 1870, au 32, rue Hautefeuille[9] en 1872, au 68, rue d’Assas de 1877 à 1878, au 6, rue de Furstenberg[10] de 1879 à 1890, enfin, à Montparnasse au 37, rue de Sèvres de 1890 à sa mort en 1926.

Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1885 par Pierre Victor Galland, directeur d'art de la Manufacture des Gobelins. En 1907, il est nommé Rosati d'honneur[11].

Diogène Maillart meurt le à son domicile dans le 6e arrondissement de Paris[12] et est inhumé au cimetière du Montparnasse (27e division)[13], auprès de son épouse Alzire Demontreuille[14] et de deux de ses enfants, Eva, morte à l'âge de 19 ans, et Roger. Sa tombe est ornée de son buste sculpté par le sculpteur Henri-Léon Gréber.

Élèves notables

- René Bellanger

- Albert Bettanier

- Charles Cottet

- Edmond Defonte

- Marie Fournets-Vernaud

- Iulia Hasdeu

- Jean de la Hougue

- Albert Huyot

- Sophus Theobald Levinsen

- Maximilien Luce

- Enrique Lynch del Solar (en)[15]

- Antoine-Louis Manceaux

- Pablo Picasso

- Ker Xavier Roussel

- Nicolae Vermont

- Édouard Vuillard

- Charles Yriarte

Réception critique

- « Loin de chercher, comme tant d'autres, la célébrité par des toiles plus tapageuses que bien exécutées, Diogène Maillart se montre peut-être un peu trop dédaigneux de plaire au public bourgeois, pour rester fidèle au culte du grand art et des traditions. » ― Charles Lefebvre[16].

« Ce que par exemple j'apprécie, c’est sa peinture sobre et ferme ; et ce que, je constate, c’est que ce courageux défenseur de l'École a su rester classique sans s’affadir. Entre Manet et Monsieur Bouguereau y a de la place ! Et Maillart en occupe une excellente. »

— Hippolyte Devillers, Journal des Artistes 23 février 1883

- « L'aisance du pinceau, le clair-obscur appuyé, la pose intériorisée déjouent les artifices et les codes du portrait pour mieux pénétrer un univers intime où s'expriment avec pudeur le doute et la mélancolie. » ― Chantal Humbert.

- « En relisant les magistrales études que publie dans la Revue des beaux-arts M. Maillart, je me disais encore combien il fallait regretter que les artistes n'écrivissent pas en général. Pour moi, je voudrais que les maitres formulassent leurs idées sur leur art ; et des théories contraires exprimées par une demi-douzaine de peintres de manières différents, se dégagerait une philosophie curieuse et profonde ; tous, idées, aperçus, théories, seraient au moins personnels et cela dirait quelque chose. Maillart parlant du Corrège et de Poussin, quelle précision dans l’observation, quelle franchise dans la pensée, quel charme dans l’explication, quelle saveur dans l’éloge, quel homme, non du bâtiment, pourrait ainsi parler de ces choses avec autant de sûreté, d’à-propos et de saine éloquence. » ― Henry Hamel[17].

- Lettre de Paris : « Un peintre, probe, travailleur, classique, de cette vieille école française qui tend de plus en plus à disparaître sans être remplacée par une nouvelle génération aux tendances aussi solides et artistiques, vient de s’éteindre, après un labeur considérable, à Paris, âgé de 86 ans. » - Guy de Montgailhard[18].

Publications

- Athéna, Histoire générale des Beaux-Arts, en deux volumes, Paris, Garnier frères, 388 et 636 pages illustrées de 800 gravures environ, 1913.

- L’Art Byzantin, Paris, Garnier frères, 247 pages illustrées de 62 gravures, 1922.

- Les Portraitistes français, Conférences artistiques du musée du Louvre, 2 et , 6, 20 et .

- « Préface d'une vie de Nicolas Poussin », Revue des Beaux-Arts, no 2, .

- Considérations sur l'enseignement actuel de la peinture », Revue des Beaux-Arts, .

- Recherches sur les origines du Corrège », Revue des Beaux-Arts, avril-mai-juin-.

- Les Causes d'incendie au musée du Louvre. Questions à l’ordre du jour », Revue des Beaux-Arts, .

- Senlis et ses environs en collaboration avec Eugène Müller, 1897[19].

- Œuvres de Diogène Maillart dans les collections publiques

Homère dans l'île de Scyros (1864), Paris, École nationale supérieure des beaux-arts.

Homère dans l'île de Scyros (1864), Paris, École nationale supérieure des beaux-arts. Mes filles (1876), collections de la Ville de Beauvais.

Mes filles (1876), collections de la Ville de Beauvais. Portrait posthume de Julie Hasdeu (1889), Câmpina, château Iulia Hasdeu.

Portrait posthume de Julie Hasdeu (1889), Câmpina, château Iulia Hasdeu. L'Espérance (1892), plafond de l'escalier d'honneur du château de Chantilly.

L'Espérance (1892), plafond de l'escalier d'honneur du château de Chantilly. Le Jeune Néophyte chrétien (1892), collection de la Ville de Beauvais.

Le Jeune Néophyte chrétien (1892), collection de la Ville de Beauvais.

Œuvres dans les collections publiques

- Angers, musée des Beaux-Arts : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel, 1897, dessins, cartons de vitraux pour la cathédrale de Senlis.

- Beauvais, Musée départemental de l'Oise et collections municipales :

- Le Jeune Néophyte chrétien, 1892, huile sur toile.

- Mes filles, 1876, huile sur toile, portrait d’Eva et Jeanne Maillart

- Carcassonne, musée des Beaux-Arts

- Samson à la meule,1872.

- Creil, musée Gallé-Juillet :

- Chantilly, château de Chantilly :

- L’Espérance, 1892, plafond de l'escalier d’honneur.

- Paris :

- École nationale supérieure des beaux-arts : Homère dans l’île de Scyros, 1864, huile sur toile, grand prix de Rome en peinture de 1864.

- Église Saint-Augustin :

- Le Baptême de Saint Augustin, 1874, huile sur toile ;

- La Mort de Sainte Monique, 1877, huile sur toile.

- Mairie du 3e arrondissement :

- La Ville de Paris instruisant ses enfants, 1889, huile sur toile, plafond ;

- La Parure de la femme, 1889, huile sur toile, plafond.

- Petit Palais :

- Esquisse pour l’école de la rue du Château Landon, principaux faits de l’Histoire de France, 1879, huile sur toile ;

- Esquisse pour la salle des mariages de la mairie du 3e arrondissement de Paris, 1879, huile sur toile.

- Saint-Loup (Creuse) : Chemin de croix de l'église Saint-Loup, fin du XIXe siècle[23]

- Câmpina, château Iulia Hasdeu : Portrait posthume de Julie Hasdeu dans la bibliothèque, 1889, huile sur toile.

Vie familiale

Diogène Maillart était inscrit à 22 ans célibataire sur sa fiche de dossier administratif comme concurrent au Prix de Rome1863 ; l’article 9 du règlement de l'académie de France interdisait le mariage était interdit aux candidats[24]. Au début du printemps, son esquisse peinte [25] retenue parmi vingt sur cent, retenue aussi sa figure peinte[26] parmi les dix restants, il obtint, à l’épreuve définitive du grand prix, la récompense d’être mentionné de l’Institut. Voir.. Aussi, l’année suivante, quand il se présenta, prépara et remporta le Premier grand Prix du concours 1864, l’administration crut inutile de lui réclamer de nouveau les papiers d’usage. Or, il partit pour Rome début 1865, père d’une enfant d’un mois dont la mère était sa future épouse [14] « jeune fille d'une famille amie établie à Paris et qu'il avait connue dès son arrivée, la compagne fidèle et tutélaire de toute sa vie »[27]. Comme on ne lui avait rien demandé, il n’eut rien à répondre et n’usa point de supercherie[28]. D’une part, ce traitement alloué aux artistes ne permettait pas de toutes façons l’entretien d’un ménage, d’autre part la tradition académique considérait le séjour à la Villa Médicis de Rome comme un temps dévolu au travail et à l’étude, à l’âge de la création, dans un environnement protégé des contraintes et sans autre préoccupation, le cadre de vie étant propice à l’étude et à l’exécution des fameux envois réglementaires. « Diogène percevait depuis le début de son ménage une aide financière allouée par le Conseil général de l’Oise qui connaissait sa situation » Henri Carnoy [29] et appuyée par le comte Aynard-Antoine de Clermont Tonnerre[30] qui s’ajoutait au maigre montant de sa pension. À la fin de chacune des quatre années de sa pension, l’artiste, comme preuve effective de ses progrès, devait obligatoirement avoir fait et envoyé à Paris des travaux réglés année par année. Soit la première année : un nu peint (de sujet soit mythologique, soit d’histoire ancienne ou profane) jusqu’au grand tableau de sa composition, la quatrième et dernière année, (mais ne dépassant pas 4 mètres) – en passant par l’esquisse peinte de bon format en deuxième année et en copie d’œuvre de maitre grandeur nature en troisième année. Tous ces envois étaient exposés en juin aux Beaux-Arts où les examinateurs faisaient leurs rapports envoyés au Ministre et édités au Journal officiel. « Vous êtes arrivés à Rome élèves, vous devez en revenir des maîtres » [31]. En fait, même en ménage et logeant hors de la Villa, le jeune peintre de 24 ans, se surpassa dans ses études et obligations, se singularisant même par ses envois supplémentaires facultatifs. Tels : un ilote à demi nu dont Théophile Gautier vanta le sentiment et l'exécution dans les colonnes de l'Illustration 1866[32], un portefeuille de dessin (non requis non plus) et une Pastorale, et, l'avant-dernière année, il ajouta de son plein gré à son envoi obligatoire une Néréide. Mais ces preuves de zèle et de bonne volonté marquantes auraient dû s’arrêter là car, pour finir, l’importance inégalée qu’il déchaina à son dernier envoi Moïse et le serpent d’airain, « un des plus importants tableaux qu'il ait peints »[29] - [33] fut des plus funestes à sa famille.

Une lettre d'Ernest Hébert, directeur de la Villa Médicis, adressée de Rome le 12 septembre 1869 à Émilien de Nieuwerkerken, surintendant des Beaux-Arts à Paris, plaide la cause du retard du dernier envoi du pensionnaire Diogène Maillart « cruellement atteint dans ses affections les plus tendres. Père de trois enfants, le peintre perd deux de ses petites filles en deux jours et veille la troisième, entre la vie et la mort, pendant plus de trois semaines »[34] (deux enfants, nées en Italie d’Alzire et Diogène, succombées en ce mois de juillet du climat de Rome où le retenaient les finitions de cette toile monumentale ; des croquis sur elles trois, remplirent des recueils au fil du temps heureux). En hommage à leur petite Janis 2 ans et sa sœur de 3 ans ½, inhumées au Cimetière Campoverano de Rome, une toile au retour en France contint leur déchirement secret : Madame D. Maillart[35], grave, assise au pied d’un arbre sur fond automnal, une longue mantille noire sur les cheveux, « portrait qui eut tant de succès »[29].Pour la naissance de leur fils Roger[36], à la fin de cet été de peine, ils se marièrent, leur première née, Éva Angelina[37], survivante de la contagion, fut reconnue [38]. Jeanne Beatrix née deux ans après[39] , cinquième et dernière enfant d’Alzire et Diogène, devint et resta l’enfant chérie de son père d’autant qu'Eva décéda à 19 ans[40], morte de langueur [41]. Non, Diogène ne put jamais se séparer de Jeanne ni en concevoir l’idée ; du moins ne l’admit-il pas. « Jeanne est toujours restée près de ses parents, en fidèle admiratrice de son père et dans une dévotion complète » Arch. fam.

Elle a été conçue et a grandi en même temps que la notoriété de son père dont les débuts au Salon n’ont été que fulgurants, « Maillart résista à la tentation des jeunes artistes d’exposer au salon, il n’y débuta que par des œuvres considérables »[27]. Entre 120*200 cm et 200*250 cm, toutes ses premières toiles furent médaillées et achetées par l'Etat pour les musées de province. Entre 1874 et 1881, pour « La sûreté de son coup d’œil et la connaissance de son métier qui manquent à tant d’artistes »[27], Édouard Charton l’engagea pour sa revue Le Tour du monde non seulement comme dessinateur mais réviseur de la revue [42]. Maillart se rendit d'ailleurs en tant que tel à New York en 1878[43]. Un des premiers portraits exposés au Salon par Maillart fut celui de Madame Elizabeth Patterson-Bonaparte en 1875 n° 1407 « Portrait d'une femme âgée, Mme Patterson, habillée de noir, d'une grande simplicité et d'une belle tournure. »[44].

Le succès continuait : il se vit nommé inspecteur des Travaux d'Art de la célèbre Manufacture de Tapisserie des Gobelins et son directeur artistique de 1873 à 1877.Un peu plus tard, au Salon 1881, n°1504, le portrait qu’il présenta de Mme Bertram Midfort de New York - « une des plus jolies femmes de la colo nie américaine à Paris »[45] côtoyait celui de la fiancée de Léon Gambetta, Léonie Léon, n°1505.

Au cours de cette très intense et brillante activité, sa fille Jeanne, bonne musicienne, s’adonnait au piano, donnait même des leçons ; recevait les invités avec sa mère car le couple menait grand train. Elle avait 18 ans quand il s’installa rue de Sèvres où, parmi la quarantaine d’élèves qui fréquentaient l’atelier, certains étaient amoureux d’elle mais « son père refusa toujours de la marier trouvant les prétendants trop rustres »[46]. Peinte à 4 ans à côté de sa grande sœur, puis à 14 ans en robe vénitienne et pour fêter ses 15 ans Avant le bal [47], elle était à chaque Salon remarquée, immanquablement avec sa mère toutes deux très élégantes, aux côtés du maitre. Mais qu’avait été son apprentissage du dessin et de la peinture pour être dite : élève de son père ?

Une jeune roumaine, assidue entre l’automne 1884 et le printemps 1888, au cours qu’il donnait place Wurtemberg, évoque, dans sa correspondance, Jeanne adolescente sur les lieux mais ne faisant pas partie du groupe d’élèves [48]. Par contre : « Matinée fort intéressante chez Mme Gayard-Pacini[49], écrit Nelly Rozier dans Le Monde artiste[50], citons Mlle Maillart, excellente pianiste ». Elle avait 30 ans et, au même âge, - trace unique et insignifiante de formation en dessin pour Jeanne Maillart - la presse relate qu'au concours de fin d’année 1901 à École nationale des arts décoratifs elle a obtenu un prix de la direction des Beaux-arts (dont son père était président) pour une composition ornementale[51], ce qui est bien peu comme preuve d’études, d’autant que, cette même année dans cette même école, sa cousine germaine âgée de 19 ans, Marcelle Maillart (fille de Diomède Philopœmen Maillart), remportait le prix d’honneur avec dix-huit nominations, dont quatorze premières médailles et une seconde. L’École nationale des Beaux-Arts - dont Diogène était membre de la Société, élu le 8 mars 1874[52] - étant ouverte aux femmes artistes à partir de 1897, que n’y est-elle jamais entrée, son frère Roger y ayant été assidu de si longues années ?

Malgré cela, quand elle eut 20 ans, son père, pour lui assurer une place honorable à Paris le jour où il disparaitra, et ne voyant, lui, que peinture – sut l’entrainer dans sa propre réussite. Orienté dans son intention par un nouveau statut social : la « femme artiste » représenté par l'Union des femmes peintres et sculpteurs, il s’évertua à la faire reconnaitre à ses côtés comme une femme peintre à part entière et parvint à son but en commençant par peindre un grand portrait d’elle assise avec, bien visibles, posés près d’elle, ses cartons à dessin à lui [53]. Exemple d’amour paternel tout-à-fait désintéressé et généreux : il signa certaines toiles de lui par Maillart seulement sans le D habituel donnant à sa fille son pinceau pour qu’elle peigne Jeanne. Écrire avec un pinceau n’est pas aisé d’autant moins pour un profane. Même pour plus de facilité en majuscule, un œil avisé remarquera la façon malhabile du tracé, parfois penché et avec trop ou pas assez d’espace avant le patronyme. Parfois, sont écrites de la main du peintre les lettres JEA et, ajoutées de la main de Jeanne, seulement les deux dernières lettres NE, encore mal formées. Ainsi apparurent les portraits, faits par lui de membres de la famille, ceux de Mme E. M. au Salon 1896 ; de Mlle N. au Salon 1897, Jeune Bretonne étude au Salon 1898, mentionnés dans le catalogue du Salon « Auteur, Mlle J. Maillart ». Voir. Et il lui fit décerner les mêmes récompenses que lui-même avaient reçues :« Jeanne Maillart, le 8 mars 1903, élue membre du Comité de la Société des Artistes Français, y obtenait une mention honorable votée le 29 mai 1903 » Journal des artistes [54] avec la toile Souvenance [55] aussitôt célébrée par la presse ( l'Étendard, L’Estafette, Le Petit Caporal ) « Souvenance de Mademoiselle Jeanne Maillart, un perron, assise une jeune femme en noir tient son enfant. Ce tableau décèle évidemment une tendance à la distinction naturelle, une recherche de sentiments et de dessin élégant » Le Voltaire 2 mai 1903.

C’est ainsi que chaque scène de genre ou nu, ou portrait, exposés avec la signature Maillart affublée du prénom Jeanne, recevait, de la part des critiques, des beaux éloges, des félicitations au père pour une telle élève, parfois de gentilles critiques prouvant que la méprise était totale et unanime.

Plus encore : en 1905, 1907 et 1908, les critiques s’enthousiasmèrent par écrit des grands portraits signés Jeanne, de ses parents : Portrait de Mme M. (Alzire Maillart, en toilette noir, assise près d'une table et tenant un livre et la joie a été générale au salon de 1907 pour les habitués de voir au mur l’autoportrait de Diogène, intitulé Portrait de mon père [56]et le Figaro de signaler « Un autre portrait, français de style, sérieux de travail, un bon portrait enfin, de M. Maillard par sa fille Jeanne Maillard. Si l'on dit, à l'état de cliché, qu'un peintre réussit toujours le portrait de sa mère, voici la preuve qu'une femme peintre réussit le portrait paternel ».

Et que dire de la conversation_piece intitulée « Dans l’Atelier » ? Autour du chevalet, le maitre s’est représenté debout entre Jeanne assise à droite et Alzire à gauche dans un fauteuil, Le Journal [57]de rapporter « Mademoiselle J. B. élève de Monsieur Diogène Ulysse Napoléon Maillart son père est encore parmi les jeunes femmes les mieux doués de la Maison des Artistes Français. Il y a de solides qualités dans le trio qu’elle a exposé dans l'atelier où l'on voit le vieux Diogène, chargé de prénoms, d’ans et même de sa palette, encore vert… » Voir

Maillart exécuta aussi, toujours avec le prénom Jeanne au bas de sa toile, deux scènes, la première : jeunes filles en cours de dessin titrée Entre élèves « et l’on rendra hommage à la vaillance de pinceau déployée par Mlle Maillart dans sa gracieuse composition » [58] mais Guillaume Apollinaire déplore « …de Mlle Jeanne Maillart, est plein de détails agréables qui disparaissent dans une si grande toile » [59] - et la seconde : Jeanne (bien reconnaissable) apprenant le piano à une personne La Leçon d’accompagnement, notée « délicieuse intimité de Mlle J. B Maillart » [60].

L’imposture, pour en finir, dort tranquillement mais n’en est pas moins flagrante, dans la réserve d’un musée de Province, avec la toile de maitre Le Repos du Modèle signée Jeanne Maillart. Diogène y a mis tant d’observation et d’étude, ce en quoi il excellait : qualité des portraits, science du nu, composition et lumière. L’esquisse qu’il avait exposée dix ans plus tôt Modèle – Scène d’atelier (Salon 1901-peinture n° 2647, auteur D. Maillart), mesurait 54,5 * 64,5 cm., il l’exécuta en 1912 en 212*152 cm. Le sujet est encore familial : autoportrait de Diogène assis au chevalet entre son fils Roger debout en blouse et André Maillart calepin en main ; le modèle se rechausse. Le baron Edmond de Rothschild [1845-1934], collectionneur et bienfaiteur des musées, l’acheta au Salon et en fit don la même année au Palais Longchamp [61]; son frère ainé, architecte membre de l'Institut, le baron Alphonse de Rothschild [1827-1905] faisait partie en même temps que Diogène Maillart de la Société des Amis des monuments parisiens. Thiebault Sisson avait-il saisi le vœu de Diogène en écrivant « Mademoiselle Maillard, dans Le Repos du Modèle délaye des qualités suffisantes pour lui permettre de mener à bien des toiles moins ambitieuses et d'un format moins gênant. Mais voilà: elle veut sa médaille » dans Le Temps le 3 mai 1912. Son père n’avait en effet pas d’autre but pour elle que cette médaille qui la classait dorénavant HC hors concours. E. Bénézit Gründ. La grande toile dont il fut l’auteur reçurent des échos enthousiastes : « Au chapitre des portraits nous rangerons l’Heure du repos ayant servi de prétexte à Mlle Maillart pour faire non seulement un bon morceau de nu mais aussi les portraits de son père entouré de ses élèves. » Le Journal des arts, 10 mai 1912. « Dans la Scène d’atelier, Mlle Maillart se montre la digne élève de son père. Le vieux maitre entouré de ses élèves vient d’ordonner le repos au modèle qui, entre parenthèses, est particulièrement bien étudié. » Gabriel Domergue (père de Jean-Gabriel) salle XVI. Le Soleil, 4 mai 1912. « L’Heure du repos, Scène d’atelier comporte un bon nu et un spirituel portrait de son père par Mlle Jeanne Beatrix Maillart La Gazette 1er mai 1912.

Pour conclure : entre 1896 et 1925, au moins une vingtaine d’œuvres du nom Maillart écrit de la main de Diogène, précédé de Jeanne écrit par sa fille, ont été exposées aux Artistes français ; à des emplacements moins importants que ceux de son père, exemple : salle XVII et lui, Grande salle ou Salle II mais saluées par la presse pendant 30 ans. Jeanne Béatrix a bénéficié de cet honneur depuis ses 24 ans jusqu’à sa cinquantaine, a joui de considération. Récompensée à L'Union des Femmes peintres à 34 ans des Palmes académiques remises par le sous-secrétaire d'état [62], n’y a-t-elle pas reçu à 39 ans la rosette de l'Instruction publique [63], (abréviation O.I. ajouté dans les catalogues [64]. Agée, elle restait une personnalité dans ce monde artistique fort attaché au souvenir de son père ; elle avait 77 ans quand une démarche a été faite par le député C. Marcouin au ministre de l’Education nationale Yvon Delbos pour que soit « conférée à Jeanne Maillart artiste-peintre la croix de la Légion d’honneur ». La réponse adressée au Palais Bourbon fut aussi courtoise que négative[65]. La vérité affleurait.

Notes et références

- Sur Gallica. Bnf.

- Brugal Antiquités.

- encyclopedie.picardie.fr.

- Connaissance des arts.

- « Diogène Maillart, ce peintre trop méconnu », Le Parisien, 2011.

- Archives du château Iulia Hasdeu, Câmpina, Roumanie.

- (en) « OOC - 'Psyche with Cupid ' by Diogene U. Maillart (Paris, 1890-1926) signed lower right 'D. Maillart', depicting lovely goddess seated on a classical marble bench amidst flowers in greek chiton with drape over legs, Cupid attempting to take an apple », sur invaluable.com (consulté le ).

- Victoria Charles & Anatoli Podoksik, Pablo Picasso, 2018 : « Picasso arrived in Paris in October 1900. He moved into in studio in Montparnasse, where he remained until the end o the year. Picasso […] found his subject, becoming a painter of Montparnasse. In a letter he inform a friend of his intention to exhibit paintings at the Salon. »

- Ancien atelier de Gustave Courbet.

- Ancien atelier d’Eugène Delacroix.

- Le Gaulois, 17 juin 1907 (n° 10838), p. 3 à Fontenay-aux-Roses.

- Archives de Paris 6e, acte de décès no 1576, année 1926 (vue 2/31).

- Registre journalier d'inhumation de Paris Montparnasse de 1926, en date du (page 16/31).

- Alzire Irma Demontreille est née à Valdampierre Oise Archives Oise cote microfilm 5MI301, Acte de son mariage avec Diogène Maillart le , no 14 des archives de l'Oise. Le relevé d'acte de décès de Diogène Maillart, no 1576, mairie de Paris 6e comporte l'erreur du patronyme de son épouse Demontreux au lieu de Demontreuille

- (es)Enrique Lynch del Solar, Biografia, Museo Nacional Bellas Artes

- Galerie Contemporaine, Littéraire, Artistique, Paris, Ludovic Baschet, 1878, 12pp in-folio, avec 4 photographies (clichés Mulnier et Goupil).

- Revue des beaux-arts, 1er février 1889, n° 2, p. 131. Salon de 1899. A propos des critiques d'art.

- L’Avenir des Hautes-Pyrénées, 5 septembre 1926. (Charles Marie Guillaume, dit Guy, Desazars de Montgailhard, né le 13 octobre 1873).

- Th. Nouvian, imprimeur-Editeur, 1896. VI-326 pp. Grand in-8°, édition ornée de six planches hors texte et de nombreux dessins in-texte. Article de Camille Enlart, Bibliothèque de l’École des Chartres, année 1897/58/ pp. 458-459.

- Base Joconde , Maillart Diogène.

- « peinture,tableau,(2017.0.8) », sur webmuseo.com (consulté le ).

- « peinture,tableau,(1982.1.1) », sur webmuseo.com (consulté le ).

- « chemin de croix : La Passion », notice no PM23000838, base Palissy, ministère français de la Culture, consultée le .

- Institut de France - Académie des Beaux-Arts, Règlement de l’Académie de France à Rome, Paris, Firmin-Didot,

- Une importante mise en scène mythologique, biblique ou historique.

- Un nu d'après modèle vivant.

- Ch.-V.-E. Lefebvre, Galerie contemporaine littéraire, artistique, Paris, Ludovic Baschet (père du journaliste René Baschet, directeur de l’Illustration), , Douze pages in-folio; avec 4 photos (clichés Mulnier et Goupil)

- L’Estafette, 29 janvier 1905.

- Dictionnaire biographique, Paris, J.-É. Maton, impr. Armorial français, 1894-1899, pages 33 à 36/272.

- Madame Deyrolle, Petite notice sur Diogène Maillart, Beauvais, Constant Moisand, imprimeur de la Préfecture,

- France Leichleiter, Les Envois de Rome des pensionnaires peintres de l’Académie de France à Rome de 1863 à 1914, (lire en ligne)

- Gautier, Théophile, « École des beaux-arts. Envois de Rome », L'Illustration, journal universel, vol. 48, no 1227, , p. 136-138.

- Moïse et le serpent d'airain, acheté par l’État et placé derrière le maitre-autel de la chapelle du Palais des Tuileries, Salon 1870. Esquisse Inv. FNAC FH 869-288.

- Archives nationales, cote F21 159.

- Mme M. de M., 196 x 124 cm, Salon 1873.

- Roger Maillart (1869 Paris 6e-1915 Rieux).

- (1864 Paris-1883 Vélizy)

- Acte mariage 30 08 1869, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, n°14.

- Jeanne Béatrix Angelina Maillart, [1971 Paris 14e - Neuilly 1965] acte n°2380.

- Acte décès Vélizy n°8, 13 aout1883.

- Les forces diminuent lentement, dépérissement.

- Cette collaboration lui fit illustrer neuf volumes reliés in quarto chez Hachette, fournissant soixante-douze dessins dont la plupart reproduits en pleine page.

- Karel David, Dictionnaire des artistes de langue française en Amérique du Nord, Presses Université Laval, , En provenance du Havre le 25 avril 1878 à bord de la Ville de Paris en 1ère classe.

- Gazette des beaux-arts, 1875, p.514.

- Née « Adèle de Chambly, épouse du gentleman américain bien connu, habitant Croissy-sur-Seine, fort riche et répandant le bien autour de lui ». Le Figaro, 20 août 1884.

- Maillart Jean-Denis, Sa Vie, son œuvre par lui-même, Paris, Éditions Arts et mémoires, 2021.

- Salon 1888, n°1706.

- Thieblin Catherine, Diogène Maillart, Beauvais, Association pour la Promotion du Patrimoine local de l’Oise et du Beauvaisis,

- Paule Aurore Gayrard ( Vienne 1843 – Paris 17e 1921), 1er prix de piano au Conservatoire de Paris en 1864),petite-fille d' Antonio Pacini, portrait Mme Gayrard-Pacini, par Léon-François Comerre 1890 au Musée d'Orsay.

- Le 04 janvier 1903.

- Le Petit Journal, 22 juillet 1901.

- Le Monde intellectuel, Berlin Charlottenburg,, Adolf Eckstein, 1889.

- Portrait de Mlle Jeanne M. Salon 1894, n°1232.

- Le 7 juin 1903, p. 4140.

- Souvenance, n°1185.

- Ville de Beauvais, INV 2002.32.

- 7 mai 1908

- Le Petit Temps, 1 mai 1910.

- l'Intransigeant, nº 10886, 5 mai 1910, p. 2.

- Le Gaulois, 30 avril 1911.

- INV BA 935.

- Le Radical 15 mai 1906.

- Le Gaulois, 14 mai 1911.

- le Salon d’hiver, 1937 et jusqu'en 1947.

- . Lettre officielle en date du 12 mai 1949 Ref : Cab/BDC 2479.

Annexes

Bibliographie

- France Leichleiter , « Les Envois de Rome des pensionnaires peintres de l’Académie de France à Rome de 1863 à 1914 » Thèse de doctorat en Histoire de l'art et archéologie, (2008)

- Chantal Humbert, « Quand Maillart rimait avec grand Art », La Gazette de l'Hôtel Drouot, no 10, , p. 254.

- Catherine Thieblin, Diogène Maillart. Sa vie (1840-1926), son œuvre, à Paris, en Ile-de-France et dans le Beauvaisis, préface d'Emmanuel Schwartz, conservateur du Patrimoine de l’École des beaux-arts de Paris, Association pour la Promotion du Patrimoine local de l’Oise et du Beauvaisis, 2012, 144 p.

- Diximus, Diogène Maillart, 1840-1926 , [catalogue raisonné], auto-édition, 260 reproductions couleur, 2014, 228 p. (OCLC 904478958), (ISBN 978-2-9549289-0-6).

- Gérald Schurr et Pierre Cabanne, Les petits Maitres de la Peinture 1820-1920, Vol.III, Paris, Les Éditions de l'Amateur, 1976, p. 108 (ISBN 2-85917-006-5). — Illustration en 1re de couverture de La Dame en noir par Diogène Maillart.

- Gérald Schurr, Le guidargus de la peinture, Les Éditions de l'Amateur, 1996.

- Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Vol.9, Gründ, 1999, pp. 29-30.

- Olympe Audouard, Silhouettes parisiennes, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1883, pp. 101 à 114.

- Hippolyte Devillers, « Diogène Maillart », Journal des artistes, 1883 (en ligne sur Gallica).

- Henri Carnoy et Émile Mathon, Dictionnaire biographique des hommes du Nord : Nord, Ardennes, Aisne, Somme, Pas-de-Calais et Oise, Collection des « grands dictionnaires biographiques », Paris, Imprimerie de l'Armorial français ,1899, pp. 117 à 129.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Ressources sur Diogène Maillart, Frick Art Reference Library, sur arcade.nyarc.org.