Rue Hautefeuille

La rue Hautefeuille est une voie située dans le quartier de la Monnaie du 6e arrondissement de Paris.

6e arrt Rue Hautefeuille

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 6e | ||

| Quartier | Monnaie | ||

| Début | Place Saint-André-des-Arts | ||

| Fin | 8, rue de l'École-de-Médecine | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 250 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | Avant 1252 | ||

| Ancien nom | Rue de la Barre, Rue du Chevet Saint-André, Rue Saint-André, Rue de la Vieille-Plâtrière. |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 4440 | ||

| DGI | 4490 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 6e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue Hautefeuille commence place Saint-André-des-Arts et se termine au 8, rue de l'École-de-Médecine, en face du site des Cordeliers de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Paris-Descartes.

La rue Hautefeuille est desservie par les lignes ![]()

![]()

![]() aux stations Odéon et Saint-Michel, ainsi que par plusieurs lignes de bus RATP 27 63 86 87 96.

aux stations Odéon et Saint-Michel, ainsi que par plusieurs lignes de bus RATP 27 63 86 87 96.

- Voies rencontrées

La rue Hautefeuille rencontre les voies suivantes, dans l’ordre des numéros croissants (« g » indique que la rue se situe à gauche, « d » à droite) :

- début : place Saint-André-des-Arts ;

- rue Francisque-Gay (g) ;

- impasse Hautefeuille (g) ;

- rue des Poitevins (d) ;

- rue Serpente ;

- boulevard Saint-Germain ;

- rue Pierre-Sarrazin (g) ;

- fin : rue de l'École-de-Médecine.

Origine du nom

L'origine du nom « Hautefeuille » est incertaine. Une hypothèse est que la rue était bordée d'arbres hauts et touffus et que les moines du couvent des Cordeliers allaient jouer au jeu de paume sous les « hautes feuillées[1] », ou en raison du nom de ruines romaines découvertes en 1358, lors du creusement des fossés de l'enceinte de Charles V et que l'on dénomma sous le nom d'Altum folium[2]. Cette hypothèse formulée par Jacques Hillairet est contredite par l'analyse chronologique d'Hercule Géraud, qui date Le Dit des rues de Paris aux premières années du XIVe siècle, dans lequel la rue porte déjà le nom de « Haute Feuille[3] ».

Historique

La rue Hautefeuille est une très ancienne rue de Paris, qui au Moyen Âge allait jusqu'au faubourg Saint-Jacques. Elle fut coupée en deux par l'enceinte construite par Philippe Auguste entre 1190 et 1215[4]. La construction au XIIe siècle du couvent des Cordeliers raccourcit de nouveau la rue qui s'arrête maintenant rue de l'École-de-Médecine, ancienne rue des Cordeliers.

En 1252, la rue porte le nom de « rue de la Barre » entre la rue Saint-Séverin et la rue Serpente.

En 1292, elle est désignée dans un document fiscal comme « la rue qui va droit à Saint-Andri », ce qui laisse penser qu'elle n'avait alors toujours pas de nom connu de tous[3].

Elle est citée dans Le Dit des rues de Paris, de Guillot de Paris, sous la forme « rue de la Barre ».

À la fin du XIIe au XVIe siècle, elle est appelée « rue du Chevet-Saint-André », « rue Saint-André » puis « rue de la Vieille-Plâtrière », avant de prendre son nom actuel.

Elle est citée sous le nom de « rue de Haulte feuille » dans un manuscrit de 1636.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 5 : hôtel des abbés de Fécamp, ou hôtel de Fécamp, édifice

Classé MH (1948). Cet hôtel particulier, situé au croisement entre la rue Hautefeuille et l'impasse Hautefeuille, date du XVIe siècle et a été construit en remplacement d'une ancienne demeure des abbés de Fécamp qui datait de 1292. Le bâtiment possède une tourelle d'angle, ou échauguette, en cul-de-lampe, du début du XVIe siècle, classée monument historique. Elle est fortement détériorée mais il subsiste toutefois les sculptures en dentelles de l'encorbellement et les perles et entrelacs de la corniche. Les façades et toitures font l'objet d'une inscription par arrêté du et la tourelle d'angle fait l'objet d'un classement par arrêté du [5].

Classé MH (1948). Cet hôtel particulier, situé au croisement entre la rue Hautefeuille et l'impasse Hautefeuille, date du XVIe siècle et a été construit en remplacement d'une ancienne demeure des abbés de Fécamp qui datait de 1292. Le bâtiment possède une tourelle d'angle, ou échauguette, en cul-de-lampe, du début du XVIe siècle, classée monument historique. Elle est fortement détériorée mais il subsiste toutefois les sculptures en dentelles de l'encorbellement et les perles et entrelacs de la corniche. Les façades et toitures font l'objet d'une inscription par arrêté du et la tourelle d'angle fait l'objet d'un classement par arrêté du [5].

L'hôtel des abbés de Fécamp à l'angle de la rue et de l'impasse Hautefeuille.

L'hôtel des abbés de Fécamp à l'angle de la rue et de l'impasse Hautefeuille. Vue générale de l'hôtel des abbés de Fécamp avec sa tourelle.

Vue générale de l'hôtel des abbés de Fécamp avec sa tourelle. Détail de la base sculptée de la tourelle.

Détail de la base sculptée de la tourelle.

- No 6 : Léon Vanier (1847-1896) ouvrit ici, vers le début des années 1870, sa première librairie, puis une maison d'édition. Il quitta les lieux en 1878 pour s'installer au no 19 quai Saint-Michel.

- No 7 : cinéma d'art et essai MK2 Hautefeuille, situé au croisement de la rue Serpente.

- No 8 : Hôtel particulier construit sous Louis XIII, ayant été la propriété de l'évêque de Césarée de Maurétanie, Bonaventure Rousseau. Le quartier ayant accueilli de nombreux éditeurs, cet hôtel n'échappa pas à la règle et en 1812 le libraire-imprimeur-éditeur Jean-Jacques-Pierre Deterville, cousin de Nicolas Roret, y résida. Plus tard, une imprimerie y fut installée. M. et Mme Flamand, fondateurs des Éditions du Seuil, une des plus importantes maisons d’édition françaises, ont ensuite été locataires du 1er étage et d’une partie du second, de 1932 à 1950. Les Éditions du Seuil ont d'ailleurs vu le jour dans cet hôtel particulier en 1945, au 1er étage.

- No 12 : Nicolas Roret demeura en ces lieux à son arrivée à Paris au début du XIXe siècle.

- No 13 : Manufacture de vitraux Didron.

- No 17 : le poète Charles Baudelaire est né à cette adresse, dans une maison qui n'existe plus[1]. Une plaque lui rend hommage.

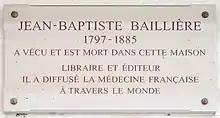

- No 19 : c'est ici que le l'éditeur Jean-Baptiste Baissière (1797-1885) installe sa nouvelle maison d'édition dans laquelle il meurt en 1885. Une plaque commémore l'événement.

- No 21 : hôtel de Forez dit aussi hôtel de Bullion[6], des XVIe et XVIIe siècles, édifice

Inscrit MH (1990)[7]. Le terrain délimité par la rue Hautefeuille (entre les numéros 15 et 21), la rue de l'École-de-Médecine, la rue Pierre-Sarrazin et la rue de la Harpe (actuel boulevard Saint-Michel) est au Moyen Âge jusqu'en 1310 un cimetière juif.

Inscrit MH (1990)[7]. Le terrain délimité par la rue Hautefeuille (entre les numéros 15 et 21), la rue de l'École-de-Médecine, la rue Pierre-Sarrazin et la rue de la Harpe (actuel boulevard Saint-Michel) est au Moyen Âge jusqu'en 1310 un cimetière juif.

- Le terrain semble avoir appartenu par la suite à Pierre Sarrazin qui le vendit en 1252 aux chanoines de l'abbaye de Prémontré pour y installer le collège Danville. L'hôtel particulier actuel dit « hôtel Bullion », a appartenu en 1703 à Angélique Charlotte de Bullion[8], en 1755 au capitaine de Coëtlosquet et, en 1805, à Arthus Bertrand. Au début du XXe siècle, le bâtiment était occupé par l'Association corporative des étudiants en médecine. En 1923, les éditions Georges Crès et Cie y sont installées[9]. Le bâtiment possède une tourelle d'angle octogonale à deux étages datant du XIVe siècle, classée monument historique depuis 1992.

Le no 21, rue Hautefeuille en 1869-1870.

Le no 21, rue Hautefeuille en 1869-1870. Le no 21, rue Hautefeuille en 2008.

Le no 21, rue Hautefeuille en 2008. Autre vue en 2014.

Autre vue en 2014.

- No 23 : le libraire-éditeur Arthus Bertrand réside à cette adresse en 1808. Il a fait l'acquisition des fonds de monsieur Buisson et de madame veuve Desaint.

- La brasserie Andler, située vers le milieu de la rue, était dans les années 1840-1860 un lieu de rendez-vous animé des étudiants, artistes et personnalités de la gauche républicaine. La fréquentaient entre autres Gambetta, Jules Vallès, Courbet, Corot, Daumier, André Gill[1].

- No 32 : le peintre Diogène Maillart (1840-1926) avait un atelier à cette adresse en 1872.

Notes et références

- Paris avant.

- Jacques Hillairet, Évocation du vieux Paris, éditions de Minuit, 1952.

- Hercule Géraud, Paris sous Philippe le Bel. D'après des documents originaux et notamment d'après un manuscrit contenant le rôle de la taille imposée sur les habitants de Paris en 1292, Imprimerie de Crapelet, 1837, p. VIII. Lire en ligne.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117), p. 624.

- « Hôtel des abbés de Fécamp ou Hôtel de Fécamp », notice no PA00088522, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- SAINT-VICTOR (J.-B. de) Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois (1809), t. 3, p.614.

- « Hôtel de Foretz ou Bullion (ancien) », notice no PA00088533, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L'Hôtel Bullion - Restauration des façades, fiche établie par MFI (en ligne)

- W. F. Volbach, traduction de Maurice Bloch, Les Ivoires au Moyen-Âge, Paris, Éditions C. Grès & Cie, 1923, 48 p.

Annexes

Bibliographie

- Jean-Baptiste-Michel Renou de Chauvigné dit Jaillot, « Rue Hautefeuille », dans Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris, depuis ses commencements connus jusqu'à présent, chez l'auteur, Paris, 1773, p. 87-88 (lire en ligne)

- Jules Quicherat, La rue et le château Hautefeuille à Paris, tiré à part des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires tome XLII (lire en ligne)

- Henri Baillière, La Rue Hautefeuille, Paris, J.-B. Baillière, 1901. Lire en ligne.

_-_2021-07-29_-_1.jpg.webp)