Rue Serpente

La rue Serpente est une voie située dans le quartier de la Monnaie dans le 6e arrondissement de Paris, en France.

6e arrt Rue Serpente

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 6e | ||

| Quartier | Monnaie | ||

| Début | 18, boulevard Saint-Michel | ||

| Fin | 9, rue de l'Éperon | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 200 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | Vers 1179 | ||

| Ancien nom | Rue Serpente vicus Serpentis rue du Serpent rue Sinueuse rue de la Serpente rue du Battoir-Saint-André rue Jehan-de-Fontenoy rue de la Plâtrière Haute-Rue rue Bastouer rue de la Vieille-Plâtrière rue du Battoir |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 8567 | ||

| DGI | 8933 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 6e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue Serpente est desservie par la ligne ![]()

![]() à la station Odéon et la ligne

à la station Odéon et la ligne ![]()

![]() à la station Cluny - La Sorbonne, ainsi que par les lignes de bus RATP 63 86.

à la station Cluny - La Sorbonne, ainsi que par les lignes de bus RATP 63 86.

Origine du nom

La rue Serpente, qui commençait rue de la Harpe et finissait rue Hautefeuille, fut ouverte en 1179 sous le nom de vicus Serpentus, comme l'indiquent des actes notariés, en raison des sinuosités qu'elle décrivait. En 1180, elle est appelée « rue du Serpent » ; en 1263, vicus Tortuosus qui est ad oppositis Palatii Termanum (« rue sinueuse qui est en face du palais des Thermes ») et, vers 1295, « rue de la Serpente » ou « rue Serpente ».

Vers 1280-1300, elle est citée dans Le Dit des rues de Paris de Guillot de Paris sous la forme « rue de la Serpent[1] ».

Le tracé actuel de la rue a absorbé une autre rue historique du vieux Paris, connue sous le nom de « rue du Battoir-Saint-André » lorsque l'odonyme disparut. Cette rue, qui commençait rue Hautefeuille et finissait rue de l'Éperon, s'appelait en 1292 « rue Jehan-de-Fontenoy ». Elle est citée dans Le Dit des rues de Paris de Guillot de Paris sous le nom de « rue de la Plâtrière » ; en 1430, elle est appelée « Haute-Rue » dite « rue Bastouer », en 1520, « rue de la Vieille-Plâtrière », puis « rue du Battoir », du fait d'une enseigne qui s'y trouvait.

Historique

La rue actuelle résulte de la fusion, en 1851, de la rue du Battoir-Saint-André entre la rue Hautefeuille et la rue de l'Éperon, et la rue Serpente entre la rue de la Harpe et la rue Hautefeuille.

Rue Serpente

La rue Serpente, qui commençait la rue de la Harpe et finissait rue Hautefeuille, fut ouverte en 1179, sous le nom de vicus Serpentus, comme l'indiquent des actes notariés, en raison des sinuosités qu'elle décrivait.

En 1180, elle est appelée « rue du Serpent », en 1263, vicus Tortuosus qui est ad oppositis Palatii Termanum (« rue sinueuse qui est en face du palais des Thermes ») et vers 1295, « rue de la Serpente » ou « rue Serpente ».

Vers 1280-1300, elle est citée dans Le Dit des rues de Paris de Guillot de Paris sous la forme « rue de la Serpent[1] ».

Elle est citée sous le nom de « rue de la Serpente » dans un manuscrit de 1636.

Rue du Battoir-Saint-André

La rue du Battoir-Saint-André, qui commençait rue Hautefeuille et finissait rue de l'Éperon, s'appelait en 1292 « rue Jehan-de-Fontenoy ».

Elle est citée dans Le Dit des rues de Paris sous le nom de « rue de la Plâtrière ».

En 1430, elle est appelée « Haute-Rue » dite « rue Bastouer ».

En 1520, « rue de la Vieille-Plâtrière » puis « rue du Battoir » en raison d'une enseigne.

Elle est citée sous le nom de « rue du Battouer » dans un manuscrit de 1636.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Les archives de la presse permettent de retrouver la trace et de situer plusieurs librairies ou organes de presse établis dans la rue il y a plus de deux siècles : au no 9 le bureau du Journal des Dames en 1791[2], au no 13 la librairie Aimé Payen en 1825[3], au no 14 l’éditeur-libraire Chez Plancher en 1817[4], au no 16 Chez L’Huillier en 1816[5], au no 17 Chez Garnery en 1790[6]... Dans le roman Illusions perdues, Honoré de Balzac y établit deux de ses personnages, eux aussi libraires, qui occupent « le rez-de-chaussée d’un de ces vieux hôtels de la rue Serpente, où le cabinet de la maison se trouvait au bout de vastes salons convertis en magasins »[7].

- Le cinéma d'art et d'essai MK2 Hautefeuille, situé au croisement de la rue Hautefeuille.

- No 7 : emplacement du collège de Tours, fondé par l'archevêque Étienne de Bourgueil en 1330, avant d'être rattaché à l'université de Paris en 1763.

- No 13 : emplacement de la librairie de C.G.F. Lamyre, auquel s'associa, peu de temps avant sa mort, Déodat Gratet de Dolomieu[8].

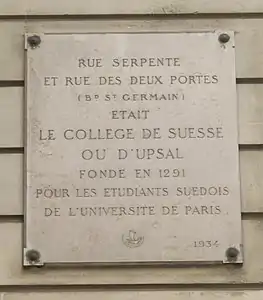

- No 15 : emplacement du collège de Suesse ou d'Upsal, fondé en 1291 ou 1315[9]pour les étudiants suédois de l'université de Paris par maître André, prévôt d'Uppsala en Suède, probablement pour le compte du chapitre de la cathédrale d'Uppsala, il consiste en deux maisons adjacentes situées rue Serpente et rue des Deux-Portes. Il décline rapidement, malgré plusieurs tentatives de l'évêque et du chapitre d'Uppsala pour y envoyer des pensionnaires, et, au milieu du XIVe siècle, il est dit « que, depuis longtemps, les étudiants suédois ne viennent plus étudier à Paris ». En 1354, le collège est définitivement vendu à Yves Simon, secrétaire du roi de France, à charge de verser à l'avenir une pension de 7 livres parisis aux élèves suédois qui viendraient s'établir à Paris. Le jardin commun aux deux maisons reste la propriété de la nation suédoise et, à partir de 1374, est loué à un autre secrétaire royal pour la somme de 40 sous par an.

- No 16 : hôtel Serpente, où est installé en 1829 le libraire Gauthier frères et Cie[10].

- No 28 : la Maison de la recherche de Sorbonne Université, ancien hôtel des Sociétés savantes.

Le cinéma MK2 Hautefeuille.

Le cinéma MK2 Hautefeuille. Plaque au no 15 rappelant que le site abritait autrefois le collège de Suesse ou d'Upsal, fondé en 1291 pour les étudiants suédois de l'université de Paris.

Plaque au no 15 rappelant que le site abritait autrefois le collège de Suesse ou d'Upsal, fondé en 1291 pour les étudiants suédois de l'université de Paris.

Notes et références

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Éditions Maisonneuve & Larose, 1855, p. 613.

- Le courrier de l’hymen, 9 juin 1791, sur RetroNews.

- Le Mémorial catholique, 1er octobre 1825, sur RetroNews.

- Journal général de France, 7 juillet 1817, sur RetroNews.

- Mercure de France, 1er janvier 1816, sur RetroNews.

- L’Observateur, 28 janvier 1790, sur RetroNews.

- Honoré de Balzac, Illusions perdues, folio classique, 2015, (ISBN 978-2-07-030989-4), p. 523.

- Notice de la BnF.

- Désaccord sur les dates : fondé le dit Alexander Budinszky, Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter, Berlin, 1876, pp. 62-63.

- Pons Augustin Alletz, abbé Filsjean, Dictionnaire des Conciles, Paris, chez Gauthier frères et Cie, 1820.

_-_2023-05-25_-_1.jpg.webp)