Quai Saint-Michel

Le quai Saint-Michel est une voie située le long de la Seine, à Paris, dans le 5e arrondissement.

5e arrt Quai Saint-Michel

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 5e | ||

| Quartier | Sorbonne | ||

| Début | Petit-Pont et 2, place du Petit-Pont | ||

| Fin | Pont Saint-Michel, place Saint-Michel | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 157 m | ||

| Largeur | 17 m | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 8934 | ||

| DGI | 8710 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 5e arrondissement de Paris

| |||

Origine du nom

Le quai Saint-Michel doit son nom à la proximité du pont Saint-Michel, situé au voisinage de l'ancienne chapelle Saint-Michel du Palais[1].

Plaque rappelant l'emplacement de la chapelle Saint-Michel, 8, boulevard du Palais.  Quai Saint-Michel - plan de Paris d'Ambroise Tardieu - 1839.

Quai Saint-Michel - plan de Paris d'Ambroise Tardieu - 1839.

Historique

La première pierre du fondement du quai Saint-Michel fut posée le 4 août 1561.

- « Bureau de la Ville, 4 août 1561.

Aujourd'buy a esté imposé la première pierre du fondement du quai Sainct-Michel, en la présence de Monsieur le Prévost des marchands, de Marle, Messieurs Nicolas Godefroy et Jean Sanguin, eschevins, et les entrepreneurs du bâtiment dudit quay, et ont mesdicts sieurs magnné la dite première pierre avec la truelle et la chaulz, et ont donné ausdit entrepreneurs 3 escus pour le vin et 1 petit escu pour les peauvres. »

- « Bureau de la Ville, 4 août 1561.

Il semble que, seule, la première pierre fut posée, à l'exception de quelques terrassements qui furent exécutés par les galériens détenus au Petit Châtelet, car un arrêt du Conseil du roi, en date du 25 avril 1767, et des lettres patentes en date du 31 juillet 1767 ordonnèrent la construction de ce quai avec la destruction des maisons qui bordaient la Seine et l'érection d'un quai à la place de la berge :

- « Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux Conseillers, les gens tenans notre Cour de Parlement, à Paris, salut.

Nous étant fait représenter en notre Conseil le plan gênerai des bords de la rivière, dans l'étendue de la Ville de Paris, que les Prévôt des Marchands et Echevins auraient fait lever et sur lequel ils ont fait marquer par nos ordres les différens projets d'embellissement et de commodité publique dont cette partie de la Ville est susceptible et dont nous nous sommes souvent et depuis longtemps occupé, autant pour procurer de nouveaux avantages aux habitans de notre bonne Ville de Paris que pour augmenter de plus en plus la magnificence de la Capitale de notre Royaume, et ayant reconnu que l'établissement de nouveaux quais a été jusqu'à présent un des plus assurés moyens de remplir ce dessein, et que d'ailleurs le commerce et la navigation se feraient avec plus de commodité si tous les bords de la rivière étaient libres et qu'il fut possible d'augmenter les ports, nous aurions déterminé de saisir toutes les occasions d'accélérer l'exécution d'un projet si utile et sur ce qu'il nous a été représenté par les Prévost des Marchands et Echevins que la rue de la Huchette, l'une des plus incommodes et des plus étroites du quartier de l'Université, est cependant un des passages le plus utile et le plus fréquenté de la Ville, et que la grande profondeur des maisons de cette rue qui ont issue sur la rivière, rendroit possible de les retrancher pour y former un quay de cinquante pieds de largeur, au moyen duquel une partie de nos intentions se trouverait remplie, que la maison dont la chute arrivée le neuf février dernier, et celle joignante qui a été démolie, offriraient un moyen de commencer rétablissement de ce quay, que la rue des Trois-Chandeliers dont tout un côté se trouve bordé par ladite maison démolie, appartenant aux Prêtres de l'Oratoire, est dans une disposition convenable pour former de ladite rue de la Huchette une communication au quay proposé en face de la rue Zacharie, et qu'il sera utile de lui procurer une largeur plus considérable, pourquoi s'il nous plaisoit d'aprouver la suppression de la ruelle appelée des Trois-Canettes, qui est de l'autre côté desdits deux terreins et dont l'usage est inutile, aux gens de pied et même aux maisons voisines, il sera possible d'en ajouter la largeur à celle de la rue des Trois-Chandeliers en approchant dans toute son étendue la maison appartenant aux Prêtres de l'Oratoire, et le terrein de la maison écroulée du coté de ladite ruelle connue sous la dénomination de la maison Delygru, et qu'ils auraient fait dresser en conséquence par le maître général des batimens de la Ville un plan particulier de ce local, lequel étant remis sons nos yeux, nous aurions rendu le vingt cinq avril dernier, en notre Conseil d'Etat, nous y étant, un arrest par lequel nous aurions pourvu à la construction dudit nouveau quay et sur lequel nous aurions ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seraient expédiées. Lesquelles lettres lesdits Prévost des Marchands et Echevins nous auraient très humblement supplié de leur accorder. A ces Causes, de l'avis de notre Conseil, qui a vu ledit arrêt dont expédition est cy attachée, sous le contre scel de notre chancelerie, et conformément à icelui nous avons ordonné, et par ces présentes, signées de notre main, ordonnons ce qui suit :- Article 1 : il sera formé un quai de cinquante pieds de largeur entre le Petit Pont et le Pont Saint-Michel, lequel sera établi de ligne droite, à prendre depuis le milieu de l'arcade actuelle du Petit Châtelet au point marqué A sur le plan à nous présenté jusqu'au dehors de l'angle en saillie près la rue des Trois-Chandeliers au point marqué B sur le plan, auquel lieu le mur dudit quay formera coude et retraite de huit pieds, et qu'il y sera établi un escalier pour descendre à la rivière, duquel point B ledit mur suivra la fondation actuelle des maisons qui bordent la rivière jusqu'au Cagnard de la Bouclerie.

- Article 2 : ledit quay sera ouvert sur la place du Pont-Saint-Michel dont les maisons, ainsi que celle de la continuité dudit pont dans le Carrefour de la Bouclerie, seront à l'avenir supprimées, il sera formé un égout sous la voye publique dudit quay pour l'évacuation des eaux de la rue de la Harpe et une route avec escalier pour descendre à la rivière par la rue du Chat-qui-Pêche.

- Article 3 : La ruelle des Trois-Canettes sera supprimée, et la maison à construire, appartenant aux Prêtres de l'Oratoire, sera appuyée contre celle qui se trouve de l'autre côté de ladite ruelle et dont le mur deviendra mytoyen, aux termes de la coutume de Paris, ladite maison des Prêtres de l'Oratoire sera retranchée sur ladite rue des Trois-Chandeliers pour pouvoir lui procurer un alignement droit dans toute son étendue et à douze pieds de largeur dans la partie la plus étroite.

- Article 4 : Ordonne aux Prévost des Marchands et Echevins d'acquérir tous les terreins et batimens apartenans à des particuliers, qui pouront être nécessaire pour la formation dudit quay, depuis le Petit Pont jusques et compris les maisons du Pont Saint Michel et les ailes en dépendantes, comme aussi de revendre ou échanger, même avec les gens de main morte, sans qu'il soit nécessaire de prendre sur lesdits échanges des lettres patentes, conformément à l'édit de mil sept cent quarante neuf, auquel nous dérogeons à cet égard, les parties desdits terreins et batimens qu'ils auront acquis pour l'exécution du projet, et dont il leur conviendra de disposer. Voulons que toutes les acquisitions qui seront par eux faites pour l'exécution dudit plan soient et demeurent (attendu leur destination) exemples, ainsi que les reventes ou échanges de tout, droit d'amortissement, insinuation, centième denier, indemnité et autres généralement quelconques, même des droits seigneuriaux à nous apartenans, sauf les droits de Seigneur s'il y a lieu.

- Article 5 : En attendant que ce plan puisse recevoir son exécution, voulons qu'aucune des maisons de la rue de la Huchette ne puisse être reparée, augmentée ou changée dans son intérieur en l'étendue de dix toises, à prendre de la face sur la rivière, sans qu'il en soit donné par les propriétaires avis aux Prévost des Marchands et Echevins, lesquels après visite par eux faite donneront permission s'il y a lieu, et telle qu'il leur paraîtra convenable ou des lors traiteront, s'ils le jugent à propos, pour l'acquisition de la superficie des terrains ou bàtimens qui seront nécessaires pour la formation dudit quay en ses abords.

- Article 6 : Les propriétaires ne pouront se dispenser de vendre ausdits Prévost des Marchands et Echevins les parties de terrain et bàtimens qui se trouveront nécessaires pour l'exécution dudit projet, et s'il s'en trouve quelques-uns dont le prix ne puisse être convenu de gré à gré, l'estimation en sera faite par le Maître général des bàtimens de la ville, conjointement avec l'arbitre qui sera nommé de la part de chacun desdits propriétaires, toutefois en mettant en considération l'avantage qui doit résulter dudit quay en faveur desdits propriétaires pour les terrains qui leur resteront le long dudit quay.

- Article 7 : Les alignemens dudit quay, de ladite rue des Trois-Chandeliers et des autres parties qui y ont raport seront donnés conformément au plan annexé à la minutte dudit arrêt du vingt-cinq avril dernier par le Maître général des bàtimens de la Ville, en présence des Prévost des Marchands et Echevins, et en celle du sieur Mignot de Montigny, trésorier de France au Bureau des finances de Paris, que nous avons commis et commettons à cet effet, et les pentes du pavé desdits quay et rue seront réglées quand il y aura lieu par ledit Maître général des bàtimens de la Ville et par l'inspecteur du pavé de Paris.

Enjoignons ausdits Prévost des Marchands et Echevins de tenir la main à l'exécution des présentes et dudit arrest de notre Conseil du vingt-cinq avril dernier. Voulons que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté, nonobstant toutes oppositions ou empêchemens.

Si vous, mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et le contenu en icelle exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est notre plaisir.

- Donné à Compiègne le trente uniesme jour de juillet, l'an de grâce mil sept cent soixante sept et de notre règne le cinquante deuxième. »

- « Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux Conseillers, les gens tenans notre Cour de Parlement, à Paris, salut.

Par lettres patentes du 22 avril 1769, il avait été prévu de lui donner le nom de « quai Bignon[2] » en l’honneur d’Armand-Jérôme Bignon alors prévôt des marchands de Paris[3].

Les actes administratifs précédents n'ayant pas été suivi d'effet, un nouveau décret en date du 25 mars 1811 fut pris par Napoléon Ier et les travaux du pont de Montebello reprirent en 1812 :

- « Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, etc., sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, nous avons décrété et décrétons :

- Article 1 : d'ici à nouvel ordre, la construction du pont des Invalides ne sera pas commencée.

- Article 2 : il sera construit un quai en maçonnerie sur la rive gauche de la Seine comprise entre la place Saint-Michel et le pont de la Tournelle et qui portera le nom de quai de Montebello.

- Article 3 : les 300 000 francs destinés, par notre décret du 24 février dernier, à la construction du pont des Invalides seront employés de la manière suivante, savoir :

- 150 000 francs à la réparation des quais de la rive gauche et de la rive droite, avoisinant le pont Saint-Michel, dits quais Saint-Louis, du Marché-Neuf et des Augustins,

- et 150 000 francs aux travaux du quai de Montebello.

- Article 4 : Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

- Signé : NAPOLÉON. »

- « Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, etc., sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, nous avons décrété et décrétons :

Le quai fut ouvert à la circulation en 1816, sous le nom de « quai Saint-Michel », appellation qu'il conserva jusqu'à un arrêté préfectoral de 1928 qui décida de donner au quai le nom de René Viviani. Les protestations contre ce changement de dénomination furent telles que le quai garda son odonyme originel[4]. Un nouvel arrêté en date du 31 janvier 1929 rétablit officiellement le nom de « quai Saint-Michel ».

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 1 (et no 2 place du Petit-Pont) : au café de l'hôtel Notre-Dame Saint Michel fut créé le 8 novembre 1948 le mouvement Cobra. Les chambres de l'hôtel ont été rénovées et décorées par le grand couturier français Christian Lacroix, reconverti dans le design et la mise en scène.

- No 3 : immeuble datant du second quart du XVIIIe siècle, auquel sont également attribués les nos 5 et 7 et, côté rue de la Huchette les nos 4 et 6[5]. L'artiste peintre et plasticien Roger Bezombes (1913-1994) s'établit au no 3 vers la fin des années 1930, dans un atelier qu'il conserva toute sa vie[6], quoiqu'il fût, à partir des années 1950, propriétaire d'un mas provençal à Maillane[7].

- No 15 : maison de l'époque d'Henri IV (1553-1610)[8] abritant l'hôtel Les Rives de Notre-Dame, précédemment Hôtel de Suède (Hôtel de Suède et Côte d’Or en 1880). François-Fortuné Guyot de Fère cite la maison dans son Annuaire des artistes français de 1832 comme étant la résidence du graveur Achille Désiré Lefèvre. En 1959, Jean-Luc Godard choisit l'Hôtel de Suède comme décor réel pour le tournage de certaines séquences de son film À bout de souffle, avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo dans les rôles principaux. L'intérieur de la chambre 12 avait néanmoins été reconstitué en studio[9].

- No 17 anciennement no 13 (jusqu'à la moitié du XIXe siècle) : cet immeuble de trois travées et quatre étages, bâti puis tenu pendant des décennies comme hôtel meublé par la famille d'un ancien soldat de la garde nationale nommé Petit, portait en 1827 l'enseigne Hôtel de l'Étoile du Nord[10], lorsque le jeune écossais Thomas Guthrie (1803-1873), qui poursuivit ses études de théologie à Paris y séjourna. Le pasteur philanthrope y revint en 1856 pour une visite de courtoisie et rencontra la plus jeune des trois filles du couple Petit, qui avait pris la succession. Guthrie, jugeant pourtant souvent et sévèrement le caractère et les mœurs des Français a décrit l'atmosphère accueillante et chaleureuse de cet établissement et vanta les mérites de ses hôtes, la famille, selon lui, la plus honorable et respectable de Paris[11].

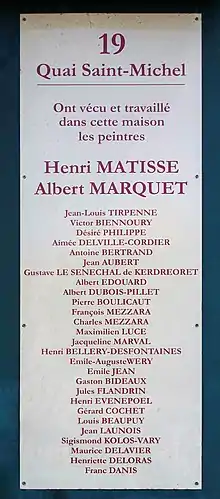

- No 19 : Immeuble de rapport de la première moitié du XIXe siècle dont les bâtiments annexes ont pour adresses les nos 22 et 24 rue de la Huchette. La façade principale donnant sur la Seine se distingue par une arcade à cinq baies cintrées. Elle présente une élévation de trois étages à cinq travées au-dessus du rez-de-chaussée et de l’entresol, ainsi qu'un niveau de combles aménagé en habitations. L'accès se fait par une porte centrale à battant double inscrite dans une ouverture qui dépasse le rez-de-chaussée pour se terminer, au niveau de l'entresol, en arc de plein cintre entièrement occupé par une fenêtre. Hormis un cartouche à la clé d'arc de la travée centrale – seul décor sculpté remarquable de la façade – les quatre baies reparties par deux de chaque côté suivent le même schéma. Au-dessus de chacune des cinq clés d'arc une applique murale supporte une lanterne vitrée suspendue. Des fenêtres à la française, munies de persiennes et de garde-corps au décor recherché, placés à la verticale des arcs assurent l'éclairage des étages, des fenêtres plus petites celui des logements des combles. Seul le deuxième étage bénéficie, devant la fenêtre centrale, du privilège d'un balcon (photo de 1880 ci-contre). Le bel équilibre de cette façade sobre et harmonieuse est aujourd'hui rompu au niveau des combles, où une des petites fenêtres a été remplacée par une grande baie vitrée. D'autre part, les ajouts – tels que auvents de couleurs variées et drapeaux – apportés à la façade par les établissements commerciaux et de restauration qui occupent le rez-de-chaussée, empêchent le promeneur d'apprécier les belles lanternes.

- Le peintre d'histoire François Victor Eloi Biennourry (1823-1893) aménagea dans cet immeuble en 1852 et y décéda en 1893. Le peintre Albert-Jules Édouard, d'origine caennaise, y tint son atelier de 1870 à 1919.

- Albert Dubois-Pillet (1846-1890), militaire et peintre pointilliste y disposa d'un atelier avant sa mutation au Puy en 1889.

- Léon Vanier (1844-1896) tient sa librairie de 1878 à sa mort[12].

- Henri Matisse (1869-1954) occupe un atelier au troisième étage de 1895 à 1907, puis au quatrième en 1913[13].

- Henri Bellery-Desfontaines (1867-1909) occupe également un atelier de 1895 à 1901[14].

- Albert Marquet (1857-1947) aménage en janvier 1908 dans l'atelier laissé vacant par Matisse.

- En face, avec ses boîtes de bouquiniste, officiait le marchand d'estampes L. Joly[15].

- No 23 : face à cet emplacement, Joseph Gibert installa en 1886 sa boite de bouquiniste, premier rayon de la future librairie Gibert[16].

- No 29 (et no 1 place Saint-Michel) : immeuble à usage mixte construit en 1867[17] à l'emplacement d'une maison d'angle antérieure qui donnait à la fois sur le quai et sur l'ancienne place du pont Saint-Michel et qui portait le dernier numéro du quai, à savoir le no 25 en 1844[18], respectivement le no 27 en 1855[19]. La nouvelle place, ouverte en 1855, reçut en 1865 le nom de place Saint-Michel. Les façades des constructions qui s'élevèrent alors autour de cette place furent soumises à une servitude architecturale et conservent jusqu'à ce jour leurs baies toutes identiques. Le nouvel immeuble d'angle bâti en 1867 reçut le no 29 quai Saint-Michel et le no 1 place Saint-Michel et fut soumis à cette servitude.

Le 5 mai 1886, le médecin légiste et aliéniste Henri Legrand du Saulle (1830-1886), médecin-chef de la Salpétrière, officier de la Légion d'honneur, décéda dans cette maison, en son domicile[20].

Emplacements non identifiés

- En 1820, Zélie Bidauld (1798-1876), née Marguerite-Rosalie Bidault, peintre portraitiste, logeait quai Saint-Michel « dans la maison de Monsieur Levrault »[21] ;

- en 1861, Joseph Soumy (1831-1863), artiste peintre et lithographe, vécut quai Saint-Michel dans un très petit appartement mansardé[22].

Galerie

Le quai Saint-Michel vu depuis le quai des Grands-Augustins, vers 1895.

Le quai Saint-Michel vu depuis le quai des Grands-Augustins, vers 1895. Le quai en juin 1940, sous l'occupation allemande.

Le quai en juin 1940, sous l'occupation allemande. Le quai Saint-Michel en 2010.

Le quai Saint-Michel en 2010.

Le quai Saint-Michel vu par les peintres

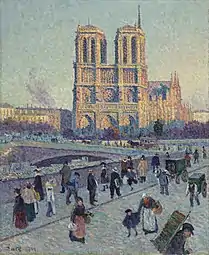

- Maximilien Luce, Le Quai Saint-Michel et Notre-Dame de Paris, 1901, huile sur toile, Paris, musée d'Orsay.

Notre-Dame de Paris vue du quai Saint-Michel avec le Petit Pont.

Johan Barthold Jongkind, 1854.

Musée du Louvre.

Le Quai Saint-Michel et Notre-Dame de Paris (Maximilien Luce).

Notes et références

- « Chapelle Saint Michel du Palais », Wikia, parisplaques.wikia.com.

- « Quai Saint-Michel », Nomenclature officielle des voies de Paris, www.v2asp.paris.fr.

- Alfred Fierro, Histoire et mémoire du nom des rues de Paris, Parigramme, 1990, 430 p. (ISBN 2-84096-116-4). Est mentionné p. 191 (au sein de la section « La « viviruification » : personnages honorés de leur vivant », p. 190 et suivantes) : « Bignon (prévôt des marchands, 1769 ».

- Henri François Joseph Boudet de Puymaigre, « Rapport présenté par M. Mario Roques, au nom de la 4e sous-commission, sur une proposition de M. de Puymaigre tendant à l'établissement d'une réglementation de la dénomination des rues de Paris », procès-verbal de la Commission municipale du Vieux Paris, 25 juin 1932, p. 102.

- 3, quai Saint-Michel sur le site bercail.com.

- Richard R. Brettell, Paul Hayes Tucker, Natalie Henderson Lee, Metropolitan Museum of Art New York : Nineteenth- and Twentieth-century Paintings, Metropolitan Museum of Art, 2009 (voir en ligne), p. 370

- Photographies de l'ancien mas de Roger Bezombes à Maillane, Saint-Rémy-de-Provence, mises en ligne sur le site du magazine de décoration Le Journal de la Maison

- Jacques Hillairet, P. Payen Appenzeller : Dictionnaire Historique des Rues de Paris, supplément, quatrième édition, Les Éditions de Minuit, 1972, (ISBN 2-7073-0065-9), p. 126

- Marie-Christine Vincent et François de Saint-Exupéry : Paris vu au cinéma: le 1er guide touristique dévoilant les lieux de tournage de 300 films de référence, Movie planet, 2003, p. 66).

- L’Hôtel de l'Étoile du Nord du quai Saint-Michel ne doit pas être confondu avec l’établissement du même nom de la rue Saint-Honoré no 329, signalé dans l'Almanach des 25000 adresses de Paris pour l’année 1816 et dans Le Nouveau Conducteur de l'étranger à Paris en 1819.

- Thomas Guthrie, David Kelly Guthrie and Charles John Guthrie : Autobiography of Thomas Guthrie, D.D. and Memoir by his sons, Robert Carter and Brothers, New York, 1874 (lire en ligne) p. 89ff et p. 297ff.

- Frédéric Erzen : À la découverte du gendarme peintre Dubois-Pilet (1846-1890), publié sur le site de la Société Nationale de l'Histoire et du Patrimoine de la Gendarmerie - Force publique - SNHPG (lire en ligne)

- « Matisse, une seconde vie avec l'exposition Paires et séries au Centre Pompidou », Canal Académie, en ligne, www.canalacademie.com.

- Henri Bellery-Desfontaines photographié en 1897 dans son atelier au 19 quai Saint-Michel, sur le site www.bellerydesfontaines.com, consulté le 23 octobre 1918 (voir en ligne)

- Selon Xavier Chardeau, sur bellerydesfontaines.com.

- En 1886, Joseph Gibert décide de « monter » à Paris où il ouvre, face à Notre-Dame, sur le parapet du quai Saint-Michel, quatre baraques de bouquiniste. Le succès est au rendez-vous et deux ans plus tard, il inaugure sa première librairie au 23 quai Saint-Michel, une enseigne spécialisée dans le négoce du livre scolaire d’occasion. Grâce à Jules Ferry, qui rend l’école obligatoire, l’entreprise connaît un beau développement. Joseph Gibert devient alors un acteur connu et reconnu du livre sur la place parisienne. in : « De la Haute-Loire à Paris, une page de l’héritage Gibert se tourne », L'Éveil de la Haute-Loire, (lire en ligne)

- 29 quai Saint-Michel sur le site bercail.com.

- Félix Lazare : Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, F. Lazare, 1844, p. 446 (voir en ligne)

- L.C. Lazare : Dictionnaire administratif et historique des rues et monuments de Paris, au bureau de la revue municipale, 1855, p. 541 (voir en ligne)

- Acte de décès consultable sur le site archives.paris.fr des Archives de Paris

- Henri Dulac, Almanach des 25.000 adresses des principaux habitans de Paris…, vol. 1, Paris, C.L.F. Panckoucke, 1820, p. 65 (en ligne)

- Philippe Burty, Maîtres et petits maitres, G. Charpentier, éditeur, 1877 (lire en ligne p. 39); réédité par Reink Books, 2017.

Annexes

Liens externes

- Quai Saint-Michel, notice du site officiel de la ville de Paris

_-_2021-09-14_-_1.jpg.webp)