Rue Saint-Honoré

La rue Saint-Honoré est une rue de Paris située dans les 1er et 8e arrondissements de Paris.

1er, 8e arrts Rue Saint-Honoré

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 1er 8e | |

| Quartiers | Halles Palais-Royal Place-Vendôme Madeleine |

|

| Début | 21, rue des Halles | |

| Fin | 14, rue Royale | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 1 840 m | |

| Largeur | 20 m Sauf en deux endroits : 17,50 m et 14,60 m |

|

| Historique | ||

| Dénomination | Rue du Chastiau Festu Rue du Château Fêtu Rue de la Chausseterie Rue de la Croix-du-Tirouer Rue de la Croix-du-Tiroir Rue du Traihoir Rue du Traihouer Rue du Trayoir Rue du Trahoir Rue du Triouer Rue du Trioir Rue de la Chaussée Saint-Honoré Chemin de Clichy Grand chemin Saint-Honoré Chaussée Saint-Honoré Grand chemin de la porte Saint-Honoré Chemin Royal Nouvelle rue Saint-Louis Grand'rue Saint-Louis Rue Neuve Saint-Louis Grande rue du Faubourg Saint-Honoré Chaussée Saint-Honoré Rue Neuve Saint-Honoré |

|

| Ancien nom | Chemin du Roule | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 8860 | |

| DGI | 8635 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Actuellement, cette rue longue de 1 840 mètres, qui fait partie du 1er arrondissement, est partagée entre les quartiers des Halles, du Palais-Royal, de la Place-Vendôme et de la Madeleine.

Elle est bordée de plusieurs musées.

Elle est desservie par les stations Châtelet, Les Halles, Châtelet - Les Halles (lignes 1, 4, 7, 11 et 14), les RER A, B et D au début de la rue, par la porte Marguerite-de-Navarre ; par la station Palais Royal - Musée du Louvre (lignes 1 et 7) vers le milieu de la rue et par la station Concorde (lignes 1, 8 et 12) à la fin de la rue, via la rue Saint-Florentin.

Origine du nom

« Rue Saint-Honoré »

Elle doit son nom à l'ancienne église collégiale de Saint-Honoré, portant le nom de saint Honoré d'Amiens, qui était située autrefois dans le cloître Saint-Honoré, dont l'emplacement est actuellement occupé par le site du ministère de la Culture, dit des Bons-Enfants.

Historique

Constitution

La rue Saint-Honoré est une voie de Paris très ancienne, prolongement vers l'ouest d'un decumanus gallo-romain de Lutèce. À l’origine, la rue était un chemin qui allait à Saint-Ouen, Argenteuil et Neuilly. Elle s'est développée à la fin du XIIe siècle ; sous le règne de Philippe Auguste, elle faisait partie de la croisée avec la rue Saint-Denis et la rue Saint-Jacques. Elle prolongeait la rue de la Ferronnerie.

Cette voie est citée dans Le Dit des rues de Paris de Guillot de Paris sous la forme « rue Saint-Honouré ».

Elle est citée sous le nom de « Grand rue faulxbourg Saint Honnoré », dans un manuscrit de 1636.

Elle porta les noms suivants :

- de la rue Tirechappe (disparue) à la rue de l'Arbre-Sec : « rue du Chastiau Festu », 1300, ou « rue du Château Fêtu », en raison d'une maison nommée « Chastiau-Festu ».

Elle est citée dans Le Dit des rues de Paris, vers 1300, sous la forme « Chastiau Festu » ; - de la rue de la Lingerie à la rue de la Tonnellerie : « rue de la Chausseterie », de 1300 au XVIIIe siècle.

Cette partie est citée sous le nom de « rue de la Chausseterie » dans un manuscrit de 1636 ; - de la rue de l'Arbre Sec à la deuxième porte Saint-Honoré, devenue par la suite rue du Rempart (disparue) : « rue de la Croix-du-Tirouer », « rue de la Croix-du-Tiroir », « rue du Traihoir » ou « rue du Traihouer », « rue du Trayoir » ou « rue du Trahoir », « rue du Triouer » ou « rue du Trioir » entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle ; puis « rue de la Chaussée Saint-Honoré » à partir de 1450 ;

- entre la rue du Rempart et la rue Royale : « chemin de Clichy », 1204 ; « grand chemin Saint-Honoré », 1283 ; « chaussée Saint-Honoré », 1370 ; « grand chemin de la porte Saint-Honoré », 1392 ; « chemin Royal », 1393 ; « nouvelle rue Saint-Louis », 1407 ; « grand'rue Saint-Louis », 1421 ; « rue Neuve Saint-Louis », 1430 ; « grande rue du Faubourg Saint-Honoré », 1609 ; « chaussée Saint-Honoré », 1634 ; « rue Neuve Saint-Honoré », 1638.

Pendant les guerres de Religion, en 1590, durant le siège de Paris, la rue est bombardée par l'artillerie du roi de France Henri IV[1].

En 1817[2], cette rue commençait aux 1-2, rue de la Lingerie et 19-20, rue des Déchargeurs et finissait aux 17-12, rue Royale et aux 27-16, boulevard de la Madeleine.

À cette époque, les numéros de la rue étaient rouges[2] et le dernier numéro impair était le no 389 et le dernier numéro pair le no 420.

La rue faisait partie des anciens 4e, 3e, 2e et 1er arrondissements de Paris et passait dans plusieurs quartiers :

- ancien 4e arrondissement :

- numéros impairs de 1 à 231 : ancien quartier Saint-Honoré ;

- numéros pairs de 2 à 34 : ancien quartier des Marchés ;

- numéros pairs de 76 à 192 : ancien quartier de la Banque de France ;

- ancien 3e arrondissement :

- numéros pairs de 36 à 74 : ancien quartier Saint-Eustache ;

- ancien 2e arrondissement :

- numéros pairs de 194 à 354 : ancien quartier du Palais-Royal ;

- ancien 1er arrondissement :

- numéros impairs de 233 à 289 : ancien quartier des Tuileries ;

- numéros pairs de 356 à 420 : ancien quartier de la place Vendôme.

En 1854, les premiers numéros de la rue Saint-Honoré sont supprimés sur l’ordre du baron Haussmann pour en faire la rue des Halles, nouvellement percée, pour relier la place du Châtelet aux Halles de Paris construites par Victor Baltard.

La rue Saint-Honoré commence désormais au 33, juste après le 21, rue des Halles (ensemble historique de l’hôtel des Maréchaux de Villeroy et de la Crémerie de Paris).

Les numéros impairs de la rue Saint-Honoré s’arrêtent aujourd’hui au 283. Les numéros supérieurs viennent d'une ancienne numérotation pour laquelle nous n'avons pas la correspondance. Il en est peut-être de même pour certains numéros pairs de la même époque[3].

En 1966, la partie comprise entre le Palais-Royal, le Théâtre Français et la place André-Malraux a été dénommée « place Colette ».

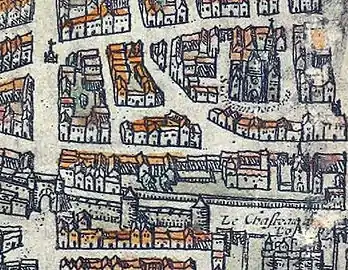

Porte Saint-Honoré de l'enceinte de Philippe Auguste vers 1530, plan de Braun et Hogenberg.

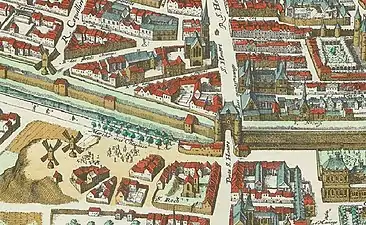

Porte Saint-Honoré de l'enceinte de Philippe Auguste vers 1530, plan de Braun et Hogenberg..jpg.webp) Détail du plan de Mérian de 1615 (le nord à gauche) : la deuxième porte (en haut) du XIVe siècle, le faubourg traversé par la rue Saint-Honoré et le bastion du XVIIe siècle (en bas).

Détail du plan de Mérian de 1615 (le nord à gauche) : la deuxième porte (en haut) du XIVe siècle, le faubourg traversé par la rue Saint-Honoré et le bastion du XVIIe siècle (en bas). La rue au niveau de la rue des Déchargeurs vers 1853-1870 (photographie de Charles Marville).

La rue au niveau de la rue des Déchargeurs vers 1853-1870 (photographie de Charles Marville). Camille Pissarro, Rue Saint-Honoré (1897), musée Thyssen-Bornemisza (Madrid). Vue depuis l'hôtel du Louvre, vers l'ouest.

Camille Pissarro, Rue Saint-Honoré (1897), musée Thyssen-Bornemisza (Madrid). Vue depuis l'hôtel du Louvre, vers l'ouest.

Une rue « révolutionnaire »

Rue de toutes les révolutions, la « barricade » y fut en quelque sorte inventée, à l'angle de la rue de l'Arbre-Sec, lors de la journée du même nom (Journée des barricades), le . Cet épisode vit la victoire de Guise sur Henri III et la fuite de ce dernier hors de Paris.

De 1790 à 1795, pendant la Révolution française, la Section des Gardes-Françaises se réunit dans l'église de l'Oratoire du Louvre, au 145 de la rue[4].

C'est dans cette rue, entre la rue de l'Échelle et la rue de Rohan, que se déroulèrent les premiers combats des Trois Glorieuses contre la troupe, le , et que fut dressée la première barricade. Ces combats inspirèrent à Eugène Delacroix son fameux tableau La Liberté guidant le peuple.

Pendant la révolution de 1848, le Club du Rhône se réunissait près de la chapelle de l'Assomption, le Club des Amis fraternels y avait son siège au no 19, et Étienne Cabet y tenait ses Réunions icariennes. Une foule d'autres clubs y organisaient leurs assemblées. Bakounine y fit un discours, fin 1847, pour la commémoration de la révolution polonaise de 1830.

L'abbé Morellet demeura dans cette rue. Adepte du libéralisme économique, encyclopédiste protégé de Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, dite Mme Geoffrin, cela ne l'empêcha pas d'être embastillé le pour sa Préface de la Comédie des philosophes.

Jean-Baptiste Drouet y logea. Ce maître de poste de Sainte-Ménehould, qui avait fait arrêter Louis XVI à Varennes, était devenu député à la Convention. Il participa à la Conjuration des Égaux qui se réunit chez lui pour préparer la tentative d'insurrection contre le Directoire en .

On rencontre aussi dans les parages de nombreux personnages de romans, comme le Bossu, de Paul Féval, qui, revenu à Paris pour confondre Gonzague, s'y cache avec Aurore de Nevers.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

De la rue des Halles à la rue de l'Oratoire

- No 14 : le savant Claude Bernard emménagea dans cette maison en 1863.

- No 19 : le couple Marguerite Durand-Georges Laguerre y demeura avant leur séparation en 1891[5]

- No 22 : à partir de 1849, emplacement du magasin central de l'Association laborieuse et fraternelle des ouvriers cordonniers, coopérative d'inspiration fouriériste.

- No 47 : demeure d'Antoine de Lavoisier, éminent chimiste mais aussi Fermier général, qui fut à ce titre, comme tous ses collègues, guillotiné en 1794.

- No 60 : siège du Club des Prévoyants pendant la Révolution de 1848.

- No 75 : demeure de Napoléon Bazin, membre de plusieurs sociétés secrètes républicaines, impliqué dans l'attentat de Quénisset contre le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe Ier, à son retour d'Algérie en 1841.

- No 82 : demeure de François Chabot, ex-capucin, auteur du Catéchisme des sans-culottes, député à la Convention, membre du Comité de sûreté générale, impliqué pour trafic d'influences dans le scandale de la Compagnie des Indes, jugé avec Danton et guillotiné le .

- No 86 : demeure où séjourna en Ranavalona III, dernière reine en exil de Madagascar[6].

- No 91 : entrée du village Saint-Honoré, petite parcelle commerçante où sont implantées plusieurs galeries d'art et d'antiquaires. En 1976, Mila Parély tient le magasin que Jean Marais a ouvert à Paris au 91, rue Saint-Honoré, à l'enseigne Jean Marais, potier, où il vend ses poteries[7].

No 91 : entrée du village Saint-Honoré.

No 91 : entrée du village Saint-Honoré. No 93 en 1908.

No 93 en 1908. No 93 de nos jours.

No 93 de nos jours. No 95.

No 95. No 111 : fontaine de la Croix du Trahoir.

No 111 : fontaine de la Croix du Trahoir.

- No 93 : boutique de l'apothicaire d'Henri IV dans laquelle celui-ci aurait reçu des soins après le funeste attentat du . La façade porte encore aujourd'hui l'enseigne Au Bourdon d'or, rendue célèbre par la photographie qu'en fit Eugène Atget en 1908[8]. Elle est inscrite au titre des monuments historiques[9].

- No 96 (angle avec la rue Sauval) : emplacement du pavillon des Singes, maison dans laquelle naquit Molière le ; une plaque commémorative est apposée sur la façade de l'immeuble qui l'a remplacée. À noter cependant qu'à proximité, 31 rue du Pont-Neuf, une plaque erronée affirme la même chose[10] - [11].

Demeure de Richard Wagner lors d'un séjour à Paris en 1839. - No 108 : demeure de Jean-Jacques Pillot, membre de l'Association internationale des travailleurs, signataire de l'Affiche Rouge, élu à la Commune en 1871.

- No 111 : carrefour de la Croix du Trahoir, un des plus animés de Paris pendant des siècles. Station des chaises à porteurs, créée en 1639. Il s'y trouve une fontaine depuis 1359 [Ref nécessaire : 1529 date acceptée]. Celle que l'on voit aujourd'hui est de 1776.

L'arrestation de Pierre Broussel, conseiller au Parlement de Paris, y eut lieu. Elle va constituer le point de départ de la Fronde, le . - No 115 : en 1762, Louis Claude Cadet de Gassicourt y ouvre une pharmacie[12]. Axel de Fersen y achète l'encre sympathique qu'il utilise pour correspondre avec Marie-Antoinette d'Autriche dès 1774. Jean-François Derosne et Charles Derosne y firent leur formation de pharmacien[13]. La boutique accueille toujours une pharmacie de nos jours.

- No 118 : demeure de Jean-Baptiste Treilhard, membre du Comité de salut public puis directeur.

- Nos 121 au 125 : emplacement de l'hôtel d'Aligre ou « Schomberg et d'Aligre », ancien hôtel particulier du XVIIe siècle (disparu).

Atelier de Philipp Wilheim Mathe, dit Creutz ou Kreutz, dit Curtius, anatomiste et barbier invité en France par le prince de Conti en 1770. Il sculpta les effigies en cire des personnages en vue de l'époque ; bustes qui, pendant la Révolution, furent pour certains l'objet de manifestations triomphales, comme ceux de Necker et du duc d'Orléans, et pour d'autres l'occasion d'autodafés, comme ceux du pape et de La Fayette. - No 123 : emplacement de la cour d'Aligre où s'est tenue une réunion politique publique à la fin du Second Empire.

- No 129 : maison natale de Louis Hébert, premier colon français de Nouvelle-France, né en 1575 et installé en Acadie en 1606. Une plaque lui rend hommage.

No 96 : plaque marquant l'emplacement de la maison natale de Molière.

No 96 : plaque marquant l'emplacement de la maison natale de Molière. No 115 : pharmacie réputée la plus ancienne de Paris (voir agrandissement du panneau explicatif).

No 115 : pharmacie réputée la plus ancienne de Paris (voir agrandissement du panneau explicatif). No 129 : plaque en hommage à Louis Hébert.

No 129 : plaque en hommage à Louis Hébert.

De la rue de l'Oratoire à la place André-Malraux

L’actuelle rue de l’Oratoire occupe l’emplacement du chemin de ronde intra-muros de l’ancienne enceinte de Philippe Auguste (voir ancienne rue d’Autriche), bâtie à la fin du XIIe siècle. Légèrement à l’ouest de son croisement avec la rue Saint-Honoré, une porte de ville fortifiée permettait le franchissement de la muraille.

- No 145 : l'édifice de l'Oratoire du Louvre a été construit à cheval sur l'emplacement d'une section de l'ancien rempart, nivelé à cet effet en 1621, année de la pose de la première pierre. Il est dû au développement rapide de la Société de l'Oratoire de Jésus et de Marie du père Pierre de Bérulle et avait pour vocation initiale le remplacement de la petite chapelle que cette congrégation avait aménagée en 1616 dans l'ancien hôtel du Bouchage de la rue du Coq (actuelle rue de Marengo) et dont la capacité d'accueil était déjà devenue insuffisante. Dans cette chapelle royale du Louvre prêchèrent Jacques-Bénigne Bossuet et Nicolas Malebranche[14]. Elle devient pendant la Révolution siège de la Section de l'Oratoire, de 1790 à 1792, puis section des Gardes-Françaises de 1793 à 1795. Le bâtiment est affecté par Napoléon au culte réformé en 1811.

- Entre les nos 146, 148 et 152 : emplacement de la première porte Saint-Honoré, bâtie à la fin du XIIe siècle et détruite avant le milieu du XVIe siècle. Entre les nos 148 et 150, un très ancien puits traverse plusieurs niveaux de cave.

- No 151 : le centre commercial du Louvre des antiquaires, aménagé dans les anciens Grands Magasins du Louvre.

- No 176 : en 1831, emplacement de la boutique À la levrette, ustensiles de chasse, de pêche et d'écurie Longuemare Jeune. Ancien débit de poudre des princes[15].

- Nos 182 à 192 : immeuble des Bons-Enfants, antenne du ministère de la Culture. L'immeuble sur la rue Saint-Honoré est construit en 1919 par Georges Vaudoyer afin d'abriter les réserves des Grands Magasins du Louvre. Il est occupé par le ministère des Finances entre 1941 et 1989[16]. En 2000 et 2004, l'ensemble de l'îlot compris entre la rue Saint-Honoré, les rues des Bons-Enfants, Croix-des-Petits-Champs et Montesquieu fait l'objet d'une vaste opération de restructuration afin d'accueillir le ministère de la Culture. Les façades sur rue sont habillées d'une résille métallique par les architectes Francis Soler et Frédéric Druot. Cet ensemble immobilier occupe l'emplacement de l'ancienne collégiale Saint-Honoré[17] - [18].

- No 194 : demeure de Paul Barras en 1789.

- No 198 : café du Garde-Meuble. Demeure de l'abbé Barbotin, député du clergé aux États généraux ; un des plus violents opposants au vote par tête qui provoquera la rupture entre le roi et l'Assemblée.

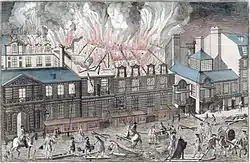

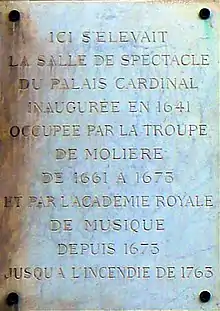

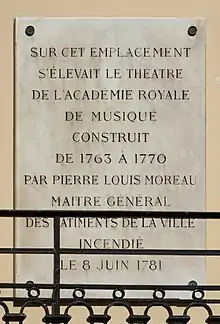

- No 202 : une des premières salles de l'Opéra de Paris. Les Italiens, qui avaient été chassés par Louis XIV, y firent un retour triomphal avec la troupe de Luigi Riccoboni, dit « Lélio », sous la régence de Philippe d'Orléans le . Le théâtre du Palais-Royal subit ensuite plusieurs incendies et fut finalement remplacé par la salle du théâtre de la Porte-Saint-Martin.

- No 204 : le Palais-Royal.

- Entre les nos 155 et 161 : emplacement, de 1260 à 1779, de l'ancien hospice des Quinze-Vingts fondé par Louis IX pour abriter 300 aveugles pauvres. Sous Charles IX, on y organisa des combats d'aveugles pour la distraction du roi et de la cour. Il fut transféré en 1779 au faubourg Saint-Antoine, dans l'actuelle rue de Charenton.

- No 155 : hôtel du Louvre. À l'entrée des Versaillais dans Paris, le , le grand hôtel du Louvre est réquisitionné par le bataillon des tirailleurs de Belleville et les vengeurs de Flourens. Napoléon Gaillard père, directeur des barricades sous la Commune, y installe son quartier général dans son grand salon.

La librairie Delamain, fondée en 1700 sous les arcades de la Comédie Française, transférée ici en 1906, est la plus ancienne des librairies parisiennes en activité. - No 157 : ouvert en 1716, le débit de tabac À la civette est le plus ancien en activité de Paris[19].

- No 161 : Office national marocain du tourisme. Il occupe l'ancien Café de la Régence, fermé en 1910. Dans le premier Café de la Régence, situé place du Palais-Royal, se tinrent vers 1750 des réunions de mise au point de l'Encyclopédie ; il était fréquenté notamment par Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Marmontel, Benjamin Franklin et Le Sage. Il s'y disputait depuis 1715 de mémorables tournois d'échecs. Diderot situe dans ce café le début de son Neveu de Rameau, écrit en 1762.

Ce café était situé sur le trajet des charrettes qui emmenaient les condamnés de la Conciergerie à la place de la Concorde, lorsque la guillotine y était installée. De sa terrasse, Jacques-Louis David dessina Danton partant vers l'échafaud.

Il fut le théâtre, en 1815, au début de la Restauration, de nombreux affrontements entre officiers napoléoniens démobilisés et officiers royalistes.

Friedrich Engels retrouve Karl Marx au Café de la Régence le . Ils ne s'étaient jusqu'alors croisés qu'une fois à Cologne en 1842. Ils sont venus à Paris pour créer la revue Les Annales franco-allemandes qui ne connaîtra, devant les réticences des « socialistes » français (le mot venait d'être inventé), qu'un seul numéro double. Ils écrivent ensemble à cette époque La Sainte Famille. Détruit dans le cadre des travaux haussmanniens dans les années 1850, il rouvre en 1864 au no 161.

De la place André-Malraux à la rue Saint-Roch

Au niveau de la place André-Malraux s'élevait l'ancienne enceinte de Charles V, construite de 1356 à 1383 et détruite à partir des années 1670.

- No 161 : emplacement en 1380 de la porte Saint-Honoré de l'enceinte de Charles V ; deuxième porte de ce nom, dite aussi porte des Aveugles. Elle fut démolie en 1636. Jeanne d'Arc y est blessée le en tentant de la prendre d'assaut. Un bas-relief plaqué contre la façade lui rend aujourd'hui hommage. Étant l'une des principales issues du Paris fortifié, la porte Saint-Honoré fut le théâtre de nombreux événements, dont l'entrée des troupes du roi Henri III dans Paris contre la Ligue, le , et la Journée des farines : attaque de soldats d'Henri IV déguisés en âniers, le , pour tenter de prendre la ville dont il faisait le siège et qui lui résistait.

Le marché aux chevaux, contraint de quitter son ancien emplacement pour l'aménagement de la place Royale (place des Vosges), s'implanta vers 1605 hors de la porte Sainte-Honoré, côté nord, où se tenait aussi le marché aux pourceaux. Il était séparé de l'enceinte de Charles V par un terrain de jeu de mail. Il quitta les lieux en 1633 pour occuper le bastion de Gramont de la nouvelle enceinte de Louis XIII.

Plan Mérian (1615)

Plan Mérian (1615)

La porte Saint-Honoré de l'enceinte Charles V et le marché aux chevaux. La rue Saint-Honoré au niveau des nos 161-163.

La rue Saint-Honoré au niveau des nos 161-163. Plaque commémorative.

Plaque commémorative.

- No 173 : siège du journal Le Canard enchaîné[20] dans lequel furent découverts des micros posés par la DST, le , débouchant sur l'affaire des plombiers.

- No 177 : issue nord de l'ancienne galerie Delorme (issue sud au no 188, rue de Rivoli)[21] construite par l'architecte Vestier

- No 181 : l'architecte décorateur et peintre Louis Süe et son associé, le peintre André Mare, réalisent l'aménagement du magasin de Fontaine et Cie en 1921[22].

- No 185 : demeure d'Alexandre Dumas père entre 1864 et 1866.

- No 195 : maison natale de Félix Tournachon, qui prendra le pseudonyme de Nadar (né le ).

|

|

| ||

À gauche, l'incendie de l'Académie royale de musique en 1763 ; au milieu, une vue des bâtiments actuels (Palais-Royal) avec, à droite, la plaque commémorative retraçant les événements survenus en ce lieu. | ||||

- No 203 (actuel 199) : auberge des Trois-Pigeons où logea Ravaillac le , la veille de l'assassinat d'Henri IV. Dans les années 1900, magasin de la maison Henrion, spécialités de literie[23].

- No 209 : demeure et cabinet du docteur Joseph Ignace Guillotin après la Révolution. C'était un grand humaniste et un des principaux rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y meurt en 1814[24], ayant échappé de peu à la machine qui porte injustement son nom.

- No 211 : de l'ancien hôtel de Noailles, construit en 1715 par Pierre Cailleteau dit Lassurance sur l'emplacement de l'ancien hôtel Pussort (1687), devenu hôtel d'Armenonville (1697), il ne subsiste qu'une façade de style Louis XV, classée, visible de la cour de l'actuel hôtel de tourisme Saint-James et d'Albany (voir 202, rue de Rivoli). L'hôtel particulier mis en vente après la mort de Pierre-Vincent Bertin († 1711), seigneur d'Armenonville, fut acheté en 1712 par la veuve du maréchal Anne-Jules de Noailles (1650-1708), deuxième duc de Noailles[25]. Il fut ensuite entièrement remanié et les jardins furent redessinés par Charpentier[26]. Marie Adrienne Françoise de Noailles (1759-1807) grandit à l'hôtel de Noailles et y épousa, le , le marquis de La Fayette (1757-1834)[27]. Le couple en fit sa résidence principale jusqu'en 1783[28]. Marie-Antoinette d'Autriche vint y accueillir La Fayette à son retour d'Amérique, le [29].

Ce sera également la demeure de Charles-François Lebrun, Troisième consul, en 1802, ainsi que celle de Charles Charles dit Chaulieu, compositeur et fondateur de la revue Au Pianiste illustré.

Il abritera plus tard, sous le nom d'hôtel Saint-James et d'Albany, Francis Scott Fitzgerald, sa femme Zelda et leurs enfants en et, en octobre de la même année, Sinclair Lewis qui travaille alors sur son personnage « George F. Babbitt ».

Cet hôtel est également cité par Graham Greene dans les Voyages avec ma tante, écrit en 1969. - No 214 : siège du club Les Hommes libres pendant la Révolution de 1848.

- No 216 : bureau d'Alexandre Dumas père de 1823 à 1830. Il travaille alors au service du duc d'Orléans, futur Louis-Philippe Ier avec lequel il se brouillera.

- No 219 : siège du Club des Bureaucrates pendant la Révolution de 1848.

- Entre les Nos 229 et 235 : emplacement du couvent des Feuillants où demeura quelque temps Jean de La Fontaine, hébergé par Marguerite Hessein de la Sablière, dite Mme de La Sablière en 1673. On rencontre aussi, dans son salon, Jean Racine, Nicolas Boileau, Charles Perrault, à l'arrière du no 229.

Ce couvent des Feuillants accueille les bureaux de l'Assemblée Constituante qui siège dans la salle du Manège toute proche, après son transfert de Versailles à Paris.

Jacques Louis David y peint son Serment du jeu de paume en 1790, resté inachevé.

Une scission du club des Jacobins y élit domicile à partir du , prenant le nom du lieu : ce fut le club des Feuillants, dont les membres les plus connus étaient La Fayette, Barnave, les frères Lameth, Adrien Duport, Le Chapelier, Siéyès, Talleyrand, etc. Monarchistes constitutionnels, ils rompent avec les Jacobins sur la question du sort de Louis XVI.

La famille royale y fut détenue trois jours, avant son transfert au Temple, à la suite de la prise des Tuileries le . Le banquier et député Claude Perier aménagea ensuite son hôtel particulier dans un immeuble appartenant au couvent[30]. Le couvent des Feuillants fit construire, sur son enclos, en 1782, le vaste immeuble de rapport sur rue, encore existant aujourd’hui[31]. - Nos 237 à 251 : emplacement de l'ancien couvent des Capucins Saint-Honoré, fondé en 1574 et démoli entre 1802 et 1804, vis-à-vis duquel se trouvait la demeure de Nicolas de Delay de La Garde (1709-1783), Fermier général de 1755 à 1780.

- No 239 : premier salon de Louise d'Épinay, dite Mme d'Épinay, près du cimetière des Capucins. Célèbre salon où se rencontrent artistes et philosophes des Lumières, de 1748 à 1762.

- No 245 : ancien siège de la maison Lenthéric, fondée en 1885.

- No 247 : ateliers d'Augustin Henry-Lepaute depuis 1829, célèbre horloger fabricant de pendules pour édifices publics qui équipèrent au XIXe siècle nombre de gares et de mairies.

La Cité Chabrand, ancienne petite voie privée, du nom d'un des principaux acquéreurs des lots provenant de la vente du couvent des Capucins fut ouverte à cet endroit. - Nos 247-251 : vaste emplacement de l'ancienne cour sur laquelle ouvrait l'église du couvent des Capucins, ultérieurement occupé par plusieurs bâtiments et établissements successifs :

- un hippodrome de spectacles (1801) qui s'étendait jusqu'à la rue du Mont-Thabor (où il avait une seconde entrée), et le long de la future Cité Chabrand (voir au no 247 ci-dessus) fut affecté au Cirque-Olympique (1807-1816) dirigé par Antonio Franconi (1737-1836) et ses fils, puis à école royale d'équitation (1817) placée sous le commandement du marquis de Sourdis[32], et au grand bazar Saint-Honoré que loua passagèrement l'abbé Ferdinand François Châtel (en 1830) pour en faire le lieu de culte du mouvement schismatique dit Église catholique française qu'il avait fondé.

- le bazar Chabrand (1834-1838) tire son nom du propriétaire de l'endroit qui y installe un café, un promenoir, une orangerie et y établit un lieu de divertissement baptisé Champs-Élysées d'hiver ;

- la salle Saint-Honoré (1838) dite aussi « salle Valentino » bâtie à la place du bazar à la demande de Chabrand, est une salle de concert d'une capacité de 1 200 places, conçue pour accueillir les concerts Valentino du violoniste et chef d'orchestre Henri Valentino (1785-1865) en alternance avec ceux de musique plus légère de Fessy. Las de devoir également partager la salle avec les danseurs tapageurs d'un bal publique au succès grandissant, Valentino se retire en 1841, laissant son nom au bal Valentino. La salle Saint-Honoré (ou Valentino) était aussi un lieu de réunions, notamment politiques, dans lesquelles interviennent Étienne Cabet, Louis Blanc, Ferdinand Flocon. Friedrich Engels décrit la façon dont il sème les mouchards qui le surveillent en 1844.

Y est organisé, entre autres, le , un immense banquet de 1 500 couverts pour la commémoration annuelle de la Révolution polonaise de 1830-1831.

Le s'y tient le premier banquet des femmes socialistes.

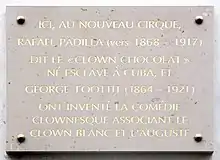

Elle est le siège du Club de la Délivrance[33], club modéré qui y tient six réunions avec Eugène Yung à la fin du Second Empire, en 1870. - le Nouveau Cirque.

- No 251 : immeuble (1930) abritant depuis 2011 l'hôtel Mandarin Oriental Paris.

- No 254 : demeure de Pierre-Toussaint Durand de Maillane, dit « Durand-Maillane », un des porte-paroles de la Plaine à la Convention.

- No 261 : emplacement du très renommé et luxueux café-restaurant Voisin qui défraya la chronique lors du siège de Paris de 1870 en présentant dans le menu du de l’antilope, du chameau, de l’éléphant.

- No 263 : couvent des Dames de l'Assomption où se retiraient certaines dames de la cour sous l'Ancien Régime. Il fut transformé en caserne, caserne Saint-Honoré ou caserne de l'Assomption, pendant la Révolution, en 1793.

Gracchus Babeuf se cacha dans ce couvent le , après la publication en novembre de son Manifeste des plébéiens.

De sa chapelle partit le cortège funèbre de Jean Maximilien Lamarque, général mort du choléra le . Ses obsèques allaient provoquer le déclenchement d'une insurrection qui serait réprimée dans le sang par un ministre de l'Intérieur nommé Adolphe Thiers ; cet événement inspirera à Victor Hugo une scène célèbre de ses Misérables ; celle où il fait mourir Gavroche sur une barricade.

Cette même chapelle abrita le club de la Butte des Moulins pendant la Révolution de 1848.

Café Voisin, 261, rue Saint-Honoré.

- No 267 : à la mort de son père en 1693, Claude de Rouvroy de Saint-Simon épouse en 1695 Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, petite-nièce de Turenne, cousine du roi d’Angleterre Guillaume III d'Orange-Nassau et fille aînée de Guy Aldonce II de Durfort, maréchal-duc de Lorge, retiré du service, dont la deuxième fille fut enlevée par Antonin Nompar de Caumont, duc de Lauzun, pour l'emmener dans une maison louée au 267, rue Saint-Honoré[34].

- No 270 : demeure de Marie Olympe Grouze, dite Olympe de Gouges. Féministe qui rédigea en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

- No 272 : demeure de Marc Vadier, député montagnard, membre du Comité de sûreté générale, qui rejoindra la Conjuration des Égaux.

- No 273 : demeure de l'ex-abbé Emmanuel Joseph Sieyès, que Robespierre surnommait « la taupe de la Révolution ». Auteur en du pamphlet Qu'est-ce que le Tiers-État ? qui eut un grand retentissement[24].

- no 275 : maison appartenant sous la Révolution à la marquise de Crussol d'Amboise, née Claude Angélique Bersin, en 1730, vivant séparée de son mari, le marquis Anne Emmanuel de Crussol d'Ambroise. Cet immeuble est accolé à son hôtel du 11 de la rue Saint-Florentin. La marquise de Crussol d'Amboise est guillotinée le avec trois locataires de son hôtel, dont le pharmacien Georges Folloppe qui a son officine au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il est officier municipal de la Commune de Paris et il sous-loue au policier du Comité de sûreté générale François Héron. Jean-Paul Marat s'est caché au 3e étage de l'immeuble après avoir demandé la pendaison des 800 députés de la Constituante en 1790.

- No 283 : maison Moreau (malletier, emballeur). L’adresse historique de la boutique jusqu’au début du XXe siècle.

- No 284 : demeure du marquis Louis de Fontanes, poète ami de François-René de Chateaubriand, en 1800.

- No 286 : église Saint-Roch qui vit la conversion au catholicisme du banquier écossais protestant John Law de Lauriston, appuyée d'un don de 100 000 francs, ce qui lui permit de devenir contrôleur général des finances sous la Régence, en 1719.

Sur son parvis eut lieu, le , une émeute contre les rafles de la police destinées à peupler la Louisiane.

S'y trouve entre autres le tombeau de Denis Diderot, inhumé le .

Sur ses marches se déroula un des principaux épisodes de la répression de l'émeute du 13 Vendémiaire (). Le jeune officier d'artillerie Napoléon Bonaparte, recruté par Barras, y fit donner le canon contre les sectionnaires venus investir l'Assemblée. Une récente rénovation a pratiquement effacé les traces qui subsistaient de ce mitraillage.

L'église fut consacrée « temple du Génie » par décret du 6 brumaire an VII ().

Une émeute d'un tout autre genre eut lieu le . Saint-Roch fut saccagée, aux cris de « Mort aux prêtres », par 5 000 manifestants qui protestaient contre le refus par l'Église d'enterrer chrétiennement la comédienne Marie Saucerotte, dite Françoise Raucourt (ou la Raucourt).

Église Saint-Roch.

Église Saint-Roch. Journée du 13 vendémiaire, l’an IV église Saint-Roch, rue Honoré, gravure d'Isidore Stanislas Helman d'après Charles Monnet, musée Carnavalet (Paris).

Journée du 13 vendémiaire, l’an IV église Saint-Roch, rue Honoré, gravure d'Isidore Stanislas Helman d'après Charles Monnet, musée Carnavalet (Paris).

De la rue Saint-Roch à la rue Royale

- Nos 300 et 302 : auberge du Lyon d'Or, à l'angle nord-ouest avec la rue Saint-Roch. Demeure de Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan (le vrai).

- No 308 : maison louée par Mme de La Sablière à Jean de La Fontaine en 1685.

- Nos 310 à 316 : demeure du compositeur espagnol Juan Crisóstomo de Arriaga, compositeur précoce, mort à presque 20 ans, qui composa Les Esclaves heureux en 1826.

- No 314 : le compositeur espagnol Juan Crisóstomo Arriaga y meurt en 1826.

- No 315 : demeure de Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la Police de plusieurs régimes.

- No 317 : demeure de l'évêque constitutionnel Claude Fauchet, député à la Convention, fondateur du journal La Bouche de fer, guillotiné avec les Girondins.

Le marquis Emmanuel de Pastoret, membre de l'Assemblée législative, y demeura également. - No 319 : demeure de Nicolas François de Neufchâteau, député à la Législative.

- No 320 : demeure de Bertrand Barère de Vieuzac, membre du Comité de salut public, appelé l'« Anacréon de la guillotine ». En 1918, Miss Ellen y prodiguait des massages à l'entresol et demi par l'escalier de droite[35]

- No 332 : le peintre péruvien Herman Braun-Vega vit et travaille à cette adresse entre 1968 et 1972[36].

- No 334 : petit hôtel de Noailles, demeure de Marivaux en 1744.

- No 335 : hôtel Egerton[37].

- No 338 : ancien siège de la maison Soupé et Pierrugues, qui fabriquait les flacons de vin de l'empereur Napoléon Ier[38].

- No 339 : demeure de Jean Antoine Debry, auteur d'un essai sur l'éducation nationale. Il prononça l'éloge funèbre de Mirabeau ; c'était un conventionnel opportuniste rallié à Bonaparte puis à Louis XVIII.

- No 342 : demeure des Fermiers généraux, Charles-Adrien Prévost d'Arlincourt (1718 – guillotiné le ) et de son fils Louis-Adrien Prévost d'Arlincourt (1744 – guillotiné le ). Ils ont reçu dans leur hôtel les 5 et six malles provenant du Garde-Meuble (national) qui contenaient peut-être les joyaux de la Couronne de France[39] - [40].

- No 343 : demeure d'Antoine-Adrien Lamourette, évêque constitutionnel de Lyon, qui fut à l'initiative du « baiser Lamourette », baiser de réconciliation devant l'ennemi adopté par la Convention le .

Demeure également de Georges Couthon, conventionnel montagnard, promoteur actif de la Terreur, membre du Comité de salut public et guillotiné avec son ami Robespierre le 10 thermidor.

Demeure encore de Robert Lindet. Ex-évêque marié en 1792, conventionnel, membre du Comité de salut public, thermidorien, il siègera au Conseil des Anciens. - No 350 : demeure de Savalette de Langes, qui cache en 1794 Bertrand Barère de Vieuzac, que Jules Michelet nommera « le menteur patenté du Comité de salut public ».

- No 352 : demeure, à l'entresol, de Sophie de Condorcet, veuve de Condorcet, née Sophie de Grouchy, sœur du général de Grouchy. Elle avait tenu à l'hôtel de la Monnaie un des salons les plus avancés de la fin des Lumières, fréquenté entre autres par Benjamin Franklin.

- No 357 : demeure de l'ingénieur Achille Chaper pendant la Restauration[41].

- No 359 : siège du Club des condamnés politiques en 1848.

- No 367 : chapelle Saint-Hyacinthe du couvent de l'Assomption, siège du Club démocratique des libres-penseurs en 1848.

- No 368 : demeure de Jean Maximilien Lamarque, général revendiqué comme un des leurs par les Républicains, ce qui provoquera, à l'occasion de ses obsèques, l'insurrection du .

- No 370 : demeure de Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, qui tient un salon que fréquentent Crébillon père et Voltaire. Elle protège les Encyclopédistes.

- No 374 : salon de Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, dite Mme Geoffrin, qui, avec sa fille Marie-Thérèse de La Ferté-Imbault, y rassemble Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Grimm, d'Alembert, Helvétius, Marmontel, d'Holbach, Diderot, Hume, de 1749 à 1777. L'ingénieur Henri Dupuy de Lôme vit dans cet immeuble entre 1857 et 1885. Des plaques leur rendent hommage.

- No 374 : demeure de François-René de Chateaubriand, ministre sous la Restauration, en 1825.

- No 377 : demeure de Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne, dit Rabaut Saint-Étienne, conventionnel girondin qui proposa d'inclure la liberté de conscience dans la Déclaration des droits.

- No 384 : demeure et salon de Claudine Guérin de Tencin, dite Mme de Tencin, qui réunissait Fontenelle, Marivaux… Un des salons du début du Siècle des Lumières, prenant la suite du salon d'Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, dite « Mme de Lambert », de 1717 à 1749.

- No 390 : sous l'Occupation allemande, la résistante Madeleine Lévy, Esther Nordmann et l'abbé Henri Ménardais (Juste parmi les nations) cachent des aviateurs alliés ; une plaque leur rend hommage.

- No 397 : adresse où Honoré de Balzac situe la parfumerie La Reine des roses, de César Birotteau, qui fait faillite en 1819.

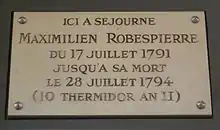

- No 398 : demeure du menuisier Maurice Duplay (alors 366, rue Saint-Honoré), qui hébergea Maximilien Robespierre (2 dernières fenêtres à gauche dans la cour, au 1er étage), de 1791 à 1794. Duplay participa par la suite à la Conjuration des Égaux.

Robespierre y prépara avec Pierre-Gaspard Chaumette et Claude Fournier-L'Héritier la journée du .

Il y fut victime d'une tentative d’assassinat le 4 prairial an II ().

La charrette qui menait l’Incorruptible à la guillotine, le , s'arrêta devant cette maison qui avait été badigeonnée par un enfant de sang de boucher[24]. Une plaque rend hommage à Robespierre à ce numéro. - No 422 : emplacement de la porte Saint-Honoré de l’enceinte de Louis XIII (la troisième), construite en 1634 et détruite en 1773.

Louis XIV fait son retour à Paris par cette porte pour soumettre les princes et le parlement, le .

Plaque au no 374.

Plaque au no 374. Plaque au no 390.

Plaque au no 390. Plaque au no 398.

Plaque au no 398.

Notes et références

- Adolphe Dufour : Histoire du siège de Paris par Henri IV

- Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, 1817.

- La plupart de ces indications sont issues des Pavés de Paris, de Guy de La Batut.

- Procès-verbal de l’Assemblée nationale, t. 22, Paris, Baudouin, 1789, pp. 53-54.

- Jean-Baptiste Duroselle, Clemenceau, Fayard 1988 pp. 385

- « Ranavalona III, symbole de la nationalité malgache », gasikar-histo.e-monsite.com.

- Georges Hillere, « Parce qu'il ne joue plus assez, Jean Marais ouvre, à Paris, un magasin de poteries », Télé 7 Jours, no 838, 5 au , p. 52 et 53.

- Voir la photo dans Commons.

- Notice no PA00085951, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Mathieu Gruel, « Comment Paris plaque l’histoire sur ses murs », sur 20 Minutes, (consulté le ).

- paris-autrement.paris, page sur la maison de Molière, Paris.

- Simone Saint-Girons, Les Halles : guide historique et pratique, vol. 16, Paris, Librairie Hachette, coll. « Guides Bleus », , 336 p. (lire en ligne), p. 125-126.

- Jean Flahaut, « Les Derosne, pharmaciens parisiens, de 1779 à 1855 », Revue d'histoire de la pharmacie, vol. 93, no 346, , p. 221-234 (lire en ligne, consulté le ).

- Gilles Castelnau France, « Abraham dans le Nouveau Testament », sur protestantsdanslaville.org (consulté le ).

- Archives de la famille Dumangin.

- « L’installation des services financiers dans le quartier Saint-Honoré. « L’îlot C » (1961-1989) », sur www.economie.gouv.fr/directions_services/caef/Documents/Expositions_virtuelles/ministere_ville/ (consulté le ).

- Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE).

- Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe), plan 3e quartier « Palais Royal », 2e feuille, cote PP/11860/D.

- « Le plus vieux bureau de tabac parisien », pariszigzag.fr, (consulté le ).

- Aude Dassonville, « Au Canard enchaîné, une cellule syndicale jette un pavé dans la mare », Le Monde, 26 avril 2022.

- Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe), plan 4e quartier / 3e quartier, Place Vendôme / Palais Royal, 2e feuille, échelle 1/500, cote PP/11860/C

- Mathilde Dion, « Louis Süe », Notices biographiques d'architectes français, Paris, Ifa/Archives d'architecture du XXe siècle, 1991, 2 vol.

- La ville lumière : anecdotes et documents historiques, ethnographiques, littéraires, artistiques, commerciaux et encyclopédiques, 1909, pp. 39-40.

- Isabelle Calabre, « Tout près de la mort », p. 21, in « Votre quartier sous la Révolution », Le Nouvel Obs Paris - Île-de-France, no 2213, semaine du 5 au , p. 12-21.

- Cf. l'acte du relatif à la vente de l'hôtel d'Armenonville par les héritiers de Pierre-Vincent Bertin à la duchesse douairière de Noailles, née Marie-Françoise de Bournonville (1656-1748), conservé aux Archives nationales (AN, MC, étude CXIII, liasse 241). Il comprend une description détaillé du bâtiment (AN, MC, étue CXIII, liasse 241) tel qu'il apparut avant d'être entièrement remanié.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, vol. 2, p. 428.

- Une plaque apposée au-dessus du portail sur la façade de le rue Saint-Honoré rappelle l’événement. Elle porte l'inscription « Marie Françoise de Noailles épousa ici Gilbert Motier de La Fayette le ».

- En 1783, durant la troisième grossesse de la marquise de La Fayette, son époux fit l'acquisition, pour 200 000 livres, d'un hôtel particulier prestigieux situé rue de Bourbon (actuelle rue de Lille), presque au coin de la rue de Bourgogne. Il investit 100 000 livres supplémentaires dans des travaux de restauration et de réaménagement et dépensa 50 000 livres pour meubler et décorer cette maison, désormais appelée « hôtel de La Fayette ». Le couple quittait ainsi l'hôtel de Noailles, maison paternelle de la marquise. Cf. Harlow G. Unger, Lafayette, John Wiley & Sons, 2002, p. 169.

- Plaque sur la façade subsistante de l'hôtel de Noailles avec l'inscription « Dans cet hôtel eut lieu le l'entrevue du Général de La Fayette à son retour d'Amérique avec la reine Marie-Antoinette. »

- J.-F. et L.-G. Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne, Paris, A.-T. Desplaces, .

- Jacques Hillairet, Évocation du Vieux Paris, les faubourgs, Paris, Édition de Minuit, , page 57..

- P.-A. Aubert, Traité raisonné d'équitation, d'après les principes de l'école française, Paris, Anselin et Gaultier-Laguionie, 1836, p. 164 (voir en ligne).

- Les femmes de la Commune

- , librairie.immateriel.fr.

- Annonce publicitaire parue dans le journal satirique Le Rire du avec celles d'autres maisons de rendez-vous

- Réalités Nouvelles, catalogue du 26e salon 1972, exposant n°43 dans la section Peintures.

- History of Paris, Paris et Londres, 1825, vol. II.

- Isabelle Spaak, « Le chambertin de l'empereur », Le Figaro, encart « Le Figaro et vous », 24-25 avril 2021, p. 28 (lire en ligne).

- Archives Nationales Police F/7/4661 dos 3 3p Darlincourt.

- Olivier Blanc, « Enquête sur le vol des diamants de la couronne », L'Histoire, no 75, .

- (en + fr) J. F. Marshall, Victor Jacquemont: Letters to Achille Chaper, Philadelphie, American Philosophical Society, .

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, 1817.

_-_2021-05-31_-_1.jpg.webp)