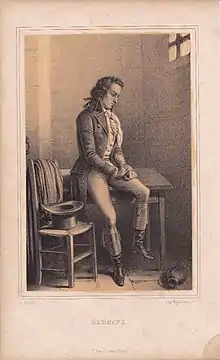

Antoine Barnave

Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave, né à Grenoble le et mort guillotiné à Paris le [1], est un homme politique français

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Partis politiques |

|---|

Biographie

Les débuts

Issu d’une vieille famille protestante de la haute bourgeoisie de Grenoble, fils de Jean-Pierre Barnave, avocat auprès du Parlement de Grenoble, et de Marie-Louise de Pré de Seigle de Presle, Antoine Barnave suit des études de droit à Grenoble et obtient le diplôme de bachelier, puis de licencié en droit à l’université d'Orange (1780). En 1783, il est choisi parmi les jeunes avocats pour prononcer le discours de clôture du Parlement de Grenoble. Il se fait remarquer par son indépendance d’esprit en discourant sur « la division des pouvoirs ». Comme la plupart des représentants de la bourgeoisie, il souhaite qu’« une nouvelle distribution de la richesse entraîne une nouvelle distribution du pouvoir ». La même année, il perd un frère plus jeune.

Lors de la journée des Tuiles du , Barnave rédige un libelle L'Esprit des Édits, appelant à soutenir le Parlement de Grenoble suspendu par le pouvoir central, et se rapproche d’un autre avocat promis lui aussi à un bel avenir, Jean-Joseph Mounier. Barnave et Mounier vont obtenir la réunion des députés des trois ordres du Dauphiné le au château de Vizille. La résolution de Mounier réclamant le rétablissement des parlements provinciaux et la convocation des États généraux y est adoptée. Le , Mounier et Barnave sont élus représentants du Tiers état à cette assemblée.

L’Assemblée nationale : le triumvirat

Barnave joue rapidement un rôle important, d’abord au sein de la députation du Dauphiné en soutien de Mounier. Ce dernier penche pour un compromis monarchique, s'opposant à la prise du pouvoir par la Constituante. Barnave s’éloigne alors de lui et va constituer avec Adrien Duport et les frères Charles et Alexandre de Lameth, un groupe d'action politique dénommé le « triumvirat », siégeant à l'extrême gauche de l'Assemblée. Le , au lendemain du lynchage de l’intendant général Foullon et de son gendre Berthier de Sauvigny, il monte à la tribune et réplique aux députés indignés par cet acte : « Messieurs, on veut vous attendrir en faveur du sang versé hier à Paris. Ce sang était-il donc si pur, qu'on n'osât le répandre ? », phrase qui passe à la postérité, et à laquelle quelqu'un, dans l'assemblée, répliqua : « Oh ! le tigre ! », surnom féroce qui resta à Barnave.

Barnave est un des rares orateurs à pouvoir rivaliser avec Mirabeau. Il acquiert par son éloquence un peu froide et son ardent amour pour la liberté une influence et une popularité importantes. Après les Journées des 5 et 6 octobre 1789, les monarchiens sont effondrés et Barnave obtient gain de cause contre son ancien ami Mounier sur le soutien de l’Assemblée au veto suspensif du Roi (alors que Mounier préconisait un veto absolu). Le triumvirat Duport, Barnave et Alexandre Lameth est classé « à gauche » et participe à la création de la société des Amis de la Constitution et de la Liberté, qui deviendra le Club des jacobins. Ils intriguent afin d’écarter Mirabeau et La Fayette du pouvoir, craignant qu’ils ne confisquent l’un comme l’autre la Révolution à leur profit.

En , un conflit ponctuel oppose l’Espagne et l’Angleterre et pose le problème du pacte de famille franco-espagnol, et donc des pouvoirs du roi en matière de déclaration de guerre. Cette question oppose vivement Barnave à Mirabeau et l’Assemblée vote finalement une motion de compromis : « Le droit de la paix et de la guerre appartient à la Nation. La guerre ne pourra être décidée que par un décret du Corps législatif sur la proposition formelle et nécessaire du roi et sanctionné ensuite par Sa Majesté ».

.JPG.webp)

Le 1er août, Barnave est élu maire de Grenoble. Il accepte dans un premier temps, mais se désiste quelques mois plus tard, invoquant les contraintes de son mandat. Il accède à la présidence de l’Assemblée constituante le pour une durée de quinze jours. Sa popularité atteint son apogée.

Cependant Barnave et ses amis, partisans du suffrage censitaire, défendent le droit de propriété. Ils se sentent dépassés par une gauche démocrate et égalitaire. Barnave est attaqué par Brissot, membre fondateur de la Société des Amis des Noirs, qui lui reproche dans son journal Le Patriote français ses prises de positions coloniales conservatrices sur le statut des « gens de couleurs ». En novembre 1790 Brissot publie même en ce sens une brochure intitulée Lettre ouverte à M. Barnave. Car le député du Dauphinois suivait le Club Massiac, dont faisaient également partie les frères Alexandre et Charles Lameth. Ainsi, au cours de débats à l'assemblée constituante, Barnave s'exclama : « le nègre ne peut croire qu'il est l'égal du blanc »[2]. Cette position ternit sa popularité auprès de nombreux patriotes, et figure dans l'acte d'accusation qui l'envoie à l'échafaud en novembre 1793 sous la Terreur[3]. Il ne réussit dans un premier temps à empêcher le vote d'un décret qui accordait l'égalité des Blancs avec une partie des hommes de couleur libres (les propriétaires citoyens actifs et non les affranchis) le . Mais le , dans un nouveau contexte de régression feuillante, il parvient à faire abroger le décret, rompant complètement avec les jacobins qui le radient du club le lendemain. Le vote du sera au contraire accueilli avec satisfaction par Marie-Antoinette[4].

En , Barnave, qui se représente à la présidence de l’Assemblée, est battu par Charles Antoine Chasset. Le triumvirat, attaqué sur sa droite par Mirabeau, est de plus en plus déconsidéré au Club des jacobins, malgré leurs positions communes lors de l’affaire du serment à la Constitution civile du clergé ou celle de l’émigration des tantes du roi (Mmes Adélaïde et Victoire). La motion Barnave écarte ainsi de l’Assemblée tous les ecclésiastiques refusant de prêter serment au maintien de la Constitution civile (). Mais on reprochait à Barnave de s'être battu en duel en pour régler un différend, et de sacrifier ainsi à des pratiques d'Ancien Régime[5]. À l’occasion de la tentative de fuite de Mmes Adélaïde et Victoire, Barnave dépose un amendement pour interdire à tout membre de la famille royale de s’éloigner de Paris.

Après la mort de Mirabeau, la Cour cherche de nouveaux alliés, notamment auprès du triumvirat. Barnave et ses amis fondent le un nouveau journal, le Logographe, qui affiche sa confiance dans une monarchie limitée. Barnave et Lameth sont attaqués par Robespierre et les anti-esclavagistes sur la question des droits de gens de couleur qui revient en discussion, puis Robespierre obtient, contre l’intervention de Duport, un vote de l’Assemblée sur la non-rééligibilité de ses membres. Le triumvirat contrôle toujours au Club des jacobins le fameux Comité des correspondances, lien essentiel avec les sociétés provinciales affiliées, mais l’extrême gauche, très minoritaire à l’Assemblée, progresse dans les clubs (Clubs des jacobins et des cordeliers).

La fuite du roi

Lors de sa tentative de fuite (21 et ), Louis XVI est arrêté à Varennes. Barnave est envoyé par l’Assemblée, en compagnie de Pétion et de Latour-Maubourg, pour ramener la famille royale à Paris. Les trois députés rejoignent la berline royale au lieu-dit du Chêne fendu, sur la commune de Boursault.

Pendant les trois jours que dure le voyage de retour, Barnave est touché par les malheurs de Marie-Antoinette. Il entame avec elle une correspondance secrète par l’intermédiaire du chevalier de Jarjayes. Il rejoint alors les monarchistes constitutionnels du club des Feuillants, ce qui lui vaut la haine du peuple parisien et des jacobins lesquels dénoncent « Barnave noir derrière, et blanc devant ». Le il prononce devant l’assemblée un discours sur « L’inviolabilité royale, la séparation des pouvoirs et la terminaison de la Révolution française[6] ». Il exhorte le roi, par l’entremise de sa correspondance avec Marie-Antoinette, à se rallier sincèrement à la Constitution, à condamner les menées des émigrés, et obtenir de l’empereur romain germanique, frère de la reine, la reconnaissance du nouveau régime.

Pendant le mois d’août et jusqu’au 30 septembre, date de clôture de la Constituante, Barnave et les modérés, malgré l’opposition de Robespierre et de la gauche, arrivent à sauver la monarchie, sans pour autant lui assurer les moyens de son action.

Quant à Marie-Antoinette, elle joue manifestement un double jeu[7]. Elle cherche en effet avec l’énergie du désespoir à sauver sa famille et la monarchie. Bien qu’en réalité elle n’adhère pas aux idées de Barnave concernant la soumission du roi à la constitution, elle se montre touchée et intéressée par les arguments du révolutionnaire. Elle écrit ainsi à Mercy en parlant de Barnave et du club des Feuillants :

« Quoiqu’ils tiennent toujours à leurs opinions, je n’ai jamais vu en eux que grande franchise, de la force et une véritable envie de remettre de l’ordre et par conséquent l’autorité royale. […] Quelques bonnes intentions qu’ils montrent, leurs idées sont exagérées […][8]. »

En écrivant à son frère, elle mentionne également l’éloquence captivante de Barnave[9].

L’armoire de fer

Barnave reste à Paris jusqu’au . Il continue à prodiguer ses conseils à la Cour par la correspondance ou les entrevues secrètes avec Marie-Antoinette. Il conseille notamment au roi de se servir de son droit de veto contre les décrets sur les émigrés et sur les prêtres réfractaires. Il se retire ensuite à Grenoble, mais à la suite de la journée du 10 août 1792, une correspondance compromettante pour lui est découverte dans l'armoire de fer du cabinet du roi au palais des Tuileries.

La fin

Arrêté le dans sa maison familiale de Saint-Egrève, il est incarcéré dans la prison de la citadelle de la Bastille, puis au couvent de Sainte-Marie-d’en-Haut, transformé en prison politique. En juin 1793, il est isolé au fort Barraux. L’approche des armées sardes près de la nouvelle frontière entraîne son transfert à la prison de Saint-Marcellin. Il n’y reste que peu de temps, la Convention demande sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire. Le 18 novembre il est incarcéré à la Conciergerie.

Son procès se tient les 27 et 28 novembre. Malgré la plaidoirie qu’il prononce lui-même, il est condamné à mort et guillotiné[10] le , en même temps que l’ancien garde des Sceaux, Duport-Dutertre.

Antoine Barnave est inhumé à la chapelle expiatoire à Paris.

L’œuvre

En prison, Barnave écrit De la Révolution et de la Constitution, qui ne paraîtra qu’en 1843 sous le titre Introduction à la Révolution française. Ses manuscrits sont alors publiés par M. Bérenger sous le titre d’Œuvres de Barnave, et seront réimprimés à plusieurs reprises à partir de 1960.

L’ouvrage de Barnave entend montrer que la Révolution est l’aboutissement d’une longue évolution depuis le Moyen Âge, que la propriété agraire amena la formation de gouvernements aristocratiques. Selon lui le développement du commerce et de l’industrie entraîna la transformation des sociétés agraires traditionnelles, un progrès de la bourgeoisie qui afficha son désir de plus en plus irrésistible de participer au gouvernement. Le livre de Barnave frappa Jean Jaurès et Albert Mathiez.

La bibliothèque municipale de Grenoble détient de nombreux manuscrits de Barnave et de sa mère :

- Œuvres, publiées par Mme Saint-Germain sa sœur[11], mises en ordre et précédées d'une notice historique sur Barnave par Mr Béranger de la Drôme, Paris, Jules Chapelle et Guiller, 1843, 4.tomes en 2.vol., in-8, CXL-248-408-390-424, pp. portrait, 2 fac-similés (première et unique édition des Œuvres de Barnave) Numérisé sur gallica.

- Rapport sur les colonies, et décret rendu sur cette affaire par l'Assemblée Constituante le , sanctionné par le Roi le 29 du même mois. Paris, Imprimerie de la Feuille du Jour, non daté [1791], in-8, 63.pp.

Autres publications

- Cinq discours d’Antoine Barnave[12].

- Discours d’Antoine Barnave sur « L’inviolabilité royale, la séparation des pouvoirs et la terminaison de la Révolution française »[13] prononcé le 15 juillet 1791 devant l’Assemblée constituante.

- Rapport fait à l’Assemblée nationale, le 8 mars 1790, au nom du comité des colonies, Paris, De l’Imprimerie nationale, , 22 p. (lire en ligne).

- Rapport fait à l’Assemblée nationale, sur les colonies, au nom des Comités de Constitution, de Marine, d’Agriculture, de Commerce & des Colonies, le 23 septembre 1791, Paris, De l’Imprimerie nationale, , 12 p. (lire en ligne).

Hommages

- Le musée de la Révolution française à Vizille expose un tableau de grande taille de Barnave dans l'escalier des droits de l'Homme et du citoyen. Par ailleurs, ce musée a installé son buste à côté de celui de Jean-Joseph Mounier, dans l'emplacement matérialisé de l'ancienne salle du Jeu de paume, détruite par un incendie en 1865.

- Plusieurs municipalités ont donné son nom à une de leurs rues :

- Grenoble, sa ville natale

- Saint-Martin-d'Hères (Isère)

- Valence

- Bourg-lès-Valence (Drôme)

- Le concours d'éloquence de l'IEP de Grenoble porte son nom.

Notes et références

- Antoine Barnave.

- Jean Sévillia, Historiquement correct. Pour en finir avec le passé unique, Paris, Perrin, , 453 p. (ISBN 978-2-262-01772-9 et 2262017727), p. 254

- Jean-Jacques Chevallier, Barnave ou les deux faces de la Révolution, Presses Universitaires de Grenoble, 1979.

- Jacques Thibau, Le temps de Saint-Domingue, l'esclavage et la révolution française, Paris Jean-Claude Lattès, 1989 ; Jean-Daniel Piquet, L'émancipation de Noirs dans la Révolution française (1789-1795), Paris, Karthala, 2002, p. 107-111.

- Jean-Jacques Chevallier, Barnave ou les deux faces de la Révolution, Presses universitaires de Grenoble, 1979.

- Dans son discours Barnave s’attache également à défendre la propriété privée : « Si la Révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger ; dans la ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait suivre serait l’anéantissement de la royauté ; dans la ligne de l’égalité, le premier acte qui pourrait suivre serait l’attentat à la propriété. ».

- Marie-Antoinette suit partiellement les conseils de Barnave, mais joue sur le pourrissement de la situation en incitant son frère, l’Empereur, à déclarer la guerre.

- Stefan Zweig, Marie-Antoinette ["Marie Antoinette, Bildnis eines mittleren Charakters"], Paris, B. Grasset, , p. 334-335

- Antonia Fraser, Marie-Antoinette, Flammarion, , p. 496

- Au passage de la charrette, une bande de royalistes se réjouit : « Alors, Barnave, ce sang-là est-il donc si pur ? ».

- Claudine Charlotte Julie Barnave épouse Christophe Etienne Saint-Germain.

- Voir sur royet.org.

- Lire sur le site de l’Assemblée nationale.

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre d’Amarzit, Barnave, le conseiller secret de Marie-Antoinette, éd. Le Sémaphore, 302 p. (ISBN 2-912283-21-3 et 978-2912283214)

- Correspondance secrète entre Barnave et Marie-Antoinette, recueillie et présentée par Alma Soderajelm, annotée et préfacée par Georges Lefebvre, Paris, Armand Colin, 1937

- Jean-Jacques Chevallier, Barnave ou les deux faces de la Révolution, Presses universitaires de Grenoble, 1979 (Paris, Payot, 1936)

- Marie-Antoinette - Correspondance (1770-1793), établie et présentée par Evelyne Lever <Années 1791 et 1792>

- Michel Vovelle, « Antoine Joseph Pierre Marie Barnave », in Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, tome 1 : A-C, Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris, 2015, p. 164-165 (ISBN 978-2846211901)

- Francesco Dendena, « L’expérience de la défaite, la rencontre avec l’histoire : Barnave et ses écrits historiques », La Révolution française [Online], 10, 2016, lire en ligne

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :