Jean-Joseph Mounier

Jean-Joseph Mounier, né à Grenoble le et mort à Paris le , est un avocat et un homme politique français.

| Préfet d'Ille-et-Vilaine | |

|---|---|

| - | |

| Député français |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 47 ans) Paris |

| Sépulture |

Cimetière du Père-Lachaise (depuis le ) |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Enfants |

Victorine Mounier (d) Édouard Mounier |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Parti politique | |

| Distinction | |

| Archives conservées par |

Archives nationales (F/1bI/167/32)[1] |

Il prône en 1788 et en 1789 un consensus des différentes idéologies, en établissant un programme constitutionnel d'inspiration anglaise combinant un véto royal, et la souveraineté nationale, en mettant en place une assemblée législative élue par le peuple issu d'un suffrage censitaire. Mounier joua un grand rôle lors des débuts de la Révolution Française (dont le serment du jeu de paume et l'élaboration d'une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789).

Il proteste, le , après la séance royale, contre les dispositions des ordonnances qui y avaient été proclamées. Le , il entre dans le comité de Constitution. Par la suite, il appuie la proposition d'Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau en demandant l'éloignement des troupes.

Rapporteur du comité de Constitution à l'Assemblée nationale constituante, il développe, le , les principes qui devront présider à l'élaboration de la Constitution et proclame la nécessité de la faire précéder d'une Déclaration des droits de l'Homme[2] - [3]. Il est président de l'Assemblée le 5 et 6 octobre 1789. Hostile à la constitution, ce "monarchien" rejoint le Dauphiné en octobre 1790, puis émigre jusqu'à la proclamation du consulat. Il occupe des postes de préfet et de conseiller d'Etat sous Napoléon.

Biographie

Enfance et jeunesse

Fils d'un marchand d'étoffes de Grenoble, il reçoit une solide éducation, dispensée par un oncle curé, avant de rejoindre le collège. Il devient avocat au parlement de Grenoble en 1779[4], après avoir successivement tâté d'une carrière militaire et renoncé au commerce, et accède assez jeune à la position de juge royal au Parlement de Grenoble. Considéré comme un spécialiste du droit public anglais, il ne plaide pas, car sa voix est trop faible. Admirateur des institutions britanniques, il apprend l'anglais et figure parmi les principales personnalités politiques de Grenoble.

Assemblée de Vizille

Après la Journée des Tuiles du , il est, avec Antoine Barnave, l'un des initiateurs et principaux élus de l'assemblée qui se réunit à Vizille le au cours de laquelle une centaine de notables des trois ordres du Dauphiné, clergé, noblesse et tiers état, font front commun pour obtenir le rétablissement des États provinciaux du Dauphiné et la convocation des États généraux, où les représentants du tiers seraient à parité avec les deux autres ordres[5].

Le , les États du Dauphiné s'ouvrent et déclarent, « comme règle générale, que les ordres et les provinces devaient délibérer ensemble, les suffrages être comptés par tête, et le tiers état avoir le double des représentants des deux autres ordres ». Le , ils procèdent à l'élection des députés de la province, et Mounier est élu le premier député du Tiers état aux États généraux, à l'unanimité des voix moins deux : la sienne et celle de son père.

Il adresse de nombreux mémoires au gouvernement et publie, en , ses Nouvelles observations sur les États généraux de France, où il demande l'abolition des privilèges provinciaux, l'adoption d'une constitution inspirée des institutions anglaises, qui préserve la prérogative royale.

Assemblée Nationale

(musée de l'Ancien Évêché, Grenoble).

Au mois de mars suivant, il arrive à Paris, avec l'archevêque de Vienne qui avait présidé les États du Dauphiné. Le , il se rend à la tête d'une députation du Tiers à la chambre du clergé et dit que « l'ordre des communes désirait faire la vérification en commun et qu'il venait en son nom inviter Messieurs du clergé à se rendre dans la salle commune ».

Il propose de donner aux « Communes » le nom de « Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation, agissant en l'absence des mineurs parties », mais celui d'« Assemblée nationale » lui fut préféré[6].

À Versailles, devant la résistance royale et la réticence des ordres privilégiés, il propose, le 20 juin, aux députés présents dans la salle du jeu de paume de prêter un serment, rédigé par Jean-Baptiste-Pierre Bevière et lu par Jean Sylvain Bailly, le fameux serment du jeu de paume.

Il proteste, le , après la séance royale, contre les dispositions des ordonnances qui y avaient été proclamées. Le 6 juillet, il entre dans le comité de Constitution. Par la suite, il appuie la proposition de Mirabeau demandant l'éloignement des troupes.

Rapporteur du comité de Constitution à l'Assemblée constituante, il développe, le 9 juillet, les principes qui devront présider à l'élaboration de la Constitution et proclame la nécessité de la faire précéder d'une Déclaration des droits de l'Homme.

Après le renvoi de Necker, il propose, le 13 juillet, une adresse pour obtenir le rappel des ministres disgraciés mais dans des termes plus mesurés que ceux voulus par les membres de la gauche. Malgré Mirabeau, la motion de Mounier est adoptée.

Cependant, il s'inquiète des progrès de la Révolution, qui évolue dans un sens plus radical, et de l'agitation qui gagne le pays. Le 16 juillet, le débat sur le renvoi éventuel des ministres compromis dans la tentative de coup de force royal qui a conduit à la journée du 14 juillet 1789 entraîne la rupture politique entre Mounier et Barnave (qui reproche à son collègue de ne pas saisir qu'une révolution a eu lieu et de vouloir reconstruire un État avec des matériaux qui viennent d'être brisés). De fait, il voudrait faire adopter une constitution « à l'anglaise » avec deux chambres et un roi disposant du droit de veto absolu. C'est le programme des monarchiens. Dans la nuit du 4 août, il défend le droit de propriété.

La déclaration des Droits de l'Homme

Conséquemment à la nuit du 4 août 1789 qui fut marquée par l'abolition des privilèges de l’Ancien Régime[7], le , Mounier présente à l'Assemblée Constituante les trois premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en s'inspirant de propositions de divers députés et qui sont votés sans discussion[8] - [9] :

« Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »

Avec Mirabeau, il reste le seul auteur connu du préambule de ce texte[10].

Le , il ouvre la discussion sur la Constitution par une intervention, où il résume les principes du gouvernement monarchique et se prononce en faveur du veto absolu, contre le veto suspensif défendu par Barnave ou Jérôme Pétion de Villeneuve. Le 31, avec Gérard de Lally-Tollendal, il propose l'établissement d'un sénat héréditaire. Dès le lendemain, il quitte le comité de Constitution, suivi, en septembre, par Clermont-Tonnerre, Bergasse et Lally-Tollendal. Bien que ses propositions aient été repoussées, il est élu président de l'Assemblée constituante le pour une durée de quinze jours[11]. C'est à ce titre qu'il signe le procès-verbal de l'Assemblée nationale du jeudi qui stipule « L’Assemblée a arrêté que M. le Président se retirera devers le Roi, à l’effet de présenter à son acceptation la Déclaration des Droits »[12].

Lors des journées des 5 et 6 octobre 1789 (durant lesquelles 6 000 à 7 000 Parisiennes emmenées par Maillard, l'un des « vainqueurs de la Bastille », obligent la famille royale à séjourner au palais des Tuileries à Paris), il refuse, malgré les exhortations de Mirabeau, de quitter le fauteuil de la présidence et répond à ceux qui lui demandent du pain : « Le seul moyen d'obtenir du pain est de rentrer dans l'ordre ; plus vous massacrerez, moins il y aura de pain ». L'Assemblée le choisit pour conduire une délégation de femmes auprès du roi. Le , il conseille au roi la résistance.

Déçu dans ses projets politiques, il fuit Paris à l'instar d'autres députés monarchiens. Il se réfugie dans le Dauphiné (le ) et publie un plaidoyer en faveur de sa politique intitulé Exposé de ma conduite à l'Assemblée nationale et les motifs de mon retour en Dauphiné. Le 10 novembre, il envoie sa lettre de démission à l'Assemblée, avant de quitter la France sous un nom d'emprunt (M. Duverger) pour la Savoie, où l'attend sa famille, le .

Émigration

Mounier passe ensuite en Suisse d'où il publie un Les recherches sur les causes qui ont empêché les français d'être libres[13], puis il gagne l'Angleterre, l'Italie et finalement le duché de Saxe-Weimar, où le grand-duc Charles-Auguste lui suggère l’idée de former à Weimar, dans deux pavillons près de son château de Belvédère, une maison d’éducation destinée à préparer aux carrières publiques, en ; il y enseigne la philosophie, le droit et l’histoire à un nombre assez considérable de jeunes gens, Anglais, Allemands et Français[14].

Retour en France

Malgré le développement assez avantageux de cet institut[14], après le coup d'État du 18 Brumaire, il obtient sa radiation de la liste des émigrés et se prépare à revenir en France. Le , il écrit au banquier Perregaux, dont le fils était son élève à Weimar, pour le remercier de l'avoir fait rayer de la liste des émigrés, et pour lui annoncer son retour en octobre ; il lui conseille de ne pas laisser son fils en Allemagne « dont la philosophie actuelle est une philosophie désespérante, qui porte à tout révoquer en doute ».

De retour à Grenoble, à l’automne 1804[14], il songe à fonder, à Lyon, une école sur le modèle de celle du Belvédère, quand il se décide à venir à Paris, sur le conseil de ses amis.

Le 23 germinal an X (), Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, le nomme préfet d'Ille-et-Vilaine. Nommé membre de la Légion d'honneur, le 25 prairial an XII (), il est présenté comme candidat au Sénat conservateur par son département. Cependant, le 11 pluviôse an XIII (), Napoléon préfère le nommer conseiller d'État[15] - [16].

Mort

Désormais à l'abri des agitations et des revers, entouré de sa famille, Jean-Joseph Mounier occupe ses loisirs à revoir ses cours du Belvédère, qu'il désire publier, quand il succombe à une affection du foie, à l'âge de 47 ans.

Il est dans un premier temps inhumé au cimetière de Vaugirard avant d'être transféré au cimetière du Père-Lachaise (32e division).

Publications

- Nouvelles observations sur les États généraux de France [lire en ligne]

- Considérations sur les gouvernements (1789)[17].

- Exposé de ma conduite à l'Assemblée nationale et les motifs de mon retour en Dauphiné

- De l’influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés sur la Révolution de France, (1801)

- Appel au tribunal de l'opinion publique [lire en ligne]

- Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres (1792) [lire en ligne]

Il existe aux archives de la bibliothèque municipale de Grenoble, un ensemble de documents se présentant sous la forme d'un échange de courriers signés Savoy de Rollin avec Jean-Joseph Mounier, président de l'Assemblée Nationale en 1789-1791, avec également une lettre de Jean-Gabriel Peltier[18].

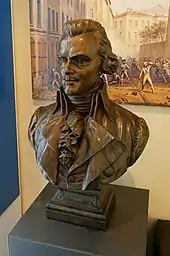

Portraits et bustes

- Anonyme, Portrait de Jean-Joseph Mounier, XIXe siècle, huile sur toile. Coll. musée de Grenoble (inv. MG 358).

- En 2010, le musée de la Révolution française installe son buste à côté de celui d'Antoine Barnave dans l'emplacement matérialisé de l'ancienne salle du Jeu de paume détruite par un incendie en 1865.

Hommages

Son nom a été donné à une rue de Romans-sur-Isère (Drôme), ainsi qu'à une rue des villes d'Eybens (Isère) et de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Notes et références

- « https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_001513/d_883 » (consulté le )

- Site kronobase.org, tableau "Chronologie: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Voici votre chronologie en 11 dates", consulté le 24 avril 2021.

- Google livre "Histoire constitutionnelle de la France depuis 1789", par Michel de GUillenschmidt, édition Economica.

- Site 1789-1815, fiche sur Jean-Joseph Mounier, consulté le 24 avril 2021.

- Site /fetes-revolutionnairesdevizille.com, page Vizille, berceau de la révolution française, consulté le 24 avril 2021.

- Site persee.fr, texte : "Communes : motion de M. Mounier sur la dénomination de la Chambre des Communes et la constitution de l'Assemblée, lors de la séance du 15 juin 1789".

- Site lepoint.fr, page "Révolution française : la nuit où tout a basculé".

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230/f531.image.langFR

- Jean Imbert, « Les six jours des Droits de l'homme », L'Histoire, no 113, (ISSN 0182-2411, lire en ligne, consulté le ).

- Site futurama.fr, article "Qui a rédigé la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?", consulté le 24 avril 2021.

- Assemblée nationale, « Jean, Joseph Mounier : 1758-1806 », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le ).

- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sur Wikisource.

- Google livre "De la cour à l'exil" de Patrick de Gmeline, Nouvelles éditions latines, page 282.

- Gabriel Monod, Charles Bémont, Sébastien Charléty et Pierre Renouvin, Revue historique, t. 68, Paris, Librairie G. Baillère, (lire en ligne), p. 61.

- Google livre "Les girouettes politiques" par le comte d'Hérisson, éditeur Paul Ollendorf

- Site gremag.fr, article 'Un Mounier peut en cacher un autre", consulté le 24 avril 2021.

- Site persee.fr, article " Mémoire de M. Mounier, sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France, lors de la séance du 12 aout 1789", consulté le 26 avril 2021.

- ces documents sont numérisés sous la cote R.6314 Rés. : fr-dl-x8ce.

Bibliographie

- René Bourgeois, Jean-Joseph Mounier : un oublié de la Révolution, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. « L'Empreinte du temps », , 262 p. (ISBN 2-7061-0775-8).

- Jean Egret, La Révolution des Notables : Mounier et les monarchiens, 1789, Paris, Armand Colin, , 244 p. (présentation en ligne). Réédition : Jean Egret, La Révolution des notables : Mounier et les monarchiens, 1789, Paris, Armand Colin, , 2e éd., 248 p. (ISBN 2-200-37179-9).

- Patrick H. Hutton, Jean-Joseph Mounier: A Study of a Moderate Politician in the French Revolution, Madison, University of Wisconsin, 1964.

- François Vermale, « Les années de jeunesse de Mounier (1758-1787) : documents inédits », Annales historiques de la Révolution française, no 91, , p. 1-24 (JSTOR 41924964).

- Adolphe Robert, Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, Paris, Bourloton, 1889, tome 4, de Mortemart à Mousnier-Buisson, p. 447-449

Liens externes

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Généalogie reconstituée de Jean-Joseph Mounier

- Fiche sur le site de l'Assemblée nationale