Marché aux chevaux

Le marché aux chevaux est un ancien marché situé à Paris. Sa localisation a changé au fil des siècles.

.jpg.webp)

Historique

Le marché aux chevaux du Pré Crotté

Un marché aux chevaux existait vers 1475, dans un lieu appelé le « Pré Crotté ». Il était situé approximativement entre les actuelles rues de Tournon et Garancière, dans l'actuel 6e arrondissement de Paris.

Le marché aux chevaux de l'hôtel des Tournelles

En 1565, le marché est déplacé sur le terrain de l'hôtel des Tournelles, alors en cours de démolition. Établi sur une partie du parc des Tournelles, les écuries de cette ancienne résidence royale furent réutilisées pour créer ce nouveau marché aux chevaux.

Le 27 avril 1578 y eut lieu le duel des Mignons qui opposa des mignons d’Henri III. Quatre des protagonistes y succombèrent : Louis de Maugiron, Georges de Schomberg, François d'Aydie de Ribérac et Jacques de Lévis de Caylus.

Le , Henri IV écrivait à Sully : « Mon amy, ceste-cy sera pour vous prier de vous souvenir de ce dont nous parlasmes dernièrement ensemble, de cette place que je veux que l'on fasse devant le logis qui se fait au marché aux chevaux pour les manufactures, afin que si vous n'y avez esté vous alliez pour la faire marquer: car baillant le reste des autres places a cens et rente pour bastir, c'est sans doute qu'elles le seront incontinent et je vous prie de m'en donner les nouvelles. »

La création de la place Royale entraîna le départ du marché.

Le marché aux chevaux de la butte Saint-Roch ou de la porte Saint-Honoré

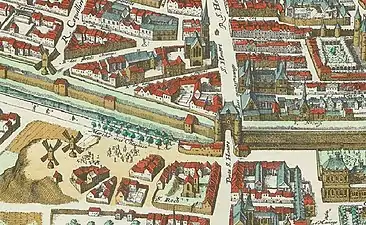

En 1605 le marché aux chevaux s'implanta hors de la (deuxième) porte Saint-Honoré et au nord de celle-ci, entre l'enceinte de Charles V et le revers oriental de la butte Saint-Roch[1] où se tenait également le marché aux pourceaux. Un terrain de jeu de mail partiellement planté d'arbres d'alignement, nettement visible sur les plans de Quesnel (1609) et de Mérian (1615) le séparait de la contrescarpe des fossés du rempart. Ce mail était dans le prolongement vers le nord d'un ancien sentier dit initialement « chemin qui va de la porte Saint-Honoré à la Seine » puis appelé « rue des Fossés » en 1439 et dénommé rue de l'Échelle depuis 1633[2].

Au cours de cette même année 1633 fut repris le projet de Charles IX de bâtir une nouvelle enceinte, ultérieurement dite enceinte de Louis XIII où des « fossés jaunes » dont une partie des douves avaient été creusées dès 1563, « de faire abattre & démolir les anciennes portes, murailles & remparts, [et de] faire combler les anciens fossés depuis la grande galerie du Louvre jusqu'à la porte Saint-Denis [...] » En vertu d'un traité, arrêté au conseil du roi le , confirmé par lettres patentes du même jour et enregistré au Parlement le , il fut « ordonné que le marché aux chevaux & autres bestiaux, qui se tenoit alors près la porte Saint Honoré, seroit transféré en un autre lieu moins incommode, afin de laisser cet endroit libre pour y bâtir [...]. »[3].

Il est cité sous le nom de « le Marché aux chevaulx », dans un manuscrit de 1636.

L'espace libéré par le marché n'est pas explicitement nommé ni dans le plan de Gomboust (1652), ni dans celui de Bullet et Blondel (1676). Dans le plan de Bernard Jaillot (1713), il porte le nom de rue des Frondeurs[4]. Le neveu et gendre de l'auteur, Renou de Chauvigné dit Jaillot indique l'avoir repéré sous ce nom sur « une copie de celui de Jouvin de Rochefort, que de Fer fit graver par Inselin en 1697 » et remarque à propos de cette voie que « s'il est vrai que le mot de Frondeurs vienne du parti opposé à celui de Cardinal Mazarin, connu dans notre Histoire sous le nom de la Fronde, elle n'a pu être appelée ainsi que depuis 1648 ». Il précise en outre, en 1772, que la rue des Frondeurs « aboutit à la rue S. Honoré & au carrefour des quatre Cheminées »[5]. La rue des Frondeurs a disparu en 1866 lors du prolongement de la rue de l'Échelle (1er arrondissement). Elle constituerait de nos jours la partie septentrionale de cette rue.

Le marché aux chevaux du bastion de Gramont

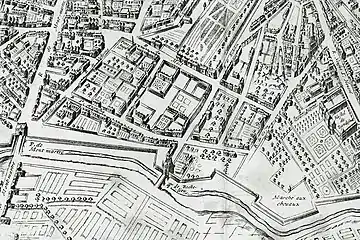

Le marché aux chevaux, contraint par lettres patentes de 1633 de quitter la porte Saint-Honoré s'établit alors dans un bastion de la nouvelle enceinte de Louis XIII ou « des fossés jaunes », disparu, qui se situerait de nos jours approximativement entre le boulevard des Capucines et les rues des Capucines, Gaillon, des Petits-Champs et Louis-le-Grand.

Marché aux chevaux du bastion de Gramont de l'enceinte de Louis XIII (ou des Fossés jaunes) sur le plan Boisseau (1648).

Marché aux chevaux du bastion de Gramont de l'enceinte de Louis XIII (ou des Fossés jaunes) sur le plan Boisseau (1648). Marché aux chevaux du bastion de Gramont de l'enceinte de Louis XIII (ou des Fossés jaunes) sur le plan Jannsonius (1657).

Marché aux chevaux du bastion de Gramont de l'enceinte de Louis XIII (ou des Fossés jaunes) sur le plan Jannsonius (1657).

Les marchés du faubourg Saint-Marcel

Un projet inabouti a précédé l'implantation du marché aux chevaux dans le faubourg Saint-Marcel. En 1627, puis en 1640, un particulier nommé Jean Baudouin obtient des lettres-patentes l'autorisant à établir ce nouveau marché sur une place autrefois nommée « la Folie-Eschalart »[6]. Le projet est abandonné.

En 1659, François Baraujon, apothicaire et valet du roi, est autorisé à ouvrir un marché aux chevaux dans le faubourg Saint-Victor à proximité de la croix de Clamart et du cimetière de Clamart.

En 1760, le boulevard de l'Hôpital est ouvert et l'entrée principale est reportée sur cette nouvelle voie. Cette même année, un pavillon est construit dans la rue du Marché-aux-Chevaux (actuelle rue Geoffroy-Saint-Hilaire) pour abriter le commissaire de police[7]. Celui-ci doit faire respecter l'ordonnance de 1763 concernant la police du marché aux chevaux[8].

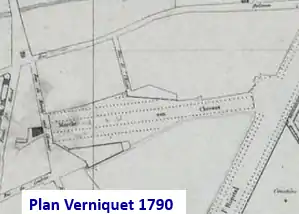

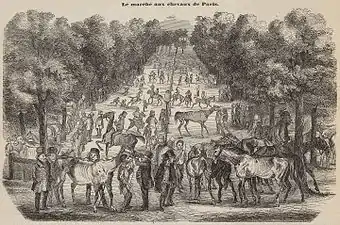

Afin de pérenniser le marché à cet emplacement, le roi ordonne au lieutenant-général de police de l'acquérir. L'acte de vente est enregistré en 1787. Il est alors planté de quatre rangs d'arbres, formant une allée principale et deux contre allées. Des poteaux, placés de distance en distance, servent à attacher les chevaux.

- Emplacement du marché

Le marché avant l'ouverture du boulevard de l'Hôpital.

Le marché avant l'ouverture du boulevard de l'Hôpital. Le marché après l'ouverture en 1760 du boulevard de l'Hôpital.

Le marché après l'ouverture en 1760 du boulevard de l'Hôpital. Le marché en 1790 après plantation d'arbres.

Le marché en 1790 après plantation d'arbres.

Des travaux d'amélioration sont autorisés en 1817. Pendant leur exécution, le marché est transféré sur le boulevard de l'Hôpital. En 1824, les travaux concernant l'essai des chevaux de trait sont entrepris. Enfin, en 1830, un terrain est déblayé sur lequel on devait faire des constructions[7].

Le marché se compose de trois parties contiguës :

- La première partie, qui comprend le marché proprement dit, a son entrée principale par la rue du Marché-aux-Chevaux et occupe un espace de 55 m de largeur sur 206 m de longueur ;

- la deuxième partie, formant hache à droite, est affectée à l'essai des chevaux de trait ; elle a son entrée par le marché et occupe un espace de 58 m de longueur, ayant une largeur réduite de 50 m ;

- la troisième partie, servant à la vente des voitures, a son entrée principale par le boulevard de l'Hôpital ; sa largeur est de 55 m et sa longueur de 50 m.

- La première partie de cet établissement, qui est affectée spécialement à la vente des chevaux, forme une espèce de cirque composé de deux chaussées parallèles, dont la ligne de séparation devait être ornée de trois fontaines, l'une monumentale[9] et les deux autres portant les armatures des réverbères ; ces deux dernières sont exécutées et le surplus de la ligne de séparation est indiqué par des barrières et terminé par de fortes bornes. Les chevaux sont attachés à des barrières placées sur quatre rangs qui en contiennent chacun 34 et ensemble 136. La moitié de ces barrières d'attache est à droite et l'autre moitié à gauche des chaussées servant à essayer les chevaux. Presque toutes les barrières contiennent quatre chevaux et elles sont garnies de traverses mobiles et de poteaux pour garantir les passages qui sont réservés entre elles. Enfin, cette partie du marché est plantée de six rangs d'arbres formant une allée principale et deux contre-allées doubles abritant les chevaux. Des retranchements qui sont encore à faire aux propriétés contiguës ont empêché de placer vingt et une barrières faisant partie du second rang.

- La seconde partie, servant à l'essai des chevaux de trait, présente un plan elliptique, dont le grand axe correspond à une des fontaines ci-dessus décrites, et contient deux rampes en fer-à-cheval entourant un plateau au fond duquel on a pratiqué, sous l'emplacement où les rampes se joignent, une serre voûtée contenant les voitures et les harnais servant à essayer les chevaux.

- La troisième partie est affectée à la vente des voitures à l'encan par le ministère des Commissaires-priseurs[7].

En 1854, le marché aux chevaux du boulevard de l'Hôpital se tient tous les mercredis et samedis[10]. Il ouvre en été de 1 h jusqu'à la nuit, en hiver de 2 h à 4 h. Les marchands disposent chacun d'une place nominative et vendent principalement, mais non pas exclusivement des bêtes de trait — chevaux et ânes — tandis que les ventes de chevaux « de luxe » se concluent plutôt dans les manèges du quartier des Champs-Élysées. Le dimanche, de midi à 2 h, le lieu accueille le marché des chiens. La fourrière des chiens égarés est située à proximité[11] (voir : rue Poliveau).

À la fin des années 1860, le marché cède son emplacement au percement du boulevard Saint-Marcel[12] - [13].

- Le marché avant le percement du boulevard Saint-Marcel et son emplacement de 1878 à 1907

Le marché en 1853.

Le marché en 1853. Le marché par Charles Marville peu avant le percement du boulevard Saint-Marcel.

Le marché par Charles Marville peu avant le percement du boulevard Saint-Marcel. Projet de percement du boulevard Saint-Marcel.

Projet de percement du boulevard Saint-Marcel. Emplacement du marché aux chevaux de 1878 à 1907.

Emplacement du marché aux chevaux de 1878 à 1907.

Le marché est alors transféré sur le boulevard d’Enfer (à l'emplacement de l'actuelle rue Huyghens[14]), puis en 1878 à l'angle des boulevards de l'Hôpital et Saint-Marcel à proximité de son emplacement initial[15].

Il déménage en 1907 au sein des abattoirs de Vaugirard.

Sur les terrains de l'ancien marché, des immeubles en pierre de taille de type haussmannien sont construits en 1911 et 1912 à l'angle des boulevards Saint-Marcel et de l'Hôpital et les rues René-Panhard, des Wallons et Jules-Breton sont ouvertes. L'institut de paléontologie humaine et l'ancien siège de l'Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain » sont aussi édifiés à la même époque à cet emplacement.

Notes et références

- Alfred Fierro : Histoire et dictionnaire de Paris, Paris, Éditions Robert Laffont, 1996, p. 767-768.

- Entrée « rue de l'Échelle » dans la nomenclature des voies de Paris, sur le site de la municipalité de Paris

- Nicolas-Toussaint des Essarts : Dictionnaire universel de Police ..., Paris, chez Moutard, 1786, t. 2, pp. 26-27

- Voir le plan de Jaillot (1713).

- Jean Baptiste Michel Jaillot : Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris ... : Quatrième Quartier Le Louvre, ou S. Germain-L'Auxerrois, Paris, Auguste Martin Lottin, 1772, pp. 21-22

- Jules Lacroix de Marlès, Paris ancien et moderne ou Histoire de France divisée en douze périodes appliquées aux douze arrondissements de Paris, et justifiée par les monuments de cette ville célèbre, Paris, Parent-Desbarres, 1837-1838, t. 2, p. 440 [lire en ligne].

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 136-137 [lire en ligne].

- Ordonnance concernant la police du marché aux chevaux sur Gallica.

- Dessin de la fontaine du marché aux chevaux sur Gallica.

- Borie, Marché aux chevaux de Paris, In Journal d'agriculture pratique, t. 18, no 2, p. 387 (voir en ligne).

- Karl Baedeker, Paris, guide pratique du voyageur, Paris, A. Bohné, p. 23 (voir en ligne).

- Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE).

- Procès-verbaux / Commission municipale du Vieux Paris , Paris, Imprimerie municipale, 1916, p. 167-169 [lire en ligne].

- Adolphe Alphand (dir.), Émile Hochereau, Albert Loiseleur des Longchamps Deville, Joseph-Antoine Bouvard, Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques. Ville de Paris, Paris, Imprimerie nouvelle, 1886-1902, p. 506 [lire en ligne].

- Charles Bivort, La Halle au blé en 1789, la bourse de commerce en 1889 , Paris, imprimerie des Halles, 1889, p. 63-66 [lire en ligne].