Rue de Tournon

La rue de Tournon est une voie publique du 6e arrondissement de Paris. Au sud, elle ouvre une perspective sur la façade du Sénat. À son autre extrémité, elle se poursuit avec la rue de Seine, qui donne sur le fleuve. Elle est toute proche du jardin du Luxembourg.

6e arrt Rue de Tournon

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 6e | ||

| Quartier | Odéon | ||

| Début | 19, rue Saint-Sulpice | ||

| Fin | 24, rue de Vaugirard | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 233 m | ||

| Largeur | 13,70 m | ||

| Historique | |||

| Dénomination | 1541 | ||

| Ancien nom | Ruelle Saint-Sulpice ruelle du Champ de Foire rue du Marché aux chevaux rue du Sénat |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9378 | ||

| DGI | 9387 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 6e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue de Tournon commence à hauteur des nos 19 et 21 de la rue Saint-Sulpice et finit à hauteur des nos 22 bis et 24 de la rue de Vaugirard. Orientée pratiquement nord-sud, dans l'axe du palais du Luxembourg, elle constitue l'une des rues les plus prestigieuses de Paris. Elle possède également une physionomie très particulière ; elle s'évase en effet vers le sud à proximité de la rue de Vaugirard, ce qui ouvre le cône de vision sur le Sénat. Au nord, elle se prolonge par la rue de Seine, débouchant sur le quai Malaquais.

Traditionnellement, elle était bordée de nombreuses librairies de livres anciens. Il en subsiste toujours aujourd'hui, mais elles sont progressivement remplacées par des enseignes liées à l'habillement ou à la coiffure.

Elle est localisée non loin du musée du Luxembourg, situé dans un bâtiment annexe du Sénat.

Les stations de métro desservant la rue de Tournon sont :

Des stations de bus en sont également très proches. Il s'agit des lignes 38, 58, 63, 70, 86, 87, 89 et 96.

Origine du nom

Elle doit son nom au cardinal François de Tournon (1489-1562), abbé de Saint-Germain-des-Prés, un des principaux conseillers de François Ier.

Portrait du cardinal François de Tournon.

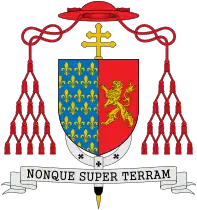

Portrait du cardinal François de Tournon. Armoiries du cardinal François de Tournon.

Armoiries du cardinal François de Tournon.

Historique

Les terrains marécageux sur lesquels se trouve cette voie appartenaient à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, ce qui ressort des titres de cette communauté religieuse. Elle en vendra, à charge pour les acquéreurs d'élever des constructions en bordure de cette voie, qui portait autrefois le nom de « ruelle de Saint-Sulpice » en 1517, puis ultérieurement de « ruelle du Champ de Foire », à cause de la foire de Saint-Germain et également la « rue du Marché aux chevaux[1] ».

Elle devient « rue de Tournon » en 1541. Le rôle des taxes de 1549 ne mentionne que très peu de maisons. Elle est citée sous le nom de « rue de Tournon » dans un manuscrit de 1636.

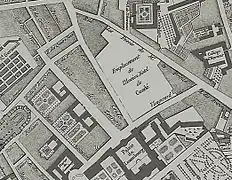

Elle apparaît également en tant que telle sur le Plan routier de Paris de 1789, où figure le jardin arboré de l'arrière du numéro 4[2].

Elle fut nommée par arrêté préfectoral du « rue du Sénat » parce que la petite place que forme la rue en arrivant à hauteur de la rue de Vaugirard, s'écarte en éventail, face au Sénat. On l'appelait aussi « le Pré-Crotté » à cause des ordures et autres immondices qu'on y jetait quotidiennement. Par la suite, il y fut fait un marché, elle fut « baillée » par le cardinal de Tournon à son valet de chambre Jean Gautier « pour y bastir des mesons ». Cette très petite place existe toujours.

Au début de messidor an IV de la République, la section de Mucius Scœvola (quartier du Luxembourg), lança la mode des « repas civiques » (les 11, 12 et ), dans les rues et devant les portes des maisons. Cette idée fit son chemin et se répandit bientôt aux quatre coins de la capitale. Les habitants de la rue de Tournon se distinguaient dans l'ordonnance des repas. Un rapport du Comité de Salut Public du 18 messidor an II (1794) porte sur ces repas civiques[3]. La Commune fit arrêter cette conviviale manifestation, par suite des abus de libations qui entraînaient de grands désordres sur la voie publique.

Un arrêté des consuls du XVIII vendémiaire an XI ordonne le prolongement de cette voie publique jusqu'à la rue de Buci (rue de Seine), dans l'axe de celle-ci.

Une décision ministérielle du III nivôse an X, signée de Chaptal et un arrêté du président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, le , fixe la moindre largeur à 13,50 mètres et la plus grande à 26,70 mètres. Les propriétés aux nos 11 et 33 et toutes celles du côté pair ne sont pas soumises à retranchement.

En , à l'occasion de sa visite en France, le tsar russe Nicolas II se rend au palais du Luxembourg. Située sur le trajet, il emprunte la rue de Tournon[4].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 1 : emplacement où Chalgrin avait fait le projet de déposer un mètre étalon gravé dans le marbre, parmi les quinze autres. Il fut finalement installé à quelques pas, au 36, rue de Vaugirard.

- No 2 : emplacement de l'hôtel du Petit-Bourbon, dit aussi hôtel de Châtillon, hôtel de France ou hôtel de Montmorency (nos 2-4) au XVIIe siècle, avec une partie sur l'actuel no 4, que Louis de Bourbon, duc de Montpensier, avait fait construire et qui donna son nom à une partie de l'actuelle rue Saint-Sulpice sur laquelle il donnait. Cet hôtel et celui élevé au no 4 furent pris sur ce qui était l'hôtel de Savoie qui appartenait sous Charles IX — qui règne de 1560 à 1574 —, à Marguerite de France (1523-1574), tante du roi, épouse du duc de Savoie Emmanuel Philibert. C'est ici que la veuve du duc de Montpensier apprit l'assassinat du duc et du cardinal de Guise, ses frères, en 1588.

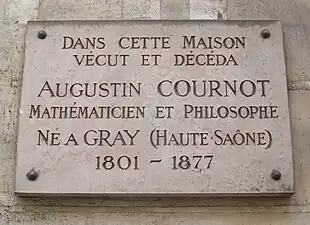

- Au XIXe siècle, il ne restait rien de cet hôtel, mais une écurie souterraine, rattachée à une autre, paraissait plus ancienne que les façades du XVIIIe siècle. C'est aussi là que, sous Louis XV (1710-1774), était l'hôtel de Montmorency-Fosseux, qui appartiendra à François de Béthune (1600-1678), duc d'Orval, pair de France au début du règne de Louis XIV, beau-frère de Montmorency-Fosseux, puis à Jean de Donon, contrôleur général des Bâtiments du roi, qui était voisin d'un Châtillon, logé dans la même rue. Marie-Émilie Boucher, fille du peintre et épouse de Gabriel Cuvilier, premier commis des Bâtiments du roi, y mourut en 1784. Balzac y habita de 1827 à 1830, chez son ami Henri de Latouche. En 1860 y demeurait Laprade. Une plaque rappelle le souvenir d'Antoine Augustin Cournot, mathématicien et philosophe qui vécut et décéda à cette adresse en 1877. Il aurait été au début l'hôtel de Jean de Palaiseau. Immeuble classé aux monuments historiques.

No 4.No 4 : hôtel de Palaiseau sous Louis XIV. Claude de Harville, marquis de Palaiseau, et son épouse, Catherine Jouvenel des Ursins, le laissent à leur fils Antoine de Harville, qui le lègue à son fils François de Harville, et ses sœurs : Anne de Harville épouse François de Béthune, comte, puis duc d'Orval et Isabelle de Harville (1629-1712) épouse de François de Montmorency-Fosseux, marquis de Bois-Ruffin, Thury, Fosseux, Courtalain et baron de Neuilly. Ancien hôtel de Montmorency, vers 1750, (nos 2 et 4), classé aux monuments historiques, avec pour les parties communes : la porte monumentale sur rue avec ses vantaux, les façades sur cour et jardins, le vestibule (passage cocher), l'escalier d'honneur. Classement portant sur les parties privatives : les appartements du rez-de-chaussée sur le jardin, du premier étage sur le jardin, du deuxième étage sur rue et l'appartement du deuxième étage sur le jardin, ainsi que certaines pièces de l'appartement du premier étage sur cour et sur rue (les deux antichambres, l'entrée et la rotonde, la pièce entresol et le salon donnant sur la rotonde, ainsi que la chambre principale faisant suite à ce salon). Le député Audouin y loge en 1793. Lamartine et Ledru-Rollin habitent dans cette maison en 1848. En 1830 loge à cette adresse le comte de la Roche-Aimon. À la fin du XIXe siècle y vivait Albert d'Herbelot, avocat général à la cour d'appel de Paris. Y logèrent aussi l'ambassadeur Charles-Joseph Tissot (1828-1884), et Joseph Bertrand, célèbre mathématicien, sociétaire de l'Académie des sciences, qui y meurt en 1900. Un appartement au rez-de-chaussée, propriété de François Pinault, est mis à disposition de Jacques Chirac, qui y finit ses jours et y meurt en 2019[5].

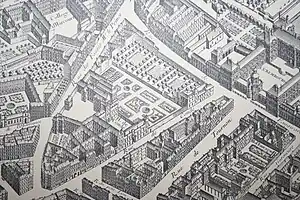

No 4.No 4 : hôtel de Palaiseau sous Louis XIV. Claude de Harville, marquis de Palaiseau, et son épouse, Catherine Jouvenel des Ursins, le laissent à leur fils Antoine de Harville, qui le lègue à son fils François de Harville, et ses sœurs : Anne de Harville épouse François de Béthune, comte, puis duc d'Orval et Isabelle de Harville (1629-1712) épouse de François de Montmorency-Fosseux, marquis de Bois-Ruffin, Thury, Fosseux, Courtalain et baron de Neuilly. Ancien hôtel de Montmorency, vers 1750, (nos 2 et 4), classé aux monuments historiques, avec pour les parties communes : la porte monumentale sur rue avec ses vantaux, les façades sur cour et jardins, le vestibule (passage cocher), l'escalier d'honneur. Classement portant sur les parties privatives : les appartements du rez-de-chaussée sur le jardin, du premier étage sur le jardin, du deuxième étage sur rue et l'appartement du deuxième étage sur le jardin, ainsi que certaines pièces de l'appartement du premier étage sur cour et sur rue (les deux antichambres, l'entrée et la rotonde, la pièce entresol et le salon donnant sur la rotonde, ainsi que la chambre principale faisant suite à ce salon). Le député Audouin y loge en 1793. Lamartine et Ledru-Rollin habitent dans cette maison en 1848. En 1830 loge à cette adresse le comte de la Roche-Aimon. À la fin du XIXe siècle y vivait Albert d'Herbelot, avocat général à la cour d'appel de Paris. Y logèrent aussi l'ambassadeur Charles-Joseph Tissot (1828-1884), et Joseph Bertrand, célèbre mathématicien, sociétaire de l'Académie des sciences, qui y meurt en 1900. Un appartement au rez-de-chaussée, propriété de François Pinault, est mis à disposition de Jacques Chirac, qui y finit ses jours et y meurt en 2019[5]. Plan de Jaillot sur lequel figure le jardin, partie commune et classé monument historique.

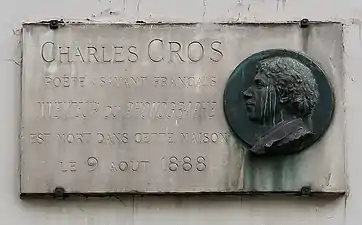

Plan de Jaillot sur lequel figure le jardin, partie commune et classé monument historique.- No 5 : domicile de Marie-Anne Lenormand qui vivait avec Jacques-René Hébert, dit le Père Duchesne. Elle prédit l'avenir à de nombreuses personnalités de l'Empire, après avoir fait des prédictions à l'impératrice Joséphine. Elle mourut dans cette maison en 1843. Cagliostro y aurait également séjourné, ainsi que madame Moreau, grande maîtresse de la maçonnerie des femmes et prophétesse sous le Second Empire. La famille de Jacques Prévert s'installe à cette adresse durant l'hiver de 1910 et y demeure une année. Leurs voisins de palier sont la famille Tiran, dont la mère aurait été une pétroleuse dans sa jeunesse. L'un des frères Tiran était un apache et l'autre, Henri Tiran, par une chanson de sa composition qu'il chantait continuellement, inspira l'idée du raton laveur que Prévert intégra dans son recueil de poèmes Paroles (1946). Au rez-de-chaussée, dans la cour, habite la famille Dienne comptant neuf orphelins placés sous la responsabilité de la fille aînée, Simone, la cadette de trois ans de Jacques Prévert, qui fut son premier amour et qui l'épousa le [6]. Le poète et savant Charles Cros y meurt en 1888 ; une plaque lui rend hommage.

- No 6 : hôtel de Montpensier, construit en 1540 par Louis de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon, époux de Catherine de Lorraine, sœur du duc de Guise et du cardinal de Guise. Elle y reçut la nouvelle de la mort de ses frères (la propriété allait du no 2 au no 6). Elle y logea la mère de Jacques Clément et y meurt en 1596. Ancien hôtel de Brancas, dit aussi hôtel de Terrat, construit sur les dessins et plans de Pierre Bullet (1639-1716), pour Jean-Baptiste Terrat, marquis de Chantosme, chancelier du duc d'Orléans, qui achète les lieux à Nicolas Renouard de Chanteclair. Les façades et toitures sur rue, cour et jardins, portail d'entrée, escalier, salon et boudoir sont inscrits et classés aux monuments historiques. L'hôtel avant de revenir aux Brancas fut à ferme à l'Académie Royale, d'équitation de 1733 à 1742 de François Robichon de La Guérinière (1688-1751) écuyer de renom, enseignait ici l'art de l'équitation aux jeunes gens de la noblesse avec son associé François Nicolas Desprez. Il avait fermé son manège du 13, rue de Vaugirard à la suite de problèmes financiers[7]. Il fit aussi partie de l'hôtel de Montmorency-Laval, selon le Dictionnaire des rues de Jean de La Tynna en 1816.

- Bugnet, intendant de Monsieur de Creil, conseiller d'État et de la duchesse de Beauvilliers, avait acquis en 1752 ledit hôtel tenant à celui de Montmorency et à la maison de Saint-Aignan. L'un des vendeurs de Bugnet fut Lanfernat, comte de Villars, Chauvel, grand-bailli d'Orléans et d'autres[8]. C'est ensuite, en 1775, le duc de Brancas, lieutenant général pour le pays de Provence, le marquis de Laplace en 1806, Pierre-Simon de Laplace, mathématicien, astronome, physicien et géomètre y habita en 1808. La famille Montmorency-Laval, en 1816, les libraires Bossange et Masson, et le bibliophile Renouard. Au rez-de-chaussée sur rue se trouvaient la Librairie Renouard et les Éditions Henri Laurens. Les libraires Bossange et Masson étaient déjà propriétaires de cet immeuble en 1815 avant l'arrivée de monsieur Renouard qui quitta la rue Saint-André-des-Arts pour celle-ci. Le docteur Ricord demeura aussi à cette adresse et y mourut en 1889. Le libraire Henri Loones tient boutique ici en 1880. Alexandre Ribot, ancien président du Conseil et membre de l'Académie française, y demeura. En 1900, se trouvait dans ces lieux le Concert Rouge.

- De 1947 à 1950, une partie de l'hôtel est louée à l'École des hautes études en sciences sociales qui fut logée à cette adresse avec une partie des archives, et notamment le fonds Clément Heller, et au no 17. Cette dernière y siège jusqu'en 1975 et sera contrainte en 1977 de quitter les lieux. Ensuite, l'IFA (Institut Français d'Architecture) y réside à partir de 1979 et le quitte en 2003 en raison de la hausse des loyers pour rejoindre le musée de la Porte-Dorée (actuel Musée de l’histoire de l’immigration) et fusionner en 2006 dans la Cité de l'architecture et du patrimoine.

- Actuellement, le rez-de-chaussée est occupé par une boutique de vêtements pour enfants.

- No 7, dit hôtel du Sénat : à cette adresse étaient le domicile et l'atelier de Maire qui y réalisa sa Topographie de Paris, dédiée à la duchesse de Bassano en 1813. Charles Baudelaire demeura ici de à [9]. Ici habita Léon Gambetta de 1858 à 1861 (une plaque lui rend hommage) et Alphonse Daudet en 1857[10].

- No 8 : immeuble classé aux monuments historiques. Le résistant Raoul Marcel, groupe FFI[11], tué à la libération de Paris, habitait dans cet immeuble[12]. C'est à cet emplacement, entre l'Académie équestre et l'hôtel des Ambassadeurs, que monseigneur Guy Chartraire de Saint-Aignan, conseiller au Parlement de Bourgogne à Dijon, (marquis de Ragny en 1735) avait fait construire son hôtel de Saint-Aignan en 1716, à la place de l'hôtel de Ventadour que lui avait donné, en 1713, sa sœur, épouse de David, lieutenant particulier au bailliage de Semur. Elle avait elle-même acquis ce lot de Nicolas de Jassaud, président à la Chambre des comptes. Ce dernier le tenait du prince de Rohan-Soubise et de son épouse, une Ventadour. C'est le duc de Ventadour qui en fit l'acquisition en 1607 auprès de Pierre de Beringhen, premier valet de chambre du roi, qui lui l'avait acquis vers 1600. La propriété était louée à Langlois, fermier général, lorsque M. de Saint-Aignan légua ses biens à Chartraire, marquis de Ragny, qui fut suivi par Garnier, bourgeois, puis Mlle d'Orsan, fille majeure, puis Jean Marie du Lau d'Allemans, curé de Saint-Sulpice, archevêque d'Arles et député de la Constituante en 1789, né en 1738 et assassiné le . Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, locataire dans cette maison, avait formé une sorte de club, où elle recevait entre autres personnes : Danton, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine. Sous le Premier Empire, le sénateur Dyzès, comte d'Arène, en fit sa résidence[13]. Brillat-Savarin, célèbre gastronome, habitait, sous Louis-Philippe, l'appartement de Théroigne. Jules Janin, en 1830, s'en servait de garçonnière. Il y resta quarante ans avant d'aller s'installer au 20, rue de Vaugirard. Octave Feuillet et le comte Eugène de Vogüé logent ici en 1880. Domicile de Gabriel Pierné, compositeur de musique. En 1909, la revue Le Magasin pittoresque, fondée en 1835, s'y installe ; en 1910, domicile de Maurice Renard, à deux pas de celui de son ami Adolphe van Bever, de Paul Léautaud et du Mercure de France[14].

- No 9 : face à l'hôtel du Nivernais s'élevait le petit hôtel de Valois, où en ces lieux meurt, le , Jean-Baptiste Clairaut, mathématicien et académicien. Il y habitait depuis le [15]. On pouvait souscrire ici au Journal anglais, ainsi qu'au Journal des dames, de Dorat (1778).

- No 10 : provient du démembrement de l'hôtel Garancière. Connu sous le nom d'hôtel de Nivernais, puis d'hôtel des Ambassadeurs, cet hôtel date de 1543. Il a été construit par Louis de l'Estoile, président des enquêtes au Parlement de Paris, et époux de Marguerite de Motholon, en 1543. Le mémorialiste Pierre de l'Estoile y naquit sûrement en 1546. L'hôtel fut construit sur cette parcelle achetée en 1538 au cardinal de Tournon. Madame de Pecquigny l'occupe en 1580. Charles du Plessis, seigneur de Liancourt, gouverneur de Paris, y habite en 1595 ; il le cède à Concino Concini. En 1612, on l'appelle hôtel Concini. Hôtel particulier ayant appartenu au maréchal d'Ancre, puis confisqué, pillé en 1617 par les partisans du prince de Condé après l'assassinat du maréchal par le capitaine des gardes, Vitry. Concédé à Charles d'Albert, duc de Luynes, ainsi qu'Anet et Lésigny et dans lequel Louis XIII a vécu quelque temps à son retour de Savoie, se rapprochant de sa mère qui habitait le palais du Luxembourg. François de Sales y logea en 1618. Le duc le revendit au roi en 1621. Ces bâtiments furent affectés aux logements des ambassadeurs en 1630, prenant le nom d'« hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, confié au duc de Bellegarde, qu'Henri IV et Louis XIII comblèrent de faveurs, le premier pour se faire pardonner de lui avoir ravi la belle Gabrielle d'Estrées. Chaque réception d'ambassadeur donnait lieu à des fêtes somptueuses. Parmi celles qui laissèrent un souvenir grandiose sous le règne de Louis XIV, l'entrée de Charles Talbot 1er duc de Shrewsbury, ambassadeur extraordinaire et grand chambellan de la reine de Grande-Bretagne ; celle de Jean de la Vieuville, bailli, grand-croix, ambassadeur extraordinaire de l'ordre de Malte auprès du roi de France de 1712 à 1715 ; des ambassadeurs du tsar de Moscovie et de ceux du roi du Siam. Mehmet Effendi, ambassadeur de la Sublime Porte, y demeura sous le régent. Le duc du Nivernais, Louis-Jules Mancini-Mazarini, échange l'hôtel de Pontchartrain contre celui-ci, que l'architecte Marie-Joseph Peyre restaura en 1753. Le duc de Dampville en eut quelque temps la jouissance et l'hôtel deviendra garde-meubles en 1758. Par exception, Louis-Jules de Nivernais mourut dans son hôtel le . En 1790, le bâtiment devient propriété nationale. Le conseiller d'État chargé du contentieux des domaines nationaux remplissait sous l'Empire cette superbe demeure en 1803, qui devint en 1814 l'habitation de la duchesse douairière d'Orléans, femme de Philippe Égalité. Elle y mourut en 1816. Vendu le , par le domaine de l'État à la ville de Paris pour 250 100 francs, il est converti en caserne. La caserne de Tournon est occupée, en 1821, par la 5e compagnie de la gendarmerie royale de la ville de Paris et en 1830 par la garde municipale de Paris. Cavaliers et fantassins s'y succèdent, puis il devient une prison en 1848 et de nouveau une caserne affectée à la caserne de la Garde Républicaine de Paris. C'est Hubert Rohault de Fleury qui fut sollicité pour les aménagements provisoires des écuries de la caserne. Classé monument historique, inscription le . C'est devant la porte de cet hôtel qu'en 1803, un chien barbet répondant au nom de Crotteur et son jeune maître, qui faisait le métier de décrotteur de souliers, exerçaient leurs talents[16]. Michel Bakounine, y demeure en 1848.

- No 12 : grand hôtel d'Entragues. Il a sûrement fait partie de la vente des biens après le décès d'Alexandre d'Illiers de Balsac d'Entragues en 1742 et la succession recueillie par son neveu Alexandre II. C'est cette partie que conservera l'expert entrepreneur Michel Neveu, lorsqu'il fait l'acquisition des terrains et des deux hôtels d'Entragues à la veuve Bergognion, qui continuera à habiter dans les lieux pendant les travaux d'aménagements et le découpage des lots. Il achète cette partie centrale où il fait élever un immeuble, qu'il n'habitera que quatorze ans sans pouvoir le léguer à ses enfants, pour la somme de 59 428 livres. Sa superficie est de 571 toises, 10 pieds, 3 pouces. Ce lot fut découpé, ce qui réduira la superficie de l'ancien hôtel d'Entragues. Neveu fera un bail de quinze mois à la veuve Bergognion à dater du , pour une somme de 3 000 livres par an. Il est le seul acquéreur du lot avec la possibilité d'en céder une partie à monsieur Simon et au duc de Nivernais. Sa façade n'était pas alignée sur la rue, mais un peu en retrait et donnait sur des jardins à l'ouest donnant par un passage aujourd'hui condamné au 13, rue Garancière, inclus dans ce lot. Les jardins étaient longés au nord par ceux de l'hôtel des Ambassadeurs. Il le revendra deux ans avant la Révolution en 1787, aux Lesage, pour 340 000 livres[17]. C'est dans cette demeure que meurt, le , la comtesse Claude Constant César d'Houdetot, née le , Sophie Lalive de Bellegarde, qui en avait fait l'acquisition en 1765, amie platonique de Jean-Jacques Rousseau. L'immeuble est inscrit sur la liste des monuments historiques à l'exception des parties privatives, moins un[18]. Il dispose d'un jardin dont la jouissance est réservée à l'appartement surélevé du fond de la cour, accessible par un perron. Le porche central est à deux vantaux, portant la tête de deux lions et ouvre sur un hall de 4,30 m de large sur 12,5 m de long. Décoré de quatre colonnes. À sa droite : un escalier monumental avec rampes en fer forgé, interrompu par une porte palière à l'entresol. Les marches sont en pierre calcaire jusqu'au deuxième étage et ensuite en tomette ancienne. Cet immeuble est en pierre de taille. Construit avec un rez-de-chaussée sur cave et une élévation de quatre étages plus un cinquième avec chiens assis achevé en 1777. Parmi les premiers locataires : Charlotte Madeleine Bernard d'Epaux, veuve de Jean Nicolas d'Epaux, bourgeois de Paris, le . Le , Neveu signe un bail à Marie Desprez, veuve de François Gallet, bourgeois de Paris. Un autre bail est signé le avec Marie-Adélaïde Delatourée, veuve de Pierre Carré de Saint-Pierre, avocat au Parlement, demeurant rue des Fossés Monsieur le Prince et le , avec l'abbé Hyacinthe Bouniol de Montagut, substitut de la cour de France, aumônier ordinaire de Madame Élisabeth, demeurant à Versailles, rue de l'Orangerie. Un cinquième bail est conclu le , avec Guillaume Faipoult de Maisoncelles, écuyer, ancien officier au corps royal de génie et son épouse Marie-Claude Bergerat demeurant rue Sainte-Hyacinthe, paroisse Saint-Cosme. Marie-Madeleine Clémence de la Chambre, signe le , elle réside quai Dauphin, paroisse Notre-Dame. Louis de Carouge des Bornes, avocat au Parlement et Charlotte Jouannin, son épouse, signent un bail le [19]. Ducis y habitait en 1795 et Amédée Thierry en 1869 et y mourut en 1873. Cauchy, Cherbuliez, y habitèrent également.

- No 13 : Jean-Nicolas Pache (1746-1823) y demeura, avant d'être ministre de la Guerre sous la Convention.

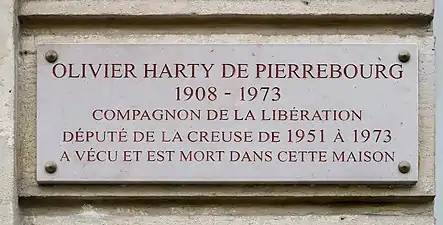

- No 14 : petit hôtel d'Entragues. Le numéro actuel représente le premier lot que créa Michel Neveu lorsqu'il fit l'acquisition des terrains et des deux hôtels d'Entragues. Il représente une surface de 164 toises et 15 pouces, acquis par l'architecte juré Auguste Simon pour la somme de 36 000 livres. Immeuble classé aux monuments historiques. Balzac d'Isliers, marquis d'Entragues, les transmit (nos 12-14), à son fils et petit-fils qui épousa Anne de Rieux. Un certain Rousseau, qui en avait fait l'acquisition en 1699 dut, acculé par les créanciers, s'en séparer au profit de Bergoignon, traiteur. Le résistant et homme politique Olivier de Pierrebourg y a vécu ; une plaque lui rend hommage.

- No 16 : Camille Rousset mourut en ces lieux en 1893. Romain Rolland et ses parents s'installent dans un logement à cette adresse en 1880 et partiront en 1885 pour emménager au 13, rue Michelet. Le journaliste Jacques Mallet du Pan était logé ici. Il rédigeait la partie politique du Mercure de France.

- No 17 : domicile du graveur Giovanni David. Au deuxième étage de cet immeuble reposa sur son lit mortuaire, dans le costume du Cid, l'acteur Gérard Philipe, mort le . C'est ici que se trouve le CDE (Centre de diffusion de l'édition), diffusant les éditions de l'EHESS.

- No 18 : Hôtel de la Poste, qui hébergea Joseph Roth et d'autres réfugiés. En dessous se trouve le café Le Tournon, où il vécut de 1937, date de la destruction de l'hôtel de Foyot, au no 33 de la même rue. Il y invitait à sa table Stefan Zweig, Friderike Maria Zweig, Arthur Koestler, Gustav Regler, etc. Une plaque est apposée sur la maison pour en garder le souvenir. Cette propriété était unique à Paris à cette époque car elle possédait sur son toit au huitième étage, une terrasse avec allées et jardins.

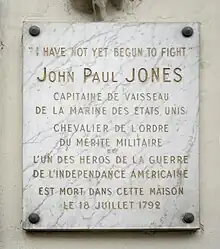

- No 19 : ancien no 42 à l'époque de l'amiral John Paul Jones ; héros de la guerre d'Indépendance américaine, il a habité dans cette maison[20] et y est mort le . L'Assemblée constituante lui fit des obsèques solennelles.

- No 20 : en 1895, avant la construction de l’immeuble aujourd’hui existant, se trouve à cette adresse un café, le Café du Luxembourg[21]. L’immeuble actuel est construit en 1900 par l'architecte Georges Debrie, dont on peut lire le nom en façade. L’architecte y élit domicile[22] et y fait aménager une terrasse au huitième étage, s’étendant sur toute la longueur de l’immeuble côté rue de Vaugirard[23]. Il y habite jusqu’à sa mort en 1909[24].

- Une partie de l’immeuble relève du patrimoine immobilier affecté au Sénat[25].

- L’homme politique Pierre Cathala (1888-1947), ancien ministre, y habite lorsqu’il est inculpé, en 1945, d’atteinte à la sécurité extérieure de l’État[26].

- No 21 : une plaque rappelle qu'ici le dramaturge et philosophe Gabriel Marcel a vécu de 1933 à la fin de sa vie, en 1973. Le couturier Yves Saint Laurent ouvre en sa première boutique de prêt-à-porter sous l'enseigne Saint Laurent rive gauche[27]. Pierre Bergé y offrit aux étudiants chinois exfiltrés après les manifestations de la place Tian'anmen un espace appelé la Maison chinoise de la démocratie[28].

- No 23 : emplacement de l'hôtel Helvétia, que fréquentèrent Joseph Roth et ses compatriotes dans les années 1930.

- No 27 : propriété qui, au XVIe siècle, avait une issue dans la rue de Condé. C'est à cet emplacement que se trouvait jadis la statue du Cheval d'airain, que François Ier avait commandée à Désiré Spine.

- No 29 : immeuble classé aux monuments historiques. L'éditeur Jules Gervais tient boutique en ces lieux en 1793. Jules Vallès y habita dans les temps qui précèdent la Commune. Le compositeur Alfred Bruneau vécut à l'entresol donnant sur la rue de Condé. Simone Souloumiac, résistante française de la Seconde Guerre mondiale, y habita à partir de 1942 et dissimulera des munitions parachutées depuis Londres dans son appartement. Façade ornée de mascarons.

- No 30 : cette maison fut attribuée par lettres patentes de François Ier, datées et signées de Tournan-en-Brie, en 1539, à Clément Marot. Elle possédait grange et jardin, située ruelle Saint-Sulpice (rue de Tournon) et rue du Clos-Bruneau (rue de Condé). Le roi avait fait installer dans cette propriété un cheval de bronze, circonstance qui a fait donner à cette maison le nom de « maison du Cheval d'airain ». Le propriétaire y invita à dîner Diane de Poitiers.

- No 31 : immeuble classé aux monuments historiques.

- No 33 : ancien meublé de Tréville, hôtel Foyot, qui s'élevait ici jusqu'en 1937. Lorsque l'empereur Joseph II d'Autriche, frère de Marie-Antoinette, vint à Paris incognito du au , sous le nom de comte de Falkenstein, pour tenter de remédier aux difficultés conjugales de sa sœur et de son beau-frère ; il rend visite à Rousseau, à Buffon et visite Paris. Il logea chez le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur, au Petit-Luxembourg et sa suite était logée à l'hôtel de Tréville où il dînait parfois. En 1894, une bombe fut déposée par un anarchiste et blessa Laurent Tailhade. Cet établissement a eu aussi comme client Joseph Roth, de 1927 à sa destruction. Il ira ensuite à l’hôtel Paris-Dinard, puis à l’Hôtel de la Poste, au no 18 de la même rue. Comme ses compatriotes, il fera un séjour à l’hôtel Helvétia au no 23 de cette rue.

- No 35 : en 1838 logent à cette adresse la comtesse de Saint-Priest, officier de la Légion d'honneur et monsieur Baron, chevalier de la Légion d'honneur, membre de la Chambre des Pairs.

Plaque au no 2 en hommage à Augustin Cournot.

Plaque au no 2 en hommage à Augustin Cournot. Plaque au no 5 en hommage à Charles Cros.

Plaque au no 5 en hommage à Charles Cros. Plaque au no 7 en hommage à Léon Gambetta.

Plaque au no 7 en hommage à Léon Gambetta. Plaque au no 8 en hommage à Gabriel Pierné.

Plaque au no 8 en hommage à Gabriel Pierné. Plaque au no 14 en hommage à Olivier de Pierrebourg.

Plaque au no 14 en hommage à Olivier de Pierrebourg. Plaque au no 18 en hommage à Joseph Roth.

Plaque au no 18 en hommage à Joseph Roth. Plaque au no 19 en hommage à John Paul Jones.

Plaque au no 19 en hommage à John Paul Jones.

La rue de Tournon dans la peinture

- Maurice Asselin (1882-1947), La Rue de Tounon à Paris, Bagnols-sur-Cèze, musée Albert-André.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, p. 570-572.

- BNF, Gallica,

- BNF, Gallica

- « Le Pays : journal des volontés de la France », sur Gallica, (consulté le ), page 2.

- « Au 4 rue de Tournon, les Parisiens se recueillent devant le dernier domicile de Chirac », Paris-Match, 26 septembre 2019.

- « Paris dans les pas des grands hommes », L'Express Thema, dernier trimestre 2015, p.203.

- « Biographie de François Robichon de La Guérinière », sur butler.ce.tut.fi.

- « Le Paris pittoresque : rue de Tournon », sur www.paris-pittoresque.com.

- « Les demeures de Charles Baudelaire », sur www.ch-baudelaire.de.

- Jacques Hillairet, Évocation du Vieux Paris, les faubourgs, Paris, Éditions de Minuit, , page 299.

- « Témoignage de la libération de Paris », sur mapage.noos.fr.

- « Libération de Paris », sur www.liberation-de-paris.gilles-primout.fr.

- « Jean d'Izès », sur roglo.eu (consulté le ).

- Claude Deméocq, « La nouvelle aimée de Jean Ray et Paul Léautaud », dans l'anthologie de Maurice Renard, Fantômes et fantoches, Fleuve Noir, coll. « Bibliothèque du fantastique », 1999, p. 515.

- « Famille Clairaut », sur www.clairaut.com.

- Histoire racontée par Pierre Samuel Du Pont de Nemours (1739-1817) « “Crotteur”, le Barbet », sur moustache-empire.pagesperso-orange.fr.

- « La découpe des hôtels d'Entragues (1774) », sur www.12tournonparis.canalblog.com.

- « L'architecture du 12, rue de Tournon », sur 12tournonparis.canalblog.com.

- « Les premiers occupants du 12, rue de Tournon », sur 12tournonparis.canalblog.com.

- « Lieux de mémoire américains à Paris », sur usembassy.gov (consulté le ).

- Le Rappel, 1re colonne, 8 mai 1895, RetroNews.

- La Marmite en 1900, 1901, Gallica.

- Revue illustrée, 15 octobre 1902, Gallica.

- « Vie mondaine », Le Matin, 5 mai 1909, RetroNews.

- « Règlement du Sénat et instruction générale du bureau », Sénat, 1er novembre 2021.

- Journal officiel de la République française, 10 mars 1945, RetroNews.

- Site de la fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, www.fondation-pb-ysl.net.

- Florence de Changy et Brice Pedroletti, « Après Tiananmen, l'opération “Yellowbird” pour faire évader les dissidents », Le Monde, 4 juin 2014.