Siège de Paris (1590)

Le siège de Paris de 1590 désigne la tentative d'Henri IV, roi de France, de s'emparer de la ville de Paris. Il oppose les troupes royales commandées par le roi à la Ligue catholique commandée par le duc de Nemours.

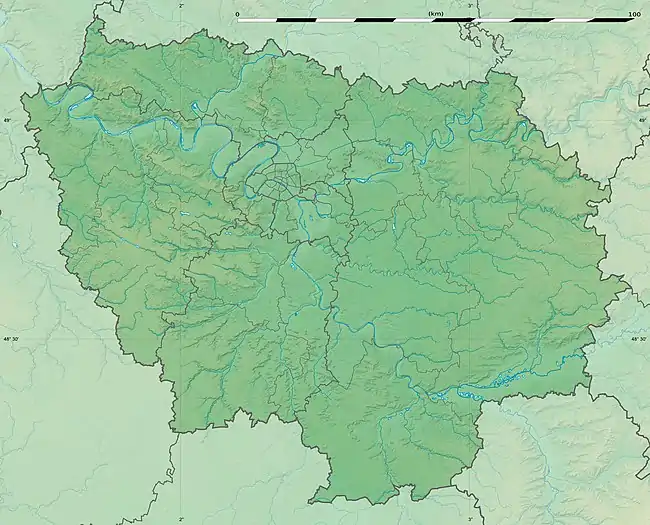

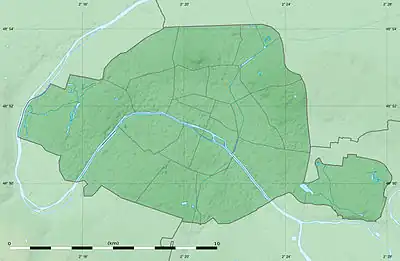

| Coordonnées | 48° 51′ 24″ nord, 2° 21′ 07″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

Le siège de Paris est l'un des épisodes de la huitième guerre de religion.

Henri IV échoue à cause de l'intervention, en faveur de la Ligue, de l'armée d'Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas espagnols.

Préambule

Après que l’Espagne a envoyé des renforts des Pays-Bas espagnols et que le duc de Mayenne eut fait une sortie en , afin de reprendre le contrôle de zones d’approvisionnement[1], Henri IV entame le siège d’Évreux pour fermer la vallée de l’Eure et protéger la Normandie, lorsque Mayenne arrive sur ses arrières.

Le , c’est la bataille d'Ivry : après un combat furieux à un contre deux, l’armée royale met en déroute les Ligueurs, qui fuient vers Chartres, Mayenne allant même jusqu’à Nantes. Les lansquenets prisonniers sont massacrés, les Suisses sont épargnés[2].

Cette déroute ne décourage pas les meneurs parisiens. Ils la cachent d’abord, puis l’annoncent comme un châtiment divin. Ceux qui parlent de paix sont jetés à la Seine.

Alors que les troupes royales ont pris Mantes, Vernon et mis un semblant de siège devant Pontoise, les autorités parisiennes commencent, le 22 mars, à mettre la ville en état de défense. La garnison est renforcée par l’arrivée de Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours et de Claude d'Aumale de retour d’Ivry.

Le duc de Nemours organise la défense de la ville pour la garde des places publiques, des portes, des remparts et murs de la ville et des quartiers. Il fait rentrer une grande quantité d’approvisionnement en nourriture et en munitions. Il ordonne l’établissement de garnisons composées de 3 000 lansquenets et 1 000 soldats en plus de la noblesse.

L'investissement

Pendant ce temps, Henri IV arrive avec une armée de 20 000 hommes qu'il divise en dix corps afin d'investir totalement Paris[3]. Des corps de cavalerie sont envoyés dans la région de Palaiseau et de Longjumeau afin d'empêcher les vivres et munitions d'entrer dans la ville.

Le 30 mars, les troupes du roi de France sont à Corbeil. Le lendemain, elles soumettent les régions de Brie-Comte-Robert et Lagny-sur-Marne, puis de Montereau et de Moret-sur-Loing avant de mettre le siège devant Melun. Une partie de l’armée royale se dirige ensuite sur Provins, Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine qui se rendent sans résistance. Le 29 avril, la petite garnison de Sens capitule, Henri IV peut alors mettre son armée en marche contre Paris.

Après avoir mis le siège devant Saint-Denis, le 7 mai le roi de France commence l’investissement de Paris, ses troupes occupent les alentours de Saint-Denis et les villages de Gonesse, Louvres, Le Bourget, puis prennent possession, le , des ponts de Saint-Maur, de Charenton et de Saint-Cloud.

Le 12 mai, le roi Henri IV, accompagné de François de La Noue, apparaît au sud de Paris. Les troupes contournent la ville puis, se dirigeant vers le nord, se présentent aux abords des faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin. Une troupe de 200 à 300 hommes attaque immédiatement, renverse les barricades, mais est repoussée par des défenseurs postés sur les remparts. Les assaillants perdent une centaine d’hommes et sont contraints de se replier sur Montfaucon emmenant avec eux leur capitaine, François de La Noue blessé.

Les troupes royales occupent alors les villages entre Saint-Denis et Paris ainsi que Pantin, Aubervilliers, Saint-Ouen, La Chapelle, Montmartre où le roi installe, dans l'abbaye de Montmartre, son quartier général pour y diriger les opérations[3].

Vers la mi-mai, la garnison de Saint-Denis fait une sortie contre les troupes royales installées à Aubervilliers au cours de laquelle elle fait plusieurs prisonniers.

Le reste du mois de mai et la première quinzaine de juin se passent sans combat sinon la prise de la ville et du château de Beaumont-sur-Oise qui tombent après un mois de siège.

Le , le roi de France, apprenant que le duc de Mayenne et son armée approchent de Laon, envoie des troupes à Senlis et Compiègne et fait dresser deux batteries d’artillerie « l’une sur Montmartre l’autre sur le haut de Montfaucon vers le Mesnil qui commencèrent à tirer et battre en ruine, vers les rues Saint-Honoré, Saint-Denis et Saint-Martin et les environs. »[4].

Le , une délégation parisienne partie chercher du secours auprès du duc de Mayenne est interceptée à Aubervilliers. Henri IV renvoie la délégation dans la capitale en la chargeant d'exhorter les habitants à le reconnaître comme roi, de se rendre et se soumettre à son obéissance en leur promettant sûreté et liberté de conscience et de religion. La demande royale est rejetée, le siège de Paris commence.

Le siège

Paris étant investie depuis plus d’un mois, le siège jusque-là « passif », avait empêché les vivres d'entrer dans la ville, ou, du moins, en quantité suffisante. Dans tous les quartiers de la ville, un conseil composé de 10 personnes est chargé du pouvoir de police et de la distribution de nourriture. Le blé venant à manquer « on commença à donner aux pauvres de la bouillie de farine d’avoine tirée du son, trempée dans l’eau, passée par un linge et sur le feu avec un peu de sel et de là on le vendait publiquement et aussi chèrement que si ce fut du lait, dont les pauvres et la plupart du peuple et des soldats qui ne pouvaient pas acheter du pain se nourrissaient. »[4]. Avec l'envolée du prix du blé, la population mange les chevaux, les ânes, les chats et les rats, puis elle consomme les feuilles de vigne, l'herbe et l'ardoise pilée et enfin s'adonne au cannibalisme[5].

- au : dans la nuit, un groupe de lansquenets qui étaient de garde à la porte de Nesle sortent par le faubourg Saint-Germain et se dirigent vers Grenelle où ils interceptent une colonne de soldats du roi venant de Saint-Cloud et font une douzaine de prisonniers.

- : les assiégeants sont repoussés du faubourg Saint-Martin où ils étaient entrés.

- : une centaine de lansquenets parisiens, sortis de la ville pour aller cueillir des pois et des fèves vers le village de Vaugirard, sont chargés par la cavalerie ennemie ; le groupe revient dans Paris avec six tués et plusieurs blessés.

- : les troupes assiégeantes lancent, contre le faubourg Saint-Denis, un nouvel assaut qui est repoussé ; les défenseurs font une douzaine de prisonniers.

- : les soldats d’Henri IV venant du Roule et de Chaillot, entrent à partir des Tuileries dans le faubourg Saint-Honoré, tuent quelques soldats puis se replient en emmenant une vingtaine de prisonniers.

- : nouvelle attaque contre le faubourg Saint-Honoré qui est repoussée ; les troupes du prince de Conti et du maréchal d'Aumont qui viennent renforcer le dispositif d’encerclement, vont tenir garnison à Saint-Cloud.

- : les assiégés font deux sorties, l'une au nord par le faubourg Saint-Denis et l'autre au sud par le faubourg Saint-Germain qui sont sans effet.

- : escarmouches près de Vaugirard entre une trentaine de cavaliers accompagnés de piétons venant de Paris et les troupes de Conti et d'Aumont.

- : une troupe royaliste qui campait à Montmartre attaque la ville en s'approchant du boulevard du Moulin et du marché aux Pourceaux ; ils sont repoussés par l'artillerie située sur les remparts entre les portes Montmartre et Saint-Honoré ; les troupes qui campaient à Saint-Cloud attaquent le faubourg Saint-Germain puis se retirent ; dans la nuit, 1 500 de ces mêmes troupes pénètrent de nouveau dans le faubourg Saint-Germain avant de se replier après avoir perquisitionné plusieurs maisons.

- : partis de Montfaucon, 600 hommes à pied soutenus par des cavaliers attaquent la porte du Temple et sont repoussés par les Suisses ; les Parisiens font une sortie en direction de Vaugirard et du Pré-aux-Clercs et reviennent avec six prisonniers.

- : partant de Saint-Cloud, les troupes d'Henri IV entrent dans les faubourgs Saint-Germain, Saint-Jacques et Saint-Marceau ; ils brûlent les grains en gerbes et mettent le feu à certains endroits, pillent l'hôpital Saint-Germain[6] puis se retirent en blessant à coups d'épée et de coutelas les gens qu'ils rencontrent dans les champs[4].

- : assiégée depuis le mois de mai, la garnison de Saint-Denis en France capitule et est autorisée par le roi Henri IV à se retirer vers Meaux ; le même jour a lieu un duel, « hors le faubourg Saint-Honoré, en un champ près du Roule », entre le sieur de Montglas du parti royaliste et le baron de Contenant du parti ligueur. Ce duel, à trois sortes d'armes, autorisait à chacun une lance, un coup de pistole et trois coups de coutelas. Montglas est blessé à la cuisse par le coup de pistole, les deux chevaux blessés par un coup de coutelas sur la croupe et les deux hommes se séparent après le duel[4] - [7].

- 12 juillet : le chevalier d'Aumale, à la tête de 200 lansquenets, effectue une sortie par la porte Saint-Antoine jusqu'aux environs de l'abbaye ; après avoir fait fuir les ennemis, les soldats et plus de 4 000 habitants enlèvent et emmènent dans la ville le bétail, les grains, les gerbes et autres denrées.

- : furieux d'avoir été chassés la veille, les royalistes brûlent les champs de blé situés derrière le couvent des Chartreux et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés ; ils lancent également une attaque au nord, contre les faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin, renversent les premières défenses et pénètrent dans les quartiers Saint Ladre et Saint-Laurent, mais sont finalement repoussés par les défenseurs.

- : 700 à 800 hommes soutenus par 200 cavaliers attaquent le faubourg Saint-Germain ; repoussés à coup de canon, ils s'installent dans les villages de Vaugirard, Issy et Meudon.

- : le seigneur de Châtillon, avec 1 200 hommes à pied et 400 cavaliers, vient renforcer les troupes royales, et loge à Gentilly.

- : nouvelle sortie des lansquenets et autres soldats et des habitants de Paris pour cueillir des grains, la disette s'étant installée dans la ville ; les pauvres et la plupart du peuple n'ont plus les moyens d'acheter du blé devenu hors de prix ; ils sont contraints de se nourrir de « bouillies d'avoines, de pain fait de son et de marc[n 1] de noix ou d'amandes après en avoir tiré l'huile et d'autres pains faits avec du reste, du suif, des chandelles, de vieux oings[n 2] que l'on appelait pain de creton, d'herbes diverses, principalement du pourpier. Les melons et concombres étant à maturité, ils furent mangés dans leur totalité même la queue et les raves.... Les chevaux, ânes, mulets et chiens furent mangés sans difficultés. Les vaches et les porcs valaient plus de cent écus pièce »[4] ; en outre, le beurre, le lait manquaient, le fourrage pour les bêtes également ; le prix du lait, vendu cinq sols la pinte au début du siège, passa à 8, 10, 15, 20, 24, 30, 35 et 40 sols ; la livre de beurre s'achète 12 puis 15, 20 et trente sols allant même à 3 ou 4 livres tant qu'on put en trouver ; on trouvait du blé à grand peine ; ceux qui en possédait encore, le vendaient à prix d'or, 30 écus le setier, puis 40, 50… 120 écus ; à cette date, les taverniers et bourgeois vendant du vin avaient fermé ; on en trouvait encore à 8, 10 puis 20 sols la pinte.

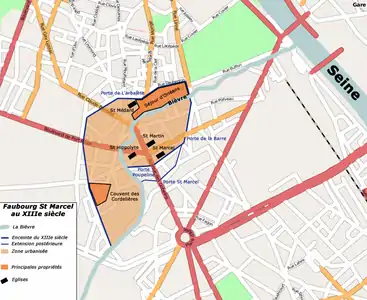

- 17 juillet : plusieurs compagnies du seigneur de Châtillon attaquent et pillent l'abbaye des Cordelières du faubourg Saint-Marceau ; le Henri IV envoie une lettre aux prévôt des marchands et habitants de Paris les exhortant à se rendre à lui et à le reconnaître en tant que roi de France.

- : nouvelle attaque des compagnies du seigneur de Châtillon contre l'abbaye des Cordelières ; ils chassent les religieuses de l'abbaye, puis poussent l'attaque sur le bout du faubourg Saint-Médard ; après plusieurs escarmouches, ils se replient et se barricadent dans l'abbaye après avoir ravagé les églises.

Le chevalier d'Aumale fait une sortie par la porte Saint-Antoine avec 120 cavaliers et 400 soldats, sortie qui se solde par la capture d'une cinquantaine de prisonniers dont le sieur d'Andelot, frère du seigneur de Châtillon et fils de l'amiral de Coligny, qui est enfermé dans une maison rue de la Harpe ; dans la nuit, un petit nombre d'assaillants attaque du côté du faubourg Montmartre ; chassés à coup de canon, ils refluent par le boulevard du Marché-aux-Chevaux près de la porte Saint-Honoré, en dehors de la ville, mettent le feu à deux moulins puis se retirent. - : accrochages vers Saint-Médard et à la porte Saint-Antoine.

- : les soldats du roi viennent tirer quelques coups d'arquebuse, au faubourg Saint-Marceau, blessant, rue de la Bûcherie, un capitaine de la garde de Paris, puis font retraite ; dans la soirée, nouvelle attaque de 300 hommes et de quelques cavaliers, venant de Vaugirard, qui entrent dans le faubourg Saint-Germain et attaquent l'abbaye ; l'alarme étant donnée, les assaillants sont chassés par les lansquenets parisiens et par un coup de couleuvrine qui porte au milieu de leurs troupes.

- : une partie de la population parisienne se présente au président et aux conseillers du Parlement afin que soient fournis à la population du pain et autres nourritures. Le gouverneur de la ville, le duc de Nemours, fait lancer une attaque afin de rompre les barricades ennemies positionnées dans les faubourgs ; un groupe de 600 hommes à pied et 200 cavaliers sort par la porte de Bucy puis se sépara en deux groupes, l'un se dirigeant sur le faubourg Saint-Germain et l'autre sur le faubourg Saint-Marceau, à chaque extrémité de la ville, alors qu'une 3e troupe se dirige du côté de l'Université ; l'ennemi, averti de la sortie, fait venir des renforts et l'attaque échoue.

- : dans la soirée, la plupart des troupes du prince de Conti et du maréchal d'Aumont qui occupaient Saint-Cloud, entrent, après quelques résistances des troupes parisiennes, dans les faubourgs Saint-Germain, Saint-Jacques, Saint-Marceau et Saint-Victor où ils installent leur campement ; malgré plusieurs tués ou blessés à coup d'arquebuse, ils fortifient plusieurs maisons donnant sur le fossé et barricadent les avenues proches des portes afin d'empêcher les sorties des assiégés.

- : les assiégeants, ayant percé les murs d'une maison proche du fossé, tirent dans la rue Saint-André tuant sept à huit passants ; une sortie des Parisiens est effectuée par la porte Saint-Jacques mais, après avoir mis le feu aux barricades qui fermaient l'entrée et les troupes royalistes ayant reçu des renforts, ils sont contraints de rentrer dans la ville.

- : les assiégeants qui tenaient le faubourg Saint-Honoré approchent un canon de leur barricades et tirent plusieurs coups contre le pont levis et la porte Saint-Honoré qui sont gravement endommagés ; les assiégés réparent les dommages avec de la terre et des gabions et mettent en contre-batterie un canon qui se retrouve battu par deux autres canons installés sur le boulevard du Marché-aux-Pourceaux ; du côté de l'Université, les assiégeants attaquent, par escalade, les alentours des portes de Nesle et de la Tournelle sans succès ; dans la nuit, les Parisiens installent deux canons entre les portes de Bussy et de Nesle, pendant que les assiégeants renforcent les barricades faces aux portes de Bussy, Saint-Jacques, Saint-Marceau et Saint-Victor.

- : les Parisiens tirent au canon contre les barricades des portes de Bussy et Saint-Honoré ; les artilleurs royaux répondent par un tir contre la porte Saint-Honoré démontant le canon parisien et tuant plusieurs canonniers et habitants ; dans la soirée, les troupes royales sont atteintes par des coups de couleuvrine tirés du rempart des Quinze-Vingt.

- : les Parisiens apprennent qu'au nord, le duc de Mayenne est à la Ferté-Milon et, se dirigeant vers Meaux, il vient au secours de Paris ; au sud, c'est le sieur de la Châtre, gouverneur de Bourges et d'Orléans, accompagné des sieurs de Georges Babou, seigneur de La Bourdaisière, gouverneur de Chartres, Phalandre, gouverneur de Dreux et du capitaine Jacques commandant de la ville et du château de Dourdan qui sont réunis dans cette dernière ville pour secourir Paris.

- Du au : la Seine étant basse, les défenseurs haussent et fortifient dans le lit du fleuve les remparts à la tour de Nesle, au Pont Neuf et aux environs de l'île du Palais et plusieurs canons sont installés au cloître Saint-Germain, derrière le Louvre et le long du quai de l'École.

- Du au : des échanges de tirs ont lieu ; les portes de la ville restent fermées et les faubourgs sont occupés par les assaillants ; les troupes montées d'Henri IV font des reconnaissances afin d'empêcher le passage de l'armée du duc de Mayenne.

- : le duc de Mayenne prend de force le château de la Ferté-sous-Jouarre et fait pendre dix capitaines commandant la place.

- : l'avant-garde de l'armée du duc de Mayenne, après avoir défait une compagnie de cavalerie du sieur de Givry[n 3] - [8], est signalée à Trilbardou et des arquebusiers à cheval délogent des compagnies du roi à Lagny et s'y installent ; une troupe formée de 600 cavaliers et 1 200 fantassins sous les ordres du capitaine Saint-Paul[n 4] - [9] attaque le bourg de Coeuilly défendu par 600 reîtres commandés par le sieur de Givry[n 3] qui sont mis en fuite, permettant à l'armée duc de Mayenne de franchir le Grand Morin à Crécy-la-Chapelle et de passer les troupes par la Brie.

- : à l'aube, la compagnie du sieur de Vitry effectue une sortie par la porte Saint-Antoine, fait quelques prisonniers et ramène des bagages ennemis ; dans l'après-midi, une nouvelle sortie est faite par le duc d'Aumale et le sieur de Vitry accompagnés de 300 hommes à pied ; ceux-ci tuent une quarantaine de soldats ennemis près de leur barricade située à proximité de l'abbaye Saint Antoine et ramènent une dizaine de prisonniers.

- : une entrevue entre le cardinal de Gondy et l'archevêque de Lyon d'un côté et le roi de France de l'autre a lieu à l'abbaye Saint-Antoine ; durant les pourparlers, des soldats du roi, reconnaissables à leurs écharpes blanches, s'étant approchés de la douve du fossé de la Bastille, sont avertis d'avoir à se retirer et, refusant d'obtempérer, reçoivent de la part des Parisiens un coup de semonce au canon ; les royalistes furieux s'emparent alors de tous les hommes hors des murs qui sont cependant libérés dans la soirée.

- : le contenu des pourparlers de la veille est dévoilé aux Parisiens ; le roi Henri IV souhaite la paix dans ce royaume et souhaite conserver la pratique de la religion catholique à ceux qui le souhaitent, ainsi que les droits et bénéfices aux ecclésiastiques ; il considère Paris comme sa fille aînée et il ne souhaite pas la ruiner ; les représentants parisiens indiquent que la ville est en ruine et que la population, décimée par la famine et les combats, demande vengeance ; comme il est de coutume à cette époque pour les villes assiégées, les représentants de chaque partie signent un accord dans lequel il est indiqué que si Paris n'est pas délivrée sous huit jours la ville capitulera ; dans le cas contraire, le siège sera levé.

- : alors que les députés de Paris s'assemblent au palais, la population parisienne, parfois armée, demande du pain ou la paix, certains criant Vive le roi ; une échauffourée a lieu entre la population et les dirigeants, à tel point que ces derniers croient à une trahison, les troupes du roi s'activant aux portes de Paris ; des « meneurs » sont arrêtés et conduits à la Conciergerie.

- : cinq des « meneurs » sont conduits au Châtelet où, à la suite d'un procès, le nommé Le Prestre, marchand mercier accusé d'avoir dégainé l'épée et tué le capitaine Le Goix est condamné à mort ; dans la soirée, il est pendu et étranglé dans la cour du Palais.

- : les Parisiens apprennent que le Roi est allé avec 2 000 cavaliers dans la Brie, et que le duc de Mayenne a repoussé ses attaques et qu'il sera bientôt renforcé par les troupes du duc de Parme composées de 3 000 cavaliers et 8 000 fantassins ; ce même jour, le roi ordonne le transport d'un grand nombre de troupes du côté du faubourg Saint-Germain et en particulier entre les portes Saint-Marceau et Saint-Victor afin de faire des mines sous les fortifications et d'escalader les murailles la nuit ; dans la soirée, un second séditieux, serviteur d'un officier porteur de deux pistoles chargées est pendu et étranglé ; le roi adresse aux Parisiens une déclaration dans laquelle il indique conserver et maintenir la religion catholique dans Paris et la région.

- : au matin, les Parisiens découvrent qu'une barricade a été dressée dans la nuit derrière l'hôtel de Gondi[n 5] entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel en vue d'ouvrir une brèche dans le mur d'enceinte ; on annonce que le duc de Parme approche de Meaux avec son armée estimée au nombre de 20 000 hommes[n 6].

- : l'élection du Prévôt des marchands de Paris et des échevins qui avait lieu chaque année toujours à cette date, est reportée ; les Parisiens apprennent que les troupes du duc de Mayenne attaquent les troupes d'Henri IV dans la Brie ; ce même jour, les députés de Paris prennent connaissance des propositions du traité du Roi.

- : le cardinal de Gondy et l'archevêque de Lyon passent par Saint-Denis ou ils rencontrent Henri IV afin qu'il accorde, pendant la négociation du traité, le passage des vivres ; ils vont, après cette entrevue, coucher au château de Bois-le-Vicomte[n 7] et arrivent le lendemain à Meaux où se trouve le duc de Mayenne.

- : le moral des Parisiens est entretenu en propageant la nouvelle que le capitaine Saint-Paul[4], parcourt la Brie, jusqu'à la forêt de Sénart, entre Melun et Corbeil ; assiégés et assiégeants continuent de se tirer les uns sur les autres, les premiers démontant quelques canons adverses à la porte de Bussy, contraignant les troupes royales à se retirer.

- : les Parisiens découvrent des tranchées faites en plusieurs endroits au niveau de la porte Saint-Germain, certaines entrant dans le fossé en particulier derrière l'hôtel de Gondi, laissant penser que les assaillants tenteraient bientôt une attaque ; du côté de la porte Saint-Honoré, ces derniers s'efforcent de monter des canons sur la butte Saint-Roch mais ils en sont empêchés par les Parisiens qui tuent ou blessent une cinquantaine d'assaillants à coup d'arquebuse.

- 23 août : Alexandre Farnèse duc de Parme et sa troupe arrivent à Meaux. Le chevalier d'Aumale, à la tête 60 cavaliers et de 200 hommes à pied, effectue une sortie par la porte Saint-Antoine vers Bel-Esbat[10] - [n 8], jusqu'à la Courtille tuant une quarantaine d'assiégeants et ramenèrent dans la ville une trentaine de chevaux, des munitions de pains et autres victuailles. Ce même jour, des coups de canons furent tirés du côté de Lagny et les châteaux de Lésigny, de Croquetaines et d'autres places de la Brie avaient été prises par le capitaine Saint-Paul[4] qui avait poussé jusque Villeneuve-Saint-Georges ou il était entré de force et mis au fil de l'épée 200 à 300 hommes qui y tenaient garnison au nom du roi de Navarre.

- : Début des entrevues, à Saint-Denis, entre le cardinal de Gondy, envoyé du duc de Mayenne, et le Roi a lieu. Le cardinal indiquant que vu l'état de l'armée royale, elle ne pourrait empêcher l'armée des ducs de Mayenne et de Parme de secourir Paris. Le Roi hésite à s'engager dans une bataille.

- : Chez les assiégés la rumeur court que l'armée de secours partie de Meaux et est passée à Claye. Ne laissant que 3 500 hommes, dont 1 200 Gascons au siège de Paris, les troupes du Roi se répandent dans le pays de France et occupent Livry, Bondy, Chelles, Dammartin, Mitry, Louvres, Gonesse, Le Bourget... où elles se barricadent et se fortifient afin d'empêcher cette armée de secours d'atteindre Paris.

- : 27 000 fantassins et 7 000 cavaliers commandées par les ducs de Parme, de Mayenne d'Aumale, le marquis de Saint-Sorlin... s'avancent vers les troupes du Roi forte de 16 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Le Roi se sentant pas en mesure de faire face à une bataille décide de lever le siège de Paris.

- : À 2 heures du matin, les troupes commencent à lever le siège. Les troupes qui étaient du côté de l'Université, faubourgs Saint-Marceau, Saint-Jacques et Saint-Victor se retirent vers Conflans et Charenton tandis que celles qui étaient au faubourg Saint-Germain se retirèrent par le pont de Saint-Cloud en direction de Trappes. À 5 heures du matin plus de 10 000 parisiens combattants et civils sortirent par les portes de la ville et se répandirent en quête de vivres. Les barricades des assiégeants furent rompues. Les troupes du vicomte de Turenne, composées de Limousins, de Poitevins et d'Angevins, partirent les derniers par le pont de Saint-Cloud pillant et tuant sur leur chemin.

- À partir du , le siège est définitivement levé et les vivres rentrent dans Paris. Toutefois les marchands, laboureurs et vivandiers qui amenaient des vivres à Paris, sans escorte suffisante, furent attaqués à Saint-Cyr par les garnisons de Meulan et de Mantes.

- : Lagny est prise d'assaut par les troupes du duc de Mayenne. Les 700 à 800 défenseurs et habitants sont passés au fil de l'épée tandis que les gentilshommes et capitaines sont rançonnés

Notes et références

Notes

- Marc : résidu du pressurage de divers fruits

- Vieux oing : vieille graisse de porc fondue. Le vieux oing est la graisse du porc qui tient aux reins. On s'en sert pour graisser les essieux des roues, le rouleau des presses, etc.

- Il pourrait s'agir de Anne d'Anglure, baron de Givry, de Boursault et de Beauvais-Nangis mort en 1594

- Antoine Montbeton de Saint-Paul (? - 1594) gentilhomme aventurier attaché aux Guise

- L'hôtel de Gondi deviendra l'hôtel de Condé.

- L'auteur indique que ce nombre est gonflé afin de donner plus de courage et de patience au peuple parisien.

- Le château de Bois-le-Vicomte était situé sur l'actuelle commune de Mitry-Mory. Saccagé par les invasions de 1814 et 1815, le château fut démoli.

- Le Bel-Esbat serait situé sur l'emplacement de la prison de la Roquette

Références

- Miquel, p. 368

- Pierre Miquel, Les Guerres de Religion, Paris, Fayard, , 596 p. (ISBN 978-2-21300-826-4, OCLC 299354152, présentation en ligne). p. 369

- Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle volume 12 page 267

- M. A. Dufour 1881.

- Ernest Laut, « Civilisés anthropophages », Le Petit Journal Illustré, (lire en ligne, consulté le )

- L'hôpital Saint-Germain est une ancienne maladrerie convertie en hôpital en 1544. Il était situé faubourg Saint-Germain et non loin de l'abbaye

- Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie française Par Gabriel Daniel

- XIII René d'Anglure puis Anne d'Anglure

- Les mémoires d'un curé de Paris au temps des guerres de religion (1557-1590) Par Jehan de La Fosse page 160

- « Page:Mémoires de la société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 26.djvu/184 - Wikisource », sur fr.wikisource.org (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Plans de Paris

- Guerres de Religion (France)

- Château du Faÿ ou le roi Henri IV habita quelque temps

Sources primaires

- Journal du siège de Paris en 1590, publié d'après le ms. de la bibliothèque Mazarine par Alfred Franklin, 1876, lire en ligne.

- Histoire du siège de Paris sous Henri IV d'après un manuscrit nouvellement découvert avec introduction et notes par M. A. Dufour, Paris, Société de l'histoire de Paris, (lire en ligne).

- Nicolas Brûlart, Journal d'un ligueur parisien : des barricades à la levée du siège de Paris par Henri IV (1588-1590) ; édition critique, introduction et notes par Xavier Le Person, Genève, Droz, coll. « Travaux d'Humanisme et Renaissance » (no 332), , 214 p. (ISBN 2-600-00363-0, présentation en ligne), [présentation en ligne].

Bibliographie

- Jean-Pierre Babelon, Henri IV, Paris, Fayard, , 1103 p. (ISBN 2-213-01201-6, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Jean-Pierre Babelon, Nouvelle histoire de Paris, vol. 12 : Paris au XVIe siècle, Paris, Association pour la publication d'une histoire de Paris, , 626 p. (présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Jean-Marie Le Gall, « Saint-Denis, les Guise et Paris sous la Ligue, 1588-1590 », French Historical Studies, vol. 24, no 2, , p. 157-184 (DOI 10.1215/00161071-24-2-157).

- (en) Alexander S. Wilkinson, « Sustaining a City Under Siege : Paris Versus Henri de Navarre (7 May – 30 August 1590) », dans Alexander S. Wilkinson et Graeme J. Kemp (dir.), Negotiating Conflict and Controversy in the Early Modern Book World, Leyde, Brill, coll. « Library of the Written Word - The Handpress World » (no 73), , XIII-287 p. (ISBN 978-90-04-40125-9, DOI 10.1163/9789004402522_013), p. 203-216.