Abbaye Saint-Antoine-des-Champs

L’abbaye Saint-Antoine-des-Champs, plus généralement appelée abbaye Saint-Antoine aujourd’hui transformée en l’hôpital Saint-Antoine (dans le 12e arrondissement de Paris), fut au centre du développement du faubourg Saint-Antoine, dont l’activité joua dans l’Histoire un rôle de premier plan.

| Abbaye Saint-Antoine-des-Champs | ||||

Vue générale, document non sourcé. | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | catholique romain | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Département | Paris | |||

| Ville | Paris | |||

| Coordonnées | 48° 50′ 56″ nord, 2° 22′ 57″ est | |||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||||

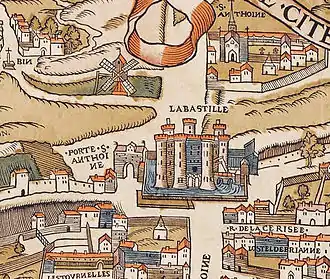

Moyen Âge

Jusqu’au XIIe siècle, l’actuel emplacement de l’hôpital Saint-Antoine n’est que fourrés et marais. Seule une antique voie romaine, reliant le centre de Paris à Meaux et Melun, traverse l’endroit, baigné par les ruisseaux qui descendent des collines de Ménilmontant ou de Belleville.

En 1198, Foulques de Neuilly, curé de Saint-Baudile (à Neuilly-sur-Marne), prédicateur de la quatrième croisade pour le compte du pape Innocent III, fit construire un petit ermitage pour les prostituées repenties[1] au milieu des marécages.

En 1204, le couvent est transformé en abbaye d’obédience cistercienne, sur l’initiative d’Eudes de Sully, à la même époque que l’abbaye de Port-Royal, fondée un peu auparavant. Il est fortifié et l’eau des fossés est amenée de la Seine par des canaux. Des hommes d’armes assurent sa défense sous les ordres directs de l’abbesse, que l’on surnomme « la Dame du Faubourg ». Son église est consacrée à saint Antoine. De style gothique, sa nef est flanquée de bas-côtés et d’un chevet et surmontée d’une flèche. Pierre de Nemours, cousin et successeur d’Eudes, s’occupera sérieusement de l’abbaye. Guillaume de Seignelay fonde en 1210 l’abbaye des Isles à Auxerre avec des moniales venant de Saint-Antoine-des-Champs.

Entre 1209 et 1218, des personnages de grandes familles (Montfort, Mauvoisin, Beaumont) font partie des donateurs de l’abbaye. Robert Mauvoisin fonde une chapelle à Saint-Antoine où il fut inhumé. Leur parentèle — les Cressonsacq, Aulnay, Garlande, etc. — fait également partie des donateurs.

En 1229, le roi Louis IX érige le lieu en abbaye royale. Les faveurs royales dont bénéficient les religieuses rejaillissent sur tout le faubourg. De nombreux artisans se pressent aux abords de l’abbaye mais demeurent néanmoins sous la coupe de corporations parisiennes. Peu à peu, les marécages sont asséchés puis cultivés. En outre, la proximité de la Seine permet l’approvisionnement en bois et encourage l’installation de professionnels du meuble.

Le , Saint Louis expose dans l’enceinte de l’abbaye la « Sainte Couronne » d’épines qu’il a acquise de l’empereur de Constantinople, Baudoin II. Il la porte par ailleurs lui-même dans sa précieuse cassette lorsqu’il fait son entrée dans Paris par la porte Saint-Antoine.

En 1261, Louis IX confirme une loi d’un de ses prédécesseurs, Louis VI Le Gros, sur le vagabondage des cochons, mais en exempte l’abbaye Saint-Antoine, qui pourra ainsi laisser aller ses porcs, à condition de les munir d’une clochette marquée d’une croix afin qu’on les reconnaisse.

Renaissance et siècle des Lumières

En 1471, l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs bénéficie de la part du roi Louis XI d’un rare privilège : l’affranchissement de la tutelle des corporations. Ainsi exemptés de lourdes taxes, les artisans s’installent autour de l’abbaye. Pendant plus d’un siècle et demi, le faubourg met à profit cet avantage pour s’écarter des modèles jusque-là sévèrement règlementés et la profession commence à utiliser d’autres bois que le chêne.

Au milieu du XVIIe siècle, l’abbesse, parfois de sang royal, avait en son fief une cinquantaine de rues. L’abbaye elle-même ne pouvait accueillir plus d’une vingtaine de jeunes filles, à qui l’on offrait, hormis l’éducation, le chauffage et le blanchissage, mais elle s’occupait néanmoins d’approvisionner le quartier. Son enceinte fortifiée lui permettait aussi d’accueillir les habitants du bourg, ce qui ne l’empêcha pourtant pas toujours d’être forcée et pillée.

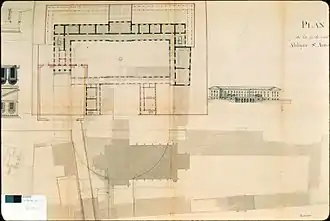

En 1767, deux ailes sont ajoutées au bâtiment paroissial par Samson‑Nicolas Lenoir, architecte qui procédera parallèlement à la création du quartier d’Aligre, à partir des terres cédées par l’abbaye, cette dernière profitant de la spéculation immobilière. En 1788, l’abbaye Saint-Antoine arrive en tête des revenus dans les abbayes de femmes avec 40 000 livres. Par décret du , la supérieure donne procuration générale et spéciale à André Guibert, négociant, pour déclarer devant Barthélémy le Coulteux de La Moray, lieutenant maire de la ville de Paris, que les revenus de l’abbaye étaient de 75 285 livres, 15 sols et 2 deniers provenant des loyers des maisons de Paris, des étaux de boucherie, des redevances des grains de Paris et Montreuil, de rentes viagères et que les charges étaient de 32 119 livres, 12 sols et 10 deniers, mais qu’il y avait une dette de 78 195 livres, 10 sols. La loi du supprimant les vœux monastiques, il fut procédé à un recensement pour savoir ce qu’on allait faire des religieuses. Le , vingt-cinq religieuses de chœur sont recensées à Saint-Antoine, dont cinq sont absentes : une dans sa famille, deux au no 77 du faubourg Saint-Denis, une autre à l’abbaye d’Andrécy-en-Brie, et la cinquième à la communauté du Grand Charonne. Douze sœurs converses, y compris une agrégée de 88 ans 1/2, trois d’entre elles dans leur famille, la plus âgée à 82 ans 1/2, la plus jeune sœur Augustine de Vergèses 21 ans, et ses deux sœurs Marie-Marguerite de Vergèses 28 ans, Catherine Justine de Vergèses 25 ans. Suivront deux autres recensements en mai et .

Les abbesses

L’abbaye fut en tout dirigée par quarante-deux abbesses, toutes puissantes dames du faubourg[2].

- 1212-1214 : Théophanie,

- 1214-1221 : Agnès Ire,

- 1221-1233 : Amicie Ire (déclare en février 1225, qu’elle n’a à ce jour perçu qu’une rente de 9 sous sur le terroir de Saint-Merry),

- 1233-1240 : Agnès II Mauvoisin de Cressonsacq (fille de Raoul IV Mauvoisin et veuve de Guillaume de Gerberoy et de Dreu II de Cressonsacq, (1233-1240), mère de trois enfants dont : Robert de Cressonsacq qui sera évêque de Beauvais de 1237 à 1248),

- 1240-1253 : Amicie II de Briart de Villepêche,

- 1253-1255 : Jeanne Ire,

- 1255-1256 : Guillemette d’Aulnay,

- 1256-1267 : Jeanne II,

- 1267-1275 : Philippa,

- 1275-1287 : Agnès III,

- 1287-1295 : Héloïse Ire de Moncy d’Aunoy,

- 1295-1298 : Laure de Tressemane,

- 1298-1304 : Gillette de Beaumont,

- 1304-1318 : Alix de La Roche,

- 1318-1324 : Héloïse II Allaire,

- 1324-1331 : Marguerite Ire Petit,

- 1331-1338 : Pétronille Ire de Condé,

- 1338-1359 : Ameline de Bourdon,

- 1359-1372 : Marguerite II d’Allemand,

- 1372-1381 : Drocque de Bourgoigne,

- 1381-1396 : Jeanne III du Pont,

- 1396-1416 : Jacqueline de Chanteprime,

- 1416-1417 : Marguerite III,

- 1417-1419 : Pétronille II Le Duc,

- 1419-1440 : Emerentienne de Calonne,

- 1440-1489 : Marie V de Gouy,

- 1489-1497 : Jeanne IV Thibousé,

- 1497-1502 : Anne Ire Martine Baillet de Villiers (fille de Jean II Baillet, conseiller de Louis XI),

- 1502-1525 : Isabelle Simon,

- 1525-1554 : Jeanne V de Longuejoüe (elle a le droit de basse et haute justice),

- 1554-1572 : Marguerite IV d’Artois de Vaudetar,

- 1572-1595 : Anne II de Thou,

- 1595-1596 : Jeanne VI Camus de Pontcarré,

- 1596-1597 : Madeleine Ire Brûlart de Sillery[Notes 1] - [3]

- 1597-1600 : Jeanne VII du Puy de Vatan,

- 1600-1636 : Renée de La Salle,

- 1636-1652 : Marie II Le Bouthillier de Chavigny (elle a laissé ses armoiries comme emblème de la faculté de Médecine de Saint-Antoine : « D’azur à trois fusées d’or rangées en fasce » avec en plus la crosse abbatiale qui supporte ce blason),

- 1652-1681 : Madeleine II Molé de Champlâtreux (entre en fonction en 1653 en présence d’Anne d’Autriche, fille de Mathieu Molé, premier président du parlement de Paris au XVIIe siècle, et de Renée de Nicolaÿ son épouse. Il avait développé des idées de lutte contre la pauvreté au contact de son ami Vincent de Paul),

- 1681-1686 : Françoise Molé de Champlâtreux (sœur cadette de la précédente, elle est coadjutrice de sa sœur aînée dès 1653)[4],

- 1709-1723 : Marie III Madeleine de Mornay de Montchevreuil,

- 1723-1760 : Princesse de sang royal français "Mademoiselle de Bourbon" (fille de Louis de Bourbon),

- 1760-1790 : Gabrielle-Charlotte de Beauvau (elle appartenait à la famille de Beauvau, importante famille aristocratique de Lorraine. Elle est née le à Lunéville. Son père était Marc, Prince de Beauvau-Craon, sa mère Anne Marguerite de Lignéville. C’est elle qui fit percer aux frais de l’abbaye cinq rues dont : les rues Beauvau, Aligre et Lenoir (architecte), sur les dépendances de l’abbaye, entre leur jardin et l’hospice des enfants trouvés en donnant ce terrain en 1776 à Chomel de Cerville pour y installer ce marché. C’est à la même époque en 1777 qu’elle fit transporter le marché à foin et paille qui se trouvait en face son monastère à l’angle des trois rues nouvellement percées. Elle en était la marraine par lettres patentes de Louis XVI et donna son nom au marché Beauvau.

Le temporel

L'abbaye fut rattachée au temporel au diocèse de Paris, province de Sens jusqu’en 1622, et à la province de Paris à partir de cette date.

Dès sa fondation, l’abbaye est bien dotée par l’évêque de Paris, le roi, les familles bourgeoises. Elle possède des droits sur trois péages, Mantes, Lieusaint, Tournan. Ses biens sont situés à proximité des voies d’eau dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres de Paris et à Paris même, mais aussi assez loin en Île-de-France. Citons : Aulnay, Savigny fief des Mauvoisin.

En 1211, Mauvoisin fait donation de biens reçus par Agnès Mauvoisin, dame de Cressonsacq, tante d’Isabelle Mauvoisin, sur des biens situés à Savigny.

Dans une charte de 1214, Jean V de Beaumont, avec le consentement de sa première femme prénommée Alice, donne à l’abbaye un muid de blé sur une grange située entre Paris et Montmartre. Il avait un fief à Clignancourt. Alice étant parente des Mauvoisin.

En 1232, Saint-Antoine-des-Champs a des terres à Bondy et à Noisy-le-Sec.

En , Jean et Guillaume de Beaumont souscrivent un acte, confirmant une aumône de 60 sols de rente assise par leur défunt père sur le cens de Mitry au profit de l’abbaye.

En 1263 est établi un droit de péage sur le passage de Bondy, jusqu'en 1310.

Symon d’Allonville d’Oysonville (1458-1533), grand-maître des eaux et forêts de France, fils de Charles d’Allonville, est en procès avec les religieuses[5].

En 1530, François Ier fait vendre des terres aux abbayes, dont ses terres de Bondy à Saint-Antoine-des-Champs.

L’hôpital Saint-Antoine

Par décret du , l’abbaye Saint-Antoine est déclarée bien national. Évacuée par les religieuses, elle devient sous la Convention l’hospice de l’Est, d’une part pour pallier le manque d’hôpitaux dans cette partie de la capitale, d’autre part pour remercier les habitants du quartier pour leur rôle actif dans les événements révolutionnaires.

Le 28 nivôse an III (), un décret de la Convention décide la création de deux hospices d’humanité, l'un dans la maison Beaujon, l'autre dans un bâtiment neuf l'abbaye Saint-Antoine[6]. L'hôpital Saint-Antoine ouvre le [7].

L’église Saint-Antoine est rasée en 1796. C’est l’architecte Clavareau qui est chargé de l’aménagement de l’hospice. Il lance la création de deux ailes supplémentaires mais est vite arrêté par le manque de budget. L’hôpital, comportant deux salles de 72 lits (une pour les femmes, une pour les hommes), n’a pour équipe médicale qu’un seul médecin, un pharmacien et une quinzaine d’infirmières. L’établissement change de nom en 1802 et devient l’hôpital Saint-Antoine.

Il faudra attendre 1811 pour que les Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune, auxquelles est confié l’hôpital jusqu’en 1881, organisent la distribution des soins et des médicaments. L’agrandissement des locaux se poursuit et les conditions d’hygiène s’améliorent. En 1842, l’hôpital comporte 320 lits pour une capacité d’accueil trois fois plus importante qu’à l’ouverture.

De grands noms de la médecine en feront à la fin du XIXe siècle un des hôpitaux les plus renommés : Georges Hayem, Marcel Lermoyez, Brissaud et Ballet, Antoine Béclère, etc.

Vestiges de l'ancienne abbaye

De l’ancienne abbaye, il ne reste que le pavillon de l’Horloge, vestige du cloître, et l’insigne de la faculté Saint-Antoine qui reproduit le sceau d’une des abbesses de Saint-Antoine, Marie de Bouthillier, gravé dans une pierre de l’édifice en 1643 : « d’azur à 3 fusées d’or rangées en fasce supporté par une crosse d’or ».

Au no 170 bis de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, il subsiste également la maison du gardien de l'abbaye, avec une porte à pilastres surmontée d'une poutre sculptée.

- Vestiges de l'ancienne abbaye

La porte de l'ancienne maison du portier de l'abbaye Saint-Antoine au no 170 bis.

La porte de l'ancienne maison du portier de l'abbaye Saint-Antoine au no 170 bis.

Notes

- Dans la Généalogie de la famille Brûlart on trouve bien une Madeleine, mais elle est religieuse à la Visitation de Paris, par contre on trouve dans la même famille, mais branche de Genlis une Élisabeth qui pourrait être en religion Madeleine, (prénom de sa mère) et qui est donnée comme étant religieuse à Saint-Antoine-des-Champs de Paris. Elle est la fille de Pierre Brûlart capitaine de Crosne et de Madeleine Chevalier

Références

- Pierre Pansier, L'œuvre des repenties à Avignon du XIIIe au XVIIIe siècle, Hachette Livre BNF, (ISBN 2013765266 et 9782013765268, OCLC 987728222, lire en ligne)

- A. M. Le Fèvre, Calendrier historique et chronologique de l’Église de Paris, 1747.

- « Brulart », sur Racines & Histoire pp. 10-13

- Émile Raunié, Épitaphier du vieux Paris, Paris, Imprimerie nationale, 1890, p.132

- Archives nationales, Minutes des notaires de Paris XVe siècle, no 3531–3532.

- Solenne Coutagne, « L'hôpital Saint-Antoine », sur Le Blog Gallica,

- « L’hôpital Saint-Antoine hier », sur Saintantoine.aphp.fr

Annexes

Bibliographie

- Jacques de Vitry, Historia orientalis et occidentalis, 2 tomes.

- Hippolyte Bonnardot, L’Abbaye royale de Saint-Antoine des Champs de l’ordre de Cîteaux, Paris, Felhoz et Letouzey, , 91 p. (BNF 34219381, lire en ligne)

- Émile Raunié, « Abbaye royale de Saint-Antoine-des-Champs », in Épitaphier du vieux Paris, Paris, Imprimerie Nationale, vol. 1, 1890, p. 127-145.

- Maurice Garsonnin, Histoire de l'hôpital Saint-Antoine et de ses origines. Étude topographique, Paris, Faculté de médecine, (BNF 32147193, lire en ligne)

- Marie de la Trinité Kervingant, Les Moniales face à la Révolution française, aux origines des Cisterciennes Trappistes, Éd. Beauchesne, Paris, 1989, 408 p. (ISBN 2-7010-1182-5).

- Sandrine Delaforge-Marchand, Chartrier de l’Abbaye de Saint-Antoine des Champs 1191-1256, 1994.

- Alain Thillay, Le faubourg Saint-Antoine et ses faux ouvriers, la liberté du travail sous l’ancien régime, Éd. Champ Vallon, 2002, 400 p. (ISBN 28-767-333-82).

- Vanessa Szollosi, Les Moniales de Saint-Antoine-des-Champs au XIIIe siècle, Paris, 2007.

- L’essentiel des archives de l’abbaye sont conservées aux Archives nationales de France : séries H5, L et S. L1011 à 1033, 1036 à 1084.

- Paris, bibliothèque Mazarine, (472.810.XV) RMMII.1966.CMN : Livre d’Heures à l’usage de l’Abbaye cistercienne de Saint-Antoine-des-Champs.