Petit Châtelet

Dès le IXe siècle, les accès aux deux ponts qui reliaient l’île de la Cité de Paris aux berges de la Seine, furent protégés par deux châtelets, d’abord en bois, puis en pierre :

- Le Grand Châtelet, au nord, pour protéger l’accès au Grand Pont (l’actuel pont au Change).

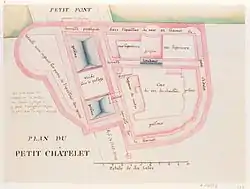

- Le Petit Châtelet, au sud, pour protéger l’accès au Petit-Pont[1].

| Le Petit Châtelet | ||||

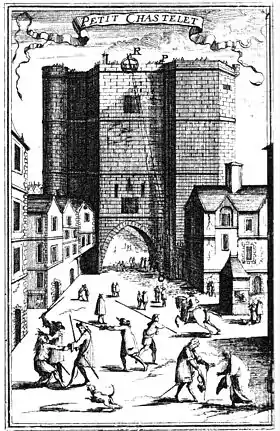

Le Petit Châtelet vers 1650. | ||||

| Type | forteresse | |||

|---|---|---|---|---|

| Destination actuelle | démoli en 1782 | |||

| Coordonnées | 48° 51′ 10″ nord, 2° 20′ 49″ est | |||

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Localité | Paris | |||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 5e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Situé à l’extrémité méridionale du Petit-Pont, le petit Châtelet était ainsi nommé pour le distinguer du grand Châtelet situé au-delà du grand Pont. À Paris, lorsqu’on utilise, sans autre précision, le nom « Châtelet », c’est toujours du Grand Châtelet dont il s’agit.

Origine

Au IIIe siècle, la ville qui s’appelait encore Lutèce, était concentrée dans l’île de la cité, protégée par des fortifications romaines constituées par un mur de 2,50 m d’épaisseur. Il semble qu’à cette époque aucun ouvrage ne protégeait les accès aux ponts de bois, ceux-ci pouvant être rapidement détruits ou incendiés en cas d’attaque[2]. C’est en 877 que Charles le Chauve fit renforcer les fortifications de Paris pour protéger la ville des incursions des Normands qui se multipliaient. Les remparts romains furent restaurés, les ponts fortifiés et leurs piles resserrées pour empêcher le passage des barques. Il fit aussi ériger des tours de bois formant châtelets pour protéger les extrémités des ponts.

De ce fait, lorsque les envahisseurs normands remontèrent la Seine en , ils se heurtèrent à une forteresse infranchissable. Les premières offensives féroces ayant été repoussées avec détermination par les défenseurs, il s’ensuivit un long siège de Paris (885-887) pour tenter de réduire les habitants à la famine et les amener à capituler. En , une grande crue de la Seine emporta le Petit-Pont, isolant les douze défenseurs restés dans la tour de ce qui deviendra le Petit Châtelet. Ils luttèrent farouchement jusqu’au dernier et furent tous massacrés. Charles le Gros finit par arriver avec ses troupes et acheta le départ des Normands qui partirent ravager la Bourgogne[3] - [4].

Moyen Âge

Les tours de bois furent remplacées par des constructions en pierre vers 1130 par Louis VI le Gros. Le petit Châtelet n’était, en réalité, constitué que d’une porte avec logis au-dessus et deux tours flanquantes[1].

Un débordement de la Seine ayant renversé, le , le Petit-Pont et le petit Châtelet, ce dernier fut reconstruit par Charles V, en 1369, et servit plus tard de prison d’État. Charles VI, dans ses lettres du , désigna le Petit Châtelet, réédifié par Hugues Aubriot, pour servir de demeure au prévôt, afin qu’il soit toujours au centre même de ses fonctions. Dans le même document il ordonna que les prisons de cette forteresse, qui n’avaient jamais été utilisées, servent de supplément à celle du Grand Châtelet[5].

C’est sous le passage obscur qui conduisait dans l’intérieur du petit Châtelet qu’étaient perçus, du temps de Louis IX, les droits d’entrée des marchandises qui arrivaient dans la cité. Un tarif cité par Saint-Foix porte qu’un marchand qui entrera un singe pour le vendre payera quatre deniers ; que, si le singe appartient à un jongleur, cet homme, en le faisant jouer et danser devant le péager, sera quitte du péage, tant dudit singe que de tout ce qu’il aura apporté pour son usage ; de là vient l’expression « payer en monnaie de singe[6]. »

Du temps où la Ligue contrôlait Paris, le conseil des Seize fit arrêter et pendre dans la chambre du petit Châtelet, sans jugement préalable, le , Barnabé Brisson, président du parlement, ainsi que les conseillers Claude Larcher et Tardif, que l’on soupçonnait de favoriser le parti du roi.

Une lettre de patente du ordonna la destruction du Petit Châtelet, qui fut démoli en 1782, pour cause d’utilité publique, sa prison transférée à la prison de la Force, et l’espace dégagé transformé en la place du Petit-Pont[6].

Notes et références

- Viollet-Le-Duc, Encyclopédie médiévale, t. 1, G. Bernage, 1978, p. 317.

- Héron de Villefosse, Histoire de Paris, Grasset, coll. « Livre de Poche », 1995, p. 29

- Guy Le Hallé, Histoire des fortifications de Paris, Horvath, Lyon, 1995, p. 35-6. 293 p. (ISBN 9782717109252)

- Jean-Louis Chardans, Le Châtelet, Pygmalion, Paris, 1980, p. 27-9.

- Ordonnances du Louvre, t. VIII, p. 309.

- Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments de Félix et Louis Lazare, éditions Maisonneuve & Larose, 1855, p. 560-1.

Annexes

Bibliographie

- Sophie Abdela, La Prison parisienne au XVIIIe siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, "Epoques", 2019.

- Louis-Nicolas Bescherelle, L’Instruction popularisée par l’illustration, Paris, Marescq et Havard, 1851

- Jean Tulard, Jean-François Fayard et Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française. 1789-1799, Paris, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1987, 1998 [détail des éditions] (ISBN 978-2-221-08850-0)

- Viollet Le Duc, Encyclopédie Médiévale, t. 1, G. Bernage, 1978.

- Héron de Villefosse, Histoire de Paris, Grasset, Livre de Poche, 1995.

- Guy Le Hallé, Histoire des fortifications de Paris, Horvath, 1995.

- Jean-Louis Chardans, Le Châtelet, Pygmalion, 1980.

- Jules Michelet, Histoire de la Révolution Française, Jean de Bonnot, 1989.

- Jacques Hillairet, Connaissance du vieux Paris, Éditions Princesse, 1954.

- Jacques-Antoine Dulaure, Histoire de Paris, Gabriel Roux, Paris, 1853.