Boulevard du Palais (Paris)

Le boulevard du Palais est une voie située sur l'île de la Cité marquant la limite entre le 1er arrondissement (quartier Saint-Germain-l'Auxerrois) et le 4e arrondissement (quartier Notre-Dame) de Paris, en France.

1er, 4e arrts Boulevard du Palais

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 1er 4e | |

| Quartiers | Saint-Germain-l'Auxerrois Notre-Dame |

|

| Début | Quai de la Corse et quai de l'Horloge | |

| Fin | 8, quai du Marché-Neuf et quai des Orfèvres | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 220 m | |

| Largeur | 30 m | |

| Historique | ||

| Ancien nom | Rue Grand-Barizerie[1] | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 6918 | |

| DGI | 7006 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

D'une longueur de 220 m pour 30 m de largeur, le boulevard du Palais relie le pont au Change et le pont Saint-Michel en traversant du nord au sud l'île de la Cité. Il tire son nom du Palais de Justice qu'il longe sur sa façade est.

Origine du nom

Ce boulevard doit son nom au fait qu'il longeait le Palais de Justice.

Historique

Avant la création du boulevard

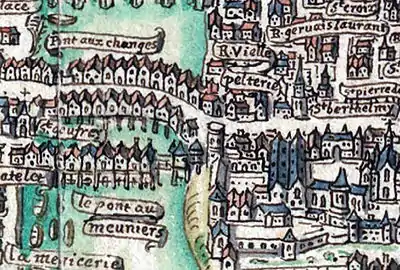

L'actuel boulevard du Palais occupe l'emplacement d'une des plus anciennes voies de Paris. La rue initiale fut percée lors de la reconstruction du Grand-Pont (devenu pont au Change), au début du XIIe siècle. Longeant le palais des Rois, en se courbant vers l'est, elle formait un nouvel axe de communication qui permettait de passer de la rive droite à la rive gauche en empruntant le Grand et le Petit-Pont. La réédification en aval du Grand-Pont initial ayant supprimé l'alignement entre les deux ponts, la traversée de l'île de la Cité se faisait en bifurquant vers l'est par la rue de la Vieille-Draperie puis vers le sud par la rue de la Juiverie (actuelle rue de la Cité).

Le premier tiers de l'actuel boulevard a porté à partir de 1220 le nom de « rue Saint-Barthélemy », provenant de l'église Saint-Barthélemy qui faisait face à la salle du Roi du palais de la Cité[2], et qui disparut à la Révolution française pour être transformée en théâtre. Cette rue reliait au XVe siècle les ponts aux Meuniers et aux Changeurs à la rue de la Vieille-Draperie, qui faisait face à la Grande Porte du Palais. Y donnaient la salle de cuisine de bouche et le cellier du roi. À son extrémité nord-ouest était érigée la tour de l'Horloge, qui forme l'angle de l'enceinte du palais.

Le deuxième tiers restant, entre les débouchés de la rue de la Vieille-Draperie et de la rue de la Calandre, portait le nom de « rue de la Barillerie », en raison des marchands de tonneaux et de barriques qui l'habitaient. Elle aussi étroite — de 5 à 6 m —, elle longeait la chambre du Trésor et la tour du Trésor du Palais.

Le tiers sud se nommait « rue du Pont-Saint-Michel », pont qui fut construit en 1378, afin de désengorger le Petit-Pont et de réaliser un nouvel axe de traversée de l'île de la Cité. À l'ouest de la rue étaient édifiées au Moyen Âge les nombreuses demeures des chanoines de la Sainte-Chapelle.

Au XVe siècle, le Palais s'agrandissant, les murs sont repoussés vers l'est afin d'accueillir les boutiques et les hôtels des courtisans, ce qui a pour conséquence d'incurver encore plus la rue de la Barillerie.

En 1702, la rue du Pont-au-Change, qui fait partie du quartier de la Cité, possède 78 maisons et 8 lanternes[3].

En 1787, l'architecte Lenoir transforma l'intersection de la rue de la Vieille-Draperie et de la Barillerie, face à l'ancien pont-levis qui menait au Palais, en une place semi-circulaire qui prit le nom de « place du Palais-de-Justice » et qui constituait le pendant à la cour du Palais de Justice.

Au XIXe siècle, l'ensemble de la rue est nommée rue de la Barillerie[4] - [5].

Boulevard du Palais avec l'église Saint-Barthélémy sur le plan dit de la Tapisserie (1540).

Boulevard du Palais avec l'église Saint-Barthélémy sur le plan dit de la Tapisserie (1540). La rue Saint-Barthélémy lors de la démolition de l'église éponyme en 1791.

La rue Saint-Barthélémy lors de la démolition de l'église éponyme en 1791.

La création du boulevard

Le , est déclaré d'utilité publique le prolongement du boulevard de Sébastopol entre le pont au Change et le pont Saint-Michel dans le cadre des travaux de transformations du baron Haussmann[6]. Le nouvel axe, large de 30 m, entraine la destruction de la rue de la Barillerie et de la place du Palais-de-justice. D'abord nommée « boulevard de Sébastopol », la nouvelle voie prend en 1864 celui de « boulevard du Palais[7] - [8] ».

Toutes les maisons du quadrilatère délimité par le boulevard du Palais, la rue de la Sainte-Chapelle, la rue Mathieu-Moulé (anciennement rue Sainte-Anne) et le quai des Orfèvres sont démolies en 1907 pour permettre la construction d'une nouvelle aile du palais de justice par Albert Tournaire[9] - [10].

Le boulevard du Palais dans les années 1860.

Le boulevard du Palais dans les années 1860. Boulevard du Palais vers 1865 (photographie de Charles Marville).

Boulevard du Palais vers 1865 (photographie de Charles Marville).

Bâtiments remarquables, et lieux de mémoire

- L'église Saint-Barthélemy, créée au Ve siècle à proximité du grand bras de la Seine, transformée en théâtre après la Révolution, fut remplacée en 1812 par le marché aux fleurs Reine-Elizabeth-II (ancien marché aux fleurs et aux oiseaux de Paris). Après les travaux d'Haussmann, on y édifia le tribunal de commerce de 1860 à 1865.

- La chapelle Saint-Michel-du-Palais, où fut baptisé Philippe Auguste, détruite pendant la Révolution

- Plus au sud, la préfecture de police a été construite lors des transformations haussmanniennes à l'emplacement de l'ancienne église prieuriale Saint-Éloi, de l'église Saint-Germain-le-Vieux , du Marché-Neuf et de la morgue.

- no 3 : Maison Bosc, fondée en 1845, fabriquant des robes pour magistrats et avocats[11].

Deux hôtels particuliers mitoyens de la préfecture de police ont leurs façades qui donnent sur le boulevard :

- no 7 : le premier est affecté à l'habitation personnelle du préfet de police et à son cabinet ;

- no 9 : le second contient l'état-major des sapeurs-pompiers de Paris. Devant cet immeuble ont été installés un panneau Histoire de Paris (libération de la ville en août 1944) ainsi qu'une fontaine Wallace.

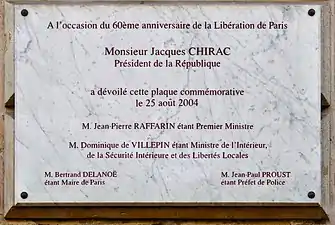

Plaque au no 7 célébrant la Libération de Paris.

Plaque au no 7 célébrant la Libération de Paris. Plaque au no 7 rendant hommage à Francis Maurizot, mort pour la Libération de Paris.

Plaque au no 7 rendant hommage à Francis Maurizot, mort pour la Libération de Paris. No 9 : panneau Histoire de Paris, le long du bâtiment.

No 9 : panneau Histoire de Paris, le long du bâtiment. Fontaine Wallace, en bordure du boulevard.

Fontaine Wallace, en bordure du boulevard.

À l'ouest du boulevard actuel existait depuis l'époque gallo-romaine un palais qui devint celui des rois de France dès Clovis. Il fit l'objet de nombreuses transformations. La Sainte-Chapelle fut élevée dans l'enclos du palais au XIIIe siècle, en retrait de la rue.

- Le est morte dans la rue de la Barillerie Simone Évrard (1764-1824), personnalité de La Révolution, et maîtresse de Jean-Paul Marat.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, vol. I et II.

- Jean Junié, Plan des paroisses de Paris avec la distinction des parties éparses qui en dépendent dressé par J. Junié, ingénieur géographe de Monseigneur l’Archevêque et géomètre des Eaux et forêts de France en 1786, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, 1904 [lire en ligne].

- Jean de la Caille, Description de la ville de Paris.

- Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), plan 44e quartier « Palais de Justice », îlot no 6, F/31/94/04.

- Louis et Félix Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 46 [lire en ligne].

- Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), , « Décret du 23 septembre 1858 », p. 309.

- Adolphe Alphand, op. cit., « Arrêté du 19 août 1864 », p. 352.

- Pierre Pinon, Atlas du Paris haussmannien : la ville en héritage du Second Empire à nos jours, Paris, Éditions Parigramme, , 211 p. (ISBN 978-2-84096-204-5), p. 140-141.

- « Café du barreau, 1906 », sur vergue.com (consulté le ).

- « L'incendie de 1871 et les dernières constructions », sur Expositions virtuelles des archives de Paris (consulté le )

- « Paris : la maison Bosc ne quittera pas l’île de la Cité », leparisien.fr, 27 avril 2018.

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, vol. II, Paris, Éditions de Minuit, , 10e éd., 1583 p. (ISBN 2-7073-1054-9), p. 210-215

- Félix Lazare et Louis Lazare, Dictionnaire historique des rues et monuments de Paris [en] 1855 : avec les plans des 48 quartiers, Maisonneuve & Larose, , 796 p. (ISBN 2-86877-184-X), p. 188

- Philippe Lorentz et Dany Sandron, Atlas de Paris au Moyen Âge, Paris, Éditions Parigramme, , 200 p. (ISBN 978-2-84096-402-5) p. 23 et 83

Liens externes

- « Le boulevard du Palais », www.paris-pittoresque.com.

_-_2023-05-22_-_1.jpg.webp)