Quai des Orfèvres

Le quai des Orfèvres est une voie et un quai, situé le long de la Seine sur l’île de la Cité, dans le 1er arrondissement de Paris.

1er arrt Quai des Orfèvres

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 1er | ||

| Quartier | Saint-Germain-l'Auxerrois (île de la Cité) | ||

| Début | Pont Saint-Michel et boulevard du Palais | ||

| Fin | Pont Neuf et 15, place du Pont-Neuf | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 366 m | ||

| Largeur | 14 m | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 6847 | ||

| DGI | 6920 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 1er arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Le quai des Orfèvres commence au point de jonction du pont Saint-Michel avec le boulevard du Palais et débouche sur le terre-plein central du pont Neuf au droit du 15, place du Pont-Neuf.

Il est desservi par les stations Pont-Neuf de la ligne 7 et Saint-Michel de la ligne 4 du métro, et par la gare Saint-Michel - Notre-Dame de la ligne C du RER.

En 2023, selon un site d’estimation immobilière bien connu, le quai, qui ne compte que 11 immeubles dans sa partie habitée, est la rue la plus chère de Paris[1].

Origine du nom

Le nom fut attribué à la partie occidentale de l'actuel quai[alpha 1] des Orfèvres (construit de 1580 à 1643) dès son achèvement, en raison de la présence d'orfèvres et de joailliers[2] dans cette voie. Sur la partie la plus occidentale, presque à la pointe de l'île, se trouvait un moulin longtemps appelé de la Gourdeyne, qui devient en 1551, la Monnaie du Moulin des Étuves ; on y installa les premières presses à balancier[3].

Historique

L'actuel quai des Orfèvres résulte de la réunion — décidée en 1807 et effective en 1810 — de deux voies initialement distinctes, orientées est-ouest et parallèles à la Seine, situées de part et d'autre de l'ancienne rue de Jérusalem (disparue en 1883), dont l'extrémité sud se trouvait à hauteur de l'actuel no 38. Il est cité sous le nom de « rue Saint Louys », pour une partie et de « rue du quay de l'isle du Pallais, regardant vers les Augustins », pour une autre partie, dans un manuscrit de 1636.

Jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'île de la Cité s'arrêtait au bout du palais de la Cité. Plus au nord, se trouvait trois îlots alluvionnaires à fleur d'eau : l'îlot du Passeur-aux-Vaches (ou « île aux Bœufs »), l'île à la Gourdaine (appelée aussi « île du Patriarche ») et l'île aux Juifs. Entre la Seine et les murs qui entouraient le palais et son jardin, se trouvait un terrain en pente.

En 1578, il est décidé de construire un nouveau franchissement sur la Seine, le Pont-Neuf. Les trois îlots sont alors rattachés à l'île de la Cité. Pour cela, la construction du quai des Orfèvres et du quai de l'Horloge commence en 1580. Terminé en 1643, le quai relie la rue de Jérusalem et le Pont-Neuf. La nouvelle voie reçut dès l'origine le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Celui-ci n'a pas varié, exception faite pour l'époque révolutionnaire au cours de laquelle la voie fut dénommée « quai du Midi » avant de reprendre son nom d'origine sous Napoléon Ier.

Parallèlement, une nouvelle voie est ouverte en 1623 sous Henri IV[4] entre la rue de la Barillerie (absorbée par le boulevard du Palais) et la rue de Jérusalem pour faciliter la communication avec le pont Neuf[5]. Cette voie est appelée à l'origine rue Neuve, puis rue Neuve Saint-Louis (1623) et enfin rue Saint-Louis, parfois rue Saint-Louis-du-Palais (1776)[6]. Pendant la période révolutionnaire, elle est appelée rue Saint-Louis-du-Palais-des-Marchands(1791)[7] et rue Révolutionnaire (1793).

Au nord de la rue Saint-Louis s'étendait un ensemble de bâtiments où logeaient les chanoines de la Sainte-Chapelle royale du Palais, dit « quartier des chanoines » qui ne doit pas être confondu avec celui du cloître Notre-Dame des chanoines de la cathédrale, également appelé ainsi. La rue Sainte-Anne, ultérieurement rue Sainte-Anne-en-la-Cité, fut percée en 1631 a travers cet enclos, depuis la rue Neuve-Saint-Louis jusqu'à la cour du Palais. Crée conformément à un brevet du confirmé en 1630 par Louis XIII afin de faciliter l'accès et la sortie du palais de la Cité, ce fut cette rue que le roi emprunta pour gagner son palais[8].

En 1702, la « rue Saint-Louis », qui fait alors partie du quartier de la Cité, possède 60 maisons et 8 lanternes[9].

La rue Saint-Louis, contrairement au quai des Orfèvres située dans son prolongement, était bordée de maisons sur ses deux côtés longitudinales. En vertu d'un décret du les maisons riveraines de cette rue du côté du fleuve sont démolies pour permettre la construction d'un nouveau quai[10] et la fusion de ce dernier avec son voisin, sous la dénomination commune de quai des Orfèvres en 1810.

Ces mesures obligèrent environ la moitié des habitants de la rue Saint-Louis-du-Palais à se reloger voire à transporter leurs enseignes ailleurs. La rue était – comme le quai des Orfèvres – un haut lieu de l’achat, de la vente et de la transformation de métaux précieux, du commerce de pierres précieuses et de leur montage en bijoux et en divers autres ornements et objets. Parmi les artisans et échoppes L’Almanach Dauphin, paru en 1776, recense dans la rue Saint-Louis 26 artisans orfèvres, joailliers, bijoutiers et marchands dévoués à la clientèle désireuse d'acquérir des produits de luxe (contre 29 sur le quai des Orfèvres), dont : 1 orfèvre en vaisselle (5 sur le quai des Orfèvres), 9 joailliers metteurs en œuvre (11 sur le quai des Orfèvres), 6 de bijou [sic] d’or (1 sur le quai des Orfèvres), 1 metteur et 1 metteuse en œuvre, 5 marchands de diamants, d’or ou d’argent (7 sur le quai des Orfèvres) et trois marchands d’objets précieux de toutes sortes (deux sur le quai des Orfèvres dont un fournisseur d’ornements d’église).

_01.jpg.webp)

Entre le pont Saint-Michel et le pont Neuf plus d’une cinquantaine d’artisans et marchands proposaient, sur une distance de 450 mètres, des orfèvreries de table, des joailleries et « assortiments de bijoux, de toutes espèces des plus à la mode et du meilleur gout », et entre autres « l’exécution de toute sorte de fleurs, aigrettes & bouquets de diamans » [sic], des « bagues à chiffres & à secrets, agate & chiffres en cheveux », des « chaînes de montre en or de couleur émaillés & garnis », des « tabatières connues sous le nom de Georgettes », des « boites d’argent » des « porte mousquetons à ressort » [6]. Après s’être rendu au quai des Orfèvres en 1785, Henri Paulin Panon Desbassayns écrit : Nous « avons été au « Chariot d’or » (…) « chez Monsieur Cheret, maître orfèvre, voir une toilette qu’il a faite pour Madame de Montmorency. C’est un morceau achevé dans son genre. Le travail est si beau, l’ouvrier a si bien imité la dentelle que l’on y portait la main pour tâter si ce n’était pas de la dentelle. Même chose pour le reste. Il a imité un petit chien en argent qui est un morceau d’un goût charmant. Le loup est d’une élégance charmante. Nous avons vu de l’argenterie de toutes sortes et en quantité »[11]. En 1807 fut exposé, dans le même lieu, la grande statue en argent intitulée La Paix, fondue par Cheret fils d’après le modèle donné par Antoine Denis Chaudet[12], aujourd'hui exposée au Musée du Louvre[13].

À partir de 1811, la transformation de la rue se poursuivit quand il fut ordonné au préfet de police — par décret impérial du portant sur l'organisation du bataillon des sapeurs-pompiers — de réquisitionner deux maisons attenantes au chef-lieu des sapeurs-pompiers, déjà installé près de la préfecture de police de Paris qui occupait alors l'ancien hôtel des premiers Présidents du Parlement, au fond de l’étroite rue de Jérusalem. En 1839, les effectifs du bataillon des sapeurs-pompiers s'élevaient à 636 hommes y compris 16 officiers, divisés en quatre compagnies dont la première était casernée sur le quai des Orfèvres, no 20[14].

Il faudra attendre 1871 pour que la préfecture de police de Paris intègre son nouveau bâtiment. En effet, bien que créée en 1800, cette dernière occupa, jusqu'en 1871, l'ancien hôtel des premiers Présidents du Parlement. Après l'incendie du bâtiment par les communards en 1871, Jules Ferry met à disposition de la police judiciaire une partie des bâtiments du Palais de Justice reconstruits : le 36, quai des Orfèvres[15].

En 1904, on expropria les habitants de l'ancien quartier des chanoines, afin d'y édifier les locaux de tribunal de grande instance de Paris dont les plans furent confiés à Albert Tournaire. Toutes les maisons du quadrilatère délimité par le boulevard du Palais, la rue de la Sainte-Chapelle, la rue Mathieu-Moulé (anciennement rue Sainte-Anne-en-la-Cité) et le quai des Orfèvres sont démolies en 1907[16]. Les travaux sont achevés en 1914[17].

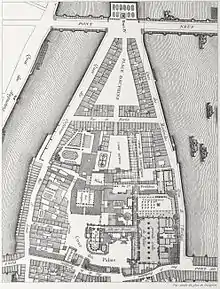

La rue Saint-Louis et le quai des Orfèvres en 1754.

La rue Saint-Louis et le quai des Orfèvres en 1754. Camille Corot, Quai des Orfèvres et pont Saint-Michel, 1833 (avant l’extension du Palais de Justice).

Camille Corot, Quai des Orfèvres et pont Saint-Michel, 1833 (avant l’extension du Palais de Justice). Promenade aménagée le long du quai, vue du pont Neuf (2010).

Promenade aménagée le long du quai, vue du pont Neuf (2010). Maisons typiques du quai des Orfèvres.

Maisons typiques du quai des Orfèvres.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 4 (disparu) : ancien emplacement de l'Académie Suisse dite libre, une école de dessin fondée sous le Premier Empire, fréquentée dans les années 1860 par les impressionnistes[18] - [19].

- No 18 (disparu) : dernier domicile de Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), peintre de paysages, professeur à l'École des beaux-arts, chevalier de la Légion d'honneur dont le « cabinet » composé de « tableaux, dessins, estampes, livres » etc. fut vendu à cette même adresse deux mois après son décès, le et les jours suivants[20].

- No 26 (disparu) : domicile, en 1802, du graveur Jean-César Macret.

- No 36 : emplacement de l'ancien hôtel du premier président de la cour d'appel de Paris incendié lors de la Commune en 1871 et remplacé par le bâtiment actuel construit entre 1875 et 1880 par les architectes Émile Jacques Gilbert et Arthur-Stanislas Diet. Connu sous le nom Quai des Orfèvres, il abrita le siège, l'état-major et les services communs de la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris jusqu'à leur transfert au 36, rue du Bastion, dans le 17e arrondissement de Paris en 2017.

- No 40 (disparu) : La rue de Harlay, tracée en 1607 était jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle bien plus étroite qu'aujourd'hui. Elle débouchait entre les nos 40 et 42 du quai des Orfèvres. En vertu d'une ordonnance du [21]relative au projet d'agrandissement du palais de justice de Paris, la maison qui formait l'angle sud-est du quai (no 40) fut destinée à la destruction, de même que tous les immeubles du côté impair de la rue de Harlay. Or, après expropriation des occupants ces maisons furent attribuées, en attente de leur démolition, à la préfecture de police de Paris dont les services durent, à la même époque, quitter leurs locaux de la cour Harlay. Cette solution, initialement provisoire se prolongea jusqu'à la disparition effective du côté est de la rue de Harlay et du no 40 du quai d'Orsay, vers 1871/1872.

- No 42 : Immeuble construit en 1923[22]. Emplacement de l'ancienne demeure, depuis au moins 1792, du marchand-joaillier Frédéric Devoix, qui fut cette même année appelé comme expert auprès du tribunal criminel dans le cadre de l'affaire du vol au Garde-meuble, ensemble avec Alexandre Minier, orfèvre-joaillier demeurant rue Saint-Louis-du-Palais[alpha 2] et Georges-Frédéric Bapst (1756-1826), joaillier[23], également installé quai des Orfèvres[24] (voir aussi : Joyaux de la Couronne de France).

- No 54 : adresse, depuis au moins 1881, du graveur sur bois Auguste Trichon (1814-1898). Il y est encore recensé en 1889[25], mais meurt à Boulogne-Billancourt.

- No 58 : Jean-Charles Cahier (1772-18??), marchand orfèvre et joaillier, auparavant installé rue de Turenne (1802), s'établit par la suite ici, à l'enseigne « À l’Ancre ». Connu pour avoir fourni des croix, croix de procession, calices, encensoirs et autres objets liturgiques, il est qualifié « églisier »[26]. Nommé orfèvre du roi (1816), il prit en 1821/1823 la succession de Martin-Guillaume Biennais (1764-1843), rue Saint-Honoré no 283, mais géra mal ses affaires et fit définitivement faillite en 1830[27], date à laquelle sa présence au no 58 du quai des Orfèvres est encore attestée[28]. Parmi les œuvres sorties de ses ateliers figure le reliquaire dit de la Sainte-Ampoule (1823) conservé à Reims[29].

- No 68 : une plaque apposée sur la façade perpétue le souvenir de Martin Flinker (1895-1986) et de son fils Karl Flinker qui tenaient ici, de 1948 à 1988 leur librairie et maison d'édition.

Plaque commémorative pour Martin et Karl Flinker.

Plaque commémorative pour Martin et Karl Flinker. N° 74.

N° 74.

Emplacements non localisés

- Paul-Philippe Gudin de La Brenellerie (1738-1820), auteur dramatique, naquit le quai des Orfèvres, dans l'« îsle du Palais »[30].

- La maison à l'enseigne du « Bouquet de diamants », quai des Orfèvres, est la demeure du joaillier et ornemaniste Pouget fils († 1769), lorsque paraît son Traité des pierres précieuses et de la manière de les employer en parures (1762).

- Jean-Corneille Landgraff († après 1791), joailler et collectionneur d'objets d'art, réside quai des Orfèvres en 1790[31] et en 1791, année durant laquelle il est chargé, avec Nicolas Menière, joaillier de la couronne et Jean-Charles Louri, joaillier « rue Saint-Louis-du-Palais-des-Marchands[alpha 3] », de procéder à l'inventaire et à l'estimation des diamants de la couronne[7]. En raison de l'annotation manuscrite « Landgrave » sur le Catalogue des tableaux, dessins, gouaches, bronzes, porcelaines et autres objets curieux, du Cabinet de M. L***, il est supposé que cette collection qui fut mise aux enchères à partir du dans la grande salle de l'ancien Hôtel Bullion (disparu) de la rue Plâtrière (actuelle rue Jean-Jacques-Rousseau) appartenait à Jean-Corneille Landgraff[32].

Notes et références

Notes

- On écrit « quai des Orfèvres » pour la voie publique elle-même et « Quai des Orfèvres » pour désigner, par métonymie et de façon familière, les services de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris installés au no 36 jusqu'à leur transfert 36, rue du Bastion dans le 17e arrondissement, en . Un prix littéraire français appelé prix du Quai des Orfèvres est décerné annuellement, depuis 1946 par un jury présidé par le préfet de police et composé de policiers et magistrats qui jugent des manuscrits anonymes.

- Ultérieurement, Minier père et fils seront installés au no 5 de la rue Neuve-des-Petits-Champs (Almanach, 1820).

- Il s'agit de la rue Saint-Louis en l'île du palais (île-de-la-Cité). « Palais-des-Marchands » est le surnom donné au palais de Justice de Paris, ancien palais de la Cité, en raison des marchands, boutiquiers et gérants d'échoppes installés le long de ses murs, dans ses cours, galeries et salles, notamment la « grande salle des merciers ». Des merciers, joailliers, lapidaires, horlogers, vendeurs d'instruments de musique, écrivains publics, relieurs et libraires y avaient des établissements stables. Cf. Baillage du Palais, In : Françoise Hildesheimer, Michèle Bimbenet-Privat, Etat des Sources de la première modernite (1589-1661) conservées dans les archives et bibliothèques parisiennes, centre historique des Archives nationales, 2009, p. 169 (en ligne).

Références

- Anne-Laure Abraham, « 23 002 euros le mètre carré : le quai des Orfèvres est la rue la plus chère de Paris », Le Parisien, 21 avril 2023.

- Quai des Orfèvres dans la nomenclature des rues de Paris, mise à disposition par la Mairie de Paris.

- Jérôme Jambu, « Inventer de la monnaie pour les pauvres. Ou comment créer la monnaie fiduciaire (France, XVIe-XVIIe siècle) », in: Dialogues d'histoire ancienne, 2020 (S 20), pp. 183-201 — sur Cairn.info.

- Hurtaut, Dictionnaire historique de la Ville de Paris, Moutard, Paris, 1779, p. 390 (voir en ligne).

- Jacques-Maximilien Benjamin Bins de Saint-Victor : Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours, tome 1, p. 453 (voir en ligne)

- L'Almanach Dauphin, 1776

- Inventaire des diamants de la couronne, perles, pierreries existant au garde-meuble, en annexe de la séance du 30 septembre 1791. In: Archives Parlementaires de 1787 à 1860 - Première série (1787-1799) Tome XXXII - 30 septembre 1791. Paris, Librairie Administrative P. Dupont, 1888. pp. 113-228 (en ligne).

- Jacques-Maximilien Benjamin Bins de Saint-Victor : Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu’à nos jours, tome 1, p. 442 (voir en ligne)

- Jean de la Caille, Description de la ville de Paris.

- nomenclature des rues de Paris « Quai des Orfèvres », www.v2asp.paris.fr.

- Henry Paulin Panon Desbassayns, Christelle de Villèle, Jean Barbier : Petit journal des époques pour servir à ma mémoire : 1784-1786, Musée historique de Villèle, 1991.

- Aubin Louis Millin : Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettes et des arts, tome 1, Imprimerie Bibliographique, 1807, p. 167 (Voir en ligne)

- Base Mistral (voir en ligne)

- Jules de Gaulle, Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, notes et introduction de Ch. Nodier, Pourrat, 1839, consulter en ligne.

- « La préfecture de police au cœur de l'île de la Cité », www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr.

- « Café du barreau, 1906 », sur vergue.com (consulté le ).

- Delhumeau 2011, p. 124.

- M. Tompkins Lewis, « La montée de Cézanne à Paris », Cézanne et Paris, catalogue de l'exposition au musée du Luxembourg, Paris, Réunion des musées nationaux, 2011, p. 44-53.

- Une photographie du quai des Orfèvres, datée du 25 août 1870, où figure la maison du no 4 — reconnaissable à l'enseigne du dentiste Sabra — est conservée dans les collections du musée Carnavalet (voir en ligne).

- Notice des tableaux, dessins, estampes, livres ... composant le Cabinet de feu M. P. H. Valenciennes, avril 1819 voir en ligne sur le site gallica de la BnF)

- Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), , « Ordonnance du 26 mai 1840 », p. 167.

- Le quai des Orfèvres sur le site bercail.com.

- Ordonnance du directoire du jury d'accusation du 20 octobre 1792 in Alexandre Tuetey : Répertoire général des sources manuscrites de l’Histoire de Paris pendant la Révolution Française, tome 5, Imprimerie Nouvelle, Paris, 1900, p. 91 (Voir en ligne)

- Jeanne Driancourt-Girod : L'Insolite histoire des luthériens de Paris de Louis XIII à Napoléon, Albin Michel, 1992

- Catalogues du salon des artistes français

- Almanach Azur de 1811

- Anne Dion-Tenenbaum : Martin Guillaume Biennais : une carrière exceptionnelle, (lire en ligne)

- Almanach de 1830

- Base Palissy :

- Nicolas Toussaint Le Moyne des Essarts : Les siècles littéraires de la France ou Nouveau dictionnaire de tous les écrivains français, tome 3, Paris, 1800, p. 356 ()

- Patrick Michel, Pierre Rosenberg (préf.), Le Commerce du tableau à Pris, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Presses Universitaires du Septentrion, 2007, p. 182 (en ligne)

- Alexandre-Joseph Paillet, Catalogue des tableaux, dessins, gouaches, bronzes, porcelaines et autres objets curieux, du Cabinet de M. L***, par A. J. Paillet, dont la vente se fera rue Plâtrière, en grande salle de l'hôtel du Bullion, le mardi 21 décembre 1784, & jours suivans, de relevée, catalogue de vente, imprimerie de Prault, Paris, 1784 (en ligne) sur le site de l'Institut national d'histoire de l'art bibliotheque-numerique.inha.fr consulté le 6 décembre 2020.

Sources et bibliographie

- Herveline Delhumeau, Le Palais de la Cité. Du palais des rois de France au Palais de Justice, Paris/Arles, éditions Actes Sud, , 136 p. (ISBN 978-2-7427-7207-0).

- Jacques Hillairet: L'Île de la Cité, Éditions de Minuit, Paris, 1969.

_-_2021-06-05_-_1.jpg.webp)