Rue de Turenne (Paris)

La rue de Turenne est une voie de Paris située en plein cœur du quartier du Marais dans les 3e et 4e arrondissements.

3e, 4e arrts Rue de Turenne

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 3e 4e | |

| Quartiers | Enfants-Rouges Archives Saint-Gervais Arsenal |

|

| Début | 72, rue Saint-Antoine | |

| Fin | 70, rue Charlot | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 1 130 m | |

| Largeur | 13 à 15 m | |

| Historique | ||

| Création | 1865 | |

| Dénomination | Décret du | |

| Ancien nom | Ruelle des Égouts Rue des Égouts Rue de l'Égout-Couvert Rue de l'Égout-Sainte-Catherine Rue Neuve-Saint-Louis Grande rue Saint-Louis Rue Saint-Louis-au-Marais Rue Boucherat |

|

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 9492 | |

| DGI | 9506 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Ce site est desservi par les stations de métro Saint-Paul, Chemin Vert, Saint-Sébastien - Froissart, Filles du Calvaire et République.

Origine du nom

Elle a reçu son nom actuel par le décret du en l’honneur Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne (1611–1675), maréchal-général généralement connu sous le nom de Turenne, qui avait son hôtel (disparu) dans cette rue, au niveau des numéros 66 et 70[1].

Historique

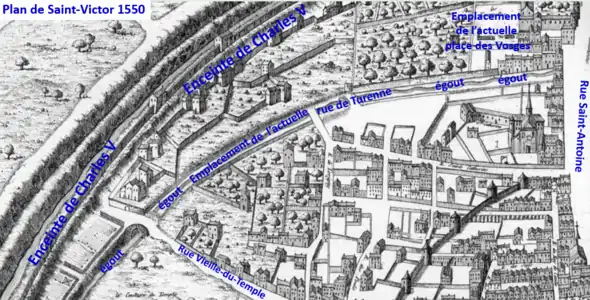

La rue fut aménagée à l'intérieur de l'enceinte de Charles V sur la couverture d'un égout creusé en 1412 sur ordre de Charles VI, dérangé en son hôtel Saint-Paul par les odeurs de l'égout du pont Perrin. Ouvert sur le terrain du prieuré Sainte-Catherine[2], le tracé de cet égout se prolongeait au nord de la rue de Turenne dans l'actuelle rue Béranger puis jusqu'au bord de la rue Montmartre et de la Rue du Faubourg-Montmartre, rejoignant à l'emplacement de la rue de Provence le grand égout extérieur au rempart. Le premier tronçon recouvert fut celui entre la rue Saint-Antoine et la rue des Francs-Bourgeois au début du XVIIe siècle suivi par la partie au nord de cette rue vers 1630.

Le plus ancien tronçon, successivement appelé ruelle des égouts, rue des égouts, rue de l'égout Sainte-Catherine, rue de l'égout couvert, rue de l'égout Saint-Paul et rue du Val Sainte-Catherine[3], joint la rue Saint-Antoine et la rue Neuve-Sainte-Catherine[4] (plus tard intégrée à la rue des Francs-Bourgeois). Il est élargi en 1914-1916 par recul des numéros pairs, affectant la façade arrière des hôtels de la place des Vosges. La partie de la rue située entre, au sud, les rues de l'Écharpe et Neuve-Sainte-Catherine (réunies à la rue des Francs-Bourgeois en 1868) et, au nord, la rue Saint-Gilles, date de la construction de la place Royale (place des Vosges) et du couvent des Minimes vers 1605.

La partie centrale de la rue Saint-Gilles à la rue Vieille-du-Temple est ouverte quelques années plus tard vers 1610-1620 lors du lotissement de la couture du Temple à la suite du projet abandonné de la place de France. Ce tronçon de l'actuelle rue des Francs-Bourgeois à la rue Vieille-du-Temple prend le nom de « rue Saint-Louis » ou « rue Saint-Louis-au-Marais », menant à la porte Saint-Louis de l'enceinte de Charles V. Cette porte fut ouverte tardivement dans ce rempart car elle figure sur un plan de Paris levé vers 1640 mais non sur les plans antérieurs à 1600.

Le dernier tronçon de la rue Vieille-du-Temple à la rue Charlot est ouvert dans les années 1690 par application des arrêts du Conseil du roi des , et sous le nom de rue de Boucherat en référence à Louis Boucherat, chancelier de France.

- Site de la rue de Turenne en 1550 et vers 1640

L'égout en 1550 à l’emplacement de l’actuelle rue de Turenne.

L'égout en 1550 à l’emplacement de l’actuelle rue de Turenne..png.webp) Rue Saint-Louis et porte Saint-Louis sur plan JanssoniusJanssonius (vers 1640).

Rue Saint-Louis et porte Saint-Louis sur plan JanssoniusJanssonius (vers 1640).

Le , une décision ministérielle réunit les deux parties nord, rue Boucherat et rue Saint-Louis, sous ce dernier nom.

La rue Saint-Louis est réunie à la rue de l'égout (partie entre la rue des Francs-Bourgeois et la rue Saint-Antoine) sous sa dénomination actuelle par décret en date du .

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Demeure de l'architecte Libéral Bruand

- No 34 : face à la fontaine de Joyeuse s'élève la demeure de Libéral Bruand, architecte du roi Louis XIV et l'un des membres fondateurs de l'Académie royale d'architecture. Bruand est l'un des principaux représentants de l'architecture française de style classique, à qui l'on doit notamment la construction de l'hôtel des Invalides et de la basilique Notre-Dame-des-Victoires, ainsi que de nombreux bâtiments et hôtels particuliers du quartier du Marais et à Versailles. Libéral Bruand, après avoir acquis le terrain auprès des moines du couvent des Minimes, construira entre et , à l'angle de la rue de Turenne et de la rue des Minimes, avec son beau-père Michel Noblet, leurs deux maisons mitoyennes aujourd'hui réunies.

Ancien hôtel Joyeuse

- Nos 37-39 : situé de nos jours aux nos 37 et 39, ce bâtiment abritait la pension Lepitre où Honoré de Balzac a fait ses études pendant un an en 1814[5].

Fontaine de Joyeuse

- No 41 : cette fontaine date de 1847 et remplace une fontaine dite fontaine Saint-Louis, construite à la suite d'un arrêt de 1671 promulgué par le roi Louis XIV « pour la construction de quinze nouvelles fontaines dans la ville et les faubourgs de Paris ». La fontaine actuelle est l’œuvre du sculpteur Isidore Boitel. En pierre, surmontée des armes de Paris, elle se compose d'une abside en cul-de-four abritant une sculpture en bronze d'un jeune enfant tenant une cruche à la main, et dont l'eau se déverse dans une vasque en forme de coquille. Le plafond voûté de la niche représente en bas-relief des animaux aquatiques, hérons, grenouilles et serpents.

- La fontaine est inscrite au titre des monuments historiques (ISMH).

Détail de la fontaine.

Détail de la fontaine.

Hôtel Gourgues ou de Montrésor

- Situé aux nos 52-54, l'hôtel de Montrésor est un hôtel double construit par Michel Villedo et Claude Dublet pour Claude de Bourdeille, comte de Montrésor[6]. Cet hôtel particulier du XVIIe-XVIIIe possède un double portail orné, dont l'un a été ultérieurement clos. Ce bâtiment est utilisé actuellement comme école élémentaire (no 54)[7] tandis que le no 52 accueille une école maternelle[8].

Hôtel Gourgues.

Hôtel Gourgues.

Hôtel de Pologne

- Situé au no 65, l'hôtel dit de Pologne, construit au XVIIe siècle (1662), est remarquable par ses façades (balcon, ferronneries, fronton) et toiture, ainsi que par son escalier intérieur décoré d'une belle rampe en fer forgé. Tous sont inscrits sur la liste des monuments historiques le . Tout d'abord propriété de Louis Doublet[9], seigneur d'Ollot, secrétaire du roi, il est mis à la disposition du ministre de l’Intérieur pour y loger gratuitement les artistes les plus distingués des arts mécaniques, en 1800.

Hôtel de Pologne.

Hôtel de Pologne.

Statue de la Vierge

- Cette statue en pierre, surmontée de la tête d’un ange, est située à l'angle de la rue de Turenne et de la rue Villehardouin. Représentant la Vierge, elle est placée dans une niche au niveau du premier étage de l'immeuble d'angle. Elle tient dans ses bras l'enfant Jésus. La statue est inscrite au titre des monuments historiques. Sa restauration a été mise en œuvre en , elle a été replacée dans sa niche, le [10].

Statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus en 2008.

Statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus en 2008. Corniche à l'angle avec la rue Villehardouin sans la statue ().

Corniche à l'angle avec la rue Villehardouin sans la statue (). Vierge à l'enfant à l'angle de la Rue Villehardouin en 2017, après restauration.

Vierge à l'enfant à l'angle de la Rue Villehardouin en 2017, après restauration.

Hôtel d'Ecquevilly, dit du Grand-Veneur

- No 60 : Cet hôtel particulier a été construit en 1637. Il a appartenu au Chancelier Louis Boucherat, à partir de 1686, puis à Hennequin duc d’Ecquevilly, capitaine général de la vénerie du roi, chargé d’organiser les chasses à courre, d'où son nom.

Jusqu'à la fin 2007, l’hôtel était utilisé comme salles d'exposition des établissements Jacob Delafon, fabricant de salles de bain. Auparavant, l'ensemble des bâtiments était le siège social et dépôt de la société anonyme des Magasins réunis, fondée par Eugène Corbin. À Paris, il y avait trois grands magasins, avenue des Ternes 17e, place de la République et rue de Turenne (devenu Fnac). Dans toutes les grandes villes de province, il y avait un Magasins Réunis, Magmod à Strasbourg, Magasins réunis à Nancy, etc.

- Hôtel d'Ecquevilly ou hôtel du Grand Veneur

Entrée de l'hôtel.

Entrée de l'hôtel. Mascaron et inscription.

Mascaron et inscription. Façade, côté rue du Grand-Veneur.

Façade, côté rue du Grand-Veneur. Bas-relief inspiré de la chasse.

Bas-relief inspiré de la chasse. Panneau "Histoire de Paris" de l'hôtel.

Panneau "Histoire de Paris" de l'hôtel.

Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement

- No 70 : cette église est d'un style néo-classique très sobre. Elle a été construite en 1835 par l'architecte Étienne-Hippolyte Godde. La façade est pourvue en son centre d'un péristyle à quatre colonnes ioniques, surmonté d'un fronton rectangulaire décoré d'un bas-relief représentant la Foi, l'Espérance et la Charité.

- De part et d'autre de l'entrée, deux niches avec les statues de saint Paul et de saint Pierre du sculpteur Jean-François Legendre-Héral, en 1849.

- L'église est surtout visitée pour le tableau de Delacroix représentant une Pietà.

- « Saint Denys » car le maréchal de Turenne avait été enterré à la basilique Saint-Denis avant que sa tombe ne soit profanée pendant la Révolution puis transférée aux Invalides par Napoléon. « Du Saint Sacrement » car c'est le Saint Sacrement qui a justifié sa conversion au catholicisme, lors d'un incendie au Louvre.

- Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement

Statue de saint Pierre.

Statue de saint Pierre. Statue de saint Paul.

Statue de saint Paul. Le fronton allégorique.

Le fronton allégorique. Panneau "Histoire de Paris" de l'église.

Panneau "Histoire de Paris" de l'église.

- No 76 : divers éléments architecturaux (escalier, bas-reliefs…) inscrits aux monuments historiques. C'est aussi dans cet immeuble que se trouve la galerie Perrotin.

No 76 : vue de l'escalier depuis le porche d'entrée.

No 76 : vue de l'escalier depuis le porche d'entrée.

Hôtel de Voysin

- Nos 80-80 bis : hôtel situé en fond de cour, derrière un immeuble néoclassique.

Le 29 septembre 1632, Adam Barthélémy a vendu à Philibert Le Roy, architecte et ingénieur du roi, probablement un cousin de Marcel Le Roy, lui-même oncle de François Mansart, un terrain sur lequel il a construit une maison. À sa mort, en 1646, cette maison est passée à son neveu, Geoffroy Le Roy. Cette maison est saisie en 1659. François Le Coigneux l'achète pour 52 000 livres. Il passe en 1661 un marché d'aménagement à Sébastien Bruand, maître des œuvres de charpente des bâtiments du roi, à son fils, Libéral Bruand, et le sculpteur Philippe Bernard. C'est un des premiers bâtiments sur lequel est intervenu Libéral Bruand, avant l'obtention de son titre d'architecte du roi, en 1663, et d'académicien, en 1671. L'hôtel Le Coigneux est caractéristique de Libéral Braund : architecture dépouillée, souci de la commodité et de l'harmonie. À la mort de François Le Coigneux en 1702, l'hôtel passe à son frère, Gabriel, conseiller du roi. Ce dernier a fait de l'hôtel un ensemble locatif. Daniel Voysin de La Noiraye, chancelier du roi en 1714, en est un des premiers locataires et a laissé son nom à l'hôteL. Les héritiers de Gabriel Le Coigneux ont vendu l'hôtel à Jean Lhéraud de Saint-Germain pour 510 000 livres. Il est vendu en 1728 à Robert Langlois de Fortelle. Il est encore loué jusqu'en 1769.Acheté par Pierre François Rolland de Fontferrières, il est vendu par licitation en 1774 à Bernard-René Jourdan de Launay, gouverneur de la Bastille, tué le 14 juillet 1789. L'hôtel est transformé au XIXe siècle. En 1849, les nouveaux propriétaires de l'hôtel, Désiré Guillaumet et Jean-Baptiste Chrétien, ont subdivisé les bâtiments en de multiples locations. Pierre-Louis Gautrot, fabricant d'instruments de musique, y a installé un atelier employant 170 ouvriers. Les bâtiments sont vendus par licitation en 1936. L'hôtel a abrité de petits ateliers couverts dont temoignait la verrière de la cour détruite lors de la réhabilitation de l'hôtel en 2012-2013[11].

Couvent des Filles-du-Calvaire

- Nos 88 à 94 : emplacement du couvent de Notre-Dame du Calvaire, également appelé couvent des Filles-du-Calvaire, sur lequel ont été percées les rues Froissart et Commines.

Immeuble du 116, rue de Turenne

- Au no 116, deux bas-reliefs représentant deux femmes de profil encadrent la fenêtre centrale du premier étage.

No 116 : bas-reliefs.

No 116 : bas-reliefs.

Fontaine Boucherat

- Située à l'angle entre la rue Charlot et la rue de Turenne, cette fontaine est l'œuvre de l'architecte Jean Beausire. Monument quadrangulaire classique avec fronton triangulaire orné, elle comporte une inscription au-dessus du mascaron remerciant le roi Louis XIV pour la paix qu'il vient de signer à Ryswick aux Pays-Bas, le :

- FAVSTA PARISIACAM LODOICO REGE PER VRBEM

- PAX VT FVNDET OPES FONS ITA FVNDIT AOVAS

- (De même que l'heureuse paix conclue par le Roi Louis répandra l'abondance

- dans la ville de Paris, cette fontaine lui donnera ses eaux)

Les noms des rues Charlot et de Boucherat (ancienne dénomination de cette partie de la rue de Turenne) sont gravés sur les deux faces de la fontaine. Le nombre 14 gravé en dessous du nom des rues correspondait au quartier tel que défini par l'ordonnance de police du . La rue de Boucherat tirait son nom de Louis Boucherat, chancelier de France, qui mit à exécution l'édit sur la révocation de l'édit de Nantes, signé par son prédécesseur.

La fontaine est inscrite parmi les monuments historiques.

Plaque donnant le nom de la fontaine et son architecte.

Plaque donnant le nom de la fontaine et son architecte. Ancien nom « rue Boucherat » gravé, et plaque avec le nouveau nom.

Ancien nom « rue Boucherat » gravé, et plaque avec le nouveau nom.

Le [12], le carrefour entre les rues de Turenne, Charlot et la de Franche-Comté a été baptisé place Olympe-de-Gouges en l’honneur d’Olympe de Gouges, lors de la Journée internationale des femmes.

Autres bâtiments remarquables

- No 1 : bâtiment de logement sociaux conçu par les architectes Karine Chartier et Thomas Corbasson en 2009[13].

- No 7 : ici se trouvait l'atelier de messieurs Beauvisage et Carbonelle, les gendres de Pierre-Philippe Thomire qui est au 6, rue Taitbout et qui s'associe avec eux et Duterme, puis achète l'affaire de Lignereux en 1804 et conserve cet atelier. Leur vitrine est au 41, rue Taitbout.

- No 23 : hôtel Colbert de Villacerf. Le terrain est acheté aux religieux de Sainte-Catherine par Michel Larcher, premier président de la Chambre des comptes de Paris (il en revend environ 2/5e à Villequerot, Daumant et Villedo[14], partie sur laquelle ce dernier construit l'hôtel de Montrésor aux nos 52-54 actuels). Édouard Colbert de Villacerf, intendant du roi et gendre de Larcher, y fait construire son hôtel[14] vers 1650[15]. L'hôtel est habité par sa femme Geneviève Larcher jusqu'en 1712[16]. Il passe par héritage à son fils Pierre-Gilbert Colbert. Les héritiers de ce dernier vendent l'hôtel en 1755 à Mme Taschereau de Baudry[17], les héritiers de laquelle le vendent à Jean-Antoine Lesueur Florent en 1773[17]. Lesueur fait construire le bâtiment sur la rue de l'Egout (l'hôtel à proprement parler se trouve à l'époque à l'arrière du terrain) ; et comme il habite dans la rue Culture Sainte-Catherine derrière l'hôtel, il joint les deux propriétés en achetant des moines en 1776 une petite bande de terrain entre les deux propriétés[18]. Il revend l'hôtel (dans la "rue des Egouts Saint-Paul") en 1793 au mercier Pierre-Nicolas Tailleboscque[19]. Les propriétaires suivants sont une dame Larbaletrier (1822), puis son héritier un sieur Hamel qui le revend (apparemment immédiatement) à dame Noël Jeanne Marie de Pillas, dite Piat, en septembre 1822 ; ensuite Barthélemy Remy (1827), Hermann Constant (1839), Louis Hermann (1856), M. Baudon (1875). Suite à quoi il est occupé par des maisons d'éducation : école Massillon des Pères de l'Oratoire (ils déménagent ensuite à l'hôtel Fieubet, quai des Célestins), les frères de la Doctrine Chrétienne puis l'internat de la Société anonyme des Anciens Établissements Pigier[20].

- No 38 : durant la Commune de Paris, en , l'institutrice-directrice Mme Manière ouvre un « atelier école » pour ouvrières[21].

- No 50 : immeuble du milieu du XVIIe siècle couronné par une lucarne à foin avec une porte refaite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle surmontée d'un mascaron d'Hercule protecteur de la maison.

No 50 : ancien hôtel de Girardin de Vauvray (dessus de porte, vantaux, balcon)

No 50 : ancien hôtel de Girardin de Vauvray (dessus de porte, vantaux, balcon) No 50 : porte et mascaron[22].

No 50 : porte et mascaron[22].

- No 54 : Bibliothèque des amis de l'instruction installée ici en 1884.

- No 56 (et 17, rue Villehardouin) : maison mortuaire de l’écrivain Paul Scarron (1610-1660)[23] - [24], baptisée par lui-même hôtel de l’Impécuniosité. En 1654, moyennant un loyer annuel de 350 livres, il s’y installe avec sa jeune femme, qui deviendra plus tard la marquise de Maintenon, future épouse de Louis XIV. Jusqu’à sa mort, il y voit défiler « les plus grands noms de France », dont la femme de lettres Madeleine de Scudéry, le grammairien Gilles Ménage, l’épistolière Madame de Sévigné, l’écrivain Cyrano de Bergerac. Dans la chambre du poète est accroché un tableau de Nicolas Poussin, Le Ravissement de saint Paul, œuvre commandée par Scarron lui-même et figurant aujourd’hui dans les collections du musée du Louvre[25]. Quelques décennies plus tard, l'auteur dramatique Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762), Crébillon père, s'installe également à cette adresse et y reçoit pendant une année entière, vers 1750, l’aventurier et écrivain italien Casanova (1725-1798), auquel il donne alors des cours de français[26].

- No 62 : hôtel de Hesse. Construit vers 1630 pour Antoine de Campreny, il est acquis en 1660 par le chancelier Louis Boucherat et loué en 1722 à Joseph Pâris Duverney. Sa façade sur rue est remplacée par un immeuble sous le Second Empire mais son autre façade refaite dans un style du XVIIe est visible dans le square Saint-Gilles - Grand-Veneur - Pauline-Roland, accessible par la rue de Hesse[27].

No 62 : hôtel de Hesse.

No 62 : hôtel de Hesse.

- No 64 : cet hôtel, construit initialement en 1637 pour le seigneur de Passy, François Petit, devient par alliance la propriété de la famille Méliand et ce jusqu'en 1744, date à laquelle il est acheté par Antoine René Le Voyer de Paulmy d'Argenson. Vendu ensuite à plusieurs reprises, il est acquis en 1789 par le président de Tanlay[28].

No 64 : porte.

No 64 : porte.

- Nos 66-68 : hôtel Boulin construit vers 1640 pour Pierre Boulin, trésorier du Marc d'or. On peut y pénétrer par le 68. Le jardin est occupé par un garage depuis 1937[29].

No 66-68 : hôtel Boulin vu de l'ancien jardin.

No 66-68 : hôtel Boulin vu de l'ancien jardin. Hôtel Boulin vu de la cour.

Hôtel Boulin vu de la cour.

- No 67 : il existait là, avant la Première Guerre mondiale, une boucherie. Les carcasses étaient pendues à des crochets devant la devanture. Les balcons du premier étage étaient maintenus par quatre sculptures de têtes de bœufs. Actuellement, il n'existe plus que trois têtes et une partie des crochets, pour rappeler l'ancienne boucherie. Sur la carte postale ancienne, il est mentionné que Napoléon III a couché dans cet immeuble en 1848.

No 67 : Vue générale avec les trois têtes de bœuf au-dessus de la porte.

No 67 : Vue générale avec les trois têtes de bœuf au-dessus de la porte. Les trois têtes de bœuf et les crochets de boucher.

Les trois têtes de bœuf et les crochets de boucher. Carte postale des années 1900, montrant la boucherie.

Carte postale des années 1900, montrant la boucherie.

- No 85 : maison Marois construite en 1733 pour Claude Marois par l'architecte Debias-Aubry.

- N° 92 : Au début du XXe siècle se trouvait à l'angle du 92 rue de Turenne et 1 rue Commines la manufacture de pièces d'horlogerie Feron & Lossow[30]. En 2022 la plus ancienne boutique de Paris spécialisée dans le vêtement de travail (fondée en 1905) : A L'OUVRIER[31] à déménagé au 92 rue de Turenne et a réaménagé la boutique en respectant la disposition de l'espace tel qu'il l'était au début du siècle à l'époque de la manufacture de pièces d'horlogerie[32].

- No 95 : maison d'angle construite en 1780 pour Charles Termellois qui comprend une cour ouvrant sur rue que l'on appelle « redans »[33].

No 95 : angle rue de Poitou.

No 95 : angle rue de Poitou. No 95 : Maison Termelier.

No 95 : Maison Termelier.

Anecdotes

Le no 74 est cité dans la troisième émission La Télé des Inconnus, diffusée le sur Antenne 2. La séquence intitulée Vidéokon. Les Français et la guerre apparaît à trois reprises au cours de cette émission. Elle consiste en de courtes interventions où défilent devant une sorte de photomaton plusieurs personnages interprétés par les trois « compères », Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, le tout constituant une parodie de télé-crochet propice aux brèves de comptoir et autres élucubrations des personnages.

Au cours de cet extrait, on retrouve un personnage interprété par Didier Bourdon campant une caricature de commerçant juif du quartier du Sentier, qui, au lieu de répondre à la question vague de « la guerre », préfère faire de la publicité pour son magasin situé rue de Turenne :

- « Au 74, rue de Turenne on a des blousons super sympas ! Tu viens ! Quand tu veux tu viens ! ».

- La série de courtes séquences se termine par le duo Campan, jouant une écervelée, et Bourdon, dans son rôle du commerçant avec l'échange sans fin entre les deux personnages :

- « Aïe aïe aïe, j'ai pas bien compris, où ça ?, Au 74, rue (de) Turenne. »

Notes et références

- « Le petit Turenne, gloire du Marais… et de la France », sur lemaraismood.fr (consulté en ).

- Geluwe 1907, p. 4.

- Geluwe 1907, p. 6.

- Geluwe 1907, p. 5.

- André Maurois, Prométhée ou la vie de Balzac, Hachette, 1965, p. 18.

- « L'hôtel de Montrésor », sur structurae.de (consulté en ).

- « Ecole élémentaire de Turenne - Equipements », sur paris.fr (consulté en ).

- « École maternelle Turenne - Equipements », sur paris.fr (consulté en ).

- André Borel d'Hauterive, Annuaire de la pairie et de la noblesse de France, vol. 6, Paris, libr. Dentu, , 420 p. (lire en ligne), p. 195.

- « Paris : réapparition de la Vierge rue de Turenne », sur leparisien.fr, (consulté en ).

- Isabelle Dérens, « Une œuvre de jeunesse de Libéral Braund : l'hôtel Le Coigneux, 80-80 bis rue de Turenne », Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France, no 141, , p. 53-75, compte-rendu par Sébastien Bontemps, dans Bulletin monumental, 2021, t. 179, no 1, (ISBN 978-2-901837-89-3), p. 70-71.

- À la suite d'une « délibération »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) du du conseil du 3e arrondissement de Paris.

- Aude Moutarlier, « De nouveaux logements sociaux dans le Marais (Diaporama) », sur batiactu.com, Batiactu, (consulté en ).

- Geluwe 1907, p. 7.

- Geluwe 1907, p. 11-12.

- Geluwe 1907, p. 16.

- Geluwe 1907, p. 21.

- Geluwe 1907, p. 22.

- Geluwe 1907, p. 22, 40-41.

- Geluwe 1907, p. 23.

- Jacques Rougerie, « Commune de Paris 1871 » > « Les femmes de 1871 » > « Toujours l’éducation des filles », « La Révolution avec ou sans la femme ? », dans Christine Fauré (dir.), Encyclopédie politique et historique des Femmes, PUF, 1997, p. 405-431, sur commune1871-rougerie.fr (consulté en ).

- Hillairet 1960, t. 2, p. 578.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, Paris, Éditions de Minuit, (lire en ligne), p. 79.

- Jean-Paul Clébert, Les hauts lieux de la littérature à Paris, 1992.

- Jean-Paul Desprat, Madame de Maintenon, 2015.

- « 17, rue Villehardouin », Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 1er septembre 1934, sur Gallica.

- Alexandre Gady, Le Marais : guide historique et architectural, Paris, éditions Carré, , 322 p. (ISBN 2-908393-09-3), p. 268

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, p. 579.

- Alexandre Gady, Le Marais : guide historique et architectural, Paris, éditions Carré, , 322 p. (ISBN 2-908393-09-3), p. 269

- « Paris - Siège Soural et magasin : 1, rue Commines », Feron & Lossow, carte postale, sur delcampe.net (consulté en ).

- « A l'Ouvrier - 1905. Histoire », sur alouvrier.paris (consulté en ).

- « A L'O - Concept store et boutique historique fondée en 1905 à Paris », sur alo.paris (consulté en ).

- Alexandre Gady, Le Marais : guide historique et architectural, Paris, éditions Carré, , 322 p. (ISBN 2-908393-09-3), p. 272.

Bibliographie

- Napoléon Chaix, Paris guide, 1807, Librairie internationale.

- Léon van Geluwe, L'hôtel Colbert de Villacerf, 23, Rue de Turenne, à Paris, Paris, libr. Honoré Champion, , 43 p. (lire en ligne), p. 4.

.

. - Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117).

_-_2021-05-25_-_1.jpg.webp)