Basilique Notre-Dame-des-Victoires de Paris

Notre-Dame-des-Victoires est une basilique catholique située place des Petits-Pères dans le 2e arrondissement de Paris. C'est le dernier vestige du couvent des Augustins déchaussés (dit couvent des Petits Pères).

| Basilique Notre-Dame-des-Victoires | |||

| |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | ||

| Dédicataire | Notre-Dame-des-Victoires | ||

| Type | Église paroissiale, basilique | ||

| Rattachement | Archidiocèse de Paris | ||

| Début de la construction | décembre 1629 | ||

| Fin des travaux | 1740 | ||

| Style dominant | Architecture baroque | ||

| Protection | |||

| Site web | www.notredamedesvictoires.com | ||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Département | Paris | ||

| Ville | Paris | ||

| Arrondissement | 2e arrondissement | ||

| Coordonnées | 48° 52′ 00″ nord, 2° 20′ 27″ est | ||

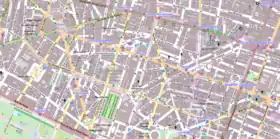

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 2e arrondissement de Paris

| |||

C'est l'une des cinq basiliques mineures de Paris[1] - [Note 1], élevée à ce rang le [2]. La Vierge Marie y est notamment invoquée et priée comme le « Refuge des pécheurs »[3].

Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [4]. Le site est desservi par la station de métro Bourse. C'est ici que le célèbre compositeur baroque Jean-Baptiste Lully fut inhumé en 1687.

Histoire

Avant la Révolution française

En 1614, Louis XIII vient prononcer dans une église d'Aubervilliers le vœu de construire à Paris une église dédiée à la Vierge s'il remporte une victoire militaire contre les Protestants. Exaucé en 1628 à la suite du siège de la Rochelle, il décide la construction de l'église Notre-Dame-des-Victoires, qu'il considère alors comme la fille de Notre-Dame-des-Vertus d'Aubervilliers[5]. Louis Blond tient toutefois cette origine pour une légende et assure que « les lettres patentes ne parlent ni de La Rochelle ni d'un engagement quelconque. De plus elles précisent que cette fondation fut sollicitée par des religieux Augustins déchaussés, installés depuis peu à la porte Montmartre… »[6].

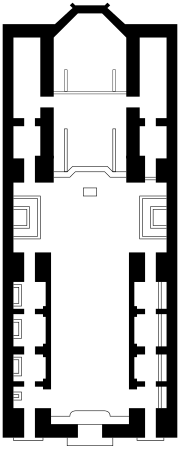

Le plan de l'église est conçu par l'architecte Pierre Le Muet au bénéfice des Augustins déchaussés, dits les Petits-Pères ; mais les travaux à peine commencés en 1629 furent suspendus faute de fonds. À partir de 1656, la construction est reprise sous la direction de Libéral Bruant, puis de Gabriel Le Duc. Bien qu'inachevée, l'église est bénie en 1666. Touche finale, le portail est dû à Jean-Sylvain Cartaud qui achève la construction du sanctuaire de 1737 à 1740[7].

Depuis la Révolution française

À la Révolution, l'église, privée de ses religieux, devient le siège de la Loterie nationale puis Bourse des valeurs sous le Directoire. Elle est rendue au culte en 1802[8].

En , le curé de Notre-Dame des Victoires, l'abbé Desgenettes, consacre sa paroisse au Cœur immaculé de Marie. Le sanctuaire abrite depuis lors une association de prière mariale, l'archiconfrérie du très saint et immaculé Cœur de Marie[9].

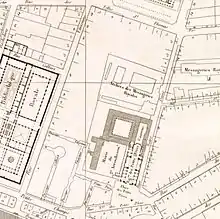

Les bâtiments conventuels sont détruits lors du percement de la rue de la Banque et de la rue Paul-Lelong ordonné en 1844.

Le pape, par coutume, a le droit de couronner les statues de la Vierge Marie, la couronne étant signe de royauté et de victoire. La première statue couronnée en France est celle de cette basilique, le à la demande du pape Pie IX en remerciement de la délivrance de Rome par les Français[10].

Plaque à l'entrée de la nef

Plaque à l'entrée de la nef Liste des prêtres de la basilique

Liste des prêtres de la basilique État de l'îlot des Petits-Pères avant le percement des rues de la Banque et Paul-Lelong, sur l'atlas de Jacoubet, vers 1830.

État de l'îlot des Petits-Pères avant le percement des rues de la Banque et Paul-Lelong, sur l'atlas de Jacoubet, vers 1830.

Architecture et œuvres

La consécration de l'église au Cœur immaculé de Marie et son nom de Notre-Dame-des-Victoires de par le Vœu de Louis XIII, lui vaut d'accueillir sur ses murs plus de 37 000 ex-voto[11].

Au sein du chœur sont exposées sept toiles monumentales de Charles André (Carle) Van Loo, dont la première, au centre, dépeint le Vœu de Louis XIII pendant le Siège de La Rochelle de 1627-1628, et dont les six autres constituent une série de fresques sur la vie de saint Augustin:

- Vœu de Louis XIII, 1746.

- L'Agonie de saint Augustin, 1748.

- La Translation des reliques de saint Augustin, 1748.

- La Dispute contre les Donatistes (La conférence de Carthage), 1753.

- Le Sacre de saint Augustin, 1754.

- Le Baptême de saint Augustin, 1755.

- La Prédication de saint Augustin devant Valère, 1755.

- Conversion de saint-Augustin . 1819. (Bernard Gaillot)

Extérieur

La façade sud, réalisée par Sylvain Cartaud architecte du duc de Berry, se présente sous la forme d'un portail à deux ordres superposés, l'ionique en bas, le corinthien au-dessus. Ce portail est couronné par un fronton triangulaire avec au tympan, un écusson aux armes de la France surmonté de la couronne royale et entouré du grand cordon du Saint-Esprit[12]. Au premier niveau, une gloire réalisée en bas-relief figure au-dessus de la porte centrale.

Le clocher contient quatre cloches :

- Marie-Victoire, fondue en 1819 et sonne le la bémol ;

- Anne-Victoire, fondue en 1819 et sonne le si bémol ;

- Saint Augustin, fondue en 1997, pèse 195 kg et sonne le do ;

- Sainte Thérèse de Lisieux, fondue en 1997, pèse 140 kg et sonne le ré bémol.

- Façade

Vue générale

Vue générale Ordre ionique

Ordre ionique ordre corinthien

ordre corinthien

Intérieur

La succession des architectes explique que l'église ne soit pas d'une parfaite unité. On peut remarquer dans l'église différentes œuvres dont :

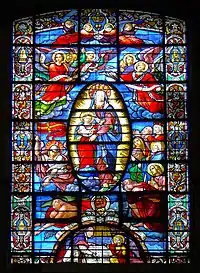

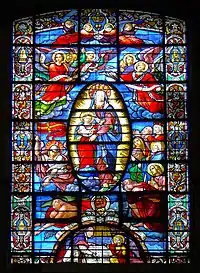

- des vitraux d'Antoine Lusson dans le chœur et le transept ;

- dans le chœur, une série de toiles monumentales de Carle Van Loo sur la vie de saint Augustin et sur le siège de la Rochelle[13] ;

- un orgue du XVIIIe siècle ;

- la chaire à prêcher du XVIIIe siècle, œuvre du maître-sculpteur Louis-Alexandre Régnier ; elle accueillit le père Lacordaire entre 1848 et 1850.

- Quelques œuvres d'art

Bas-relief (sainte Anne et Marie enfant)

Bas-relief (sainte Anne et Marie enfant) Chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs, piéta en bas-relief réalisée par Charles Gonthier (1876).

Chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs, piéta en bas-relief réalisée par Charles Gonthier (1876). Chapelle de la Vierge, vitrail « Notre-Dame Refuge des pécheurs ».

Chapelle de la Vierge, vitrail « Notre-Dame Refuge des pécheurs ». Chaire.

Chaire.

- Le chœur décoré par Carle Van Loo

Le chœur, avec les sept tableaux de Carle Van Loo

Le chœur, avec les sept tableaux de Carle Van Loo

Chapelle Sainte-Anne

La chapelle Sainte-Anne, autrefois dédiée à Saint Nicolas de Tolentino, a été restaurée et consacrée en 1865. Mais aujourd'hui, de cette restauration il ne reste rien. La chapelle fut en effet reconstruite en 1879 (date inscrite de part et d’autre du bas-relief), par le curé M. Chevojon[14].

Sur ses murs, comme pratiquement partout dans la basilique, ont été placés de nombreux ex voto des années 1870. Le bas-relief central illustrant Sainte Anne et Marie enfant, intitulée « L'Éducation de la Vierge »[15], de facture quelconque, est encadré par deux colonnes de marbre rouge et surmonté d’un petit chapiteau et d’une croix. Les peintures extérieures, sur lesquelles figurent des arabesques végétales, affichent chacune en son centre les lettres SA, c'est-à-dire les initiales de sainte Anne[14].

chapelle de l'autel de l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires

- La chapelle de l'autel de l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires et la Statue de Notre Dame des Victoires

Autel de l’Archiconfrérie (de loin).

Autel de l’Archiconfrérie (de loin). Autel de l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires.

Autel de l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. Statue Notre Dame des Victoires

Statue Notre Dame des Victoires

La statue de Notre-Dame des Victoires, installée en 1809, est en plâtre durci, œuvre probable d’un sculpteur italien. Elle remplace la statue de Notre-Dame de Savone, disparue en 1796. Le , le corps de sainte Aurélie dans sa châsse est installé au pied de l’autel de Notre-Dame, lors de la fête de l’Annonciation[16]. Le la statue fut couronnée par demande du pape Pie IX qui voulait rendre grâce pour la délivrance de Rome par les soldats français en 1849.

- Les autres chapelles

Chapelle de sainte Anne, couverte d'ex voto.

Chapelle de sainte Anne, couverte d'ex voto. Exemple d'ex voto.

Exemple d'ex voto.

Orgue de tribune

L'orgue a été créé par Lesclop, facteur du XVIIIe siècle et le buffet par Louis-Alexandre Régnier, maître menuisier à Paris et membre de l'Académie Saint-Luc depuis 1735. Seul le buffet est protégé au titre objet (classement le )[17]. L'instrument actuel (par Alfred Kern) date de 1973. Il dispose de 49 jeux avec transmissions mécaniques.

Le buffet, en bois taillé et décoré dans la masse, est constitué d'un grand corps à cinq tourelles et d'un positif de dos à trois tourelles. Il possède des décors en bas relief et en ronde bosse, notamment des vases, des trophées et des instruments de musique ; la tourelle centrale est couronnée par un ange qui tient sur les genoux un livre ouvert. Les culs de lampe des tourelles sont ornés de têtes de chérubins à mi-corps. Il date de 1739[17].

- L'orgue de tribune

Orgue de tribune

Orgue de tribune Détail

Détail Autre détail

Autre détail

- Composition de l'orgue de tribune

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Orgue de chœur

L'orgue de chœur construit en 1937 par le facteur Victor Gonzalez possède 19 jeux, les transmissions sont électriques.

- Composition de l'orgue de chœur

|

|

| |||||||||||||||||||||||||

Les verrières de l'église

Notre-Dame des Victoires possède de nombreuses verrières qui n'ont été étudiées que très récemment. Avant l'arrivée de Charles-Éléonore Dufriche-Desgenettes, on sait qu'il y avait des vitraux peints de festons, de fleurs et de cœurs avec des cartouches sur lesquels on pouvait lire le nom de Dieu en différentes langues (hébreu, grec et latin)[18]. Aux panneaux du milieu de chaque vitrail, on avait représenté les armoiries des bienfaiteurs de l'église ou du couvent, c'est-à-dire M. de la Vrillière, le maréchal de Grancéi, le marquis de Vassé, M. Nevel, le chevalier de Souvré et M. de Bullion[18]. Ce n'est qu'à partir de l'arrivée de l'abbé Desgenettes que le vitrail a véritablement fait son apparition dans l'édifice. En effet, le curé souhaitait depuis longtemps poser un vitrail dans la fenêtre principale[19]. La collaboration de Sosthènes II de La Rochefoucauld-Doudeauville, duc de Bisaccia, à la suite du décès de son épouse, a été un élément moteur dans la pose des trois premières verrières de la paroisse[20]. C'est dans l'idée d'un ex-voto vitré qu'il décida d'offrir la somme de 10 000 francs pour la réalisation des verrières du Crucifiement de Notre-Seigneur et du Vœu de Louis XIII[21]. Ainsi, les cartons ont été dessinés en 1854 par Claudius Lavergne, ami de longue date du curé de Notre-Dame des Victoires et élève d'Ingres et d'Orsel, et leur réalisation a été confiée a Antoine Lusson qui dirigeait alors la plus grande manufacture de vitraux de l'époque[21]. En ce qui concerne la troisième verrière posée à la même date, Marie Refuge des Pécheurs, il s'agit également d'une réalisation d'Antoine Lusson à partir d'un carton de Louis-Joseph Hallez[22]. Cette verrière n'a pas été financée par la famille de La Rochefoucauld mais par une souscription des paroissiens à la suite d'une allocution de l'abbé Herpin[22].

Dans la suite de l'abbé Desgenettes, de nouvelles verrières ont été ajoutées à l'église des Victoires dans le troisième quart du XIXe siècle. Sous la direction de l'abbé Hippolyte Chanal, un vitrail a été réalisé par le peintre verrier Mazier de Marcoussis vers 1867 pour la chapelle Saint-Pierre[23]. Il représente les Armes de la Papauté pour un coût de 400 francs[24]. Cependant, c'est l'abbé Louis-Claude Chevojon qui a été l'instigateur d'une mise en place considérable de nouveaux vitraux dans l'église parisienne entre 1874 et 1875[25]. Charles-Philibert Gomichon des Granges a été choisi pour réaliser les six verrières de la Vie de la Vierge du chœur d'un coût total de 16 000 francs financés par le curé, on y voit notamment La Naissance de la Vierge, l'Annonciation, La Présentation au temple, L'Assomption, La Visitation et Le Mariage de la Vierge[26]. C'est encore Desgranges qui réalise l'ensemble des verrières hautes de la nef en 1875 représentants respectivement Le Baptême de Jésus-Christ, Saint Jean l'évangéliste, La Sainte Enfance, Sainte Marie Mère des Douleurs, Saint Pierre, Saint Joseph, Le Sacré-Cœur de Jésus et Sainte Anne[27]. Il semblerait qu'il est aussi chargé de l'ensemble des vitraux géométriques des chapelles basses[28]. Il termine son travail avec la pose de la verrière de l'Assomption de la Vierge pour la façade en novembre 1880 avant de modifier le cycle de la Vie de la Vierge du chœur en 1881 avec des vitraux plutôt clairs dans le goût des campagnes d'éclaircissements des XVIIe et XVIIIe siècles[29]. Ainsi, il supprime la Naissance de la Vierge et la Visitation pour poser les Armes de l'Ordre des Augustins Déchaussés et les Armes du Pape Historique Pie IX[30].

Enfin, c'est sous la direction de l'abbé Georges Breffy que la dernière verrière de l'édifice a été posée en 1931[31]. Elle représente le Pèlerinage de sainte Thérèse de Lisieux à Notre-Dame des Victoires et a été réalisée par l'atelier Mauméjean avec la collaboration de Mademoiselle Charpy[31]. Ce vitrail s'inscrit dans une volonté de remettre sur le devant de la scène religieuse la paroisse parisienne des Victoires. Dans tous les cas, il vient conclure le grand projet initié par l'abbé Desgenettes qui a été reprit par ses successeurs dans une volonté de sauvegarde de la fréquentation de l'édifice[32]. C'est peut-être la raison pour laquelle on retrouve de nombreuses verrières qui représentent la sculpture de l'autel de l'Archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie de Notre-Dame des Victoires en France et à l'étranger à l'instar de Notre-Dame des Victoires de San Francisco[33]. On retrouve cette même sculpture dans les deux verrières du transept de l'église parisienne et dans celle du pèlerinage de sainte Thérèse de Lisieux.

Personnalités liées à cette église

Le compositeur François Roberday y fut organiste quelque temps.

Un cénotaphe de Jean-Baptiste Lully, ancien habitant du quartier[34], est à remarquer dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste[35].

Paolo Lorenzani, un autre compositeur italien et concurrent de Lully, contribua aussi à la liturgie de cet établissement[36].

Louis Martin, père de Sainte Thérèse de Lisieux, fit dire des messes à son intention lors de sa grave maladie en 1883. Thérèse y viendra plus tard en pèlerinage avec son père, si bien que chaque année la basilique accueille les reliques de la sainte pour une neuvaine de prière en mémoire de son passage[37]. Une chapelle, consacrée le , est dédiée aux parents de Sainte Thérèse, les Saints Louis et Zélie Martin [38]. L'Église a béatifié le couple Louis et Zélie Martin le 19 octobre 2008 et les a canonisés le dimanche 18 octobre 2015.

Joris-Karl Huysmans écrivait[39]" de Notre Dame des Victoires que "seule elle conserve intacte l'âme perdue des temps".

Vie de la paroisse

Depuis 2018, le curé-recteur est le père Antoine d'Augustin[40]. Plusieurs prêtres confesseurs concourent à l'animation spirituelle du sanctuaire ainsi que des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, installées au prieuré attenant. Parmi ces prêtres se trouve Gérard Thieux, affilié à la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, médiatiquement connu pour ses apparitions à Dieu Merci ! et pour ses conseils et explications donnés, par Internet, sous forme de vidéos.

Voir aussi

Bibliographie

- Martin Schieder: Fondation royale et temple des arts. L’église Notre-Dame des Victoires à Paris, in: Isabelle Dubois, Alexandre Gady et Hendrik Ziegler (éds.): Place des Victoires, Paris 2003, p. 197–213.

- Sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, Le guide du patrimoine Paris, 587p., Hachette, Paris, 1995 (ISBN 9782010168123), p. 360.

- (Jean) William Clapier, Quand la Vierge Marie sourit aux pécheurs : Notre-Dame des Victoires. Histoires, charisme, actualité, Paris, Salvator, , 132 p. (ISBN 978-2-7067-0989-0)

- Sous la direction de Mathieu Lours, Paris et ses églises. Du grand siècle aux lumières., 399p., Éditions Picard, Paris, 2016, (ISBN 978-2-7084-0979-8), p. 206-2012.La Commune à Notre-Dame des Victoires

- Abbé *** : La Commune à Notre-Dame des Victoires, 1871., Imprimerie Simon Raçon et Cie (Paris)

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Site diocésain de la basilique

- Paroisse Notre-Dame des Victoires - Messe.info

- Site du Patrimoine culturel français

- L'Église Notre-Dame-des-Victoires et l'orgue, Paris sur musiqueorguequebec.ca

- N.-Dame-des-Victoires, orgue Kern - Paris, la capitale de France - orgues-et-vitraux

Notes et références

Notes

- Les cinq basiliques mineures de Paris sont la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, la basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, la basilique Notre-Dame-des-Victoires, la cathédrale Notre-Dame et la basilique Sainte-Clotilde.

Références

- Liste des basiliques françaises.

- « Qu’est-ce qu’une basilique ? », sur notredamedesvictoires.com (version du 16 décembre 2013 sur Internet Archive).

- « À la découverte de Notre Dame des Victoires, Refuge des pécheurs », sur zenit.org (consulté le ).

- « Basilique Notre-Dame-des-Victoires », notice no PA00086017, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Église Notre-Dame-des-Vertus, Aubervilliers

- L. Blond, Le centenaire de Notre-Dame des Victoires (Paris : Éd. Francisc., 1936).

- Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, Jules de Gaulle, 1836

- Basilique Notre-Dame des Victoires

- Basiliques du Monde: Notre-Dame-des-Victoires, Paris

- « Vierges couronnées », sur le site du diocèse de Paris (consulté le ).

- Messes et chapelet à Notre-Dame des Victoires

- Jacques Hillairet - Dictionnaire historique des rues de Paris - T.2, p.264.

- Martin Schieder, Fondation royale et temple des arts. L’église Notre-Dame des Victoires à Paris, in Place des Victoires, sous la direction d'Isabelle Dubois, Alexandre Gady et Hendrik Ziegler, Paris 2003, p. 197–213.

- Site officiel de la basilique.

- Il s'agit d'un bas-relief des frères Francis et Aimé Jacquier, maître-sculpteurs de Caen (Normandie) daté de 1878

- V. Dumax, Sainte Aurélie, histoire de cette jeune sainte et de ses Reliques, que possède l'Eglise de Notre-Dame des Victoires, Paris, Haton, , 36 p.

- Base Mérimée PM75000502

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 38-39.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 39.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 43-44.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 45.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 47.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 63.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 64.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 67.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 70.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 72.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 73.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 76.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 76-79.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 87.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 90.

- Calard, Franck, « Les verrières de Notre-Dame des Victoires à Paris (1854-1931) », mémoire de Master 1 en histoire de l'art, sous la direction de Jérémie Cerman avec la collaboration d'Elisabeth Pillet, Sorbonne Université - Faculté des Lettres, 2020, 1 vol, p. 93.

- Son hôtel, l'hôtel de Lully, se trouve à l'angle des rues Sainte-Anne et des Petits-Champs.

- Notre Dame des Victoires : le tombeau de Jean-Baptiste Lully.

- http://philidor.cmbv.fr/jlbweb/jlbWeb?html=cmbv/BurAff&path=/biblio/bur/03/47/347.pdf&ext=pdf p. 105.

- Sainte Thérèse de Lisieux prie à Notre Dame des Victoires (1887)

- « Une chapelle pour Louis et Zélie Martin », sur ktotv.com/,

- Huysmans, En route,

- Appellation telle que rédigée sur le site officiel de la Basilique.