Ordre du Saint-Esprit

L’ordre du Saint-Esprit est un ordre de chevalerie français, fondé le par Henri III. Pendant les deux siècles et demi de son existence, il est l’ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française. Ce n’est cependant pas le plus ancien, puisque l’ordre de Saint-Michel a été fondé cent dix ans auparavant.

| Ordre du Saint-Esprit | |

.svg.png.webp) Croix de l’ordre du Saint-Esprit. | |

| Devise | Duce et Auspice Sous la direction et la protection [du Saint-Esprit] |

|---|---|

| Création | [1] |

| Statut | Ordre dynastique[2] |

| Langue officielle | Français |

| Siège | Couvent des Grands Augustins |

| Grand maître | Roi de France |

| Membres | Souverain Grand Maître (roi) Officiers-commandeurs (4) Commandeurs (8) Chevaliers (100) |

Tous les chevaliers du Saint-Esprit étaient faits chevaliers de l'ordre de Saint-Michel avant leur réception et portaient de ce fait le titre de « chevaliers des ordres du roi ».

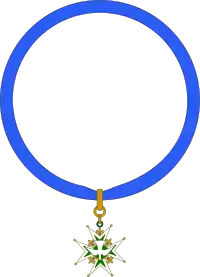

L'ordre du Saint-Esprit est aussi nommé le cordon bleu, la croix de l'ordre du Saint-Esprit étant habituellement portée par les chevaliers autour de l'épaule droite sur un ruban de couleur bleue.

Il n'est plus attribué par l'État depuis 1830, et relève aujourd'hui d'un ordre dynastique.

Historique

Ancien Régime

Enluminure de Guillaume Richardière, 1586, musée Condé, Chantilly.

.jpg.webp)

Philippe de Champaigne, 1633, musée des Augustins de Toulouse.

C'est le , en pleines guerres de Religion, qu’Henri III fonde l’« ordre et milice du benoît Saint-Esprit ».

Le monarque choisit le nom de Saint-Esprit, en référence à son couronnement sur le trône de Pologne et plus tard sur celui de France, les deux événements étant survenus le jour de la Pentecôte. L'idée lui est venue à Venise, où il a vu le manuscrit original d'un ordre du Saint Esprit, ou du Droit Désir, fondé en 1353 par Louis d'Anjou, roi titulaire de Jérusalem et de Sicile et époux de Jeanne, reine de Naples et comtesse de Provence, et placé sous la protection de saint Nicolas de Bari, dont l'image a été reproduite sur le pendentif du collier. Henri III s'est rendu compte que l'ordre de Saint-Michel a été dégradé pendant les guerres civiles, et il a donc décidé de placer le nouvel ordre du Saint-Esprit à ses côtés et de les attribuer ensemble ; pour cette raison, qui a été créé chevalier du Saint-Esprit est appelé « chevalier des ordres du roi »[4] - [5].

Il s'agit du premier ordre de la monarchie française et les monarques de France en sont les grands maîtres. Ses membres doivent être catholiques, d'une noblesse héréditaire remontant au moins à leur arrière-grand-père, et avoir au moins trente-cinq ans[6]. Les princes étrangers au sang de France peuvent être reçus dès vingt-cinq ans, les princes du sang dès quinze ans et les fils de France le reçoivent dès leur baptême.

Bien que cet ordre soit initialement réservé aux plus hauts dignitaires du royaume, le roi Henri IV permet à un nombre restreint de monarques et de grands seigneurs étrangers de confession catholique, orthodoxe ou anglicane d’y entrer.

Un impôt spécifique appelé « marc d'or » est instauré pour subvenir aux besoins de l’ordre dont le siège se trouve au couvent des Grands-Augustins à Paris. Sa devise est Duce et Auspice, « Sous la direction et la protection [du Saint-Esprit] ».

« Sous Henri IV et Louis XIII, le règlement qui exige quatre degrés de noblesse semble avoir subi des entorses. C'est encore quelquefois le cas sous Louis XIV (...). Sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, en revanche, il semble que tous les chevaliers satisfont aux preuves[7] », rapporte Benoît Defauconpret.

De la Révolution à Louis-Philippe

Supprimé en 1791 pendant la Révolution française, l’ordre du Saint-Esprit est rétabli en 1814. Louis XVIII le confère notamment à Alexandre Ier de Russie, à Francois Ier d'Autriche, à Frédéric-Guillaume III de Prusse et au duc de Wellington. Charles X restaure les cérémonies de l'ordre[8] - [9].

Comme l'ordre de Saint-Michel, l'ordre du Saint-Esprit n'est plus attribué par l'État à partir de la révolution de Juillet, en 1830, sans être formellement supprimé[10] - [11] par la monarchie de Juillet (ni par les régimes suivants), l'ordre de la Légion d'honneur restant le seul ordre national mentionné dans la charte de 1830 (article 63).

N'étant plus attribué par l'État depuis son délaissement par le roi Louis-Philippe, il est devenu un ordre dynastique français et fut porté ainsi que conféré par les prétendants légitimistes et orléanistes au trône de France.

Organisation

L’ordre est doté de la personnalité morale, ce qui permet notamment au souverain de l'utiliser pour lever des emprunts. La direction en est réservée au roi, qui en est le « souverain grand maître ».

Listes des grands maîtres de l'ordre du Saint-Esprit :

- 1578 à 1589 Henri III, 1er grand maître, fondateur de l'ordre ;

- 1589 à 1610 Henri IV, 2e grand maître ;

- 1610 à 1643 Louis XIII, 3e grand maître ;

- 1643 à 1715 Louis XIV, 4e grand maître ;

- 1715 à 1774 Louis XV, 5e grand maître ;

- 1774 à 1791 Louis XVI, 6e grand maître ;

- 1814 à 1824 Louis XVIII, 7e grand maître ;

- 1824 à 1830 Charles X, 8e grand maître.

L'administration de l'ordre est confiée aux commandeurs-officiers.

- Les chevaliers : au nombre de cent, ils sont choisis parmi la plus haute noblesse du royaume et ceux qui, dans la noblesse seconde, jouissent de la faveur royale. Le roi peut choisir théoriquement tout noble prouvant trois degrés de noblesse (des preuves fausses sont parfois acceptées mais les anoblis restent exclus) ; néanmoins les membres des familles ducales sont parmi les plus représentés dans les rangs des chevaliers. Les chevaliers du Saint-Esprit sont également chevaliers de Saint-Michel, ce qui fait qu’on les nomme le plus souvent « chevaliers des ordres du roi ».

- Les commandeurs : il s’agit d’ecclésiastiques, au nombre de huit. L’ordre devait compter à l’origine quatre cardinaux ou archevêques et quatre évêques, mais ce ratio ne fut pas toujours respecté. Le grand aumônier de France est commandeur-né de l’ordre et n’est donc pas pris en compte dans les huit. Les commandeurs, étant ecclésiastiques, ne peuvent être chevaliers de Saint-Michel.

- Les commandeurs-officiers : il s’agit des quatre plus hauts officiers de l’ordre. Ils sont assimilés en dignité aux chevaliers et sont comme eux chevaliers de Saint-Michel. Les quatre commandeurs-officiers sont :

- le chancelier et garde des sceaux

- le prévôt et maître des cérémonies

- le grand trésorier

- le greffier

Il n'existe aucune condition de noblesse pour les officiers, ce qui fait que le roi peut utiliser ces fonctions pour honorer des personnes récemment anoblies. Les exemples les plus connus sont ceux des grands ministres de Louis XIV Colbert et Louvois, ou encore (sur la fin de son règne) celui du riche financier Antoine Crozat (marquis du Chatel de fraîche date), qui fut grand trésorier de l'ordre (ces charges pouvaient toutefois être exercées également par des chevaliers ou commandeurs ecclésiastiques). Louis XV nomme ainsi de la même façon Abel Poisson de Marigny, le frère de la marquise de Pompadour. Par tradition remontant à Guillaume Pot de Rhodes, le prévôt maître des cérémonies fait ses preuves de noblesse, comme les chevaliers[12].

Insignes et habits de cérémonie

Les insignes de l'ordre se composent[13] :

.jpg.webp)

- d'une « croix » composée à partir de la forme de la croix de Malte. À quatre branches, terminées par huit pointes boutonnées ; elle est anglée de fleur de lys. D'or, les branches émaillées de vert, bordé de blanc. La croix présente en son centre à l'avers une colombe aux ailes déployées et à la tête dirigée vers le bas, au revers Saint-Michel. La croix était habituellement portée par les chevaliers à un large ruban de couleur moirée bleu ciel porté en écharpe de l'épaule droite à la hanche gauche, d'où le surnom de « cordon bleu » donné aux chevaliers qui la portaient. Les commandeurs ecclésiastiques portaient la croix en sautoir.

- d'une « plaque » en broderie d'argent reprenant l'avers de l'insigne, portée au côté gauche.

- d'un « collier » formé de fleurs de lys et de différents motifs, utilisé lors des cérémonies.

Lors des cérémonies de l'ordre, les chevaliers portent un grand manteau de velours noir garni d'un mantelet de toile d'argent. Le jour du chapitre de l'ordre, le 1er janvier, les novices portent un habit en étoffe d'argent que commente ainsi le duc de Croÿ :

« Un vêtement de novice très beau et très singulier : c'est l'habit de fête de la cour de Louis XIII (sic), qui tient de celui d'Espagne du même temps. Il est remarquable et conviendrait à des hommes jeunes et bien faits, malheureusement, il ne sert qu'à des gens d'un âge relativement avancé[14]. »

Trésor de l’Ordre

À sa création, Henri III dota l'ordre d'un trésor comprenant deux groupes d'objets : douze objets antérieurs à la création de l'ordre, prélevés par le roi dans les collections royales où ils sont décrits en 1561 (dont le reliquaire en or émaillé et les deux anges-reliquaires en argent doré et cristal de roche) ; dix objets en argent doré exécutés entre 1579 et 1585.

Lorsque l’Ordre du Saint-Esprit ne fut plus attribué, à l’avènement de Louis-Philippe en 1830, le trésor qui avait entièrement survécu — à l’exception d’une grande croix processionnelle en cristal de roche et argent doré — fut versé au musée du Louvre où il est exposé, au même titre que plusieurs des quatorze manteaux de l’Ordre conservés dans les collections publiques françaises[15].

Galerie

Portraits de quelques chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit portant leur insigne en écharpe. On peut noter que l'usage de porter l'écharpe de l'épaule droite à la hanche gauche semble se fixer sous le règne de Louis XIV.

.jpg.webp)

.jpg.webp) Le jeune Louis XIII.

Le jeune Louis XIII..jpg.webp) Monsieur, duc d'Orléans.

Monsieur, duc d'Orléans..jpg.webp) Le duc d'Antin.

Le duc d'Antin.

Le prince de Condé.

Le prince de Condé. Le duc de Richelieu.

Le duc de Richelieu..svg.png.webp) Collier des chevaliers de l'ordre.

Collier des chevaliers de l'ordre.

Portraits de quelques commandeurs de l'Ordre du Saint-Esprit portant leur insigne en sautoir.

_by_an_unknown_artist.jpg.webp)

Le cardinal de Croÿ.

Le cardinal de Croÿ. Croix de l'ordre toujours portée en sautoir par les ecclésiastiques.

Croix de l'ordre toujours portée en sautoir par les ecclésiastiques.

Liste de l'ordre dynastique

_(cropped).jpg.webp)

Liste successive des prétendants au trône de France ayant conféré l'ordre[16].

- Branche aînée des Bourbons

- Louis de France (1775-1844), comte de Marnes, reconnu sous le nom de « Louis XIX », conféra l'ordre ;

- Henri d'Artois (1820-1883), comte de Chambord, reconnu sous le nom de « Henri V », porta rarement l'ordre, et le conféra selon certaines sources ;

- Branche des Bourbons-Espagne (devenue aînée en 1883)

- Jean de Bourbon (Don Juan de Borbón) (1822-1887), comte de Montizón, dit « Jean III », porta[17] - [18] l'ordre en 1883 ;

- Charles de Bourbon (Don Carlos de Borbón) (1848-1909), duc de Madrid, dit « Charles XI », conféra l'ordre ;

- Jacques de Bourbon (Don Jaime de Borbón) (1870-1931), duc d'Anjou et de Madrid, dit « Jacques Ier », conféra l'ordre ;

- Alphonse-Charles de Bourbon (Don Alfonso-Carlos de Borbón) (1849-1936), duc de San Jaime, dit « Charles XII », fait chevalier de l'ordre en 1894 ;

- Alphonse de Bourbon (S. M. El Rey Alfonso XIII) (1886-1941), duc de Tolède, dit « Alphonse Ier », connu sous le nom d'Alphonse XIII (sous lequel il régna en Espagne), fait chevalier de l'ordre en 1931 ;

- Jacques-Henri de Bourbon (Don Jaime de Borbón) (1908-1975), duc d'Anjou et de Ségovie, dit « Henri VI », conféra l'ordre ;

- Louis de Bourbon (Don Luis Alfonso de Borbón) (né en 1974), duc d'Anjou, connu sous le nom de « Louis XX », portait l'ordre notamment le jour de son mariage[19] et lors de l'audience privée accordée par le pape Benoît XVI le [20].

- Branche cadette de la Maison d'Orléans, (régnante entre 1830 et 1848)

- Philippe d’Orléans (1869-1926), duc d’Orléans, chef de la Maison de France, connu sous le nom de « Philippe VIII », porta les insignes de l'ordre, conféra l'ordre[21].

Annexes

Source primaire

- Pierre de L'Estoile (édition établie par Madeleine Lazard et Gilbert Schrenck), Registre-journal du règne de Henri III, t. III : 1579-1581, Genève, Droz, coll. « Textes littéraires français » (no 487), , 232 p. (ISBN 2-600-00233-2, présentation en ligne).

Bibliographie

- Christophe Guimaraes, Un verre à inclusion à l'Ordre du Saint-Esprit, dans le bulletin de la société des amis du musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie no 23/2020, p. 56-61.

- Notice historique sur l'ordre du Saint-Esprit, dans Revue historique de la noblesse, 1846, tome 4, p. 5-40 (lire en ligne)

- Hervé Pinoteau, Etat de l'Ordre du Saint-Esprit en 1830 : Autour des dynasties françaises ; et, La survivance des ordres du roi, vol. 2, Éditeur Nouvelles Editions Latines, , 165 p. (ISBN 978-2-7233-0213-5, lire en ligne) ;

- Michel Popoff, "Armorial de l'ordre du Saint-Esprit". Paris : Le Léopard d'or, 1996.

- Michel Popoff et Patrick Spilliaert, "Hommage à Hervé Pinoteau (1927-2020), autour de l'ordre du Saint-Esprit". Paris : Le Léopard d'or, 2020.

- Patrick Spilliaert, Les insignes de l'ordre du Saint-Esprit, Que nous apprennent les archives du musée de la Légion d’honneur sur les insignes de l’ordre du Saint-Esprit ?, in Bulletin no 12 de la Société des amis du musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, 2009, p. 4-33.

- Patrick Spilliaert, Les colliers et croix de l'ordre du Saint-Esprit sous l'Ancien Régime, in Bulletin no 18 de la Société des amis du musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, 2015, p. 14-31.

- Patrick Spilliaert, The insignia of the Order of the Holy Spirit, 1578-1830, in The journal of the Orders and Medals Research Society (OMRS), June 2016.

- Patrick Spilliaert, Les insignes de l'ordre du Saint-Esprit, colliers, croix, plaques, chapelets et autres ornements distribués à Messieurs les chevaliers, prélats et officiers des Ordres du roi. Paris : Le Léopard d'or, 2016.

- Ouvrage collectif, Spécial ordre du Saint-Esprit, in Bulletin no 5 de la Société des amis du musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, 2005, p. 3-35.

- Abrégé historique des chevaliers et officiers commandeurs de l'ordre du Saint-Esprit depuis son institution jusqu'à la révolution de 1789, suivi de la liste des personnes admises aux honneurs de la Cour, Genève : J.-G. Fick, 1873[22].

- Nicolas Le Roux, La faveur du Roi : mignons et courtisans au temps des derniers Valois, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », , 805 p. (ISBN 2-87673-311-0, présentation en ligne), [présentation en ligne]Réédition : Nicolas Le Roux, La faveur du Roi : mignons et courtisans au temps des derniers Valois, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Les classiques de Champ Vallon », , 2e éd. (1re éd. 2001), 805 p. (ISBN 978-2-87673-907-9, présentation en ligne).

- Alexandre Teulet, Liste chronologique des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit depuis son origine jusqu'à son extinction (1578-1830), p. 32-136, dans Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 1863, no 2 (lire en ligne)

- Liste alphabétique des noms des chevaliers reçus et non reçus, des officiers commandeurs et des officiers non commandeurs de l'ordre du Saint-Esprit, p. 137-214, dans Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 1863, no 2 (lire en ligne)

- Table des promotions, p. 215-220, dans Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 1863, no 2 (lire en ligne)

- Lenaïg Roumegou (dir. Olivier Poncet et Laurent Bourquin), L'Ordre du Saint-Esprit sous Louis XIV : un instrument au service du pouvoir, 1643-1715 (thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe), Paris, École nationale des chartes, .

- Mary L. Levkoff, « L'art cérémonial de l'Ordre du Saint-Esprit sous Henri III », Bulletin de la Société de l'Histoire de l'art français, Paris, Société de l'Histoire de l'art français « Année 1987 », , p. 7-23.

Articles connexes

Notes et références

- L’ordre, malgré son abolition en 1791, continua à être distribué sous l’Empire par le comte de Provence en tant que « roi de France et de Navarre » (après la mort de son neveu Louis XVII en 1795). En 1815, il fut rétabli officiellement par Louis XVIII, devenu roi.

- L’ordre est aboli le par l’Assemblée nationale législative avant d’être rétabli (puis de nouveau aboli sous les Cent-Jours) sous la Restauration (Louis XVIII et Charles X). À partir du , il n'est plus attribué par Louis-Philippe, qui considère l’ordre de la Légion d’honneur comme étant le seul ordre « national » — ce qui est valable jusqu’à nos jours.

- Ce tableau montre le roi, au centre, en costume de grand maître de l'ordre, recevant le serment de fidélité d'Henri II d'Orléans. Louis XIII est entouré de Claude Bouthillier, grand trésorier de l'ordre, du chancelier Claude de Bullion, du greffier du Saint-Esprit Charles Duret et du prévôt maître de cérémonie Michel de Beauclerc. Au-dessus du roi est figurée la colombe symbolique, les ailes étendues dans une auréole. La richesse des décors et des costumes participe à la solennité de la scène. Les revers jaune orangé des manteaux de l'ordre apportent des touches colorées. Celui destiné à Henri d'Orléans, porté par Michel de Beauclerc sur l'envers, lance des reflets flamboyants. La dignité simple des attitudes s'accompagne de portraits qui témoignent d'une grande attention psychologique. Aucun de ces personnages conscients de leur importance, hormis peut-être le chancelier Claude de Bullion, n'accorde le moindre regard au nouveau venu dans l'ordre. Source : Notice no 05620000045, base Joconde, ministère français de la Culture.

- Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield, Lettres du Lord Chesterfield à son fils, à Paris, Paris, 1750-1752.

- (it) SpazioSputnik.it, « Statuts de l’Ordre du Saint Espirit – RIALFrI » (consulté le ).

- Statuts de l'ordre.

- Benoît Defauconpret, Les preuves de noblesse au XVIIIe siècle, éd. ICC, 1999, p. 85.

- Philippe Dufour, « En direct du sacre de Charles X grâce au peintre Nicolas Gosse », sur www.gazette-drouot.com, (consulté le )

- Nicolas Gosse, « Réception des chevaliers du Saint-Esprit dans la cathédrale de Reims le 30 mai 1825 », sur www.interencheres.com (consulté le )

- Hervé Pinoteau, État de l’ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi, Paris, Nouvelles Éditions latines, coll. « Autour des dynasties françaises », , 165 p. (ISBN 2-7233-0213-X, lire en ligne), p. 102 et 113.

- Dès le , date où l’on confie au duc d’Orléans la lieutenance générale du royaume, il décide que l’ordre de la Légion d’honneur sera l’unique ordre national.

- Saint-Simon, Traités politiques et autres écrits, « Légères notions des commandeurs, chevaliers et grands officiers de l'ordre du Saint-Esprit », « Prévôts et grands maîtres des cérémonies », Paris, Bibliothèque de la Pléiade, p. 867.

- Les informations suivantes proviennent de la version numérique du bulletin no 12 de la Société des amis du musée national de la Légion d'honneur et des Ordres de chevalerie.

- Duc de Croÿ, Mémoires sur les cours de Louis XV et de Louis XVI, Paris, 1895-1896, p. 172, à la date du 1er janvier 1759, c'est-à-dire lors de sa propre nomination à l'ordre.

- http://communaute.louvre.fr/louvre/manteaux-de-lordre-du-saint-esprit

- État présent de la maison de Bourbon. Quatrième édition. Paris, Le Léopard d’or, 1991 ; p. 222 : « Louis XIX, Henri V, Charles XI et Jacques Ier continuèrent à donner l’ordre dans la discrétion et en 1972, Jacques-Henri VI suivit leur exemple, son fils Alphonse II faisant de même. »

L’État présent… donne ensuite le nom de quatre chevaliers, créés par lettres patentes de 1972 et 1973. - Hervé Pinoteau et Patrick Van Kerrebrouck, Clefs pour une somme : comportant l'index et la bibliographie de "La symbolique royale française" et du "Chaos français et ses signes", ainsi que des additions et corrections, La Roche-Rigault, PSR éditions, , 294 p. (ISBN 978-2-908571-61-5 et 2-908571-61-7), p. 83.

- « Légitimoscopie VII - Hervé Pinoteau : premières notions sur l'ordre du Saint-Esprit (34e minute de la vidéo) », sur Les Rois Souterrains, (consulté le ).

- Photo sur sa page Facebook

- Osservatore Romano, 9 novembre 2008

- Hervé Pinoteau, Etat de l'Ordre du Saint-Esprit en 1830 ; et, La survivance des ordres du roi, Nouvelles Editions Latines, , 165 p. (ISBN 978-2-7233-0213-5, lire en ligne)

- Attribué à Félicité de Flavigny (1777-1829) et vraisemblablement édité par son neveu Alfred de Flavigny (1813-1879).