Alexandre Roslin

Alexander Roslin ou Alexandre Roslin, né le à Malmö et mort le à Paris, est un peintre suédois, portraitiste de l’aristocratie européenne du milieu du XVIIIe siècle. Dès les années 1750-1793, il peignit principalement à Paris.

Débuts

Alexandre Roslin était fils du médecin militaire Hans Roslin et de Katarina Wertmüller. Ses premières années se passèrent à Karlskrona, où son père exerçait. Il y étudia d’abord la profession de constructeur de navires et montrant de grandes dispositions au dessin et à la peinture, il apprit le dessin auprès d’Erhenbill, capitaine de l’amirauté à Karlskrona, puis se consacra à la miniature. Ayant résolu d’être peintre, il quitta la maison paternelle, vers l’âge de seize ans, pour se fixer à Stockholm. La capitale suédoise était alors un centre intellectuel et artistique important. Depuis la reine Christine de Suède, des relations étroites s’étaient établies entre Paris et Stockholm, et de nombreux Français étaient venus vulgariser dans cette dernière ville la littérature et l’art français. La Suède comptait d’ailleurs, au commencement du XVIIIe siècle, un certain nombre d’artistes, tels que le jeune Roslin reçut du décorateur Pasch et du portraitiste Lündberg, sans parler de peintres comme Michael Dahl qui exerçait à Londres, David von Krafft, le peintre de cour Georg Engelhard Schröder (en) et quelques autres, les conseils dont il avait besoin, en même temps qu’il trouvait auprès d’une de ses tantes, Mme Wertmüller – l’aïeule du peintre de ce nom, sans doute –, l’aide matérielle que nécessitait son médiocre état de fortune.

L’apprentissage de Roslin dura trois ans ; il exécuta, pendant cette période, de nombreux portraits qui firent connaître son nom jusqu’en Allemagne. Ses premiers portraits présentent une palette où dominent les tons clairs et subissent notamment l’influence de Jean-Marc Nattier – c’est le cas du portrait de la Dame de Neubourg-Cromière (1756). Sur ces entrefaites, la margrave de Bayreuth l’ayant fait demander à sa cour, Roslin s’empressa d’accepter. Léger d’argent, mais riche d’espérances, il quitta son pays natal pour aller en Allemagne et, de là, faire son tour d’Europe. Après avoir séjourné quelque temps à la cour de Bayreuth, où il organisa, sur la demande du prince, une Académie dont il eut soin de se nommer directeur, il part le pour l’Italie, visita Venise, Bologne, Ferrare, Rome et Naples.

Quand il arriva à Florence, Roslin avait déjà la réputation d’un peintre de valeur et il fut associé sans difficulté à l’Académie de cette ville et invité à faire, pour la collection des Uffizzi, son propre portrait. Si l’existence vagabonde que menait Roslin avait pu être profitable à son talent, elle ne l’avait pas enrichi. Les commandes avaient été rares et peu lucratives ; une certaine duchesse de Calabrette, dont il avait fait le portrait à Naples, avait même refusé de le payer. En dehors de cette peinture, il exécuta un portrait du marquis de l’Hôpital, ambassadeur de France près la cour de Naples. Roslin fut plus heureux avec ce dernier qui le recommanda chaudement, au cours d’un de ses voyages, à l’infant qui régnait à Parme. Quand il arriva dans cette ville, il avait épuisé ses dernières ressources. Le succès récompensa ses efforts et les commandes arrivèrent nombreuses.

Il est probable que, pendant ce séjour de dix années en Allemagne et en Italie, Roslin exécuta de nombreux portraits, mais seule la galerie des Uffizzi possède un portrait de Roslin par lui-même portant la date de 1790. Ce n’est pas celui que l’artiste peignit pour ce musée, mais un qui fut donné au musée par Roslin en échange du premier, qu’il regardait comme une œuvre de jeunesse indigne de sa réputation. En 1752, il put quitter l’Italie, ses dettes payées, et ayant en poche de quoi attendre la gloire…

À Paris

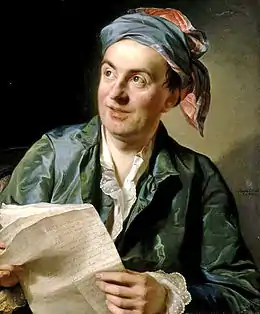

par Alexandre Roslin

Munich, château Nymphenburg

Roslin résolut d’aller chercher à Paris, où les artistes étaient bien accueillis, la consécration de sa renommée naissante. Roslin montrait une maîtrise toute particulière dans le rendu des étoffes et des chairs, mais savait également faire entrer dans ses portraits la psychologie de ses modèles. Unissant la conformité au goût de l’époque à une grande habileté, son œuvre fit florès au sein de l’aristocratie parisienne. Arrivé vers l’année 1752, muni d’une lettre de recommandation que l’infante de Parme lui avait donnée pour Mesdames de France, ses sœurs, il se présenta à l’Académie royale dès l’année suivante. On hésitait à l’admettre à cause de sa religion car, à la suite de la révocation de l’Édit de Nantes, les protestants avaient été exclus de l’Académie. Cette rigueur ne tarda pas à tomber en désuétude, au moins pour les artistes étrangers. Dès 1717, le miniaturiste Charles Boit entra, quoique protestant, à l’Académie sur l’ordre du Régent ; de même pour le graveur prussien Schmidt, reçu en 1744, pour le Suédois Liindberg, reçu en 1740, et pour quelques autres. En général, on mentionnait sur les registres qu’ils étaient reçus, quoique protestants, et sans que cela pût tirer à conséquence. Le talent, non moins que le crédit dont jouissait Roslin, firent lever l’obstacle que posait sa confession lorsque le marquis de Vandières, directeur et ordonnateur général des Bâtiments, écrivit à ce sujet à Silvestre, directeur de l’Académie, en ces termes :

« M. de Saint-Contest m’a demandé de faire recevoir à l’Académie de peinture le sieur Roslin, peintre suédois, de la religion prétendue réformée ; je désire qu’il soit examiné, afin de m’assurer s’il est en état d’y être admis. C’est au sentiment des artistes habiles que je m’en rapporte, et comme ils doivent être au-dessus de toute prévention et de tout motif de partialité, je me repose sur leur sincérité et sur leurs lumières… et j’attends le résultat pour répondre à M. de Saint-Contest. »

Cette recommandation le fit recevoir dans la séance du . Avant même d’être reçu officiellement, Roslin avait déjà pris part au Salon de 1753, où il envoya cinq portraits, dont ceux de Mme Boucher et de Mlle Vanloo. Parmi les nombreux privilèges dont jouissaient les académiciens était celui d’exposer aux Salons tous les deux ans. C'est au Salon de 1761 qu'il exposa un portrait de Marie-Jeanne Buzeau, Me Boucher. De 1753 à 1791, année qui précéda celle de sa mort, Roslin put assister à vingt expositions ; il n’en manqua que deux, celles de 1775 et 1777. Il figura aux dix-huit autres, et la part qu’il y prit fut copieuse. Soixante-dix de ses portraits sont mentionnés sur les livrets, quoique ceux-ci ne représentent qu’une faible partie de son œuvre, car souvent le rédacteur du catalogue, lassé par la fécondité de l’artiste, indique les portraits anonymes sous la rubrique « plusieurs portraits sous le même numéro ». Durant les années 1760, sa peinture tend à s’affirmer dans les formes et les couleurs : ainsi le portrait de son épouse Marie-Suzanne, intitulé la Dame au voile (pt) ou encore la Famille Jennings (sv).

Polémique

Les choses se déroulaient fort bien pour Roslin. Bien en cour, estimé de ses pairs, il était en outre, par sa situation, le protecteur désigné de ceux de ces compatriotes qui venaient étudier à Paris et le portraitiste préféré des gens de qualité qui arrivaient des cours du Nord. Chaque année voyait croître en même temps sa réputation et sa fortune, sans que son grand succès ne lui ait attiré de jalousies. Ceci faillit, toutefois, être compromis à la suite d’une compétition où le duc de La Rochefoucauld avait projeté de se faire peindre, entouré de sa famille, en un vaste tableau. Plusieurs artistes, Greuze, entre autres, assez besogneux, quoiqu’il vendît bien sa peinture, avaient tenté de détourner à leur profit cette commande d’importance, de 15 000 livres, prix royal pour l’époque.

Diderot, qui goûtait fort le talent de Greuze, mit tout en œuvre pour faire choisir son ami ; mais l’influence de Watelet et du marquis de Marigny fit échouer ses efforts, et la commande tableau resta à Roslin. Diderot ne manqua pas de juger sans indulgence l’œuvre de Roslin quand le tableau parut au Salon de 1765. Le critique lui consacra un article qui ne tient pas moins de cinq pages dans l’édition in-8° de ses œuvres :

« Une idée folle, dont il est impossible de se défendre au premier aspect de ce tableau, c’est qu’on voit le théâtre de Nicolet et la plus belle parade qui s’y soit jouée. On se dit à soi-même : voilà le père Cassandre ; c’est lui, je le reconnais à son air long, sec, triste, enfumé et maussade. Cette grande créature qui s’avance, en satin blanc, c’est Mademoiselle Zirzabelle ; et celui-là, qui tire sa révérence, c’est le beau M. Léandre ; c’est lui. Le reste, ce sont les bambins de la famille. Jamais composition ne fut plus sotte, ni plus plate, ni plus triste… Les laquais, les valets de pied, les paysans, les enfants, le carrosse, durs et secs tant qu’on veut... Ici il n’y a ni âme, ni vie, ni joie, ni vérité… Ce rare morceau coûte 15 000 francs et l’on donnerait toute chose à un homme de goût pour l’accepter qu’il n’en voudrait pas… »

Après avoir ainsi épuisé, sur le tableau de Roslin, toute la méchanceté de sa plume, Diderot imagine ce que son ami Greuze aurait fait si le tableau lui avait été confié :

« Greuze proposait de rassembler la famille dans un salon, le matin, d’occuper les hommes à de la physique expérimentale, les femmes à travailler, et les enfants turbulents à désespérer les uns et les autres. Il proposait quelque chose de mieux, c’était d’amener au château du lion seigneur les paysans, pères, mères, frères, sœurs, enfants, pénétrés de la reconnaissance de secours qu’ils en avaient obtenus dans la disette de 1757… »

Malgré les cuisantes épigrammes de Diderot, Roslin n’avait pas à se plaindre. En 1769, il avait été signalé au roi de Danemark, de passage à Paris, et celui-ci lui avait demandé trois portraits de sa royale personne ; deux ans plus tard, le prince héritier de Suède visitait à son tour son atelier. Il en résulta plusieurs portraits, dont le plus important, au point de vue des dimensions tout au moins, fut exposé au Salon de 1771.

Redécouverte fortuite d’un Roslin[1]

Le Petit Jardinier, portrait d'André Bégouën-Demeaux, a finalement et bizarrement été attribué à Pierre-Adolphe Hall, peintre suédois surtout connu pour ses miniatures. L’attribution à Hall est discutable et peu réaliste. Car il est notoire que Roslin a exécuté 11 portraits[2] des membres des familles Bégouën et Foache dont ceux des parents présentés au musée de la Maison de l'armateur au Havre (collection particulière) et celui d'Henriette jeune sœur d'André Bégouën-Demeaux, conservé au Cummer Museum of Art and Gardens (en) à Jacksonville (Floride). Le portrait d'Henriette La Petite Bouquetière est considéré comme étant le pendant du Petit Jardinier. Cette famille d’armateurs maritimes, alliée aux Foache vivait au Havre, et il n’existe pas de trace d’un passage au Havre de P. A. Hall. Celui-ci, d’ailleurs, n’a pas indiqué le nom de Bégouën dans ses carnets de commande pour les années 1780, mais aurait effectué un portrait en miniature de l'un des membres de la famille conservé en Suède.

Exposition

- Exposition au château de Versailles Une exposition d’œuvres de Roslin se tient au château de Versailles du au .

Œuvres choisies

- La Dame de Neubourg-Cromière, Neubourg, 1756 ;

- La Dame au voile (pt), 1768, Nationalmuseum ;

- Carl von Linné, 1775 ;

- La Famille Jennings (sv), 1769 ;

- La princesse moldave Zoie Ghika, 1777 ;

- Portrait de Martin-Pierre Foache, Le Havre, Maison de l'armateur ;

- Jean-Baptiste Eugénie Du Mangin ou Jean-Baptiste Dumangin, médecin français en tenue d'apparat, Paris 1789 - 102 x 80 cm, Musée Sinebrychoff Helsinki.

.jpg.webp) La Famille Jennings

La Famille Jennings La Dame au voile

La Dame au voile La Dame de Neubourg-Cromière

La Dame de Neubourg-Cromière

_-_Nationalmuseum_-_18013.tif.jpg.webp) Gustave III de Suède, Duc Charles et Duc Frédéric Adolphe

Gustave III de Suède, Duc Charles et Duc Frédéric Adolphe

_by_Alexander_Roslin.jpg.webp) Isabella, comtesse d'Hertford

Isabella, comtesse d'Hertford Ivan Ivanovitch Betskoï

Ivan Ivanovitch Betskoï Jean-Baptiste Eugénie Du Mangin ou Jean-Baptiste Dumangin

Jean-Baptiste Eugénie Du Mangin ou Jean-Baptiste Dumangin

Notes et références

- Il découvre que son tableau vaut plus de 50 000 euros.

- Alexandre Roslin et la famille Foache par Xavier Salmon. L'objet d'art no 432.

Alexandre Roslin un portraitiste pour l'Europe. Exposition château de Versailles 2008. Commissaires Xavier Salmon et Magnus Olausson. Éditions RMN 2008

Annexes

Bibliographie et sources

- Philippe de Chennevières, « Les artistes étrangers en France : II-, Alexandre Roslin (suite et fin) », Revue universelle des arts, t. 3, , p. 481-505 (lire en ligne)

- Octave Fidière, Gazette des beaux-arts, 4e année, 3e période, tome 19e, 1898, p. 45-62.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Galerie nationale de Finlande

- Royal Academy of Arts

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (es + en) Musée du Prado

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Victoria

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Alexandre Roslin dans la base Joconde