Rue des Francs-Bourgeois

La rue des Francs-Bourgeois est située à Paris, dans le quartier du Marais, marquant la limite entre le 3e et le 4e arrondissement.

3e, 4e arrts Rue des Francs-Bourgeois

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 3e 4e | |

| Quartiers | Archives Arsenal Saint-Gervais |

|

| Début | Place des Vosges | |

| Fin | Rue des Archives | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 705 m | |

| Largeur | 8 à 13 m | |

| Historique | ||

| Création | 1500 | |

| Dénomination | Des Francs-Bourgeois | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 3833 | |

| DGI | 3820 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Elle va de la place des Vosges au carrefour de la rue Rambuteau et de la rue des Archives.

Cette rue sépare en partie les 3e et 4e arrondissements de Paris, les numéros impairs appartenant au 4e et les pairs au 3e. Les velléités d'élargissement de la voirie parisienne au XIXe siècle ont obligé à bâtir les immeubles de cette époque en retrait de l'alignement ancien de la rue. Beaucoup de vieux bâtiments y subsistant, les ruptures d'alignement sont fréquentes au long de la rue, formant des recoins qui servent généralement au stationnement.

- Vues de la rue

En direction de la rue Payenne.

En direction de la rue Payenne. La rue des Francs-Bourgeois, vers la Place des Vosges.

La rue des Francs-Bourgeois, vers la Place des Vosges. No 9 : boutiques dans une vieille maison.

No 9 : boutiques dans une vieille maison. No 39 : boutique dans une ancienne maison.

No 39 : boutique dans une ancienne maison.

Ce site est desservi par la ligne ![]()

![]() à la station de métro Chemin Vert, par la ligne

à la station de métro Chemin Vert, par la ligne ![]()

![]() à la station Saint-Paul et par les lignes

à la station Saint-Paul et par les lignes ![]()

![]()

![]() à la station Hôtel de Ville.

à la station Hôtel de Ville.

Origine du nom

Son nom provient de « maisons d'aumônes » ouvertes dans cette rue pour de pauvres gens qui étaient exemptés de taxes en raison de leur indigence[1].

Historique

Cette rue qui est attestée dès le XIVe siècle, est citée sous le nom de « rue des Francz bourgeois » dans un manuscrit de 1636.

Cette vieille rue qui longeait en partie l'enceinte de Philippe Auguste, se nomma d'abord « rue des Poulies », « rue des Viez Poulies » ou « rue des Vieilles Poulies », « rue Richard des Poulies », « rue Ferri des Poulies », à cause de ses métiers de tisserands. Elle a pris son nom actuel après que furent fondées, en 1334, des « maisons d'aumônes » dont les occupants, affranchis de taxes en raison de leurs faibles ressources, étaient appelés « francs-bourgeois », et dont l'une, qui se nommait « maison des Francs-Bourgeois », était un hôpital pour bourgeois miséreux.

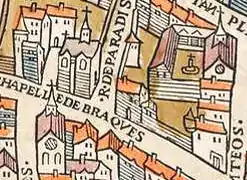

La partie à proximité de la « rue du Grand Chantier » (rue des Archives actuelle) portait le nom de « rue de Paradis » sur le plan de Truschet et Hoyau de 1550.

Elle fut prolongée en 1545, parmi les voies créées pour desservir le lotissement de la culture Sainte-Catherine, sous le nom de rue Neuve-Sainte-Catherine de la rue des Trois-Pavillons, actuelle rue Elzévir, à la rue de la Couture Sainte-Catherine, actuelle rue de Sévigné, puis en 1549 jusqu'à la rue de l'égout, actuelle rue de Turenne[2].

La partie de la rue entre la rue de Turenne et la place des Vosges était la rue de l'Écharpe.

._Ancienne_rue_de_l'%C3%89charpe.jpg.webp)

En 1609, Vassalieu constate la persistance de deux odonymes puisqu'il la nomme dans son entier « rue des Poulies ou Franc Bourgeois ». « Rue du Paradis » est alors toujours le nom de la partie qui s'étend à l'est de la Vieille Rue du Temple.

On donna à la rue le nom de « rue des Francs Citoyens » pendant la Révolution, sans pourtant que le vocable « bourgeois » ne renvoie de quelque façon aux institutions d'Ancien Régime.

Johan Barthold Jongkind, 1868.

Musée d'Art de La Haye.

À l'origine, la rue des Francs-Bourgeois allait de la rue Vieille-du-Temple à la rue Payenne. Sous le Second Empire, son nom fut donné aux rues qui la prolongeaient et dont les noms disparurent de ce fait : rue de Paradis-au-Marais, entre la rue Vieille-du-Temple et l'actuelle rue des Archives, rue Neuve-Sainte-Catherine, entre les rues Payenne et de Turenne et rue de l'Écharpe entre la rue de Turenne et la place des Vosges.

Les voies qu'elle a absorbées au XIXe siècle, dans le prolongement du tronçon historique, sont presque toutes de la même époque.

Longtemps les hôtels et bâtiments qui la bordent ont été occupés par des ateliers et des industries qui en rendaient la fréquentation peu agréable ; cette rue est désormais une voie très commerçante avec de nombreux magasins de mode haut de gamme.

En 2018, l'intersection avec la rue Vieille-du-Temple prend le nom de « place Monique-Antoine ».

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

La rue abrite de nombreux hôtels particuliers :

- No 1 : l'immeuble actuel, qui date de 1929, se trouve à l'emplacement d'un pavillon construit en 1607 à l'arrière de la place des Vosges qui avait été classé monument historique le 22 septembre 1922 avec l'ensemble de la place des Vosges.

- Nos 2 : immeuble de la fin du XVIIe siècle refaçadé vers 1800.

- Nos 3 à 19 (côté impair) : maisons du XVIIe siècle.

- No 8 : hôtel d'Argouges de la première moitié du XVIIe siècle. Plaque commémorative indiquant le lieu comme logement de Louis Daniel Beauperthuy durant ses études.

- No 12 : emplacement de la caserne des Francs-Bourgeois qui fut occupée par la gendarmerie[3].

- No 14 : à partir de , de retour de Bordeaux, le révolutionnaire Jean-Lambert Tallien y habite[4].

- La voie longe ensuite la façade latérale de l'hôtel Carnavalet (côté pair) et celle de l'hôtel d'Angoulême Lamoignon (côté impair). L'entrée du premier est situé rue Sévigné, celui du second rue Pavée. Le jardin de l'Hôtel-Lamoignon - Mark Ashton, accessible par la rue des Francs-Bourgeois, est ouvert au public.

- Nos 20 (et 1 et 3, rue Payenne) : emplacement occupé de 1632 à 1687 par un des corps de bâtiment du couvent des Petites-Cordelières ou religieuses de Sainte-Claire de la Nativité-de-Jésus, une dépendance du couvent des Cordelières du faubourg Saint-Marcel. Le porche ouvrait sur la rue Pavée[1] (voir à cette adresse).

- No 24: Isidore Kargeman, un des Enfants d'Izieu, y habite avec son père, Szlama Krgeman, et sa mère, Sonia Kargeman. Ils sont tous les trois déportés à Auschwitz, où ils sont assassinés.

- No 26 : hôtel Mortier de Sandreville, appelé également « hôtel Mortier », « hôtel de Sandreville » ou « hôtel Le Meyrat[1] » : construit en 1585, puis remanié en 1767, il est classé depuis 1981 comme monument historique[5].

- No 28 : campus « Le Marais » du groupe IONIS.

Entrée du campus IONIS au no 28.

Entrée du campus IONIS au no 28.

Façade, côté rue.

Façade, côté rue. Entrée de l'hôtel particulier.

Entrée de l'hôtel particulier.

- Nos 29 bis et 31 : hôtel d'Albret. La première pierre de cet édifice est posée par le connétable Anne de Montmorency vers 1550. Devenu la propriété d'Henri du Plessis-Guénégaud, il subit des transformations sous la direction de François Mansart. Guénégaud le cède à son beau-frère, César Phœbus d'Albret. En 1700, la façade est refaite en l'état actuel par Vautrain. À la fin du XVIIIe siècle, l'hôtel est transformé en atelier de fabrique de luminaires. Il est racheté par la ville de Paris en 1989. Après restauration, il devient le siège de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris.

Entrée du no 29 bis (hôtel d'Albret).

Entrée du no 29 bis (hôtel d'Albret). Entrée de l'hôtel d'Albret au no 31.

Entrée de l'hôtel d'Albret au no 31.

- No 30 : hôtel d'Alméras.

Entrée de l'hôtel d'Alméras au no 30.

Entrée de l'hôtel d'Alméras au no 30.

- No 33 : hôtel Barbes, ancien hôtel de Seré, datant du XVIIe siècle. Le bâtiment sur rue est détruit en 1868 et remplacé par un immeuble en retrait correspondant à l'alignement de la rue décidé à cette époque. Le bâtiment arrière qui jouxte l'actuel jardin des Rosiers menacé de démolition en 1961 fut sauvé grâce à une pétition des Amis du Marais. Cet hôtel abrita, de 1701 à 1713, François-Joseph de Seré (ou Jean-Joseph[6] de Seré), connu aujourd'hui sous le nom de Jean de Serré de Rieux (1668-1747)[7], conseiller au Parlement de Paris, poète (Les Dons des enfans de Latone, 1734), « grand amateur, surtout de la musique italienne[8] », et protecteur du compositeur Jean-Baptiste Morin (1677-1745), créateur de la « cantate françoise ». De leur collaboration est né, en [9], le Divertissement (ou « petit opéra »)[10] intitulé La Chasse du cerf.

- Nos 34 et 36 : hôtel de Poussepin, Centre culturel suisse,

- Nos 35 et 37 : hôtel de Coulanges et Maison de l'Europe de Paris. Le jardin des Rosiers - Joseph-Migneret est accessible par le hall de la Maison de l'Europe à ces numéros.

Entrée de l'hôtel de Coulanges.

Entrée de l'hôtel de Coulanges.

- No 38 : entrée de l'impasse des Arbalétriers avec une borne historique rappelant le meurtre de Louis d'Orléans en 1407.

Base de la cheminée d'usine au no 39.

Base de la cheminée d'usine au no 39.

- No 39 : la Société des Cendres (1866), usine de fonderie où l'on récupérait les métaux précieux se trouvant parmi les déchets des bijoutiers et orfèvres. Réhabilité en 2014 en magasin de vente de vêtements[11]. Au sous-sol, un petit musée expose quelques éléments de l'ancienne installation[12] (outils, meules et machines). Une cheminée de 35 mètres de hauteur dressée au cœur du magasin mais invisible depuis la rue a aussi été conservée. Le livre La société des cendres (éd. Studyrama, 2014) raconte l'histoire du site[13].

- No 44 : hôtel Hérouet (au coin de la rue Vieille-du-Temple), ayant appartenu à Jean Hérouet.

Maison de Jean Hérouet, au no 44.

Maison de Jean Hérouet, au no 44.

- No 47 : emplacement des anciens hôtels Le Noirat et de Ligny, démolis en 1939 et remplacés par l'immeuble actuel en briques rouges, œuvre de l'architecte Henri Bans.

- No 51 : pour accéder aux entrées A, B, C et D de leur immeuble, les résidents doivent emprunter une allée en équerre allant de la rue de l’Abbé-Migne à la rue des Blancs-Manteaux.

- Dans la fiction, le 51, rue des Francs-Bourgeois est reconnaissable sous l’appellation « 53, rue des Citoyens » (dont les entrées passent de 4 à 6 : A-F) sous la plume du romancier Jacques Roubaud[14] : la rue des Francs-Bourgeois a porté le nom de « rue des Francs-Citoyens » sous la Révolution[15] et l’écrivain s’est intéressé au nombre 53[16], ainsi qu’au nombre 6 (et plus spécialement à la sextine).

Le no 51 de la rue des Francs-Bourgeois est apposé au coin de la rue de l’Abbé-Migne, accompagné de conseils pour s’orienter.

Le no 51 de la rue des Francs-Bourgeois est apposé au coin de la rue de l’Abbé-Migne, accompagné de conseils pour s’orienter.

- No 53 : entrée nord de l’église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux.

Plaque signalant l’entrée de l’église.

Plaque signalant l’entrée de l’église.

- No 54 : hôtel de Jaucourt, aujourd'hui occupé par le service interministériel des Archives de France.

- Nos 55 et 57 : mont-de-piété (Crédit municipal de Paris), installé sur une partie du couvent des Blancs-Manteaux, à l'emplacement d'une partie de l'ancienne enceinte de Philippe Auguste. Une tour, la tour dite « de Pierre-Alvart », est visible de la porte du no 57 bis.

No 57 vu de la rue.

No 57 vu de la rue. Tour Pierre-Alvart surmontée d'une partie plus récente.

Tour Pierre-Alvart surmontée d'une partie plus récente. Vestiges de la tour restaurée en 2014.

Vestiges de la tour restaurée en 2014.

- No 56 : maison Claustrier, bâtie sur les plans de Mansart de Sagonne, et hôtel de Fontenay, occupé par le Service interministériel des archives de France.

- No 58 : hôtel Le Tonnelier de Breteuil, datant de 1626, annexé à l'hôtel de Soubise en 1862.

- No 58 bis : hôtel d'Assy, ancien hôtel Marin de la Châtaigneraie, de 1701, également annexé à l'hôtel de Soubise.

- No 60 : hôtel de Soubise (Archives nationales).

Hôtel de Soubise au no 60.

Hôtel de Soubise au no 60.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117) T1, p. 548.

- Danielle Chadych, Le Marais : évolution d'un paysage urbain, Paris, Parigramme, , 637 p. (ISBN 978-2-84096-683-8), p. 427-428

- Manuel de l'étranger à Paris et aux environs.

- Isabelle Calabre, « Paris d'en haut et d'en bas », p. 17, in « Votre quartier sous la Révolution », Le Nouvel Obs Paris - Île-de-France, no 2213, semaine du 5 au 11 avril 2007, p. 12-21.

- « Hôtel Mortier de Sandreville », notice no PA00086152, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Paris. BnF, Ms. fr. 32933, folio 181 v°. Seule apparition ancienne (1735) du prénom de Jean.

- François Turellier, « Le compositeur orléanais Jean-Baptiste Morin », Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, nouvelle série, no 115, juin 1997 ; Jean-Baptiste Morin, compositeur français, thèse, Paris-Sorbonne, 1999.

- Sébastien de Brossard, Catalogue, p. 25.

- Pierre Dole, Jean-Baptiste Morin et la genèse de la cantate française, mémoire de maîtrise, Paris-Sorbonne, 1989.

- Nathalie Berton, Le Petit Opéra (1668-1723). Aux marges de la cantate et de l’opéra, thèse, Université de Tours, 1996.

- « La dernière usine du Marais en travaux », www.youtube.com.

- « Fils patrimoine », www.magaliroucaut.com.

- Bernard Hasquenoph, « Quand Paris était peuplé d’usines », sur louvrepourtous.fr, (consulté le ).

- Jacques Roubaud, La Belle Hortense, Paris, Ramsay, 1985 : voir le plan des lieux reproduit au chapitre 7 (« Le narrateur ») ; édition Seuil, coll. « Points », 1996 (ISBN 978-2-02-024546-3), plan en p. 71.

- « Rue des Francs-Bourgeois », site de la ville de Paris, www.v2asp.paris.fr (page consultée le 23 novembre 2015).

- Jacques Roubaud a publié 53 jours, roman inachevé de Georges Perec, publié à titre posthume en 1989.

Bibliographie

- Béatrice de Andia, La Rue des Francs-Bourgeois, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1992 (ISBN 2-90511-843-1), p. 244-247.

- Alexandre Gady, Le Marais. Guide historique et architectural, Paris, Éditions Le passage, 2002, 368 p. (ISBN 978-2847420050).

- Jacques Hillairet, Connaissance du Vieux Paris, Paris, Éditions Princesse, 1978, 256 p. (ISBN 2-85961-019-7), p. 150.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos, Le Guide du Patrimoine, Paris, Hachette, 1994, 587 p. (ISBN 2-01016-812-7), p. 94-95.

- Michel Poisson, Paris monuments, Minerva, 463 p. (ISBN 2-8307-0442-8), p. 95.

- La société des cendres, éd. Studyrama, 2014.

_-_2021-05-25_-_1.jpg.webp)