Rue Payenne

La rue Payenne est située dans le 3e arrondissement de Paris.

3e arrt Rue Payenne

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 3e | ||

| Quartier | Archives | ||

| Début | Rue des Francs-Bourgeois | ||

| Fin | Rue du Parc-Royal | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 171 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | Vers 1540 | ||

| Dénomination | Payenne | ||

| Ancien nom | Rue Payelle, rue Parelle, rue Guienne | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 7148 | ||

| DGI | 7205 | ||

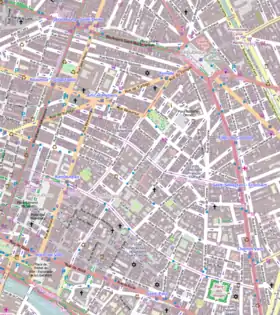

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 3e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue débute à hauteur du 20, de la rue des Francs-Bourgeois et se termine au niveau du 15, de la rue du Parc-Royal. Petite rue calme du Marais, faisant le prolongement de la rue Pavée, elle est bordée d'hôtels particuliers et de jardins.

Le quartier est desservi par la ligne ![]()

![]() , à la station Saint-Paul, et par la ligne de bus RATP 29.

, à la station Saint-Paul, et par la ligne de bus RATP 29.

Origine du nom

La rue doit son nom à Guillaume Payen, qui fut le notaire chargé du lotissement des jardins maraîchers du Couvent Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers créant le quartier de la Culture Sainte-Catherine et acquit lui-même un lot correspondant à l'hôtel de Marle. Cette rue est l'une des voies créées à l'intérieur de ce lotissement en 1545[1]. Félix de Rochegude parle également de Jean Payen, écuyer de Charles VI, qui avait une maison dans le voisinage[2].

Historique

Cette voie qui est citée sous le nom de « rue Payenne » dans un manuscrit de 1636 porta également les noms de « rue Payelle » (de Chuyes), « rue Parelle » (Valeyre), « rue de Guienne » (Dubreul, 1639)[3] et « rue des Payens ». En 1558, le propriétaire vendit le terrain « planté en arbres fruitiers et taillés de verjus ».

Les vastes étendues maraîchères accueillaient également des granges destinées à l'artillerie nationale[4]. Prêtées par la ville à François Ier en 1533, François II proposa de les acquérir en 1547 contre « dédommagement », ce qui fut fait en 1550. Plus tard, le Petit Arsenal fut détruit et l'on bâtit à la place des nos 9 à 13.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Les premières maisons, nos 1 et 3, occupent l'emplacement de l'ancien couvent des Filles-de-la-Nativité-de-Jésus avant 1687. Un hôtel y fut bâti par Rouillé, procureur général en la Chambre des comptes (1687), qualifié par Saint-Simon « non comme un bourru bienfaisant, mais comme un bourru débauché ». Il ne reste rien de ces bâtiments.

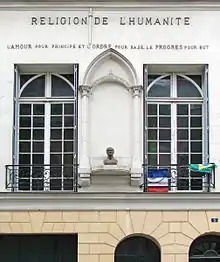

- Au no 5 se trouve la maison de l'architecte François Mansart (grand-oncle de Jules Hardouin-Mansart), qu'il édifia et dans laquelle il mourut en 1666. La bâtisse fut détruite puis reconstruite en 1844, avant qu'un groupe positiviste y achète en 1903 un appartement pour en faire une chapelle de l'Humanité. Le Centre social et culturel franco-brésilien y est hébergé. En 1979 s'y trouvait le libraire-éditeur Les Insolites[5].

En face, au no 6, derrière un portail en métal, on peut apercevoir l'arrière du lycée Victor-Hugo (ancien couvent des Filles-bleues).

- Au no 7 vécut l'égérie d'Auguste Comte, Clotilde de Vaux (1815-1846) ; elle mourut dans son appartement du troisième étage. Ludovic de Lavaissière de la Vergne (1842-1922), directeur au ministère des Colonies, agent général des banques coloniales, et officier de la Légion d'honneur, y vécut également.

- Le no 9 de la rue abrite, derrière des grilles parfois ouvertes, le jardin Lazare Rachline, le petit jardin à la française de l'hôtel de Donon, actuel musée Cognacq-Jay.

- Au no 11 se trouve l'hôtel de Marle, occupé depuis 1965 par l'Institut suédois. La demeure, bâtie à partir de 1558, a donné le gîte à des résidents prestigieux : René de Saincthon, prieur de Buc (1560) ; Christophe Hector de Marle, conseiller au Parlement de Paris (1572) ; Jean de Maitz, receveur général des Finances (1604) ; Charles Duret de Chevry, contrôleur général des Finances (1609) ; Charles II Duret de Chevry, président de la Cour des comptes (1636) ; les époux de Trémoille, duc de Noirmoutiers (1700) ; Yolande de Polastron, duchesse de Polignac, gouvernante des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette (1755-1793, l'hôtel est aussi dénommé « hôtel de Polastron-Polignac ») ; Alexandre d'Argouges, ancien lieutenant civil et conseiller d'État (1774) ; Charles Bourdon (1816), qui en fait un établissement d'enseignement spécialisé dans la préparation aux grandes écoles, plus particulièrement l'École navale ; la famille Passemard (1856), ainsi que l'artiste peintre Léonor Fini et l'écrivain André Pieyre de Mandiargues[6]. Son jardin, accessible par la rue Elzévir, abrite l'un des 364 puits recensés dans Paris[7], entièrement recouvert de lierre. La Société fédérale des pharmaciens de France y tenait son siège au début du XXe siècle.

.jpg.webp)

En face se trouve le square Georges-Cain, ancien jardin particulier de l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau. Une statue d'Aristide Maillol et des assemblages floraux décorent le parterre. Sur la gauche, l'orangerie de l'hôtel particulier délimite le jardin.

- Le no 13 est occupé par l'hôtel de Châtillon, agréable par sa cour pavée et son bel escalier intérieur. L'hôtel fut d'abord celui d'Henri de Daillon, comte du Lude, grand-maître de l'artillerie de France, fait duc en 1675, puis premier gentilhomme de la chambre, gouverneur des châteaux de Saint-Germain et de Versailles, et l'un des fidèles de madame de Sévigné. Françoise d’Aubigné, future madame de Maintenon, y habita. Plus tard l'hôtel appartint au maréchal de Roquelaure, à Hocquart, procureur général à la Cour des aides (1735), à la duchesse douairière de Châtillon (entre 1762 et 1781[8] ; c'est elle qui donna son nom à l'hôtel), ainsi qu'à Alexandre d'Argouges.

- Les bâtiments numérotés 9, 11 et 13 occupent les terrains de l'ancien Petit Arsenal de la ville. On a démoli, en 1907, les maisons portant les nos 18, 16, 14. Le no 18 était sur une partie de l'emplacement du Petit Arsenal de la ville et était devenu par la suite les communs de l'hôtel du Lude. Le no 14 avait été construit en 1773 par le président d'Aligre comme maison de rapport.

- Le comédien Floridor, aussi connu que Molière en son temps, habita aussi la rue Payenne. François Trudaine, capitaine de marine, sieur de Monceaux près L'Évêque-Saint-Georges, résidait dans la rue en 1582. La rue est évoquée à plusieurs reprises dans Les Nuits de Paris, ou Le spectateur nocturne (1788) de Restif de La Bretonne. Elle héberge un hôtel particulier où vit reclus le comte Octave, l'un des personnages d'Honorine, longue nouvelle d'Honoré de Balzac.

Notes et références

- Danielle Chadych, Le Marais : évolution d'un paysage urbain, Paris, Parigramme, , 637 p. (ISBN 978-2-84096-683-8), p. 446

- Félix de Rochegude, Promenades dans toutes les rues de Paris, 1910 (en ligne).

- Jacques-Maximilien Benjamin Bins de Saint-Victor, Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois…, 1809, vol. 1.

- Charles Lefeuve, Les Anciennes Maisons de Paris sous Napoléon III, Paris, Bruxelles, 1873 (en ligne).

- Eugène Boutmy, Dictionnaire de l'argot des typographes, précédé d'une monographie de composition d'imprimerie et suivi d'un choix de coquilles typographiques célèbre ou curieuses, Paris, Les Insolites, 1979 (ISBN 2-86438-001-3).

- « Historique de l'hôtel de Marle », www.si.se.

- « Inventaire des 364 puits recensés dans Paris », cfpphr.free.fr.

- Pierre Kjellberg, Le Guide du Marais, La Bibliothèque des Arts, 1967.

Annexes

Sources

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117).

- Paris, guide 1807, Librairie internationale.

_-_2021-06-05_-_1.jpg.webp)