André Maurois

André Maurois, pseudonyme d’Émile Salomon Wilhelm Herzog, né le à Elbeuf et mort le à Neuilly-sur-Seine, est un romancier, biographe, conteur et essayiste français.

.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

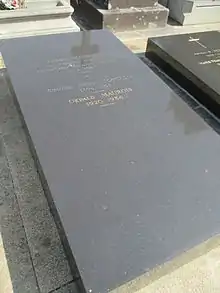

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Émile Salomon Wilhelm Herzog |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Période d'activité |

à partir de |

| Fratrie |

Marguerite Bloch (d) |

| Conjoint | |

| Enfants | |

| Parentèle |

France Bloch-Sérazin (nièce) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de |

Académie française (- Société des écrivains normands Décades de Pontigny Croix-de-feu Association des amis d'Alain (d) |

| Conflit | |

| Genre artistique | |

| Influencé par | |

| Distinctions |

Il fut l'élève du philosophe Alain, à qui il sera redevable de son orientation esthétique. Il préfère en effet une carrière littéraire à la direction de l’usine familiale et s’illustre d’abord par des romans qui lui gagnent un public féminin : Climats, Les Roses de septembre. Il obtient un Prix d'Honneur au Concours général et passe sa licence de lettres. Sa première épouse fut Jane-Wanda de Szymkiewicz (Jeanine) (1892-1924), fille d’un comte polonais avec laquelle il aura trois enfants, deux garçons et une fille, Michelle[1].

Interprète militaire et officier de liaison auprès du BEF (Corps Expéditionnaire Britannique) en France et en Flandres pendant la Première Guerre mondiale, Maurois écrit en 1918 Les Silences du colonel Bramble, ouvrage qui connaîtra un vif succès tant en France que dans les pays anglophones. Il y traduisit sous le titre Tu seras un homme, mon fils le célèbre poème If de Rudyard Kipling. Cet ouvrage sera suivi des Discours du docteur O'Grady. Les événements de cette guerre lui fournissent son pseudonyme « Maurois », nom d'un village du nord de la France.

À Paris, en 1924, il fait la connaissance de Simone de Caillavet, petite-fille de Madame Arman de Caillavet, née Léontine Lippmann, égérie et maîtresse d'Anatole France, et fille de Gaston Arman de Caillavet, auteur de pièces à succès ; elle deviendra sa seconde épouse[2].

Mais c'est dans les biographies que l'écrivain excelle : il les consacre, avec une fraternité inspirée, à des écrivains comme Shelley, Byron, Victor Hugo, George Sand ou Balzac, mais aussi à des personnages politiques comme Disraeli et le général Lyautey, ou scientifiques comme Alexander Fleming.

Le maréchal Pétain soutiendra sa candidature à l'Académie française ; il y est élu le , au fauteuil 26, qu'occupait René Doumic. Respecté de ses pairs, il restera titulaire du fauteuil près de trente ans.

Biographie

Issu d'une famille de drapiers juifs alsaciens, il est le fils d'Ernest Herzog et d'Alice Lévy, et le petit-fils de Salomon Herzog (1818-1876) et Émilie Fraenckel (1828-1891), originaires de Ringendorf.

Comme d'autres industriels alsaciens qui, après la guerre de 1870, ont quitté l'Alsace pour rester français, les familles Fraenckel et Herzog ont transféré leur usine de fabrication de drap de laine avec leurs ouvriers de Bischwiller (Bas-Rhin) à Elbeuf (Seine-Maritime).

C'est dans cette ville, au n° 1, rue Henry, qu'Émile naît le dans un milieu bourgeois plutôt austère[3]. Son père est un grand travailleur et sa mère, tendre et cultivée, s'occupe de leurs trois enfants (Émile a deux sœurs plus jeunes), rue Magenta[4], où la famille s’est installée.

C'est un élève brillant qui cumule les prix à tous les niveaux de sa scolarité, d'abord au petit Lycée d'Elbeuf puis au lycée Corneille de Rouen auquel il se rend tous les jours en train. Il y reçoit l’enseignement du philosophe Alain qui le marque profondément tant pour ses idées que dans son orientation artistique et avec qui il conservera des liens. Il obtient un prix d'honneur au concours général (il présidera d'ailleurs l'Association des lauréats du concours général de 1951 à 1967[5]).Titulaire des baccalauréats littéraire et scientifique, il passe sa licence ès lettres en 1903.

Sur les conseils d’Alain, il met entre parenthèses son attirance pour la carrière littéraire et décide d'abord de se confronter au monde en entrant dans l'entreprise familiale. Mais auparavant, pour se libérer des obligations militaires, il devance l'appel et est incorporé au 74e régiment d'infanterie à Rouen. Après une année passée sous les drapeaux, il va partager la gestion de l’usine textile avec ses cousins après avoir été initié à tous les stades de la fabrication du drap. Durant une quinzaine d’années, il traite d’affaires commerciales, se déplace à Paris, en Angleterre, et est confronté à des crises sociales. Cette expérience lui inspirera son roman Bernard Quesnay.

Il rencontre Jane-Wanda de Szymkiewicz, dite « Janine » (1892-1924) à Genève en 1909, fille d’un comte polonais. Il l’épouse en 1912 et emménage rue Félix-Faure à Caudebec-lès-Elbeuf puis plus tard à La Saussaye (Eure) sur les hauteurs d’Elbeuf. Le couple a d’abord une fille née en mai 1914 puis, après la guerre, deux garçons. Leur fille, Michelle[6], épouse du baron Serge de Kap-Herr puis du docteur Robert Naquet[7], sera elle-même écrivain et publiera, entre autres, une trilogie basée sur une multitude de courriers familiaux (L’Encre dans le sang, Les Cendres brûlantes et Déchirez cette lettre) qui retrace l'histoire du couple Caillavet et de leur fille Simone (1894-1968).

Au cours de la Première Guerre mondiale, le sergent Émile Herzog est détaché comme interprète à la Mission militaire française attachée au BEF (force expéditionnaire britannique)[8].

D’ à , il assiste les officiers britanniques au service des approvisionnements de la «base dépôt n°2» britannique de Rouen.

Il obtient de rejoindre le front comme interprète auprès de l'état-major de la 9e division écossaise (en) qui se bat dans les Flandres. Son rôle d'agent de liaison à l'occasion de la bataille de Loos (25-26-) lui vaut de recevoir la « Distinguished Conduct Medal » ou D.C.M, médaille militaire britannique pour conduite distinguée sur le champ de bataille.

Malade, il est rapatrié au Havre en . À sa sortie de l'hôpital, il est affecté temporairement au quartier général de la base britannique du Havre puis confirmé dans ce poste, à la suite du jugement d'inaptitude au service armé rendu par la Commission de réforme et à son classement dans le service auxiliaire. Mais il souhaite retourner au front avec l’espoir de passer officier.

Il y est autorisé en . Ses excellentes appréciations et ses très bonnes relations avec les officiers britanniques lui permettent de suivre le général Asser, chef de la base du Havre, quand celui-ci prend le commandement à Abbeville des troupes des lignes de communication (en tant que General Officer Commanding the Lines of Communication area Abbeville). Ses missions sont diverses : accompagnement du Général lors de visites officielles mais aussi liaison avec les populations civiles dans le secteur Amiens-Abbeville pendant la période des grands bombardements de ces deux villes… Enfin, il accède au grade d'adjudant, puis est nommé officier interprète de 3e classe à titre temporaire en . Cette nomination est le début de son intégration dans le corps des officiers interprètes (à titre définitif par décret du 27/07/1920, 2e classe par décret du 07/11/1923).

Après avoir réchappé de la grippe espagnole, il est démobilisé en .

À la demande de sa hiérarchie et notamment du commandant André de Castéja, il a dû prendre un pseudonyme, André Maurois (André en hommage à un jeune cousin tué au début de la guerre et Maurois, nom d'un village du nord de la France.) pour publier son premier ouvrage en 1918 Les Silences du colonel Bramble. Ce livre inspiré par les rencontres qu'il a faites au cours de la guerre connaîtra un vif succès, aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons, tant auprès des autorités militaires que politiques.

Il y traduisit sous le titre Tu seras un homme, mon fils le célèbre poème If de Rudyard Kipling. Cet ouvrage sera suivi des Discours du docteur O'Grady.

Assez rapidement au retour à la vie civile, après la mort de sa femme, il délaisse l’entreprise pour donner libre cours à sa passion d’écrivain.

Après la guerre, il a fait partie de la rédaction du journal des Croix-de-feu, Le Flambeau et participe aux Rencontres de Pontigny, de Paul Desjardins.

Maurois perd sa femme Janine le [9]. À l'automne, après la sortie de son livre, Dialogues sur le commandement, il est invité par le maréchal Pétain qui veut lui en parler. C'est à l'occasion de ce dîner qu'il fait la connaissance de Simone de Caillavet, qui deviendra sa seconde épouse. Cette jeune femme est la petite-fille de Léontine Lippmann, épouse d'Arman de Caillavet, égérie et maîtresse d'Anatole France, et la fille qu'ont eue Gaston Arman de Caillavet, auteur de pièces à succès, et Jeanne Pouquet[10]. Elle écrira également deux ouvrages, dont Fleurs latines que préfacera son époux. Le mariage a lieu en à Essendiéras[11], avec pour témoins Gabriel Hanotaux, Robert de Flers, le vieux complice de Gaston de Caillavet, et Aimery Blacque-Belair, le lieutenant des Dialogues sur le commandement.

Maurois publie par la suite des biographies de Shelley, Byron, Victor Hugo, George Sand, Balzac, Disraeli, du général Lyautey et d'Alexander Fleming.

Revendiquant une « plume d'instituteur », il est également très apprécié dans le monde anglo-saxon pour ses Histoires d'Angleterre et des États-Unis. Il a en outre écrit une Histoire de France par laquelle il cherche à sensibiliser son lecteur au destin unique de cette nation.

Il s’illustre aussi par des romans qui lui gagnent un public féminin : Climats, Les Roses de septembre.

Il écrit également pour la jeunesse, dont Le Pays des trente-six mille volontés, et Patapoufs et Filifers, ce dernier dénonçant l'absurdité de la constitution des groupes humains autour de simples critères physiques (ici, la minceur et l'obésité). L'illustrateur de ce dernier album, Jean Bruller, deviendra plus tard l'écrivain Vercors.

Maurois est également l'auteur de plusieurs ouvrages de science-fiction comme Le Chapitre suivant et Le Peseur d'âmes.

Il est membre du comité de direction de l'Association du foyer de l’abbaye de Royaumont.

Grâce aux relations de son épouse, le maréchal Pétain soutiendra sa candidature à l'Académie française ; il y est élu le , au fauteuil 26 qu'occupait René Doumic. Voici ce qu'il en dit dans ses Mémoires : « Une réception à l’Académie est une des belles cérémonies françaises. Tout concourt à sa grandeur : l’ancienneté de l’édifice, l’étrangeté de sa forme, l’exiguïté de la salle, la qualité du public, l’appareil militaire, le vocabulaire traditionnel et parfois la qualité de l’éloquence ». Il restera titulaire du fauteuil 26 près de trente ans.

Le , il intègre le Commissariat général à l'Information, deuxième division, section Diffusion (AN sous-série F/41), il s'exile par la suite aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il admire aussi Winston Churchill. Il y est conférencier et professeur de littérature, intéressant ses étudiants aux œuvres de Honoré de Balzac, Léon Tolstoï et Marcel Proust, notamment[12]. D'après Pierre Assouline, dans son ouvrage Gaston Gallimard, Maurois serait demeuré pendant la guerre actionnaire des éditions Grasset.

Quand il rentre en France en 1946, dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, ses livres ont disparu : « Ne trouvant pas l'homme, la Gestapo a pris la bibliothèque[13] », écrit-il.

Par un décret du président de la République du , il est autorisé à changer de patronyme de Herzog en André-Maurois. Son nom de plume devient ainsi son nom officiel[14]. Il est, sous ce nom, membre du comité de rédaction de l'Échauguette la revue du diplomate et écrivain Jean-Marc Montguerre.

De 1955 à 1967, il préside l'Association France États-Unis. Il est aussi membre de l'Association France-Palestine, devenue France-Israël[15].

Il meurt à Neuilly-sur-Seine le .

Œuvres

- 1918 : Les Silences du colonel Bramble. Contient la traduction par André Maurois du célèbre poème de Rudyard Kipling If— (traduction parfois attribuée à tort à Paul Éluard)

- 1919 : Ni ange ni bête fiction historique

- 1922 : Bernard Quesnay, qui reparaît en 1926 dans une version révisée, sous le titre de : La Hausse et la Baisse[16]

- 1922 : Les Discours du docteur O'Grady. Reprend les personnages de Bramble

- 1923 : Ariel ou la Vie de Shelley, biographie. Le frontispice de Maxime Dethomas, aux éditions Grasset. (1re édition illustrée en couleurs en 1924, vignettes de Hermine David, aux Éditions Grasset. Un exemplaire de la 81e édition de 1923 porte un envoi à Simone de Caillavet : À Mme Simone de Caillavet qui aime les poètes et mérite de les aimer

- 1924 : Dialogue sur le commandement, essai, écrit à partir d'un dialogue entre son ancien maître, Alain, et son récent ami Aimery Blacque-Belair, qu'ils ont refusé de cosigner car trop modifié par Maurois[17]

- 1926 : La Hausse et la Baisse, roman

- 1926 : Meïpe ou la Délivrance, conte et nouvelle

- 1927 : La Vie de Disraeli, étude historique

- 1927 : Études anglaises, essai

- 1927 : Le Chapitre suivant, 1re version

- 1928 : Climats, roman

- 1928 : Voyage au pays des Articoles, conte et nouvelle

- 1929 : Le Pays des trente-six mille volontés, Illustrations d'Adrienne Ségur, Librairie Hachette, Paris

- 1928 : Raymond Woog, essai

- 1928 : Aspects de la biographie, six conférences prononcées à Trinity College, Cambridge, en mai 1928, pour la fondation Clark

- 1930 : Don Juan ou la vie de Byron, biographie

- 1930 : Relativisme, essai

- 1930 : Patapoufs et Filifers, livre pour enfants, illustré par Jean Bruller.

- 1931 : Lyautey, biographie

- 1931 : Tourgueniev, biographie

- 1931 : Le Peseur d'âmes, roman qui évoque la théorie du poids de l'âme

- 1932 : Le Côté de Chelsea, roman, Gallimard

- 1932 : Mes songes que voici, journaux, Grasset

- 1932 : Le Cercle de famille, roman

- 1933 : Chantiers américains, Gallimard NRF, essais

- 1933 : Édouard VII et son temps, biographie

- 1934 : L'Instinct du bonheur, roman

- 1934 : Sentiments et Coutumes, essai

- 1935 : Magiciens et Logiciens, essai

- 1935 : Voltaire, biographie

- 1935 : Premiers contes, contes, Rouen, H. Defontaine

- 1937 : Histoire de l'Angleterre, histoire

- 1937 : La Machine à lire les pensées, contes et nouvelles

- 1938 : René ou la Vie de Chateaubriand, biographie et étude littéraire[18]

- 1939 : Un art de vivre, essai

- 1939 : L’Empire français, illustrations par Auguste Leroux, Librairie Hachette. Album pour enfants présentant l'Empire Colonial Français

- 1939 : États-Unis 1939, Paris, 1939

- 1939 : Discours prononcé dans la séance publique de sa réception à l'Académie Française le jeudi 22 juin 1939, Éd. Firmin Didot et Cie.

- 1942 : "Mémoires - T.I Les années d'apprentissage - T.II Les années de travail", Éditions de la Maison Française

- 1943 : Toujours l'inattendu arrive, contes et nouvelles

- 1943 : Histoire des États-Unis, histoire

- 1946 : Journal des États-Unis 1946

- 1946 : Terre promise, roman

- 1946 : Sept visages de l'amour, essai

- 1947 : Nouveaux discours du Docteur O'Grady, cet ouvrage évoque, entre autres sujets, la guerre mondiale que se livrent entre elles deux espèces de fourmis, les Pheidoles et les Iridomyrmex. Ce livre, qui fait suite à la Deuxième Guerre mondiale, marque quel chemin intellectuel a été parcouru depuis la première. Les idées de Jean-Paul Sartre comme la nouvelle donne apportée par la bombe atomique y sont évoquées.

- 1947 : Histoire de France, Éditions Dominique Wapler, histoire

- 1947 : Des mondes impossibles, contes et nouvelles

- 1947 : Rouen dévasté, essai, première édition bibliophilique avec eaux-fortes et lithographies d'Émile-Henry Tilmans, Société normande des amis du livre, seconde édition Nagel, 1948

- 1949 : À la recherche de Marcel Proust, étude et biographie littéraire[19], Éditions Hachette

- 1950 : Alain, étude et biographie littéraire

- 1951 : Ce que je crois, essai, Éd. Grasset

- 1952 : Lélia ou la Vie de George Sand, étude et biographie littéraire

- 1952 : Destins exemplaires, essai

- 1953 : L'Angleterre romantique, édition illustrée de 24 compositions à la gouache de Grau Sala gravées sur bois par G. Angiolini et R. Boyer, Gallimard, NRF

- 1954 : Olympio ou la Vie de Victor Hugo, étude historique et biographie

- 1954 : Femmes de Paris, Plon

- 1955 : Paris Capitale, dix lithographies originales de Maurice Utrillo avec culs-de-lampe de Lucie Valore, Éditions J. Foret, Paris

- 1956 : Lettres à l'inconnue

- 1957 : Lecture, mon doux plaisir, essai

- 1957 : Les Trois Dumas, biographie

- 1957 : Robert et Elizabeth Browning, biographie

- 1958 : L'Impromptu de Barentin, Festival de Barentin

- 1959 : Histoire de la France (2 volumes), nouvelle édition mise à jour

- 1959 : Portrait d'un ami qui s'appelait moi

- 1960 : Le Monde de Marcel Proust, Éditions Hachette, étude historique et littéraire

- 1962 : Les Deux Géants - Histoire des États-Unis et de l'U.R.S.S : De 1917 à nos jours, avec Aragon, Robert Laffont

- 1965 : Prométhée ou la Vie de Balzac, étude historique et biographique

- 1956 : Les Roses de septembre, roman

- 1959 : La Vie de sir Alexander Fleming, biographie

- 1960 : Pour piano seul, contes et nouvelles

- 1961 : Adrienne ou la Vie de Mme de La Fayette, biographie

- 1964 : La Conversation, essai

- 1965 : Histoire de l'Allemagne, histoire

- 1965 : De Gide à Sartre, essai, Librairie académique Perrin[20]

- 1966 : Au commencement était l'action, essai

- 1966 : Lettre ouverte à un jeune homme sur la conduite de la vie

- 1967 : Le Chapitre suivant, 2e version

En collaboration

- 1932 : David Garnett, Jane-Simone Bussy, Jean Lébédeff, La femme changée en renard, Arthème Fayard

- 1956 : Sacha Guitry, Pierre Benoit, André Maurois, Edmond Heuzé, Fernand Crommelynck et Jean Cocteau, Maurice Utrillo V, lithographies originales de Maurice Utrillo, Suzanne Valadon et Lucie Valore (atelier Fernand Mourlot), Joseph Foret, Paris

- Le Mémorial de St Hélène, éd. La Pléiade

- Mémoires posthumes de Bras Cubas

Films tirés de son œuvre

- Sursis pour un vivant, 1958, d'après la nouvelle Thanatos Palace Hotel[21], réalisé par Víctor Merenda ;

- Climats, 1962, réalisé par Stellio Lorenzi.

Prix et hommages

- L'Académie française lui décerne le prix Paul-Flat en 1923.

- André Maurois a donné son nom à un lycée-collège à Bischwiller, à des lycées à Elbeuf et à Deauville, à des collèges à Menton, Neuilly-sur-Seine, Limoges et La Saussaye.

- Aux États-Unis, André Maurois était vice-président de la Balzac Society of America fondée par William Hobart Royce et qui éditait le Balzac bulletin.

- Une médaille en l'honneur d'André Maurois due au sculpteur Robert Delandre a été éditée en 1954 par la Monnaie de Paris.

- À Paris, à la lisière de Neuilly et du bois de Boulogne, un boulevard porte son nom.

Notes et références

- Interview de Michelle Maurois par Jacques Chancel Radioscopie, sur l'INA.fr

- « Portrait de Simone de Caillavet épouse de André Maurois »

- voir Francis Concato, Madeleine Haquet-Cavelier, Pierre Largesse, André Maurois 1885-1985, Édition : Elbeuf, Ville d'Elbeuf, 1985, 73 p.

- devenue la rue Maurois

- « Histoire de l’Association et anciens Présidents », sur Association des Lauréats du Concours Général, (consulté le ).

- Interview de Michelle Maurois par Jacques Chancel Radioscopie, sur l'INA.fr.

- lire en ligne la biographie de cet éminent neurophysiologiste, spécialiste de l'éthique de la fin de vie, mort en 2005, qui a légué à l'Institut de France les archives Maurois après avoir passé des années à les trier.

- Anne-Marie Gourdain et Michel Lecerf, « André Maurois, soldat de la Grande Guerre », Bulletin de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, n°64, novembre 2015, p. 29-44.

- voir le livre de Dominique Bona, Il n'y a qu'un amour.

- « Portrait de Simone de Caillavet épouse d'André Maurois ».

- le château d'Essendiéras, propriété de Dordogne des Caillavet, deviendra un point d'ancrage pour Maurois.

- Journal des États-Unis 1946, éditions du Bateau ivre, 1946.

- Journal des États-Unis 1946, éditions du Bateau ivre, 1946, page 290.

- Mentions marginales de l'acte de naissance de son épouse, état civil de Paris, archives départementales en ligne.

- (he) « https://www.archives.gov.il/ », sur www.archives.gov.il (consulté le ), p. 218

- En 1926, une édition de ce roman a pourtant paru chez Bernard Grasset portant le titre Bernard Quesnay.

- voir les archives Maurois (Institut de France).

- « André Maurois biographie ».

- « À la recherche de Marcel Proust ».

- Critique dans Livres de France, revue littéraire mensuelle no 2 : Françoise Mallet-Joris, février 1966, p. 19

- Info citée dans le générique du film

Voir aussi

Bibliographie

- L. Clark Keating, « André Maurois and the United States », The French Review, XXVII, 1953, p. 95-100.

- Denise Bourdet, André et Simone Maurois, dans: Visages d'aujourd'hui, Paris, Plon, 1960.

- Kornel Huvos, « André Maurois et les États-Unis : relativisme, conformisme, sympathie », The French Review, XLII, n°6, , p. 825-833.

- Jack Colbert, The Worlds of André Maurois, Selinsgrove, Susquehanna University Press, (USA), 1985.

- Francis Concato, Madeleine Haquet-Cavelier, Pierre Largesse, André Maurois 1885-1985, Elbeuf, Ville d'Elbeuf, 1985, 73 p.

- Dominique Bona, Il n'y a qu'un amour, Paris, éd. Grasset, 2003, 496 p.

- Anne-Marie Gourdain et Michel Lecerf, « André Maurois, soldat de la Grande Guerre », Bulletin de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, n°64, , p. 29-44.

- Thierry J. Laurent, André Maurois moraliste, Paris, éd. L'Harmattan, 2016.

- Thierry J. Laurent, "André Maurois et l'Armée", Mili-terre, revue militaire publiée par le Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, 9-02-2019, https://www.penseemiliterre.fr/brennus-4-0-n-5-the-cdec-newsletter_3011758_3009502.html

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) MusicBrainz

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative au sport :

- (en) Olympedia

- André Maurois en 1967, il s'exprime sur son écriture, une archive de la Télévision suisse romande

André Maurois : « Proust » sur le site de France Culture

André Maurois : « Proust » sur le site de France Culture