Tusson

Tusson est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).

| Tusson | |||||

.jpg.webp) Vue générale du village de Tusson. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente | ||||

| Arrondissement | Confolens | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Cœur de Charente | ||||

| Maire Mandat |

Éric Bouchet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 16140 | ||||

| Code commune | 16390 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Tussonnais | ||||

| Population municipale |

228 hab. (2020 |

||||

| Densité | 16 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 56′ 06″ nord, 0° 04′ 09″ est | ||||

| Altitude | Min. 72 m Max. 149 m |

||||

| Superficie | 13,97 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Charente-Nord | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

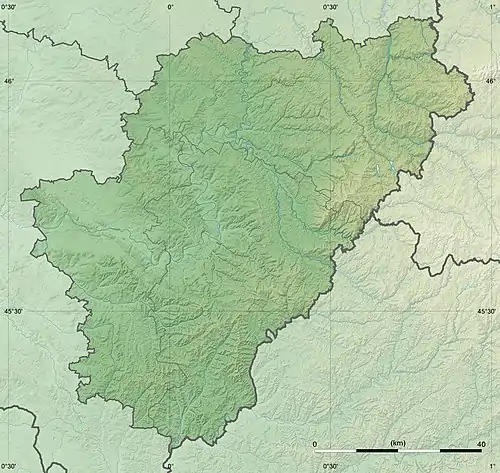

Géolocalisation sur la carte : Charente

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.tusson.fr | ||||

Géographie

Localisation

Tusson est une commune du Nord Charente située à 6 km au nord-est d'Aigre et 32 km au nord d'Angoulême, sur la rive droite de la Charente et au nord-est de la forêt de Tusson.

Le bourg de Tusson est aussi situé à 9 km au sud de Villefagnan, 11 km au nord-ouest de Mansle et 15 km au sud-ouest de Ruffec[2].

Géomorphologie et relief

Le sous-sol de la commune est de nature calcaire. Comme tout le Nord-Charente, il date du Jurassique du Bassin aquitain. Le Kimméridgien et Oxfordien terminal au nord-est occupent l'essentiel de la surface communale (Jurassique supérieur)[3] - [4] - [5].

Le relief de la commune est celui d'une plaine avec des hauteurs au sud et une chaîne de basses collines à l'est. Le point culminant est à une altitude de 149 m, situé à l'orée de la forêt de Tusson au sud du bourg (borne IGN). Le point le plus bas est à 72 m, situé à l'extrémité orientale au nord de Ligné. Le bourg est à 115 m d'altitude[6].

Paysage et végétation

Tusson est surtout une commune boisée où tout le sud du finage est couvert par l'importante forêt de Tusson. Celle-ci recouvre près de la moitié de la superficie communale et s'étend également sur les communes voisines de Villejésus, Fouqueure, Ligné et Ébréon.

Le reste du territoire de la commune de Tusson présente un paysage de champs ouverts (openfield).

Climat

Comme dans une grande partie du département, le climat est océanique aquitain.

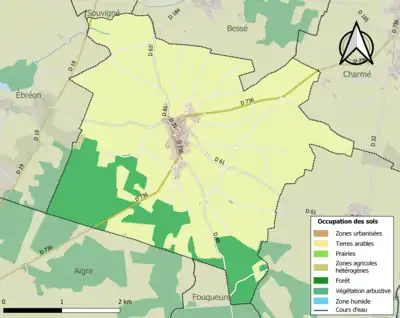

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (78,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (78,1 %), forêts (18,9 %), zones urbanisées (2,8 %), zones agricoles hétérogènes (0,2 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Urbanisme et aménagement du territoire

La commune présente un habitat groupé. Il existe un seul hameau, la Forêt, à 200 m au sud du bourg[6]. Le bourg de Tusson concentre l'essentiel de la population, des équipements et des activités économiques et de services.

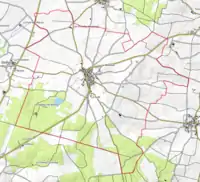

Voies de communication

La principale voie de communication est la D 736 entre Aigre et Ruffec, et qui parcourt toute la commune du sud-ouest au nord-est. Tusson est aussi un carrefour de routes départementales secondaires la reliant aux communes voisines, en particulier la D 40 en direction de Mansle. La D 19 entre Aigre et Villefagnan passe à l'ouest de la commune[6].

La gare la plus proche est celle de Luxé, à 6 km, desservie par des TER à destination d'Angoulême, Poitiers et Bordeaux.

Communes limitrophes

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Tusson est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[8]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[9].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 5,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 178 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, aucun n'est en aléa moyen ou fort, à comparer aux 81 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[10] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[11].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[8].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[12].

Urbanisme

Toponymie

Les formes anciennes sont Tucione et Tussonio en 1227[18], Tuzconio en 1302[19], Tussione (non daté, Moyen Âge)[20].

L'origine du nom de Tusson remonterait à un nom de personne gallo-romain Tuscius auquel est apposé le suffixe -onem, ou Tuccio, ce qui correspondrait à Tuccione [villa], « domaine de Tuscius »[21] - [22].

Histoire

Préhistoire

À l'est du bourg et au sommet d'un plateau apparaissent quatre énormes tertres, de forme ovale. Il s'agit de tumuli de l'époque néolithique, gros amas de pierres recouverts de terre. Le plus important des quatre est appelé le Gros Dognon ; son voisin, au nord-est, est connu sous le nom de Petit Dognon ; le Vieux Breuil est situé face au Gros-Dognon ; enfin le quatrième, dont le nom est « la Justice », semble indiquer qu'il fut un lieu d'exécution sous la féodalité[23].

Moyen Âge

Au Moyen Âge, principalement aux XIIe et XIIIe siècles, Tusson se trouvait sur une variante nord-sud de la via Turonensis, itinéraire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passait en Charente par Nanteuil-en-Vallée, Verteuil-sur-Charente, Marcillac-Lanville, Saint-Amant-de-Boixe, Angoulême, Mouthiers, Blanzac et Aubeterre. L'église de Tusson est l'une des sept églises charentaises à vénérer Jacques le Majeur[24] - [Note 2].

Ce vieux bourg doit son existence à l'important prieuré qu'y fonda Robert d'Arbrissel et qui fut le plus ancien et l'une des plus importantes filiales de l'abbaye de Fontevraud.

Dans les premières années du XIIe siècle, il était possible de voir en cet endroit une vieille église en ruines. Le propriétaire de cette église, Foucaud Frénicard, en fit l'abandon, avec le consentement de son seigneur et de l'évêque de Poitiers, à Robert d'Arbrissel qui entreprit d'y fonder un couvent de religieuses. Mais cela ne se fit pas sans difficultés ; les religieux de Nanteuil s'opposèrent en effet à l'établissement de la nouvelle abbaye, prétendant que l'ancienne église était leur propriété, et il fallut que l'évêque de Poitiers vînt lui-même à Nanteuil avec Frénicard, pour obtenir le désistement des moines, moyennant une compensation (1112).

Six ans plus tard, les moines de Nanteuil contestèrent de nouveau la possession de Tusson à la congrégation de Fontevraud, et l'affaire dut être portée devant un concile tenu à Angoulême, sous la présidence de l'évêque Girard II[23].

Un conflit (mineur) est réglé à la cour du roi en 1273 entre la prieure de Tusson et l'abbé de Nanteuil[25].

Après avoir appartenu au comté d'Angoulême avant le XIVe siècle, Tusson a été une enclave du Poitou, entre la Saintonge et l'Angoumois, et ressortissait de la principauté de Marcillac.

Epoque moderne

Le souvenir de Marguerite de Valois, sœur du roi François Ier, se rattache au monastère de Tusson. Après la mort de son frère, la reine de Navarre s'est retirée quelque temps à Tusson, où, tout en se consacrant à la prière, elle continua à se livrer à ses études littéraires. En effet, deux volumes manuscrits de ses compositions inédites découverts en 1895 à la Bibliothèque nationale, où ils étaient oubliés depuis des siècles, renferment deux grands poèmes : le Navire et les Prisons, ainsi que diverses pièces de poésie, qui auraient été composées pendant son séjour à Tusson.

L'abbaye de Tusson ne cessa de prospérer et elle devint la plus importante de l'ordre après la maison-mère de Fontevraud. Au début du XVIIe siècle, alors que la plupart des établissements monastiques commençaient à péricliter, le monastère de Tusson comptait encore 26 religieuses.

C'est à cette époque qu'un grave différend éclata entre Fontevraud et Tusson. L'abbesse de Fontevraud était alors de 1611 à 1637, Louise de Bourbon, dame de Lavedan. Afin de marquer son autorité, elle voulut imposer aux religieuses de Tusson une prieure de son choix, contrairement aux statuts de l'ordre, qui reconnaissaient à chaque maison le droit d'élire sa prieure. Ne pouvant arriver à fléchir l'abbesse, les religieuses confièrent leur cause à Nicolas Pasquier, lieutenant-général du bailliage de Cognac, maître des requêtes de l'Hôtel du roi, seigneur de Mainxe, qui avait une terre dans les environs de Tusson, et qui s'entremit d'abord, en bon voisin, pour rétablir la paix. Madame de Lavedan étant restée intraitable, l'affaire fut portée devant le Parlement qui reconnut le droit des religieuses et confirma la liberté du suffrage[23].

Le XIXe siècle : exode rural et crise du phylloxéra

La commune de Tusson connut son maximum de population dans la première moitié du XIXe siècle. En 1831, elle comptait 1 094 habitants. Depuis lors, elle connaît un inexorable déclin démographique. Cette évolution peut s'expliquer par plusieurs facteurs : progrès de l'industrialisation, arrivée du chemin de fer (tronçon Poitiers-Angoulême mis en service en 1853), baisse de la rente foncière... qui furent à l'origine de l'exode rural. En 1861, la population de la commune était tombée à 914 habitants, mais ce n'était encore qu'un fléchissement. Bien que le vignoble fut en plein essor et que le négoce des eaux de vie du cognac commençait à prendre son envol, la commune de Tusson ne profita pas véritablement du bel « âge d'or » du cognac pendant le Second Empire. Cette prospérité économique profita surtout à la vallée de la Charente et aux villes de négoce des eaux de vie comme Cognac et Jarnac.

Tusson fit partie des nombreuses communes rurales de la Charente pour lesquelles la disparition du vignoble, après la crise du phylloxéra survenue dans les années 1870, porta un grand préjudice autant économique que social. En 1901, la commune ne comptait plus que 558 habitants soit une division par deux de sa population en 70 ans[23].

Le XXe siècle : guerres mondiales et poursuite du déclin démographique

Le déclin démographique continua jusque 1936 où une légère augmentation de la population dura jusque 1946 avec 546 habitants puis, la diminution du nombre d'habitants reprit sans discontinuer.

Seconde Guerre mondiale : arrestation et déportation d'habitants de la commune

Une garnison allemande fut installée à Tusson de 1940 à 1942. Les Allemands transformèrent la halle derrière la mairie, en y installant des douches.

Les 23 et , André Chinier et André Nadaud, habitants de Tusson, furent arrêtés par la police allemande dans la forêt, pour activités « anti-allemandes ». Incarcérés à Angoulême puis à Fresnes, près de Paris, ils furent déportés en Alsace au camp du Struthof. André Chinier fut crucifié le au Kommando de Bruttig en Rhénanie et André Nadaud mourut le , dans le bombardement allié de la Boelkekaserne de Nordhausen, en Allemagne[26].

Seconde moitié du XXe siècle

L'histoire de la commune de Tusson pendant la seconde moitié du XXe siècle a été marquée par la personnalité de Roger Ducouret, curé de Tusson de 1942 à 1981. Non content d'exercer son sacerdoce, Roger Ducouret fut auteur de romans policiers, de contes pour enfants, brocanteur, ami d'artistes comme Pierre Dac, Fernand Raynaud ou Jacques Brel. Il fut également un historien local et publia une monographie de Tusson en deux volumes : Tusson et alentours au XVIIIe siècle (1986) et Tusson et alentours, des origines au XVIIIe siècle (1989).

À partir de 1976, le village de Tusson bénéficia d'opérations de valorisation de son patrimoine architectural grâce à l'action du Club Marpen.

Le XXIe siècle : un espoir de renouveau ?

En 2015, Tusson comptait 222 habitants.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'azur à la croix échiquetée d'or et de sinople. |

Politique et administration

Liste des maires

Fiscalité

En 2007, la fiscalité est d'un taux de 19,49 % sur le bâti, 46,64 % sur le non bâti, 8,49 % pour la taxe d'habitation et 7,15 % de taxe professionnelle.

La communauté de communes prélève 2,61 % sur le bâti, 6,06 % sur le non bâti, 1,09 % pour la taxe d'habitation et 1,45 % de taxe professionnelle.

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[27].

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[29].

En 2020, la commune comptait 228 habitants[Note 3], en augmentation de 2,7 % par rapport à 2014 (Charente : −0,6 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 17,8 %, soit en dessous de la moyenne départementale (30,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 52,3 % la même année, alors qu'il est de 32,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 112 hommes pour 111 femmes, soit un taux de 50,22 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,41 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Agriculture

L'économie de la commune repose largement sur les activités agricoles.

L'agriculture est principalement céréalière. La viticulture occupe une petite partie de l'activité, principalement dans l'est de la commune. Le territoire de Tusson est classé dans les Fins Bois, dans la zone d'appellation d'origine contrôlée du cognac[34].

Secteur tertiaire

- Les activités de services donnent à Tusson l'essentiel de son dynamisme. Le club Marpen, dont le siège est à Tusson, est un des principaux employeurs de la commune.

- Les éditions du Lérot fondées en 1982 à Tusson sont installées dans d'anciens bâtiments industriels (Les Usines réunies)[35].

- Deux ateliers de fabrication de vitraux sont présents à Tusson.

- On compte dans la commune également une activité d'hôtellerie et de restauration.

Enseignement

Tusson a créé un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec la commune voisine de Fouqueure. Il n'y a plus d'école élémentaire à Tusson. Les élèves de Tusson sont scolarisés à l'école primaire de Fouqueure. La commune de Tusson fait partie du secteur du collège d'Aigre[36].

Culture et formation

Le Club Marpen

Le Club Marpen est une association loi de 1901 dont le siège est à Tusson (Charente). Il a été fondé en 1969 à Cognac. Sa vocation est d’agir pour le développement culturel, social et économique régional.

Histoire

Le club archéologique Marpen a été fondé en 1969 par Jackie Flaud, jeune Cognaçais féru d’archéologie. Son action débuta par l’organisation de chantiers de jeunes avec le soutien de Paul Mallet, alors maire de Merpins, pour la mise en valeur des vestiges du château médiéval de Merpins-Vieux-Bourg. Le succès de l’entreprise permit l’extension des activités. Le club Marpen entreprit la mise en valeur des ruines de l’abbaye de la Frenade (Merpins) puis, dans les années 1970, il organisa des chantiers de jeunes à Marcillac-Lanville (1971) pour la sauvegarde de l’église du prieuré Notre-Dame de Lanville alors à demi-ruinée. Vinrent ensuite les chantiers de Tusson (1976), de Maine-de-Boixe, de Saint-Ouen-la-Thène. Dès l’origine, le club archéologique Marpen affilié à l’Union REMPART s’est ouvert à l’international en accueillant, l’été, des jeunes venus d’autres pays européens (Pays-Bas, Belgique, Italie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Espagne, Suisse…).

En 1976, le club archéologique Marpen bénéficia d’une aide financière substantielle de la société Rank Xéros qui lui permit de se doter de locaux adaptés à ses missions.

Les exigences de l’archéologie scientifique amenèrent le club à abandonner cette activité et à se recentrer sur les activités de mise en valeur du patrimoine et à l’action sociale. Le club archéologique Marpen devint le club Marpen et quitta Merpins-Vieux-Bourg pour fixer son siège à Tusson.

Activités

Le club Marpen a, depuis sa fondation, restauré de nombreux monuments en Charente et Charente-Maritime : églises, prieurés, église prieurale, maisons rurales et logis, sites industriels etc.

Le club Marpen a également mené à bien plusieurs projets à caractère socio-culturel en partenariat avec l’État, l’Union européenne, la région Poitou-Charentes, le conseil général de la Charente et les communes et communautés de communes concernées, l’Union Rempart :

- chantier-école du patrimoine proposant depuis 1989 des formations : restauration et valorisation du patrimoine bâti, espaces verts ;

- formation de base et de perfectionnement B.A.F.A. ;

- chantiers d’insertion (espaces verts…) ;

- musée à Tusson ;

- jardins (jardin monastique de Tusson, circuit fleuri à Tusson (ont été également conçus par le club Marpen : les jardins européens de Salles-de-Villefagnan le verger conservatoire à Villesoubis) ;

- gîtes (hébergement collectif et individuel dans des bâtisses restaurées des XVIIe – XVIIIe siècles) ;

- chantiers de restauration de bâtiments pour adolescents et adultes venus de France ou de l’étranger pendant les vacances d’été….

Au fil des années, le club Marpen est devenu un acteur socio-culturel essentiel du Nord-Charente.

Lieux et monuments

Le Couvent des Dames

Cet ancien prieuré de l'Ordre de Fontevraud a été fondé au XIIe siècle[37].

Le Couvent des Hommes

Il ne subsiste du Couvent des hommes que le logis prieural, une grange, et les vestiges de l'église prieurale Saint-Jean-l’Habit.

L'église paroissiale Saint-Jacques

Construite au XIIIe siècle, a été détruite pendant la guerre de Cent Ans, sauf la base du clocher; elle a été reconstruite au XVe siècle[38]. C'est un édifice à nef unique. Son clocher octogonal surmonte une travée-porche romane. L'église renferme des objets religieux provenant pour certains du prieuré Notre-Dame de Tusson.

Église Saint-Jacques.

Église Saint-Jacques. Côté nord.

Côté nord.

Tumulus

![]() Inscrit MH (1960, 1962)

Les quatre tumuli de Tusson datent du Néolithique : le Vieux Breuil, la Justice, le Gros Dognon, inscrits monument historique depuis 1960 et 1962[40] et le Petit Dognon

Inscrit MH (1960, 1962)

Les quatre tumuli de Tusson datent du Néolithique : le Vieux Breuil, la Justice, le Gros Dognon, inscrits monument historique depuis 1960 et 1962[40] et le Petit Dognon ![]() Inscrit MH (2012).

Inscrit MH (2012).

Le logis de Marguerite d'Angoulême

Maison datant du XVIe siècle qui s'appuie sur un fragment de l'enceinte fortifiée du XIVe siècle où séjourna Marguerite d'Angoulême, alors reine de Navarre. Il est inscrit monument historique depuis 1994[41]. C'est actuellement la Maison du Patrimoine, gérée par le club Marpen[42]

Maison du Patrimoine.

Maison du Patrimoine. Le jardin médiéval.

Le jardin médiéval.

Il abrite un musée réunissant de nombreuses pièces de mobilier, des céramiques, ainsi que des salles reconstituant un intérieur XVIIIe – XVIIIe siècles, une salle est réservée à l'histoire du chanvre et du tissage. Des salles sont également consacrées à des expositions temporaires. Prochainement un nouvel aménagement mettra en valeur les périodes néolithiques et fontevristes.

Le Jardin monastique de Tusson

C'est un jardin monastique médiéval recréé par le club Marpen ; il fait partie du réseau des parcs et jardins du Pays du Ruffécois.

Mairie

La mairie est un bâtiment de style IIIe République prolongé par des halles fermées pendant la Seconde Guerre mondiale et transformées en salle des fêtes. Un bâtiment identique à celui de la mairie ferme les anciennes halles. Aménagé dans les années 1970 par le Club Marpen en musée d'arts et traditions populaires, il a été fermé pour raison de sécurité et d'accessibilité. Le musée a été transféré à la Maison du patrimoine de Tusson.

Habitat

Tusson possède également un patrimoine important de fermes et de maisons[43], du XIVe au XIXe siècle, comme : le logis Pasquier et la ferme Robert.

- Ferme Robert

Le portail.

Le portail. Porte d'entrée.

Porte d'entrée. Vue de l'arrière.

Vue de l'arrière.

- Autre patrimoine

Hôtel Pasquier.

Hôtel Pasquier. Lavoir et puits.

Lavoir et puits.

Personnalités liées à la commune

- Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, sœur du roi de France François Ier, y a vécu quatre mois en 1547 à la mort de son frère.

- Abbé Roger Ducouret (1912-1990), curé de Tusson[44], de 1942 à 1982, auteur de romans policiers de contes et autres ouvrages, membre de l'Académie d'Angoumois de 1970 à sa mort.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Charente

- Jardin monastique de Tusson

- Tumuli de Tusson

- Maison du patrimoine de Tusson

- Forêt de Tusson

- Sentier de grande randonnée GR 36

- Plaine de Villefagnan, site Natura 2000

- Le Silence de la mer, téléfilm tiré de la nouvelle de Vercors, tourné à Tusson.

Liens externes

- Site officiel de la mairie

- « Tusson », base Palissy, ministère français de la Culture

- Catillus Carol, « Tusson », (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- En Charente, les églises consacrées à Jacques le Majeur sont Saint-Jacques d'Aubeterre, de Cognac, de Conzac, de l'Houmeau à Angoulême, de Roussines, de Salles-de-Barbezieux et de Tusson, toutes situées sur ces chemins de pèlerinage.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Site habitants.fr, « Les gentilés de Charente », (consulté le )

- Distances orthodromiques prises sous ACME Mapper

- Carte du BRGM sous Géoportail.

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM.

- BRGM, « Notice de la feuille de Ruffec » [PDF], sur Infoterre, (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Tusson », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Tusson », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Cartulaire de l'évêché de Poitiers

- Jean Nanglard, Livre des fiefs de Guillaume de Blaye, évêque d'Angoulême [« Liber feodorum »], t. 5, Société archéologique et historique de la Charente, (1re éd. 1273), 404 p. (lire en ligne), p. 133

- Jean Nanglard, Pouillé historique du diocèse d'Angoulême, t. III, Angoulême, imprimerie Despujols, , 582 p., p. 245

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 688.

- Jean Talbert, Origine des noms de lieux, 1928

- Jules Martin-Buchey, Géographie historique et communale de la Charente, édité par l'auteur, Châteauneuf, 1914-1917 (réimpr. Bruno Sépulchre, Paris, 1984), 422 p., p. 393.

- Joël Guitton et al., Les chemins de Saint-Jacques en Charente, éditions Sud Ouest, , 254 p. (ISBN 978-2-8177-0053-3, présentation en ligne), p. 9,28

- Olim, t. I, p. 930, XIX

- Histoire du pays d'Aigre et Alentours, no 37, .

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Tusson (16390) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente (16) », (consulté le ).

- « Décret n° 2009-1146 relatif à l'AOC Cognac », sur legifrance, (consulté le )

- Du Lérot éditeur

- Site de l'inspection académique de la Charente, « Annuaire des écoles » (consulté le )

- « Abbaye des Dames (notice) », notice no IA00040858, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Église Saint-Jacques », notice no IA00040859, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Temple protestant », notice no IA00040857, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Tumuli de Tusson », base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Logis de Marguerite de Valois », notice no PA00132805, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Club Marpen », (consulté le ).

- « Tusson », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Académie d'Angoumois, « Roger Ducouret », (consulté le )