Georges Tardif

Georges Tardif né à Paris le [1] où il est mort le [2] est un architecte et un peintre français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) 18e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Activité |

Tardif exerce la profession d’architecte à la Compagnie parisienne de gaz et s’exprime par une activité picturale lors de ses congés et vacances. Les lieux fréquentés sont la région parisienne avec le centre de Paris, Montmartre et la banlieue, les bords de mer en Bretagne et en Normandie et la campagne en Seine-et-Marne. Il apprécie particulièrement l’emploi de l’aquarelle et pour le pastel et la gouache, il pratique une touche en hachures.

Une rétrospective de ses œuvres fut organisée à Paris au musée de Montmartre en 1990[3].

Biographie

Double formation d'architecte et de peintre

En , Georges Tardif s'inscrit à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Pendant la période des quatre ans d'enseignement, il réussit différents concours de dessin graphique et de composition d'architecture[4].

Malgré le décès de son père à l'âge de 45 ans, Jean Alphonse (1836-1881), compositeur typographe, Tardif prépare le concours d'admission aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier d'architecture du professeur d'Eugène Train (1832-1903). Il y entre en [5].

À partir de 1884, il travaille successivement dans deux cabinets d'architecture : pendant quatre ans chez Paul Lorain, architecte de l'Union centrale, puis pendant un an à l'agence des travaux du lycée Voltaire dirigée par Eugène Train[6] - [7].

Il participe aux relevés de l'abbaye Saint-Georges de Boscherville (Seine-Inférieure) ; la monographie est publiée par l’architecte Alfred Besnard (1863-1924)[8].

En tant qu'élève du professeur Train, il présente différentes œuvres au Salon des artistes français[9] : en 1887, Église Saint Julien-le-Pauvre et Église de Thiais ; en 1895, Projet de décoration du panneau principal d'un escalier[10], et en 1896, Église de Ouistreham[11].

À l’École des beaux-arts, il complète ses études d'architecture par le suivi d'un enseignement de peinture et, en 1890, il expose deux aquarelles au Salon de la Société lyonnaise des beaux-arts, en tant qu'élève du peintre Jean-Léon Gérôme (1824-1904) : Ruines de la Cour des Comptes de Paris incendiée et Route à Moulineaux, environs de Paris, daté de 1888[12].

En , Tardif prend un emploi à la Compagnie parisienne de gaz pour y travailler en tant que dessinateur architecte jusqu'à sa retraite, prise en . Son travail consiste à faire les relevés des appartements et des immeubles parisiens et à tracer les plans en vue de l’installation de colonnes montantes pour le gaz.

Jeunesse dans le centre de Paris

Georges Tardif passe sa jeunesse dans le 1er arrondissement de Paris. De 1867 à 1885, il habite au 3, rue Sainte-Opportune[13]. Ensuite, avec sa mère et ses deux sœurs, il réside sur l'île de la Cité, du au , au 4e étage du 23, quai de l'Horloge, puis au 20, place Dauphine jusqu’à son mariage en 1891[13] - [14].

Pendant cette période, Tardif représente les bords de Seine avec ses monuments et ses ponts : en descendant le fleuve, il peint le pont Marie du quai des Célestins, le pont de Sully vu du port Henri IV d’où le chevet de Notre-Dame est aperçu, le pont Neuf et le quai de la Mégisserie de son appartement du quai de l’Horloge, le pont Neuf du port des Grands-Augustins avec le palais du Louvre silhouetté, le quai Conti et plus loin, le pont de Saint-Cloud. Les tableaux représentant le pont des Arts du quai du Louvre sont exécutés plus tardivement, étant figurée la tour du Palais de Justice de style néo-gothique, construite entre 1907 et 1912.

Il représente aussi la banlieue : Saint-Cloud en 1884, Charenton en 1886 (), Ivry-sur-Seine en 1886 (septembre) et 1887 (), Issy-les-Moulineaux en 1888, Arcueil en 1887 (9 et ), 1888 (mai) et 1890 avec les bords de la Bièvre et d’autres sites non datés, Colombes (l’île Marante), Créteil, Maisons-Alfort (le Moulin Brûlé).

Dans le quartier de Montmartre

En , Tardif se marie avec Marie Prévot (1864-1948)[15] et choisit de vivre à Montmartre qui devient alors le quartier préféré pour ses activités picturales[16].

Il habite successivement au 9, rue Damrémont, 37, rue Pigalle, 48, rue Lepic et à partir de au 1, rue de l'Abbé-Patureau où il mourra[17].

Tardif immortalise, en 1891, la rue Damrémont avec l’existence de granges à foin et de hangars servant d’écuries. Du 4e étage de son appartement, il représente un vaste panorama donnant sur la rue Joseph-de-Maistre avec une large zone dénudée correspondant au quartier futur des Grandes Carrières où les constructions se feront à partir de 1900.

En 1894-1895, une aquarelle réalisée du 5e étage du 48, rue Lepic est de composition très semblable[18] aux deux tableaux de Vincent van Gogh (1853-1890) exécutés en 1887 lorsque le peintre hollandais habite avec son frère Théo entre et au 3e étage du 54, rue Lepic : Vue depuis l’appartement de Théo et Vue de la chambre de Vincent[19].

Du 5e étage de son logement du 1, rue de l'abbé Patureau, il a une vue, d’une part, vers le sud jusqu’à la rue Cortot et d’autre part, vers l’ouest sur une zone boisée jusqu’aux immeubles de la rue Caulaincourt.

Vers le sud, il aperçoit la maison de Belair, maison du XVIIe siècle, située au 12, rue Cortot, futur musée de Montmartre créé en 1960[20]. Des aquarelles sont exécutées en 1898 et dans un pastel de 1904, la rue Saint-Vincent se distingue dans un sous-bois de végétation dense.

Vers l’ouest, vers la rue des Saules, le point de vue donne sur un parc ; celui-ci fut réduit, avant de disparaître plus tard, à la suite de la création en 1912 de l’avenue Lamarck qui prendra le nom de rue Gaston-Couté en 1958[21]. Il exécute aquarelles et pastels de son appartement. Le Maquis de Montmartre est aussi évoqué en période automnale et hivernale.

La Seine-et-Marne en villégiature

Les premiers paysages exécutés en Seine-et-Marne datent de 1903 lors de visites de la famille Tardif chez le dessinateur humoriste Henri de Saint-Alary (1846-1920), connu sous le pseudonyme d'Henri de Sta. Celui-ci habite à Montmartre au 14, rue Girardon et se rend, au moins depuis 1886, en villégiature dans la vallée du Grand Morin[22]. Tardif, séduit par cette contrée, prend en location, à partir de , une maison située de l’autre côté de la route de celle des Saint-Alary. Tardif est sur Coutevroult et son ami sur Villiers-sur-Morin[23].

Le village de Villiers-sur-Morin est un repère d’artistes depuis 1857, date à laquelle le peintre Amédée Servin (1829-1884) s’y fixe[24]. La commune est jumelée avec la République de Montmartre depuis le [25].

De ces lieux campagnards, Georges Tardif exécute des aquarelles représentant des forêts, des fermes dont la ferme de Montaumer à Coutevroult, le moulin de Lassault à Couilly-Pont-aux-Dames[26], des paysages verdoyants de plaine et de vallée du Grand Morin.

Le bord de mer en vacances

En 1884, Georges Tardif se rend à Granville avec une partie de sa famille. Il est si impressionné et fasciné par la vue de la mer qu’il choisit toute sa vie de passer ses vacances au bord du littoral de la Normandie ou de la Bretagne : vers 1905 à Berck, en 1907 et 1909 à Perros-Guirec, à partir de 1910 à Villers-sur-Mer pendant quatre septembres de suite puis en , au Becquet en 1920, à Saint-Pair en 1923, à Paramé en 1928. Les tableaux évoquent l’immensité des paysages de dunes et de mer.

Avec ses amis artistes

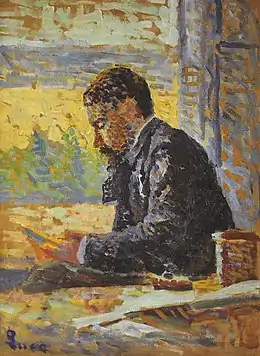

Le portrait à l’huile de Tardif réalisé par Maximilien Luce témoigne de leur amitié[27]. Lorsque Tardif habite au 23, quai de l'Horloge, la vue sur le pont Neuf et le quai de la Mégisserie enthousiasme ses amis artistes comme Maximilien Luce qui en a fait au moins cinq œuvres dont la plupart sont intitulées Pont-Neuf[28].

Lorsque Luce emménage au 6, rue Cortot le [29], Tardif va réaliser une aquarelle représentant la maison de Belair et le lointain sur la banlieue nord. Cette œuvre est de motif semblable à celui d’une peinture de Luce[30] : ils représentent la même cheminée sur les deux tableaux.

Ainsi, pendant la même période, Tardif va chez Luce au 6, rue Cortot et Luce va chez Tardif au 23, quai de l’Horloge pour représenter la vue de la fenêtre de leur appartement, Tardif par l’aquarelle et Luce par la peinture à l’huile. Tardif peint aussi en banlieue, notamment vers la banlieue sud, comme Arcueil, tout comme son ami Luce.

Pendant toute sa vie, Tardif connaît une grande amitié avec Léo Gausson (1860-1944) qui s’était inscrit à l’École des arts décoratifs en en section sculpture. Il deviendra peintre de style néo-impressionniste puis de style synthétique[31] - [32].

Gausson et Luce se connaissent depuis 1876[33]. Gausson a sans doute présenté Luce à Tardif en 1881. En 1883, Luce exécute un portrait de Charles Louis Albarède, un camarade de Tardif de l'École des Beaux Arts[34].

Luce va souvent chez Gausson pour peindre à Lagny-sur-Marne[35]. Tardif, occupé par son emploi d’architecte, s’y rend rarement. Les rencontres entre ces amis se font le plus souvent à Paris au Café des Arts ou au 1, rue de l'abbé Patureau. Les Tardif reçoivent leurs amis les mercredis soir ; on discute art et politique.

Tardif signe la pétition rédigée par Adolphe Tabarant (1863-1950), rédacteur au journal L’Aurore, en faveur du capitaine Alfred Dreyfus (1859-1935), le , deux jours après la publication de l’article « J'accuse… ! » d’Émile Zola (1840-1902), avec les peintres Maximilien Luce, Léo Gausson, Paul Signac, le sculpteur Alexandre Charpentier, l’architecte Alfred Besnard, le peintre d’origine canadienne Henri Beau (1863-1949), entre autres[36] - [31].

Gausson est choisi comme parrain pour la petite-fille de Georges Tardif, Micheline Fonteneau, née en 1924, la marraine est Alice Tardif, la tante de la fillette[37]. Gausson a exécuté le portrait d’Alice: une plaquette en plâtre datée 1920 et un médaillon en cire sur ardoise[31].

Dans les années 1930, Gausson se met à voyager à l’étranger pour visiter les musées (Bâle, Bruxelles en 1933, 1934, 1936) et il n’oublie pas d’adresser des cartes postales (collection particulière) à toute la famille Tardif, même après le décès de Georges Tardif.

Tardif rencontre Louis Hayet (1864-1940) à l’École nationale des arts décoratifs où il s’inscrit le , deux jours avant Tardif. Presque vingt ans après, ils se fréquentent toujours : Hayet est le témoin de la naissance de la fille aînée de Tardif, Alice, née le [38]. À cette date, ils sont voisins à Montmartre, Tardif habite au 48, rue Lepic et Hayet au 10, rue Oberkampf.

Quand Tardif est élève à l'École nationale des arts décoratifs, il fait la connaissance de Jules Antoine (1863-1948) qui, ensuite, devient aussi élève à l'École nationale et spéciale des beaux-arts en section architecture. Jules est le frère d'André Antoine (1858-1943), le fondateur du Théâtre-Libre. Dès 1885, Tardif se rend, avec son ami Jules, au 37, passage de l’Élysée-des-Beaux-Arts (actuelle rue André-Antoine) pour assister aux spectacles de son frère, donnés par l’association de comédiens amateurs, le Cercle Gaulois ; cette troupe prendra ensuite la dénomination historique de Théâtre-Libre en [39] - [40]. Tardif est assidu à ce théâtre et y est abonné.

Tardif fréquente aussi l’établissement du cabaret du Chat Noir. Il y retrouve ses amis artistes, le graveur Frédéric Jacque (1859-1931)[41], les peintres Henri-Gabriel Ibels (1813-1894), Hippolyte Petitjean (1854-1929), Augustin Grass-Mick (1873-1963), le sculpteur Alexandre Charpentier, le dessinateur Henri de Sta. Tardif sera le témoin du décès d'Henri de Sta survenu le à la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle[42].

Les Tardif se lient d’amitié avec Georges Béal (1884-1969), sculpteur ornemaniste de Montmartre qui achète une maison en à Dainville, Villiers-sur-Morin[43].

Personnalité et style de l'œuvre

La technique favorite de Georges Tardif est l’aquarelle. Il traite ses aquarelles par des applications fines et précises. L’exécution rapide et le rendu lumineux leur confèrent un caractère impressionniste. Elles dénotent une grande sensibilité et révèlent un style raffiné, sans être précieux, reflet du caractère de l’artiste.

Pour ses dessins à l’encre de Chine, Tardif pratique de brèves lignes parallèles juxtaposées semblables à celles d’un travail au burin ; ces dessins font penser à une gravure sur plaque. Cette technique de hachures est mise à profit pour les pastels et les gouaches[3].

Les peintres néo-impressionnistes appliquent les couleurs de façon juxtaposée point par point selon la méthode de la division des teintes, le mélange de celles-ci ne se fait pas sur la palette mais se réalise optiquement au niveau de la rétine du spectateur. Tardif substitue cette technique pointilliste à une technique « hachuriste ». Il en résulte une grande luminosité des œuvres (La Rue Saint-Vincent, 1904, pastel ; Le Maquis de Montmartre, pastel).

Tardif ne représente jamais des scènes de rue ou des foules ; les quelques personnages figurés semblent avoir pour seule utilité de donner l’échelle du paysage et d’induire quelque animation. Son œuvre est un vibrant hommage à la beauté de la nature.

De 1887 à 1896, il expose dans des salons ; ensuite il ne cherche pas à présenter ses tableaux au public. Il peint pour son plaisir. Il sélectionne les sites qui lui plaisent. Il désire garder son indépendance. Il a opté pour une vie sereine en choisissant un emploi qui lui garantit une sécurité pécuniaire d’un travail stable et qui lui laisse du temps libre pour pratiquer la peinture.

Les réalisations de Georges Tardif présentent un intérêt historique et documentaire pour la capitale : le percement de l’avenue d’Eylau, la Cour des comptes après l’incendie lors de la Commune, le maquis de Montmartre avant le percement de l’avenue Junot, la construction du campanile de la basilique du Sacré-Cœur, les jardins et rues étroites de Montmartre ; de même, pour la représentation des paysages de banlieue parisienne, de bord de mer et de Seine-et-Marne.

Quel que soit le médium utilisé, des techniques de base sont employées dans la conception de ses œuvres : représenter un seul motif sur toute la longueur du tableau, au premier plan, donnant une impression de grandeur, de majesté ; exploiter les perspectives linéaire et atmosphérique créant un effet de troisième dimension et appliquer des éléments de géométrie, de proportion, le nombre d'or apportant équilibre et harmonie.

Ces compositions laissent percevoir la maîtrise et la puissance de l’architecte à côté de la sensibilité du peintre. La concomitance de ces deux qualités confère un style original à l’œuvre de Georges Tardif.

Expositions

- Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu, en 1978, 2000, 2004, 2022-2023.

- Marcq-en-Barœul, Fondation Septentrion, en 1987.

- Paris, musée de Montmartre, en 1990.

- Paris, mairie du 17e arrondissement, en 1990.

- Paris, musée d'Orsay, en 1990 et 2016.

- Paris, mairie du 1er arrondissement, en 1991 et 1992.

- Briare-le-Canal, château de Trousse-Barrière en 1993.

- Charleroi, musée des Sciences Parentville, Belgique en 1995.

- Bry-sur-Marne, musée Adrien-Mentionne, en 1996 et 1997.

- Pontoise, musée Tavet-Delacour, en 2012.

- Tokyo, Sapporo, Gifu, Yamanashi, Japon, en 2016.

- Sceaux, musée de l'Île-de-France, en 2017.

- Georges Tardif. Architecte du paysage, Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu, 15 octobre 2022 - 30 avril 2023

Œuvres dans les collections publiques

- Lagny-sur-Marne, musée Gatien-Bonnet.

- Mantes-la-Jolie, musée de l'Hôtel-Dieu.

- Paris :

- Saint-Denis, musée d'Art et d'Histoire.

- Sceaux, musée de l'Île-de-France.

Notes et références

- Acte de naissance à Paris 1er, 10 rue du Four Saint-Honoré (actuellement rue Vauvilliers), acte n° 340, vue 19/21.

- Acte de décès à Paris 18e, 1 rue de l'Abbé-Patureau, acte n° 5484, vue 1/11.

- Micheline Hanotelle, Georges Tardif, peintre de Montmartre (1864-1933), préface de Gaston Diehl, [catalogue d'exposition], musée de Montmartre, -.

- Archives nationales, AJ/53/174, 157, 159.

- Archives nationales, AJ/52/383.

- Sylvie Boudoulec, Roger Merigoux, Le lycée Voltaire : sa création, ses débuts, Éd. Amicale des Anciens du lycée Voltaire de Paris, 2010.

- « Inauguration du boulevard Voltaire et du lycée Voltaire », Le Figaro, , pp. 1-2.

- Alfred Besnard, Monographie de l’église et de l’abbaye de Saint-Georges de Boscherville (Seine-Inférieure), Paris, Édition Librairie historique des Provinces, Émile Chevalier, 1899.

- Pierre Sanchez, Les catalogues de la Société des artistes français, Dijon, Édition L’Échelle de Jacob, 2009.

- Cette œuvre fut exposée en à Paris au musée d'Orsay, salle 19, « Une histoire d'eau. Dessins d'architecture et collections du musée d'Orsay ».

- L. De Fourcaud, « Les Arts Décoratifs aux Salons de 1896 », Revue des arts décoratifs, article III, 1896, pp. 267-268 : « Jamais je n’avais remarqué, au Palais de l’Industrie, autant de relevés français. Relevés ou perspectives… dont de l’église de Ouistreham par M. Tardif. Un sûr indice d’une nouvelle orientation des esprits très favorable à la renaissance de l’idéal national et qui tend à se généraliser ? »

- Livret du 3e Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts, Pavillon des Beaux-Arts, place Bellecour, Lyon, du au , p. 146.

- Archives de Paris, archives fiscales, contributions directes et cadastre.

- Archives de Paris, registre de matricule du recrutement militaire, 1884, 2e bureau, no 16.

- Archives de Paris, acte de mariage no 1157, 1891, 17e arrondissement.

- Martine Hanotelle-Hervé, « Le Montmartre disparu de Georges Tardif », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissement de Paris, no 87, , pp. 36-47.

- Anciennement, adresse du 13, impasse Lamarck puis 13, rue Paul Féval de à (cf. Dictionnaire historique des rues de Paris, Édition de Minuit, Jacques Hillaret, 1960).

- Micheline Hanotelle, Georges Tardif, peintre de Montmartre (1864-1933), préface de Gaston Diehl, [catalogue d'exposition], musée de Montmartre, -, figure 22: Vue de Montmartre d'un étage élevé.

- Bruno Delarue, Van Gogh à Paris, Éditions Terre en vue, 2015.

- Rodolphe Trouilleux, Aux origines du musée de Montmartre, Éd. Bernard Giovanangeli, 2019.

- Dictionnaire historique des rues de Paris, Édition de Minuit, Jacques Hillaret, 1960.

- Pierre-Louis Menon, Marie-Louise Menon, Villiers-sur-Morin, Un village de peintres, Meaux, Éditions CREMP, 2011.

- Robert Martin, Brève histoire de Coutevroult, Dammarie-Les-Lys, Édition Amatteis, 1984 ; La route traversant le hameau de Dainville le sépare en deux communes depuis 1833, Coutevroult et Villiers-sur-Morin.

- Pierre Satet, Amédée Servin (1829-1884), Le Maître de la vallée du Morin et ses amis, collection dirigée par M.-G. Micbeth, les Grands Méconnus, 1999.

- Jean-Claude Gouvernon et Martine Clément, En avant la République de Montmartre, Éditeur La République de Montmartre, 2017, p. 178.

- Noël Coret, Les Peintres de la vallée de la Marne, Éd. Casterman, 1996, pp. 174 et 175.

- Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue de l’œuvre peint-tome II, no 771, Éditions Sous le Vent, 1986.

- Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue de l’œuvre peint-tome II, n° 242, 249, 250, 251, 252, Éditions Sous le Vent, 1986.

- Céline Coty, Jeanne Paquet et Jean-Paul Matifat, Léo Gausson et Maximilien Luce, Pionniers du néo-impressionnisme, catalogue d’exposition, musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne et musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie, Silvana Editoriale, p. 66 : lettre de Maximilien Luce à Léo Gausson du , Fonds d’archives du musée Gatien-Bonnet, Lagny-sur-Marne.

- Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue de l’œuvre peint-tome II, no 163, Éditions Sous le Vent, 1986.

- Micheline Hanotelle, Léo Gausson (1840-1944) Un peintre méconnu du post-impressionnisme, Presses universitaires du Septentrion, 2000.

- Pierre Eberhart, Les néo-Impressionnistes, chapitre « Léo Gausson », Éditions Ides et Calandes, Neuchâtel, 1970.

- Adolphe Tabarant, Maximilien Luce, Éditions G. Crès et Cie, 1928.

- Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue de l’œuvre peint-tome II, no 698, Éditions Sous le Vent, 1986.

- Céline Coty, Jeanne Paquet et Jean-Paul Matifat, Léo Gausson et Maximilien Luce, Pionniers du néo-impressionnisme, catalogue d'exposition, musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne et musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie, Silvana Editoriale, p. 21, référence 6: lettre de Maximilien Luce à Georges Tardif (et non à Léo Gausson), collection particulière.

- Pétition sur cinq pages in-8° ; voir galerie d’autographes Jean-Emmanuel Raux, 9, rue de l’Odéon, Paris.

- Archevêché de Paris, acte de baptême de Micheline, Marie, Alice Fonteneau no 137, le ; parrain: Léon Gausson, marraine: Alice Tardif, église Saint-Pierre de Montmartre, 18e arrondissement.

- Archives de Paris, acte de naissance no 4151, 1894, 18e arrondissement.

- André Antoine, Mes Souvenirs sur le Théâtre-Libre, Éd Arthème Fayard et Cie, 1921.

- Francis Prunier, Les Luttes d’Antoine, Édition Lettres modernes, 1964.

- fils de Charles Jacque (1813-1894), peintre et graveur.

- Archives de Seine-et Marne, acte de décès no 45, 1920, Crécy-la-chapelle.

- Martine Hanotelle-Hervé, « Georges Béal (1864-1969), sculpteur ornemaniste », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissement de Paris, no 86, , pp. 52-60.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Musée d'Orsay

- (en) Bénézit