Charles Jacque

Charles Émile Jacque, né le à Paris et mort dans la même ville le [1], est un peintre et graveur français de l'École de Barbizon.

_(cropped).jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 80 ans) Boulevard de Clichy (9e arrondissement de Paris, France) |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Fratrie |

Léon Jacque (d) |

| Enfants |

| Membre de | |

|---|---|

| Genres artistiques | |

| Distinctions |

Biographie

Charles Jacque commence par faire un apprentissage de graveur chez un fabricant de cartes géographiques, en 1830, mais se trouve enrôlé dans l'armée la même année et participe au siège de la ville d'Anvers au cours de la révolution belge. Il termine sa période militaire en 1835 avec le grade de caporal. Il reprend sa formation artistique en autodidacte. Il effectue de nombreux séjours à Épervans où sa famille réside depuis 1830. Il réalise un grand nombre de paysages et de scènes de la vie quotidienne de cette région.

Il part en Angleterre en 1836 et séjourne à Londres jusqu'en 1838. Il y conçoit une série de gravures sur bois pour illustrer une édition de l'œuvre de Shakespeare. Il illustre également La Grèce pittoresque et fournit des dessins pour des revues anglaises.

En compagnie de Jean-François Millet, Charles Jacque fréquente la ville de Barbizon dès 1845. Fuyant l'épidémie de choléra qui frappait Paris depuis le [2], Charles Jacque s'installe en août 1849 à Barbizon avec Jean-François Millet et Théodore Rousseau (1812-1867). Au début des années 1850, le groupe est rejoint entre autres par Jules Héreau.

Dès ses premières œuvres, les motifs qu'il affectionne sont d'inspiration rurale ou champêtre avec des représentations pastorales dans la nature ou dans des cours de ferme, des basses-cours picorant sur un tas de fumier, en compagnie de son ami Léon Dupuy qui ne fera pas carrière[3]. Il est le témoin objectif et amusé de toutes les scènes de la vie rurale. Il trouve son inspiration dans les paysages de l'Île-de-France, la Bourgogne, le Béarn, la Bretagne, etc.

Charles Jacque est aussi réputé comme aquafortiste. Il participe au renouveau de cette technique au XIXe siècle. Il commence sa carrière de graveur en 1836. Après avoir réalisé des gravures de reproduction d'après les maîtres hollandais, Jacque s'adonne à la gravure originale. Aidé par son ami Auguste Delâtre (1822-1907), il imprime ses premières séries d'eaux-fortes. Charles Baudelaire écrit dans son Salon de 1845 : « M. Jacque est une réputation nouvelle qui ira toujours grandissant, espérons-le. Son eau-forte est très hardie et son sujet très bien conçu. Tout ce que fait M. Jacque sur le cuivre est plein d'une liberté et d'une franchise qui rappelle les vieux maîtres »[4].

Henri Beraldi distingue deux périodes dans son œuvre gravé. La première est celle plus spontanée de petites vignettes d'inspiration hollandaise. La seconde, celle de la notoriété, est celle de la production de planches plus grandes d'où s'estompe « le caractère hollandais de son œuvre[5] ».

Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jacque fournit de nombreuses illustrations[6] pour les livres. Citons, parmi ces nombreux livres, Le Vicaire de Wakefield d'Oliver Goldsmith, La Chaumière indienne, une nouvelle publiée avec Paul et Virginie, La Grèce pittoresque de Christopher Wordsworth, Versailles ancien et moderne d'Alexandre de Laborde. Il livre aussi quelques dessins pour le journal L'Illustration (en 1851). Il est aussi un excellent caricaturiste et publie de nombreuses lithographies amusantes pour Le Musée Philipon et Le Charivari.

En 1843, il réalise des gravures sur acier pour les Contes du temps passé de Charles Perrault, paru chez Curmer.

Ses représentations animalières s'adressent particulièrement aux amateurs de beaux animaux que la zootechnie naissante propose aux éleveurs avertis. Ses moutons de prédilection sont des mérinos, race en vogue à cette époque. Ses volailles correspondent aux belles races dont les amateurs s'entichent alors. Il écrit une des premières monographies sur l'élevage de la volaille, Le Poulailler, publié par la Maison rustique en 1857 et réédité une dizaine de fois. À cette époque, à Barbizon, il se lance même dans la vente par correspondance d'œufs de poules sélectionnées.

En 1871, il achète la maison Guillaume André au Croisic et la restaure. Il y reçoit un certain nombre d'artistes connus[7].

Charles Jacque avait quatre enfants. Deux fils furent peintres paysagistes et animaliers, ainsi que graveurs et illustrateurs : Émile Jacque (1848-1912)[8], et Frédéric Jacque (1859-1931)[9]. Le fils de ce dernier, Marcel Jacque (1906-1981), fut également peintre, responsable du musée Rousseau à Barbizon[10]. Pendant la Commune, Charles Jacque éprouva un grand malheur, dont il ne s’est jamais consolé. Le troisième de ses fils, lui aussi artiste de talent, qui était garde national, fut rencontré par les troupes régulières, place Clichy, et fusillé. Jacque demanda qu’on ne lui en parlât plus, et en parla toujours. Il avait également une fille, mariée au peintre Camille Dufour, souvent récompensé[11].

Léon Jacque (1828-1896) est son frère et son élève. Il est membre de la société des aquafortistes en 1865 et participe aux Salons de 1864 à 1866.

Il avait son atelier au no 11 du boulevard de Clichy à Paris et une maison atelier au no 24 de la Grande Rue à Barbizon[12].

Charles Jacque est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise[8].

Décoration

Chevalier de la Légion d'honneur (29 juin 1867)

Chevalier de la Légion d'honneur (29 juin 1867)

Œuvre

Œuvres dans les collections publiques

Canada

- Québec, musée national des beaux-arts du Québec : La Bergerie, entre 1855 et 1890, huile sur toile[13].

États-Unis

- Cleveland, Cleveland Museum of Art : Bergère et moutons, vers 1876, huile sur bois[14].

- Fondation Chrysler : Le Grand Troupeau, huile sur toile[15].

France

- Bourg-en-Bresse, musée de Brou : Deux poussins, dessin[16].

- Brest, musée des Beaux-Arts : Paysage d'hiver au cheval, huile sur bois, 7,8 × 10 cm[17].

- Chalon-sur-Saône, musée Vivant Denon :

- Les bœufs à l'abreuvoir, 1853, huile sur toile.

- Dijon :

- musée des Beaux-Arts :

- Marine, huile sur toile, 37 × 55 cm[18] ;

- Paysage avec un berger et son troupeau, après 1849, dessin à la plume, encre de Chine sur papier, 25,5 × 20 cm[19].

- musée Magnin : Moutons à l'approche de l'orage, huile sur toile[20].

- musée des Beaux-Arts :

- Grenoble, musée de Grenoble : ensemble de dessins et d'estampes[21]

- L'Isle-Adam, musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq :

- Nemours, château-musée de Nemours :

- Le Laboureur, 1845, eau-forte, 15 × 21,7 cm[25].

- Bord d'une rivière, 1846, eau-forte, 16,8 × 21,7 cm[26].

- Deux cochons, 1848, eau-forte, 23,7 × 31,5 cm[27].

- Porcher surveillant son troupeau, effet du soir, 1850, eau-forte, 17,4 × 25,4 cm[28].

- La Truffière, XIXe siècle, eau-forte, 29,8 × 22,4 cm[29].

- Paris :

- Reims, musée des Beaux-Arts :

- Moutons à l'abreuvoir, vers 1850-1855, huile sur bois, 37,6 x 46,3 cm[38]

- Moutons, vers 1865, huile sur bois, 25,6 x 59,9 cm [39],

- Moutons aux pâturage, 1873, huile sur toile, 81,2 x 65,4 cm[40]

- Le Pont, huile sur toile, 55,7 x 65,7 cm [41]

- Canards dans une basse-cour, huile sur bois, 8,1 x 10,4 cm [42]

- Rouen, musée des Beaux-Arts : Nature morte, huile sur toile marouflée sur bois[43].

Russie

- Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage : Troupeau dans un paysage, 1872, huile sur carton[44].

Ouvrages illustrés

- William Shakespeare, Œuvres, 1836-1838

- Christopher Wordsworth, La Grèce pittoresque, 1836-1838

- Paul et Virginie, 1838

- Les Français peints par eux-mêmes, vers 1840

- Charles Perrault, Contes du temps passé, Paris, Curmer, 1843

- La Pléiade

- Jardin des Plantes

- Chansons de Béranger

- Bretagne illustrée

Récits

- Histoire de La Ramée, histoire d'un ex-fusilier, raconté par Charles-Émile Jacque, ex-caporal, 1835.

- Charles-Émile Jacque (ill. Charles-Émile Jacque), Le Poulailler, Monographie des poules indigènes et exotiques, Librairie agricole de la Maison rustique, , 360 p. (lire sur Wikisource)

- Œuvres de Charles Jacque

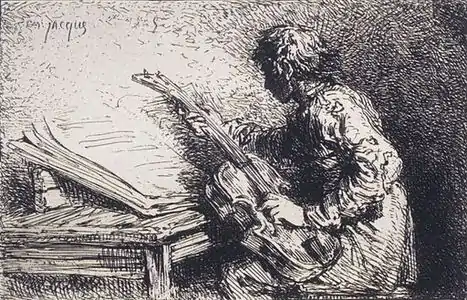

Musicien (entre 1843 et 1847), eau-forte, New York, Brooklyn Museum.

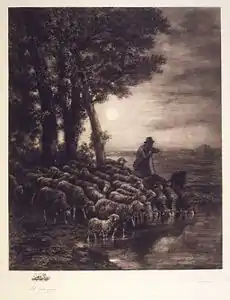

Musicien (entre 1843 et 1847), eau-forte, New York, Brooklyn Museum. Clair de lune (entre 1886 et 1890), eau-forte, New York, Brooklyn Museum.

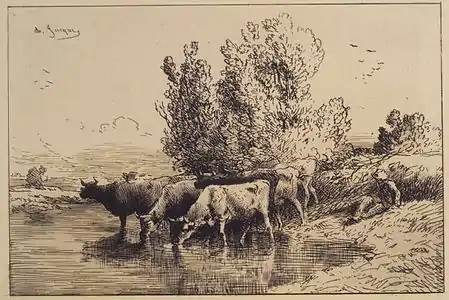

Clair de lune (entre 1886 et 1890), eau-forte, New York, Brooklyn Museum. Vaches (vers 1865), eau-forte, New York, Brooklyn Museum.

Vaches (vers 1865), eau-forte, New York, Brooklyn Museum. Le Départ de la bergerie (entre 1880 et 1889), New York, Brooklyn Museum.

Le Départ de la bergerie (entre 1880 et 1889), New York, Brooklyn Museum. L'Hiver (entre 1863 et 1867), eau-forte, New York, Brooklyn Museum.

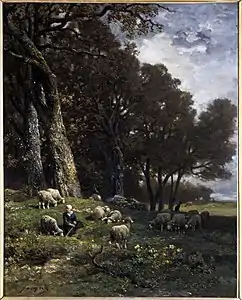

L'Hiver (entre 1863 et 1867), eau-forte, New York, Brooklyn Museum. Moutons au pâturage, musée des Beaux-Arts de Reims[40]

Moutons au pâturage, musée des Beaux-Arts de Reims[40]

Salons

- Salon de 1845, 1846, 1847, 1871 (Moutons au pâturage).

- Salon de Munich et Salon de Vienne.

Élèves

- Camille Dufour

- Charles-Olivier de Penne (1831-1897)

Hommages

La ville d'Épervans a donné son nom à une école élémentaire.

Notes et références

- État civil de Paris Actes d’état civil, « Acte de décès n° 624 (vue 24/31) : cote 09 V4E 8811 », sur Archives en ligne de la Ville de Paris, (consulté le ).

- Gallica BnF, Rapport sur le choléra morbus de Paris, épidémie de 1849, Lyon, Imp. de Rodanet, 1849 (de mars à septembre 1849 : 16 000 morts).

- Le peintre Galien-Laloue fit connaissance en 1874 de cet artiste de cinquante quatre ans son aîné, et a repris son nom comme pseudonyme peut-être pour le faire connaître du monde de l'art, lui donner une deuxième vie (Noé Willer, Eugène Galien-Laloue (1854-1941), catalogue raisonné ; le triomphe de paris, Paris, Noé Willer ; New York, Alexander Kahan Fine Arts, 1999 (ISBN 9782951405608)).

- Pierre-Olivier Fanica, Charles Jacque, 1813-1894 : École de Barbizon. Graveur original et peintre animalier, Montigny-sur-Loing, Art Bizon, 1995, 288 pages, p. 25.

- Pierre-Olivier Fanica, op. cit., p. 141.

- Gravées sur bois.

- Le croisic, ville historique, panneau de présentation de la maison Guillaume André, consulté sur site en octobre 2015.

- 32e division. Voir Paul Bauer, Deux siècles d'histoire au Père Lachaise, Mémoire et Documents, , 867 p. (ISBN 978-2-914611-48-0), p. 431.

- Ce dernier étant né à Montrouge et mort à Barbizon.

- Né au domicile de son père, no 65 rue Lepic à Montmartre, il repose au cimetière de Barbizon. (Roger Karampournis, Barbizon d’hier et d’aujourdh’hui, Héricy, Éditions du puits fleuri, 2002, p. 150 (ISBN 2-86739-151-2) ; André Roussard, Dictionnaire des peintres à Montmartre, Paris, Éditions André Roussard, 1999, p.320 (ISBN 978-2-95136-010-5))).

- « Charles Jacque », Le Figaro, no 128, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- Plaque commémorative sur la façade.

- « La Bergerie », sur www.mnbaq.org, (consulté le ).

- Bergère et moutons, notice sur le site du Cleveland Museum of art.

- Roger Karampournis, Barbizon d'hier et d'aujourd'hui, Éditions du Puits Fleuri, 2002, p. 151.

- « Deux poussins », notice no 09630003757, base Joconde, ministère français de la Culture.

- Renaissance du musée de Brest. Acquisitions récentes, musée du Louvre, pavillon de Flore, département des peintures, -.

- « collections du musée des Beaux-Arts de Dijon - Affichage d'une notice », sur mba-collections.dijon.fr (consulté le ).

- « collections du musée des Beaux-Arts de Dijon - Affichage d'une notice », sur mba-collections.dijon.fr (consulté le ).

- « Moutons à l'approche de l'orage », notice no 50110000540, base Joconde, ministère français de la Culture.

- Guiffrey 1866.

- « Repas de paysans dans une grange », notice no M0435001276, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Repos des paysans », notice no M0435001270, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Lavandières dans une cour de ferme », notice no M0435001230, base Joconde, ministère français de la Culture.

- photo.rmn.fr.

- photo.rmn.fr.

- photo.rmn.fr.

- photo.rmn.fr.

- photo.rmn.fr.

- « Bergère debout appuyée sur un tronc, gardant un troupeau de moutons », notice no 50350039147, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Chien de berger surveillant un troupeau de moutons », notice no 50350016779, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Hommes et chevaux à l'abreuvoir dans une cour de ferme », notice no 50350043173, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Paysage avec un troupeau de porcs », notice no 50350112415, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Moutons au pâturage », notice no 000PE001582, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « La grande bergerie », notice no 000PE001581, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Troupeau de moutons dans un paysage ou Berger conduisant un troupeau de moutons en plaine », notice no 000PE001583, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Boeufs à l'abreuvoir », sur Musée d'Orsay (consulté le ).

- « Moutons à l'abreuvoir, JACQUE », sur Portail officiel des Musées de Reims (consulté le ).

- « Moutons, JACQUE », sur Portail officiel des Musées de Reims (consulté le )

- « Moutons au pâturage, JACQUE », sur Portail officiel des Musées de Reims (consulté le ).

- « Le pont, JACQUE », sur Portail officiel des Musées de Reims (consulté le )

- « Canards dans une basse-cour, JACQUE », sur Portail officiel des Musées de Reims (consulté le )

- « Nature morte », notice no 000PE029814, base Joconde, ministère français de la Culture.

- Troupeau dans un paysage, notice sur le site du musée de l'Ermitage.

Annexes

Bibliographie

- Dictionnaire Bénézit.

- J.-J. Guiffrey, L'œuvre de Ch. Jacque, catalogue de ses eaux fortes et pointes sèches, Paris, Lemaître, .

- Pierre-Olivier Fanica, Charles Jacque, 1813-1894, graveur original et peintre animalier, Art Bizon,

Iconographie

- Paul Lafond, Portrait de Charles Jacque, gravure parue dans l'Artiste en 1894.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Galerie nationale de Finlande

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en + sv) Nationalmuseum

- (de) Österreichische Galerie Belvedere

- (nl + en) RKDartists

- (en) Te Papa Tongarewa

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :