Paramé

Paramé est un quartier de Saint-Malo, ancienne commune d'Ille-et-Vilaine, qui a fusionné avec Saint-Servan et Saint-Malo le [1].

| Paramé | |||||

L'ancienne mairie vue de la place Georges Coudray. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Saint-Malo | ||||

| Commune | Saint-Malo | ||||

| Intercommunalité | Saint-Malo Agglomération | ||||

| Statut | Ancienne commune | ||||

| Code postal | 35400 | ||||

| Code commune | 35213 | ||||

| Démographie | |||||

| Population | 8 811 hab. (1962) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 39′ 27″ nord, 1° 58′ 58″ ouest | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | |||||

| Commune(s) d'intégration | Saint-Malo | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

| |||||

Paramé est situé à l'est de Saint-Malo, à laquelle il est relié par le Sillon. Paramé est connu pour sa longue plage de près de deux kilomètres couramment appelée plage de Rochebonne.

Toponymie

Dans les chartes on trouve en 1319 Ecclesia de Passu ramato[2] ; il s'agit là d'une mauvaise latinisation du mot gaulois Parama, et au XVIIe siècle Pasramé. En revanche, le premier registre paroissial de Paramé du 1454, l'un des plus anciens de France, est beaucoup plus fidèle à l'origine du nom, puisqu'il porte en titre le nom de Paramet, devenu Paramé.

Le nom de Paramé vient du mot gaulois Parama, qui veut dire « le plus élevé », et désigne le plateau s'abaissant brusquement jusqu'au niveau de la mer, entre le bas des Rousses et le bas des Masses[3].

Histoire

La fréquence de pierres taillées sur ses plages attestent d'établissements humains à l'époque préhistorique.

Paramé faisait partie du domaine de l'ancienne tribu gauloise des Coriosolites (avec Corseul puis Aleth comme capitale). L'arrivée des Bretons au VIe siècle fut le fait de moines venus christianiser la région païenne. Peu d'implantations bretonnes, avec seulement quelques noms de lieux de cette origine, tel que Limoëlou, sont à dénombrer. Le bourg de Paramé s'étendait jusqu'au XVIIIe siècle sur le plateau du centre-bourg actuel. L'agrandissement de la ville vers les zones endiguées ne date que du XIXe siècle.

Moyen Âge

Au VIe siècle, sur le sommet du plateau de Paramé, avait été créé un prieuré sous le nom de « Prieuré Saint-Domin » ou Lann Donneck, ce dernier étant le compagnon de saint Malo qui débarqua avec 33 religieux sur l'île de Cézembre. Donneck reçut pour mission de fonder une maison religieuse sur la terre ferme. Une chapelle dédiée à saint Domin existait en 1249.

On sait qu'avant 1300 il existait à l'endroit du bourg une église et un prieuré, puisqu'une bulle pontificale de 1303 réunit le prieuré à l'église, probablement parce que les moines du prieuré avait quitté Paramé pour réintégrer une abbaye dont on ignore tout. Le nom du prieuré Saint-Domin, permet seulement de penser que le saint vénéré à Paramé, s'identifie avec le saint, sous le vocable duquel est placée la paroisse de Saint-Domineuc, commune d'Ille-et-Vilaine proche de Saint-Malo.

Le prieuré de Saint-Domin constituait un fief vassal de la seigneurie ecclésiastique de Saint-Malo. Le territoire de ce fief s'étendait jusqu'aux limites de l'ancienne commune de Paramé, mais ce territoire était morcelé par des enclaves dépendant, soit de la seigneurie ecclésiastique de Dol, pour constituer le fief de Saint-Ideuc, soit de la seigneurie du Plessis-Bertrand, pour constituer le fief du Haut-Salmon de Paramé dont le bailli était à la Salmonais. Le recteur de Paramé, prieur de Saint-Domin, était le bailli de l'évêque et du chapitre pour le fief de Saint-Domin.

Le prieuré était situé à l'angle est du cimetière. En 1712, il était en ruines et ne fut pas relevé de ses ruines. Quelques dizaines d'années plus tard, le presbytère fut construit sur l'emplacement des ruines du prieuré. Aujourd'hui, cette construction porte le nom de « Petit Choisy ».

Les fondations du monastère de Mandane, créé par saint Scubillion, auraient été retrouvées dans de petites cellules au Minihic. Compagnon de saint Pair, saint Scubillion était né, comme celui-ci, à Poitiers après 480. D'abord moines au monastère d'Ersion à Saint-Jouin de Marnes (dans l'actuel département des Deux-Sèvres), ils furent envoyés pour évangéliser le Cotentin. Ils fondèrent des monastères à Coutances, Bayeux, Rennes et Le Mans. Saint Pair fonda un monastère à Scissy puis devint évêque d'Avranches. Il mourut en 565. Saint Scubillion disparut dix ans plus tard (leur fête est le 16 avril). Le monastère fut vraisemblablement détruit lors des invasions vikings qui s'étaient implantés à Aleth (Saint-Servan), Saint-Suliac (mont Garot), Dinard et dans la région d'Erquy.

Au Moyen Âge, parmi les importantes seigneuries médiévales de Paramé, citons le Vausalmon, et le Pont Pinel. L'important domaine du Plessix Bertrand, dont le château se trouvait en Saint-Coulomb, s'arrêtait à l'épi de la Hoguette. De cette fameuse seigneurie provient la famille du connétable Bertrand Du Guesclin. Des historiens ont attribué la paternité de Jacques Cartier à la ville de Paramé.

Temps modernes

Fuyant les persécutions, des bénédictins anglais s'installent à Paramé à partir de 1611 avant de rejoindre Saint-Malo. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs camps militaires y furent installés, afin de prévenir les débarquements anglais. À partir de cette époque, Paramé fit partie de la grande politique de défense de la côte nord de la Bretagne, avec la construction du fort d'Arboulé ou de la Varde. Le romantisme doit à la Grand Plage de Paramé lorsque Chateaubriand se rendait au fort de La Varde pour y rêver.

En 1730, une très forte marée d'équinoxe emporte presque entièrement le Sillon[5].

Le , les Anglais débarquent à Cancale. Ils établissent un campement de 4 000 hommes entre Paramé et Saint-Ideuc, pillent et détruisent de nombreux navires à Saint-Servan. Les Britanniques rembarquent le à l'annonce de l'arrivée de troupes françaises de Basse-Bretagne et de Normandie[6].

Dans les années 1780, le secteur agricole représentait 40 % des actifs, les marins et soldats plus du tiers et l'industrie et l'artisanat 20 % répartis entre le bâtiment et les activités portuaires (charpentiers…).

À la fin du XVIIIe siècle, les terrains agricoles s'étendirent sur les bois, dunes et marais. La vie agricole pouvait être divisée en quatre secteurs : lin et chanvre sur 6 hectares, légumes sur 26 hectares (légumes de plein champ, comme les fèves et les pois). Les pommes de terre qui apparaissent couvriront alors 150 hectares en 1842. Les fourrages s'étendent eux sur plus de 150 hectares, le blé sur plus de 500 hectares, soit plus de 50 % des cultures, un peu de colza (80 hectares en 1842) et du tabac à partir de 1795 environ avec le blocus britannique. Le tabac représentera quelques hectares au début du XIXe siècle.

Un nombreux cheptel était élevé grâce aux prairies, aux friches et aux cultures fourragères, avec 1389 animaux (sans compter la paroisse de Rothéneuf). Avec plus de 800 ovins, 150 chevaux, Paramé approvisionnait la ville de Saint-Malo.

Révolution française

En 1789, les deux paroisses Paramé et Rothéneuf devinrent deux communes rassemblées en un canton. Rothéneuf était le port de Paramé. Sous le prétexte qu'elle était trop petite et enclavée, la commune de Saint-Ideuc fut supprimée définitivement et intégrée à Paramé, le .

L’organisation des fêtes révolutionnaires témoigne de l’accueil favorable de la population de Paramé aux changements apportés par la Révolution française, surtout après la fin de la Terreur :

- l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI, accompagnée d’un serment de haine à la royauté et à l’anarchie, est fêté (à partir de 1795). C’est la fête qui a le plus de succès[7] ;

- la fête du 26 messidor (14 juillet) est prévue et organisée à partir de 1794, mais n’est pas ou peu suivie[8] ;

- les autres fêtes républicaines sont peu suivies, notamment à cause du manque de succès du calendrier républicain, qui fait que les fêtes d’Ancien Régime et les nouvelles ne coïncident pas[8]. On peut citer les fêtes de la Jeunesse, de la Reconnaissance au printemps, et la fête de l’Agriculture, en juillet.

XIXe siècle

Le est fait mention pour la première fois des « Bains de Mer » sur les registres de la commune.

Une importante communauté britannique y demeurait à la fin du XIXe siècle. Une église anglicane est inaugurée en juin 1893 dans une maison avenue Duguay-Trouin[5] (nommée depuis 1968 avenue de Brocéliande) pour cette communauté (depuis 1980, l'église est un lieu de culte des témoins de Jéhovah).

Entre 1860 et 1870, la pointe de Rochebonne accueille de grandes villas balnéaires. De 1880 à 1910, une longue digue fut construite pour protéger les dunes[9] et permettre leur lotissement, lançant Paramé comme station balnéaire. Cette digue, bordée de maisons de la Belle Époque, est resté depuis un lieu de promenade fréquenté.

À partir de 1880, le banquier parisien Hébert commence l'urbanisation des quartiers des Nielles de Paramé et de la Hoguette, pour en faire un quartier balnéaire.

En 1883 sont édifiés le Grand Casino de Paramé (démoli en 1937)[10] et le Grand Hôtel, transformé en 1963 en Thermes marins.

Le , la nouvelle église est inaugurée[6]. Le clocher ne sera achevé que 15 ans plus tard en , dominant la ville avec une hauteur de 57 mètres.

Le , le conseil municipal de Paramé adopte l'éclairage public à l'électricité au moyen de 62 lampes en remplacement des 12 lanternes à pétrole en service. Une usine est construite dans ce but au bas de la côte des Masses. Un an plus tard, le , l'éclairage public électrique est inauguré[5].

Cette urbanisation rend nécessaire la délimitation précise des communes de Paramé et de Saint-Malo. Elle est fixée en 1897 mais ne sera acceptée définitivement que deux ans plus tard. Elle part de la digue, entre les villas « La Suédoise » et « Marguerite », à 280 mètres de la croix de Mi-grève, et se dirige vers le sud jusqu'au boulevard Hébert puis vers l'est en suivant ce boulevard jusqu'à l'intersection avec l'avenue Jules-Simon puis elle reprend la direction du sud jusqu'à l'avenue Charles-Prévet qu'elle suit jusqu'au bas de la côte des Masses[5].

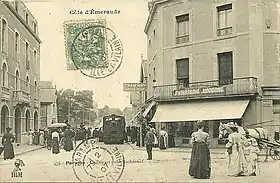

Tramways

En 1889, un tramway à vapeur est inauguré en août entre les trois villes, Paramé, Saint-Servan et Saint-Malo[6]. Les travaux ont été exécutés par la Société Wilmart de Bruxelles et les quatre premières locomotives viennent de Carel Frères, à Gand. La Société des tramways bretons est créée. En 1896, est mise en service une ligne Paramé/Rochebonne-Rothéneuf à la suite de l'avis favorable du conseil municipal en date du autorisant la Société du Tramway de Rothéneuf à exploiter cette ligne pendant trois mois l'été. Deux ans plus tard, en 1898, la ligne de tramway Paramé-Cancale est inaugurée.

Vie poétique

La vie poétique fut importante à Paramé, à la fin du XIXe siècle. Le poète Louis Tiercelin y publiait une revue, L'Hermine. Il fit découvrir le poète Guy de Villartay, originaire du manoir de la vallée, au Petit-Paramé. Théophile Briant, l'ami de Max Jacob, d'André Breton, de Jean Vodaine, le confident de Louis-Ferdinand Céline et de Colette, faisait régner une vie extrêmement brillante dans cette petite ville. Dans son moulin, La Tour du Vent, étaient situées les Éditions du Goéland qui publiaient la revue du même nom. Le grand poète, Patrice de la Tour du Pin, faisait partie de ses jeunes protégés. Le prix du Goéland était décerné à la brasserie Lipp à Paris et agrémenté de sommes importantes. Robert Sabatier affirme « qu'aucun de ceux que l'aile du Goéland a effleurés ne peut l'oublier. »

De 1900 à 1939

Le , la digue est détruite sur 350 mètres entre Rochebonne et la plage de la Hoguette[5]. En 1914, nouvelle brèche d'une trentaine de mètres sur la digue[5].

Première Guerre mondiale

Six des dix frères Ruellan engagés au front sont tués au combat (un septième gazé mourra quelques années plus tard), en faisant la fratrie française la plus touchée de la guerre. La rue où se trouve leur maison familiale (aujourd'hui la bibliothèque-annexe de Paramé) sera renommée après-guerre rue des Six-Frères-Ruellan.

Entre-deux-guerres

En 1921, un décret présidentiel est pris le faisant de Paramé une station climatique[6]. Ce décret autorise la mairie à prélever une taxe de séjour qui va servir aux travaux d'assainissement. Le Conseil municipal, dans le but de promouvoir le tourisme, décide alors de créer des armoiries pour la ville.

En 1931 un nouvel hôtel des Postes, Télégraphes, Téléphones est inauguré en haut du boulevard Rochebonne par le ministre des Postes Charles Guernier[6] (la poste y restera jusqu'en 1993 et l'inauguration d'une nouvelle poste à côté de l'ancienne mairie).

Seconde Guerre mondiale

Paramé fut un lieu de combats entre troupes américaines et allemandes en août 1944 lors de la libération de Saint-Malo que les Allemands avaient transformée en forteresse (Festung Saint-Malo).

La bataille pour la libération de Paramé durera une semaine. En effet, les Alliés après avoir réussi la percée d'Avranches ne laissèrent que quelques divisions libérer la Bretagne, le gros des troupes alliées étant affecté dans un mouvement vers l'est pour prendre les Allemands en tenaille en Normandie. De plus en Bretagne, la priorité était donnée à la prise de Brest. Ainsi les premiers jours de l'attaque de Saint-Malo ne se feront qu'avec de l'artillerie et de l'infanterie. Les premiers chars ne se présenteront que quatre jours plus tard.

Paramé constituait alors une des lignes de défense allemandes. Il existait ainsi une ligne anti-chars de la plage du Minihic, passant par les Réservoirs, la fontaine aux Pèlerins, le pont Robert, la Godelle et finissant à la voie ferrée[11]. Cette ligne était constituée d'un réseau de fils barbelés et de nombreux champs de mines, renforcé par des tranchées et des abris de mitrailleuses. Elle est soutenue, au nord sur la côte par le fort de la Varde avec des batteries et des abris bétonnés, en arrière par le fort du Tertre aux Loups et par la casemate du phare de la Haize. La principale défense est constituée par le fortin de Saint-Ideuc avec quatre canons auquel est associé un double blockhaus aux Réservoirs capable de couvrir tout le terrain entre le Lupin et le village du Gué et un blockhaus à la fontaine aux Pèlerins qui lui couvre la Croix Désilles, les Chênes et le Bélévent. Du Bélévent à la Godelle et à la voie ferrée, la défense est plus faible : quelques champs de mines, des maisons d'habitation fortifiées et de petits abris pour mitrailleuse[11]. C'est par là que passeront les Américains. En arrière de cette ligne de défense, les Allemands ont fortifié quelques points, dont la maison de l'armée du Salut, à Parc Ombrages, aux Chênes. Une batterie et des tunnels sur la montagne Saint-Joseph protègent l'accès du marais.

Mais les Allemands se sont surtout protégés contre une attaque venant du nord, depuis la mer. Or l'attaque viendra du sud, des terres, et la plupart des canons de la côte, tournés vers le nord seront inopérants. La garnison allemande est assez hétérogène, comme la plupart des troupes stationnées sur les côtes de la Manche. Elle est estimée à environ 3000 hommes pour la seule défense de Paramé et est composée d'hommes de la Marine allemande, boulevard Hébert, d'infanterie de la Wehrmacht à Rochebonne, de troupes russes à Parc Ombrages et au Val, d'hommes de la Luftwaffe à Saint-Ideuc, etc.[11].

À quelques rapides abandons de positions, s'oppose une résistance acharnée sur certains points. Le colonel von Aulock, commandant allemand de la forteresse Saint-Malo, fermement décidé à résister, avait fait évacuer la population civile de Paramé.

Après la percée de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine le , les Américains sont stoppés par les canons situés sur les crêtes de Saint-Méloir-des-Ondes, où se situe une batterie qui aura une grande importance pour la suite de la bataille : la « M.K.B Cancal » (M.K.B pour Marine-Küsten-Batterie, batterie côtière de marine opérée par la Kriegsmarine). Cette batterie est située sur les hauteurs du Château Richeux (Ra S 101). Elle est armée de quatre canons de 7.5 cm Flak Vickers-Armstrongs et n'a jamais été terminée. À partir du , elle est occupée par des éléments italiens en provenance de la base sous-marine de Bordeaux. Mais très vite le Haut Commandement de la Kriegsmarine, à la suite de mauvaises expériences avec le même type d'unité, décide d'affecter ces mêmes Italiens sur l'île de Cézembre. Sur place, ils sont remplacés par des troupes allemandes.

Le , les premières troupes d'infanteries américaines arrivent sur Paramé. Une contre-attaque est réalisée par les troupes allemandes de la Varde, par le boulevard Chateaubriand, afin d'essayer de prendre en tenaille les forces américaines avancées sur la digue de Paramé. Les Américains commencent à prendre la batterie sous leurs feux. La position résiste malgré ses défenses précaires et parvient même à abattre un avion d'observation d'artillerie le . Le jour suivant des renforts sont envoyés depuis Saint-Malo pour tenter de tenir la batterie face à la poussée américaine, sans succès. La batterie est prise ce même jour. Juste avant sa chute, les Allemands transfèrent une partie des munitions vers une batterie utilisant des canons similaires dans la zone de Paramé"[/i]-Texte Kalenbach

Les Américains ne nettoient le secteur de Saint-Méloir que le . Le , alors que le secteur de Cancale (K.V.U.Gruppe Cancale) est évacué par les Allemands, l'infanterie américaine se heurte à la seconde ligne de défense, en fin de soirée (de la plage du Minihic, passant par les Réservoirs, la fontaine aux Pèlerins, le Pont Robert, la Godelle jusqu’à la voie ferrée, pour la partie de Paramé).

Les combats pour la ville de Paramé - Sainte-Ideuc durèrent une semaine. Si Paramé à moins souffert que Saint-Malo, presque entièrement détruite, une centaine de maisons furent néanmoins détruites et mille autres sont endommagées[11].

Chronologie des combats

- Dimanche

- Matin : bombardement

- de La Godelle (Wn 610-1×7,5 cm F.K, Wn signifiant Widerstandsnest, « nid de résistance » en allemand),

- de la Montagne Saint-Joseph (S 234-3×2 cm Flak 30, environ 550 hommes)

- de la Baneville (Wn 606-1×7,62 cm I.K.H 290r, 1×5 cm K.W.K L/60, environ 60 hommes)

- de la M.K.B Paramé (4×7,5 cm Flak Vickers-Armstrong, 3×2 cm Flak)

- du point d'appui des Réservoirs (Wn 603-1×7,5 cm Pak 40,1×4,7 cm Pak 181 f,1×2 cm Flak)

- de la batterie de la Bastide (W 602-4×7,5 cm, environ 100 hommes)

- Après-midi : prise du point d'appui du Val (Wn 611a-1×7,62 cm I.K.H. 290r) de la Baneville à 16h30, assaut d'infanterie soutenue par des lance-flammes qui échoue sur la M.K.B Paramé, assaut blindé contre La Godelle.

En cette fin de journée, 2 points d'appui sont tombés et 2 assauts ont échoué.

- Lundi

Nouveaux assauts contre La Godelle mais sans résultats, le reste du front ne bouge pas.

- Mardi

Les Américains mènent à Paramé un assaut visant à isoler l'ennemi dans la zone Saint-Ideuc/La Varde.

- Matin : Prise de la Godelle et combats d'approche à la Montagne Saint-Joseph.

- Après-midi : après de durs combats les Américains sont maîtres du sommet, grâce aux chars, et d'un des tunnels de la Montagne Saint-Joseph (18h30), prise de la H.K.B « les Ormeaux » (S 160a-4×15,5 cm s.F.H 414 f,3×2 cm Flak 30, HKB pour Heeresküsten-Batterien, batterie côtière de l'armée), capture de l'état-major. Contre-attaque allemande depuis la côte vers le centre de Paramé, menée par des éléments de l'Ost. Bataillon 602 et l'Ost Batterie 582, le commandement allemand est déçu de l'attitude de ces fantassins « russes » (en fait originaires de républiques soviétiques) et des artilleurs qui ont saboté leur pièces et se sont enfuis.

- Soirée : la ville est presque coupée en deux, les Américains ayant capturé son centre nerveux dans sa quasi-totalité. Le sort de la bataille est joué et les points d'appuis qui restent à l'est sont isolés ou sont en passe de l'être.

- Mercredi

- Encerclement de la pointe de Rochebonne (Wn 111-1×8,8 cm Pak 43/41,2×5 cm K.w.K)

- En fin de journée, les derniers défenseurs de la Montagne Saint-Joseph, piégés dans leur tunnel n'ont d'autre choix que de se rendre.

Les Américains viennent d'atteindre la côte et ont donc coupé la ville en deux. Ils s'apprêtent à faire mouvement vers l'est.

- Jeudi

- Matin : prise de la pointe de Rochebonne ainsi que de la Boulnaye (Wn 111a-1×7,5 cm PaK 97/38,2×4,7 cm Pak 181 f,1x 4,7 cm SGL t)

- Soirée : destruction de la casemate de la Haize par un obus incendiaire (Wn 601-1×7,62 cm I.K.H 290r,1×2 cm Flak 38)

dans la nuit du 10 au 11, bombardement du secteur des Nielles (S 222 et 221-3×2 cm Flak 38,Stab gem.Flak.Abt.343).

Ce jour, les Américains ont essentiellement progressé le long de la côte afin de terminer l'encerclement de Saint-Ideuc, donc de la dernière épine dans leur pied à l'est. Avec la prise de la Boulnaye, il n'y a plus qu'un faible point d'appui entre eux et la batterie de marine.

- Vendredi

- Prise de La Bastide en soirée.

- Destruction du dernier canon de la batterie de marine.

En cette fin de journée, les Américains sont maîtres de Paramé en intégralité et seuls cinq points d'appuis leur opposent encore un semblant de résistance à Saint-Ideuc. Les derniers combats sont proches.

- Samedi

- Matin : malgré la vivacité des défenses rapprochées, la batterie de Saint-Ideuc est emportée de haute lutte après que le dernier carré de défenseurs aient péri dans l'explosion de la soute qui les abritait. Les Américains font une centaine de prisonniers, pour la plupart issus de la Luftwaffe.

- Après-midi : prise du point d'appui des Réservoirs à 14h00.

Il ne reste le au soir que trois points d'appuis encore tenu précairement par l'occupant

- Dimanche

- Les points d'appuis du Minihic (W 109a-1×5 cm K.w.K L/42,1×5 cm K.w.K,2x Pak) et de la rue de La Haize (3×2 cm Flak 30?) sont pris d'assaut et tombent rapidement.

- En fin de soirée, à 21h30, le Stutzpunkt du fort de la Varde (S 109- 2×7,5 cm le. F.K 243h, 2×5 cm K.w.K L/60, 1×5 cm K.w.K L/42, 1×4,7 cm Pak 36 t, 2×2 cm Flak) tombe après un dernier bombardement.

Avec la prise de la Varde, c'est toute la façade orientale de la Festung Saint-Malo qui tombe aux mains des Américains.

Années 1960 et la fusion des trois communes : Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé

L'idée d'une fusion des trois villes Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé est une idée ancienne. En 1750, une proclamation servannaise allait dans ce sens[12]. Les 3 centres n'étaient distants que de trois ou quatre kilomètres et le développement des communes avait rendu les trois villes mitoyennes. Certes, elles demeuraient différenciées par leur vocation. Saint-Malo restait la ville historique, commerciale et tournée vers le port, Saint-Servan plus havre de retraite et port de pêche, Paramé, à l'origine bourg rural et agricole était devenue une station balnéaire. Mais l'activité économique des trois villes s'imbriquait de plus en plus.

En 1947, lors de la reconstruction de Saint-Malo, l'idée est relancée par le préfet Billecard. En 1962, l'union CFTC de Saint Malo interpelle les trois maires dans un rapport économique indiquant que le développement de l'agglomération ne pourra se faire que dans l'unité des trois communes. Le et le , les conseils municipaux de Saint-Servan et de Paramé se prononcent pour la fusion mais à la suite de ces demandes, le préfet demande l'avis du conseil municipal de Saint-Malo, dirigé alors par Guy La Chambre, qui rejette la fusion le [12].

1965 est l'année des élections municipales. Un projet d'union est formulé par le Comité d'action locale pour l'expansion de Saint-Malo. Le , le conseil municipal de Saint-Servan relance l'idée d'une fusion, suivi par celui de Paramé le et ce dans les plus brefs délais. Le conseil municipal de Saint-Malo freine encore, se déclarant le , seulement prêt à étudier cette fusion[12]. Finalement en 1966, après un nouveau vote pour la fusion des conseils municipaux de Saint-Servan, puis de Paramé, le conseil municipal de Saint-Malo vote à son tour le pour une fusion dans les deux ans. Le préfet active alors le processus et le ministre de l'Intérieur Christian Fouchet signe le décret de fusion le . Les maires perdent alors leurs prérogatives, les trois villes étant administrées par une délégation spéciale jusqu'à la tenue d'élections municipales le [12]. Marcel Planchet, maire de Saint Servan (et seul des trois anciens maires à se présenter) est élu maire du "Grand Saint-Malo".

Fin du XXe siècle

En 1994, l'IUT de Saint-Malo est implanté à Paramé. En 2015, le lycée

La culture des fleurs et la fête des Œillets

En 1899, la Société des serres de Bretagne construisit les premières serres à Paramé pour la culture des tomates pour l'exportation vers le Royaume-Uni ainsi que des fleurs, arums et narcisses. MM. Richon et J. Hermès développèrent les fleurs (œillets) et importèrent les premières variétés à grosses fleurs (Thomas Lawson) dont l'apparition avait fait sensation aux États-Unis.

À partir de 1956 eut lieu la première « fête des œillets », deux jours au mois de juillet à travers toute la ville avec défilé, chants et danses folkloriques principalement bretons. Cette fête qui perdurera à Paramé après la fusion des trois communes deviendra en 1978 la fête du Clos Poulet en s'étendant à Saint-Malo puis vingt ans plus tard Folklores du monde[13].

Politique et administration

Quartiers

- Saint-Ideuc : ancienne commune, elle a été rattachée à Paramé dès juillet 1792. La paroisse de Saint-Ideuc dépendait du diocèse de Dol. Elle aurait été fondée au VIe siècle par saint Samson, compagnon de saint Iltud ou Ideuc, né en 495 et fondateur du diocèse de Dol. Iltud, apparenté au fameux roi Arthur, créa le monastère de Llanwit Major au royaume de Clamorgan (aujourd'hui comté) au Pays de Galles et une école qui enseigna à saint Gildas, saint Samson, saint Paul Aurélien, etc. Né en 420, il mourut à Dol en 510 et fut inhumé au monastère de Llandifen où son tombeau se voit encore. Aujourd'hui Saint-Ideuc fait partie du quartier Le Lévy - Saint-Ideuc de Saint-Malo, le plus au nord.

- Rothéneuf : ancienne commune, elle fut rattachée à Paramé à la fin du XIXe siècle. Elle avait été érigée en paroisse sous le vocable de Saint-Michel par ordonnance épiscopale du et par décret impérial du même jour. L'église paroissiale actuelle fut édifiée en 1869. Elle forme une simple croix de style ogival. Aujourd'hui Rothéneuf fait partie du quartier Rothéneuf - Le Pont de Saint-Malo, au sud de Saint-Ideuc.

- Autres quartiers de Paramé : La Digue, Courtoisville, Les Masses (près de la côte des Masses, devenue rue du Président Schuman), Rochebonne, Le Lévy, Le Pont, La Varde, Le Nicet, Le Val, le Petit-Paramé…

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Digue de Paramé ou digue de Rochebonne : elle fut construite de 1883 à 1913. Longue de 1 671 m, elle était destinée à protéger les anciennes dunes de sable de la mer et d'y permettre la construction d'un nouveau quartier, lançant ainsi Paramé comme station balnéaire. Elle court de la chaussée du Sillon au sud-ouest jusqu'à la cale de Rochebonne (à l'extrémité nord du boulevard de Rochebonne), en longeant la Grande Plage et la plage de Rochebonne qui ensemble (avec aussi la plage de l'Éventail) forment aujourd'hui la plus longue plage de Saint-Malo.

Ancienne église de Paramé.

Ancienne église de Paramé.- La partie la plus au nord de la plage de Rochebonne est protégée par les rochers de la pointe de Rochebonne.

- La partie la plus au sud de la Grande Plage, le long de la Chaussée du Sillon (hors de Paramé), ainsi que la plage de l'Éventail au nord d'intra-Muros, sont protégées par l'éperon rocheux du Fort National.

- Ancienne mairie de Paramé dans une église de granit du XVIIIe siècle.

- Fort et pointe de la Varde, fortification du XVIIIe siècle.

- Manoir de Limoëlou : manoir de Jacques Cartier, découvreur du Canada. Il y meurt en 1557.

- Parc et château des Chênes, datés de 1709, actuelle école de musique Claude Debussy. Propriété où grandit, au XVIIIe siècle, celle qui devint la vicomtesse de Chateaubriand, la femme de « l'Enchanteur », Céleste Buisson de la Vigne.

- Château ou malouinière de la Chipaudière : grande malouinière ou gentilhommière bâtie de 1710 à 1720, par François-Auguste Magon de la Lande, armateur malouin et officier de vénerie du roi.

- Thermes marins : vaste bâtiment du XIXe siècle donnant sur la digue, toujours en activité.,

- Plusieurs malouinières notables. Au centre de Paramé L'Ormerie (1725), Rivasselou (1789), La Barre. Dans la campagne de Paramé La Rivière (1730), La Chipaudière (1710), Le Mont Fleury,

- Maison d'Ernest Renan (à toucher les Thermes de Paramé).

- Rochers sculptés de Rothéneuf, réalisés par l'abbé Fouré.

- Phare de Rochebonne, également appelé localement et historiquement phare de la Haize.

- Monument aux morts, sculpté par Louis-Henri Nicot.

- La villa Ker Isabelle construite par l'architecte Charles Chaussepied à Paramé.

Personnalités liées à Paramé

- Pierre Dereix (1769-1854), colonel du Premier Empire, retiré et mort à Paramé.

- Marie-Amélie Fristel (1798-1866), religieuse.

Jules Joseph Perrot né à Lyon le chorégraphe et danseur est mort le à Parame où il s'était retiré après avoir parcouru l'Europe.Theophile Gautier disait de lui : " Perrot est la musique visible...le plus grand danseur du monde".

- Eugène Herpin (1862-1942), avocat et historien local.

- Louis Aubert (1877-1968), compositeur.

- Théophile Briant (1891-1956), poète breton.

- Georges Coudray (1902-1998), député et dernier maire de la commune.

- Frères Ruellan, six des dix frères moururent au front lors de la Première Guerre mondiale.

Anciennes armoiries

.svg.png.webp) |

Créées en 1931, les armes choisies pour Paramé sont : « d'azur à un navire à rames d'or, aux voiles gonflées de même, au franc quartier d'argent chargé d'une aigle bicéphale de sable armée et becquée de gueules » soit un navire d'or avec rames et voiles sorties sur un fond d'azur et dans le quart supérieur gauche un aigle noir à deux têtes sur fond blanc. Le bateau représente le navire de Jacques Cartier et l'aigle le seigneur de Plessis-Bertrand[6]. |

|---|

Chanson

Paramé est connue grâce à la chanson paillarde Le Cocu de Paramé, interprétée par les Frères Jacques en 1965.

Notes et références

Notes

- Nommé par arrêté préfectoral puis élu au suffrage universel (13 aout 1848) et enfin nommé par décret impérial du 14 janvier 1855 (entrée en fonction le 13 juillet 1855).

Références

- « Commune de Saint-Malo (35288) : commune actuelle », Code Officiel Géographique (date de référence : 01/01/2020), sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- Guy Souillet, « Le Nom de Paramé », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, , p. 216-218 (lire en ligne)

- (br) Erwan Vallerie, Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez = Traité de toponymie historique de la Bretagne, An Here, (ISBN 2-86843-153-4 et 978-2-86843-153-0, OCLC 63764620, lire en ligne), p. 131

- Pierre-Jean Yvon, Le Grand Saint-Malo : 2. Paramé - Rothéneuf, t. 2, Combourg/Saint-Malo, Pierre-Jean Yvon, , 192 p. (ISBN 2-9504213-3-4)

- Pierre-André Pincemin, Mémoire de Paramé, éd. Danclau, 1996.

- Louis Dubreuil, « Fêtes révolutionnaires en Ille-et-Vilaine », in Annales de Bretagne, volume 21, tome 4, 1905, p. 398-399.

- Dubreuil, Fêtes…, p. 397.

- Les dunes étaient attaquées par les fortes marées et les tempêtes, ainsi en 1853, la dune de la Hoguette est entamée sur plus de 3 mètres de large{{Note=[5]}}

- « Grand Casino de Paramé », notice no IA35000148, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Jean Le Masson, La Bataille et la libération de Paramé, p. 15, 1945

- Marcel Planchet, Genèse de la fusion des villes de Saint-Malo, Saint-Servan Paramé, novembre 2007.

- « Tous les rythmes du monde à Saint-Malo », Ouest France, 26 juin 2007.

- Toujours en fonction le 2 juin 1944 (cf. L'Ouest-Éclair du 2 juin 1944)

- « M. Georges Coudray, député d'Ille-et-Vilaine, résident de la Commission de la Reconstruction à l'Assemblée nationale, est élu maire de Paramé », Ouest-France,

« Au cours d'une séance du conseil municipal qui s'est tenue hier à la mairie, M. Georges Coudray [...] a été élu maire de Paramé par 18 voix sur 22 votants en remplacement de M. Legatelois, démissionnaire pour raison de santé. » - Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Paramé », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Dominique Bodin, « Théophile Briant », Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo., 1996, p. 297.

- A. Roman, « Paramé 1789-1799 », Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo., 1989, p. 105.

- A. Vercoutère, « Histoire de Paramé », Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo., 1992, p. 249.

- Paramé mondain : écho des plages de Paramé et Rothéneuf (en ligne sur Gallica).

Liens externes

- « Paramé – Rothéneuf », sur le site de la ville de Saint-Malo.