Cézembre

Cézembre est une île côtière située en baie de Saint-Malo (en Ille-et-Vilaine, au nord-est de la Bretagne). D'une superficie de 9,5 hectares, elle est inhabitée, à l'exception d'un restaurant[1] - [2] - [3] ouvert durant la saison estivale. L'île est située sur le territoire communal de Saint-Malo.

| Cézembre | ||||

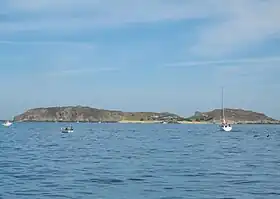

Cézembre vue du bateau-navette. | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Localisation | Manche (Océan Atlantique) | |||

| Coordonnées | 48° 40′ 36″ N, 2° 04′ 17″ O | |||

| Superficie | 0,095 km2 | |||

| Côtes | 1,8 km | |||

| Point culminant | 38 m | |||

| Géologie | Île continentale | |||

| Administration | ||||

| Région | Bretagne | |||

| Département | Ille-et-Vilaine | |||

| Commune | Saint-Malo | |||

| Démographie | ||||

| Population | Aucun habitant | |||

| Autres informations | ||||

| Découverte | Préhistoire | |||

| Fuseau horaire | UTC+1 | |||

| Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

| Île en France | ||||

Au Moyen Âge, Cézembre était reliée au continent par des prairies où paissaient des animaux. Progressivement submergées par la mer, elles disparaissent au milieu du XVe siècle.

Peuplée dès le néolithique, Cézembre est occupée à l'époque celte et constitue une place forte, d'où dérive son nom : Segisamabriga, « la hauteur fortifiée la plus puissante ». Au début du Moyen Âge, elle abrite des ermites puis un monastère à partir du XVe siècle, détruit en 1693 à la suite d'une attaque anglaise. L'île a ensuite à partir de la fin du XVIIe siècle une vocation militaire pour la défense de la cité malouine et devient une colonie pénitentiaire au XIXe siècle. Dans l'entre-deux guerres, elle retrouve une vocation touristique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île est largement fortifiée par les Allemands et résiste en août 1944 aux troupes américaines lors de la libération de Saint-Malo. Elle subit pendant plus de 3 semaines un bombardement intensif, tant aérien, maritime que terrestre, dont l'île garde encore les stigmates aujourd'hui.

Gérée de 1945 à 2017 par la Marine nationale, Cézembre a été longtemps interdite au public au-delà de la plage en raison de la présence de bombes et de munitions non explosées. L'île a connu plusieurs opérations de déminage et en avril 2018, un sentier sur la moitié ouest est ouvert au public. La gestion de l'île a été transférée au Conservatoire du littoral en octobre 2017.

Toponymie

_(1700).jpg.webp)

.jpg.webp)

Le premier élément du nom de Cézem-bre provient de l'adjectif celtique segisama formé sur sego , « fort, puissant », accompagné du suffixe augmentatif -sama et de la finale celtique -bre -briga, « hauteur, forteresse ». Il s'agit de *Segisamabriga qui signifie donc « la hauteur fortifiée la plus puissante»[4]. On retrouve ce toponyme dans le Var (cap Cézembre à Sainte-Maxime) et au Portugal (Sesimbra)[4].

César, lors de sa conquête de l'Armorique, se heurte à ce type de défense sur des îles côtières accessibles qu'à marée basse : « Telle était la disposition de la plupart des places de l'ennemi que, situées à l'extrémité de langues de terre et sur des promontoires, on ne pouvait y accéder ni à pied quand la mer était haute, ce qui se produit régulièrement toutes les douze heures, ni sur des navires que la mer en se retirant, eût laissés à sec sur le sable. »[5]

L'orthographe de l'île varie dans le temps : l'évêque Bili[Note 1] la surnomme ironiquement ad insulam September au IXe siècle[4], fournissant la première occurrence connue du nom. Elle est nommée Sézambre en 1445, Sainct Zambre ou Saizambre en 1593, Cézambre en 1518[4], forme qui perdure aux XVe et XVIIe siècles[6].

Géographie

Cézembre est l'île la plus importante des îles de la baie de Saint-Malo. Elle se situe à 3,5 km de Saint-Énogat, à Dinard, et à 4 km de Saint-Malo intramuros. Allongée dans la direction sud-ouest nord-est, elle est formée de deux plateaux séparés par une profonde coupure. L'île est longue d'environ 500 mètres pour une largeur maximale de 200 mètres[7]. Son point le plus haut, non nommé, s'élève à 38 mètres[7]. L'île présente une plage de sable fin orientée au Sud, face au continent, et une côte rocheuse et escarpée face au large. Trois rochers se trouvent à proximité immédiate de Cézembre : le rocher du Murier à son extrémité sud-ouest, le rocher Saint-Michel au sud, coupant sa plage en deux et le rocher Saint-Aaron à son extrémité nord-est. Le phare du Grand Jardin se trouve à environ 600 mètres au sud-ouest de Cézembre et le fort de la Conchée à 2 000 mètres au nord-est. Le principal chenal d'accès au port de Saint-Malo passe au sud-est de l'île[7]. Des courants de 8 à 10 nœuds limitent l'accès à l'île par bateau[7].

Le débarcadère et la plage de Cézembre

Le débarcadère et la plage de Cézembre La côte nord de Cézembre (face à la Manche) est beaucoup plus escarpée.

La côte nord de Cézembre (face à la Manche) est beaucoup plus escarpée. Le phare du Grand Jardin se situe au sud-ouest de Cézembre

Le phare du Grand Jardin se situe au sud-ouest de Cézembre

Les prairies de Cézembre

.jpg.webp)

Au sud de Cézembre, probablement jusqu'à la fin du XVe siècle, existait une étendue de terre, similaire aux prés salés que l'on trouve aujourd'hui dans la baie du mont Saint-Michel[6]. Ces « prairies » n'étaient recouvertes par la mer que lors des marées d'équinoxe. Elles étaient reliées au Grand Bé lors de la découverte de l'estran aux grandes marées, ce qui permettait d'y faire paître du bétail[6]. Plusieurs noms des actuels rochers émergeant au sud de Cézembre — Grand Jardin, Grand Murier, Pierre de la Vache, le rocher du Dragon ou les Herbiers — rappellent cette période[6].

L'existence d'un gué reliant les prairies à la terre ferme (Alet) à marée basse[8] est attestée dans le roman d'Aiquin, une chanson de geste du IXe ou Xe siècle[6]. La première submersion des prairies s'est sans doute produite lors d'un tremblement de terre qui a secoué la région du Cotentin et des îles Anglo-Normandes en 1160 ou 1161. Néanmoins, une partie de ces prairies subsistent et sont exploitées jusqu'à la fin du XVe siècle, ce qui est attesté dans des archives de l'époque[Note 2] - [9]. Vera Kornicker relate l'existence d'un légendaire raz-de-marée qui aurait eu lieu en 709 et aurait séparé Cézembre de la côte malouine, mais son existence est mise en doute[10]. Il est plus probable que les terres reliant l'île au continent se soient progressivement affaissées. Les prairies de Cézembre semblent avoir définitivement disparu en 1438[10].

Transformations du paysage à la suite des bombardements de 1944

À cause des bombardements intensifs de 1944, l'île présente une végétation rare et un relief tourmenté. On y dénombre plus de 2 000 cratères de bombes[11]. La flore et la faune originelles ne sont pas complètement revenues, sans doute du fait de la présence de polluants comme les métaux lourds dus aux bombardements. Entre un et trois points d'eau douce semblent avoir existé dans le passé mais ont disparu depuis les bombardements[12].

Zone interdite

Cézembre n'est toujours pas complètement déminée et l'accès à la plus grande partie est interdit. L'île est divisée en deux zones : la zone verte (autour de la plage) ouverte au public, et la zone rouge, interdite d'accès. En 2018, un sentier pédestre a été aménagé, permettant de circuler sur la partie ouest de l'île[13].

Une zone interdite de 200 mètres existe en mer sur tout le tour de l’île, excepté l’accès à la plage[14].

Les tempêtes peuvent modifier l'aspect de la plage de Cézembre : ainsi, en février 2020, à la suite des tempêtes Ciara et Dennis, une partie du sable s'est envolé et a disparu[15].

Faune et flore

En 1882, il est fait mention de lapins qui vivent sur l'île[16]. Le bombardement de Cézembre en 1944 a fait disparaître la végétation de l'île[17] : « La flore de l’île de Cézembre apparaît très perturbée »[16]. La flore d'origine a laissé place à des espèces nitrophiles (plantes qui ont besoin d'azote).

Du fait de l'interdiction de circuler à l'intérieur de l'île, celle-ci représente un lieu particulièrement favorable pour les oiseaux de mer (goélands, mouettes, cormorans) qui s'y reproduisent en grand nombre.

On trouve aussi des pétrels fulmars, quelques pingouins torda (au nord-est de l'île)[12]. Les lapins sont également présents sans que l'on sache précisément s'ils ont survécu au bombardement ou ont été réintroduits depuis. Par contre plusieurs espèces de poulpes présents en grand nombre autour de l'île avant guerre n'y sont pas revenus[12].

De très nombreux goélands sont présents sur l'île.

De très nombreux goélands sont présents sur l'île. Un pétrel fulmar (fulmar boréal)

Un pétrel fulmar (fulmar boréal)_Handa.jpg.webp)

_-_Glycymerididae_-_Mollusc_shell.jpeg.webp) Collection d'amandes de mer récoltées sur l'ile de Cézembre en 1937.

Collection d'amandes de mer récoltées sur l'ile de Cézembre en 1937.

Les dimanches et jours fériés d'avril, mai, juin et septembre et tous les jours en juillet et août, des navettes de bateaux assurent la liaison entre Dinard, Saint-Malo et l'île[18]. Les visiteurs apprécient Cézembre pour sa plage qui est une des seules de la côte d'Émeraude à être orientées plein sud (avec celles de Saint-Jouan-des-Guérets et du parc des Corbières mais qui donnent elles sur la Rance). Sur l'île se trouve un bar-restaurant « Le repaire des corsaires », seule activité humaine sur l'île.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Une présence néolithique sur l'île est attestée, une hache de cette époque ayant été retrouvée en 1939[6].

Cézembre signifie la hauteur la plus haute en langue celte. L'île était alors la pointe orientale de l'estuaire de la Rance et correspond probablement à la Segisama Briga de l'époque pré-romaine qui abritait un oppidum contrôlant l'entrée du fleuve côtier[6]. Cézembre était en effet à cette période reliée au continent à marée basse par un gué[4].

Moyen Âge

D'après le roman d'Aiquin, Charlemagne se serait emparé de Cézembre lors de sa conquête de la Bretagne. Le roman d'Aiquin relate son attaque sur Cézembre et le massacre des troupes franques[8].En réalité, l'empereur n'y a jamais été personnellement et s'est contenté d'y envoyer ses lieutenants[8]. Les Vikings font plusieurs incursions dans la région vers 870-880 puis au Xe siècle, mais n'y restent pas longtemps[8].

Jusqu'au XVIIe siècle, une vocation religieuse

La légende raconte qu'au VIe siècle, saint Maclou (Mac'h Low), après avoir traversé la Manche depuis le Pays de Galles, y aurait accosté vers 538, puis aurait rejoint l'ermite Aaron sur le rocher qui portera son nom et sur lequel la ville de Saint-Malo allait se développer. À la mort d'Aaron, Maclou reviendra à Aleth, l'ancienne capitale des Coriosolites située juste en face de l'île, pour en devenir le premier évêque et releva la cité de ses ruines. L'île hébergea par la suite, plusieurs ermites au cours des siècles.

Le 22 mai 1420, un prêtre de Saint-Malo, nommé Raoul Boisserel, obtint de l'évêque Robert de la Motte et du Chapitre de Saint-Malo l'autorisation d'y mener à son tour la vie érémitique. Le prélat et les chanoines étaient à cette époque seigneurs de Césembre, où ils avaient établi des garennes et « refuges à conils », dont les lapins se sont perpétués jusqu'à nos jours.

_et_les_%C3%AElots_alentour_(1691).jpg.webp)

En 1468, les Cordeliers de l'Observance y construisent un monastère[6], François 1er le visite le 4 octobre 1518[6], souhaitant honorer son patron, saint François[12]. Outre le monastère, plusieurs chapelles se dressent alors sur l'île. En 1544, le monastère est dévasté par une attaque anglaise, mise en fuite par l'arrivée d'une troupe malouine[6]. Le 24 mai 1570, le roi Charles IX accompagné de sa mère Catherine de Médicis, de son frère le duc d'Anjou et de sa sœur Marguerite de Valois[12] visitent à leur tour le monastère[6]. Les Récollets y remplacent les Cordeliers en 1612. En novembre 1693, lors de l'attaque anglaise sur Saint-Malo, les Anglais mettent le feu au monastère, marquant la fin de la vocation religieuse de l'île[6].

À partir du XVIIe siècle, une vocation militaire

À la suite de l'attaque anglaise de 1693, Vauban fait construire en 1696 quatre batteries et deux jetées[6]. Une petite garnison de 130 hommes dont 80 canonniers s'y installent, opérant 6 canons[6].

En 1720, sur l'emplacement de l'ancien couvent sont construits des bâtiments pour mettre en quarantaine malades et marchandises suspectes avant leur débarquement à Saint-Malo pour faire face à l'épidémie de peste de Marseille. L'année suivante, les tapis et étoffes de trois navires venant de contrées atteintes par la maladie y sont brûlés. Les navires eux sont coulés sur des hauts-fonds pour y être « éventés pendant plusieurs marées »[6] avant leur renflouement.

En 1756, puis en 1758, les fortifications et l'armement de l'île sont renforcés[6]. En avril 1779, la « légion Nassau », 1 500 hommes recrutés par le Prince de Nassau, y campe dans l'attente d'un débarquement sur Jersey[6], expédition qui finalement sera annulée[12].

En 1786, des batteries plus puissantes sont installées et pendant la Révolution, en 1792 à la veille de la guerre contre l'Angleterre, un corps de garde est installé mais il ne servira que pour la douane et l'octroi[12].

En 1832, l'île passe sous le contrôle de l'administration des domaines. Vont y être construit deux fortins rectangulaires avec pont levis pouvant abriter une centaine d'hommes[12].

Sous le Second empire, le sportif et futur académicien Louis Duchesne s'y rendait régulièrement en doris depuis Saint-Servan.

En 1870, Cézembre sert de centre pour le tir au canon pour les mobiles bretons. Les fortifications de Vauban sont détruites. À la fin de ce siècle, en période de tension avec la Grande-Bretagne, l'île est à nouveau sérieusement fortifiée[12]. En 1899, sauf autorisation de l'armée, il est interdit de débarquer sur l'île[6]. L'armée française y effectuera certains essais militaires au début du XXe siècle.

Avant la Première Guerre mondiale, Cézembre devient temporairement un camp de discipline pour une centaine de soldats de l'armée coloniale et de la marine, sous la garde du 47e régiment d'infanterie[6]. Mais face aux protestations des malouins, ces soldats repartent[19] et la garnison française est réduite à quelques hommes.

.jpg.webp)

L'armée belge y installe à son tour pendant le conflit une compagnie disciplinaire, la Belgique étant alors presque totalement envahie par les Allemands. L'oratoire Saint-Brendan est restauré par des disciplinaires pendant cette période, qui construisent également une cale et deux casemates[20].

Les abords rocheux de l'île sont le lieu de plusieurs naufrages dont celui, sur les rochers des Courtils, du SS Hilda, un vapeur britannique assurant régulièrement la liaison entre Southampton et le port malouin. Pris dans la nuit du 18 au 19 novembre 1905 dans une tempête de neige et un violent coup de vent, il coule aux abords de Cézembre. Le naufrage fait plus d'une centaine de victimes dont de nombreux saisonniers cultivateurs bretons rentrant chez eux[12]. Deux autres naufrages ont lieu en 1912 et 1919[21].

Après la guerre, les canons sont retirés et Cézembre est ouverte au public (mais uniquement aux Français) en 1920. Les casernes sont transformées en hôtel-restaurant et les touristes sont nombreux à fréquenter l'île[22].

En 1929, le poète Théophile Briant réussit la traversée à la nage entre Cézembre et la plage de Rochebonne[12], située entre Saint-Malo intramuros et Paramé, soit 4 km parcourus en 2 h 15[12].

Seconde Guerre mondiale

%252C_31_August_1944_-_cropped.jpg.webp)

Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'île est légèrement réarmée en 1939 mais évacuée par l'armée française avant l'arrivée des Allemands en juin 1940[12]. Sous l'occupation allemande, Cézembre est solidement fortifiée par l'organisation Todt. Ses principales pièces d'artillerie, 6 canons de 194 millimètres, sont du matériel français de la Première Guerre mondiale récupéré, d'une portée de 18 km. Sous le nom d'Ostwall, l'île devient un des principaux éléments de la Festung Saint-Malo (la « Forteresse de Saint-Malo »), fortifiée comme les principales villes portuaires le long du mur de l'Atlantique.

En août 1944, lors de la libération de Saint-Malo, face à la résistance de la garnison allemande[Note 3], l'île est intensément pilonnée pendant près d'un mois par l'artillerie terrestre américaine et par des bombardiers alliés, qui utilisèrent, outre des bombes classiques, des bombes au phosphore et au napalm. Contrairement à ce qui est parfois affirmé, Cézembre ne fut pas le premier lieu où fut utilisé le napalm pendant la guerre. La première utilisation de cette nouvelle arme eut lieu quelques semaines auparavant, en juin 1944, lors de la prise de l'île de Titian dans le Pacifique[23] mais l'utilisation sur Cézembre fut la première très documentés par l'armée américaine. Près de 20 000 bombes et obus sont larguées sur Cézembre[11]. L'île est probablement le site le plus bombardé au kilomètre carré des zones de combats lors de la libération de l'Europe de l'occupation allemande. Le 1er septembre, un cuirassé britannique, le HMS Malaya, tire également sur l'île et détruit des infrastructures. La garnison ne se rend que le 2 septembre, deux semaines après la reddition du fort d'Aleth qui est alors le dernier point de résistance continental allemand de la Forteresse Saint-Malo. Cette reddition est autorisée par le commandement allemand à la suite d'une tentative manquée pour ravitailler l'île depuis les îles Anglo-Normandes. Sans eau potable, comptant 90 % de blessés, il était devenu impossible à la garnison allemande-italienne de se défendre contre un assaut amphibie que les Américains s'apprêtaient à lancer. Les soldats allemands et italiens survivants ayant résisté dans cet intense bombardement sont salués militairement par les officiers américains prenant pied sur l'île.

Après guerre

L'île fait l'objet de deux grandes campagnes de déminage juste après guerre, suivies d'autres plus ponctuelles, principalement sur l'estran lors des marées d'équinoxe. La plage est accessible au public dans les années 1950 mais la majeure partie de l'île reste interdite d'accès pour des raisons de sécurité.

La famille Gauthier obtient les autorisations de s'installer et d'ouvrir un hôtel-restaurant sur Cézembre, même si l'île est depuis la fin de la guerre un terrain militaire[12], gérée par la Marine nationale[24].

Le 5 novembre 1945, Cézembre est inscrite à l'inventaire des sites et est depuis un site classé[25].

À compter de 1962 et pendant plus d'une dizaine d'années, Cézembre abrite des mouflons corses.

De mars à mai 2008, l'île et les eaux environnantes ont été de nouveau entièrement interdites d'accès au public pour permettre à la Marine nationale de mener une vaste opération de déminage[11]. La plage principale a ainsi été déminée sur plus de 3 mètres de profondeur, ce qui n'avait jamais encore été fait. Lors du déminage de seulement le tiers de la plage, plus de 80 obus avaient déjà été récupérés[11]. Malgré cela, des bombes ou obus réapparaissent encore quelquefois. Ainsi en mai 2016, un promeneur et son fils trouvèrent sur la plage, à marée basse, un obus de 250 kg[24] et en mai 2020, les démineurs interviennent pour faire exploser un obus[26] ; les tempêtes et les grandes marées font régulièrement remonter des munitions à la surface, comme en février 2020[27].

Les blockhaus restent également dangereux et leur accès est interdit[28].

Une fois complément dépolluée, l'île devait être acquise par le Conservatoire du littoral[11] mais cette acquisition fut plusieurs fois reportée du fait des retards et de la complexité de cette dépollution. Finalement le transfert est intervenu en octobre 2017[29].

Il a été décidé de ne pas dépolluer intégralement l'île, trop compliqué et couteux et qui aurait impliqué de détruire la végétation et donc les espaces de nidification des oiseaux[30]. Au contraire, il a été décidé de dépolluer un sentier balisé de 800 mètres[24] qui est clôturé de part et d'autre. Parcourant une partie de l'île, ce sentier permet aux visiteurs de découvrir les vestiges de la Seconde Guerre mondiale et la faune et la flore de Cézembre[30]. Cette opération a été faite par le groupe de déminage brestois de la Marine nationale en février et mars 2016[24] et l'ouverture du sentier initialement prévu à l'été 2017 a été reportée à avril 2018[31].

La pandémie de Covid-19 en France entraîne la fermeture au public de Cézembre durant le premier confinement[32] ; l'île rouvre en juillet 2020[33].

Le 4 août 2020, Franck Meslier, le seul habitant de Cézembre et exploitant du restaurant Le Repaire des Corsaires, décède après 28 ans passés sur l'île[34].

Incendie de septembre 2019

Le vendredi 20 septembre 2019, un incendie se déclare sur l'île[35]. Le départ de feu trouve son origine au niveau du groupe électrogène de l'île dont l'échappement a produit une étincelle qui a embrasé la végétation à proximité du restaurant Repaire des Corsaires. L'intervention rapide des clients ainsi que des pompiers permet d'éteindre l'incendie rapidement sans qu'il n'y ait de dégâts[35].

Micronation

La micronation de Talossa revendique l'île de Cézembre[36] depuis 1982[37].

Galerie de photos

La cale de Cézembre.

La cale de Cézembre. Débarcadère et plage

Débarcadère et plage Le chanoine et académicien Louis Duchesne devant la chapelle Saint-Brendan (aujourd'hui disparue)

Le chanoine et académicien Louis Duchesne devant la chapelle Saint-Brendan (aujourd'hui disparue) Rocher où se trouvait au début du XXe une chapelle (Notre-Dame des îles).

Rocher où se trouvait au début du XXe une chapelle (Notre-Dame des îles)..jpg.webp) La plage de Cézembre, avec la maison et le restaurant en arrière-plan.

La plage de Cézembre, avec la maison et le restaurant en arrière-plan..jpg.webp) Pointe ouest vue depuis la plage.

Pointe ouest vue depuis la plage. Blockhaus allemand avec poste de direction de tir, dans le nord-ouest de l'île.

Blockhaus allemand avec poste de direction de tir, dans le nord-ouest de l'île. Intérieur d'un blockhaus allemand.

Intérieur d'un blockhaus allemand. Restes d'un canon de 194 mm dans sa cuve de protection avec au fond, le bunker poste de tir.

Restes d'un canon de 194 mm dans sa cuve de protection avec au fond, le bunker poste de tir. De nombreux blockhaus ont conservé les traces des bombardements de l'été 1944.

De nombreux blockhaus ont conservé les traces des bombardements de l'été 1944..jpg.webp) Cézembre vue depuis Saint-Malo.

Cézembre vue depuis Saint-Malo.

Hommages

Lieux nommés d'après Cézembre

En 1950, l'expédition polaire française nomme un sommet de la Terre Adélie « Point Cézembre » en l'honneur de l'île malouine[38]. Un îlot des îles Kerguelen est également appelé îlot Cézembre[39].

Notes et références

Notes

- Saint-Bille ou Bili ou Bily ou Bilius, évêque de Vannes en Bretagne, martyr par la main des Vikings païens († vers 895 ou 919); fêté le 23 juin, dans Sa Vie de Saint-Malo.

- Au XVe siècle, le duc de Bretagne revendique la propriété « des terres recouvertes par la marée de mars et ce qui reste des prairies de Cézembre ». On trouve trace également dans les archives d'un paysan soumis à l'amende en 1415 pour avoir laissé fuir ses bêtes sur les prés, près de Cézembre. Il existe également différentes archives au début du XVe siècle, jusqu'en 1437, sur l'affermage de ces terres. Mais dans une archive de 1486, le receveur du Chapitre se désole de ne plus pouvoir percevoir ses fermages. Source : « Prairie de Cézembre » dans Saint-Malo, 2000 ans d'histoire, Tome 1, page 277, de Gilles Foucqueron, novembre 1999, (ISBN 2-9500304-5-9)

- Une soixantaine de soldats italiens étaient également présents sur l'île.

Références

- « Dinard. Irma Hurst, créatrice du Repaire des corsaires, à Cézembre, nous a quittés », sur Saint-Malo.maville.com, Ouest-France, (consulté le )

- Samuel Sauneuf, « Saint-Malo : Franck Meslier, le célèbre patron du repaire des Corsaires à Cézembre, est décédé sur son île », sur Actu, Le Pays Malouin, (consulté le )

- Samuel Sauneuf, « Saint-Malo. Sur l'Île Cézembre, « rien ne changera » au Repaire des Corsaires », sur Actu, Le Pays Malouin, (consulté le )

- Guy Souillet et Loïc Langouet, "Reginca et la baie de Saint-Malo dans l'Antiquité", Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 81, 1974

- Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, t. III, -57 à -51 (lire en ligne), paragraphe XII.

- « Cézembre » dans Saint-Malo, 2000 ans d'histoire, Tome 1, de Gilles Foucqueron, novembre 1999, (ISBN 2-9500304-5-9)

- Kornicker 2008, p. 11.

- Jean-Christophe Cassard, « Propositions pour une lecture historique croisée du Roman d'Aiquin », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 45, no 178, , p. 111–127 (ISSN 0007-9731, DOI 10.3406/ccmed.2002.2825, lire en ligne, consulté le )

- Abbé Joseph Maturin, « Les prairies de Cézembre », Annales de la société historique et archéologique de l'arrondissement de Saint-Malo, (lire en ligne)

- Kornicker 2008, p. 18.

- "Cézembre sous haute surveillance", p. 3, Le Pays Malouin, 20 mars 2008.

- Véra Kornicker, Cézembre, l'île interdite , éd. La Découvrance, 2008

- « Saint-Malo. Le sentier de Cézembre est accessible au public », Ouest-France.fr, (lire en ligne, consulté le )

- CIRCUIT DE DÉCOUVERTE EN ZONE ROUGE DEL’ILE DE CÉZEMBRE, Conservatoire du littoral/Marine nationale, (lire en ligne)

- Isabelle Lê, « Saint-Malo. Mais où est passé le sable de la plage de Cézembre ? », sur Ouest-France, (consulté le )

- Jean-Luc Chateigner et Patrick Le Mao, « Inventaire ornithologique de l'île de Cézembre », Le Grèbe, Groupe Ornithologique d’Ille-et-Vilaine, no 13, (lire en ligne)

- Kornicker 2008, p. 12.

- Voir la notice horaire de la compagnie Corsaire

- Kornicker 2008, p. 113.

- Kornicker 2008, p. 115.

- Kornicker 2008, p. 112.

- Kornicker 2008, p. 116.

- « Napalm », page 572, World War II, The Encyclopedia of the War Years, de Norman Polmar et Thomas B. Allen, éditions Random House, New York, 1996

- "Saint-Malo. Fin du déminage sur l’île de Cézembre", Ouest-France, 24 mars 2017.

- Voir la carte de la DIREN Bretagne

- Guillaume Robelet, « Ille-et-Vilaine. Sous le sable de Cézembre, un obus ! », sur Ouest-France, (consulté le )

- « Saint-Malo : 200 munitions de la Seconde Guerre mondiale retrouvées sur l’île de Cézembre », sur actu.fr (consulté le )

- « L'ïle de Cézembre va s'ouvrir au tourisme sous haute sécurité », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- Fiche sur Cézembre sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel.

- Stanislas du Guerny, « L'île de Cézembre, un joyau de la Côte d'Emeraude encore marqué par les bombes au napalm », Les Echos, (lire en ligne, consulté le ).

- « Saint-Malo. L’île de Cézembre se dévoile aux promeneurs », Ouest-France.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Au large de Saint-Malo. Quand Cézembre pourra-t-elle rouvrir ? », sur actu.fr (consulté le )

- Isabelle Lê, « Saint-Malo. Le sentier de l’île de Cézembre rouvre pour la saison », sur Ouest-France, (consulté le )

- « Saint-Malo. Franck Meslier, le « Corsaire » de Cézembre est décédé », sur Ouest-France, (consulté le )

- Brigitte SAVERAT-GUILLARD, « Saint-Malo. Un incendie, sur l’île de Cézembre », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- (de) Věra Barandovská-Frank, « Spracherfindung und Nationalsprache: das Beispiel El Glheþ Talossan », Interlinguistische Informationen, (lire en ligne)

- (it) Emanuele Pagliarin, Micronazionalismo. Libertà, identità, indipendenza, Youcanprint, (lire en ligne), p. 97-98

- « Antarctica Detail - Cézembre Point », sur geonames.usgs.gov (consulté le )

- (en) Sailing Directions (enroute) for East Africa and the South Indian Ocean, Defense Mapping Agency, Hydrographic/Topographic Center, (lire en ligne), p. 308

- Samuel Sauneuf, « Cézembre, la BD qui cartonne », sur actu.fr, Le Pays Malouin, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Louis Motrot (trad. de l'anglais), L'histoire d'une île, Cézembre, Dinard, Danclau, , 27 p. (ISBN 2-907019-12-0)

- Véra Kornicker, Cézembre, l'île interdite, La Rochelle, la Découvrance, (1re éd. 1998), 142 p. (ISBN 978-2-84265-578-5)Nouvelle éd. revue et augmentée. Postface par Thierry Chauvin, chargé de mission au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

- Philippe Delacotte, Les secrets de l’île de Cézembre, Éditions Cristel, , 96 p. (ISBN 978-2-84421-142-2)

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Dossiers électroniques de l'Inventaire général, Bretagne

- Opérations de déminage 2008 menées sur l'île

- Les oiseaux de mer sur Cézembre