Terre Adélie

La terre Adélie est une région côtière d'Antarctique oriental découverte en 1840 par l'explorateur français Jules Dumont d'Urville au sud de l'Australie. De la côte au pôle Sud, et entre 136 et 142° de longitude est, la France revendique une aire de 352 000 km2 qui, sous le nom de Terre-Adélie, est l'un des cinq districts des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cette revendication, non reconnue par certains pays – dont les États-Unis et la Russie –, s’est trouvée suspendue en 1961 par l'entrée en vigueur du Traité sur l'Antarctique. Depuis 1956, la terre Adélie abrite la base antarctique française de Dumont-d'Urville, initialement construite pour l'Année géophysique internationale (1957-1958), mais occupée depuis de façon permanente. Elle est rattachée au fuseau horaire UTC+10:00.

| District de la Terre-Adélie | |

Drapeau | |

Situation de la Terre-Adélie sur le continent. La revendication est suspendue par le traité sur l'Antarctique | |

| Administration | |

|---|---|

| Statut | District administratif des |

| Chef-lieu | Dumont-d'Urville |

| Démographie | |

| Population | 38 hab. |

| Densité | 0 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 66° 39′ 47″ sud, 140° 00′ 10″ est |

| Superficie | 352 000 km2 |

| Limites | 136° et 142° de longitude est Du pôle Sud à la côte |

Géographie

Localisation

Après les prises de possession faites en 1929-1931 par l'Australien Douglas Mawson lors de son expédition BANZARE tout au long de la côte antarctique, de la terre de George V à la terre de Mac. Robertson, d'interminables négociations eurent lieu avec l'Australie. À leur terme, c'est un décret[1] du président Lebrun qui a fixé, le , les « limites des territoires français de la région antarctique dite « Terre Adélie » ». Dans son article premier, « les îles et territoires situés au Sud du 60e degré parallèle de latitude Sud et entre les 136e et 142e degrés méridiens de longitude Est de Greenwich relèvent de la souveraineté française ». En prenant pour sommet le pôle Sud géographique et pour base 333 km d'océan (à la limite entre l'océan Indien et l'océan Austral), cette portion de fuseau sphérique forme un triangle isocèle quasi sphérique[2] de 569 000 km2 de superficie, soit un peu plus que la surface de la France métropolitaine (552 000 km2).

Mais, le décret ne revendiquant que « les îles et territoires » de ce domaine, seules les terres englacées du continent antarctique et les îlots côtiers sont à prendre en compte : la Terre-Adélie se réduit ainsi à un triangle sphérique quasi isocèle de sommet le pôle Sud, et de base la portion de côte située entre la pointe du Pourquoi Pas ? (en) (66° 10′ S, 136° 00′ E, frontière avec la terre de Wilkes), et la pointe Alden (66° 50′ S, 142° 00′ E, frontière avec la terre du Roi-George V). La superficie de ce triangle sphérique est de 352 000 km2[3].

À cheval sur le cercle polaire antarctique entre la pointe du Pourquoi Pas ? et la pointe Alden, les 350 km de côtes de la terre Adélie sont baignés par la mer Dumont-d'Urville, une mer côtière de l'océan Austral.

Pôle Sud magnétique

Le pôle Sud magnétique, dont la position varie avec le temps, se déplace au large du cercle polaire. En 2008, il était en face de la terre Adélie 65° 00′ S, 138° 00′ E. Le premier calcul de l'inclinaison magnétique permettant ainsi de localiser ce pôle Sud magnétique avait été fait le par Clément Adrien Vincendon-Dumoulin, hydrographe de l'expédition Dumont d'Urville.

Climat

Le climat polaire est caractérisé par de très basses températures et des vents violents souvent chargés de particules de glace, les blizzards. Les températures à Dumont d'Urville, au niveau de la mer, sont en moyenne de −1 à +7 °C pendant l'été (janvier, février) et de −15 à −20 °C pendant l'hiver austral (juillet, août).

Écosystème

L'Antarctique est la seule grande région froide du globe qui soit de nos jours dans un état voisin de son état d’origine, contrairement à l'Arctique. En signant la Convention de Rio en 1992, la France s’est engagée à « préserver la diversité biologique pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations futures » en prenant toutes les mesures nécessaires, dans le cadre national. En matière de protection de l'environnement, elle a surtout ratifié le protocole au « traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique » (dit protocole de Madrid). Signé en 1991 à Madrid, et entré en vigueur en 1998, ce protocole définit notamment des zones spécialement protégées. La loi du relative à la protection de l’environnement en Antarctique met en œuvre le protocole de Madrid. Elle a été précisée par un décret du . Toute activité française en Antarctique et toute activité menée en terre Adélie doivent faire l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation, en fonction de leur impact sur l'environnement.

Aucun mammifère terrestre n'habite ces régions glacées, mais les oiseaux, dont les manchots en particulier y sont abondants. Deux espèces sont particulièrement bien représentées : le Manchot empereur et le Manchot Adélie qui a été observé ici, pour la première fois en 1841[4], d'où son nom.

Quelques représentants de la faune aviaire en terre Adélie :

et de celle des mammifères marins :

Orque épaulard

Orque épaulard

Histoire

Découverte

Le commandant de l'expédition antarctique française, Jules Dumont d'Urville, découvrit en 1840 cette région, dont il reconnut 150 milles de côte[5] - [6].

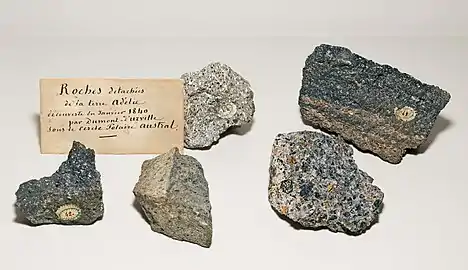

Après avoir aperçu la côte le [7] à 22 h 50[8], les membres de l'expédition embarquèrent sur deux canots de l’Astrolabe et de la Zélée et mirent pied, le à 17 h 30, sur le « Rocher du Débarquement »[9] - [10], le plus élevé et le plus nord-occidental parmi le groupe d'îlots des îles Dumoulin, ainsi nommées par Dumont d'Urville en l'honneur de l'hydrographe de l'expédition Vincendon-Dumoulin[11] - [12] et situées au nord-est de l'archipel de Pointe-Géologie[13], à environ 4 km du continent près du cap Géodésie. Ils y prélevèrent des échantillons de roche, d'algues et d'animaux et en prirent possession en plantant le drapeau français (66° 36′ 19″ S, 140° 04′ 00″ E)[14] - [15]. Dumont d’Urville annonça à son équipage que cette terre porterait désormais le nom de « terre Adélie », en hommage à son épouse Adèle. Le , ils croisèrent la route de l'expédition américaine de Charles Wilkes, qui le avait aperçu vers l'ouest une « île de glace » située à plus de 175 km de la côte (à l'est de 66° 22′ S, 153° 40′ E), puis, en voguant plus à l'ouest, la côte elle-même le (67° 04′ 37″ S, 147° 42′ 00″ E), soit cinq jours après que Dumont d'Urville l'eut aperçue 9 degrés de longitude (environ 400 km) plus à l'ouest, puis y eut débarqué ; néanmoins les États-Unis ne reconnaissent pas la revendication française sur la Terre-Adélie.

Des premiers hivernages aux stations permanentes

Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays, dont la France, envisagèrent de créer sur ce continent des stations pour mieux asseoir leurs revendications territoriales. Les Expéditions polaires françaises - Missions Paul-Émile Victor (E.P.F.), créées en 1947, organisèrent trois hivernages successifs et deux campagnes d'été entre 1948 et 1953.

Une première station, Port-Martin fut créée en 1949-1950 mais, à la suite d'un incendie, elle fut par la suite transférée plus à l'ouest, sur l'île des Pétrels de l'archipel de Pointe-Géologie. La nouvelle station, baptisée base antarctique Dumont-d'Urville, est toujours en fonction et accueille une trentaine de personnes, effectif qui double pendant l'été. Cette base aurait dû être desservie par un aérodrome, construit par nivellement des îles Cuvier, de l'île du Lion, des îlots Pollux et Zeus, et des îles Buffon, mais la piste est abandonnée en 1994.

Depuis 1959, année de la signature du traité sur l'Antarctique, il y a une occupation permanente des lieux. De nombreuses études scientifiques mises en œuvre par l’Institut polaire français (IPEV) sont réalisées en terre Adélie, soit au niveau national, soit dans le cadre de collaborations internationales.

La station Dumont-d’Urville est reliée par convoi d'engins chenillés, le raid, à la station antarctique Concordia implantée sur le plateau continental, à proximité du secteur de la Terre-Adélie, et créée et gérée par l'Institut polaire français en collaboration avec l'Italie pour des études astronomiques (l'implantation de télescopes et radiotélescopes), géophysiques et climatologiques (notamment celle de la magnétosphère, étude de la haute atmosphère, du réchauffement climatique, et de la couche d'ozone), ou physique fondamentale (captage de particules de haute énergie).

Découverte de la terre Adélie par Dumont d'Urville.

Découverte de la terre Adélie par Dumont d'Urville. Roches rapportées par l'expédition de 1840 MHNT.

Roches rapportées par l'expédition de 1840 MHNT. Ancien abri pour l'observation du ciel nocturne (1957-1958).

Ancien abri pour l'observation du ciel nocturne (1957-1958).

Souveraineté française

Contexte de la souveraineté

)_(17973277960).jpg.webp)

En Antarctique, la souveraineté française sur la Terre-Adélie s'exerce dans le contexte du traité sur l'Antarctique signé à Washington en 1959, qui établit un « gel » des prétentions territoriales et affirme la liberté de la recherche scientifique sur tout le continent. Elle doit donc être compatible avec les exigences du traité qui a été complété en 1991 par le protocole de Madrid sur la protection de l'environnement et qui fait de ce continent « une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ». La France s'intègre dans ce système international en étant à la fois :

- signataire dès l'origine du traité sur l'Antarctique, avec onze autres États ; reconnue par ce traité comme un État « possessionné » en raison de la revendication de la Terre-Adélie (il y a six autres États possessionnés qui sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine, le Royaume-Uni et la Norvège) ;

- partie consultative : vingt-huit États sont parties consultatives et bénéficient à ce titre d'un droit de vote lors des réunions des parties consultatives. Ce groupe comprend les signataires du traité (dont les États possessionnés) et les États qui ont acquis ce statut en démontrant l'intérêt qu'ils portent à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition (article 9 du traité sur l'Antarctique).

Les États-Unis[16] et la Russie ne reconnaissent aucune souveraineté d'un autre État en Antarctique.

Zones maritimes sous juridiction française

La France n'a pas explicitement revendiqué de zone économique exclusive au titre de la Terre-Adélie ; toutefois, elle réserve ses droits quant à l'éventuelle revendication d'un plateau continental étendu (qui lui permettrait de prétendre à des droits souverains sur l'exploitation des ressources potentielles du sous-sol, comme les hydrocarbures).

Administration

La Terre-Adélie fait partie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) dont elle est un district[17]. Les TAAF sont placées sous l'autorité de l'administrateur supérieur qui exerce les fonctions de chef du territoire[18]. Il est à noter que ce dernier jouit du rang de préfet.

Un chef de district est le représentant de l’administrateur supérieur[19]. Un des rôles des chefs de district dans les TAAF est de diriger les bases australes et antarctique. Sur la Terre-Adélie ce rôle est surtout focalisé autour de la station Dumont d’Urville[20].

De plus, la Terre-Adélie, comme les autres territoires d’outre-mer, est associée à l’Union européenne, en tant que PTOM (pays et territoires d’outre-mer)[21].

Enfin le budget du district est lié au budget général des TAAF qui représente actuellement 26 millions d'euros[21].

Notes et références

- « Limites des territoires français de la région antarctique dite « Terre Adélie » », Journal officiel de la République française, , p. 4098-4099 (lire en ligne, consulté le ).

- Le triangle isocèle ainsi défini peut être qualifié de « quasi sphérique » parce que, si ses deux côtés de plus grande longueur suivent des méridiens (qui sont des grands cercles), sa base suit le parallèle 60° S qui est un petit cercle. Les trois côtés d'un véritable triangle sphérique sont des arcs de grands cercles.

- Petit Larousse illustré 2011, Paris, Larousse, , p. 1094.

- Par les naturalistes de l'expédition Dumont d'Urville Jacques Bernard Hombron et Honoré Jacquinot.

- Carte des explorations effectuées par les corvettes l’Astrolabe et la Zélée dans les régions circum-polaires, 1841, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, documents, sites historiques et monuments, planche du Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la Zélée, agrandir pour trouver la position no 38 des vaisseaux avant le débarquement, à plus de 7 milles nautiques au sud (environ 14 km), près de la langue du glacier de l'Astrolabe appelé « Pointe Géologie » sur la carte.

- Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau, Paris, Gide éditeur, 1842-1846, tome 8, p. 148-152, site Gallica : « Le canot de l'Astrolabe avait déjà pris beaucoup d'avance […] et au bout de deux heures et demie, nous atteignîmes le plus rapproché des îlots aperçus. […] en si peu de temps, une distance de plus de 7 milles. […] Il était près de neuf heures lorsque, à notre grande joie, nous prîmes terre sur la partie ouest de l’îlot le plus occidental et le plus élevé. » On notera que dans sa relation de voyage Dumont d'Urville, ayant oublié de rajouter un jour en passant le méridien 180° par l'est, antidate d'un jour les évènements qui suivirent, ce qui inspira peut être Jules Verne dans son Tour du monde en quatre-vingts jours.

- Proposition de classement du rocher du débarquement dans le cadre des sites et monuments historiques, Réunion consultative du traité de l'Antarctique, 2006, note 4, qui mentionne l'erreur de date commise par Dumont d'Urville.

- Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau, Paris, Gide éditeur, 1842-1846, tome 8, p. 138, site Gallica.

- Photographie du rocher du Débarquement, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Proposition de classement du rocher du Débarquement dans le cadre des sites et monuments historiques, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments, p. 2.

- Carte des îles Dumoulin par Dubouzet en 1840, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Carte des îles Dumoulin et du « rocher du Débarquement » dans le Pilote de Terre Adélie, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Carte IGN de l'archipel de Pointe-Géologie, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments.

- Planches 168 à 171 du Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, site LINK Tasmania, Adelie Coast (Antarctica) - Pictorial works.

- Prise de possession de la terre Adélie, site du secrétariat du traité de l'Antarctique, Documents, Sites Historiques et Monuments, planche 171 du Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, vue de l'ouest.

- (en)U.S. Department of State, Bureau of Arms Control, Verification, and Compliance, "Antarctic Region"

- District de Terre-Adélie sur le site officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

- Préfet administrateur sur le site des Terres australes et antarctiques françaises.

- Blog de la Terre-Adélie.

- Le chef de district sur le site des TAAF.

- Présentation générale des TAAF.

Annexes

Article connexe

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Blog officiel de la Terre-Adélie

- Site des TAAF

- Institut polaire français Paul-Émile Victor

- Secrétariat du traité sur l'Antarctique

- Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique

- Droit de l'Antarctique

- Ressources sur la Terre-Adélie