Manchot empereur

Aptenodytes forsteri

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Sphenisciformes |

| Famille | Spheniscidae |

| Genre | Aptenodytes |

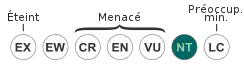

NT : Quasi menacé

Le Manchot empereur (Aptenodytes forsteri) est un oiseau endémique de l'Antarctique, est le plus grand et le plus lourd de tous les manchots. Le mâle et la femelle ont un plumage similaire et sont de même taille, atteignant jusqu'à 122 cm de hauteur pour une masse qui varie entre 20 et 40 kg. Le dos et la tête sont noirs et le ventre blanc, le haut de la poitrine jaune clair ; deux marques jaune vif au niveau des oreilles sont très visibles. Comme les autres manchots, il est incapable de voler. Ses ailes raides et aplaties et son corps profilé sont particulièrement adaptés à l'habitat marin.

Son alimentation se compose essentiellement de poissons, mais peut également comprendre des crustacés comme le krill ou des céphalopodes comme le calmar. Lorsqu'il chasse, il peut rester sous l'eau durant 18 mn, plongeant à une profondeur de 535 m. L'espèce est bien adaptée pour la plongée, car elle possède une hémoglobine à la structure particulière capable de fonctionner avec de faibles taux de dioxygène. Le Manchot empereur possède aussi des os solides qui lui permettent de résister au barotraumatisme, ainsi qu'une capacité à réduire son métabolisme et à mettre en veille certaines fonctions non essentielles.

Le Manchot empereur est connu pour le cycle de vie bien réglé des adultes qui répètent chaque année le même rituel pour se reproduire et élever leurs petits. Il s'agit de la seule espèce de manchot qui se reproduit au cours de l'hiver antarctique. Il réalise alors un long périple de 50 à 120 km sur la glace pour former des colonies pouvant comprendre des milliers d'individus. Les femelles pondent un unique œuf, que le mâle couve tandis que la femelle retourne vers la mer afin de chercher de la nourriture. Par la suite, les parents partent chercher leur nourriture en mer à tour de rôle, l'un d'entre eux restant avec leur oisillon dans la colonie. L'espérance de vie du Manchot empereur est généralement de 20 ans dans la nature, bien que des observations laissent à penser que certains individus peuvent atteindre l'âge de 50 ans.

Description morphologique

Aspect des adultes

Comme tous les manchots, le Manchot empereur a un corps élancé afin de limiter les forces de frottement lorsqu'il nage, et des ailes semblables à des nageoires plates et rigides[1]. Les mâles et les femelles ont une taille et une coloration similaires[2]. L'adulte en plumage nuptial a des plumes d'un noir profond sur le dos, qui couvrent également la tête, le menton, la gorge et le dessus des ailes. Ce plumage noir est bien délimité du plumage plus clair qui couvre le reste du corps. L'intérieur des ailes et le ventre sont blancs, tirant vers le jaune pâle en haut de la poitrine, et une tache jaune vif est visible au niveau des oreilles. Le bec, mesurant 8 cm, est incurvé et partiellement emplumé. Sa partie supérieure est noire, tandis que la partie inférieure est rose, orange ou lilas[3]. La langue est munie de poils orientés de manière à éviter que les proies attrapées ne s'échappent[4]. Les pattes palmées sont noires.

Le plumage sombre du Manchot empereur pâlit pour devenir gris-brun entre novembre et février, avant la mue annuelle en janvier et février[3]. La mue est très rapide chez cette espèce en comparaison d'autres oiseaux, et ne prend que 34 jours. Les plumes du Manchot empereur sortent de la peau après avoir atteint le tiers de leur longueur finale, et avant que les anciennes ne soient tombées, afin de réduire les pertes de chaleur. Les nouvelles plumes expulsent ensuite les anciennes avant de finir leur croissance[5]. Ce renouvellement du plumage améliore son étanchéité et sa protection contre le froid. Pendant cette période, le Manchot empereur ne peut pas plonger et est donc obligé de jeûner.

Mensurations

Le Manchot empereur adulte mesure jusqu'à 122 cm. Sa masse peut varier de 20 à 40 kg[6], notamment en fonction du sexe, les mâles étant en moyenne plus lourds que les femelles. La masse varie également selon la saison car les animaux, mâles comme femelles, perdent beaucoup de masse lorsqu'ils élèvent leurs oisillons et couvent les œufs[7]. Ainsi, mâles et femelles pèsent en moyenne respectivement 38 et 29 kg avant la saison de reproduction. Après celle-ci, la masse moyenne chute à 23 kg pour les deux sexes[2] - [8] - [9].

Aspect des juvéniles

Chez les juvéniles, les taches de chaque côté de la tête, le menton et la gorge sont blancs tandis que la tête et le bec sont noirs[3]. L'oisillon du Manchot empereur est quant à lui couvert d'un duvet gris-argenté avec la tête noire à bandes blanches[3]. En 2001, un oisillon entièrement blanc est découvert, mais il n'est pas identifié comme un individu albinos car ses yeux ne sont pas roses[10]. Les oisillons pèsent environ 315 g à l'éclosion, et quittent le nid lorsqu'ils atteignent 50 % de leur masse adulte[3].

Adaptations physiologiques

Adaptations au froid

Le Manchot empereur vit et se reproduit dans un environnement plus froid que n'importe quelle autre espèce d'oiseau. La température de l'air peut atteindre −40 °C, avec un vent soufflant jusqu'à 144 km/h. L'eau de mer, à −1,8 °C, est à une température largement inférieure à la température corporelle de 39 °C des manchots. Ceux-ci doivent donc être adaptés pour limiter les pertes de chaleur[11]. Entre 80 et 90 % de l'isolation des manchots est assurée par leur plumage[12]. Les plumes sont raides, courtes et lancéolées, et couvrent l'ensemble de leur corps : avec 15 plumes par cm2, les Manchots empereurs ont le plumage le plus dense de tous les oiseaux[13]. Une couche isolante supplémentaire est formée par des filaments duveteux présents entre la peau et les plumes. Des muscles permettent au manchot de tenir ses plumes dressées lorsqu'il est sur terre, de manière à réduire les pertes de chaleur en emprisonnant une couche d'air entre la peau et les plumes. Inversement, dans l'eau, le plumage est plaqué contre la peau, pour que la silhouette soit mieux profilée pour la nage[14]. La toilette est vitale aux manchots pour conserver une bonne isolation et un plumage bien imperméable[15]. L'isolation est aussi assurée par une épaisseur de graisse de couverture pouvant atteindre 3 cm avant le début de la saison de reproduction. Cette couche graisseuse limite le Manchot empereur dans ses mouvements, notamment en comparaison de son cousin moins bien pourvu en graisse mais plus agile, le Manchot de Magellan[16].

Le Manchot empereur est capable de maintenir son corps à une température constante sans que son métabolisme ne soit modifié pour des températures comprises entre −10 °C et +20 °C. En dessous, son métabolisme augmente de manière significative. Un manchot peut toutefois maintenir une température corporelle d'entre 37,6 °C et 38 °C pour des températures extérieures s'abaissant jusqu'à −47 °C[17]. Les mouvements qu'il réalise pour nager, marcher et frissonner lui permettent de se réchauffer, et il peut également y avoir une augmentation de la catalyse des lipides issus de ses réserves de graisse par des enzymes, un phénomène induit par une hormone : le glucagon[18]. Lorsque la température dépasse 20 °C, le Manchot empereur peut devenir agité, son métabolisme augmente pour évacuer de la chaleur. Le fait de lever ses ailes lui permet d'augmenter la surface corporelle qu'il expose à l'air de 16 %, ce qui facilite encore les pertes de chaleur excédentaire[19].

Adaptation à la pression et au faible taux de dioxygène au cours de la plongée

En plus du froid, le Manchot empereur est soumis à d'autres conditions contraignantes lors de ses plongées en profondeur. En effet, il est alors soumis à des pressions 40 fois plus importantes que celles qui règnent à la surface, ce qui causerait pour la plupart des autres organismes terrestres un barotraumatisme. Ses os sont particulièrement solides, ce qui limite les risques de traumatisme physique. Par contre, on ne sait pas comment l'espèce évite les troubles de décompression liés au diazote.

Quand il plonge, le Manchot empereur utilise nettement moins de dioxygène. En effet, sa fréquence cardiaque s'abaisse à 5 battements par minute et les organes non essentiels diminuent très fortement leur activité[4]. Son hémoglobine et sa myoglobine sont capables de fixer et transporter le dioxygène même lorsque sa concentration dans le sang est très faible, ce qui permet au manchot de rester conscient avec des taux très faibles de dioxygène[20].

Grâce à ces adaptations, le Manchot empereur peut retenir sa respiration durant vingt minutes et plonger à une profondeur supérieure à 500 m[21]. Le physiologiste américain Gerry Kooyman révolutionne l'étude de l'approvisionnement des manchots en nourriture lorsqu'il publie en 1971 les résultats de puces électroniques prenant des enregistrements lors de la plongée de Manchots empereurs. Il découvre alors que l'espèce peut atteindre une profondeur de 265 m, et que ses plongées peuvent durer jusqu'à 18 minutes[22]. Des recherches ultérieures observent une petite femelle atteignant la profondeur de 535 m près du détroit de McMurdo. Il est possible que le Manchot empereur puisse plonger encore plus profond, la précision des outils de mesure étant diminuée à de grandes profondeurs[23]. D'autres études sur le comportement d'un oiseau en plongée ont révélé des plongées régulières de 150 m dans des eaux de 900 m de profondeur, entrecoupées de petites plongées de 50 m et de plongées profondes de plus de 400 m, à des profondeurs de 450 ou 500 m[24]. Cela suggère qu'il se nourrit près du fond océanique[25].

Comportement

Cri

Le Manchot empereur n'a pas de nid fixe. Ainsi pour localiser son ou sa partenaire et son oisillon au sein de la colonie, il utilise des appels sonores[26] : on dit qu'il brait ou qu'il jabote[27]. Il possède à sa disposition un registre complexe de cris nécessaires à la reconnaissance des parents entre eux et des adultes avec leur petit[2]. Il dispose de la plus grande variété de cris de tous les manchots[26]. Le Manchot empereur utilise simultanément deux bandes de fréquences[28]. Les oisillons réclament de la nourriture et appellent leurs parents par un sifflement dont ils peuvent moduler la fréquence[2].

Comportement social

Les Manchots empereurs sont des animaux sociables, vivant en colonies. Ils chassent ensemble et peuvent coordonner leurs plongées et leurs remontées à la surface[22]. Ils sont actifs de jour comme de nuit. Un adulte passe une grande partie de l'année à circuler entre la zone de nidification et les zones océaniques riches en nourriture. Les animaux se dispersent dans l'océan de janvier à mars[9].

Un comportement spécifique que l’on retrouve chez le Manchot empereur faisant face au froid est le regroupement en un amas compact appelé « tortue ». Les observations ont montré l’existence de roulements entre les individus subissant le blizzard à la périphérie de ces tortues, et ceux à l’intérieur où la température peut atteindre les 37 °C en 45 minutes en moyenne[29]. Une idée simpliste serait que les manchots se comportent ainsi afin que les mêmes individus ne soient pas toujours exposés au froid et que les individus au centre n'aient pas trop chaud. Cependant, les écologistes du comportement animal privilégient une explication bien plus « individu-centrée ». En effet, puisque s’immiscer jusqu’au centre de la tortue paraît difficile du fait du regroupement très compact des individus, les manchots à la périphérie qui font directement face au blizzard auront tendance à contourner et à se positionner derrière le groupe pour se protéger du vent. Après un certain temps, les individus initialement au centre vont donc se retrouver exposés à leur tour au blizzard et vont changer de position, et ainsi de suite. Le comportement de formation en tortue serait donc basé sur des stratégies individuelles pour l’accès à la chaleur[30].

Prédateurs et mortalité

Le Manchot empereur est une proie privilégiée pour divers oiseaux et mammifères marins. Le Pétrel géant (Macronectes giganteus) est son principal prédateur terrestre, responsable à lui seul de jusqu'à 34 % des morts de jeunes dans certaines colonies. Le Labbe de McCormick (Stercorarius maccormicki) se nourrit principalement d'oisillons morts, car les jeunes sont trop gros pour être menacés à la période durant laquelle il arrive dans la colonie[31].

Les principales menaces pour le manchot lorsqu'il est dans l'eau proviennent de deux mammifères marins : le Léopard de mer (Hydrurga leptonyx), qui s'attaque aux adultes et aux jeunes lors de leurs premières plongées[32], et l'Orque (Orcinus orca), qui s'attaque aux adultes[33].

Une importante partie de la mortalité des oisillons est imputable aux mauvais soins lors de la couvaison. Le parent resté pour s'occuper de l'œuf peut le perdre, parfois lors de conflits ou de bousculades, ou cesser de le couver. Ce type de perte atteint son maximum au mois de mai, juste après la ponte, et les manchots ayant toujours leur œuf en juin sont généralement les plus expérimentés[34]. Par la suite, le poussin est soumis à des conditions climatiques très rudes, conduisant parfois à sa mort, mais il peut également souffrir de malnutrition lorsque le parent parti se nourrir tarde à revenir de son voyage en mer[33].

Locomotion

La morphologie du manchot, que ses ailes hydrodynamiques ont rendu inapte au vol, est adaptée à la nage : son corps rigide et son cou court lui permettent de se propulser dans l'eau à une vitesse de 5 à 10 km/h, avec des pointes pouvant atteindre 30 km/h. Sa densité corporelle est élevée, ses ailes lui servent de nageoires et ses pattes de gouvernail. Ses plongées sont profondes (plus de 300 m) et ne durent que quelques minutes.

Il est capable de réaliser de longues marches, mais aussi de se déplacer sur le ventre par glissage. Mâles et femelles vont parfois chercher leur nourriture à plus de 500 km des colonies pour nourrir les oisillons, couvrant entre 82 et 1 454 km par individu et par voyage. Un mâle retournant à la mer après avoir couvé se dirige directement vers des aires d'eau libre permanentes, connues sous le nom de polynies, à environ 100 km de la colonie[24].

Alimentation

Le Manchot empereur se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de céphalopodes[35], mais des variations significatives existent d'une population à une autre. Les poissons constituent généralement la principale source de nourriture, et la Calandre antarctique (Pleuragramma antarcticum) représente une large part de l'alimentation de l'oiseau. Les poissons de la famille des Nototheniidae, certains calmars comme le Calmar des glaces (Psychroteuthis glacialis), et le Krill antarctique (Euphausia superba) sont également fréquemment consommés par le manchot[25]. Le Manchot empereur chasse dans les eaux de l'océan Austral, dans des zones libérées des glaces ou dans des cassures dans la banquise[2]. Une des stratégies qu'il adopte consiste à plonger à environ 50 m de profondeur, de manière à pouvoir repérer des poissons vivant juste sous la banquise comme Pagothenia borchgrevinki, un poisson perciforme que l'on rencontre fréquemment juste sous la couche de glace. Une fois sa proie repérée, il remonte rapidement vers la glace pour l'attraper. Il plonge ensuite à nouveau et répète cette séquence environ six fois avant de remonter à la surface pour respirer[36]. La composition de son alimentation peut varier significativement au cours de l'année et d'une colonie à l'autre. Ainsi, le poisson peut constituer entre 20 et 96 % de son alimentation, le krill entre 1 et 68 % de son alimentation et les céphalopodes entre 3 et 65 % de son alimentation[37]. La résistance au jeûne du Manchot empereur est stupéfiante : en quatre mois, sa masse peut passer de 40 à 23 kg, ne conservant plus que deux kilos de graisse.

Reproduction

Les Manchots empereurs présentent la particularité de se reproduire dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde, l'Antarctique, pendant l'hiver : les températures peuvent descendre jusqu'à −60 °C, avec des vents dépassant les 200 km/h. Parfois, lorsqu'un site d'hivernage devient trop venteux, une colonie de Manchots empereurs déménage vers un lieu moins hostile.

Le Manchot empereur est mature à partir de l'âge de trois ans, mais il ne commence généralement à se reproduire qu'environ un à trois ans plus tard[38]. Le cycle de reproduction annuel commence au début de l'hiver austral, en mars et avril, quand tous les Manchots empereurs adultes se dirigent vers les aires de nidification des colonies. Il leur faut souvent marcher sur 50 à 120 km de la périphérie de la banquise vers l'intérieur des terres[39]. Le début du voyage semble être induit par la diminution de la durée des jours. Ainsi, en contrôlant la luminosité et imitant des jours courts, des scientifiques ont provoqué l'entrée en reproduction de Manchots empereurs en captivité[40].

Les manchots commencent leur parade amoureuse en mars ou en avril, alors que la température n'est parfois que de −40 °C. Le mâle fait une parade extatique au cours de laquelle il se tient immobile puis place sa tête sur sa poitrine avant de prendre son inspiration et émettre un cri de parade d'une à deux secondes. Il se déplace ensuite dans la colonie en répétant ce cri. Un mâle et une femelle se tiennent ensuite face à face, allongeant l'un après l'autre la tête et le cou, et ce durant plusieurs minutes. Une fois formés, les couples se dandinent dans la colonie, la femelle suivant généralement le mâle. Avant la copulation, l'un des oiseaux fait une révérence à son compagnon, le bec s'approchant près du sol, avant que l'autre ne l'imite[41].

Les Manchots empereurs sont monogames. Les couples se forment pour toute la saison de reproduction. Toutefois, la fidélité d'une année sur l'autre n'est que de 15 %[41]. La durée assez courte de la période féconde chez la femelle explique cela ; il est plus important de se reproduire que d'attendre de retrouver son partenaire de l'année précédente[42].

La femelle pond un œuf de 460 à 470 g en mai ou début juin[41]. Il a vaguement une forme de poire, est de couleur vert-blanchâtre pâle et mesure environ 12 cm de long pour 8 cm de diamètre[39]. Il représente 2,3 % de la masse de sa mère, ce qui en fait l'un des plus petits œufs, relativement à la masse de la femelle, de toutes les espèces d'oiseaux[43]. La coquille constitue 15,7 % de la masse de l'œuf ; comme chez la plupart des espèces d'oiseaux, elle est relativement épaisse, ce qui limite les risques de casse[44].

Étant donné que la terre est couverte de glace, le Manchot empereur ne nidifie pas, mais il porte l'œuf sur ses pattes, hautement vascularisées, et le recouvre d'un épais repli de peau (la température sous le repli est estimée à plus de 30 °C) : l’œuf évite ainsi tout contact avec la glace[45]. Au moment de la ponte, la femelle rabat sa queue sous elle pour réceptionner l'œuf, puis le dépose sur ses pattes et va à tout petits pas vers le mâle pour le lui présenter. Les réserves pondérales de la femelle sont alors épuisées, et elle doit donner avec précaution son œuf au mâle avant de se diriger vers l'océan où elle va se nourrir durant deux mois[46] - [39]. Le transfert de l'œuf peut se révéler compliqué, et de nombreux couples le font tomber durant cette opération. Quand cela arrive, l'embryon est rapidement perdu, car l'œuf ne peut résister aux températures extrêmement basses du sol glacé. Le mâle passe l'hiver à couver l'œuf sous son repli de peau, le balançant sur la pointe de ses pattes, durant 64 jours consécutifs jusqu'à l'éclosion[41]. Le Manchot empereur est la seule espèce de manchot où le mâle couve l'œuf seul. Lorsque l'œuf éclot, le mâle a jeûné pendant environ 115 jours depuis son arrivée dans la colonie[41]. Pour survivre au froid et aux vents de parfois plus de 200 km/h, les mâles se regroupent et se tiennent les uns contre les autres, comme une forme de tortue, en se relayant afin de ne pas être toujours exposés sur les bords de la formation. Durant tout le temps du voyage, de la cour et de la couvaison, le mâle perd 10 à 15 kg, soit 30 à 45 % de sa masse initiale qui varie entre 34 et 40 kg[47].

La coquille de l'œuf étant relativement épaisse, l'éclosion peut durer entre deux et trois jours. Les oisillons sont semi-nidicoles, couverts seulement d'une fine couche de duvet et entièrement dépendants de leurs parents pour se nourrir et maintenir leur température[48]. Si le jeune éclot avant le retour de la mère, le père le nourrit par régurgitation avec une sécrétion composée de 59 % de protéines et 28 % de lipides, produite par une glande de son œsophage et parfois appelée « lait de manchot»[49].

La femelle revient au moment de l'éclosion, voire dix jours après celle-ci, à la mi-juillet ou début août[39]. Elle retrouve son partenaire grâce à son cri, et va s'occuper du petit, le nourrissant en régurgitant la nourriture qu'elle a stockée dans son estomac. Le mâle part alors à son tour vers l'océan pour s'alimenter, et y passe environ 24 jours avant de revenir[39]. Les parents entament alors un roulement, s'occupant tour à tour de leur oisillon tandis que l'autre part chercher de la nourriture en mer[41]. Le printemps austral venu, environ 45 à 50 jours après l'éclosion, les jeunes sont suffisamment âgés pour être capables de réguler leur température, et ils sont laissés dans des « crèches » qui regroupent les poussins de différents couples. Pour se protéger du froid, ils imitent les adultes en formant une tortue pendant que les parents sont en mer en quête de nourriture. Les parents peuvent parfois plonger cent fois par jour pour rapporter toutes les une à deux semaines deux à quatre kilos de poissons et de petits crustacés à leur progéniture[48].

En décembre, lors de l'été austral, les poussins ont grandi, mué, et sont prêts à prendre le large. Les adultes abandonnent les jeunes sur la banquise, et ceux-ci finissent par se jeter à l'eau en groupe. Ils ne pèsent alors que 45 % de la masse d'un adulte[7], et ils ne reviendront se reproduire à leur tour, au même endroit, qu'une fois qu'ils auront atteint l'âge de cinq ans.

L'espérance de vie du Manchot empereur a été évaluée à 19.9 ans. Les mêmes chercheurs estiment que 1 % des manchots éclos sont susceptibles d'atteindre l'âge de cinquante ans[50]. D'un autre côté, seulement 19 % des oisillons survivent à leur première année de vie[51]. Ainsi, la population de manchots est composée essentiellement d'adultes de cinq ans et plus[50].

La colonie de Halley, située dans la mer de Weddell, est habituellement la deuxième plus importante colonie de manchots empereurs au monde, avec jusqu’à 25.000 couples venant se reproduire chaque année. Pourtant, en 2016, 2017 et 2018, presque tous les poussins sont morts en raison de la fonte de leur habitat, en conséquence du réchauffement climatique[52].

Habitat et répartition géographique

- Zones de reproduction

- Zones de vie

Les Manchots empereurs vivent en Antarctique, autour du pôle, entre les latitudes 66° et 77° Sud. Ils se reproduisent généralement sur un pack stable non loin des côtes[2]. Les colonies qu'ils forment alors cherchent des zones planes abritées du vent par des rochers ou des icebergs pour s'installer[2]. La population globale de Manchots empereurs adultes est évaluée à 595 000 individus selon un comptage en 2012 effectué par une équipe de chercheurs américains grâce à des images satellites[53] - [54], ceux-ci sont répartis dans 44 colonies indépendantes[9]. Environ 80 000 couples peuvent être rencontrés dans le secteur de la mer de Ross[55]. Les plus grandes colonies sont localisées au cap Washington (20 000 à 25 000 couples), sur l'île Coulman en terre Victoria (environ 22 000 couples), dans la baie de Halley, en terre de Coats (entre 14 300 et 31 400 couples) et en baie d'Atka, dans la Terre de la Reine-Maud (16 000 couples)[9]. Deux colonies terrestres sont connues : une sur une pointe de terre des îles Dion, dans la péninsule Antarctique[56], et l'autre sur un promontoire du glacier Taylor dans le Territoire Antarctique australien[57]. Des individus isolés ont également été observés sur les îles Malouines[58], sur l'île Heard[59], en Géorgie du Sud et en Nouvelle-Zélande[9] - [60].

Menace liée au réchauffement climatique

La survie des manchots empereurs dépend de la résolution de la crise climatique en se conformant à la Convention de Paris. Sur la base de modèles de simulation, on peut prédire, dans le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, que 80 % des colonies seraient pratiquement éteintes d'ici 2100 et que le nombre total de manchots empereurs devrait diminuer d'au moins 81 %[61]. En se conformant aux objectifs de l’Accord de Paris, l’Antarctique fournira en revanche un refuge sûr au manchot empereur. D'ici à 2100, selon les scénarios climatiques de 1,5 °C et de 2 °C de la Convention de Paris, respectivement 19 % et 31 % des colonies seront pratiquement éteintes. En conséquence, la population mondiale devrait diminuer d'au moins 31 % en supposant les 1,5 °C de Paris et de 44 % en supposant les 2 °C de Paris, mais la population se stabilisera à partir de 2060 environ[61].

Taxonomie et découverte

Le Manchot empereur a été décrit pour la première fois en 1844 par le zoologiste anglais George Robert Gray, à partir de spécimens rapportés par les membres de l'expédition Erebus et Terror[62]. Il a nommé le genre à partir de l'ancien grec ἀ-πτηνο-δύτης [a-ptēno-dytēs], signifiant « plongeur sans ailes » et le nom d'espèce a été choisi en l'honneur du naturaliste allemand Johann Reinhold Forster, qui accompagnait James Cook lors de son second voyage dans le Pacifique et identifia alors cinq autres espèces de manchots[63]. La première colonie est découverte par le docteur Edward Adrian Wilson en 1902, au cours de l'expédition Discovery[64] - [65]. Le premier œuf est découvert sur un morceau de glace flottant par l'expédition de James Clark Ross en 1840, mais n'est identifié qu'en 1905.

Avec le Manchot royal (A. patagonicus), aux coloris similaires mais plus petit, le Manchot empereur est l'une des deux espèces existantes du genre Aptenodytes. Des fossiles démontrent l'existence d'une troisième espèce, le Manchot de Ridgen (A. ridgeni), dont on a retrouvé en Nouvelle-Zélande des fossiles datant de la fin du Pliocène, il y a environ trois millions d'années[66]. Des études portant sur le comportement du manchot et sur ses caractéristiques génétiques ont conclu que le genre Aptenodytes est à la base de l'arbre phylogénétique des manchots[67]. Des ADN mitochondriaux et cellulaires ont permis d'estimer l'apparition de cette branche à environ quarante millions d'années avant notre ère[68].

Le Manchot empereur et l'homme

Statut de conservation

L'espèce est considérée comme quasi menacée par l'UICN. Toutefois, avec neuf autres espèces de manchots, l'espèce voit en 2010 étudier son éventuelle inclusion dans l'Endangered Species Act américain. Cela s'explique notamment par la forte diminution de ses ressources en nourriture du fait des effets du réchauffement climatique et de la pêche industrielle sur les populations de crustacés et de poissons. D'autres raisons sont également évoquées parmi lesquelles les maladies, la destruction de son habitat et la présence humaine qui perturbe les couples en reproduction. Le tourisme est particulièrement concerné par ce dernier point[69]. Une étude a montré que les oisillons du Manchot empereur se montraient plus peureux après avoir été approchés par un hélicoptère à moins de 1 000 m[70].

Une diminution de la population de l'ordre de 50 % a été observée en Terre Adélie du fait d'une augmentation de la mortalité des adultes, et notamment des mâles, au cours d'une période chaude prolongée à la fin des années 1970 qui a entraîné une réduction de la couverture de la banquise. D'un autre côté, le taux de réussite des éclosions diminue lorsque l'étendue de la banquise augmente. Pour ces raisons l'espèce est considérée comme très sensible aux aléas climatiques[71].

Une étude de l'Institut océanographique de Woods Hole en janvier 2009 envisage que le Manchot empereur pourrait être au bord de l'extinction d'ici l'année 2100 du fait du changement climatique. En appliquant des modèles mathématiques pour prédire comment la diminution de la banquise va affecter une colonie importante de Manchots empereurs de Terre Adélie, ils prévoient un déclin de 87 % de la population de la colonie d'ici la fin du siècle, faisant passer la population de 3 000 à 400 couples. Un tel déclin est envisageable pour l'ensemble de la population de manchots, soit 200 000 couples environ[72].

En 2009, grâce à des images satellites qui montraient de larges zones de glace recouvertes d'excréments, assez étendues pour être visibles de l'espace, des scientifiques ont pu découvrir dix colonies de Manchots empereurs jusque-là inconnues[73]. En novembre 2012, des chercheurs français de l'Astrolabe ont repéré deux de ces colonies à proximité du glacier Mertz, alors que leur devenir était incertain à la suite de la rupture du glacier Mertz en 2010. Ces deux colonies comprennent 6 000 poussins, c'est-à-dire au moins 12 000 animaux reproducteurs[74].

Selon les estimations, les populations de Manchot empereur pourraient décliner jusqu’à 70 % d’ici la fin du XXIe siècle[52].

Manchots empereurs en captivité

L'espèce est très rarement élevée en captivité. On peut notamment citer l'exemple de SeaWorld San Diego qui élève des manchots loin de l'Antarctique et où plus de 20 jeunes sont nés depuis 1980[75] - [76].

Le Manchot empereur dans la culture

Le cycle de vie unique de l'espèce dans un environnement très hostile est un thème très souvent repris dans la littérature ou à la télévision. L'explorateur de l'Antarctique Apsley Cherry-Garrard a dit un jour : « je ne crois pas qu'aucun animal sur Terre n'ait une vie plus difficile que le Manchot empereur »[77]. Le documentaire La Marche de l'empereur, très largement diffusé dans les salles du monde entier, raconte l'histoire du cycle de reproduction du Manchot empereur[78] - [79]. Ce film obtient un bon accueil par le public et les critiques, et se voit décerner l'Oscar du meilleur documentaire en 2006, et obtient quatre nominations aux césars la même année (premier film, musique, son, montage)[80]. Ce sujet a également été repris par deux fois par la BBC et le présentateur David Attenborough, une première fois dans l'épisode cinq de la série sur l'Antarctique Life in the Freezer[81], et à nouveau en 2006 dans la série Planète Terre[82].

Les personnages principaux du film d'animation Happy Feet (2006) sont des Manchots empereurs, dont un est passionné de danse. Bien qu'il s'agisse d'un divertissement, ce film représente le cycle de vie des manchots et fait passer un message environnemental sur les risques du changement climatique et de la surpêche[83]. Dans le film d'animation Les Rois de la glisse (2007), on retrouve un Manchot empereur surfeur nommé Zeke « Big-Z » Topanga[84].

L'album de 1998 Phantom Power du groupe The Tragically Hip comprend un titre nommé Emperor Penguin.

Un duo de musique électronique de Chicago s'appelle Emperor Penguin.

Philatélie

Plus de trente pays ont représenté l'oiseau sur leurs timbres, même à plusieurs reprises pour l'Australie, le Royaume-Uni, le Chili et la France[85]. Un timbre le représentant d'une planche (Penguins III) de 6,6 £ a été créé en novembre 2008 pour le territoire britannique antarctique[86].

Annexes

Articles connexes

- Aptenodytes, le genre

- Manchot royal, l'autre espèce du genre

- La Marche de l'empereur, film documentaire de Luc Jacquet

- Happy Feet de George Miller

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Tony D. Williams, The Penguins, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 0-19-854667-X).

- B. Tollu, Les manchots, écologie et vie sociale, Paris, Le Rocher, JP Bertrand, coll. « Science et découvertes », .

- Pierre Darmangeat, Les manchots, Portraits sauvages, Paris, Artemis, , 60 p. (ISBN 2-84416-393-9 et 9782844163936, lire en ligne).

Références taxinomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Aptenodytes forsteri dans Spheniciformes

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Aptenodytes forsteri

- (en) Référence Catalogue of Life : Aptenodytes forsteri G. R. Gray, 1844 (consulté le )

- (fr+en) Référence Avibase : Aptenodytes forsteri (+ répartition)

- (fr+en) Référence ITIS : Aptenodytes forsteri G. R. Gray, 1844

- (en) Référence Animal Diversity Web : Aptenodytes forsteri

- (en) Référence NCBI : Aptenodytes forsteri (taxons inclus)

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Avibase

- Global Biodiversity Information Facility

- New Zealand Birds Online

- Oiseaux.net

- TAXREF (INPN)

- (en) Animal Diversity Web

- (en) ARKive

- (en) Australian Faunal Directory

- (cs + en) BioLib

- (en) BirdLife Australia

- (en) BirdLife International

- (en) EPPO Global Database

- (en) Paleobiology Database

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) SeaLifeBase

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Union internationale pour la conservation de la nature

- (en) World Register of Marine Species

- (en) Xeno-canto

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (fr) Référence Oiseaux.net : Aptenodytes forsteri (+ répartition)

- (en) Référence UICN : espèce Aptenodytes forsteri G.R. Gray, 1844 (consulté le )

- Biologie du manchot empereur (fr)

Multimédia

- Le paradoxe des empereurs, film de Thierry Thomas, 1987. Auteur : Pierre Jouventin. Production : SFRS/CERIMES.

- Galerie de photos Aptenodytes forsteri sur Calphotos

- Vidéos et photos de Manchots empereurs sur le site IBC (Internet Bird Collection)

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Emperor Penguin » (voir la liste des auteurs).

- Williams 1995, p. 3.

- (en) University of Michigan Museum of Zoology, « Aptenodytes forsteri » (consulté le )

- Williams 1995, p. 152.

- J. Owen, « "Penguin Ranch" Reveals Hunting, Swimming Secrets », National Geographic, (consulté le )

- Williams 1995, p. 45.

- Prévost, 1961

- (fr) F.S. Todd et F. Genevois, Oiseaux et Mammifères antarctiques et des îles de l'océan austral, Paris, Kameleo, , 144 p.

- (en) « Emperor Penguin, Aptenodytes forsteri at MarineBio.org », Marinebio.org (consulté le )

- (en) S. Marchant et PJ. Higgins, Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds, Vol. 1A, Melbourne, Oxford University Press,

- (en) CDNN, « Scientists find rare all-white emperor penguin », Cyber Diver News Network, (consulté le )

- Williams 1995, p. 107.

- Williams 1995, p. 108.

- (en) J. Hile date=29 mars 2004, « Emperor Penguins: Uniquely Armed for Antarctica », sur National Geographic website, National Geographic (consulté le )

- Williams 1995, p. 107-108.

- (en)GL. Kooyman, RL Gentry, WP Bergman, HT Hammel, « Heat loss in penguins during immersion and compression », Comparative Biochemistry and Physiology, vol. 54A, , p. 75–80

- (en) C. Michael Hogan, « Magellanic Penguin », sur GlobalTwitcher.com, N. Stromberg, (consulté le )

- Williams 1995, p. 109.

- Williams 1995, p. 110.

- Williams 1995, p. 111.

- S. Norris, « Penguins Safely Lower Oxygen to "Blackout" Levels », National Geographic, (consulté le )

- (en) « Antarctic Photo Library of the US Antarctic Program » (consulté le )

- G.L. Kooyman, C.M. Drabek, R. Elsner et W.B. Campbell, « Diving behaviour of the Emperor Penguin Aptenodytes forsteri », Auk, vol. 88, , p. 775–95

- Williams 1995, p. 89.

- Ancel A, Kooyman GL, Ponganis PJ, Gendner JP, Lignon J, Mestre X, « Foraging behaviour of Emperor Penguins as a resource detector in Winter and Summer », Nature, vol. 360, , p. 336–39 (DOI 10.1038/360336a0)

- Williams 1995, p. 156.

- Williams 1995, p. 68.

- « Le Manchot empereur » (consulté le )

- (en)P. Robisson, « Vocalizations in Aptenodytes Penguins: Application of the Two-voice Theory », The Auk, vol. 109, , p. 654–658 (lire en ligne [PDF])

- B. Pinshow, M.A. Fedak, D.R Battles, K. Schmidt-Nielsen, « Energy expenditure for thermoregulation and locomotion in emperor penguins », American Journal of Physiology 231(3), 1976, 903–912

- (en) Caroline Gilbert, Yvon Le Maho, Martine Perret et André Ancel, « Body temperature changes induced by huddling in breeding male emperor penguins », American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, vol. 292, no R176–R185, (DOI 10.1152/ajpregu.00912.2005, lire en ligne)

- Williams 1995, p. 40.

- (en)Kooyman GL, Croll DA, Stone S, Smith S, « Emperor penguin colony at Cape Washington, Antarctica », Polar Record, vol. 26, no 157, , p. 103–08

- (fr) J. Prévost, Écologie du manchot empereur, Paris, Hermann,

- Birr, 1968

- Y. Cherel, GL. Kooyman, Food of emperor penguins (Aptenodytes forsteri) in the western Ross Sea, Antarctica, Marine Biology 130(3), 1998, 335–344 doi:10.1007/s002270050253

- Ponganis PJ, Van Dam RP, Marshall G, Knower T, Levenson DH, « Sub-ice foraging behavior of emperor penguins », Journal of Experimental Biology, vol. 203, no 21, , p. 3275–78 (lire en ligne, consulté le )

- Kooyman, 2002

- Williams 1995, p. 159.

- Williams 1995, p. 158.

- (en)R. Groscolas, « The endocrine control of reproduction and molt in male and female Emperor (Aptenodytes forsteri) and Adélie (Pygoscelis adeliae) Penguins. I. Annual changes in plasma levels of gonadal steroids and luteinizing hormone », Gen. Comp. Endocrinol, vol. 62, , p. 43–53 (DOI 10.1016/0016-6480(86)90092-4)

- Williams 1995, p. 157.

- Williams 1995, p. 55.

- Williams 1995, p. 23.

- Williams 1995, p. 24.

- Jérome Fuchs et Marc Pons (Muséum National d'Histoire Naturelle - MNHN), « Pourquoi et comment les oiseaux font-ils leurs nids ? », sur caminteresse.fr, Ça m'intéresse,

- Darmangeat 2005, p. 60.

- (fr) Caroline Gilbert, Le comportement de thermorégulation sociale du Manchot empereur pendant l'hiver antarctique, Maison-Alfort, Thèse de médecine vétérinaire, (lire en ligne)

- Williams 1995, p. 28.

- J. Prévost et V. Vilter, « Histologie de la sécrétion œsophagienne du Manchot empereur », Proceedings of the XIII International Ornithological Conference, , p. 1085–1094

- (fr)J.-L. Mougin, M. van Beveren, « Structure et dynamique de la population de Manchots empereurs Aptenodytes forsteri de la colonie de l'archipel de Pointe Géologie, Terre Adélie », Comptes Rendus de l'Académie des sciences de Paris, vol. 289D, , p. 157–60

- Williams 1995, p. 47.

- « Presque tous les poussins d'une colonie de manchots empereurs sont morts », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- « Le manchot empereur se porte bien en Antarctique » publié dans Sciences et Avenir le 15 avril 2012. Consulté le 17 avril 2012.

- (en)« An Emperor Penguin Population Estimate: The First Global, Synoptic Survey of a Species from Space » publié dans PLoS ONE. Consulté le 17 avril 2012.

- (en) PC. Harper, GA. Knox, GJ. Wilson, EC. Young, Status and Conservation of the World's Seabirds, Cambridge, ICBP, , 593–608 p., « The status and conservation of birds in the Ross Sea sector of Antarctica »

- (en)B. Stonehouse, « The Emperor Penguin Aptenodytes forsteri Gray I. Breeding behaviour and development », Falkland Islands Dependencies Survey Scientific Report, vol. 6, , p. 1–33

- (en)G. Robertson, « Population size and breeding success of Emperor Penguins Aptenodytes forsteri at Auster and Taylor Glacier colonies, Mawson Coast, Antarctica », Emu, vol. 92, , p. 65–71

- (en) Robin Wood et Anne Wood, Birds and Mammals of the Falkland Islands, Wild Guides, (ISBN 1-903657-10-5), « Checklist of Falkland Islands Birds »

- (en)M.C. Downes, E.H.M. Ealey, A.M. Gwynn, P.S. Young, « The Birds of Heard Island », Australian National Antarctic Research Report, vol. Series B1, , p. 1–35

- (en)J.P. Croxall, P.A. Prince, « Antarctic Penguins and Albatrosses », Oceanus, vol. 26, , p. 18–27

- Stéphanie Jenouvrier et al., The Paris Agreement objectives will likely halt future declines of emperor penguins, Wiley Online Library, 2019.

- (en) Sir John Richardson et John Edward Gray, The zoology of the voyage of H.M.S. Erebus and Terror, under the command of Capt. Sir J. C. Ross during 1839-1843, vol. 1, Londres, E. W. Janson, 1844-1875, 324 p. (lire en ligne), p. 39 du paragraphe Birds (118e page).

- « Manchot empereur » (consulté le )

- Wilson, 1907

- Sapin-Jaloustre, 1952

- Williams 1995, p. 13.

- (en)P. Jouventin, « Visual and vocal signals in penguins, their evolution and adaptive characters », Adv. Ethol., vol. 24, , p. 1–149

- (en)AJ. Baker, SL. Pereira, OP. Haddrath, KA. Edge, « Multiple gene evidence for expansion of extant penguins out of Antarctica due to global cooling », Proc Biol Sci., vol. 273, , p. 11–17 (DOI 10.1098/rspb.2005.3260, lire en ligne)

- (en)J. Burger et M. Gochfeld, « Responses of Emperor Penguins (Aptenodytes forsteri) to encounters with ecotourists while commuting to and from their breeding colony », Polar Biology, vol. 30, , p. 1303–1313 (DOI 10.1007/s00300-007-0291-1)

- (en)M. Giese, M. Riddle, « Disturbance of emperor penguin Aptenodytes forsteri chicks by helicopters », Polar Biology, vol. 22, , p. 366–71 (DOI 10.1007/s003000050430, lire en ligne)

- (en)C. Barbraud et H. Weimerskirch, « Emperor penguins and climate change. », Nature, vol. 411, , p. 183–186 (DOI 10.1038/35075554)

- (en)W. Dunham, « Melting Sea Ice May Doom Emperor Penguins, Study Finds. », The Washington Post, (lire en ligne)

- (en) « Penguin poo viewed from space reveals new Antarctic colony locations », The Guardian (consulté le )

- « Deux nouvelles colonies de manchots empereurs en Antarctique », Mer et Marine, (consulté le )

- (en)FS. Todd, « Techniques for propagating King and Emperor penguins Aptenodytes patagonica and A. forsteri at Sea World, San Diego », International Zoo Yearbook, vol. 26, , p. 110–24 (DOI 10.1111/j.1748-1090.1986.tb02208.x)

- « Animal Bytes - Penguins », sur SeaWorld official website, SeaWorld, (consulté le )

- (en) Apsley Cherry-Garrard, The Worst Journey in the World, Carroll & Graf, , xvii, « introduction »

- (en) P. Bowes, « Penguin secrets captivate US viewers », sur BBC website, British Broadcasting Corporation, (consulté le )

- « La Marche de l'empereur, un film de Luc Jacquet » (consulté le )

- « Actualités » (consulté le )

- (en)Presenter – David Attenborough, « The Big Freeze », Life in the Freezer, BBC, vol. 1,

- (en)Presenter – David Attenborough, « Ice Worlds », 6, BBC,

- (en) S. Lovgren, « "Happy Feet": Movie Magic vs. Penguin Truths », sur National Geographic website, National Geographic, (consulté le )

- (en) S. Lovgren, « Behind the Scenes of the New Movie "Surf's Up" », sur National Geographic website, National Geographic, (consulté le )

- (en) K. Scharning, « Penguins Spheniscidae », sur Theme Birds on Stamps, (consulté le )

- (en) Stamp News, Falkland Island Government, Volume 3, Issue 4, novembre 2008