Manchot de Magellan

Spheniscus magellanicus

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Sphenisciformes |

| Famille | Spheniscidae |

| Genre | Spheniscus |

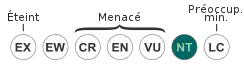

NT A2bcde+3bcde+4bcde : Quasi menacé

Le Manchot de Magellan (Spheniscus magellanicus) est une espèce sud-américaine d'oiseaux qui se reproduit sur les côtes de la Patagonie et sur les îles Malouines, avec des migrations vers le Brésil.

Ils sont les plus nombreux des manchots appartenant au genre Spheniscus. Les espèces les plus apparentées sont le Manchot du Cap, le Manchot de Humboldt et le Manchot des Galapagos.

Description morphologique

Aspect général

Les manchots de Magellan sont de taille moyenne (jusqu'à 76 cm), et de couleur noir et blanc. Ils ont une tête noire entourée d'une bande blanche. Ils ont le dos gris-noirâtre et le ventre blanchâtre, avec deux bandes noires entre la tête et la poitrine, la bande inférieure en forme de fer à cheval inversé. Il n’existe pas de dimorphisme sexuel réel[1], mais les mâles ont des dimensions légèrement plus importantes que les femelles[2] avec un front très légèrement plus bombé[3]. Outre la différence de corpulence, celles-ci possèdent un bec plus fin que les mâles[3].

Mensurations

| Fourchette de valeurs | Moyenne chez les mâles | Moyenne chez les femelles | |

|---|---|---|---|

| Longueur | donnée L1-A | donnée L1-B | donnée L1-C |

| Masse en début de mue[2] | 2.5 à 7,5 kg | 4,0 kg | 4,7 kg |

| Longueur du bec[2] | 4.7 à 6,7 cm | 5.4 cm | 5.8 cm |

| Longueur du pied[2] | 10.1 à 14,5 cm | 11.5 cm | 12.2 cm |

| Longueur de l'aile[2] | 11.2 à 16,9 cm | 14.8 cm | 15.6 cm |

La masse de cet oiseau est généralement plus élevée juste avant la mue, car il devra jeûner plusieurs semaines en attendant la restauration de son plumage[2].

Comportement

Locomotion

Comme tous les manchots, ce sont de bons nageurs. Ils peuvent atteindre 24 km/h lorsqu'ils poursuivent une proie et plonger jusqu'à 75 m de profondeur[4]. Des individus porteurs de balises de localisation par satellite ont permis de déterminer que cette espèce fait couramment une centaine de kilomètres à la nage pour se rendre de leur colonie de nidification jusqu'aux sites de nourrissage. Certains individus provenant des colonies d’Argentine ont même réalisé un voyage de 600 km pour trouver suffisamment de nourriture à rapporter au nid[5].

Alimentation

Ils se nourrissent de poisson, notamment d'anchois et plus particulièrement de l'espèce Engraulis anchoita, mais aussi de jeunes merlus argentins, de sprats de l'espèce Sprattus fuegensis, de merlan bleu austral, etc. Ils consomment aussi des calmars tels que Gonatus antarcticus et Loligo gahi, du krill et d'autres crustacés, telle que la galatée naine Munida gregaria[2].

Régulation thermique

Bien que morphologiquement adaptés aux faibles températures, ces manchots ont développé des stratégies pour lutter contre la chaleur. Durant l'été, ils perdent les plumes sur une bande située entre leur bec et leurs yeux, ce qui leur permet de dissiper de la chaleur à ce niveau[4]. Si cela s'avère insuffisant, ils peuvent haleter comme des chiens et étendre leurs ailes au vent[4]. Ils peuvent aussi se réfugier dans leur nid, placé dans l'ombre d'un buisson ou, mieux encore, dans la fraîcheur d'un terrier.

Relations interspécifiques

Les relations que le Manchot de Magellan entretient avec les autres espèces sont essentiellement des relations de prédation. Alors que lui-même consomme diverses espèces aquatiques (voir le paragraphe "Alimentation"), il subit la prédation de divers animaux, aussi bien terrestres qu'aquatiques.

Sur terre, les œufs et les poussins sont la proie du Goéland dominicain, du Labbe antarctique, du petit et du grand Grison et des tatous, notamment du grand tatou velu[2]. Le Renard gris d'Argentine et le Renard de Magellan), le Colocolo et le Puma, sont aussi capables de s'attaquer aux jeunes plus âgés et aux adultes[2].

Les prédateurs marins de cette espèce s'attaquent aux jeunes et aux adultes. Les orques les chassent au large, tandis que le Pétrel géant et l'Otarie à crinière peuvent aussi les pourchasser sur les plages[2].

Relations intraspécifiques

Les mâles attirent les femelles en poussant des cris puissants qui ressemblent aux braiements d'un âne[6].

Au cours de la saison de reproduction, les individus se regroupent en grandes colonies pouvant réunir jusqu'à 400 000 oiseaux[4].

Reproduction

Ces manchots montrent une grande fidélité, non seulement envers leur partenaire, mais aussi envers leur site de nidification. Presque tous les individus retournent nicher dans la colonie où ils sont nés, et bien souvent réutilisent le même buisson ou le même terrier pour placer leurs œufs, année après année[5].

Ce sont des oiseaux monogames non seulement sur une saison, mais aussi d'une saison à l'autre. La Wildlife Conservation Society a ainsi suivi un couple dont les partenaires sont restés liés durant 16 ans[4].

Les deux parents prennent part égale à l'élevage des petits. Ils se relaient pour couver les œufs puis nourrir les poussins.

Un manchot de Magellan peut vivre 30 ans en liberté[4].

Habitat et répartition géographique

Cette espèce niche au sud de l'Amérique du Sud, aussi bien sur les côtes atlantiques que pacifiques, en Patagonie, et sur les îles Falkland. Les individus hivernent en mer, au large du Brésil, de l'Uruguay et du nord de l'Argentine côté Atlantique, et au large du Chili et du Pérou côté Pacifique.

Taxonomie et découverte

La première description scientifique du manchot de Magellan fut réalisée en 1781 par le naturaliste allemand Johann Reinhold Forster. Le nom de cette espèce est un hommage au navigateur et explorateur portugais Fernand de Magellan, qui avait aperçu cet oiseau en 1520 au cours de son voyage au sud du continent sud-américain[4].

Le manchot de Magellan et l’homme

Évaluation de la population mondiale

La population mondiale de Manchot de Magellan est estimée en 2008 à 1 300 000 couples par BirdLife International. Cette population est répartie comme suit : environ 950 000 couples nichent sur les côtes de l'Argentine, un peu plus de 200 000 au Chili, et approximativement 100 000 sur les îles Falkland. L'évolution de ces populations, bien qu'en décroissance globale, montre des nuances selon les zones considérées. En Argentine, par exemple, la colonie de Punta Tombo a perdu près de 30 % de ses effectifs depuis 1987, mais celle de la presqu'île de Valdés est passée de deux couples dans les années 1960 à 26 000 couples dans les années 1990. De même, les îles Falkland ont perdu 50 % de leur effectif, mais la colonie de l'Isla Deseada, petite île de l'estuaire du Río Gallegos, a doublé dans le même laps de temps. Cependant, les gains de population des petites colonies ne compensent pas les pertes des grandes, ce qui, en conjonction avec les menaces pesant sur l'espèce, a poussé BirdLife International et l'UICN à placer le Manchot de Magellan dans la catégorie Near Threatened (NT), c'est-à-dire « espèce quasi menacée »[5].

Menaces pour l'espèce

La principale menace de cette espèce est la pollution marine aux hydrocarbures, due aux dégazages illégaux, qui tue plus de 20 000 adultes et 22 000 jeunes chaque année au large des côtes de l'Argentine et sur les sites de nidification des îles Malouines. Bien que la fréquence des dégazages a diminué récemment, la situation risque de redevenir préoccupante si l'extraction de pétrole off-shore se développe au large de ce même archipel[5].

La surpêche est une autre menace pour l'espèce. Outre la surpêche des anchois, qui prive les oiseaux d'une de leurs principales ressources alimentaires, de nombreux individus sont pris dans les filets et, incapables de remonter pour respirer, meurent noyés. De façon plus confidentielle, à Punta Arenas au Chili, certains pêcheurs chassent et tuent des manchots pour s'en servir comme appât[5].

À la prédation exercée par les espèces sauvages ou introduites (voir le paragraphe Relations interspécifiques) s'ajoute la collecte des œufs par les humains au niveau de certaines colonies. La pression humaine liée au tourisme est aussi un problème pour ces individus nicheurs, qui sont alors dérangés lors des soins aux poussins[5].

Des évènements climatiques tels que El Niño peuvent aussi causer des morts massives chez les poussins. Cet évènement, qui peut provoquer une diminution drastique des ressources alimentaires par déplacement des bancs de poissons, a aussi une conséquence au niveau du régime des précipitations, qui augmente dans les zones occupées par les colonies du côté océan Pacifique. Si plus de 6 cm de pluie tombe au cours de la saison de reproduction, la plupart des poussins mourront soit d'hypothermie, soit à la suite de l'effondrement des terriers de nidification[5].

Le manchot de Magellan et la culture

L’image du manchot de Magellan est utilisée en philatélie. Elle figure sur un timbre de 0,45 euro édité par le CTT Correios du Portugal en 2004 en l’honneur de l’oceanarium de Lisbonne[7].

Galeries de photos

Annexes

Articles connexes

- Manchot, espèces de la famille des sphéniscidés

- Outre le manchot de Magellan, le genre Spheniscus se compose de trois autres espèces :

- Faune d'Argentine

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (es) Eduardo Amaya, Zona norte y centro de Tierra del Fuego. Aves : Spenisciformes los pingúinos, Eduardo Amaya, , 44 p. (ISBN 978-987-05-3184-5).

- (es) Guillermo Harris, Guía de Aves y Mamíferos de la Costa Patagónica, Editorial El Eteneo, , 281 p. (ISBN 978-950-02-3089-6).

- (en) Hadoram Shirihai, The Complete Guide to Antarctic Wildlife : Second Edition, Princeton University Press, , 544 p. (ISBN 978-0-691-13666-0).

- Carlos Julio Kovacs, Ors Kovacs, Zsolt Kovacs, Carlos Mariano Kovacs, Manual ilustrado de las Aves de la Patagonia, Carlos Kovacs, 2005, 365 p. (ISBN 987-22484-0-0)

Références taxinomiques

- (fr) Référence Oiseaux.net : Spheniscus magellanicus (+ répartition)

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Spheniscus magellanicus dans Sphenisciformes

- (fr+en) Référence Avibase : Spheniscus magellanicus (+ répartition)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Spheniscus magellanicus

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Spheniscus magellanicus

Liens externes

- (en) Référence UICN : espèce Spheniscus magellanicus Forster, 1781 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Spheniscus magellanicus (taxons inclus)

- (en) Fonds documentaire ARKive : Spheniscus magellanicus

- « Sauvetage de 1000 manchots de Magellan échoués au Brésil » publié dans Futura Sciences le 13 août 2008.

Multimédia

- Vidéos, photos et son de manchot de Magellan : « Magellanic Penguin (Spheniscus magellanicus) », sur IBC (Internet Bird Collection) (consulté le )

- Galerie de photos : « Spheniscus magellanicus sur Calphotos » (consulté le )

Notes et références

- Eduardo Amaya 2007, p. 10

- (en) the Penguin Project, « Magellanic Penguin », sur http://mesh.biology.washington.edu (consulté le )

- Guillermo Harris 2008, p. 48

- (en) Wildlife Conservation Society, « Magellanic Penguin », sur http://www.wcs.org (consulté le )

- Rob Calvert, Rob P Clay, Ben Lascelles et Joe Taylor, « Magellanic Penguin Spheniscus magellanicus », sur http://www.birdlife.org, BirdLife International (consulté le )

- Guillermo Harris 2008, p. 50

- « L'oceanarium de Lisbonne - Spheniscus magellanicus » sur le site www.wnsstamps.ch. Consulté le 30 septembre 2011