Sainte-Anne-Saint-Priest

Sainte-Anne-Saint-Priest, Senta-Anna-Sent-Príech en occitan, est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Sainte-Anne-Saint-Priest | |||||

.jpg.webp) Le prieuré Sainte-Radegonde. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Limoges | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Portes de Vassivière | ||||

| Maire Mandat |

Thierry Muzette 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87120 | ||||

| Code commune | 87134 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

148 hab. (2020 |

||||

| Densité | 8,9 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 42′ 33″ nord, 1° 41′ 01″ est | ||||

| Altitude | Min. 372 m Max. 638 m |

||||

| Superficie | 16,54 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Limoges (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Eymoutiers | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation

Communes limitrophes

Relief et hydrographie

Cette commune est située sur les contreforts occidentaux du Massif central, incluse dans ce qui est communément appelé la « montagne limousine » (bordure occidentale du plateau de Millevaches). Altitude et vallonnement sont les caractéristiques. Hydrographie importante, nombreux cours d'eau dont la Combade, affluent en rive gauche de la Vienne, mais aussi les ruisseaux de Bussy, du Courtieux, des Vergnes, de Grigeas.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat de montagne », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Eymoutiers », sur la commune d'Eymoutiers, mise en service en 1998[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,2 °C et la hauteur de précipitations de 1 182,1 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Limoges-Bellegarde », sur la commune de Limoges, mise en service en 1973 et à 37 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,4 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,8 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Sainte-Anne-Saint-Priest est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Limoges, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 127 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18] - [19].

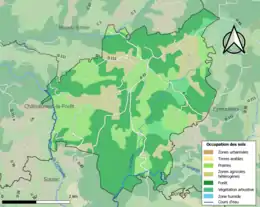

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (54,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (51 %), prairies (28,9 %), zones agricoles hétérogènes (15,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,3 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

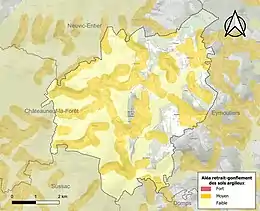

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sainte-Anne-Saint-Priest est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[23]. 43,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (27 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [24].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999 et par des mouvements de terrain en 1999[21].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Sainte-Anne-Saint-Priest est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[25].

Histoire

La plus ancienne occupation humaine attestée remonte à la fin du Xe siècle : un prieuré dédié à sainte Radegonde avait été créé à Saint-Priest. Une paroisse suivit, avec son église vers 1145. Celle de Sainte-Anne est probablement ultérieure (plus vieille mention vers 1288)[26]. Le territoire communal actuel (1 654 ha) était donc partagé au Moyen Âge entre non seulement deux, mais trois paroisses, avec Villevaleix.

La paroisse de Sainte-Anne appartenait à la province du Poitou (élection de Bourganeuf) sur le plan administratif, mais au diocèse de Limoges sur le plan religieux. J. Dubois donne ensuite la liste des maires et instituteurs, de 1796 à 1885.

Le nom de la paroisse de Saint Priest-les-Vergnes mérite une première explication. Saint Priest était particulièrement vénéré dans le Massif central. Évêque de Clermont au VIIe siècle, période mérovingienne, son nom fut donné à une paroisse attestée en 1145 (Sancti Projecti). Cependant, les lieux étaient habités bien antérieurement, comme on le lira plus loin. Les Vergnes s'ajouta alors, en référence à un arbre assez répandu dans les forêts médiévales, l'aulne. Las Vernhas en est la version occitane, venant elle-même du celtique « verno ». En 996 existait déjà un prieuré dédié à sainte Radegonde, rattaché au monastère d'Uzerche, qui y nommait l'abbé. En 1458, l'église paroissiale proche fut reconstruite, peut-être après quelques ravages pendant la guerre de Cent Ans.

En 1629, le curé en était Martial Goudon. Toutefois la Révolution amena la création d'une commune (réunie plus tard à Sainte-Anne, 1835). Les terres alentour avaient des noms évocateurs, visibles sur un plan ancien appelé « pouillé » : Pré du Prieur, Pré du Prêtre, Pré de la Cure. L'église disparut devenant une grange, où l'on peut encore voir les armes de la famille Romanet. Au Moyen Âge, le petit village de la paroisse de Villevaleix avait pour seigneur l'évêque de Limoges. Comme les deux paroisses voisines, il trouvait son origine dans un monastère, mais féminin. Il s'agissait d'un prieuré de bénédictines (elles étaient 18 en 1370). On connaît ainsi le nom d'une prieure, Blanche de Beaumont (1470). Ce fut probablement cet établissement qui attira des habitants donnant naissance ainsi à une paroisse, avant que celle-ci ne soit absorbée. En 1565, le passage des troupes huguenotes de Coligny entraîna pillages et destructions, y compris du monastère. En 1597, la foudre s'abattit sur le clocher. Le curé – on connaît ainsi le nom de Martial Boutonneaud (1655) – avait des prérogatives originales. Il choisissait par exemple la sage femme (on disait alors « femme sage »), qui devait être obligatoirement, sous peine de refus de baptême, la marraine de tous les enfants nés dans la paroisse. Les relations entre curé et prieuré ne furent pas toujours faciles, comme en témoigne ce procès qui opposa Bardoulet à dame Gabrielle d'Ussel (1773). Villevaleix ne fut jamais commune, mais réuni à celle de Saint-Priest-les-Vergnes. Cette dernière fut réunie à celle de Sainte-Anne par l'ordonnance du donnant naissance à Sainte-Anne-Saint-Priest.

Les Hospitaliers

Sainte-Anne est formée d'une commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, « une des plus pauvres de la langue d'Auvergne »[27], son seigneur n'était pas résident (en fait, à Nabeyron).

Son église était fortifiée, comme l'atteste un document datant des guerres de Religion. En 1589, elle fut reprise aux protestants par les soldats Ligueurs (catholiques). Période fort animée malheureusement. C'est probablement ce qui explique le transfert (non daté) des reliques de sainte Anne à Eymoutiers. Dès lors, il y eut tous les ans une grande procession le mardi de Pentecôte, dite « pour la conservation du Roi ». Le curé d'Eymoutiers y présidait, assisté d'un vicaire. Ceux de Sainte-Anne sont connus grâce aux travaux de Joseph Dubois (voir plus loin), qui cite par exemple De Pragout (1655). Cet auteur évoque également un fait divers étonnant en 1655 (une chute grave) et les conclusions fort détaillées d'un « chevalier visiteur » en 1685. Comme toute seigneurie, Sainte-Anne possédait un moulin banal, et ses terres étaient soit affermées (1685 : sieur Psalmet Masmoret, fermier) soit en métayage. Il y avait aussi une juridiction locale, avec un juge (Guillaume Ruben en 1629), un greffier (Léonard Masmoret en 1729), et un procureur d'office. Cette organisation disparut avec la Révolution, qui entraîna provisoirement la transformation de l'église en étable.

Politique et administration

Démographie

Les chiffres du tableau suivant sont trompeurs : jusqu'en 1831, il s'agit de la seule commune de Sainte-Anne (sans Saint-Priest). Un paragraphe très intéressant rappelant les chiffres par villages (d'après Dubois), a été stupidement effacé ici (merci le contributeur !).

D'après les registres paroissiaux, vers 1750 (trois paroisses), il aurait pu y avoir environ 280 habitants à Saint-Priest (dont 60 au bourg, 70 à Bussy, idem à Cheyroux), 200 à Sainte-Anne (dont 150 au bourg), 120 à Villevaleix, soit pour la commune actuelle : environ 600 habitants, 100 de plus qu'un siècle plus tard. La population en 1760 - époque où n'existait pas de recensement - a été reconstituée par Michel Patinaud. Les listes d'habitants y sont présentées par village.

Le maximum de population se situe juste avant 1900 (1896), soit plus tardif que la majorité des communes du plateau de Millevaches. La diminution en un siècle environ correspond à division par 4,5 (conforme), alors que plus au NE, dans les communes participant sans doute plus au travail saisonnier, cette division va de 6 à 10. (note : magazine IPNS, n° 46, / "Quand le plateau de Millevaches était un monde "plein")

Les chiffres ci-dessous ne concernent la totalité de la commune actuelle qu'à partir de 1836. Auparavant, il s'agit du recensement de la seule commune de Sainte-Anne (sans Saint-Priest et Villevaleix)

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[29].

En 2020, la commune comptait 148 habitants[Note 9], en diminution de 1,99 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Croix de Saint-Priest-les-Vergnes (XVIIe siècle).

- Église Sainte-Anne (XIIIe siècle). L'édifice a été inscrit au titre des monuments historique en 1977[32].

- Église de Saint-Priest-les-Vergnes (XVe siècle). L'édifice a été classé au titre des monuments historique en 1977[33].

- Église du prieuré Sainte-Radegonde de Villevaleix.

Personnalités liées à la commune

- Déodat Gratet de Dolomieu, dernier commandeur de Sainte-Anne (1781-1789)[34]

Pour approfondir

Bibliographie

- Une étude comparative des deux communes de Sainte-Anne et Domps, de 1945 à 1990 : population, société, économie et vie politique. Dans la revue "Ethnologia" (Limoges, SELM, 1995)

- Joseph Dubois, Le canton d'Eymoutiers, 1900, réédité 1996

- Michel Patinaud, magazine IPNS n° 46

- Jean François Boyer, « La mamelle de sainte Anne : de l’église de Sainte-Anne à la collégiale d’Eymoutiers », Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. 141, 2013, p. 111-129.

- B. de Boysson, « La visite d'une commanderie de Malte au XVIIe siècle par Jean de Saint-Viance », Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, t. XXI, , p. 115-..., lire en ligne sur Gallica Visite de la commanderie Sainte-Anne en 1685.

- Joannès Chétail, « La commanderie de Sainte-Anne (Ordre de Malte) à la fin du XVIIIe siècle », dans Actes du quatre-vingt-dixième Congrès national des sociétés savantes, Nice, 1965, vol. I, Paris, , p. 159-..., lire en ligne sur Gallica

- Jean-Marie Allard, « Templiers et Hospitaliers en Limousin au Moyen Âge. État de la recherche et nouvelles considérations. », Revue Mabillon, no 14, , p. 51-81 (lire en ligne)

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Eymoutiers - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Sainte-Anne-Saint-Priest et Eymoutiers », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Eymoutiers - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sainte-Anne-Saint-Priest et Limoges », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Limoges », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Sainte-Anne-Saint-Priest », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Énumération des églises de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans un différend opposant l'évêque de Limoges et le prieur des Hospitaliers en Auvergne (c. 1288): Ecclesia de Sancta Anna (Allard 2003, p. 55 (note 15), 77 (doc. 2)).

- « Monographie du canton d'Eymoutiers : Sainte-Anne-Saint-Priest », Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, t. XLIX, no 1, , p. 283-288, lire en ligne sur Gallica.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Eglise Sainte-Anne », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Chétail 1965, p. 159.