Turenne (Corrèze)

Turenne (Torena en occitan) est une commune française située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.

| Turenne | |||||

Vue générale. | |||||

Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Corrèze | ||||

| Arrondissement | Brive-la-Gaillarde | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Bassin de Brive | ||||

| Maire Mandat |

Yves Gary 2020-2026 |

||||

| Code postal | 19500 | ||||

| Code commune | 19273 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Viscomtins ou Turennois | ||||

| Population municipale |

809 hab. (2020 |

||||

| Densité | 29 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 03′ 15″ nord, 1° 34′ 57″ est | ||||

| Altitude | Min. 140 m Max. 408 m |

||||

| Superficie | 28,03 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Brive-la-Gaillarde (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Pantaléon-de-Larche | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

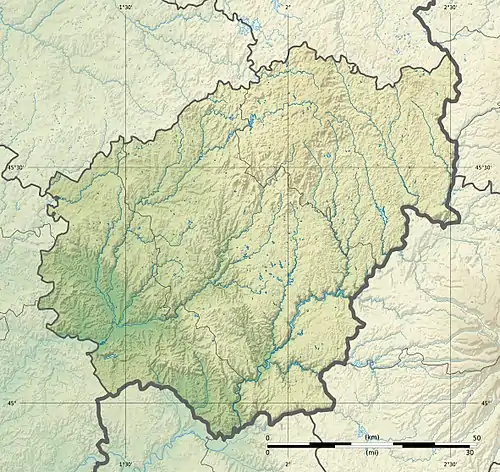

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Corrèze

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Les habitants s'appellent les Viscomtins, en souvenir de la vicomté de Turenne, ou Turennois.

Géographie

Le village, perché sur une butte du Jurassique, se situe aux confins de la Corrèze au nord, à quelques kilomètres de la Dordogne à l'ouest (région Nouvelle-Aquitaine), à 3 km du Lot (région Occitanie) au sud.

La butte est entourée d'une vaste dépression, bordée à l'est par la faille de Meyssac (la fin du Massif Central). Durant la 2e ère géologique, le territoire était recouvert par la mer, quelques témoins nous restent de cette période, un cimetière de fossiles de coquilles Saint-Jacques au pied du village et de coquillages au pied du château.

Il semblerait que la 1re implantation du château se trouvait à quelques centaines de mètres à l'est, sur le Puy de Gondres.

La butte domine la vallée de la Tourmente et contrôlait l'ancienne voie Limoges-Brive-Cahors-Toulouse.

La commune est bordée au nord-est par la Loyre.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Cosnac, Jugeals-Nazareth, Lanteuil, Ligneyrac, Nespouls, Noailhac, Cressensac et Sarrazac.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cressensac », sur la commune de Cressensac-Sarrazac, mise en service en 1991[7] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,8 °C et la hauteur de précipitations de 1 021,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brive », sur la commune de Brive-la-Gaillarde, mise en service en 1987 et à 12 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,7 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 13,0 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Turenne est une commune rurale[Note 5] - [14]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brive-la-Gaillarde, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 80 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[17] - [18].

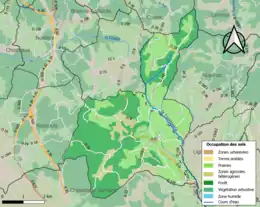

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (51 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (45,8 %), prairies (45 %), zones agricoles hétérogènes (8,5 %), zones urbanisées (0,7 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Turenne est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Tulle-Brive, regroupant 20 communes concernées par un risque de débordement de la Corrèze et de la Vézère (17 dans la Corrèze et trois dans la Dordogne), un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[22]. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[23]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1993, 1994, 1999, 2001, 2010 et 2014[24] - [20]. Le risque inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention des risques (PPR) inondation « Corrèze amont », approuvé le [25].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 33,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (26,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 564 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 292 sont en en aléa moyen ou fort, soit 52 %, à comparer aux 36 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[26] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[27].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2001 et par des glissements de terrain en 1993 et 1994[20].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Turenne est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[28].

Histoire

Moyen-Âge

Les premiers seigneurs de Turenne apparaissent au IXe siècle (823)[29].

Adadelme, comte de Troyes de 886 à 894, meurt prisonnier à Turenne 14 jours après avoir été fait prisonnier alors qu'il attaquait Aurillac avec son frère Adémar d'Angoulême[30].

Devenue un véritable état féodal à la suite des croisades, puis un des plus grands fiefs de France au XIVe siècle, le comté de Quercy puis la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIe siècle d'une autonomie complète. Jusqu'en 1738, les vicomtes, tenus à un simple hommage d'honneur envers le roi et exempts d'impôts à son égard, agissent en véritables souverains : ils sont exempts des convocations de ban et d'arrière-ban, réunissent des États généraux, lèvent les impôts, battent monnaie, anoblissent[31].

La vicomté forme un état dans l'État. Ainsi, lorsque le roi interdit dans le royaume la culture du tabac, introduite en France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle[31] et particulièrement développée en Turenne, cette mesure ne s'applique pas à la vicomté où, au contraire, la culture du tabac s'intensifie[32].

La seigneurie de Turenne occupe un territoire limité par trois provinces et trois évêchés. Jouxtant le Périgord noir, elle prend appui dès l'origine sur le Bas Limousin et le Quercy.

Elle contrôle notamment les transhumances de bétail entre les plateaux du Limousin et ceux du Quercy.

Dans sa plus grande extension, au XVe siècle, elle s'étire des environs de Meymac ou de Lapleau (Corrèze), au nord-est, à ceux de Terrasson (Dordogne), à l'ouest, et de Gramat (Lot), au sud.

À cette époque, les principales villes fortifiées de la vicomté sont Argentat, Servières, Beaulieu, Gagnac, Martel, Saint-Céré et Turenne ; les remparts entourent également les bastides de Bretenoux et Puybrun, les cités de Carennac, Vayrac, Curemonte, Meyssac et Collonges. On dénombre alors environ 100 000 habitants, répartis en 18 500 feux, 111 paroisses, 1 200 villages et bon nombre d'abbayes.

_Benvenuto_di_Giovanni_1436-1518.jpg.webp)

par Girolamo di Benvenuto

fresque de l'Ospedale Santa Maria della Scala à Sienne.

Turenne a vu se succéder quatre familles de vicomtes.

Du IXe au XIIIe siècle, les Comborn, originaires de la vallée de la Vézère, qui participent activement aux croisades et aux guerres franco-anglaises, obtiennent des privilèges exorbitants des rois de France.

Puis, durant la première moitié du XIVe siècle, la vicomté est reprise par les comtes de Comminges, grands féodaux pyrénéens, avant d'être cédée pendant 94 ans aux Roger de Beaufort, dont sont issus deux papes d'Avignon, Clément VI et Grégoire XI. Cette famille donne deux vicomtes : Guillaume III Roger de Beaufort, Raymond de Turenne, huitième du nom et deux vicomtesses Antoinette de Turenne et Éléonore de Beaujeu.

XVIe – XVIIIe siècle

Ensuite, de 1444 à 1738, la vicomté devient la possession de la famille des La Tour d'Auvergne[33]. À leur apogée, Henri de La Tour d'Auvergne (1555-1623), coreligionnaire et compagnon d'armes du roi Henri IV, devient duc de Bouillon et prince de Sedan. Son fils Henri (1611-1675), maréchal de France, reçoit le surnom de « grand Turenne ».

Sous les La Tour d'Auvergne, la vicomté passe à la Réforme. Le calvinisme, propagé par les bateliers de la Dordogne, se diffuse dans la région. En 1575, après la Saint-Barthélemy, Henri de La Tour s'engage aux côtés d'Henri de Navarre ; Turenne devient un haut lieu des guerres de religion puis des troubles de la Fronde.

Le , Turenne est vendue à Louis XV, pour rembourser les dettes de jeu de Charles-Godefroy, le dernier des vicomtes de la famille La Tour d'Auvergne. Ainsi prend fin la quasi-indépendance du dernier fief français. Les Viscomtins, devenus sujets de Louis XV, sont alors contraints à l'impôt et le roi ordonne le démantèlement de la forteresse.

À la Révolution, Turenne n'est plus que le siège d'une prévôté royale.

Sous la Révolution française, pour suivre un décret de la Convention, la commune change de nom pour Mont-Franc.

De la tour César (tour du suzerain) on aperçoit le village de Jugeals Nazareth. La chapelle Notre-Dame-de-Nazareth est mentionnée dans un livre belge, du XIIIe siècle, des pèlerins de Saint-Jacques de-Compostelle comme un arrêt conseillé. Nazareth appartenait à Turenne jusqu'au XIXe siècle, date à laquelle le village fut rattaché à Jugeals.

XXe siècle

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Germain Auboiroux, régional clandestin du Parti communiste en Corrèze et résistant, Robert Delord militant communiste et résistant en Corrèze puis en Dordogne puis capitaine Francs-tireurs et partisans, et Édouard Valéry, participent aux activités des tracts clandestins et les glissaient dans les boîtes aux lettres de la ville de Turenne[34].

Héraldique

Armes de la commune : coticé d'or et de gueules de douze pièces (armes des Turenne). Le blason a été voté le .

Dicton corrézien célèbre :

VENTADOUR vente,

POMPADOUR pompe,

TURENNE règne,

Et CHATEAUNEUF ne les craint pas d'un œuf,

Des CARS richesse (grandeur),

BONNEVAL noblesse.

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[35]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[36].

En 2020, la commune comptait 809 habitants[Note 7], en diminution de 1,58 % par rapport à 2014 (Corrèze : −0,89 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Patrimoine

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Patrimoine civil

- Maison Livet du XVe siècle inscrite aux monuments historiques[39].

- Maison Duché du XVIe siècle inscrite aux monuments historiques[40].

- Maison Cheyroux du XVe siècle inscrite aux monuments historiques[41].

- Château de Linoire du XVe siècle inscrit pour une partie et classé pour l'autre aux monuments historiques[42].

- La tour César (XIIe siècle) et la tour de l'horloge (XIIIe siècle), vestiges de l'ancienne forteresse classée aux monuments historiques[43].

- Au XIVe siècle un second donjon, la « tour du Trésor ou tour de l'Horloge » est juxtaposé à l'ancien. De plan quadrangulaire elle est munie de contreforts plats comme les vieux donjons romans.

- Le village descend en cascade du XIIIe siècle au XVIIe siècle .

- Quantité de maisons nobles.

Patrimoine religieux

- La collégiale de Turenne, baptisée Notre-Dame-Saint-Pantaléon a été construite de 1660 à 1680 dans un style roman très élevé (voûte à 13,20 m) et très sobre. Elle dispose d'un retable en bois doré à trois niveaux des frères Tournié de Gourdon (46). Sur les côtés du chœur, 18 stalles en bois permettaient aux chanoines du collège de Turenne d'apporter leurs chants et leur apparat à l'office. En bas du vitrail de saint Martial (créé en 1860), un médaillon décrit le château avant sa démolition après le rachat de 1738 par la couronne de France avec une précision étonnante : un levé topographique de 1998 fait ressortir les fondations des tours et gros murs, exactement comme sur le dessin. Une église Saint-Paul a existé à Turenne antérieurement, mais on n'en retrouve aucune trace. La collégiale et son retable sont classés aux monuments historiques. Un son et lumière très documenté (peut être trop !) est accessible au fond de la collégiale qui n'est ouverte que des Rameaux à Toussaint, pendant les vacances scolaires de la Corrèze et les dimanches après-midi. L'édifice a été classé au titre des monuments historique en 1987[44].

- Ancienne chapelle des Capucins classée aux monuments historiques[45].

Selon les études récentes faites sur le patrimoine bâti roman en vicomté de Turenne par M. Paloumbas, il semblerait que la rue droite ait été doublée, rétrécissant ainsi cette voie principale qui monte directement au château.

Turenne est classée parmi les plus beaux villages de France.

Notes et références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cressensac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Turenne et Cressensac-Sarrazac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cressensac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Turenne et Brive-la-Gaillarde », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Turenne », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Adour-Garonne », sur https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Tulle-Brive », sur www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Corrèze », sur www.correze.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « PPRI Corrèze amont », sur le site de la préfecture de Corrèze (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Turenne », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- [Remy, Seraphin & Faucherre 2007] Christian Remy, Gilles Séraphin et en collaboration avec Nicolas Faucherre, « Le castrum vicomtal de Turenne », dans Actes du 163e congrès archéologique de France (Corrèze, 2005), Paris, Société Française d'Archéologie, (résumé, présentation en ligne), p. 381-410.

- (en) Charles Cawley, « Adalelm (-Turenne [Oct] 892) », sur Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy, 2006-2016.

- [Corneille 1942] H. Corneille, « Le tabac et la vicomté de Turenne », Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. 69, , p. 318-323 (lire en ligne [PDF] sur docs.shap.fr, consulté en ), voir p. 319.

- Corneille 1942, p. 320.

- Lettres patentes de Louis XI, Plessis-du-Parc-lèz-Tours, novembre 1476 (lire en ligne).

- Édouard Valéry, « Quatre années dans la résistance », 324 p. [PDF], sur castellan-valery.pagesperso-orange.fr (consulté en ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Maison Livet », notice no PA00099934, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison Duché », notice no PA00099933, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison Ceyroux », notice no PA00099935, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château de Linoire », notice no PA00099931, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Vestiges du château », notice no PA00099930, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise Saint-Paul », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Ancienne chapelle des Capucins », notice no PA00099929, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Agnès Brahim-Giry, Dimitri Paloumbas, Turenne, Collonges-la-Rouge (Corrèze), Samogy éditions d'art (collection Parcours du patrimoine no 360), Paris, 2011 (ISBN 978-2-7572-0467-2) ; p. 96

- Christian Remy, Gilles Séraphin, Le castrum vicomtal de Turenne, p. 381-410, dans Congrès archéologique de France. 163e session. Monuments de la Corrèze. 2005, Société française d'archéologie, Paris, 2007

- Dimitri Paloumbas-Odile (préf. Pierre Garrigou-Grandchamp), Turenne - Le castrum, les maisons, Limoges, Presses universitaires de Limoges, coll. « Rencontre des Historiens du Limousin », , 285 p. (ISBN 978-2-84287-741-5)