Carennac

Carennac est une commune française située en Vallée de la Dordogne dans le nord du département du Lot, en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy.

| Carennac | |

Vue générale. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Gourdon |

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne |

| Maire Mandat |

Jean-Christophe Cid 2020-2026 |

| Code postal | 46110 |

| Code commune | 46058 |

| Démographie | |

| Gentilé | Carennacois(es) |

| Population municipale |

413 hab. (2020 |

| Densité | 22 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 55′ 10″ nord, 1° 43′ 59″ est |

| Altitude | 177 m Min. 110 m Max. 340 m |

| Superficie | 19,00 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Biars-sur-Cère - Saint-Céré (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Martel |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Dordogne, le Palsou et par deux autres cours d'eau. Incluse dans le bassin de la Dordogne, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « vallée de la Dordogne quercynoise »), trois espaces protégés (le « cours lotois de la Dordogne », les « falaises lotoises (rapaces) » et le « géoparc des causses du Quercy ») et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Carennac est une commune rurale qui compte 413 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 268 habitants en 1806. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Biars-sur-Cère - Saint-Céré. Ses habitants sont appelés les Carennacois ou Carennacoises.

Géographie

Carennac est situé à 50 km au nord-est de Gourdon. Cette petite commune est desservie par la gare de Bétaille, sur la ligne d'Aurillac à Brive-la-Gaillarde.

Outre le village chef-lieu, au bord de la Dordogne, la commune comprend le gros village de Magnagues, le hameau de Broche et quelques autres.

Le gouffre de Padirac et Rocamadour, haut-lieu de pèlerinage, ne sont qu'à quelques kilomètres.

Communes limitrophes

Hydrographie

Carennac est baigné par la Dordogne. Une station hydrométrique, située au pied d'une des piles du pont, surveille la rivière[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Branceilles », sur la commune de Branceilles, mise en service en 1989[8] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[9] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 002,5 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brive », sur la commune de Brive-la-Gaillarde, dans le département de la Corrèze, mise en service en 1987 et à 31 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 12,7 °C pour la période 1971-2000[12], à 12,7 °C pour 1981-2010[13], puis à 13,0 °C pour 1991-2020[14].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[15] - [16].

La commune est dans le périmètre du « géoparc des causses du Quercy », classé Géoparc en mai 2017 et appartenant dès lors au réseau mondial des Géoparcs, soutenu par l’UNESCO[17] - [18].

La commune fait également partie du bassin de la Dordogne, un territoire reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en juillet 2012[19] - [20].

Deux autres espaces protégés sont présents sur la commune :

- le « cours lotois de la Dordogne », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 569,6 ha[21] ;

- les « falaises lotoises (rapaces) », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 6,6 ha[22].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : la « vallée de la Dordogne quercynoise »[24], d'une superficie de 5 567 ha, qui présente des milieux aquatiques d'intérêt majeur et de un important éventail des milieux alluviaux qui abritent, outre un nombre significatif d'espèces de l'annexe II, de nombreuses espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national[25].

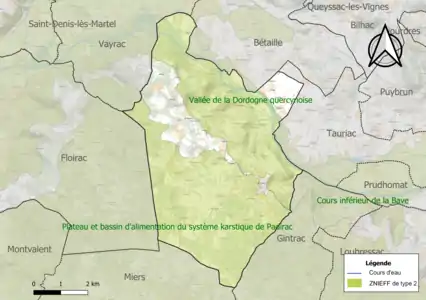

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Trois ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[26] :

- « la Dordogne quercynoise » (2 081 ha), couvrant 24 communes dont deux en Corrèze, deux en Dordogne et vingt dans le Lot[27], qui comprend de nombreuses espèces déterminantes (soixante-six animales et cinquante végétales) ;

- les « pelouses sèches et bois de la partie Nord du causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac » (3 605 ha), couvrant 10 communes du département[28],

- les « pentes forestières d'Ourjac et Mézels » (167 ha), couvrant 3 communes du département[29] ;

et deux ZNIEFF de type 2[Note 6] - [26] :

- le « plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac » (10 133 ha), couvrant 11 communes du département[30] ;

- la « vallée de la Dordogne quercynoise » (8 758 ha), couvrant 28 communes[Note 7] : deux en Corrèze, deux en Dordogne et vingt-quatre dans le Lot[31].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Carennac.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Carennac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [32] - [I 1] - [33].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Biars-sur-Cère - Saint-Céré, dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 49 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2] - [I 3].

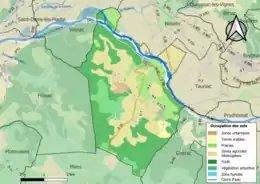

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (50,5 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (39 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (37,4 %), zones agricoles hétérogènes (34,6 %), prairies (14,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (8 %), eaux continentales[Note 10] (4,2 %), cultures permanentes (1,6 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

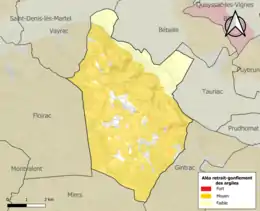

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Carennac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[35]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[36].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Dordogne et le Palsou. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[37]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1989, 1992, 1999, 2001 et 2010[38] - [35].

Carennac est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[39].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des glissements de terrain[40]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[41].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 79 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 358 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 202 sont en en aléa moyen ou fort, soit 56 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[42] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[41].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2018 et 2019, par des mouvements de terrain en 1999 et par des glissements de terrain en 1992[35].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval des barrages de Saint-Étienne-Cantalès et de Bort-les-Orgues, des ouvrages de classe A[Note 11] disposant d'une retenue de respectivement 133 millions[44] et 477 millions de mètres cubes[45] - . À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[46]

Toponymie

Le toponyme Carennac est basé sur un nom de domaine gallo-romain issu du nom gaulois Caros qui devint Carennus. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes[47].

Histoire

Du temps où il se nommait Carendenacus, Carennac était un village médiéval rassemblé autour d'une église dédiée à saint Sernin et dépendant de l'abbaye de Cluny. Sous l'impulsion de cette grande abbaye, la paroisse devint prieuré et entreprit la construction de l'actuelle église Saint-Pierre, édifice roman du XIe siècle. Le château des Doyens, construit au XVIe siècle, abrita de 1681 à 1685 le célèbre François de Salignac de Lamothe, dit Fénelon, futur archevêque de Cambrai, qui choisit « cet heureux coin de terre » pour écrire Les Aventures de Télémaque.

Politique et administration

Liste des maires

Finances locales

Cette sous-section présente la situation des finances communales de Carennac[Note 12].

Pour l'exercice 2013, le compte administratif du budget municipal de Carennac s'établit à 545 000 € en dépenses et 593 000 € en recettes[A2 1] :

En 2013, la section de fonctionnement[Note 13] se répartit en 372 000 € de charges (924 € par habitant) pour 406 000 € de produits (1 008 € par habitant), soit un solde de 34 000 € (84 € par habitant)[A2 1] - [A2 2] :

- le principal pôle de dépenses de fonctionnement est celui des charges de personnels[Note 14] pour 193 000 € (52 %), soit 480 € par habitant, ratio supérieur de 155 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (188 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 357 € par habitant en 2009 et un maximum de 483 € par habitant en 2012 ;

- la plus grande part des recettes est constituée de la dotation globale de fonctionnement (DGF)[Note 15] pour une somme de 113 000 € (28 %), soit 282 € par habitant, ratio supérieur de 40 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (201 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 276 € par habitant en 2010 et un maximum de 282 € par habitant en 2013.

Les taux des taxes ci-dessous sont votés par la municipalité de Carennac[A2 3]. Ils ont varié de la façon suivante par rapport à 2012[A2 3] :

- la taxe d'habitation quasiment constante 9,55 % ;

- la taxe foncière sur le bâti quasiment sans variation 7,97 % ;

- celle sur le non bâti quasiment constante 95,17 %.

La section investissement[Note 16] se répartit en emplois et ressources. Pour 2013, les emplois comprennent par ordre d'importance[A2 4] :

- des dépenses d'équipement[Note 17] pour une valeur de 136 000 € (79 %), soit 338 € par habitant, ratio voisin de la valeur moyenne de la strate. Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 203 € par habitant en 2011 et un maximum de 459 € par habitant en 2010 ;

- des remboursements d'emprunts[Note 18] pour une valeur de 36 000 € (21 %), soit 89 € par habitant, ratio supérieur de 41 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (63 € par habitant).

Les ressources en investissement de Carennac se répartissent principalement en[A2 4] :

- subventions reçues pour un montant de 70 000 € (37 %), soit 174 € par habitant, ratio supérieur de 83 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (95 € par habitant). Pour la période allant de 2009 à 2013, ce ratio fluctue et présente un minimum de 29 € par habitant en 2010 et un maximum de 174 € par habitant en 2013 ;

- nouvelles dettes pour un montant de 57 000 € (30 %), soit 141 € par habitant, ratio supérieur de 83 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (77 € par habitant).

L'endettement de Carennac au peut s'évaluer à partir de trois critères : l'encours de la dette[Note 19], l'annuité de la dette[Note 20] et sa capacité de désendettement[Note 21] :

- l'encours de la dette pour une valeur de 388 000 €, soit 964 € par habitant, ratio supérieur de 75 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (550 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio augmente de façon continue de 486 € à 964 € par habitant[A2 5] ;

- l'annuité de la dette pour un montant de 48 000 €, soit 119 € par habitant, ratio supérieur de 42 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (84 € par habitant). Sur les 5 dernières années, ce ratio fluctue et présente un minimum de 86 € par habitant en 2010 et un maximum de 119 € par habitant en 2013[A2 5] ;

- la capacité d'autofinancement (CAF) pour une somme de 58 000 €, soit 143 € par habitant, ratio inférieur de 26 % à la valeur moyenne pour les communes de la même strate (194 € par habitant). Depuis 5 ans, ce ratio fluctue et présente un minimum de 35 € par habitant en 2012 et un maximum de 333 € par habitant en 2011[A2 6]. La capacité de désendettement est d'environ 6 années en 2013. Sur une période de 14 années, ce ratio présente un minimum d'environ un an en 2011 et un maximum élevé d'un montant de 26 années en 2012.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[50].

En 2020, la commune comptait 413 habitants[Note 22], en augmentation de 1,47 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Ses habitants sont appelés les Carennacois(es). Au début du XXe siècle, Carennac comptait 835 habitants[53].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 201 ménages fiscaux[Note 23], regroupant 403 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 160 €[I 4] (20 740 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 7,6 % | 8,5 % | 6,2 % |

| Département[I 7] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 212 personnes, parmi lesquelles on compte 79,6 % d'actifs (73,4 % ayant un emploi et 6,2 % de chômeurs) et 20,4 % d'inactifs[Note 24] - [I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui du département et inférieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Biars-sur-Cère - Saint-Céré, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 77 emplois en 2018, contre 83 en 2013 et 82 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 159, soit un indicateur de concentration d'emploi de 48,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 47,8 %[I 10].

Sur ces 159 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 50 travaillent dans la commune, soit 32 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 83,5 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,6 % les transports en commun, 5,1 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 10,8 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

44 établissements[Note 25] sont implantés à Carennac au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 26] - [I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 44 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 9 | 20,5 % | (14 %) |

| Construction | 8 | 18,2 % | (13,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 15 | 34,1 % | (29,9 %) |

| Activités immobilières | 1 | 2,3 % | (3,5 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 5 | 11,4 % | (13,5 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 | 4,5 % | (12 %) |

| Autres activités de services | 4 | 9,1 % | (8,7 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 34,1 % du nombre total d'établissements de la commune (15 sur les 44 entreprises implantées à Carennac), contre 29,9 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

La commune est dans la vallée de la Dordogne », une petite région agricole occupant du petite partie (7 communes) du nord du territoire du département du Lot[54]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 27] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 33 lors du recensement agricole de 1988[Note 29] à 32 en 2000 puis à 22 en 2010[56] et enfin à 13 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 61 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[57] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 993 ha en 1988 à 880 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 30 à 68 ha[56].

Cinéma

Plusieurs films et séries ont été tournés dans la commune en particulier :

- 1995 : série télévisée La Rivière Espérance de Josée Dayan.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le village de Carennac s'est développé à partir du XIe siècle, après la fondation d'un prieuré-doyenné[58] - [59] de l'ordre de Cluny. Blotti le long des fortifications du monastère, Carennac conserve bien des aspects du Moyen Âge. Son église Saint-Pierre est un édifice roman doté d'un tympan du XIIe siècle. Son cloître, rebâti au XVe siècle après la guerre de Cent Ans, abrite dans sa salle capitulaire la Mise au tombeau, une sculpture de la fin du XVe siècle.

Au XVIe siècle, la construction du château du Doyen est réalisée avec sa façade en pierre blanche du pays, les fenêtres à meneaux, les lucarnes sculptées. Le château est un des éléments du prieuré-doyen de Carennac, construit au XVIe siècle pour être un logement prestigieux du doyen. Salles et galeries sont organisées sur quatre niveaux autour d'un escalier, large et imposant.

Le château des Doyens

Le château des Doyens est un quadrilatère de 20 m sur 10, datant du XVIe siècle, il s'agit d'une demeure privée, construite en pierre de taille, comprenant, avec les combles, trois étages d'appartements. Un escalier à vis dessert toute la hauteur du bâtiment. Au premier étage se trouve la salle d'apparat, la mieux conservée à l'heure actuelle. Le plafond à poutrelles saillantes du XVIIe siècle est peint de rinceaux, de fleurettes, de paniers et de divers sujets mythologiques. Le château abrite à présent l'espace patrimoine du pays d'art et d'histoire de la vallée de la Dordogne. Il présente une exposition permanente en accès libre, qui permet de découvrir la richesse naturelle, patrimoniale et architecturale de ce pays labellisé « Pays d'art et d'histoire » par le ministère de la culture. Le château des doyens a été classé monument historique le [60].

L'église Saint-Pierre de Carennac

L'église Saint-Pierre est une construction romane de la fin du XIe siècle augmentée au milieu du XIIe d'un porche orné d'un tympan sculpté. Ce tympan repose latéralement sur un faisceau de quatre colonnes faisant office de trumeau. Il offre aux regards une vision symbolique de la fin des temps. Occupant toute la hauteur du tympan, le Christ en majesté tenant le Livre et bénissant, est assis sur un trône richement orné. Les symboles des quatre évangélistes l'entourent tandis que les apôtres, répartis sur deux registres, contemplent la vision céleste. L'église comprend trois nefs séparées par d'épais piliers, plus une rangée de chapelles sur le côté nord. Elle possède une trentaine de chapiteaux sculptés d'entrelacs et de palmettes. Un clocher roman, carré, s'élève au-dessus de la croisée du transept. Un Dit des trois morts et des trois vifs, représentation murale montrant trois jeunes gentilshommes interpellés dans un cimetière par trois morts, qui leur rappellent la brièveté de la vie et l'importance du salut de leur âme. L'église Saint-Pierre a été classée monument historique par arrêté du 2 mai 1893[61].

Le cloître

Lieu de méditation pour les moines, il se compose de deux parties d'époques différentes la partie attenant à l'église romane avec ses baies géminées date du XIIe siècle. Les trois autres galeries furent reconstruites en style gothique flamboyant au XVe siècle. Chaque galerie est ouverte par des baies à remplages. On y trouve la salle capitulaire, où se réunissaient les moines, qui a été remaniée à plusieurs époques, avant de servir de citerne pendant près de deux siècles. Elle a récemment été restaurée et abrite une Mise au tombeau de la fin du XVe siècle, des bas-reliefs du XVe siècle représentant la Passion du Christ, et une série de statues de saint(e)s de facture plus populaire. Le cloître a été classé monument historique au [61].

La Mise au tombeau

Cette Mise au tombeau date de la fin du XVe siècle. Elle se caractérise par la douloureuse expression des personnages, grandeur naturelle, au centre desquels se trouve la Vierge Marie qui pleure, soutenue par saint Jean, Marie, épouse de Cléophas, Marie-Salomé et Marie-Madeleine. Le Christ, dont le visage est empreint de douceur, est étendu sur une table de pierre. Le linceul est soutenu par Joseph d'Arimathie, à droite, et Nicodème, à gauche, les deux disciples qui détachèrent de la Croix le corps du Christ et l'ensevelirent.

Maisons classées ou inscrites

- La maison contiguë à la porte fortifiée du château (de l'ancien prieuré) par arrêté du 2 février 1938[62].

- Une maison dont la cheminée du XVIe siècle est inscrite par arrêté du 21 octobre 1925[63].

Autres

Le village de Carennac conserve de nombreuses maisons du XVe et XVIe siècles. On peut également remarquer une tour d'escalier du XVIe siècle, située non loin d'un pont sur le Méderic, face à l'île de Calypso.

- Dolmen des Igues de Magnagues : 44° 53′ 12″ N, 1° 43′ 53″ E

- Dolmens du Noutary : 2 dolmens ; le dolmen no 1 est un dolmen à vestibule disposant d'une très grande table (4 mètres de long pour 2,30 mètres de large) creusée en surface d'un petit bassin (0,40 mètre de diamètre et 0,28 mètre de profondeur). 44° 54′ 09″ N, 1° 42′ 31″ E 44° 54′ 23″ N, 1° 42′ 23″ E.

- Église Saint-Laurent de Magnagues.

- Chapelle Notre-Dame de Carennac.

Personnalités liées à la commune

- la famille Dunoyer de Segonzac originaire de la commune ;

- François de Pons de Salignac de La Mothe-Fénelon, dit Fénelon (né le ) : l'île de Télémaque, entre deux bras de la Dordogne en face de Carennac, lui doit son nom puisque c'est en l'église de Carennac qu'il aurait écrit son œuvre du même titre ;

- Charles Dunoyer, juriste et économiste ;

- George Hiller ;

- Georges-Émile Lebacq, peintre ayant eu une période Quercynoise.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Échiqueté d'or et d'azur de six tires, au franc-quartier de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[23].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Pour cette ZNIEFF, l'INPN compte 30 communes dont trois en Corrèze et 25 dans le Lot mais le territoire de la ZNIEFF ne fait que tangenter ceux d'Altillac en Corrèze et de Puybrun dans le Lot, comme le montre la carte du site.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[43].

- Cette sous-section Finances locales est issue d'une synthèse des données du site alize2.finances.gouv.fr du ministère de l'Économie et des Finances.

Elle est présentée de façon standardisée pour toutes les communes et ne concerne que le périmètre municipal.

Pour constituer cette partie, l'outil Finances locales version 1.2.1 : Yin Yang Kappa

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Carennac.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

a effectué la synthèse des 98 pages du site alize2.finances.gouv.fr concernant Carennac.

Finances locales est un logiciel libre distribué en copyleft sous licence GNU GPL version 3.

- La « section de fonctionnement » est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus, mais sans influence sur la consistance du patrimoine de la commune.

- Les « charges de personnel » regroupent les frais de rémunération des employés par la commune.

- Les « dotations globales de fonctionnement » désignent, en France, des concours financiers de l'État au budget des collectivités territoriales.

- La section « investissement » concerne essentiellement les opérations visant à acquérir des équipements d’envergure et aussi au remboursement du capital de la dette.

- Les « dépenses d’équipement » servent à financer des projets d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.

- Les « remboursements d'emprunts » représentent les sommes affectées par la commune au remboursement du capital de la dette.

- L'« encours de la dette » représente la somme que la commune doit aux banques au de l'année considérée

- L'« annuité de la dette » équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du montant de remboursement du capital au cours de l'année

- La « capacité de désendettement » est basée sur le ratio suivant défini par la formule : ratio = encours de la dette⁄capacité d'autofinancement. Ce ratio montre, à un instant donné, le nombre d'années qui seraient nécessaires au remboursement des dettes en considérant les ressources de Carennac.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[55].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Base de données du ministère du Budget, relative aux comptes des communes

- « Les comptes des communes - Carennac : chiffres clés » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Carennac : opérations de fonctionnement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Carennac : fiche détaillée » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Carennac : opérations d'investissement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Carennac : endettement » (consulté le ).

- « Les comptes des communes - Carennac : autofinancement » (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Carennac » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Carennac » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Carennac » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Carennac » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Station hydrométrique de Carennac

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Branceilles - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Carennac et Branceilles », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Branceilles - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Carennac et Brive-la-Gaillarde », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « le géoparc des Causses du Quercy », sur le site des Géoparks de l'Unesco (consulté le )

- « géoparc des causses du Quercy », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne », sur mab-france.org (consulté le )

- « Bassin de la Dordogne - zone tampon - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « cours lotois de la Dordogne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « les « falaises lotoises (rapaces) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Carennac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300898 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Carennac », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Dordogne quercynoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « pelouses sèches et bois de la partie Nord du causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « pentes forestières d'Ourjac et Mézels » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « plateau et bassin d'alimentation du système karstique de Padirac » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Dordogne quercynoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Carennac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Carennac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Saint-Étienne-Cantalès », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « barrage de Bort-les-Orgues », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Gaston Bazalgues et Jacqueline Marty-Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy et des communes du Lot : Toponymie lotoise, Aubenas, Gourdon : Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 133 p. (ISBN 9782910540166, OCLC 219575343, BNF 40220401), p. 108.

- « Les maires de Carennac », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le Lot partie Centres d'excursions p. 245 - Armand Viré - Réédition de l'ouvrage de 1907 - (ISBN 2-7455-0049-X).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Carennac - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

- Anne-Marie Pêcheur - Le prieuré-doyenné de Carennac- p. 171-190, dans Congrès archéologique de France. 147e session. Quercy. 1989 - Société Française d'Archéologie - Paris - 1993

- Marguerite Vidal, Jean Maury et Jean Porcher, Quercy roman, La Pierre-qui-vire, Éditions Zodiaque, coll. « La nuit des temps » (no 10), , 3e éd. (1re éd. 1959), 336 p. (ISBN 2-7369-0143-6, ISSN 0768-0937, OCLC 489892065, SUDOC 011528664), p. 235-247.

- Notice no PA00095045, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00095042, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00095044, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00095043, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Bibliographie

- Marguerite Vidal conservatrice des musées de Moissac, Jean Maury professeur agrégé, Jean Porcher conservateur en chef du cabinet des manuscrits à la Bibliothèque Nationale. Photographies de Jean Dieuzaide, Quercy roman, La Pierre-Qui-Vire (Yonne, Zodiaque, , 342 p.10e de la collection « La nuit des temps » : Carennac : p. 235-247

- André Malmartel. Dédé de Carennac : autobiographie. Éditions JPB. 1996. (125 pages)

- André Malmartel. Dédé l'anticonformiste : un pourfendeur des idées reçues. Feel. 2001. (236 pages)

- Eugène Lefèvre-Pontalis, « Carennac », Congrès archéologique de France, LXXXIVe session tenue à Limoges en 1921, Paris, A. Picard / Société générale d'Imprimerie, vol. 84, , p. 420-430 (ISSN 0069-8881, lire en ligne)