Gagnac-sur-Cère

Gagnac-sur-Cère est une commune française, située dans le nord-est du département du Lot en région Occitanie.

| Gagnac-sur-Cère | |

.jpg.webp)

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Figeac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne |

| Maire Mandat |

Claire Delande Cattiaux 2020-2026 |

| Code postal | 46130 |

| Code commune | 46117 |

| Démographie | |

| Population municipale |

667 hab. (2020 |

| Densité | 52 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 56′ 23″ nord, 1° 52′ 41″ est |

| Altitude | 140 m Min. 138 m Max. 412 m |

| Superficie | 12,83 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Biars-sur-Cère (banlieue) |

| Aire d'attraction | Biars-sur-Cère - Saint-Céré (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Cère et Ségala |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Cère, la Dordogne, le ruisseau d'Orgues, le Négreval et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le bassin de la Dordogne, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : deux sites Natura 2000 (la « vallée de la Dordogne quercynoise » et la « vallée de la Cère et tributaires ») et quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

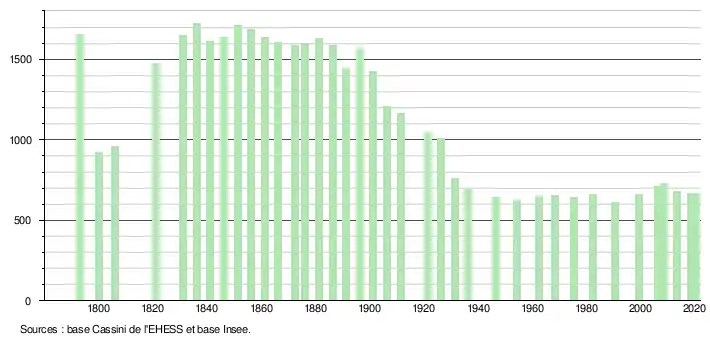

Gagnac-sur-Cère est une commune rurale qui compte 667 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 722 habitants en 1836, alors qu'elle incluait une partie des communes actuelles d'Estal (créée en 1902) et de Laval-de-Cère (créée en 1928). Elle est dans l'agglomération de Biars-sur-Cère. Ses habitants sont appelés les Gagnacois ou Gagnacoises.

Géographie

La commune de Gagnac-sur-Cère chevauche la limite entre, à l’est les terrains primaires du Massif central, et à l’ouest l’Aquitaine, plus précisément le Limargue, zone bordure de cette région, constituée de terrains du Lias. Elle est traversée d’est en ouest par la Cère, rivière venue des Monts du Cantal et qui se jette dans la Dordogne quelques kilomètres plus loin. Elle s’élève, en rive droite de la Cère vers la Xaintrie limousine, en rive gauche sur les contreforts accidentés du Ségala lotois, jusqu’à une altitude de 406 mètres, au Pech de la Teulière. À l’ouest, les terrains secondaires sont largement recouverts par les alluvions quaternaires de la Cère et de la Dordogne, étagés en terrasses qui témoignent des niveaux successifs du lit de ces rivières.

Gagnac jouxte la limite septentrionale du Quercy, du département du Lot, donc de la région Occitanie. C’est aussi, en matière religieuse, une paroisse limite du diocèse de Cahors. Au nord, ce sont la commune et la paroisse d’Altillac, le Limousin (Nouvelle Aquitaine), le département de la Corrèze et le diocèse de Tulle.

La Cère, non navigable mais longtemps utilisée pour le flottage des bois, était traversée au Moyen Âge sur un pont par un des « chemins du sel » conduisant alors vers l’Auvergne. Elle fournissait son énergie aux moulins[1] qui jalonnaient son cours, et contribuait par ses poissons à l’alimentation des habitants. Elle n’est plus aussi redoutée pour ses inondations jadis fréquentes, assagie qu’elle est par les barrages construits dans son lit. Les coteaux gagnacois, longtemps largement dévolus à la vigne, sont aujourd’hui dominés par la forêt. Malgré l’extrême raréfaction des exploitations agricoles, les vallées restent vouées à l’élevage bovin, à quelques cultures, et des plantations de noyers s’y sont développées. Mais la vocation agricole de la commune est contrebalancée par l’extension dans sa partie ouest de l’importante zone d’activités de Biars – Gagnac, poumon économique de cette région.

Communes limitrophes

La commune est limitrophe du département de la Corrèze.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Beaulieu S/dor. », dans la commune de Beaulieu-sur-Dordogne, mise en service en 1952[8] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[9] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13 °C et la hauteur de précipitations de 1 145,3 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brive », dans la commune de Brive-la-Gaillarde, dans le département de la Corrèze, mise en service en 1987 et à 36 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 12,7 °C pour la période 1971-2000[12], à 12,7 °C pour 1981-2010[13], puis à 13,0 °C pour 1991-2020[14].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[15] - [16].

La commune fait partie du bassin de la Dordogne, un territoire reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en juillet 2012[17] - [18].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la directive habitats[20] :

- la « vallée de la Dordogne quercynoise », d'une superficie de 5 567 ha, qui présente des milieux aquatiques d'intérêt majeur et de un important éventail des milieux alluviaux qui abritent, outre un nombre significatif d'espèces de l'annexe II, de nombreuses espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national[21] ;

- la « vallée de la Cère et tributaires », d'une superficie de 3 031 ha, qui présente un intérêt notable largement lié à la présence de frayères potentielles pour les poissons migrateurs anadromes (Salmo salar, Petromyzon marinus) ainsi que par la présence de la loutre[22] ;

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

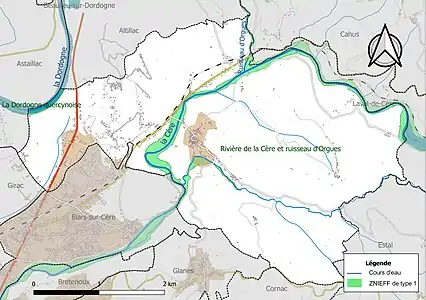

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[23] :

- « la Dordogne quercynoise » (2 081 ha), couvrant 24 communes dont deux en Corrèze, deux en Dordogne et vingt dans le Lot[24], qui comprend de nombreuses espèces déterminantes (soixante-six animales et cinquante végétales) ;

- la « rivière de la Cère et ruisseau d'Orgues » (737 ha), couvrant 14 communes dont une dans le Cantal, quatre dans la Corrèze et neuf dans le Lot[25]

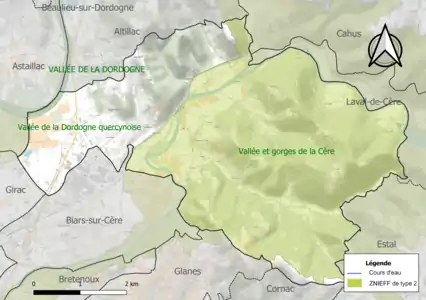

et deux ZNIEFF de type 2[Note 6] - [23] :

- la « vallée de la Dordogne quercynoise » (8 758 ha), couvrant 28 communes[Note 7] : deux en Corrèze, deux en Dordogne et vingt-quatre dans le Lot[26] ;

- la « vallée et gorges de la Cère » (6 777 ha), couvrant 22 communes dont quatre dans le Cantal, six dans la Corrèze et 12 dans le Lot[27].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Gagnac-sur-Cère.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Gagnac-sur-Cère est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 8] - [28] - [I 1] - [29]. Elle appartient à l'unité urbaine de Biars-sur-Cère, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[I 2] et 4 545 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Biars-sur-Cère - Saint-Céré dont elle est une commune de la couronne[Note 9]. Cette aire, qui regroupe 49 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 5] - [I 6].

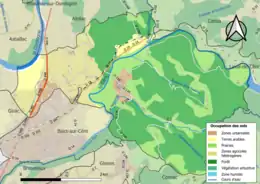

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (53,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (53,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (53,4 %), prairies (22,3 %), zones agricoles hétérogènes (14,8 %), cultures permanentes (2,6 %), zones urbanisées (2,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,1 %), terres arables (1,9 %), eaux continentales[Note 10] (0,6 %)[30].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Gagnac-sur-Cère est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[31]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[32].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Dordogne, la Cère et l'Orgues. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[33]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999[34] - [31].

Gagnac-sur-Cère est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[35].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des éboulements, chutes de pierres et de blocs, des glissements de terrain et des tassements différentiels[36].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 21,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 451 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 138 sont en en aléa moyen ou fort, soit 31 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[37] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[38].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[31].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une infrastructure ferroviaire. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[39].

La commune est en outre située en aval des barrages de Saint-Étienne-Cantalès et de Bort-les-Orgues, des ouvrages de classe A[Note 11] disposant d'une retenue de respectivement 133 millions[41] et 477 millions de mètres cubes[42] - . À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[43].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Gagnac-sur-Cère est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[44].

Toponymie

La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes[45]. Elle témoigne de la formation du nom à l'époque gallo-romaine ou dans les siècles qui ont suivi. Le toponyme Gagnac (historiquement : ganhaco, ganhac – ou gannhac –, ganiac, Gainiat…) aurait été celui d'un domaine agricole de l'époque, désigné ainsi soit d'après l'anthroponyme d'origine gallo-romaine Ganius, soit à cause d’une caractéristique du lieu, gagné à la culture sur les abords alors marécageux de la Cère[46].

Histoire[47]

Divers témoins ont été découverts d’une présence humaine dès les temps préhistoriques : des outils recueillis vers 1900 dans les alluvions argilo-sableux de la terrasse de Lavaysse par le préhistorien Jean Bouyssonie - dont la famille réside alors à Gagnac, au château de La Raufie - attestent de cette présence au paléolithique supérieur (époque acheuléo-moustérienne) ; d’autres, notamment une hache semi-polie, rassemblés au hameau du Rieu près du Négreval, ruisseau affluent de la Cère, sont des traces d’une activité, là, au néolithique ; un foyer « à galets chauffés » mis à jour lors d’un sondage récent au Champ de Moé est daté du premier âge du fer (vers – 2500 BP). La toponymie atteste d’un peuplement au temps des Gaulois, tout près (déjà…) de la limite entre les Cadurques (Quercy) et les Lémovices (Limousin).

Mais c’est à partir de l’époque gallo-romaine que les témoignages, même s’ils restent ténus, deviennent véritablement significatifs, avec d'abord le nom de Gagnac (voir ci-dessus : toponymie). Des fragments de céramique (d’un dolium, de tegulae…) confirment une implantation humaine à cette époque au moins à l’emplacement du bourg actuel.

Là, des squelettes humains, indices d’une zone sépulcrale sûrement plus étendue, datés l’un du VIe ou VIIe siècles, l’autre (celui-ci dans un cercueil monoxyle) du Xe siècle attestent d’une occupation sinon permanente, du moins assidue de ce même site dès l’époque mérovingienne. La titulature – Saint Martin – de l’église signe d’ailleurs l’ancienneté de la paroisse de Gagnac. Sans doute inclus dans la vicairie du Vert aux temps carolingiens, Gagnac est alors une « terre de Saint-Étienne », dépendant, donc, du Chapitre de Cahors. D’abord sous la coupe, à l’époque féodale, des barons de Castelnau, elle passe vers 1160 – 1170, à l’occasion d’un mariage, sous celle des vicomtes de Turenne. Ceux-ci l’érigent en châtellenie, et y édifient, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, un castrum : Gagnac est alors une des sept villes murées de leur vicomté (une des trois de la vicomté en Quercy, avec Martel et Saint-Céré).

Le fort est mis à mal pendant la guerre de Cent Ans ; à l’approche de son terme (1427) le vicomte ordonne de le « refortifier » et d’en réparer l’église. Après un bon siècle de calme et de prospérité, où les seigneurs réarrentent leurs terres, où le territoire est repeuplé, notamment par des paysans venus du Limousin proche, les guerres de Religion viennent à nouveau créer le trouble. Acquis au protestantisme, Gagnac est repris (1586) par un détachement de l’armée catholique de Mayenne, duc du Maine. La réparation des dommages donne lieu à une importante phase de reconstruction, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècles. Pour l’essentiel, les plus anciennes des constructions actuelles du bourg et des barris (= faubourgs) datent de cette époque. Ainsi, l’église Saint-Martin, qui conserve cependant son chœur, la base de son clocher et probablement son portail du XVe siècle (mais aucune trace connue en élévation d’édifices antérieurs) est reconstruite au XVIIe siècle.

Les anciens (petits) nobles locaux – les Tourte, les Del Port, les Del Vernh, ces derniers à qui le vicomte avait confié la châtellenie à la fin du XIVe siècle – sont partis, ou ont cédé leurs biens et ont perdu de leur puissance, à l’exception des seigneurs de Laborie, confortés, eux, sous Henri IV. Ce sont des notables enrichis qui tiennent maintenant le haut du pavé : les Lagrènerie, possesseurs du moulin de ce nom et du passage du Port, alliés à des familles nobles d’Auvergne et du Limousin, anoblis eux-mêmes en 1655, habitant le petit château qu’ils ont fait bâtir au XVIIe siècle ; les Lavaur (de Gagnac, ou encore "de Laboissière"), qui ont acquis vers 1600 l’ancienne demeure des Del Vernh, les Laumon (de La Raufie), les Daumarès…

Les privilèges viscontins disparaissent avec la vente de la vicomté, en 1738, à Louis XV. Mais l’importance de Gagnac est alors réaffirmée, puisqu’il y est créé, en 1750, une prévôté royale dont la compétence s’étend à l’ancienne châtellenie et à celle de La Millière (Comiac, Sousceyrac…). La Révolution voit l’accès aux responsabilités de bourgeois issus des « professions libérales », dont notamment Pierre-Benoît Drulhe, médecin, premier maire de la nouvelle commune de Gagnac, en 1790, puis membre du Directoire du District de Saint-Céré. Mais elle est marquée par des troubles, liés à la présence d’un foyer de radicalité avec la création, sous l’égide d’un nommé Bernardin Vabre, d’une antenne des « Amis de la Constitution », et aux conflits autour des prêtres insermentés.

Au XIXe siècle, l’économie locale est gravement affectée par les maladies de la vigne, oïdium d’abord vers 1850 puis phylloxéra vers 1875. Elle se redresse par l’apport de plants américains. Mais ce n’est qu’un répit. Au milieu du XXe siècle, les petits vins locaux sont condamnés à la fois par les réglementations et par l’évolution des goûts. La culture de la fraise prend le relais et connaît un essor remarquable au cours des années 1950, avant de s’étioler à son tour. En revanche, l’ouverture en 1887 d’un nouveau pont sur la Cère, remplaçant le bac qui permettait jusque-là sa traversée, la mise en service en 1891 de la voie ferrée Brive – Aurillac et de la gare de Port-de-Gagnac, au hameau de Lavergne, l’amélioration de la voirie, avaient offert entre-temps de nouvelles facilités aux communications et aux échanges.

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[49]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[50].

En 2020, la commune comptait 667 habitants[Note 12], en diminution de 2,49 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Les premiers chiffres de population dont nous disposons remontent à la Révolution : il est décompté alors dans la communauté 200 feux, pour quelque 2 000 habitants, nombre peut-être un peu surévalué. Cependant, au cours du XIXe siècle, la population fluctue autour de 1 600 habitants, avec un maximum de 1 722 en 1836, et un minimum de 1 479 en 1826 (Nota : les nombres ci-dessus semblent incorrects au moins pour les années 1800 et 1806).

Mais la commune de Gagnac était plus étendue alors qu’elle ne l'est maintenant. En 1902, la création de celle d’Estal lui enlève plusieurs secteurs, et sa population s’abaisse à quelque 1 200 habitants. Elle n'est plus que de 1 000 habitants en 1921, au lendemain de la Grande Guerre. En 1928, la création de la commune de Laval-de-Cère l'ampute de nouveau, et la population descend nettement au-dessous du seuil des 1 000 : autour de 700 habitants. Elle a diminué de 800 habitants en 35 ans, entre 1896 (1 565 habitants) et 1931 (732 habitants), moitié par suite des pertes de territoires, moitié du fait de l'exode rural.

Au cours du dernier demi-siècle, les fluctuations ont été très faibles, autour de 650, soit une densité voisine de 50 habitants au km2. Mais leur répartition est très hétérogène, entre un secteur est (le Ségala) peu peuplé et à l’habitat très dispersé, et un secteur ouest (la vallée) à l’habitat plus dense, et qui se densifie. Enfin, le recensement de 2008 témoigne d’une remontée sensible de la population (721 habitants).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 326 ménages fiscaux[Note 13], regroupant 696 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 570 €[I 7] (20 740 € dans le département[I 8]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 4,8 % | 4,2 % | 9 % |

| Département[I 10] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 391 personnes, parmi lesquelles on compte 73,9 % d'actifs (65 % ayant un emploi et 9 % de chômeurs) et 26,1 % d'inactifs[Note 14] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Biars-sur-Cère - Saint-Céré, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 158 emplois en 2018, contre 138 en 2013 et 132 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 257, soit un indicateur de concentration d'emploi de 61,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 49,1 %[I 13].

Sur ces 257 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 46 travaillent dans la commune, soit 18 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 90,7 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,4 % les transports en commun, 5,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,1 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Activités hors agriculture

49 établissements[Note 15] sont implantés à Gagnac-sur-Cère au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 16] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 49 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 14 | 28,6 % | (14 %) |

| Construction | 12 | 24,5 % | (13,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 12 | 24,5 % | (29,9 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 2 % | (2,8 %) |

| Activités immobilières | 1 | 2 % | (3,5 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 6 | 12,2 % | (13,5 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 | 2 % | (12 %) |

| Autres activités de services | 2 | 4,1 % | (8,7 %) |

Le secteur de l'industrie manufacturière, des industries extractives et autres est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 28,6 % du nombre total d'établissements de la commune (14 sur les 49 entreprises implantées à Gagnac-sur-Cère), contre 14 % au niveau départemental[I 17].

Agriculture

La commune est dans le Segala », une petite région agricole occupant la frange est du département du Lot[53]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 17] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 42 lors du recensement agricole de 1988[Note 19] à 31 en 2000 puis à 19 en 2010[55] et enfin à 10 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 76 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[56] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune est restée relativement stable, passant de 356 ha en 1988 à 404 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 8 à 40 ha[55].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Gagnac vaut surtout dans ce domaine par ses nombreux bâtiments, au bourg et dans des hameaux de caractère (la Teulière, le Moulicou, etc.) témoignant de l’architecture rurale typique de la région : maisons de vignerons avec à l’étage l’habitation où l’on accède par un escalier extérieur puis un bolet ouvrant sur la pièce à vivre avec sa bassière ; au rez-de-chaussée, la cave et le cellier où s’effectue la vinification et où l’on entrepose les outils et les vins ; toits couverts de lauzes (de moins en moins nombreux, côté Ségala) ou de tuiles rouge-brun produites localement jusqu’au milieu du XXe siècle (dans la vallée), celtiques ou, plus fréquemment à partir de la fin du XVIIIe siècle, à la Mansart ; vastes granges – étables sur deux niveaux, construites, comme les maisons, en matériaux du pays : gneiss, parfois galets et un peu de calcaire, granite ou grès pour les encadrements d’ouvertures.

- L’église Saint-Martin de Gagnac-sur-Cère, comme il a déjà été dit, date pour la majeure partie du XVIIe siècle. À l’extérieur, elle se distingue par un clocher original, carré à sa base, surélevé au XVIIe siècle de huit piliers délimitant la chambre des cloches, surmontée d’un curieux petit clocheton en bardage de châtaignier. Le portail, sans doute du XVe siècle, réinstallé là lors de la reconstruction, mérite l’attention. À l’intérieur se trouvent une très belle pietà du XVIIe siècle, les éléments d’un beau retable de chœur replacés après restauration dans une chapelle latérale, et une chaire un temps déplacée mais réinstallée après restauration à son emplacement initial. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[57]. Plusieurs objets sont référencer dans la base Palissy[57].

- Église Notre-Dame de la Bessonie. Un autre monument digne d’intérêt est constitué par la « chapelle du cimetière », en réalité ce qui reste – le chœur et le clocher – de l’église médiévale Notre-Dame de la Bessonie, jadis aussi église paroissiale, désaffectée et dont la nef a été détruite dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

- Le petit château XVIIe de Lagrènerie a été incendié le 9 juin 1944 lors du passage d’un détachement de la Division « Das Reich ».

Hameau de La Raufie

Il reste, au hameau de La Raufie, un plaisant petit manoir, également XVIIe, longtemps propriété des Laumon, puis, autour de 1900, d’une famille Bouyssonie (les parents d'Amédée, Jean et Paul Bouyssonie, découvreurs de l’homme de La Chapelle-aux-Saints), acquis par le conseil général du Lot pour y installer une maison d’enfants en difficulté.

Hameau Port-de-Gagnac

Port-de-Gagnac, hameau étiré en longueur entre la route et la voie ferrée, sous le rocher de Roquefort, au bord d’un plan d’eau de la Cère (retenue de l’ancien moulin du Port reconverti en micro-centrale) a été très modifié au XXe siècle mais n’en présente pas moins beaucoup d’agrément. On y remarque notamment une croix de Malte (1704).

Personnalités liées à la commune

- Amédée Bouyssonie, Paul Bouyssonie et Jean Bouyssonie, découvreurs de la sépulture néandertalienne de l'homme de la Chapelle-aux-Saints.

- Jean Leymarie, historien d'art.

Sources

Plusieurs publications à diffusion locale (bulletins de l’association « Culture et Patrimoine », Le CEP - Mairie, 46 130 – GAGNAC, http://lecep-gagnac.monsite-orange.fr/) permettent d’approfondir la connaissance de l’histoire et du patrimoine de Gagnac-sur-Cère :

- Gagnac au Moyen Age, par Marguerite Guély ;

- Gagnac de la Renaissance à la Révolution, par Marguerite Guély ;

- Passages d’eau et moulins sur la Cère, par Marguerite Guély ;

- L’église Saint-Martin de Gagnac, par Valérie Rousset et Marguerite Guély ;

- Le fort de Gagnac, origine et évolution, par Valérie Rousset, Jean-Pierre Girault et Edmonde Larue ;

- Mariages à Gagnac aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Guy Dauphin ;

- La vigne à Gagnac, par Jean Ponchie ;

- Fraise, capitale Gagnac, par Jean Ponchie ;

- Origine des noms de lieux de Gagnac et alentours, par Robert Larue ;

- Gagnac : brins d’histoire, collectif ;

- Mémoires d'écoles, par Jacqueline Leyrissoux ;

- Tuileries, moulins et autres artisanats locaux, par Gérard Réveillac ;

- Dictionnaire des noms de lieux d'ici, par Robert Larue.

- Enfants de Gagnac dans la Grande Guerre, par Danièlle et Gérard Réveillac, Gérard Veyssière

- Gagnac de siècle en siècle - T.1 : Au XVIIe siècle ; T. 2 : Au XVIIIe siècle, T. 3 : au XIXe siècle, par Robert Larue

- Partir - l'exode rural à Gagnac (1850 - 1920), par Robert Larue, avec Danielle et Gérard Réveillac

- Maisons et familles - Ceux de la maison noble, par Edmonde et Robert Larue

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[19].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Pour cette ZNIEFF, l'INPN compte 30 communes dont trois en Corrèze et 25 dans le Lot mais le territoire de la ZNIEFF ne fait que tangenter ceux d'Altillac en Corrèze et de Puybrun dans le Lot, comme le montre la carte du site.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[40].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[54].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Notes de type "Carte"

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Biars-sur-Cère » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Gagnac-sur-Cère » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Gagnac-sur-Cère » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Gagnac-sur-Cère » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Gagnac-sur-Cère » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Marguerite Guély, Passages d'eau et moulins sur la Cère, Le CEP, .

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Beaulieu S/dor. - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Gagnac-sur-Cère et Beaulieu-sur-Dordogne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Beaulieu S/dor. - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Gagnac-sur-Cère et Brive-la-Gaillarde », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brive - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne », sur mab-france.org (consulté le )

- « Bassin de la Dordogne - zone tampon - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Gagnac-sur-Cère », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300898 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300900 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Gagnac-sur-Cère », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « la Dordogne quercynoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « rivière de la Cère et ruisseau d'Orgues » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de la Dordogne quercynoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée et gorges de la Cère » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Gagnac-sur-Cère », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Gagnac-sur-Cère », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Saint-Étienne-Cantalès », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « barrage de Bort-les-Orgues », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 112.

- Robert Larue, Dictionnaire des noms de lieux d'ici, Le CEP, .

- Gagnac, Brins d'histoire, Le CEP, .

- Gagnac, brins d'histoire, Le CEP, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Gagnac-sur-Cère - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

- « Église paroissiale Saint-Martin », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )