Lémovices

Les Lémovices ou Lemoviques (en latin, Lemovices) sont un peuple gaulois provenant d'Europe centrale puis ayant migré dans l'ancienne région française du Limousin[1] auquel ils ont donné leur nom ainsi qu'à la ville de Limoges.

| Lémovices | |

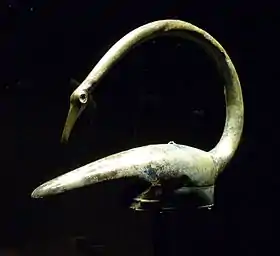

Casque-cygne en bronze, découvert en 2004 sur le site gallo-romain de Tintignac. | |

| Ethnie | Celtes |

|---|---|

| Langue(s) | Gaulois |

| Religion | Celtique |

| Villes principales | Acitodunum, Argentate, Augustoritum, Blatomagus, Briva Curretia, Carovicus, Cassinomagus, Excingidiacum, Roncomagus Oppidum de Villejoubert, Durotincon, Tintignac, Uxellum |

| Région actuelle | Nouvelle-Aquitaine (France) |

| Rois/monarques | Sedullos |

Étymologie

Lémovices provient de lemo « orme » et vices « qui vainquent », et signifie « vainqueurs avec l'orme », l'orme faisant probablement référence au bois de leurs lances[2] ou encore « Ceux-qui-Combattent-avec-l’Arc » (fait en bois d’orme)[3].

Territoire et principaux sites

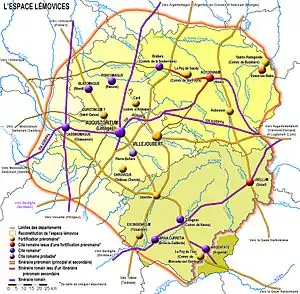

Leur chef-lieu au moment de la conquête romaine était situé sur l'oppidum de Villejoubert, commune de Saint-Denis-des-Murs. L'agglomération mise au jour à Saint-Gence semble avoir eu quant à elle une fonction principalement commerciale. C'est probablement elle que désignait Durotincon (en gaulois, latinisé en Durotincum). Après la conquête romaine, la capitale fut transférée à Augustoritum (87 – Limoges). Leurs autres places connues sont : Acitodunum (23 – Ahun), Argentate (19 – Argentat), Blatomagus (87 – Blond), Briva Curretia (19 – Brive-la-Gaillarde), Cassinomagus (16 – Chassenon), Carovicus (87 – Château-Chervix), Roncomagus (87 – Rancon), Excingidiacum (19 – Yssandon) et Uxellum (19 – Ussel).

Le territoire des Lémovices s'étendait sur les départements de la Haute-Vienne (87), la Creuse (23), la Corrèze (19), ainsi que sur de faibles portions des départements de la Charente (16), de la Dordogne (24) et de l'Indre (36).

L'un de leurs principaux lieux de culte et de commerce a été récemment trouvé à Tintignac-Naves en Corrèze. On y a notamment trouvé plusieurs objets en bronze dont le casque-oiseau, le casque-anneaux mais également sept carnyx, des objets mythiques mais uniques dans tout le monde celte[4]. Sa fréquentation, commencée dès l'époque de La Tène, a perduré sous l'Empire romain.

Économie

Le territoire des Lémovices était riche en mines d'or et on a pu en dénombrer deux-cents à ce jour, dont la technique et la profondeur sont impressionnantes[5].

Habiles commerçants, ils étaient surtout spécialisés dans l'exportation et leur commerce s'étendait jusqu'aux côtes de l'Atlantique, ce qui a permis la prospérité du territoire.

Histoire

En 52 av. J.-C., près de dix mille combattants lémovices furent envoyés contre César à Alésia, où fut tué leur chef, Sedullos.

Dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules[6], Jules César les range par erreur dans les peuples armoricains[7]. Cette erreur de transcription tardive provient d'une confusion entre Lemovi-ces et Lexovi-, sur les lettres M et X. Les Lexovii (Lisieux) sont bien un peuple riverain de la Manche. En fait, Cesar mentionnait bien les Lexoviens comme un des peuples armoricains et non les Lémovices.

Notes et références

- Lemovici dans La Germanie de Tacite, et plus tard changé pour Lemovii afin de les distinguer de ceux de la Gaule.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Éditions Errance, Paris, 2003.

- Xavier Delamarre, Notes d'onomastique vieille-celtique, Keltische Forschungen, no 5, 2012, p. 99-138.

- « Site archéologique de Tintignac-Naves » (consulté le ).

- Pauline Goutorbe, « Les mines des Lémovices en Haute-Vienne entre le Ve et Ier siècle av. J.-C. », sur unilim.fr (Atlas historique du Limousin), (consulté le ).

- Wikisource : Livre VII, 75.

- Venceslas Kruta, Les Celtes, Histoire et Dictionnaire, p. 706, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2000 (ISBN 2-7028-6261-6).

Sources

- Jules César, La Guerre des Gaules, VII. 4, VII. 75, VII. 88 et VIII. 46.

- Strabon, Géographie, IV, II, 2.

Bibliographie

Cartes archéologiques de la Gaule

- Dominique Dussot, La Creuse, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, coll. « Carte archéologique de la Gaule » (no 23), (ISBN 2-87754-005-7)

- Guy Lintz, La Corrèze, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, coll. « Carte archéologique de la Gaule » (no 19), (ISBN 2-87754-017-0)

- Jean Perrier, La Haute-Vienne, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, coll. « Carte archéologique de la Gaule » (no 87), (ISBN 2-87754-020-0)

Généralités

- Florian Baret, « Agglomérations « secondaires » et limites de cité : réflexions sur l’apport d’une étude territoriale des agglomérations pour la définition des limites de cité. Exemple de la cité des Lémovices », Siècles, no 51, (ISSN 2275-2129, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Michel Desbordes, « Les limites des Lémovices », Aquitania, t. 1, , p. 37-48 (ISSN 0758-9670, lire en ligne, consulté le )

Protohistoire

- Béatrice Cauuet, L'or des Celtes du Limousin, Limoges, Cultures & Patrimoines en Limousin, coll. « Archéologie » (no 7), (ISBN 2-911167-37-6, lire en ligne)

- Christophe Maniquet, « Le dépôt cultuel du sanctuaire gaulois de Tintignac à Naves (Corrèze) », Gallia, t. 65, , p. 273-326 (ISSN 0016-4119, lire en ligne, consulté le )

- Ian B. M. Ralston, Les enceintes fortifiées du Limousin. Les habitats protohistoriques de la France non méditerranéenne, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, coll. « Documents d'archéologie française » (no 36), (ISBN 2-7351-0442-7)

- Assumpció Toledi I Mur, « Une mine d'or protohistorique : le Puy des Angles aux Angles-sur-Corrèze (Corrèze) », Gallia, t. 62, , p. 171-214 (ISSN 0016-4119, lire en ligne, consulté le )

Antiquité

- Florian Baret, « Le réseau des agglomérations antiques dans les cités du Massif central (Arvernes, Vellaves, Gabales, Rutènes, Cadurques et Lémovices) entre le Ier s. av. J.-C. et le Ve s. ap. J.-C. », Gallia, t. 73.2, , p. 169-212 (ISSN 0016-4119, lire en ligne, consulté le )

- Florian Baret, Origines de la ville dans le Massif Central. Les agglomérations antiques, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, coll. « Villes et Territoires », (ISBN 978-2-86906-804-9)

- Jean-Michel Desbordes, Voies romaines en Gaule. La Traversée du Limousin, Limoges/Bordeaux, Archéologie en Limousin/Aquitania, coll. « Travaux d'archéologie limousine. Supplément/Aquitania. Supplément » (no 8/19), (ISBN 978-2-9530543-3-0)

- Jean-Pierre Loustaud, Limoges antique, Limoges, Archéologie en Limousin, coll. « Travaux d'archéologie limousine. Supplément » (no 5),