Saint-Denis-des-Murs

Saint-Denis-des-Murs (Sent Deunis en occitan) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Denis-des-Murs | |||||

Pignons sud de l'église. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Limoges | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Noblat | ||||

| Maire Mandat |

Guy Touzet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87400 | ||||

| Code commune | 87142 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

543 hab. (2020 |

||||

| Densité | 23 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 47′ 09″ nord, 1° 32′ 43″ est | ||||

| Altitude | Min. 269 m Max. 478 m |

||||

| Superficie | 23,81 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Limoges (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Léonard-de-Noblat | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Situation

La commune est située dans le sud-est de la Haute-Vienne, à environ 20 km à l'est de Limoges. Son territoire touche les deux rives de la Vienne qui la traverse au Nord. Elle est aussi délimitée en partie, jusqu'aux points de confluence avec la Vienne, par la Combade, à l'Est, et la Maulde, au Nord.

Géologie et relief

Le sol de la commune se compose de roches datant de la formation du Massif central, dans les deux dernières périodes du Paléozoïque (ou Ere primaire) le Carbonifère et le Permien, soit il y a de 358 à 253 millions d'années. Cette période est celle de la collision des continents, qui vont former le super-continent Pangée.

Du point de vue du relief, la commune est divisée en deux parties par la Vienne. Au Nord, sur environ 20 % de son territoire, se trouve un plateau boisé, large d'environ 400 m sur environ 4 km de long, qui surplombe d'environ 80 m les vallées de la Vienne au Sud, et de la Maulde au Nord. Le reste de la commune se compose d’un vaste plateau vallonné, composé de champs et de pâtures. Son point culminant, qui est aussi celui de la commune, est à + 478 m au Tuquet au sud de la commune. Ce plateau s'incline vers les cours d'eau qui bordent la commune : la Vienne (dont le point le plus bas de son parcours + 269 m, est aussi celui de la commune), son affluent, la Combade, et l'affluent de cette rivière, le ruisseau de la Planche Suge.

Hydrographie

Les données sur les débits sont issues de la banque Hydro, qui regroupe les données de 3500 stations de mesures (dont 2400 en service) sur toute la France.

La Vienne sert d'abord de limite avec la commune voisine, Masléon, sur 2,4 km au Sud-Est. Arrivée à son point de confluence avec la Combade, elle commence à traverser la commune sur 3 km puis forme la limite avec la commune de Saint-Léonard-de-Noblat sur 500 ml. La partie basse de cette dernière partie de son parcours, à environ + 269 m, est le point le plus bas de la commune. Sur l'intégralité de ce parcours elle perd environ 10 m d'altitude (soit une pente moyenne d'environ 0,17 %).

La commune est bordée aussi par deux affluents de la Vienne. D'abord la Combade qui la borde sur les 3,5 derniers kilomètres de son parcours, à l'Est. De son point de confluence avec le ruisseau de la "Planche Suge", sa pente moyenne est d'environ 0,48 %. Le ruisseau de la "Planche Suge", long de 4 km, prend sa source au Sud-Est de la commune et la borde, dans la partie basse de son cours. Le débit moyen de la Combade, 3,7 m3/s à son point de confluence avec la Vienne représente environ 53 % du débit de celle -ci.

Un autre affluent de la Vienne borde la commune, "la Maulde", sur 6 km au Nord, jusqu'à son point de confluence avec la Vienne. Cette portion finale accueille les deux derniers des huit barrages hydroélectriques situés sur son parcours. l'avant-dernier, celui de "Villejoubert", crée un lac de retenue de 3,7 km de long, jusqu'au pied du barrage précédent, celui de "Langleret". Le dernier barrage, situé à environ 900 m en amont du point de confluence avec la Vienne, est le barrage de "l'Artige". Il donne également naissance à un lac de retenue de 3,9 km de long, jusqu'au barrage de "Villejoubert". Le débit moyen de la Maulde à son point de confluence avec la Vienne, 7 m3/s, représente environ 65 % du débit de celle-ci.

Voies routière

- la D 979 (entre Limoges et Eymoutiers, et même au-delà). Cet axe a connu plusieurs modifications de trajet et de statut.

- en 1780, des travaux remplacent l'ancienne route de Limoges à Eymoutiers, entre le Chatenet et le bourg de Masléon, par un nouveau tracé qui constitue l'actuelle rue des Vignes et se poursuit vers le moulin de Masléon.

- entre 1864 et 1868, des travaux dans la même zone donnent naissance à l’ancien tracé de la D 979 plus au Sud que l'actuel tracé.

- en 1933, comme plus de 50 000 km de routes en France à la même période, cette route devient la N 679 qui va de Limoges à Saint-Flour

- dans les années 1970, la quasi-totalité de ces routes nationales retrouvent un statut de routes départementales. C’est le cas de la N 679, qui devient le 1er janvier 1974, la D 979. À la même période ce même axe fait l'objet de travaux réduisant d'environ 1 km le trajet entre Le Chatenet et La Croix Ferrée (La Geneytouse) par la suppression de plusieurs virages dangereux.

- en 1986, des travaux donnent naissance à son tracé actuel entre Le Chatenet et le bourg de Masléon.

- la D 39 qui relie, dans cette partie de son tracé, Saint-Léonard-de-Noblat à Surdoux, est l'un de ses diverticules, la D 39 A, passe par le bourg de la commune et rejoint la D 979 au Chatenet.

- La D 115 relie le bourg des communes de Bujaleuf et de Saint-Paul, en partie sous les dénominations D 39 et D 979.

- la D 123 relie, au bout de quelques mètres dans Saint-Denis-des-Murs, la D 39 au bourg de Masléon.

En plus de ces départementales, Saint-Denis-des-Murs dispose de plusieurs routes et chemins vicinaux.

Voies ferroviaires

La commune est traversée par la ligne du Palais à Eygurande-Merlines, permettant la jonction de Limoges à Saint-Léonard-de-Noblat, Eymoutiers et, en Corrèze, Meymac, Ussel, et accueille une gare de pleine ligne qui porte son nom. La gare importante la plus proche est celle de Gare de Limoges-Bénédictins distante de 31 km.

Transports aériens

L’aéroport le plus proche est celui de Aéroport de Limoges-Bellegarde à 29 km à vol d'oiseau à l'Ouest - Nord-Ouest.

Risques naturels et technologiques

La majeure partie des données reprises ici sont issues de la page Internet « Prévention des risques, mines et carrières » de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Limousin[2] et du Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) consultable sur le site de la préfecture de la Haute-Vienne[3]. Ne sont traités ici que les risques touchant Saint-Denis-des-Murs.

Risques naturels

- Le risque « Inondation »[4] : La commune est concernée par l'un des Atlas des zones Inondables (AZI) de la Haute-Vienne, celui dit de la Vienne moyenne. Le risque touche principalement la vallée de la Vienne et les villages qui s'y trouvent : l'Usine, la Gare et la zone de l'Artige, qui est elle concernée aussi par les crues de la Maulde. La vallée de la Combade, plus encaissée, n'est concernée que dans des zones réduites.

- Le risque « Mouvement de terrain »[5] : Les berges de la Combade ont déjà connues des cas d'érosions, qui restent cependant limitées en taille. La commune comporte quelques zones, réduites, à risques faible d'aléas causés par le retrait et le gonflement de l'argile en sous-sol, lesquels peuvent provoquer des fissures sur les bâtiments par l'affaissement des terrains. Ces zones sont réduites à l'Est et au Sud de la commune et ne touche guère que quelques maisons au Nord-Est du Bas Vaud, le Courieux et la Boissière. Saint-Denis est traversé au Nord-Ouest par une zone plus vaste qui touche les villages de: la Croix de l'Arbre, las Roussarias, le château de Montjoffre et le Grand et le Petit Burg.

- Le risque « Événements climatiques »[6] : La commune est exposée aux vents ou orages violents et aux tempêtes, comme celle de 1982 ou la tempête Martin de décembre 1999, deux tempêtes qui ont conduit à la prise d'arrêtés de catastrophes naturelles pour Saint-Denis-des-Murs.

- Le risque « Séisme »[7] : La commune a été classée dans le zonage sismique de la France (établi en 2011) comme une commune à risque « faible ».

Risques technologiques

- Le risque « Rupture de barrage »[8] : La commune est classées parmi les communes à risque majeur pour ce type de risque. Il faut cependant noter que la probabilité qu'il survienne est presque nulle. Ce risque concerne la rupture éventuelle du barrage de retenue du lac de Vassivière sur la Maulde, l'un des plus grands lacs artificiels de France. Il contient plus de 106 millions de m3 d'eau. Son barrage de retenu fait 32,9 m de haut et 233 de large. En cas de rupture de celui-ci, la vague qui serait créée provoquerait d’énormes dégâts tout le long de son trajet, tel un Raz-de-marée. La vague arrivant au point de confluence de la Maulde et de la Vienne, environ 51 min après la rupture du barrage ravagerait les habitations que surplombe le château du Muraud. La vague se diviserait alors en deux. Une vague principale poursuivrait son trajet en descendant la Vienne puis la Loire vers l'Atlantique. Une vague secondaire, plus petite, remonterait la Vienne, dans un premier temps, avant de toucher une partie des zones touchées par la vague principale en redescendant. La vague secondaire à son arrivée à la Gare, environ 3 min plus tard, aurait une hauteur d'environ 7 m, et ravagerait le village. Elle ravagerait aussi la partie basse du village de l'Usine environ 2 min plus tard. La vague poursuivrait sa route jusqu'à Neuvic-Entier avant de redescendre. Elle remonterait aussi la Combade jusqu'en amont du Pont de Masléon. Le plus important des sept barrages en aval de celui de Vassivière, celui du Mont Larron (Saint-Julien-le-Petit) ne contient lui « que » 4,07 millions de m3 d'eau et sa rupture causerait des dégâts énormes, mais bien plus faible.

- Le risque « Transports de marchandises dangereuses »[9] : Ce risque, qui reste limité pour Saint-Denis-des-Murs, est surtout induit par le transite des camions (sur la D 979) ou des trains de marchandises qui transportent de telles marchandises.

- Le risque « Industriel »[10] : Ce type de risque se limite principalement, pour Saint-Denis-des-Murs, à une pollution accidentelle de la Vienne ou de la Combade par des entreprises en amont.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[11]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[12].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[15] complétée par des études régionales[16] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Léonard-de-Noblat », sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, mise en service en 1997[17] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[18] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 092,7 mm pour la période 1981-2010[19]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Limoges-Bellegarde », sur la commune de Limoges, mise en service en 1973 et à 24 km[20], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[21] à 11,4 °C pour 1981-2010[22], puis à 11,8 °C pour 1991-2020[23].

Urbanisme

Typologie

Saint-Denis-des-Murs est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [24] - [25] - [26].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Limoges, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 127 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[27] - [28].

En 2009, les 315 logements qui existaient dans la commune se partageait entre 68,6 % de résidences principales, 19,7 de résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) et 11,7 % de logements vacants. La part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2009 était de 80,6 %.

Pour l'eau potable, la commune exploite et gère intégralement l'eau qu'elle délivre à ses habitants. Cela lui permet de vendre son eau, de bonne qualité, à un prix bas.

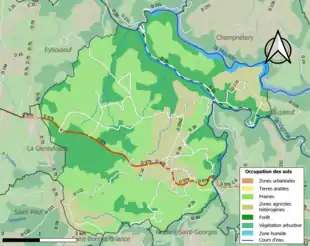

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (68,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (51,2 %), forêts (29,9 %), zones agricoles hétérogènes (17,3 %), eaux continentales[Note 8] (1,5 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

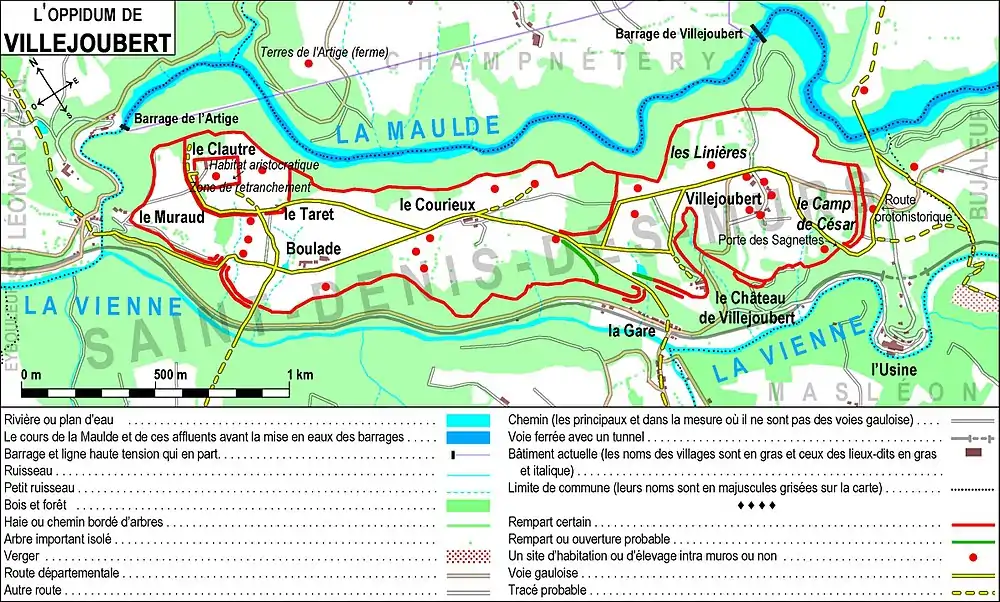

La commune doit son nom à saint Denis, Dionysii, le premier évêque de Paris et les Murs font référence aux Murus gallicus de l'oppidum de Villejoubert (voir section Histoire).

Histoire

De la Préhistoire au Moyen Âge

Le territoire de la commune de Saint-Denis-des-Murs a été habité dès la Préhistoire. En témoigne l'existence d'un dolmen situé entre le village de la Valade et la D 979, qui fut fortement détérioré en 1862 et complètement détruit en 1902[30].

La majeure partie des données qui suivent, sur l'oppidum de Villejoubert, sont issues du livre de Jean-François Julien La Haute-Vienne secrète[31].

Les Celtes sont arrivés en Limousin, vers le Ve siècle av. J.-C. Leur centre principal, véritable capitale économique et politique du peuple gaulois des Lémovices est localisé à l'oppidum de Villejoubert, le plus grand de Gaule. Celui-ci se développe sur un éperon barré situé entre les cours de la Vienne et de la Maulde sur une bande d'environ 400 mètres de large sur 4 km de long[33]. Cet oppidum est le huitième d'Europe et le premier de Gaule par sa taille. L'on n'a retrouvé malheureusement que peu de traces archéologiques. Parmi ces traces, quelques éléments défensifs - dénommés en latin, murus gallicus (murs gaulois) - sur les plus fortes pentes[33]. C'est là l'origine d'une partie du nom de la commune.

En 52 av. J.-C., Jules César fait la conquête de la Gaule. Les Romains déplacent la capitale lémovice sur le site de la ville d’Augustoritum, qu’ils ont créé en 10 av. J.-C., la future ville de Limoges. Ils peuvent ainsi plus facilement contrôler les Gaulois. Cela provoque le déclin rapide de l'oppidum qui tombe dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1821, que Charles-Nicolas Allou, ingénieur des Mines à Limoges, le fait redécouvrir en signalant son existence dans un de ses ouvrages : Description des monuments des différents âges, observés dans le département de la Haute-Vienne. Ce n'est qu'en 1987, lors de travaux autour de l'ancien hôpital de Limoges qu'est découvert une assiette donnant le véritable nom de cet oppidum, Duroticum (le Fort des hommes ou de la paix).

Du Moyen Âge à la Révolution française

Au milieu du XIe siècle, la paroisse de Saint-Denis-des-Murs, est rattachée à l’archiprêtré de Saint-Paul, une division, administrative, du diocèse de Limoges qui vient d’être créée.

Le pont de Râteau et le bois flotté

Au Moyen Âge, un pont est construit à la confluence de la Vienne et de la Combade, le pont du Râteau[34]. Ce pont, qui a donné son nom au village voisin du Râteau (Masléon) et du Pont du Râteau (Saint-Denis-des-Murs), traversait la Vienne et la Combade, par un passage sur piliers dans l'actuelle commune de Masléon. Ce pont n'existait déjà plus en 1824, année de réalisation du plan du cadastre de Saint-Denis des Murs[35] (le plus ancien des deux communes concernées). Aujourd'hui, certains vestiges du pont sont encore plus ou moins visibles :

- la rampe d'accès sur la rive droite de la Vienne (noté 1 sur le plan) qui arrive à environ 1 m de haut, laissant voir deux arches remplies de pierre, et qui est de plus en plus cachée par la végétation du jardin qu'elle borde

- la base d'un pilier au centre de la Vienne qui est couvert par la végétation (2)

- un pilier entre Vienne et Combade (3), socle d'environ 2 m de haut, recouvert de végétation qui n'est visible que du virage sur la rive droite, avant le pont actuel sur la Combade.

- les restes de la rampe d'accès au pont sur la rive gauche de la Combade (4) ont quasiment tous disparus du fait de l'existence d'un jardin sur place aujourd'hui.

Le chemin vers le bourg de Saint-Denis-des-Murs était différent du trajet actuel et les divers bâtiments et les deux ponts représentés sur le plan n'existaient pas encore.

Le mot râteau, qui vient de l’occitan « rasteu » (grille d’étang), est lié à la pratique du bois flotté ou flottage du bois[36]. Cette pratique avait lieu de l'automne au printemps, avec une coupure au plus fort de l'hiver. Elle est attestée depuis la fin du XIe siècle, mais n’a pris son essor qu’à partir du XVIIIe siècle et a cessé avec le début de la mécanisation des transports à la fin du XIXe siècle. Elle consistait à couper du bois dans les forêts de la Montagne limousine, à le débiter selon la demande des clients, et, après un an de séchage pour faciliter sa flottaison, à le faire transiter par les rivières, notamment la Vienne et la Combade, jusqu'à leurs destinataires dont ils portaient la marque. Il existait 3 types de bois, le bois pour bâtir (des arbres entiers à destination de Limoges principalement), le bois fendu (pour les tonneliers des zones viticoles en aval de Limoges) et le bois à brûler (des mauvais bois ou de reste des autres types de bois) qui constituait la majeure partie du bois flotté. Le « râteau » est une installation provisoire en bois qui avait pour but d’aider à stopper le bois venant de la Combade et de le stocker le temps de laisser passer celui sur la Vienne.

En 1780, est réalisé un nouveau tracé de la portion de la route Limoges - Eymoutiers, entre le village du Chatenet et le bourg de Masléon[37], le but principal du projet étant d'adoucir la pente de la remontée vers ce bourg. L'ouvrage d'art principal de cet ensemble est un pont sur la Combade, qui existe toujours, situé à environ 100 m en aval du gué qui la traversait alors au Moulin de Masléon.

De la fin du XVIIIe siècle à aujourd'hui

Dès le début de la Révolution française, commencent les discussions qui conduiront à un nouveau découpage de la France, découpage qui entre en vigueur le 4 mars 1790. Saint-Denis-des-Murs intègre la Haute-Vienne, le district de Saint-Léonard-de-Noblat et le canton de Saint-Léonard-de-Noblat.

Dans la première moitié du XIXe siècle, un pont sur la Vienne est édifié à quelques mètres en aval du point de confluence de la Vienne et de la Combade au Pont du Rateau. En 1864, toujours dans le but principal d'adoucir la pente de la route entre Limoges et Eymoutiers côté Masléon, un nouveau trajet est décidé[34]. L'ouvrage d'art principal de l'ensemble est un nouveau pont, situé à environ 250 mètres en aval de celui de 1780. Ce nouveau pont, par sa hauteur d'environ 26 mètres, diminue d'environ 16 m la dénivellation à compenser. Le nouveau trajet rallonge légèrement la distance entre les deux extrémités de la zone concernée. Les travaux connurent de nombreux problèmes, dont le plus important est l'écroulement du pont, presque fini, le 15 mars 1865. La reconstruction du pont est décidée et il est ouvert au public en 1868. Il connaîtra par la suite d'autres problèmes.

En 1874, le conseil général de la Haute-Vienne, lors de ses délibérations, fait une étude détaillée du projet de voie de chemin de fer entre Limoges et Eymoutiers[38]. Cette ligne fait aujourd'hui partie de la ligne du Palais à Eygurande-Merlines, Elle suit d'abord la vallée de la Vienne, qui, au niveau de Masléon, devient encaissée. Se présente alors la possibilité de poursuivre par la Vienne, de la quitter à environ 3 km en aval de Masléon pour remonter la Maulde et passer par Bujaleuf ou, à Masléon, de remonter la Combade pour passer par Châteauneuf-la-Forêt. À la fin 1875, cette voie est déclarée d'utilité publique. Elle est inaugurée exactement cinq ans après, le 31 décembre 1880, avec le trajet suivant la Vienne et une gare de Saint-Denis-des-Murs.

En 1887, sept ans après l'ouverture de la ligne, un second pont, sur la Combade, est construit à quelques mètres de la fin de son cours[39]. Il permet la jonction entre Masléon et la gare.

Le 9 juin 1944, le pont sur la Combade ouvert en 1868 fait partie des ouvrages d'arts détruits par la Résistance pour ralentir la remontée de la division Waffen SS Das Reich[34]. Le pont du Râteau subira le même sort. La destruction du pont de 1868, conduit, le lendemain 10 juin la division Das Reich à faire huit prisonniers en représailles à Masléon dont 6 vont mourir en déportation (l'un d'eux, Joseph Nicot, natif de Saint-Denis-des-Murs, est décédé le 14 mars 1945 à Dachau). Les deux ponts seront reconstruits après la guerre.

Dans les années 1970, la D 979 fait l'objet d'une première série de travaux à l'Ouest du Chatenet puis, en 1986, d'une seconde série, à l'Est, qui ont pour objets de rectifier son tracé, et qui aboutissent à son trajet actuel.

Le 14 septembre 2000, un arrêté préfectoral autorise la production d'électricité à l'ancienne usine Huillards au village de L'Usine, dans une boucle de la Vienne[40].

En 2015, la commune intégrera le nouveau canton de Saint-Léonard-de-Noblat avec les mêmes communes que l'actuel et 3 autres communes Aureil, Saint-Just-le-Martel et Saint-Priest-Taurion.

Politique et administration

Jumelage

La commune de Saint-Denis-des-Murs et celles d’Eybouleuf, La Geneytouse et Royères, réunies au sein de l’association de jumelage « Noblat Aigues vives », ont signé, le 14 août 2014, un serment de jumelage avec Sant'Agata sul Santerno une commune italienne d’Émilie-Romagne.

Population et société

Démographie

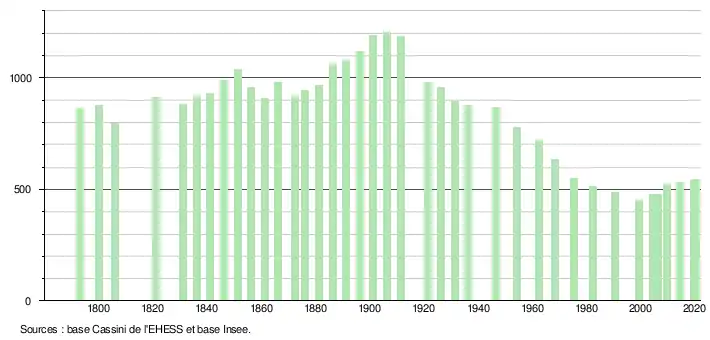

La commune, avec ses hameaux, a dépassé, une première fois, les 1000 habitants (1039 exactement), en 1851. S’ensuit une période de stagnation sous la barre de 1000 habitants. Saint-Denis-des-Murs la repasse en 1886 et atteint son maximum de population, 1202 habitants, en 1906. En 1999, elle atteint son minimum de population, avec 449 habitants, soit une perte de 62,65 % de population en 93 ans. La commune a regagné 75 habitants en douze ans, grâce surtout aux nombreuses nouvelles maisons bâties, atteignant 524 habitants en 2011, revenant ainsi à une population proche de celle de 1982 qui était de 512 habitants.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[41]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[42].

En 2020, la commune comptait 543 habitants[Note 9], en augmentation de 2,26 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

L’école de Saint-Denis-des-Murs située à l'entrée Est du village a longtemps accueillie des élèves jusqu'au CM 2. Elle est aujourd'hui unie avec l'école de Masléon, dans un rassemblement pédagogique intercommunal (RPI). Les enfants des deux communes commencent leur scolarité à l’école de Saint-Denis-des-Murs, pour le cycle I et II. Ils la poursuivent à l'école de Masléon, qui accueille les élèves du cycle III. Les deux communes dispose de leur propre cantine, qui à Saint-Denis est géré par les parents d'élèves. Pour la suite de leur scolarité, les élèves de Saint-Denis-des-Murs doivent aller au collège de Saint-Léonard-de-Noblat et ceux de Masléon à celui de Châteauneuf-la-Forêt[45]. La commune de Saint-Denis-des-Murs dispose d'une garderie.

Manifestations culturelles et festivités

- La commune participe chaque année à la journée du Patrimoine (le 3e week-end de septembre). Le Comité des fêtes et d’animations organise à l'occasion une brocante vide-greniers. Il organise aussi plusieurs autres événements, au Chatenet, notamment la fête locale (le 2e week-end de mai) et un Réveillon de la Saint-Sylvestre.

- « Léon et Denis », est une association de parents et amis de Saint-Denis-des-Murs et de Masléon, qui propose des activités, des animations et des sorties extra scolaires aux familles de Masléon et de Saint-Denis-des-Murs dans le but d'aider financièrement les écoles du RPI et de proposer un voyage en fin d'année scolaire aux familles des deux communes.

- « Les troubadours de la Combade » prépare et organise des spectacles dans tout le département autour de musiques traditionnelles limousines.

- « M’Danses » organise des séances de danse de salon et, une nouveauté, de Country danse line.

- « Saint Denis Union Sports » est une école de cyclisme qui a pour vocation de former les jeunes à ce sport et d'organiser les courses cyclistes à l'occasion de fêtes locales de Saint-Denis-des-Murs et de Masléon.

- « La Gym’V » organise des séances de gymnastique. S'y ajoutent le club de pétanque, un club canin et, en projet, une école de football à Saint-Denis-des-Murs.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le village du "Chatenet" est le véritable « centre » de la commune. Il accueille en effet la majeure partie des équipements de la commune, la salle des fêtes, le terrain de sport, et accueillait, avant le remplacement, dans les années 2000, de l'unique bureau de poste qui est maintenant situé dans le bâtiment de la mairie.

La commune accueille notamment divers bâtiments et objets inscrits ou classés aux Monuments Historiques (MH) :

- la gare de Saint-Denis-des-Murs, sur la ligne de Limoges-Bénédictins à Ussel dite officiellement ligne du Palais à Eygurande - Merlines.

- l'église Saint-Denis remaniée au XVIIIe siècle autour d'un chœur de la fin du XIe siècle (ou du début du XIIe siècle) qui est inscrit aux Monuments Historiques en 1992[46]. C'est une église à nef unique avec abside semi-circulaire de plan pentagonal dont quatre côtés sont évidés chacun par une arcature aveugle en plein-cintre, la baie axiale est également en plein-cintre. Le clocher en bardeaux est à flèche polygonale construit sur un massif de maçonnerie formant porche en remplacement du mur occidental d'origine. La cloche qu'il porte est datée de 1823. L'église comporte notamment :

- Un chœur inscrit aux Monuments Historiques en 1992.

- Un fronton de retable du XVIIe siècle, remonté au-dessus d'un autel et d'un tabernacle du XIXe siècle, orné d'une statuette de la Vierge à l'enfant et d'une paire d'anges adorateurs. Le fronton dans son ensemble est inscrit au titre des objets aux Monuments Historiques en 1980[47].

- Deux personnages de crèche (une Vierge et un saint-Joseph) : inscrits aux Monuments Historiques en 1980

- une croix de pierre du cimetière qui est inscrite aux Monuments Historiques en 1989

- "l’Oppidum de Villejoubert" a été classé aux Monuments Historiques en plusieurs parties, d’où plusieurs dates de classement, 1981, 1988 et 1989. Près du village de Boulade, à l'Ouest de l'oppidum fut découvert une sépulture gallo-romaine dont un coffre et une urne funéraire qui sont à la mairie.

- "le château du Muraud", qui surplombe le point de confluence de la Vienne et de la Maulde, reconstruit au XVIIe siècle sur l'emplacement d'une forteresse du XIIe siècle. Une légende[31] raconte que la fille du seigneur du Muraud serait tombée amoureuse d'un berger. Son père, pour empêcher cette idylle l'aurait enfermée au sommet d'une tour du château qui surplombe la Maulde. Elle préféra se donner la mort en se jetant dans cette rivière. Ce serait en souvenir de cette jeune femme, Maud, que la rivière a pris son nom.

- "le château de Montjoffre" - XVIIIe siècle.

- dans le village de "L’Usine", dans une boucle de la Vienne, l'ancienne usine Huillards[48]. Elle fut construite en 1894, près de l'ancien moulin à papier de la Borie. Elle produisait des extraits tannants et s’est arrêtée en 1953. Le bâtiment, unique en son genre dans la région, présente une structure métallique de type Eiffel avec un remplissage de brique. Il est malheureusement aujourd’hui en mauvais état. En amont se trouve une digue qui dévie une partie des flots de la Vienne pour alimenter en eau une micro centrale hydroélectrique, dite de La Borie, qui est autorisée à produire de l’électricité par arrêté préfectoral du 14 septembre 2000 pour une durée de 40 années. Cette électricité est revendue en totalité à EDF. La Production moyenne annuelle de la centrale est de 450 000 kW. Le 18 avril 2014, a été réalisé, dans ce site de "L'Usine", des séquences de tournage de la série « Un village français[49] » (saison 6).

- Le circuit des Tupes est un circuit de randonnée pédestre, équestre et cycliste de 13 km de niveau moyen[50] au sud de la commune.

- Le monument aux morts situé au croisement de la D 39 a 2 et d'un chemin vicinal où est répertorié les noms des soldats morts aux combats de 1914/1918 et 1939/1945

Équipements culturels

La commune accueille une bibliothèque[51] qui est au rez-de-chaussée de la mairie. Elle donne accès à près de 2 400 livres (principalement des livres pour adultes mais aussi pour les jeunes). Ils sont prêtés gracieusement et pour une période convenant à chaque emprunteur. Tous les ans, la mairie achète quelques livres et trois fois par an, le bibliobus passe renouveler certains livres prêtés par la bibliothèque départementale de prêt de Limoges (actuellement 200 livres sont prêtés par cet organisme).

Personnalités liées à la commune

Claude-Henri Gorceix, né le 19 octobre 1842 et décédé en 1919. Après ses études à l'École normale supérieure, il fut envoyé en mission scientifique à l'École française d'Athènes alors qu'il menait des études sur le volcanisme. En 1874, il arrivait à Rio de Janeiro au Brésil et en 1875, fondait Escola de Minas de Ouro Preto (l'École des Mines d'Ouro Preto). Un monument est dédié à sa mémoire au village.

Pour approfondir

Bibliographie

- Nombreux articles disponibles à la bibliothèque municipale de Saint-Léonard-de-Noblat : principalement Travaux d'archéologie limousine, mais aussi revue "Mémoire d'Ici" (no 6 / 2002 : Nos ancêtres les Gaulois ... au camp fortifié de Villejoubert, M. Patinaud)

Articles connexes

Liens externes

- Le site de la municipalité de Saint-Denis-des-Murs

- Saint-Denis-des-Murs sur le site de l'Institut géographique national

- Visite détaillée du village le 23/09/2014.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[13].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[14].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- « Préventions des risques, mines et carrières », sur ww.limousin.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Vienne », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- « Le Risque d'inondation », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- « Le risque de mouvement de terrain », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- « Le risque événements climatiques », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- « Le risque Séismes », sur www.haute-vienne.gouv.fr/, (consulté le ).

- « Le risque Rupture de barrage », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- « Le risque Transport de marchandises dangereuses », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- « Le risque industriel », sur www.haute-vienne.gouv.fr, (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Léonard-de-Noblat - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Denis-des-Murs et Saint-Léonard-de-Noblat », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Léonard-de-Noblat - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Denis-des-Murs et Limoges », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Limoges-Bellegarde - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Limoges », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Abbé André Lecler, Dictionnaire historique et géographique de la Haute-Vienne, Limoges, Réimpression en un seul vol., Marseille, Laffitte, , 912 p., p. 622 à 625

- Jean-François Julien, La Haute-Vienne secrète – 100 commune à découvrir (volume 2), Limoges, Hors série du Populaire du Centre, , 144 p., p. 96 & 97.

- « Villejoubert en Limousin (page 1 / 3) », sur www.limousin-archeo-aero.fr (consulté le ).

- M. Aylwin Cotton et Sheppard Frere, « Enceintes de l'Âge du Fer au pays des Lémovices. », Gallia, CNRS éditions, t. 19, no fascicule 1, , pages 42 et 43 (DOI 10.3406/galia.1961.2314, lire en ligne, consulté le ).

- Ouvrage collectif, La Combade - Première partie : La Rivière, Châteauneuf-la-Forêt, Société historique de Châteauneuf-la-Forêt et de son canton, , 147 p. (lire en ligne), p. 106 et suivant.

- « Plan du cadastre napoléonien : Saint-Denis-des-Murs », sur Archives Départementales de la Haute-Vienne, Conseil général de la Haute-Vienne.

- La Combade - Première partie : La Rivière, Société historique canton de Châteauneuf (lire en ligne), p 46 et suivantes

- « Fiche Mérimée sur les travaux de 1780 », sur www.culture.gouv.fr, (consulté le ).

- « Rapports et délibérations - Conseil général de la Haute-Vienne 1874 », sur gallica.bnf.fr (consulté le )

- La Combade - Première partie : La Rivière, Société historique canton de Châteauneuf (lire en ligne), p. 125

- « La micro centrale hydroélectrique de la Borie », sur www.saintdenisdesmurs.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Présentation de l'école de Saint-Denis-des-Murs », sur www.saintdenisdesmurs.fr, (consulté le )

- « Eglise Saint-Denis », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Fronton de retable de l'église Saint-Denis », sur www.culture.gouv.fr, (consulté le ).

- « Présentation de la commune », sur www.saintdenisdesmurs.fr, (consulté le ).

- « Tournage « Un village français « - Sains 6 », sur www.saintdenisdesmurs.fr, (consulté le ).

- « Les Tupes », sur www.saintdenisdesmurs.fr, (consulté le ).

- « La Bibliothèque de Saint-Denis-des-Murs », sur www.saintdenisdesmurs.fr, (consulté le ).