Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat (Sent Liunard en occitan limousin) est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Saint-Léonard-de-Noblat | |||||

.JPG.webp) La Vienne au Pont-de-Noblat, anciennes maisons. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Haute-Vienne | ||||

| Arrondissement | Limoges | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Noblat (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Alain Darbon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 87400 | ||||

| Code commune | 87161 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Miaulétous | ||||

| Population municipale |

4 357 hab. (2020 |

||||

| Densité | 78 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 50′ 18″ nord, 1° 29′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 250 m Max. 444 m |

||||

| Superficie | 55,59 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Léonard-de-Noblat (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Limoges (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Léonard-de-Noblat (bureau centralisateur) |

||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-saint-leonard.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Miaulétous et les Miaulétounes[1] - [2](en occitan Miauletons, Miauletonas). Selon la tradition, ce nom viendrait de la miaula[3] (le milan, en occitan limousin) qui aurait logé dans le clocher de la collégiale Saint-Léonard, inscrite avec les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Géographie

Localisation

Onzième ville de la Haute-Vienne, en nombre d'habitants, elle s'étend sur la rive nord de la Vienne à 20 km à l’est de Limoges. Elle doit son nom à l’ermite Léonard, patron des prisonniers et des femmes enceintes. Elle a été fondée au Moyen Âge autour de son tombeau. La commune de Saint-Léonard (5 559 ha) est principalement formée par le plateau, au sous-sol gneissique, dominant la rive droite de la Vienne. Aux deux extrémités est et ouest, émergent deux blocs granitiques. Le relief s'étage aux environs de 300-400 m en un ondulement de collines et vallons, fortement entaillés par les vallées de la Vienne (très encaissée) et de ses affluents, le Tard ou la Galamache. Les paysages alternent harmonieusement bois (1 029 ha), prairies et champs (le maïs domine aujourd'hui). Le climat est un dégradé du milieu atlantique, avec déjà des nuances de pré-montagne : relativement rude l'hiver (moyenne de janvier : 3 °C) et très humide (environ 1 000 mm de précipitation annuelle).

La ville de Saint-Léonard est située sur la RD 941 (ex-RN 141), qui relie Limoges à Clermont-Ferrand via Aubusson. Elle se situe ainsi à 21 km de Limoges, 28 km de Bourganeuf et 67 km d'Aubusson. Elle est reliée au nord, par la D 19, au Châtenet-en-Dognon et Laurière, et par la D 39 à Saint-Priest-Taurion et Ambazac. Au sud, la D 65 permet de rejoindre Eyjeaux et Le Vigen, la D 7B Eybouleuf et Saint-Germain-les-Belles, et la D 39 Saint-Denis-des-Murs. Enfin, vers l'est, la D 13 part sur Eymoutiers ou Peyrat-le-Château, et la D 109 sur Moissannes et Saint-Junien-la-Bregère.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1997 à 2017 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[11]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0,7 | 0,6 | 2,6 | 4,9 | 8,4 | 11,7 | 12,9 | 12,8 | 9,5 | 7,6 | 3,4 | 0,8 | 6,4 |

| Température moyenne (°C) | 4,3 | 5,1 | 7,8 | 10,4 | 14,4 | 17,9 | 19,2 | 19,3 | 15,7 | 12,6 | 7,2 | 4,4 | 11,6 |

| Température maximale moyenne (°C) | 7,9 | 9,5 | 13 | 16 | 20,3 | 24,1 | 25,5 | 25,7 | 22 | 17,5 | 11 | 8 | 16,7 |

| Record de froid (°C) date du record |

−11,7 13.01.03 |

−17,8 06.02.12 |

−12,9 01.03.05 |

−3,5 17.04.12 |

−1,9 06.05.02 |

2,6 04.06.01 |

4,6 17.07.00 |

2,8 29.08.98 |

−0,8 25.09.02 |

−5,5 30.10.97 |

−10,2 24.11.98 |

−13,6 24.12.01 |

−17,8 2012 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

18,5 05.01.99 |

24,1 15.02.98 |

26,8 14.03.12 |

29,4 30.04.05 |

32,6 30.05.01 |

37,8 27.06.11 |

38,8 16.07.15 |

39,8 12.08.03 |

34 12.09.16 |

29,8 12.10.01 |

24,2 08.11.15 |

19,2 17.12.15 |

39,8 2003 |

| Précipitations (mm) | 95,4 | 72,9 | 95,5 | 116,4 | 91,6 | 81,1 | 83,1 | 79,5 | 70,6 | 91,5 | 112,2 | 102,9 | 1 092,7 |

Urbanisme

Typologie

Saint-Léonard-de-Noblat est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [12] - [13] - [14].

Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Léonard-de-Noblat, une unité urbaine monocommunale[15] de 4 554 habitants en 2017, constituant une ville isolée[16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Limoges, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 127 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18] - [19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (72,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (52,6 %), forêts (22,8 %), zones agricoles hétérogènes (18,9 %), zones urbanisées (4,3 %), terres arables (1,3 %), eaux continentales[Note 6] (0,1 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Léonard-de-Noblat est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Vienne, la Maulde, l'Alesmes et le Tard. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1988, 1993, 1994 et 1999[23] - [21]. Le risque inondation est pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la « Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat », approuvé le [24].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[25]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[26]. 17 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (27 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national métropolitain)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [27].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[21].

Risque technologique

La commune est en outre située en aval du barrage de Vassivière, un ouvrage de classe A[Note 8] situé dans le département de la Creuse, sur la Maulde. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[29].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-Léonard-de-Noblat est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[30].

Toponymie

Durant la Révolution française, la commune porte les noms de Léonard-sur-Vienne et de Tarn-Vienne[31].

Histoire

Bien avant la conquête romaine, un important itinéraire joignant Bourges à Bordeaux franchissait la Vienne au lieu-dit - aujourd'hui - Noblat. Il s'agissait d'un gué. À quelques kilomètres en amont (limite communale avec St Denis-des-Murs), on trouve les traces de l'imposant oppidum gaulois de Villejoubert, site fortifié de la tribu des Lémoviques. C'est à Noblat (qui viendrait de nobiliacum, « lieu noble » (c'est-à-dire relevant d'un seigneur), que le premier village prit naissance. Un pont, sans doute en bois, y renforça le gué originel. Un premier château fut édifié vers l'an 1000 sur la hauteur dominant le coude de la Vienne. Il en reste un monticule et un fossé sur le très beau site dénommé « Chêne de Clovis ». Peu après, dans la forêt nommée Pauvain, la ville actuelle se développa autour du premier sanctuaire, et devint ainsi une étape importante de la « voie limousine » de la route vers Compostelle. Le seigneur de la ville, l'évêque de Limoges, fit bâtir un château, près de la Collégiale, commencée vers 1100.

.JPG.webp)

_panneau_St.L%C3%A9on.JPG.webp)

Léonard, d’après la tradition et le récit imaginaire de sa vie écrit au XIe siècle, serait né dans une famille d’officiers de la cour du roi Clovis, à la fin du Ve siècle. Il aurait eu comme parrain, ce roi des Francs et pour confesseur l’évêque de Reims, saint Remi. Très tôt, il obtint le privilège de visiter les prisonniers et de les faire libérer. Sa renommée alors grandit, on lui offrit de hautes charges qu’il refusa, préférant quitter la cour pour devenir disciple du Christ. Il se rendit à Micy dans l’Orléanais et resta quelque temps avec son frère Liphar et saint Maximin (saint Mesmin). Puis, poursuivant son chemin vers le sud, il s’arrêta pour installer son ermitage, non loin de Limoges et du tombeau de saint Martial, dans la forêt de Pauvain, sur le plateau dominant la Vienne. Au cours d’un séjour du roi d’Aquitaine (ce roi pourrait être Thierry Ier, fils de Clovis) venu chasser en ce lieu, la reine, arrivée au terme de sa grossesse, ne put mettre au monde son enfant. Saint Léonard intercéda en sa faveur auprès de Dieu et obtint la délivrance de la mère et la vie sauve de l’enfant. Le roi, en reconnaissance, lui offrit de nombreux présents qu’il refusa. Il accepta seulement le territoire de la forêt que son âne pourrait délimiter en 24 heures. Il y édifia un oratoire en l’honneur de la Vierge Marie et de saint Remi. Peu à peu de nombreuses personnes vinrent le voir et des prisonniers, délivrés par son intercession, lui demandèrent l’asile. Saint Léonard serait mort un et enterré dans la chapelle qu’il avait fondée (dite « Notre-Dame sous les Arbres »). Il est invoqué pour la délivrance des prisonniers et contre la stérilité des femmes.

Le culte de saint Léonard se répand rapidement dans toute la chrétienté : son tombeau devient un lieu de pèlerinage où affluent les fidèles. De nombreux personnages illustres vinrent prier sur le tombeau de l’ermite :

- Bohémond, prince d’Antioche (en 1106) ;

- Richard Cœur de Lion (vers 1197) ;

- Charles VII et le dauphin, le futur Louis XI (en 1438) ;

- Éléonore d’Autriche, épouse de François Ier (en 1541) ;

- le prince de Condé (en 1620) ;

- Anne d’Autriche le remercia pour la naissance de Louis XIV ;

- la tsarine Alexandra, épouse de Nicolas II, fit déléguer quelqu’un pour prier sur le tombeau de saint Léonard, pour la naissance du tsarévitch Nicolas.

À partir du XIe siècle, le pèlerinage se développe ; ainsi en 1105, pour veiller sur les reliques et accueillir les pèlerins, les clercs s’organisent pour former un collège. Dès le XIIe siècle, la ville s’entoure de fossés et d’imposants remparts. Deux quartiers distincts se forment : le quartier religieux et administratif autour de la collégiale, avec l’hôpital et la maison de ville ; le quartier des marchands autour des halles. En 1183, des bandes armées, les Paillers, la ravagent. Quelques années plus tard, elle est occupée par les Brabançons. Jean sans Terre, roi d’Angleterre, y pénètre à la tête de son armée en 1214. Au cours du XIIIe siècle, les rois de France donneront des privilèges aux habitants de la cité ; c’est ainsi qu’ils élisent, tous les ans, huit consuls. Par lettres patentes de [32] et du [33], Louis XI confirma les privilèges de la ville. En 1576, les calvinistes, qui voulaient profaner les reliques de saint Léonard, sont chassés par les habitants de la cité. Après la Réforme, de nombreux couvents s’installèrent : les récollets en 1594, les filles de Notre-Dame en 1652. Trois confréries de pénitents se fondèrent : les Pénitents Blancs, les Pénitents Feuilles-Mortes et les Pénitents Bleus. La Révolution française tenta de remplacer le nom de la ville par celui de Tard-Vienne, mais très vite réapparaît le nom de Saint-Léonard-de-Noblat.

Aujourd’hui, la ville est renommée pour ses fabriques de porcelaine. Elle est reconnue comme étant le berceau de la race bovine limousine. Elle a aussi donné son nom à une variété de châtaigne devenue très rare : la rousse de Saint-Léonard.

Le nom des habitants, les Miaulétous (pluriel occitan en s, en aucun cas le féminin ne peut être en - « tounes »), pourrait provenir d'un nom d'oiseau (« la miaula », en occitan du Limousin, est le milan, petit rapace). Ce sont pourtant des corneilles, et des choucas, qui peuplent le clocher de la collégiale. Mais depuis quand les choucas « miaulent »-ils ? On pense plutôt qu'il pourrait s'agir d'une déformation du diminutif occitan « liauneton » (prononcer « tou »), ou « petit Léonard », devenu « niauleton » (inversion des deux consonnes très courante en langue limousine).

Elle fut chef-lieu de district de 1790 à 1795.

C'est à Saint-Léonard-de-Noblat qu'a lieu le tout premier parachutage d'armes au profit de la Résistance en France occupée, le .

Les Templiers et les Hospitaliers

Le village de Mortessagne, une ancienne maison templière[34] - [35] devenue après la dévolution des biens de l'ordre du Temple un membre du prieuré hospitalier de Bourganeuf[36]

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Drusenheim (France) en Alsace.

Drusenheim (France) en Alsace. Roumanie : Bălești.

Roumanie : Bălești.

Population et société

Démographie

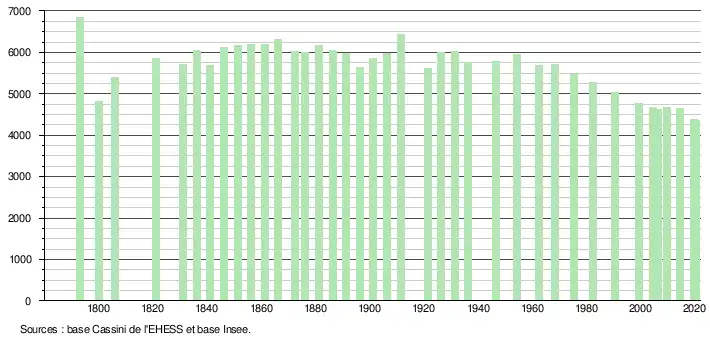

4 357 habitants au dernier recensement de 2020, Saint-Léonard est la 11e ville du département au regard de la population, et occupe le 17e rang régional.

La population était déjà estimée à environ 4 000 habitants vers 1680, puis près de 5 000 en 1740. Ce total était élevé pour l'époque, faisant de Saint-Léonard la 2e ville du Limousin (il n'y avait guère plus de 20 000 habitants à Limoges). Il y a 300 ans, 4 850 habitants vivaient sur le territoire communal actuel, divisé en quatre paroisses. Ce nombre est assez comparable à celui d'aujourd'hui. La population se répartissait ainsi :

- paroisse Saint-Étienne (plus grande partie de la commune actuelle) : environ 4 170 habitants ;

- paroisse Saint-Michel (quartiers sud-est de la ville) : 260 habitants ;

- paroisse Saint-Martial (« Sent Marsaut », pont de Noblat, rive gauche) : 260 habitants ;

- paroisse Notre-Dame-de-La-Chapelle : 160 habitants.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[39].

En 2020, la commune comptait 4 357 habitants[Note 9], en diminution de 6,02 % par rapport à 2014 (Haute-Vienne : −1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

La commune dépend de l'académie de Limoges. Les élèves de la ville débutent leur scolarité à l'école primaire publique de la commune, qui accueille 211 élèves[41]. Ces élèves ont également la possibilité de poursuivre leurs études dans la Cité Scolaire Bernard Palissy se trouvant au sein de la commune. Cette cité scolaire comprend un collège[42], un lycée[43] et un internat rassemblant les collégiens et les lycéens.

Manifestations culturelles et festivités

Biennale de peinture et de sculpture contemporaines

Santé

La commune compte plusieurs professionnels de santé (médecins, pharmacies, dentistes etc.). Le centre hospitalier intercommunal Monts et Barrages occupe une grande place au sein du village. Il comprend une clinique et un EHPAD. Un laboratoire d’analyses médicales est également présent à Saint-Léonard de Noblat[44].

Sports

La commune compte différents complexes et aménagements sportifs (espace Aqua’Noblat, halle des sports, gymnase municipal etc.)[45].

Médias

Le cinéma « Le Rex » à sa place au sein de la commune. Il est composé de 190 places. Depuis 2013, des films en 3D y sont diffusés[46].

Économie

Porcelaine

Au début du XIXe siècle (1823 précisément), l'industrie de la porcelaine s'établit à Saint-Léonard. On y trouve encore de nos jours des fabriques de porcelaine (les Établissements Coquet ou Carpenet).

Massepains

Autre spécialité de la ville, le massepain de Saint-Léonard est une sorte de macaron[47] - [48].

Cuir

La ville a aussi le savoir-faire du cuir. Il existe encore une « rue des Tanneries », comme il existait jadis une « rue de la Piale » (de peler, tanner). La fabrication de chaque soulier de luxe J.M. Weston commence à Saint-Léonard-de-Noblat (tannerie dite du « Moulin Follet », sur la rivière Le Tard). Des visites sont régulièrement organisées.

Industrie, commerces et services

Saint-Léonard est avant tout un petit centre tertiaire, la grande majorité des industries ayant fermé depuis une trentaine d'années (chaussures, papèteries, bois). On trouve ici tous les commerces et services publics de base, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, ou l'équipement.

Culture locale et patrimoine

La collégiale

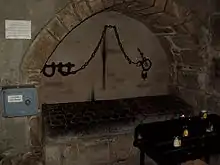

La collégiale Saint-Léonard[49], qui date des XIe et XIIe siècles, est dédiée à saint Léonard, c'est un chef-d’œuvre de l’art roman limousin. Son architecture fut modifiée au cours du temps. Elle fait partie du Patrimoine Mondial de l'humanité au titre des Routes de Saint-Jacques-de-Compostelle.

- Le clocher : il est un très bel exemple de clocher dit « limousin ». Il repose sur un porche ouvert de deux côtés et orné de chapiteaux. Il est formé de 4 étages carrés, surmontés de deux étages octogonaux.

- Tombeau de saint Léonard : situé à l'intérieur de l'église, dans le croisillon sud, il est surmonté de sa chaîne de prisonnier. La tradition veut que les femmes désirant se marier et procréer viennent toucher le verrou.

Autres monuments remarquables

- Église du prieuré de l'Artige aux Moines de Saint-Léonard-de-Noblat.

- Église Saint-Martial de Saint-Léonard-de-Noblat.

- Église Saint-Martin de Saint-Léonard-de-Noblat. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[50].

- L’ancien hôpital des pèlerins a des portes des XIIIe, XIVe et XVIIe siècles.

- Le couvent des filles de Notre-Dame : ancien couvent du XVIIe siècle, il a été reconverti en gendarmerie et prison (début du XXe siècle), aujourd'hui en foyer-rural - centre social. Le musée Gay-Lussac s’y trouve aussi.

- La tour ronde et la tour carrée sur la place de la République.

- La maison des Consuls.

- L'ancien prieuré de l'Artige[51] sur le territoire de la commune a conservé son église et une partie du cloître.

.JPG.webp)

- Le pont de Noblat (XIIIe siècle), franchissant la Vienne.

Pèlerinages

Le village est une étape de l'un des chemins français vers Saint-Jacques de Compostelle.

Musée Gay-Lussac

Installé sous les arcades du foyer rural, en centre-ville, ce musée municipal est consacré à Gay-Lussac (1778-1850), chimiste né à Saint-Léonard de Noblat[52].

HistoRail

.JPG.webp)

HistoRail[53] est un musée du chemin de fer présentant de nombreuses maquettes.

Le Moulin du Got

Situé à la confluence de la Vienne et du Tard, le Moulin du Got, créé en 1522, a fabriqué du papier de chiffon (à base de chanvre, de lin et de coton) jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À l'abandon, comme tous les autres moulins du Limousin, il a été rénové et réhabilité pour rouvrir en 2003. Produisant de nouveau des feuilles de papier, le Moulin du Got est aussi un musée[54] - [55].

Saint-Léonard-de-Noblat et le cinéma

Films TV tournés entièrement ou en partie à Saint-Léonard-de-Noblat :

- Un matin rouge[56] (1982) - réalisateur : Jean-Jacques Aublanc ;

- Les Camarades[57] (2006) - réalisateur : François Luciani ;

- Un village français (2009) - réalisateur : Phillippe Triboit ;

- Le Grand Georges (2013) - réalisateur : François Marthouret.

Personnalités liées à la commune

- François Arbellot, (1816-1900), prêtre, écrivain, historien et archéologue français, membre puis président (en 1871) de la Société archéologique et historique du Limousin né et mort à Saint Léonard de Noblat

- Le général Pierre Dunoyer de Segonzac, (1906-1968) résistant et fondateur de l'École nationale des cadres d'Uriage a passé une partie de son enfance à Saint Léonard de Noblat[58].

- André Dulery de Peyramont (1804-1880)

- Aymerigot (ou Mérigot) Marchès (Marcheix) (vers 1360-1391)

- Simon François Gay de Vernon dit Gayvernon, (1760-1822), officier du génie puis baron d'Empire, professeur de fortifications à l'École polytechnique

- Léonard Honoré Gay de Vernon dit Gay Vernon, né le à Saint-Léonard-de-Noblat, et mort le à Moissannes.

- Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) : chimiste et physicien, y est né le . Il a aussi découvert le bore

- Jean-Baptiste Daniel de Lamazières, homme politique français né le à Saint-Léonard-de-Noblat et mort le à Sauviat-sur-Vige, plusieurs fois maire, fut le premier député républicain de Haute-Vienne, en 1848

- Denis Dussoubs, connu à travers le récit qu'a fait Victor Hugo de sa mort sur les barricades en 1851

- Jules Tourgnol, homme politique français né le à Saint-Léonard-de-Noblat et mort le à Paris

- Adrien Pressemane, maire (1919-1929) et député socialiste (1910-1928)

- Daniel-Henri Kahnweiler (1884-1979), écrivain et collectionneur allemand, qui promut le mouvement cubiste et découvrit, entre autres, Pablo Picasso et Georges Braque, se réfugia à Saint-Léonard pendant la guerre

- Philippe de Vomécourt (1902-1964)

- Jean Malavergne, connu sous le peudonyme de Jan Mara (1912-1992), né dans la commune, caricaturiste et affichiste

- Serge Gainsbourg (1928-1991) qui s'appelait alors Lucien Ginzburg, a passé pendant l'Occupation, en 1944, six mois de son adolescence dans la commune, en pensionnat en classe de seconde dans le lycée local, inscrit sous le pseudonyme de Lucien Guimbard pour échapper aux persécutions antisémites allemandes[59]

- Raymond Poulidor, né le à Masbaraud-Mérignat est Miaulétou d'adoption. Il est mort dans la commune le .

- Louis Longequeue, né le à Saint-Léonard-de-Noblat

- Lucien Rougerie, pionnier de l'aviation

- Le philosophe Gilles Deleuze (1925-1995), est enterré dans le cimetière de la ville

- La comédienne sociétaire de la Comédie-Française Clémentine Jouassain y est née le

Héraldique

D’azur aux fers de prisonnier d’argent posés en face accompagnés de trois fleurs de lys d’or.

Les fers de prisonnier font référence à Saint Léonard qui est le Saint patron des prisonniers. Les fleurs de lys ont deux origines suivant les sources :

- L’ermite Léonard serait issu d'une famille royale. Cette référence concerne la légende, qui évoque un lien avec la dynastie mérovingienne (VIe siècle). Cette hypothèse ne résiste pas à l'analyse, puisque les lys furent introduits dans les pratiques royales par les Capétiens, 5 siècles plus tard.

- Une reine ayant des difficultés à avoir des enfants serait venue prier Saint Léonard. De là peut-être l'hypothèse précédente (récit de la délivrance de la reine franque dans "Vie de Saint Léonard"). Son vœu exaucé, elle aurait accordé les trois fleurs de lys à la ville. Il pourrait s'agir de la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche (voir plus loin).

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[28].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Nom des habitants », sur habitants.fr (consulté le ).

- « Saint-léonard - Journées nationales de l’architecture : Saint-Léonard « veut être un terrain d'expérimentation » », sur lepopulaire.fr, (consulté le ).

- Dictionnaire toponymique de la Haute-Vienne. Yve Lavalade, 2000. éd. L. Souny

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur meteofrance.fr, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 87161002 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Léonard-de-Noblat », sur insee.fr (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Limoges », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Léonard-de-Noblat », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Vienne », sur haute-vienne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Les Plans de prévention des risques approuvés en Haute-Vienne », sur haute-vienne.gouv.fr, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Vienne », sur haute-vienne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur georisques.gouv.fr (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Haute-Vienne », sur haute-vienne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France », sur irsn.fr, (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Lettres patentes de Louis XI, Esctrechy, septembre 1461 (lire en ligne).

- Lettres patentes de Louis XI, Montilz-lèz-Tours, le 9 octobre 1470 (lire en ligne).

- Alfred Leroux, Émile Molinier et Antoine Thomas, Documents historiques, bas-latins, provençaux et français : concernant principalement la Marche et le Limousin, t. I, , p. 156 (doc. 38), lire en ligne sur Gallica(la): Templarii de Morta Saigna (1201).

- Jean-Marie Allard, « Templiers et Hospitaliers en Limousin au Moyen Âge. État de la recherche et nouvelles considérations. », Revue Mabillon, no 14, , p. 51-81 (lire en ligne).

- Louis-Augustin Vayssière, « L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte en Limousin et dans l’ancien diocèse de Limoges », Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, , p. 44-45, lire en ligne sur Gallica.

- (fr) Site officiel de la préfecture de Haute-Vienne - liste des maires (doc pdf)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- fiche académique de l'école primaire

- « Collège Bernard Palissy », sur education.gouv.fr (consulté le ).

- « Lycée Bernard Palissy », sur education.gouv.fr (consulté le ).

- « Saint-Léonard-de-Noblat (87400) - Santé », sur eterritoire.fr (consulté le ).

- « Équipements sportifs », sur Ville de Saint-Leonard de Noblat (consulté le ).

- « Cinéma municipal "Le Rex" », sur Ville de Saint-Leonard de Noblat, (consulté le ).

- « Les spécialités culinaires du Limousin », sur tourismelimousin.com (consulté le ).

- « Le Massepain de Saint-Léonard-de-Noblat, barre énergétique du pèlerin ! », sur limandyou.com (consulté le ).

- Jean Maury, Marie-Madeleine S. Gauthier, Jean Porcher - Limousin roman - p. 111-126 - Éditions Zodiaque (collection "la nuit des temps" no 11) - La Pierre-qui-Vire - 1959

- « Eglise paroissiale Saint-Martin, puis Saint-Jean-Baptiste, puis chapelle du cimetière dite église de Champmain », sur pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- (fr) Google Livres : abbé J. B. L. Roy de Pierrefitte - Études historiques sur les monastères du Limousin & de la Marche, Volume 1 - Guéret - 1857-1863

- http://www.gaylussac.fr

- Site du musée HistoRail

- Détours en France, balades insolites en Limousin (no 134, avril 2009)

- (fr) Site du musée du Moulin du Got

- « Un matin rouge », sur Imdb (consulté le ).

- « Les camarades », sur Le site filmographique Malik ZIDI (consulté le ).

- Pierre Dunoyer de Segonzac, Le Vieux Chef, Paris, Éditions du Seuil, , 271 p..

- Nicolas Faucon, « Disparu il y a 25 ans, Serge Gainsbourg avait passé six mois une partie de son enfance en Haute-Vienne », Le Populaire du Centre, .

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Andrault-Schmitt, Bernadette Barrière, Geneviève Cantié, Dominique Charpentier, Evelyne Proust et Martine Tandeau de Marsac, Saint-Léonard de Noblat, Limoges, Presses universitaires de Limoges, , 36 p. (ISBN 978-2-91001642-5)

- Louis Guibert, « La commune de Saint-Léonard de Noblat au XIIIe siècle », dans Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 1890, tome 37, p. 1-115 (lire en ligne)

- Pierre Garrigou Grandchamp et Véronique Villaneau-Ecalle, Saint-Léonard-de-Noblat : études d'architecture civile, supplément au Bulletin monumental, t. 6, 2014, 72 p, (ISBN 978-2-901837-48-0).

- Publications de l'association Connaissance et sauvegarde de Saint-Léonard (à ce jour : 64 n° du bulletin)

- Revue d'histoire locale Mémoire d'ici (plus ethnologique et sociologique que les précédents) : 8 numéros de 2000 à 2004. L'association a changé de nom en 2004 ; elle s'appelle désormais "Patrimonia".

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'office de tourisme

- Saint-Léonard-de-Noblat sur le site de l'Institut géographique national