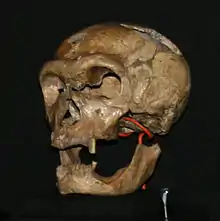

La Chapelle-aux-Saints 1

La Chapelle-aux-Saints 1 (surnommé « le vieillard ») est un squelette humain presque complet de l'espèce Homo neanderthalensis. Il a été découvert à La Chapelle-aux-Saints en Corrèze (France) par Amédée, Jean et Paul Bouyssonie en 1908[1].

C'est le premier squelette relativement complet de Néandertalien mis au jour en France dans un contexte archéologique bien établi. Son bon état de conservation est lié à son inhumation dans une sépulture, l'une des plus anciennes connues en Europe et la plus ancienne en France[2]. L'anatomie de ce spécimen correspond aux Néandertaliens classiques d'Europe de l'Ouest. Il date d'environ 60 000 ans et est donc contemporain du Moustérien.

La découverte de l'homme de La Chapelle-aux-Saints a éclairé d'un jour nouveau l'humanité des Néandertaliens, ce qui ne clôt pas pour autant le débat sur sa capacité de conceptualisation et autres traits caractérisant l'évolution de l'humanité.

Localisation du site

La Chapelle-aux-Saints 1 a été découvert dans une petite grotte appelée Bouffia Bonneval[n 1]. Cette cavité se trouve au sud de la Corrèze, à un kilomètre au nord de la limite avec le département du Lot, en bordure de la route départementale 15 et à 200 mètres du village de La Chapelle-aux-Saints.

La grotte est exposée Nord/Nord Ouest. Elle s'est formée dans un banc de calcaire sur un versant de la vallée de la Sourdoire. Elle est visible et signalée depuis la route reliant Vayrac à La Chapelle-aux-Saints. Le site est actuellement protégé par un grillage et par des constructions légères pour éviter l'érosion du sol.

La découverte des frères Bouyssonie

La découverte de l'homme de La Chapelle-aux-Saints s'inscrit dans une campagne de fouilles plus vaste menée par les trois frères Bouyssonie et l'abbé Bardon aux environs de Brive-la-Gaillarde[3]. Au début des années 1900, les frères Amédée, Jean et Paul Bouyssonie sont autorisés à réaliser la fouille de petites grottes appelées localement bouffias. Dans le talus, ils ramassent une pointe et des éclats. En creusant en direction de l'entrée de la deuxième grotte, ils remarquent une petite tranchée qui avait été creusée dans une sorte de marne très dure. En la déblayant, ils découvrent une corne, des vertèbres et les os d'une patte de bison, ainsi que des éclats appartenant au Moustérien[1].

Le , Paul Bouyssonie extrait une calotte crânienne typique des Néandertaliens avec un bourrelet sus-orbitaire prononcé. Amédée, Jean et Paul Bouyssonie dégagent l'ensemble du squelette d'un individu couché en position fœtale. La tête est appuyée sur le bord ouest de la tombe, mesurant 1,40 sur 0,85 mètre et 30 cm de profondeur. Les trois archéologues réalisent un inventaire exhaustif des vestiges trouvés, un plan, une coupe et une photo de la cavité et de l'homme découvert. Par peur des pillages et des dégradations, ils placent le tout dans une caisse qu'ils emportent au domicile de leurs parents, le château de La Raufie dans le Lot[4] (commune de Gagnac-sur-Cère).

Dès le lendemain, ils écrivent à Henri Breuil (à Paris) et à Émile Cartailhac (à Toulouse). Ces derniers désignent Marcellin Boule pour analyser le squelette de l'homme de La Chapelle-aux-Saints[4].

Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris achète les vestiges 1 500 francs. Son directeur Edmond Perrier les présente le à l'Académie des sciences. Il montre les caractères néandertaliens du crâne : « dolichocéphalie, développement excessif des arcades sourcilières, l'étroitesse, prognathisme très accentué, absence de menton ». Il déclare que cette découverte, ainsi que celle réalisée par O. Hauser au Moustier, fournissent des données ostéologiques sur les hommes de l'époque moustérienne[5].

Certains sont scandalisés par le fait que des prêtres soutiennent la théorie de l'évolution. Le , un journaliste de La Lanterne écrit : Les savants prétendent que c'est le crâne du plus ancien homme du Monde. C'est une malveillante insinuation destinée à faire croire que les hommes du Monde descendent du singe. Une caricature montre Jean Bouyssonie montrant sa découverte à un savant[6] - [n 2].

Le squelette

Étude de Marcellin Boule

À partir de 1911, le paléoanthropologue Marcellin Boule publie une étude détaillée du squelette. Ses interprétations sont fortement influencées par les idées de son époque concernant cet hominidé disparu. Il le décrit comme une sorte d'homme des cavernes sauvage et brutal, se déplaçant en traînant les pieds et n'arrivant pas à marcher redressé. L'image qu'il en donne a conditionné la perception populaire de l'homme de Néandertal pendant plus de cinquante ans.

Marcellin Boule décrit un Néandertalien doté d'un crâne aplati, la colonne vertébrale courbée (comme chez les gorilles), les membres inférieurs semi-fléchis et un gros orteil divergent[7]. Cette description correspond bien aux idées de l'époque sur l'évolution humaine.

Analyses postérieures

Mikhaïl Mikhaïlovitch Guerassimov

Mikhaïl Mikhaïlovitch Guerassimov est un archéologue et anthropologue soviétique qui a mis au point l'une des premières méthodes scientifiques de reconstruction faciale. Il a réalisé une reconstruction en plâtre du buste de l'homme de La Chapelle-aux-Saints[8].

Straus et Cave, Trinkaus (1957)

En 1957, les vestiges ont été réexaminés par Straus et Cave. Ces chercheurs ont décrit l'anatomie des néandertaliens comme se rapprochant plus de celle des hommes actuels ; en particulier, leur posture et démarche. Straus et Cave attribuèrent les erreurs de Marcellin Boule à l'arthrite sévère de La Chapelle-aux-Saints 1.

L'anthropologue Erik Trinkaus a suggéré lui aussi que les erreurs de Marcellin Boule étaient principalement dues à une arthrite sévère de l'individu découvert et que ses caractères particuliers sont dans le domaine de variation des espèces humaines[9] - [10].

Étude de Jean-Louis Heim (1984-1985)

Entre et , le paléoanthropologue Jean-Louis Heim revient sur les conclusions de Marcellin Boule. Il révise la reconstitution crânienne de l'homme de La Chapelle-aux-Saints en repositionnant certains os au niveau de la base du crâne, du trou occipital de la voûte et de la face, qui conduisent à plus le rapprocher de l'homme que ne le présentait Marcellin Boule.

Jean-Louis Heim décrit le sujet comme gravement handicapé : l'individu souffrait entre autres d'une déformation de la hanche gauche (épiphysiolyse ou plutôt traumatisme), d'un écrasement du doigt du pied, d'une arthrite sévère dans les vertèbres cervicales, d'une côte brisée, du rétrécissement des canaux de conjugaison par où passent les nerfs rachidiens. Cependant la radiographie du cal osseux au niveau de la côte montre que cette blessure ne fut pas la cause de la mort. L'individu, très âgé pour un néandertalien, a continué à marcher en souffrant et en boitant, comme le prouve l'aspect ivoiré et poli des os de sa hanche malgré la destruction des cartilages. Il avait perdu, de façon naturelle (usure), l'essentiel de ses dents excepté deux prémolaires ; les cavités dentaires sont refermées. À sa mort, qui a pu survenir vers l'âge de 50 à 60 ans, les autres membres ont pris soin de l'enterrer[1] - [11] - [12].

Le spécimen a perdu beaucoup de ses dents mais a continué à vivre. Toutes les molaires de la mâchoire inférieure étaient absentes et par conséquent, certains chercheurs ont suggéré que le « vieillard » aurait eu besoin de quelqu'un pour préparer sa nourriture. Cette hypothèse a été largement citée comme un exemple d'altruisme néandertalien, comme dans le cas de l'individu Shanidar 1. Cependant des études ultérieures ont montré que La Chapelle-aux-Saints 1 possédait un certain nombre d'incisives, canines et prémolaires et donc aurait été capable de mâcher sa propre nourriture, malgré peut-être quelques difficultés[13].

Le débat sur l'« humanité » des Néandertaliens

De nos jours, le débat concernant le caractère présumé primitif des Néandertaliens ne porte plus sur les caractéristiques anatomiques mais sur des éléments plus subtils. Pour la Chapelle-aux-Saints, certains soutiennent que la sépulture est intentionnelle[12] - [14], d'autres qu'elle ne l'est pas[15].

Les autres vestiges

L'outillage

Les outils des Néandertaliens composés de matières végétales ou animales se sont décomposés. Par contre, de nombreux éclats, enfouis près du défunt, nous sont parvenus. L'étude de ces matériaux permet de connaître les déplacements et les échanges des hommes vivant sur le site de La Chapelle-aux-Saints.

Pierre-Yves Demars a analysé ces vestiges[1] :

- des galets de quartz et un en basalte provenaient principalement des alluvions de la Dordogne ;

- des silex. Cette roche très dure forme lors de sa taille des arêtes tranchantes par cassure conchoïdale.

Les silex découverts près de l'homme de La Chapelle-aux-Saints diffèrent par leurs couleurs, leurs textures et les micro-fossiles qu'ils contiennent. Ils proviennent de gisements identifiés qui renseignent sur les déplacements de ces hommes :

- la moitié sont de type jaspoïde, de couleur jaune moutarde, formés dans les calcaires de l'Hettangien. Ils proviendraient de deux gisements : le premier situé 5 km au Nord près de Puy-d'Arnac, le second à 9 km au Nord-Est à 1 km de Tudeils ;

- le tiers sont de couleur gris-clair, incluant des micro-fossiles, de qualité médiocre à la taille, formés au Jurassique moyen. Ils proviendraient du Puy d'Issolud au-dessus de Vayrac ou des environs de Turenne ;

- 9 % sont de couleur noire, grise ou brune. Ils se sont formés au Sénonien et proviendraient d'une zone située 40 km à l'ouest en direction de Périgueux ;

- 2 % sont des silex du Bergeracois qui présentent parfois des couleurs rubanées noire, gris bleuté, ocrées, rouge violet. Ils incluent des micro-fossiles de foraminifères, se sont formés au Crétacé et sont d'excellente qualité à la taille. Ils proviendraient d'une zone située à plus de 100 km plus à l'ouest, un peu à l'est de la ville actuelle de Bergerac.

Cette étude de Pierre-Yves Demars montre que les hommes de La Chapelle-aux-Saints se déplaçaient sur un vaste territoire, englobant le Quercy et le Périgord, et qu'ils possédaient une connaissance précise des ressources minérales de ces régions.

La faune

Jean-Luc Guadelli a analysé les restes d'ongulés trouvés sur le site de la Bouffia Bonneval[1] :

- 55 % vivaient en milieu ouvert arctique : renne, mammouth, rhinocéros laineux et bœuf musqué ;

- 44 % appartenaient au groupe de milieu ouvert non-arctique : cheval, bison, bœuf primitif et saïga ;

- une minorité d'environ 1 % habitait un milieu boisé : cerf, chevreuil et sanglier.

Cette association faunique nous renseigne indique un climat froid et très sec. Le nombre important de rennes est typique des milieux arctiques, les bisons sont communs dans les habitats secs et ouverts. Le nombre très faible d'animaux des forêts montre que les espaces boisés et abrités étaient rares. L'homme de La Chapelle-aux-Saints vivait donc dans une steppe froide à rares boqueteaux[1].

Notes et références

Notes

- Bonneval était le nom du propriétaire du terrain.

- La caricature est reproduite dans la page de Don Hitchcock (vers le bas de cette page).

Références

- Couchard et al. 1998.

- [Bély 1997] Lucien Bély, Connaître l'histoire de France, éd. Jean-Paul Gisserot, , sur books.google.fr (lire en ligne), p. 5

- Beauval et aj. 2007.

- Bouyssonie 1958.

- Chervin & Mortillet 1909.

- Jean-Claude Blanchet, « Néandertal. Un problème « humain » et scientifique » [PDF], sur histoire-compiegne.com (consulté en ).

- Boule 1909.

- (en) « The appearance of La Chapelle-aux-Saints man reconstructed by M.M. Gerasimov. Plaster »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur kunstkamera.ru.

- Trinkaus 1985.

- (en) « La Chapelle-aux-Saints », sur humanorigins.si.edu (consulté en ).

- « Homme de La Chapelle-aux-Saints - Homo neanderthalensis », sur hominides.com (consulté en )

- Rendu et al. 2013.

- Tappen 1985.

- [Zilhão 2012] João Zilhão, « Personal Ornaments and Symbolism Among the Neanderthals », Developments in Quaternary Science, vol. 16, , p. 35-49 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté en ).

- Dibble et al. 2015.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- [Beauval et aj. 2007] Cédric Beauval, Thierry Bismuth, Laurent Bruxelles, Jean-Baptiste Mallye et Anne-Laure Berthet, « La Chapelle-aux-Saints : 1905-2004. Un siècle de recherche » (26e session du Congrès préhistorique de France, Avignon, 21-25 septembre 2004), Annales du Congrès du Centenaire de la Société Préhistorique Française, vol. 2 « Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire », , p. 197-214 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté en ).

- [Boule 1909] Marcellin Boule, « L'homme fossile de la Chapelle-aux-Saints », L'Anthropologie, t. 19, , p. 519-525 (lire en ligne [sur biodiversitylibrary.org], consulté en ).

- [Bouyssonie 1958] Jean Bouyssonie, « La découverte de La Chapelle-aux-Saints », Bulletin de la société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, no 80, , p. 45-82.

- [Chervin & Mortillet 1909] Arthur Chervin et Gabriel de Mortillet, « Squelette néandertaloïde de la Chapelle-aux-Saints », L'homme préhistorique, vol. 7e année, no 1, , p. 22 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Couchard et al. 1998] Jean-Lucien Couchard, Anne Dambricourt-Malassé, Pierre-Yves Demars, Marie-Françoise Diot, Jean-Luc Guadelli, Jean-Louis Heim, Jean-Jacques Hublin, Yves Pautrat et Jean-Paul Raynal (préf. Yves Coppens), L'homme de la Chapelle-aux-Saints, Limoges, Culture & Patrimoine en Limousin, , 81 p. (ISBN 2-911167-17-1).

- [Dibble et al. 2015] (en) Harold L. Dibble (en), Vera Aldeias, Paul Goldberg, Shannon P. McPherron, Dennis Sandgathe et Teresa E. Steele, « A critical look at evidence from La Chapelle-aux-Saints supporting an intentional Neandertal burial », Journal of Archaeological Science, vol. 53, , p. 649-657 (lire en ligne [sur academia.edu], consulté en ).

- [Haeusler et al. 2019] (en) Martin Haeusler, Erik Trinkaus, Cinzia Fornai, Jonas Müller, Noémie Bonneau, Thomas Boeni et Nakita Frater, « Morphology, pathology, and the vertebral posture of the La Chapelle-aux-Saints Neandertal », PNAS, vol. 116, no 11, , p. 4923-4927 (lire en ligne [sur pnas.org], consulté en ).

- [Rendu et al. 2013] (en) William Rendu, Cédric Beauval, Isabelle Crevecoeur, Priscilla Bayle, Antoine Balzeau, Thierry Bismuth, Laurence Bourguignon, Géraldine Delfour, Jean-Philippe Faivre, François Lacrampe-Cuyaubère, Carlotta Tavormina, Dominique Todisco, Alain Turq et Bruno Maureille, « Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 111, no 1, , p. 81-86 (lire en ligne [sur pnas.org], consulté en ).

- [Tappen 1985] (en) Neil C. Tappen, « The Dentition of the "Old Man" of La Chapelle-aux-Saints and Inferences Concerning Neanderthal Behavior », American Journal of Physical Anthropology, vol. 67, no 1, , p. 43-50 (résumé).

- [Trinkaus 1985] (en) Erik Trinkaus, « Pathology and posture of the La Chapelle-aux-Saints Neanderthal », American Journal of Physical Anthropology, vol. 67, no 1, , p. 19–41 (résumé).

Liens externes

- « Le Musée de l'Homme de Néandertal de la Chapelle-aux-Saints »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur neandertal-musee.org.

- (en) Don Hitchcock, « Chapelle-aux-Saints - the Neanderthal / Neandertal skeleton », sur donsmaps.com, (consulté en ).