Colonne vertébrale

La colonne vertébrale (aussi échine ou rachis) est un empilement d'os articulés appelés vertèbres. Elle est le support du dos des vertébrés, dont elle constitue une synapomorphie. C'est sur la colonne vertébrale que sont fixées, quand elles existent, les côtes et les ceintures scapulaire et pelvienne. Elle a une triple fonction : statique (maintien de la position érigée contre la pesanteur grâce aux corps vertébraux qui supportent les pressions exercées par le poids du corps et les transmettent aux membres), dynamique (permettant la gamme étendue des mouvements de la tête et du tronc déterminés par l'orientation des surfaces de glissement des processus articulaires), et protectrice (protection de la moelle spinale siégeant à l'intérieur du canal rachidien formé par les foramens des vertèbres).

| Articulation | |

|---|---|

| Élément de | |

| Éléments constitutifs |

| Nom latin |

Columna vertebralis |

|---|---|

| TA98 |

A02.2.00.001 |

| TA2 |

1001 |

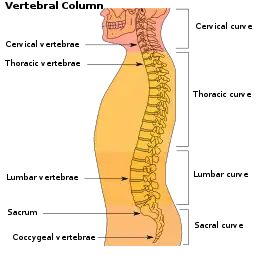

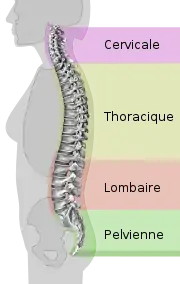

Chez l'être humain, elle supporte la tête et transmet le poids du corps jusqu'au bassin qui le transmet aux articulations des hanches. Elle est composée, comme chez d'autres mammifères, de vingt-quatre vertèbres : sept vertèbres cervicales, douze thoraciques et cinq lombaires. Il faut y rajouter cinq vertèbres qui ont fusionné pour donner le sacrum (trois à sept chez les autres tétrapodes) et trois à cinq (selon l'individu) fausses vertèbres fusionnées en un coccyx caudal, structure vestigiale que l'on trouve aussi chez les singes et certains autres animaux, dont les chevaux. La plupart des autres vertébrés ont un nombre variable de vertèbres caudales qui constituent le squelette axial de la queue. La colonne vertébrale est courbée dans le plan sagittal médian, selon un plan frontal. Elle présente deux courbures primaires (concaves en avant), aussi appelées cyphoses, au niveau des rachis thoracique et sacré, ainsi que deux courbes secondaires (concaves en arrière) appelées lordoses au niveau des rachis cervical et lombaire.

Anatomie descriptive de la colonne vertébrale humaine

Rachis cervical

Il se compose de sept vertèbres cervicales, dénommées par la lettre C : de C1 à C7. Les deux premières vertèbres cervicales sont très particulières et avec l'os occipital, l'atlas et l'axis forment le craniocervicum, de très grande mobilité.

Rachis cervical supérieur

Le rachis cervical supérieur ou « craniocervicum » comporte :

- Les articulations reliant le crâne au tronc : l'articulation atlanto-occipitale et les articulations atlanto-axoïdiennes latérale et médiane.

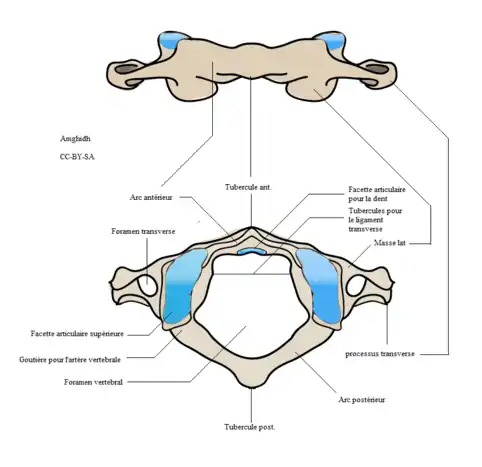

- L'atlas :

- première vertèbre cervicale (C1), et par conséquent, première vertèbre du rachis ;

- porte la tête (par analogie au titan grec Atlas qui porte le monde) ;

- composée :

- d'un arc antérieur portant en avant le tubercule antérieur et en arrière la fovéa dentis pour la dent de l'axis,

- d'un arc postérieur,

- de deux processus transverses unituberculés creusés d'un foramen : le foramen alaire (équivalent du foramen transversaire sur les autres vertèbres) qui laisse passer l'artère vertébrale,

- de deux masses latérales où se trouvent à la face supérieure les surfaces articulaires pour les condyles de l'os occipital, et à la face inférieure les surfaces articulaires pour l'axis (2e vertèbre cervicale). En arrière des surfaces articulaires de la face supérieure, on retrouve les deux sillons de l'artère vertébrale (un sillon de chaque côté pour chaque artère) ;

- elle n'a pas de corps ni de processus épineux ;

- son foramen vertébral est grand et grossièrement un carré arrondi :

- il porte deux tubercules dans sa portion antérieure où vient s'insérer le ligament transverse de l'atlas. Ce ligament délimite deux loges (ventrale et dorsale),

- en avant, une loge pour la dent de l'axis et en arrière une loge pour la moelle spinale.

- L'axis :

- deuxième vertèbre cervicale ;

- définit un axe de rotation pour l'atlas avec son processus odontoïde (ou dent de l'axis) ;

- composée :

- d'un corps sur lequel est fixé, à sa face supérieure, le processus odontoïde, et à sa face inférieure une surface articulaire pour C3,

- de deux masses latérales portant les surfaces articulaires avec l'atlas à sa face supérieure et C3 à sa face inférieure,

- de deux processus transverses unituberculés, perforés par le foramen transversaire qui laisse passer l'artère vertébrale,

- d'un processus épineux bituberculé relié au processus transverse par deux lames ;

- le processus odontoïde (ou dent de l'axis) :

- saillie osseuse verticale située à la face supérieure du corps de l'axis,

- à sa face postéro-supérieure une facette articulaire dorsale s'articulant avec le ligament transverse de l'atlas,

- à sa face antéro-supérieure une facette articulaire ventrale s'articulant avec la fovéa dentis de l'atlas,

- sert de pivot pour l'atlas et contribue à maintenir cette vertèbre en place pour protéger la moelle spinale ;

- le foramen vertébral de l'axis est grossièrement rond, un peu moins grand que celui de l'atlas, et ne présente pas de particularité.

- Développement embryologique et postnatal du craniocervicum :

- vascularisation de la dent de l'axis.

- Pas de disque intervertébral entre occiput et C1 et entre C1 et C2.

- Anatomie vasculaire particulière.

Rachis cervical inférieur

Les vertèbres C3-C4-C5-C6-C7 sont dans la continuité de la transition opérée par l'axis.

Elles sont composées :

- d'un corps articulaire sur sa face supérieure et inférieure avec les vertèbres sous et sus-jacentes. Il présente à ses bords supéro-latéraux deux uncus stabilisant l'articulation avec la vertèbre sus-jacente ;

- de deux processus transverses bituberculés (un tubercule antérieur et un postérieur), perforés par le foramen transversaire qui laisse passer l'artère vertébrale ;

- de deux processus articulaires latéraux pour les vertèbres sous et sus-jacentes, séparés du corps par les deux pédicules ;

- d'un processus épineux bituberculé relié aux processus articulaires par deux lames.

Le foramen vertébral est triangulaire (forme définitive du foramen vertébral pour les autres vertèbres du rachis) et laisse passer la moelle spinale.

À la face supérieure des processus transverses, on trouve un sillon qui part du corps, passe par le pédicule, puis se finit par le trou de conjugaison. Dans ce sillon, passent les racines nerveuses des nerfs spinaux.

C6 et C7 sont des vertèbres cervicales standard, à quelques différences près.

- Vertèbre C6

Le tubercule antérieur de son processus transverse est plus volumineux que ceux des autres vertèbres cervicales. Il est appelé tubercule carotidien.

- Vertèbre C7

C7 est une vertèbre de transition entre le rachis cervical et le rachis thoracique.

Son processus épineux est unituberculé, très long et très incliné en arrière et en bas. Il représente la limite postéro-inférieure du cou. Ce tubercule peut être vu en fléchissant la tête en avant, et il est aisément palpé sous la peau : en descendant le long de la nuque, c'est la première grosse saillie sous la peau. Pour cette raison, les anciens anatomistes désignaient cet os sous le nom de vertèbre proéminente[1].

C'est à cette hauteur que se forme la bosse de bison, qui est une forme de lipodystrophie.

Rachis thoracique

Le rachis dorsal ou thoracique est composé de douze vertèbres dorsales ou thoraciques, dénommées par les lettres T ou D : de T1 à T12, ou de D1 à D12.

Il fait suite au rachis cervical et précède le rachis lombaire.

Le rachis dorsal forme une courbure postérieure physiologique convexe appelée :

- cyphose dorsale en cas d'excès ou

- lordose dorsale ou thoracique en cas d'inversion, voire « dos plat ».

Rachis lombaire

Le rachis lombal ou lombaire se compose de cinq vertèbres lombaires (ou lombales), dénommées par la lettre L : de L1 à L5.

Il fait suite au rachis dorsal et précède le rachis sacré.

Le rachis lombaire forme une courbure antérieure, la lordose lombaire (appelée communément creux lombaire ou creux des reins). Cette concavité en arrière, associée à une région lombaire courte, est une adaptation du rachis au mode de locomotion bipède. Elle se développe vers douze mois quand le bébé commence à marcher[3].

Rachis sacré

Le rachis sacré ou sacrum est également appelé rachis sacral. Les cinq vertèbres sacrées sont soudées à l'âge adulte, et ne forment plus qu'un seul bloc osseux appelé sacrum.

Il se compose de cinq vertèbres sacrées ou sacrales, dénommées par la lettre S : de S1 à S5.

Il fait suite au rachis lombal et précède le rachis coccygien.

Il est incliné d'environ 45 degrés en arrière.

Il forme la partie postérieure du pelvis et en assure ainsi la solidité.

Les processus transverses, du fait de cette soudure, ne sont plus distingués et forment une lame osseuse des deux côtés, ce sont les ailes du sacrum.

Il en est de même pour les processus épineux qui ne forment plus que de petites bosses à la face postérieure du sacrum.

La surface articulaire supérieure de la première vertèbre sacrée S1 forme la tête du sacrum, qui s'articule avec la dernière vertèbre lombaire, L5.

Sur les bords du sacrum, dans la partie supérieure, on retrouve une surface articulaire avec l'os iliaque (os coxal), c'est la face articulaire auriculaire (car elle a une forme d'oreille). Elle est tournée vers l'arrière et est en rapport avec son homologue de l'os iliaque pour former l'articulation sacro-iliaque (articulation synoviale, renforcée par des ligaments sacro-iliaques antérieur, postérieur et interosseux). Cette articulation ne permet que très peu de mouvements et transmet le poids du haut du corps aux articulations de la hanche quand la personne se tient debout.

Sur les faces antérieure et postérieure, quatre paires de foramens sacraux laissent passer les rameaux ventraux et dorsaux des nerfs spinaux.

À la partie distale (inférieure) du sacrum, on retrouve l'articulation sacro-coccygienne, qui l'articule avec le coccyx. C'est une articulation fibreuse ne permettant quasiment aucun mouvement.

Rachis coccygien

Le rachis coccygien ou coccyx fait suite au sacrum et constitue l'extrémité inférieure du rachis, éjeté en avant. Il peut être le siège de douleurs lors d'un choc sur le postérieur ou même de fracture-luxation. Il est composé de :

- vestiges osseux : queue des mammifères.

- quatre ou cinq vertèbres coccygiennes soudées entre elles.

Trois articulations

Chaque vertèbre s'articule avec la vertèbre sus et sous-jacente (sauf l'atlas qui s'articule avec les condyles occipitaux).

Les vertèbres s'unissent par trois articulations :

- le disque intervertébral unissant les plateaux de deux vertèbres ;

- les deux articulations interapophysaires postérieures, où les apophyses articulaires supérieures d'une vertèbre s'articulent avec les apophyses articulaires inférieures de la vertèbre susjacente.

La solidité est assurée par :

- les ligaments vertébraux communs antérieur et postérieur ;

- les ligaments interépineux ;

- les ligaments jaunes ;

- les ligaments interapophysaire ;

- les muscles rachidiens antagonistes des mouvements ;

- les capsules des articulations apophysaires postérieures.

Mobilité

Les mouvements du rachis sont possibles grâce à l'existence d'un système articulaire complexe, le segment articulaire rachidien, unité fonctionnelle constituée par :

- le complexe disco-corporéal ou disco-somatique ;

- les articulations interapophysaires postérieures ;

- les ligaments intervertébraux et les muscles vertébraux.

Ce segment articulaire permet les mouvements dans un plan, dont l'amplitude est très variable selon l'étage vertébral considéré :

- sagittal (flexion extension) ;

- frontal (latéralités) ;

- transversal (rotation dans l'axe du rachis).

Les différences d'amplitude sont dues aux différences anatomiques vertébrales notamment :

- à l'inclinaison sagittale des apophyses articulaires ;

- à l'inclinaison sagittale des apophyses épineuses ;

- à la différence d'épaisseur du disque intervertébral ;

- à l'articulation avec d'autres éléments (tête, cage thoracique) ;

- au type de convexité (avant ou arrière) de l'étage.

Rapports anatomiques

La colonne vertébrale n'est pas isolée dans l'organisme, elle en est même le pilier et présente à ce titre de nombreux rapports avec les structures environnantes.

Vaisseaux sanguins

Outre la vascularisation proprement dite du rachis, il y a le passage de vaisseaux dans ou à proximité directe de la colonne.

Elle est une branche de l'artère subclavière (sous-clavière), et monte dans le canal formé par la superposition des foramens transversaires (canal transversaire) au niveau du rachis cervical. Elle s'engage en général dans ce canal au niveau de C6, mais peut y entrer en C7 ou beaucoup plus haut (parfois, elle traverse uniquement trois ou quatre vertèbres). Au niveau de l'atlas, elle se courbe à angle droit et pénètre dans le cerveau par le foramen magnum. Là, elle rejoint l'autre artère vertébrale, formant le tronc basilaire et participe au cercle artériel du cerveau (le polygone de Willis).

- Veine cave inférieure, veines rénales et aorte thoracique (ensuite aorte abdominale)

Elle est la continuité de l'aorte et descend le long du rachis thoracique à sa paroi antérieure. Elle est décalée sur la gauche par rapport à l'axe de la colonne et permet ainsi, par exemple, de s'orienter sur une image médicale. Au niveau du rachis lombaire, elle donne les deux artères iliaques communes.

- L'artère radiculaire antérieure d'Adamkiewicz

- Plexus nerveux sympathique (érection)

L'axe aéro-digestif

C'est l'ensemble formé par l'œsophage et le larynx puis la trachée. Il débute en regard de C4 et se continue jusqu'à T4 (où la trachée se divise en deux bronches). Il est médian, c'est-à-dire qu'il chemine juste devant les corps vertébraux.

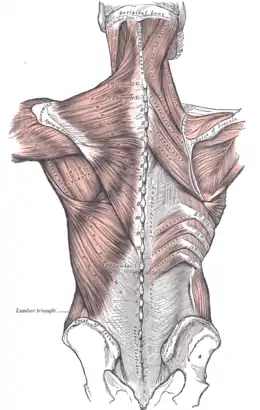

Les muscles

Le rachis est une zone importante d'insertions musculaires. En effet, il sert d'ancrage aux muscles de la posture et, au niveau du cou, il reçoit une bonne partie des muscles céphalogyres, qui meuvent la tête.

Principaux muscles ayant des insertions sur la colonne vertébrale :

- Colonne vertébrale cervicale

- Muscle petit droit postérieur de la tête

- Muscle grand droit postérieur de la tête

- Muscle petit droit antérieur de la tête

- Muscle grand droit antérieur de la tête

- Muscle oblique supérieur de la tête

- Muscle oblique inférieur de la tête

- Muscle longissimus de la tête (petit complexus)

- Muscle longissimus du cou

- Muscle semi-épineux de la tête (grand complexus)

- Splénius

- Muscle trapèze

- Muscle long de la tête

- Muscle long du cou

- Muscle scalène

- Colonne vertébrale thoracique

- Muscle grand dorsal

- Muscle trapèze et tous les

- muscles interépineux (entre les processus épineux), puis tous les autres

- muscles de la posture.

Embryologie

Chez un embryon au stade initial, on verra au niveau dorsal que l'ébauche du système neural est ouverte et est faite de la gouttière neurale à l'origine du système nerveux.

En avant de la gouttière neurale va exister la chorde qui régressera partiellement. De part et d'autre, il y a des amas cellulaires nommés somites à l'origine de deux types de structures :

- les myotomes, à l'origine de la musculature paravertébrale (qui entourent les vertèbres) ;

- les sclérotomes qui vont se rapprocher du tube neural et vont être à l'origine d'ébauches cartilagineuses qui donneront les vertèbre en s'ossifiant

La gouttière neurale va se refermer sur la ligne médiane. Elle est d'origine ectodermique (feuillet embryonnaire donnant la peau et le système nerveux). Ceci donnera le tube neural puis le système nerveux central. Le tube est dorsal aux sclérotomes. Dès J28 chez l'embryon humain, les cellules des sclérotomes migrent et entourent le tube neural et les futurs ganglions rachidiens. Puis, dès J30 chez l'embryon humain, les premiers axones émergent de la moelle épinière. Repoussés par le reste du manchon rachidien, ces axones creusent un trou de conjugaison dans la moitié céphalique du plus proche sclérotome latéral. Ces premiers axones qui émergent d'un trou de conjugaison engendrent les muscles interépineux, transversaires épineux et intertransversaires qui s'insèrent de part et d'autre du trou de conjugaison emprunté par ces axones. Un jour plus tard, frôlé par les axones de ces motoneurones, les neurones sensitifs du ganglion rachidien de ce trou de conjugaison émettent leur axone sensitif périphérique. En pistant les axones les plus proches, ces axones sensitifs périphériques empruntent le même trou de conjugaison qu'eux. Puis ils colonisent le territoire qui leur est dévolu (muscles, tendons et insertions de ces muscles, leur pédicule vasculaire commun et le territoires colonisé par ce pédicule vasculaire : articulations, méninges, espace intervertébral, ligaments, derme, épiderme…). Puis les collatérales de l'extrémité médullaire de chacun de ces axones sensitifs pénètre dans la corne postérieure de la moelle épinière. Elles retrouvent le noyau de motoneurones dont leur neurone sensitif a pisté les axones et elles tissent des réflexes avec ces motoneurones et leurs interneurones et avec les neurones orthosympathiques médullaires dédié au pédicule vasculaire de ce muscle et des autres territoire qu'il a vascularisé. Or, les contractions synchronisées de ces muscles dédiés à chaque paire de trous de conjugaison « sculptent » l'espace intervertébral de ces trous de conjugaison, tout en respectant le trou de conjugaison emprunté par leurs axones sensitifs et moteurs. L'ébauche cartilagineuse d'une vertèbre réunit donc le quart inférieur des deux sclérotomes supérieurs de cet espace intervertébral et les trois quarts supérieurs de ses deux sclérotomes inférieurs.

Dans la moitié supérieure de chaque sclérotome s'organise le disque intervertébral. Une partie de la chorde y persiste parfois dans son noyau pulpeux au centre du disque comportant en périphérie un anneau fibreux. Le tube neural embryonnaire donnera la moelle spinale. Sa face dorsale sera protégée par un arc postérieur. Les faces latérales du manchon rachidien proviennent des sclérotomes latéraux. Ensuite, il y a une ossification de façon centrifuge.

Biomécanique de l'instrumentation rachidienne

- La pathologie de la colonne vertébrale a un retentissement double sur :

- la statique : déformations ;

- le contenu du canal rachidien : moelle spinale au-dessus de L1, racines de la queue de cheval en dessous, avec constitution de troubles neurologiques.

- L'instrumentation tient compte de ce double retentissement, le cas échéant.

Aspects médicaux

Traumatismes

- Traumatismes vrais (accidents) :

- traumatisme rachidien cervical :

- cervical supérieur,

- cervical bas ;

- thoraco-lombaire.

- traumatisme rachidien cervical :

- En cas de maladie métabolique : fractures dues à l'ostéoporose ou anomalies de l'ostéomalacie

Pathologie discale

- Hernie discale

- Affections dégénératives : l'arthrose et ses dérivés

Tumeurs et infections

- Tumeurs primitives ou secondaires (Cancer secondaire des os)

- Infections de l'espace épidural (sans atteinte osseuse !), des corps vertébraux (spondylites, rares), des disques (discites) ou des deux (spondylodiscites, fréquentes)

- Au niveau du crâne, on trouve une liaison nommé cordome, tumeur du résidu de corde (voir la partie « embryologie du rachis »). Elle est bénigne et extrêmement récidivante.

Rhumatismes

- Maladies inflammatoires (rhumatismes inflammatoires), essentiellement :

Déviations rachidiennes

- Malformations congénitales, comme l'absence d'ossification d'un noyau somitique : il manque au corps vertébral concerné un quart de sa structure, ce qui entraîne une déviation du rachis. Parfois, il manque une hémivertèbre.

- Scoliose : déviation d'une courbure dans un plan coronal comme le rachis thoracique avec une concavité latérale droite. Associé à cette courbure, il y a une rotation vertébrale.

- Neuro musculaire : poliomyélite

- Idiopathiques : ce qui n'a pas d'étiologie déterminée dans l'état actuel des connaissances mais parmi elles, les scolioses idiopathiques, les plus fréquentes

Images récapitulatives

Colonne vertébrale.

Colonne vertébrale. La moelle spinale nichée dans la colonne vertébrale.

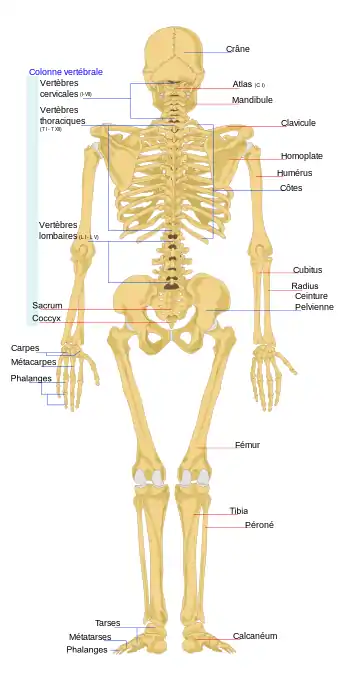

La moelle spinale nichée dans la colonne vertébrale. Le squelette de l'homme en vue dorsale.

Le squelette de l'homme en vue dorsale. Liaison de la colonne vertébrale aux muscles alentour.

Liaison de la colonne vertébrale aux muscles alentour. Colonne vertébrale.

Colonne vertébrale.

Anatomie comparée

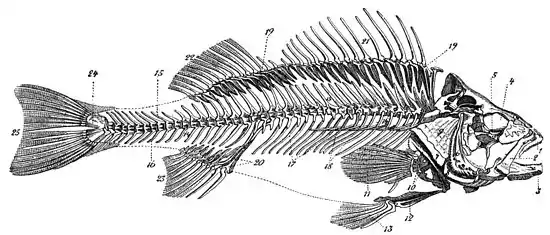

14/Colonne vertébrale (arête centrale), 15/Épine neurale (apophyse vertébrale supérieure), 16/Épine hémale (apophyse vertébrale inférieure ou arête dorsale), 17/Côte (arête ventrale), 18/Fausse côte.

Chez tous les vertébrés, sauf chez les poissons les plus primitifs, la notochorde (chorde fibrocellulaire axiale spécifique de l'embranchement des Chordés) est remplacée au cours du développement embryonnaire par une colonne vertébrale[4].

La colonne vertébrale chez les poissons osseux correspond à l'arête centrale.

Les Primates ont une colonne vertébrale modérément incurvée, formée de deux courbures sagittales, l'une cervicale, courte, convexe en avant, l'autre dorso-lombaire, large, convexe en arrière, ce qui explique qu'en station debout le tronc des grands singes penche naturellement en avant et que leur torse est en position instable en avant de leurs hanches. Les hominidés à bipédie obligatoire font exception. Leur bipédie exclusive est marquée, entre autres critères, par la présence de quatre courbures compensatrices (courbure en double S) qui assurent à la fois la verticalité (centre de gravité du corps ramené au niveau de celui de la colonne vertébrale) et la souplesse de la colonne (rôle d'un ressort lors de la marche, la course ou de petits sauts, permettant de mieux amortir les chocs et les tensions)[5] : une courbure cervicale convexe en avant (lordose cervicale donnant l'aspect creusé du cou), une courbure convexe en arrière (la cyphose dorsale ou thoracique donnant la bosse du dos), une courbure lombaire convexe en avant (la lordose lombaire donnant le creux en bas du dos), une courbure sacrococcygienne convexe en arrière (la cyphose sacrale/coccygienne)[6].

Notes et références

- Georges Paturet, Traité d'anatomie humaine, Masson, , p. 379.

- Ces gouttières paravertébrales, formées par les lames, les apophyses épineuses et les apophyses transverses, logent les muscles érecteurs spinaux (dorsolombaires contractés en permanence, ils empêchent la flexion du tronc en avant). Ces muscles comblent complètement les gouttières tandis que le développement des autres muscles érecteurs du rachis, plus latéraux, accentue la profondeur du sillon médian postérieur. Cf Serge Tixa, Atlas d'anatomie palpatoire, Masson, , p. 65.

- (en) William A. Haviland, Harald E. L. Prins, Walrath, Bunny McBride, Anthropology, Cengage Learning, , p. 138

- Peter H Raven, Kenneth A Mason, Georges B Johnson, Jonathan B Losos, Susan R Singer, Biologie, De Boeck Superieur, , p. 699.

- Des sauts d'une hauteur relativement élevée impliquent la flexion des segments des jambes qui jouent le rôle d'un autre ressort.

- Denise Ferembach, Charles Susanne, Marie-Claude Chamla, L'Homme, son évolution, sa diversité: manuel d'anthropologie physique, Centre National de la Recherche Scientifique, , p. 97.

Voir aussi

Articles connexes

- Orthopédie

- Mal de dos

- Test d'Adams

- Rachis :

- Rapports :

- Autres acceptions du mot rachis

- Classement thématique des neurosciences

Liens externes

- Ressources relatives à la santé :

- TA2

- Uberon

- (en) NCI Thesaurus

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- (la + en) TA98

- (cs + sk) WikiSkripta

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- http://www.fondationcotrel.org : Site, informations et contact de la Fondation Cotrel pour le recherche en Pathologie rachidienne, créée par le Dr Yves Cotrel sous l'égide de l'Institut de France.

- Voir un schéma détaillé de la colonne vertébrale