Mal de dos

Un mal de dos ou une rachialgie désigne toute douleur siégeant au niveau du rachis ou à proximité de celui-ci, quelles que soient l’origine, la nature et l’intensité de la douleur. Selon le point d'origine de la douleur, on distingue les cervicalgies, les dorsalgies et les lombalgies. Ces dernières sont les plus fréquentes, en particulier chez les travailleurs manuels tandis que les cervicalgies touchent davantage les personnes travaillant dans les bureaux[1].

En France, la lombalgie affecte 80 % des personnes de façon significative au moins une fois dans leur vie et si son incidence annuelle varie selon l’âge, elle apparaît moins importante dans la tranche d’âge des 20-24 ans (4 à 18 %) et maximale dans la tranche d’âge des 55-64 ans (8 à 32 %)[2]. D’après les chiffres relevés en France, l’origine du mal de dos est mal identifiée dans 95 % des cas.

Rachis

Anatomie

L’étymologie du mot rachis vient du grec ράχη ou ράχις, qui signifie « dos, colonne vertébrale » et avait anciennement pour orthographe rhachis afin de rappeler le rho.

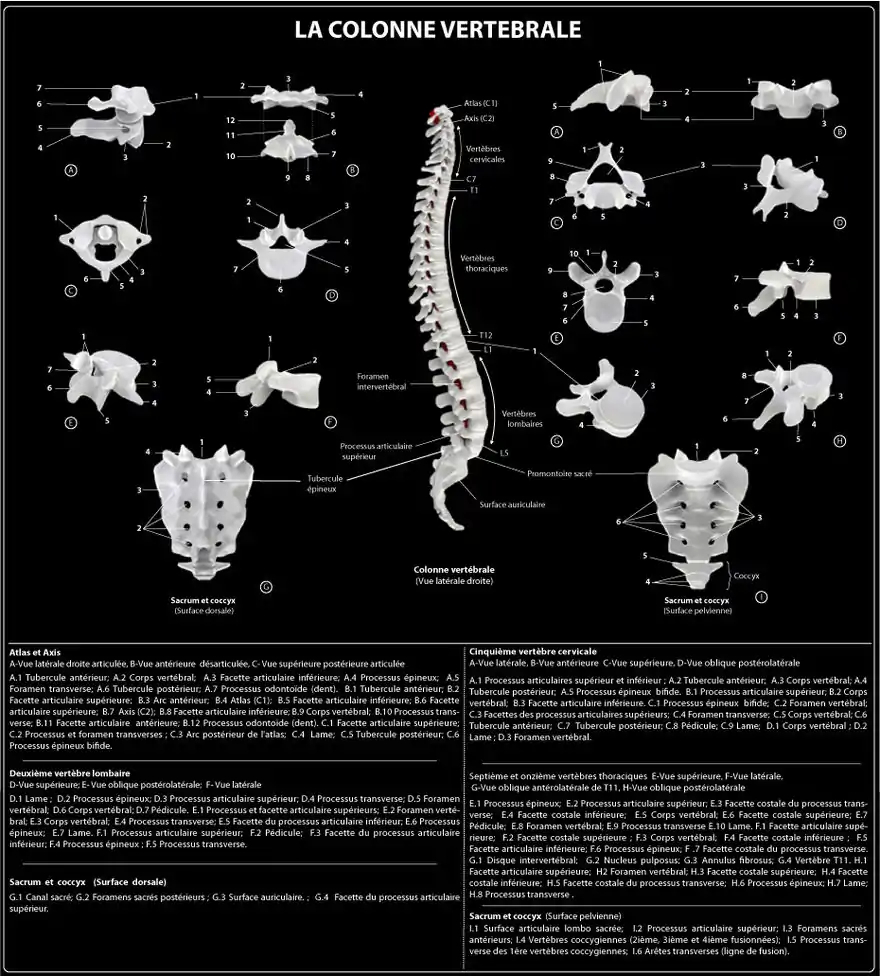

Les vertèbres sont les éléments osseux de la colonne vertébrale, ou rachis. Selon les personnes, elles sont au nombre de 32 ou 34. Compte tenu de leur constitution, elles s’empilent parfaitement les unes sur les autres pour former la colonne vertébrale.

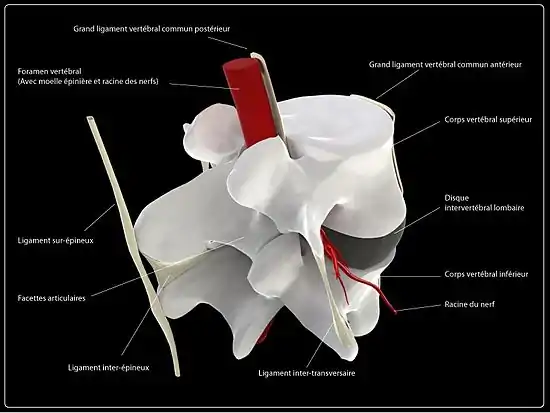

Segment rachidien

Une vertèbre type est constituée d’un corps vertébral avec un noyau d’os spongieux entouré d’une fine couche d’os cortical. Le dessus et le dessous du corps vertébral sont délimités par les « plateaux », des surfaces relativement planes. En arrière du corps vertébral, les pédicules et les lames forment le foramen vertébral qui laisse passage à la moelle épinière. L’articulation entre deux vertèbres est réalisée au moyen du disque intervertébral et des facettes articulaires. Le disque intervertébral vient s’insérer entre les plateaux des deux vertèbres adjacentes ; il joue un rôle amortisseur et permet une bonne répartition des charges et des pressions. Il est constitué d’un nucleus pulposus et d'un annulus fibrosus. Le nucléus est une structure gélatineuse composée en grande partie d’eau ce qui confère au disque le pouvoir d’absorber les chocs et de protéger la colonne des efforts importants et répétés tandis que l’annulus fibrosus est une structure cartilagineuse fibreuse multi-orientée entourant le nucléus pour le contenir parfaitement.

De chaque côté, les trous de conjugaison permettent le passage des racines nerveuses depuis la moelle épinière, pour rejoindre les différentes parties du corps.

Le disque intervertébral est composé de cellules représentant 1 à 5 % de son volume, d’eau et de matrice extracellulaire. Le rôle des cellules est vital car elles sécrètent les composants de la matrice extracellulaire, principalement le collagène, des protéoglycanes, et des enzymes, agents de leur dégradation. Elles sont donc responsables du maintien et du renouvellement de la matrice.

Les cellules ont besoin de nutriments pour fonctionner. Mais leur approvisionnement est difficile car le disque intervertébral de l’adulte n’est pas vascularisé. Certaines cellules peuvent se trouver jusqu’à 8 mm de distance du plus proche vaisseau sanguin. Pourtant, la préservation d’une nutrition adéquate des cellules est essentielle car elles sont responsables du renouvellement de la matrice extracellulaire au cours de la vie et donc indirectement du maintien des propriétés biomécaniques du disque intervertébral.

Les variations de concentration en nutriments, de pH, des sollicitations mécaniques et du taux de demande cellulaire peuvent stimuler ou inhiber l’activité cellulaire[3].

Différents niveaux du rachis

Le rachis se décompose en cinq régions : le rachis cervical, le rachis thoracique, le rachis lombaire, le sacrum et le coccyx. Pour chaque niveau est adopté un système de numérotation croissante, du haut vers le bas.

- Le rachis cervical au niveau du cou

Il comprend sept vertèbres nommées C1 à C7. La première vertèbre cervicale C1 est l’atlas ; il a une forme circulaire et a pour fonction de supporter le crâne. La deuxième vertèbre cervicale C2, l’axis possède une dent ou encore « processus odontoïde » sur lequel pivotent l’atlas et le crâne. C1 et C2 sont souvent appelées région cervicale supérieure et C3 à C7 région cervicale inférieure.

- Le rachis thoracique au niveau de la poitrine

Il comprend douze vertèbres nommées T1 à T12. Le rachis thoracique est spécialement stable et résistant du fait de la présence de ses longs « processus épineux » et qu’il est relié à la cage thoracique. Néanmoins certaines côtes ne sont pas raccordées à T11 et T12 : il s’agit des côtes flottantes.

- Le rachis lombaire au niveau du bas dos

Il comprend cinq vertèbres nommées L1 à L5, dont la taille s’agrandit en partant de L1 jusqu’à L5. Les vertèbres de cette région sont en effet les plus grandes et les plus résistantes de la colonne étant donné qu’elles supportent et distribuent la majeure partie du poids et des contraintes du corps aussi bien au repos qu’en mouvement. Comparativement à la région thoracique, les pédicules sont plus grands et plus longs et les épineuses sont plus larges et de forme carrée.

- Le sacrum au niveau du pelvis

Il est situé en dessous du bassin et comprend cinq vertèbres soudées nommées S1 à S5.

- Le coccyx

Les trois à cinq vertèbres qui composent le coccyx sont situées à l’extrémité de la colonne vertébrale. Ces os n’ont pas la même forme que les autres constituant la colonne vertébrale : il s’agit d’os solides qui n’ont pas de trous depuis lesquels partent les nerfs pour rejoindre les autres parties du corps.

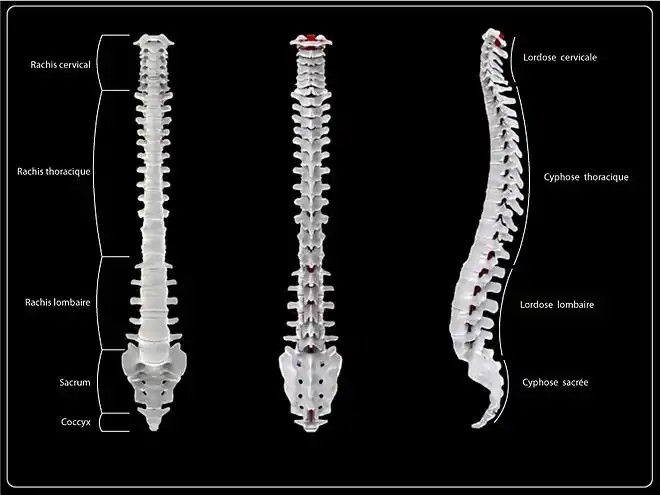

Niveaux de courbure

Vu de côté, le rachis présente quatre courbures anatomiques : deux lordoses (courbures concaves en arrière) au niveau des rachis cervical et lombaire et deux cyphoses (courbures concaves en avant) au niveau des rachis thoracique et sacré. Les inversions de courbures correspondent aux charnières du rachis, jonctions qui sont principalement sollicitées lors des mouvements du rachis. On distingue la charnière cervico-thoracique T1-C7, la charnière lombo-thoracique L1-T12 et la charnière sacro-lombaire S1-L5.

Ces courbures physiologiques ainsi que les muscles et les ligaments conditionnent l’équilibre du rachis[4].

Systémique

La colonne vertébrale, pilier de l’organisme, est reliée aux structures environnantes : le système ligamentaire, le système musculaire et le système vasculaire.

- Le système ligamentaire et musculaire

Chaque vertèbre s’articule avec la vertèbre sus et sous-jacente (sauf l’atlas et les vertèbres coccygiennes). Les vertèbres s’articulent par trois articulations, le disque intervertébral et les deux articulations interapophysaires postérieures. La solidité est principalement assurée par les ligaments et les muscles rachidiens antagonistes du mouvement.

En plus du complexe disco-corporéal ou disco-somatique et des articulations interapophysaires postérieures, les ligaments intervertébraux et les muscles vertébraux font partie du segment articulaire rachidien, un système articulaire complexe rendant possibles les mouvements du rachis.

Par ailleurs, le rachis sert d’insertion et d’ancrage aux muscles de la posture et au niveau du cou il reçoit une bonne partie des muscles céphalogyres qui meuvent la tête.

- Le système vasculaire

Le rachis possède son propre système vasculaire. Il est situé à proximité de nombreux vaisseaux tels que l’artère vertébrale, la veine cave inférieure, les veines rénales et l’aorte thoracique qui se poursuit par l’aorte abdominale, l’artère radiculaire antérieure d’Adamkiewicz et le plexus nerveux sympathique.

Usure et vieillissement

La colonne vertébrale est sollicitée à raison de 1 500 à 2 000 inclinaisons chaque jour[5].

Mécanismes

Le disque intervertébral connaît des modifications au fil des évènements et de la vie.

- Manifestations biochimiques

La principale manifestation biochimique est la diminution du taux de renouvellement cellulaire. Environ 90 % des cellules sont vivantes dans le disque sain d’un adolescent, contre 46 % à l’âge de 44 ans et 27 % à l’âge de 57 ans[3]. De la même manière le disque vertébral est constitué de 90 % d’eau à la croissance contre 10 % à 60 ans.

- Manifestations morphologiques

La morphologie du disque intervertébral évolue au cours de la dégénérescence. Au début il est spongieux et ferme. Les premiers changements concernent l’annulus qui se fragilise ; commencent alors à se développer de petites fissures. Avec le temps, le disque perd de l’eau, celui-ci devient alors plus petit et perd de la hauteur. En conséquence, les vertèbres adjacentes bougent et se rapprochent les unes des autres. L’espace intervertébral diminuant, les facettes articulaires se retrouvent de plus en plus comprimées, il s’ensuit une surpression au niveau de leurs surfaces. À terme, les facettes articulaires subissent un endommagement pouvant aller jusqu’à l’arthrite.

Ces changements au sein du disque, des facettes articulaires et des ligaments entraînent une instabilité du rachis. Chaque mouvement supplémentaire est source d’une usure et d’un vieillissement accrus du rachis. De fait, les fissures présentes dans l’annulus croissent en nombre et en importance. Le nucléus peut alors passer au travers de l’annulus endommagé et s’introduire dans le canal rachidien. Ce phénomène est plus connu sous le nom de hernie discale (voir le § 2.1.1). La partie poussée hors du disque se trouve en contact avec les nerfs rachidiens, ce qui constitue une première source de douleur ou d’alerte pour le patient. De plus, le disque libère des enzymes et des substances chimiques qui produisent une inflammation et une nouvelle source de douleurs, qui deviennent alors de plus en plus intenses.

En marge de cette dégénérescence, des ostéophytes se développent mais personne n’en connaît réellement la cause ; certains médecins avancent qu’il s’agit d’une réaction du corps en vue d’essayer de stopper les mouvements induits entre les segments rachidiens. Ces ostéophytes peuvent poser problème en exerçant une pression supplémentaire sur les nerfs passant par le foramen intervertébral. Cette pression autour des racines nerveuses irritées peut être source de douleur, d’engourdissement et de faiblesse dans le bas dos, les fesses, les membres inférieurs et les pieds. Finalement la perte de mobilité et la raideur du segment rachidien, l’épaississement des ligaments et des facettes articulaires, l’assèchement du disque et la présence des ostéophytes sont autant de facteurs empêchant un mouvement normal. Paradoxalement, une articulation raide ne provoque pas une douleur aussi intense qu’une articulation qui « flotte ». Malgré l’état d’avancement de la dégénérescence, certaines personnes peuvent ressentir un soulagement[6].

Étiologie

Hors traumatisme mécanique, le phénomène de dégénérescence est lié au vieillissement. Toutefois sa sévérité est modulée par l’héritage génétique et l’environnement. La dégénérescence des disques commence généralement au cours de la deuxième décennie et ne fait qu’empirer au cours du temps. À l’âge de 49 ans, 97 % des disques lombaires montrent des signes de dégénérescence. Cette dégénérescence peut être aggravée chez certains individus du fait de leur patrimoine génétique. Les facteurs environnementaux favorisant la dégénérescence sont le tabagisme, l’exposition aux vibrations, le port de charges répété et une activité physique intense[3]. Il est possible que des interactions psycho-sociales soient à l'origine —- ou facteur d'aggravation — de certains mal de dos, selon l'adage populaire « mal au dos, plein le dos ».

Douleurs

Le mal de dos est une préoccupation commune. En France, environ 80 % de la population est concernée au moins une fois au cours de sa vie par des lombalgies. À un instant donné, la lombalgie affecte 30 % de la population[2].

Aux États-Unis, 90 % des personnes sont touchées, au moins une fois au cours de leur vie, l’épisode se reproduit pour 50 % d’entre elles. Le mal de dos est la seconde raison invoquée pour arrêt de travail. C’est aussi l’une des principales raisons amenant à consulter un médecin.

Le mal de dos peut revêtir différentes causes mais bien souvent aucune raison particulière n’est trouvée et la douleur s’arrête ; en effet, pour 90 % des personnes, une amélioration des symptômes a lieu au cours des deux mois suivant le déclenchement des douleurs, sans qu’une raison particulière soit trouvée. Dans tous les cas, chaque patient doit discuter de ses symptômes avec son médecin qui saura alors établir un diagnostic et lui conseiller le meilleur traitement. La douleur est qualifiée d’aiguë si elle est présente depuis moins d’un mois et chronique si elle dure depuis plus longtemps. D’autre part, des anomalies au niveau des organes au sein de l’abdomen, du pelvis ou de la poitrine telles que l’appendicite, les anévrismes, les maladies rénales ou encore les infections intestinales pelviennes ou ovariennes, peuvent engendrer des douleurs dans le bas dos : on parle alors de douleur référée[7].

Afin de mieux comprendre la cause des douleurs rencontrées chez leurs patients, les spécialistes du rachis ont pour habitude de faire le distinguo entre les douleurs d’origine mécanique et celles d’origine neurologique[6].

Douleurs « mécaniques »

Les douleurs d’origine mécanique sont causées principalement par les mauvaises postures (au travail comme au repos) qui provoquent l’usure des différentes parties du rachis lombaire. Cette douleur « mécanique » provient généralement des modifications subies par le disque. Alors que le disque commence à s’effondrer et que l’espace entre les vertèbres devient plus étroit, une inflammation peut toucher les facettes articulaires. La douleur augmente après une activité, du fait de la déformation des régions du rachis se trouvant en mouvement. La douleur est habituellement ressentie dans le dos, mais elle peut se propager dans les fesses, les hanches et les cuisses, sans toutefois descendre en dessous du genou. Normalement, ce cas de figure n’entraîne pas de faiblesse ou d’engourdissement dans la jambe ou le pied, étant donné que le problème ne provient pas d’une pression exercée sur les nerfs rachidiens.

Douleurs « neurologiques »

Les douleurs d’origine « neurologique » proviennent d’un nerf blessé ; la douleur survient lorsqu’un nerf rachidien est enflammé, coincé ou pincé, à la suite d’une hernie discale. Par exemple, le phénomène de sciatique est le résultat du pincement d’une racine nerveuse. Récemment, il a été mis en avant que quand un disque se fissure, des substances chimiques sont libérées ; elles provoquent une inflammation des nerfs même si aucune pression n’est directement exercée sur ces derniers. Ces douleurs concernent plus les médecins puisqu’elles peuvent être le signe d’un endommagement des nerfs provoquant une faiblesse ou un engourdissement au niveau des extrémités. La pression des nerfs est à l’origine de symptômes dans les régions que traverse le nerf, plutôt que dans le bas dos. Des structures éloignées du rachis, telles que les muscles sont alors indirectement touchées. Des recherches récentes ont en effet mis en avant le rôle des fascia dans la diffusion de la douleur[8]. Par conséquent, le patient peut ressentir une faiblesse ou un engourdissement dans la jambe ou le pied sans pour autant souffrir du dos. La pression exercée sur le nerf affecte le fonctionnement du corps : les muscles s’affaiblissent, les réflexes se font plus longs ; la présence d’épingles ou d’aiguilles, de même qu’un engourdissement peuvent être ressentis le long du parcours du nerf.

Personnes à risque

Les activités quotidiennes peuvent à long terme porter préjudice à la bonne santé du dos. Le stress ainsi que les tensions émotionnelles peuvent provoquer des contractions musculaires et entraîner douleurs et raideurs. Étant donné que la majeure partie du poids est supportée par le dos, cette région connaît en premier lieu des mouvements douloureux et des muscles tendus[9].

- Les personnes obèses

Le fait d’être en surpoids provoque pression et contraintes au niveau du dos et plus spécialement le bas dos. D’autre part ,cela peut favoriser le développement ou aggraver d’autres maladies telles que l’ostéoporose, l’ostéoarthrite, l’arthrite rhumatoïde (maladie auto-immune), la dégénérescence des disques, les sténoses et le spondylolisthésis (voir le § 3)[9].

- Les femmes enceintes

Selon plusieurs études[10], la lombalgie de la grossesse touche environ 50 % ou plus des femmes enceintes. Pour certaines, la douleur est suffisamment sévère pour les empêcher de continuer le travail[11]. La lombalgie durant la grossesse serait liée à l’augmentation des contraintes mécaniques et aux facteurs hormonaux, aggravés par le travail physique[12]. Elle commence parfois au début de la grossesse, mais elle ne serait pas liée à l’augmentation de la masse corporelle de la femme ou du fœtus (Swensson et al. 1990). Les mensurations transversales et sagittales de l’abdomen ont une faible corrélation avec la lombalgie de la grossesse[13].

- Les grands sportifs

Depuis quelques années, l’industrie du sport et des loisirs s’est considérablement développée, ce qui va de pair avec un nombre croissant de blessures liées au sport. Chaque année, 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne et 3,7 millions aux États-Unis se rendent aux urgences à la suite d'une blessure liée au sport. Certaines blessures sont seulement temporaires tandis que d’autres provoquent des lésions durables. Certaines résultent d’un accident, d’autres d'un échauffement ou un entraînement insuffisant ; elles peuvent également être dues à l'utilisation d'un équipement inapproprié. Elles touchent principalement le système musculo-squelettique (muscles, os et les tissus associés tels que le cartilage). Une meilleure compréhension des mécanismes de blessure a permis de réduire leur survenue. Les vidéos rapides permettent désormais au médecin d’étudier le mouvement du sportif en détail et de le conseiller en vue de modifier son/ses geste(s). D’autre part, des anomalies peuvent engendrer des contraintes irrégulières sur les différentes parties du corps et provoquer des fractures qui pourraient être évitées par le port de chaussures adéquates et/ou de semelles orthopédiques ou par un entraînement correct. De même les déformations musculaires trop importantes peuvent être évitées grâce à un échauffement et à des étirements avant l’activité sportive en elle-même[14]. Enfin, certains sports génèrent de forts impacts tels que le footing, le tennis, le rugby ; d’autres tels que le golf ou la natation sollicitent fortement certaines régions du dos. Il convient de prendre garde aux idées reçues : en effet, ces sports, s’ils ne sont pas pratiqués à bon escient favorisent le processus de vieillissement des différentes structures du dos.

Entretien et hygiène de vie[7]

Se prémunir des douleurs du dos est controversé. Il a longtemps été admis que les exercices et un mode de vie sain empêchaient la survenue d’un mal de dos. Ceci n’est pas nécessairement vrai. En fait, de nombreuses études ont révélé que les activités engendrant de forts impacts pouvaient augmenter les chances de souffrir d’un mal de dos. Cependant, l’exercice physique est important pour la santé et ne doit pas être évité. Des activités « douces » telles que la natation, la marche, la bicyclette, améliorent la forme physique sans contraindre le dos.

En ce qui concerne des exercices plus spécifiques, il est important que le patient en réfère à son médecin afin de les pratiquer correctement. Les abdominaux, s’ils sont bien faits, renforcent la ceinture abdominale et permettent de diminuer la tendance à souffrir du dos. Bien qu’ils ne soient pas spécialement indiqués pour traiter le mal de dos, les étirements sont à même de soulager les muscles tendus, de même que les exercices d’inclinaison du bassin.

Les ceintures lombaires sont conseillées aux travailleurs portant des objets lourds. Bien que ce produit améliore les douleurs dorsales dans 61% des cas[15], il convient tout de même de rester prudent car ce type de ceinture n’empêche pas les blessures du dos. Lors de la posture debout, il convient de garder la tête droite et l’estomac rentré. Pour les longues périodes de station debout, un tabouret permet de reposer un pied à la fois. Il est déconseillé de porter de hauts talons.

Les chaises d’une hauteur appropriée au type de tâche avec un dossier correctement réglé sont préférables. Celles-ci doivent pivoter afin d’éviter les contraintes dans le bas du dos. Dans les automobiles, les sièges doivent fournir un bon support au niveau du bas dos. Si ce n’est pas le cas, un coussin ou une serviette enroulée et positionné(e) au niveau des lombaires est utile.

Pour le sommeil, les besoins varient d’un individu à l’autre : chacun doit faire des essais afin de savoir si un matelas plus ou moins dur lui convient mieux. Un morceau de contreplaqué placé entre le sommier et le matelas durcit un lit trop « mou » tandis qu’un morceau de mousse peut agir contre un matelas trop dur.

En fonction de la force et de la corpulence de chacun, il ne faut pas soulever des objets trop lourds. Pour soulever un objet, il convient de garder le dos bien droit, la tête droite et de soulever en poussant avec les talons et en redressant le dos. Il faut garder l’objet à soulever près de soi, se baisser en mettant les fesses en arrière sans mettre les genoux en avant et ne surtout pas courber le dos pour ne pas faire subir le poids à la colonne vertébrale. La bonne image à garder en tête est celle d’un haltérophile rompu à cet effort. Le soulevé de terre, s'il est exécuté correctement et avec de faibles charges pour les débutants, est un exercice très utile pour renforcer les muscles du bas du dos et ainsi prévenir les douleurs futures.

Maladies du rachis

Dégénératives

Les personnes âgées sont les premières touchées par les maladies dégénératives. Cependant, comme nous l’avons déjà vu, certains facteurs « à risque » tels que l’obésité peuvent accélérer le processus d’usure.

Hernie discale

Selon le stade de la dégénérescence, on peut observer deux types de hernies discales cervicales :

- La hernie discale cervicale « molle » à un stade précoce de dégénérescence.

- La hernie discale cervicale « dure » à un stade avancé[5].

Le premier stade de la dégénérescence est peut-être lié à l’apparition de déchirures au sein de l’annulus en conséquence de l’usure normale du disque ou d’une blessure soudaine, due à une torsion ou à déformation exagérée du disque, surpassant ainsi la résistance de l’annulus. Les douleurs suscitées au niveau du dos subsistent jusqu’à la cicatrisation des déchirures. Néanmoins, de multiples déchirures affaiblissent de manière non négligeable le disque, qui entame alors sa dégénérescence. L’effondrement du disque provoque une compression des vertèbres ; celui-ci n’assure plus sa fonction d’absorbeur de choc entre les vertèbres. Cette sorte de problème cause tout d’abord un mal de dos mécanique. Le disque affaibli peut alors déclencher une hernie discale. Si l’annulus se déchire, la matière présente dans le nucléus peut s’échapper du disque, causant la compression d’un nerf rachidien en plus de l’inflammation de la racine nerveuse. La douleur touche alors les zones traversées par le nerf jusqu’à la jambe. Il s’agit d’une sciatique[6].

Spondylose

L’arthrite, l’usure des cartilages, peut affecter n’importe quel os du corps humain. Dans le cas du rachis on parle plus spécifiquement de spondylose ou encore d’ostéoarthrite lorsque celle-ci induit une perte de cartilage, une excroissance osseuse et la formation d’ostéophytes au niveau des articulaires postérieures. Généralement, les disques intervertébraux sont la première partie du rachis à s’user, c’est pourquoi les personnes souffrant de spondylose connaissent également des problèmes de dégénérescence au niveau de leurs disques intervertébraux[9].

Sténose[6]

- Sténose spinale

La sténose rachidienne se rapporte à la diminution de section du canal rachidien lombaire dans lequel passe la moelle épinière. La moelle épinière prend fin au niveau de L2. En dessous, le canal rachidien contient uniquement les nerfs rachidiens qui traversent le bassin et les jambes. Quand la sténose réduit le canal rachidien, les nerfs rachidiens sont alors comprimés à l’intérieur de celui-ci. Il en résulte une douleur et un engourdissement au niveau des fesses et des jambes et une faiblesse des muscles approvisionnés par les nerfs concernés. Étant donné que les nerfs traversent la vessie et le rectum, des problèmes de contrôle de la vessie et des intestins peuvent survenir : il s’agit d’une urgence. Si la pression n’est pas dissipée, il peut s’ensuivre une paralysie de la vessie et des intestins. Les médecins recommandent le recours immédiat à la chirurgie afin de soulager les nerfs comprimés.

- Sténose foraminale

On parle de sténose foraminale lorsque le foramen intervertébral se rétrécit à la suite de l’effondrement d’un disque.

Spondylolisthésis

Le spondylolisthésis est un glissement vers l'avant d'une vertèbre par rapport à celle placée juste en dessous. Cette maladie concerne le plus souvent la L4 (4e vertèbre lombaire) par rapport à L5, ou L5 par rapport à S1, première vertèbre du sacrum. Il en résulte des douleurs qui peuvent être extrêmement aiguës, dites en ceinture, qui sont augmentées par l'effort et ne diminuent qu'au repos, en position allongée. Le traitement vise d'abord à réduire la douleur, puis à renforcer la musculature périvertébrale. La neurochirurgie n'est utilisée qu'à titre exceptionnel[16].

Arthrose

L'arthrose (ex : uncarthrose sténosante) est une maladie qui touche les articulations, on l'appelle aussi arthropathie chronique dégénérative. Elle est caractérisée par la douleur, mécanique et diurne et la difficulté à effectuer des mouvements articulaires. Au niveau de l'articulation, la surface du cartilage se fissure, s'effrite et finit par disparaître. Ensuite, des excroissances osseuses se forment et nuisent aux mouvements. L'arthrose est une dégénérescence du cartilage des articulations sans infection ni inflammation particulière. Cette dégénérescence conduit à une destruction plus ou moins rapide du cartilage qui enrobe l'extrémité des os. Anatomiquement, cette destruction s'accompagne d'une prolifération osseuse sous le cartilage (voir Arthrose). Au niveau de la colonne vertébrale, c’est surtout à l’étage cervical (cervicarthrose) et à l’étage lombaire (lombarthrose) qu’elle est la plus gênante. Au niveau du cou, la mobilité est affectée tandis qu’au niveau des lombaires, la mobilité est conservée : ce sont les douleurs qui sont au premier plan[17].

Traumatismes

Les fractures d’origine traumatique peuvent avoir deux origines bien distinctes. Elles peuvent se produire :

- Si une charge trop violente est appliquée à la colonne. En cas de surpression au niveau du rachis, les vertèbres peuvent casser sous l’effet d’une force qu’elles ne peuvent supporter. C’est le cas notamment lors d’un accident automobile, d’une chute ou d’un accident de sport ;

- En cas de charge normale et d’une fragilisation de l’os due à des maladies métaboliques telles que l’ostéopénie, l’ostéoporose ou encore l’ostéomalacie.

L’ostéopénie est la diminution de la masse osseuse. Bien que considérée comme assez peu sévère, l’ostéopénie constitue néanmoins une prédisposition sérieuse à l’ostéoporose. L’ostéoporose est une maladie délicate en ce qu’elle peut rester invisible jusqu’à ce qu’un os soit fracturé, ce qui est le signe que la maladie est déjà bien avancée. Elle touche en premier lieu les personnes âgées, mais peut aussi affecter les personnes plus jeunes. Les femmes, et plus encore les femmes ménopausées, sont les plus susceptibles de développer cette maladie. Les personnes à risques peuvent suivre quelques recommandations afin de prévenir la survenue de l’ostéoporose : par exemple consulter un diététicien qui leur garantira un apport suffisant en calcium et en vitamine D, effectuer des exercices de renforcement musculaire, arrêter de fumer et réduire sa consommation d’alcool... L’ostéomalacie est quant à elle une décalcification osseuse induite par un défaut de minéralisation. Il s’agit d’une ostéopathie généralisée essentiellement liée à une carence en vitamine D. Outre un risque de fracture accru, les symptômes sont une fatigue musculaire et des douleurs osseuses, notamment dans le bassin mais aussi dorsales, thoraciques, pelviennes[9].

Maladies inflammatoires

- Spondylite

La spondylite se caractérise par une lésion inflammatoire d'une ou plusieurs vertèbres et de leurs disques intervertébraux. La spondylite infectieuse est fréquente ; elle affecte essentiellement les vertèbres lombaires et apparaît après la brucellose ou fièvre de Malte, une tuberculose (maladie de Pott), une syphilis, une fièvre typhoïde, entre autres. Il existe une autre forme de spondylite dite ankylosante, qui se manifeste par une fusion progressive des vertèbres. Il en résulte une douleur qui débute au niveau des fesses et qui peut se propager jusqu'aux genoux et au thorax[7].

- Spondylodiscite

La spondylodiscite est l'inflammation simultanée d'une ou plusieurs vertèbres, ainsi que des disques intervertébraux sus ou sous-jacents. Les causes sont fréquemment des facteurs infectieux, souvent bactériens (Brucella, Pseudomonas...) ou alors des infections dues à des sondes (pacemakers par exemple). Le traitement est donc d'abord une antibiothérapie, puis orthopédique, dès que la fièvre a régressé[7].

- Polyarthrite rhumatoïde (PR)

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie rhumatismale (« poly » = plusieurs, « arthr » = articulations, « ite » = inflammation) assez fréquente. Le mot rhumatoïde signifie qui ressemble à un rhumatisme. Pour les médecins, le mot rhumatisme désigne l'ensemble des maladies qui touchent les articulations, les os, les tendons et les muscles. La polyarthrite, comme son nom l'indique est un rhumatisme inflammatoire qui atteint plusieurs articulations. C'est une maladie chronique, qui évolue par poussées, c'est-à-dire qu'elle dure plusieurs années. Le terme inflammatoire signifie que l'articulation, et ce qui l'entoure, est atteint par une inflammation. L'inflammation provient ici de la membrane synoviale, qui tapisse l'intérieur de l'articulation. Pour les médecins c'est une synovite. Cette membrane s'épaissit, prolifère de façon anormale et envahit l'articulation. Cette anomalie est appelée pannus synovial. La membrane sécrète des substances qui peuvent détruire le cartilage de l'articulation, les os et les tendons autour de l'articulation (pour l'atteinte des ligaments, les médecins emploient le terme de ténosynovite, « téno » = tendon). Cette destruction aboutit à des déformations qui peuvent être largement évitées si la maladie est diagnostiquée à son tout début. Chaque malade a une maladie qui lui est propre, certaines polyarthrites sont bénignes, d'autres le sont moins, tandis que certaines sont très sévères. La PR est une maladie qui n'est pas localisée uniquement aux articulations, c'est en réalité une maladie généralisée (les médecins parlent de maladie de système). La PR atteint majoritairement les femmes à raison de trois malades sur quatre.

- Spondylarthrite ankylosante (SA)

La spondylarthrite est, après la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent : 0,2 à 0,3 % de la population est concernée, soit environ 250 000 personnes en France. Cette maladie insidieuse se déclare le plus souvent entre 15 et 40 ans, les hommes étant plus touchés que les femmes.

Le diagnostic est fait en moyenne, après six à huit ans d’évolution. Plusieurs études publiées fin 2009 établissent une série de nouveaux critères permettant d’établir un diagnostic très précoce des lésions articulaires. Auparavant, le diagnostic devait être confirmé par radiographie, qui ne permet de visualiser que des lésions évoluant déjà depuis plusieurs années. Les nouveaux critères acceptent l’IRM qui permet de visualiser les lésions plus tôt, mais autorisent également un diagnostic sans aucune image, ce qui représente un immense progrès. La SA représente la moitié des spondylarthropathies. Cette prévalence, équivalente à celle de la PR, ne suffit pourtant pas à la rendre aussi célèbre car elle est le plus souvent invisible. La spondylarthrite affecte en effet surtout la colonne vertébrale et les douleurs qu’elle provoque ne sont confirmées par des déformations osseuses qu’après de nombreuses années de nuits sans sommeil. La maladie affecte d’abord les articulations qui relient la colonne vertébrale au bassin, la jonction sacro-iliaque. Elle provoque une inflammation, déclenchant l’apparition de tissus cicatriciels qui peuvent conduire à une ossification de l’articulation. Si l’ossification s’étend, elle conduit à l’immobilisation de l’articulation, ce qui limite la mobilité des malades.

Ce processus s’accompagne de douleurs croissantes, notamment la nuit, qui apparaissent le plus souvent par poussées lors des épisodes inflammatoires et qui, trop violentes ou trop fréquentes pour être un simple mal de dos, finissent par persuader les patients de voir un médecin. Les douleurs, souvent vives, surviennent typiquement en deuxième partie de nuit. Elles siègent le plus souvent au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. D’autres articulations telles que les pieds, les genoux ou les hanches peuvent être touchées. Les douleurs correspondent à une inflammation des zones d’insertion des tendons et des ligaments dans l’os. Elles s’accompagnent d’une raideur matinale, qui peut durer plusieurs heures et de fatigue. À terme, l’ankylose devient permanente. La spondylarthrite peut se révéler sous d’autres formes, regroupées sous le terme de spondylarthropathie, et atteindre les membres, la peau, l’œil ou encore l’appareil digestif.

Les causes sont encore mal connues, même si la présence de certaines infections semble jouer un rôle, ainsi qu’une prédisposition génétique. L’arrivée des nouveaux critères devrait faciliter et accélérer le diagnostic et permettre de proposer plus vite des biothérapies dont les effets sont d’autant plus spectaculaires qu’ils sont appliqués tôt. À l’heure actuelle ces médicaments (également utilisés dans la PR) ne peuvent cependant être officiellement prescrits sans un diagnostic confirmé par imagerie. Les biothérapies utilisent les anti-TNF alpha, des molécules capables d’inhiber la réponse inflammatoire de l’organisme. Les résultats sont spectaculaires mais peuvent avoir des effets secondaires importants tels que l’affaiblissement des défenses immunitaires de l’organisme. Les biothérapies sont proposées aux patients ne répondant pas à un traitement initial reposant avant tout sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, capables de soulager plus de 60 % des patients. Il est possible d’y associer des exercices de physiothérapie, car dès que la souffrance s’atténue, l’activité physique peut reprendre, ce qui permet d’améliorer la mobilité, de ralentir l’ossification des articulations et de réduire encore plus la douleur. Biothérapies et anti-inflammatoires permettent aujourd’hui d’apporter une réponse satisfaisante à la très grande majorité des malades[18].

Autres maladies du dos

L’ostéomyélite est une infection des os de la colonne vertébrale, usuellement causée par une bactérie. Elle touche en premier lieu les jeunes enfants et les personnes âgées mais peut survenir à tout âge[7] - [9]. L’inflammation des nerfs rachidiens peut conduire à un zona au niveau du thorax et des lombaires, et provoquer des douleurs dorsales dans ces régions.

Les tumeurs, cancéreuses ou non peuvent être une source de douleur dorsale. Elles peuvent également provoquer l’affaiblissement des os de la colonne et être à l’origine de fractures.

Le syndrome de la queue de cheval regroupe un ensemble de symptômes dus à la compression des nerfs constituant la queue de cheval, au niveau des lombaires et du sacrum. Elle peut être produite par une hernie discale située entre deux vertèbres lombaires, généralement la quatrième (L4) et la cinquième lombaire (L5), une tumeur nerveuse, une sténose ou encore de l’arthrose. Ce syndrome constitue une urgence médicale dans le sens où la moelle épinière est directement compressée. Les personnes touchées par ce syndrome ressentent de la douleur, une possible perte de sensation, et des dysfonctionnements au niveau de la vessie et des intestins. Cela peut aller jusqu’à l’incontinence ou une impossibilité à uriner.

Déviations rachidiennes et déformations[9]

- Scoliose

La scoliose affecte 2 % de la population. On la retrouve plus chez les jeunes filles mais les garçons et les adultes peuvent aussi être touchés. Vue de derrière, la colonne vertébrale ne doit présenter aucune courbure. Une courbure oblique indique la présence de scoliose. Cette courbure est en forme de ‘S’ ou de ‘C’. Si la scoliose est détectée au cours de l’enfance, le port d’une ceinture permet le plus souvent de remédier à ce problème. Dans certains cas extrêmes, la chirurgie peut être envisagée.

- Hypercyphose

Certains individus peuvent développer une courbure trop importante notamment au niveau de la cyphose thoracique où une bosse apparaît. À l’origine de ce problème, une mauvaise posture (cyphose posturale) ou encore des défauts au niveau du rachis (cyphose structurale primaire ou secondaire). Un exemple de cyphose structurale primaire est la maladie de Scheuermann qui affecte les adolescents et se développe lorsque le devant des vertèbres ne grandit pas aussi vite que le derrière. La cyphose structurale secondaire fait suite à un autre problème, l’ostéoporose par exemple.

- Hyperlordose

L’hyperlordose est une courbure excessive de la colonne. Elle concerne parfois la région cervicale mais surtout la région lombaire, auquel cas le patient a une posture exagérée avec le ventre en avant et les fesses en arrière. L’hyperlordose, est non seulement douloureuse mais elle peut également affecter le mouvement. À l’origine de l’hyperlordose, on retrouve la discite (inflammation de l’espace intervertébral), l’hypercyphose, l’obésité et le spondylolisthésis.

Tendances

Selon une étude menée aux États-Unis sur une période de dix ans entre 1990 et 2000, le nombre de hernies discales au niveau cervical diagnostiquées est resté stable alors que celles au niveau lombaire ont chuté de 36 %. Néanmoins les lombaires sont toujours plus touchées par le phénomène de hernie discale que les cervicales. Contre toute attente, la hernie discale lombaire touche en premier lieu la tranche des 15-44 ans loin devant celle des 45-64 ans et enfin celle des plus de 65 ans. Logiquement la même tendance est remarquée en ce qui concerne la discectomie[19].

Méthodes de diagnostic des atteintes du dos[6]

Face à un patient souffrant d’un mal de dos, la question est « de quelle façon le médecin va en déduire la cause exacte ? ».

Questionnaire

Pour établir son diagnostic, le médecin commence par étudier minutieusement l’historique de l’état général de son patient, en lui faisant remplir un questionnaire décrivant ses problèmes de dos, en balayant les champs suivants : le début des problèmes, ce qui améliore ou au contraire aggrave les symptômes, et la façon dont les symptômes affectent la vie quotidienne. Les réponses à ces questions vont aider le médecin à procéder à un examen physique plus adapté.

Dans un premier temps, le questionnaire consiste à explorer les représentations et les connaissances du patient quant à son mal de dos et à sa prise en charge au moyen des questions suivantes : « Que savez-vous de votre mal de dos ? », « Quelle est l’histoire de votre mal de dos ? », « Comment celui-ci a-t-il été pris en charge jusqu’à maintenant ? »…

La suite consiste à évaluer la douleur ressentie afin de la prendre en charge à l’aide d’une Échelle Visuelle Analogique (EVA) permettant de mesurer l’intensité de la douleur ressentie et d’en suivre l’évolution au fil des consultations. Le patient doit positionner un curseur sur une ligne de 10 cm graduée de 0 à 10, 0 représentant l’absence de douleur et 10 la douleur maximale imaginable.

Le médecin peut également demander au patient s’il a remarqué que son travail ou le fait de pratiquer une activité physique avaient une influence sur celui-ci[1].

Examen physique

Le médecin va ensuite pratiquer un examen physique des muscles et des articulations du bas dos du patient. Il est important que le médecin voie comment le dos est aligné, comment il bouge et l’endroit exact où s’exerce la douleur. Le médecin peut avoir recours à quelques tests simples pour vérifier la fonction des nerfs. Ces tests ont pour vocation de mesurer la force des membres inférieurs, de vérifier les réflexes et de déterminer si le patient ressent un fourmillement dans les jambes et les pieds. Cet examen, complété par le questionnaire, va guider le médecin pour le choix des tests supplémentaires à mettre en œuvre ou non. Ces tests fournissent en effet différents types d’information.

Imagerie

L’imagerie[6] - [7] permet au médecin de voir l’anatomie du rachis de son patient. Plusieurs procédés sont utilisés de façon courante.

Radiographie

La radiographie utilise le principe des rayons X. Les rayons X sont plus ou moins absorbés et diffusés en fonction de la masse atomique de la matière qu’ils traversent. Ils impressionnent ensuite une plaque radiographique : le cliché obtenu, la radiographie, traduit l’opacité plus ou moins marquée des tissus ou organes par une teinte plus ou moins claire.

Les radiographies révèlent les problèmes affectant les os, telles que les infections, les tumeurs osseuses, ou encore les fractures. Ce procédé informe également le médecin du degré de dégénérescence induite dans le rachis, en visionnant la taille du foramen intervertébral ou l’espace entre les disques. Il s’agit habituellement du premier test mis en œuvre avant de passer à des procédés plus spécifiques. Des radiographies spécifiques, appelées radiographies en flexion-extension peuvent aider le médecin à déterminer si une instabilité existe entre les vertèbres. L’examen est pratiqué alors que le patient se penche le plus possible en avant, puis le plus possible en arrière. En comparant les deux prises, le médecin peut voir comment se passe le mouvement entre chaque segment rachidien. Les radiographies ne sont pas considérées comme très efficaces pour la détection des douleurs aiguës, notamment les trente premiers jours. Elles sont conseillées en cas de traumatisme, surtout chez les personnes de plus de 50 ans, aux personnes souffrant d’ostéoporose et à celles suivant un traitement à base de stéroïdes depuis un certain temps.

IRM

L’Imagerie par Résonance Magnétique utilise le principe des ondes pour créer des images du rachis lombaire en tranches. L’IRM permet de voir les os du rachis lombaire ainsi que les tissus et structures mous tels que les disques, les articulations et les nerfs. Les IRM sont sans douleur et ne nécessitent pas d’aiguille ou de produit de contraste. Il s’agit du test le plus couramment utilisé pour observer le rachis lombaire, après la radiographie. L’IRM a un coût relativement élevé et n’est utilisée que dans les cas nécessitant le recours à la chirurgie immédiate, par exemple en cas de syndrome de la queue de cheval, d’infection osseuse, de tumeur ou encore de fracture. Cependant, l’IRM peut être indiquée lorsque les douleurs sont présentes depuis plus d’un mois pour exclure tout problème sous-jacent plus sérieux. Enfin l’IRM n’est pas infaillible en ce qu’elle ne permet pas toujours de détecter certains problèmes tels que la rupture d’un disque.

CT Scan

La tomodensitométrie (ou CT scan) utilise le principe des rayons X. Cette technique permet au médecin d’observer des tranches de tissu osseux. L’appareil utilise un ordinateur couplé au scanner à rayons X pour créer ces tranches. Cette technologie, plus usitée que l’IRM, est utilisée quand des problèmes sont suspectés dans les os.

Myélographie

La myélographie est un type de radiographie utilisant un produit de contraste iodé révélé par les rayons X. La procédure consiste en l'injection de produit de contraste dans les vertèbres cervicales et les vertèbres lombaires à l'aide d'une aiguille pour ponction lombaire, suivie par différents clichés radiologiques. Ce procédé permet au médecin de détecter la présence d’une hernie discale ou d’une tumeur rachidienne, ou encore de voir si la moelle épinière ou les nerfs rachidiens sont soumis à une pression. La myélographie est souvent combinée à la tomodensitométrie pour fournir de plus amples détails. Cette technique tend à être remplacée par l’IRM mais reste toujours utilisée en cas de contre-indications telles qu’une obésité sévère.

Discogramme

Le discogramme constitue un autre test dont le principe se base sur l’utilisation des rayons X. Il comporte deux parties. Premièrement, une aiguille permet d’injecter du fluide et de créer une pression dans le disque que le médecin soupçonne d’être à l’origine du problème. La présence de douleur permet alors de confirmer cette hypothèse. Deuxièmement, un produit de contraste, visible aux rayons X, est injecté dans le disque. En utilisant la tomodensitométrie et les rayons X, l’intérieur du disque est visualisé : ceci permet de détecter les anomalies touchant le nucléus, telles que les déchirures et les fissures.

Scanner osseux

Il s’agit d’un examen qui consiste à injecter des traceurs radioactifs dans le réseau sanguin du patient, qui sont par la suite révélés par des rayons X projetés au niveau du dos du patient. Les traceurs s’accumulent dans les régions où l’os subit un processus rapide de réparation, telle qu’une fracture ou encore une infection ou une tumeur. Habituellement le scanner osseux est utilisé pour localiser le problème ; il est généralement complété par d’autres examens tels que la tomodensitométrie ou l’IRM afin d’observer la zone plus en détail.

Ultrasons

Les ultrasons peuvent être utiles si le diagnostic différentiel comprend des maladies telles que l’appendicite, une anomalie pelvienne ou encore un anévrisme abdominal[20].

Électromyogramme

Un électromyogramme (EMG) est un examen utilisé pour déterminer si les nerfs allant jusqu’aux membres inférieurs sont touchés. Les EMGs sont effectués pour voir si les racines nerveuses sont coincées par une hernie discale. Lors de l’examen, de petites aiguilles sont placées dans certains muscles qui sont alimentés par chaque racine nerveuse. Si une modification de la fonction du nerf s’est produite, le muscle envoie différents types de signaux électriques. L’EMG lit et décrypte ces signaux afin de savoir quelle racine nerveuse est concernée. Cet examen est habituellement réservé aux douleurs chroniques et dans le but de prédire le niveau d’endommagement des racines nerveuses. Il permet également au médecin de savoir si son patient est atteint d’une maladie touchant les racines nerveuses ou bien d’une maladie musculaire.

Tests de laboratoire

Les douleurs ressenties dans le bas dos ne découlent pas forcément d’un état de dégénérescence. Les médecins font subir des tests sanguins à leurs patients dans le but d’identifier les autres maladies, telles qu’un phénomène d’arthrite ou une infection. De plus, le mal de dos peut être dû à des problèmes qui n’impliquent pas le rachis, à l’instar des ulcères d’estomac, de problèmes touchant le foie ou encore d’anévrismes de l’aorte. D’autres examens peuvent être nécessaires pour exclure tout problème lié au rachis.

Différents traitements[6] - [7]

La prise en charge a fait l'objet de la publication de recommandations. Celles de l'« Amercian College of physicians » datent de 2017[21].

La plupart des personnes faisant face à un mal de dos pour la première fois voient leur état s’améliorer dans un délai de deux à six semaines sans l’aide d’aucun traitement. La rémission des patients s’effectue d’autant plus vite qu’ils restent actifs et qu’ils reprennent le plus vite possible leurs activités physiques, même si la douleur se fait encore sentir. La douleur peut ne pas disparaître complètement. Un des objectifs des traitements est d’aider le patient à trouver des moyens de contrôler la douleur afin qu’il puisse continuer à exercer ses activités de façon normale.

Traitement conservateur

Dès que cela est possible, les médecins préfèrent avoir recours à des traitements autres que la chirurgie. Ces traitements dits conservatifs ont pour but d’atténuer la douleur et les autres symptômes.

Lorsqu’un mal de dos apparaît, il est conseillé, en premier lieu, de suivre quelques recommandations simples à la maison, qui permettent dans 90 % des cas un retour des choses à la normale au bout d’un mois :

- Dormir avec un oreiller entre les genoux et s’allonger sur le côté améliorent le confort. Certains docteurs préconisent de s’allonger sur le dos et de mettre un oreiller sous les genoux.

- Il n’existe pas d’exercice spécifique contre le mal de dos permettant d’améliorer l’état des personnes souffrant de douleurs aiguës. Néanmoins, cela peut être utile aux personnes souffrant de douleurs chroniques et les aider à retourner à leurs activités et à leur travail.

- Des médicaments sans besoin de prescription, tels que l’ibuprofène et le paracétamol sont excellents pour le traitement à court terme des douleurs du bas dos.

- L’utilisation de glace ou de compresses chaudes peut soulager certaines personnes, bien que leur efficacité n’ait pas été prouvée.

- La plupart des experts sont d’accord sur le fait que le repos au lit est associé à une période de rétablissement plus longue. De plus, les personnes ont plus de chances de développer une dépression, des caillots sanguins dans les jambes et une diminution de la tonicité musculaire.

Repos au lit

En cas de douleurs sévères, le médecin peut suggérer à son patient une courte période de repos au lit, en général pour une période n’excédant pas deux jours. S’allonger sur le dos permet en effet de réduire la pression sur les disques et les nerfs. Cependant la plupart des médecins déconseillent un repos strict : ils préfèrent que le patient conserve une activité normale en utilisant la douleur comme jauge.

Ceinture dorsale

Une ceinture dorsale peut être recommandée lorsque le mal de dos se fait ressentir pour la première fois. La ceinture agit en fournissant un soutien et réduit ainsi la pression sur les disques. Le patient est encouragé à porter la ceinture de moins en moins souvent sur une période de deux à trois jours, de façon que les muscles du dos ne s’atrophient pas.

Cependant, des études électromyographiques comparant les effets du port de ceintures lombaires chez des personnes saines et des personnes souffrant de lombalgies ne donnent aucune différence dans les enregistrements de la tonicité musculaire. L'idée d'une perte de tonus musculaire semble plus émaner du port d'un corset rigide que du port d'une simple ceinture à baleines souples. D'ailleurs le corset se porte pour corriger les scolioses sans trop de risque musculaire pour les adolescents...

Médicaments

Il existe de nombreuses sortes de médicaments usuellement prescrits pour tenter de contrôler le mal de dos. Cependant, aucun n’est capable de guérir le mal de dos. Les médicaments ont pour principal objectif de diminuer les troubles du sommeil et de contrôler la douleur, l’inflammation et les spasmes musculaires.

- Antalgiques de niveau 1

Il s’agit du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l’ibuprofène. L’utilisation à long terme peut être associée à des irritations gastriques, des problèmes rénaux.

- Relaxants musculaires

Les spasmes musculaires ne sont pas considérés comme une cause de douleur dorsale et la plupart des relaxants musculaires n’ont pas d’effet sur les spasmes musculaires et ne sont pas plus efficaces que les antalgiques. Ils causent un état de somnolence dans 30 % des cas et leur utilisation régulière est déconseillée.

- Analgésiques

Ces médicaments sont considérés comme une option pour le contrôle des douleurs aiguës et sont associés à de sérieux effets secondaires, tels que la dépendance, un temps de réaction diminué, des nausées et un jugement confus, chez un large pourcentage de la population les prenant plus de quelques jours, le plus remarqué étant la constipation. Quelques études rapportent leur efficacité à court terme pour soulager la douleur. Cependant leur utilisation n’accélère pas le rétablissement.

- Stéroïdes

Sous forme orale, ils peuvent être bénéfiques pour le traitement des sciatiques aiguës. Sous forme d’injections épidurales, il n’a pas été avéré que cette substance ait le pouvoir de diminuer la durée des symptômes ni d’améliorer l’état du patient et ne sont pas conseillés pour le traitement des douleurs aiguës sans sciatique. Les bénéfices ressentis en cas de douleurs chroniques avec sciatique restent controversés. Les injections dans les espaces articulaires, les facettes articulaires peuvent être bénéfiques aux personnes souffrant de sciatique. Il n’a jamais été prouvé que les « trigger point injections » étaient efficaces en cas de douleur aiguë mais la combinaison d’un stéroïde et d’un anesthésique local peut être utile en cas de douleur chronique. Leur utilisation reste controversée.

Exercice et physiothérapie

Souvent, le médecin conseille à son patient de travailler avec un kinésithérapeute. Les traitements thérapeutiques s’appliquent à soulager la douleur, améliorer les mouvements du dos et encourager une posture saine. Le kinésithérapeute peut mettre au point un programme de rééducation afin d’aider le patient à éviter de futurs problèmes. Il existe de nombreuses preuves scientifiques démontrant que l’exercice ainsi qu’une bonne condition physique réduisent le risque de développement du mal de dos et peuvent améliorer les symptômes dans le cas où celui-ci a déjà commencé[22].

Infiltrations

Les infiltrations rachidiennes sont à la fois utilisées en tant que traitement et moyen de diagnostic. Il en existe différentes sortes. Ces infiltrations sont habituellement composées d’un anesthésique et d’une préparation à base de cortisone. L’anesthésique permet d’insensibiliser la zone où il est injecté : dans le cas où la douleur disparaît, cela indique au médecin que la zone ayant reçu l’infiltration est bien la source du mal. La cortisone réduit l’inflammation et diminue la douleur provenant d’un nerf enflammé ou d’une articulation pour une période prolongée. Certaines infiltrations sont assez difficiles à réaliser et requièrent l’utilisation d’un « fluoroscope », un appareil de radiologie qui retranscrit les images en direct sur un écran. Cet appareil sert à guider le geste du praticien afin que celui-ci insère l’aiguille à la bonne place avant de procéder à l’infiltration.

- Infiltrations épidurales de stéroïdes

Une infiltration épidurale de stéroïdes peut être bénéfique aux douleurs dues à une inflammation des racines nerveuses et des facettes articulaires. Le mélange est injecté dans l’espace épidural autour des racines nerveuses. Ce traitement est généralement administré au patient seulement dans le cas où les autres se sont révélés inefficaces et ne permet pas toujours de soulager la douleur. D’autre part, dans le cas positif, le soulagement n’est que temporaire. Le médecin peut également utiliser un fluoroscope afin d’atteindre directement le nerf blessé : on parle alors d’infiltration « avec sélection de la racine nerveuse ». Certains médecins pensent que cette technique permet une distribution optimale de stéroïdes à l’endroit douloureux ; dans les cas difficiles, cela les aide à déterminer quelle racine nerveuse pose problème avant d’envisager la chirurgie.

- Infiltrations dans les facettes articulaires

Quand le médecin pense que le problème réside dans les facettes articulaires, une infiltration dans une ou plusieurs facettes articulaires peut aider à identifier quelle articulation pose problème et atténuer la douleur. Les stéroïdes ont le pouvoir de réduire l’inflammation dans l’articulation sur une période de quelques jours et peuvent atténuer voire éliminer le mal de dos.

- Trigger point infiltrations

L’infiltration d’anesthésiques associés à de la cortisone est parfois effectuée dans les muscles, les ligaments ou d’autres tissus proches du rachis. Ces infiltrations peuvent aider à soulager le mal de dos, atténuer les spasmes musculaires ainsi que les points de tension dans les muscles du dos.

Écoles du dos

Les écoles du dos apprennent à éviter les mauvaises postures qui favorisent l'usure mécanique des disques vertébraux. Elles enseignent aussi des exercices faciles pour entretenir son dos.

Autres

L’ostéopathie ou la chiropractie semblent bénéfiques au cours du premier mois des symptômes[23]. Les études à ce sujet rapportent des résultats contradictoires. Cependant ces manipulations n’ont pas d’effet sur les personnes dont les problèmes de dos sont en rapport avec les racines nerveuses. Il n’existe pas de preuve scientifique quant à l’efficacité de l’acupuncture. La stimulation nerveuse électrique transcutanée provoque des impulsions électriques à travers des électrodes de contact. Les réels avantages de cette technique restent controversés aussi bien en cas de douleurs aiguës que chroniques. En cas de douleurs aiguës, il n’y a actuellement aucune preuve rapportant que les exercices contre le mal de dos sont plus efficaces pour diminuer la douleur et améliorer l’état général que les autres traitements conservateurs. Cependant, pour les douleurs chroniques, des études ont montré le bénéfice des exercices de renforcement musculaire.

Chirurgie[6]

Il est très rare que le médecin décide de programmer une opération du rachis lombaire de façon immédiate. Cependant cela peut se produire en cas de perte de contrôle des intestins ou de la vessie du patient ou encore si ses muscles commencent à s’affaiblir très rapidement. En général si les douleurs persistent plus de trois à six mois après les traitements précédents, l’intervention chirurgicale peut être une voie à envisager.

Ainsi, avant de penser à la chirurgie le médecin préfère tenter les méthodes décrites auparavant (traitement conservateur) sur une période minimale de trois mois. La plupart des personnes, même celles qui connaissent des problèmes de dégénérescence du rachis ont tendance à aller progressivement mieux. Seulement 1 à 3 % des patients ayant des problèmes lombaires dégénératifs nécessitent un traitement chirurgical. La chirurgie est suggérée en cas de douleur intense qui ne s’améliore pas. Différentes sortes d’opérations du dos existent. L’objectif commun est de supprimer la pression exercée sur les nerfs rachidiens et/ou de stopper une mobilité excessive entre deux vertèbres ou plus. Le type de chirurgie appliquée dépend de l’état du patient et de ses symptômes.

La durée de ce type d’intervention est en général de l’ordre d’une heure et le temps d’hospitalisation de quatre jours. Ils peuvent marcher dès le lendemain mais doivent tout de même passer par une période de rééducation et de repos[5].

Laminectomie

La lame vertébrale est la partie latérale et postérieure d’une vertèbre. Lorsque les nerfs du canal rachidien sont pressés par une hernie discale ou par des ostéophytes, la laminectomie consiste à supprimer une ou plusieurs lames vertébrales afin de relâcher la pression exercée sur les nerfs rachidiens.

Discectomie

La partie fracturée d’un disque intervertébral dans le canal rachidien peut exercer une pression sur les racines nerveuses. Les conséquences peuvent être multiples : douleur, faiblesse ou engourdissement irradiant une jambe, voire les deux. L’opération consistant à ôter tout ou partie du disque endommagé est la discectomie ; elle est pratiquée au moyen d’une incision dans le bas dos, juste au-dessus du disque en question. De nombreux chirurgiens pratiquent désormais la discectomie par le biais de très petites incisions : les muscles environnants sont de ce fait moins mis à mal et le rétablissement est plus prompt.

Fusion

En cas de mobilité excessive entre deux vertèbres ou plus, il peut être recommandé de les forcer à fusionner : il s’agit de la fusion. L’ostéosynthèse permet d’immobiliser un ou plusieurs segments vertébraux dans une position la plus anatomique possible afin que l’ensemble fusionne par greffe osseuse (l’os néoformé prenant le relais de l’instrumentation implantée). L’arthrodèse correspond à la fusion osseuse de deux ou plusieurs articulations immobilisées, associée à des compléments de greffe (os prélevé sur la crête iliaque). La douleur est moindre car la fusion réduit l’irritation constante et l’inflammation des racines nerveuses.

Il existe différents types de fusions :

- Fusion postérieure (niveau cervical et niveau lombaire)

Par le passé, la fusion consistait à récurer la surface postérieure des vertèbres afin de créer un saignement à la surface de l’os. Par la suite, un greffon osseux est prélevé au niveau du pelvis puis appliqué sur les surfaces. La réaction du corps est de guérir cette zone : le greffon et les vertèbres croissent ensemble, fusionnent pour créer un seul et unique os. Dans 20 % des cas les vertèbres ne parvenaient pas à fusionner via cette technique, c’est pourquoi les chirurgiens ont cherché des moyens d’augmenter le taux de réussite en employant des plaques métalliques et des vis afin de maintenir les vertèbres concernées en place, le plus rigidement possible.

- Fusion postérieure instrumentée (niveau cervical et niveau lombaire)

Il s’est ensuivi le développement de tiges, plaques métalliques et de vis spécialement conçues pour maintenir ensemble les vertèbres lors de la fusion. Il s’agit de fusion instrumentée : à ce jour la plus commune consiste à utiliser les vis pédiculaires qui sont insérées dans chaque vertèbre et connectées via une plaque ou une tige métallique en arrière de la colonne. Les vertèbres sont toujours récurées et le greffon utilisé pour encourager les vertèbres à fusionner.

- Fusion antérieure (niveau cervical et niveau lombaire)

La fusion antérieure consiste à aborder le rachis par le devant : l’incision est alors pratiquée au niveau du cou ou sur le côté de l’abdomen selon la région considérée, afin que le chirurgien puisse voir le devant de la colonne. Le disque intervertébral est ôté puis le greffon inséré entre les deux vertèbres qui peuvent alors fusionner.

- Fusion intersomatique au moyen de cages

La dégénérescence du disque intervertébral permet aux vertèbres de bouger en étant de plus en plus proches ce qui a pour effet de rétrécir le foramen intervertébral par lequel les racines nerveuses quittent le canal rachidien. Restaurer l’espace normal entre les deux vertèbres permet de pallier cette situation. Des cages intersomatiques sont placées entre les vertèbres afin de maintenir l’écart lors de la fusion. Ces cages, en titane, composite à base de carbone, ou en polymère biorésorbable tel que le PEEK (Polyétheréthercétone) ou le PEK, ont pour vocation de remplacer le disque malade. Elles permettent de conserver ou de restituer la hauteur intervertébrale ainsi que la lordose et sont essentiellement indiquées en cas de spondylolisthésis. Les cages antérieures permettent aussi de traiter les discopathies avec lombalgies, les discopathies pures, les hernies discales ne nécessitant pas toujours d’arthrodèse.

Au niveau cervical, une cage intersomatique peut être placée par abord antérieur avec la possibilité d’une plaque vissée en complément.

Au niveau lombaire, deux cages PLIF ou une cage TLIF peuvent être posées par abord postérieur, avec un système de vis pédiculaires en complément, ou bien une cage antérieure peut être posée seule par abord antérieur. D’autre part, l'arthrodèse lombaire circonférentielle consiste à poser une cage antérieure en complément d’un système de vis pédiculaires positionné par abord postérieur.

Une cage cervicale

Une cage cervicale Une cage lombaire

Une cage lombaire

Arthroplastie ou non-fusion

L’arthroplastie consiste à placer une prothèse discale à la place du disque abîmé. Les prothèses discales permettent de rétablir l’équilibre du rachis, de restituer la lordose et de redonner au segment inter vertébral traité son fonctionnement physiologique, c’est-à-dire sa mobilité, ce qui constitue l’avantage majeur par rapport à la fusion. Les indications en non-fusion sont le traitement de discopathies avec lombalgie chronique, les récidives de hernies discales, l’absence d’arthrose au niveau des articulaires postérieures. La pose de prothèses discales est généralement réservée aux sujets jeunes. Les contre-indications de la non-fusion sont des os de mauvaise qualité, des phénomènes d’ostéoporose ou d’arthrose articulaire, un spondylolisthésis, une déformation de type scoliose, un accident vasculaire, l’obésité...

Sans chirurgie

Pour des douleurs de dos aiguës, deux à quatre semaines de physiothérapie peuvent être requises. En ce qui concerne les douleurs chroniques, le traitement peut être prolongé de deux à quatre mois. L’objectif est d’atténuer la douleur, d’améliorer la mobilité, la force et la posture et d’apprendre au patient à contrôler les symptômes et à protéger sa colonne pour les années à venir. En premier lieu, le thérapeute applique divers types de traitements afin d’améliorer le confort du patient en lui montrant les positions capables de soulager la colonne lors des mouvements quotidiens. Il peut également appliquer des compresses chaudes ou bien de la glace, avoir recours à la stimulation électrique et aux ultrasons pour calmer la douleur et les spasmes musculaires. Pour des douleurs sévères, les exercices en piscine sont conseillés.

D’autre part, les massages et manipulations sont bénéfiques, à court terme chez les personnes souffrant de douleurs aiguës ou chroniques. Il est déconseillé au patient de limiter son activité physique. Au contraire, le thérapeute apprend au patient à mieux bouger et à muscler le bas de son dos. En complément, des exercices d’aérobic sont préconisés pour améliorer la forme physique générale et l’endurance. Ces activités soulagent le bas dos des contraintes et provoquent la libération d’endorphines, des analgésiques naturels, dans le réseau sanguin. L’exercice accélère le rétablissement et réduit la possibilité que le mal se transforme en douleur chronique et permet une nouvelle approche des activités quotidiennes en prenant soin de sa colonne vertébrale.

Si besoin est, le patient est encouragé à entreprendre certaines actions pour améliorer la santé de son dos. Par exemple, arrêter de fumer. En effet fumer limite l’apport en sang dans les tissus du bas dos, accélère le processus de dégénérescence et limite la guérison. De même il est conseillé à une personne en surpoids de perdre du poids afin de diminuer la probabilité que la douleur réapparaisse.

Le thérapeute travaille en étroite collaboration avec le médecin du patient ainsi qu’avec son employeur. Le but est que le patient retourne à son travail aussi vite que possible, en exerçant des tâches à la mesure de son état.

Après chirurgie

La rééducation après une intervention chirurgicale est beaucoup plus complexe. Certaines procédures, telles que la fusion, exigent un temps d’hospitalisation de quelques jours. Le thérapeute peut alors mettre en place des sessions afin d’aider le patient à reprendre une activité physique normale tout en préservant son dos. Lors du rétablissement, le chirurgien peut conseiller au patient le port d’une attelle ou d’une ceinture lombaire. De plus, il convient au patient de laisser passer un délai de six semaines à trois mois avant d’entreprendre la physiothérapie.

Une fois commencée, celle-ci durera entre un et trois mois en fonction des progrès et du type de chirurgie. Au début, il s’agira de traitements tels que des compresses chaudes ou de la glace, la stimulation électrique, les massages et les ultrasons. Les exercices en piscine sont souvent recommandés. Les exercices doivent améliorer la flexibilité du tronc et des membres inférieurs ; le renforcement musculaire des abdominaux et du dos en font partie. Idéalement, le patient peut retourner à ses anciennes activités mais peut se voire contraint de les effectuer d’une manière plus correcte, afin d’éviter de futurs problèmes.

Glossaire

- Arthrite : inflammation des articulations dont l'origine est rhumatismale ou infectieuse. Elle est le signe clinique d'une des nombreuses maladies articulaires, à la différence de l’arthrose qui se réfère à la pathologie générale.

- Arthrodèse : l’arthrodèse a pour but de supprimer la douleur en bloquant le mouvement de l’unité mobile intervertébrale, et en opérant un gain de hauteur du disque. Cette arthrodèse peut être réalisée soit par voie antérieure, soit par voie postérieure, à l’aide d’implants aidant à restaurer l’architecture globale du segment rachidien des vertèbres entre elles, telles les cages intersomatiques, et/ou les matériels d’ostéosynthèse postérieure. Cette technique peut s’accompagner d’une prise de greffe osseuse autologue (issue de la crête iliaque) qui, mise en place au niveau de l’unité mobile, assure une fusion osseuse définitive.

- Arthroplastie : l’arthroplastie discale consiste à remplacer le disque intervertébral malade par une prothèse articulaire qui assure la mobilité de l’unité intervertébrale. L’objectif de l’arthroplastie discale est de permettre le retour à une situation anatomique et dynamique compatible avec l’arrêt de l’évolution arthrosique de l’unité intervertébrale pathologique. La restauration de la hauteur intervertébrale et de la mobilité de l’unité vertébrale doivent, théoriquement, freiner le processus dégénératif des facettes articulaires postérieures, et laisser le système musculoligamentaire retrouver sa fonction. Enfin, la remobilisation de l’espace discal doit permettre la récupération de courbures rachidiennes physiologiques et de l’équilibre rachidien dans le plan sagittal.

- Autogreffe : c'est la greffe d'un tissu du donneur sur le donneur lui-même. L'exemple le plus courant est le prélèvement sanguin chez un patient avant son opération et transfusion de son propre sang, si nécessaire pendant ou après l'intervention. C'est une autogreffe à compatibilité parfaite.

- Cage : les cages intersomatiques, antérieures ou postérieures ont pour vocation de remplacer le disque malade. Elles permettent de conserver ou de restituer la hauteur intervertébrale ainsi que la lordose et sont essentiellement indiquées en cas de spondylolisthésis.

- Discectomie : ablation chirurgicale d’un disque intervertébral, également appelée décompression chirurgicale.

- Discogramme : procédure de diagnostic qui permet d’identifier le disque à l’origine des douleurs. Il permet de visualiser la structure et l’intégrité du disque.

- Disque intervertébral : le disque intervertébral est situé entre chaque vertèbre dans la colonne vertébrale. Il est constitué d’un anneau de cartilage fibreux (annulus fibrosus) ayant en son centre un noyau gélatineux (nucleus pulposus). Les disques sont plutôt élastiques et contribuent à l’amortissement des chocs.

- Electromyogramme ou EMG : enregistrement obtenu à l'aide d'un électromyographe. Cet examen appelé électromyographie, est une technique d'exploration des muscles, basée sur l'étude et le recueil des potentiels de repos et d'action des unités motrices (muscles et nerfs afférents). On utilise des électrodes autocollantes posées sur la peau ou de fines aiguilles insérées dans le muscle.

- Facettes articulaires : petites articulations situées en arrière des vertèbres, leur permettant de s’articuler entre elles.

- Fusion : la fusion permet de réduire une mobilité excessive entre deux vertèbres ou plus. L’arthrodèse correspond à la fusion osseuse de deux ou plusieurs articulations immobilisées, associée à des compléments de greffe (os prélevé sur la crête iliaque).

- Hernie discale : saillie que fait un disque intervertébral dans le canal rachidien. Ce phénomène fait suite à l’expulsion du noyau du disque qui vient alors comprimer les racines nerveuses.

- Laminectomie : en cas de sténose, intervention chirurgicale consistant à rendre au canal rachidien son diamètre initial.

- Lombalgie : douleur de la région lombaire pouvant s'accompagner d'irradiations diverses. L'expression "mal aux reins" est synonyme de lombalgie, mais les reins proprement dits ne sont que rarement en cause et il s'agit le plus souvent de lombarthrose ou de lumbago.

- Médullaire : tout ce qui se rapporte à la moelle épinière.

- Moelle épinière : partie du système nerveux central contenue dans le foramen vertébral ou canal médullaire.

- Myélographie : examen de la moelle épinière obtenu après injection d’un produit (liquide radio-opaque) dans l’espace situé entre l’os et la 2e méninge (l’arachnoïde). C’est une radiographie de la moelle épinière.

- Ostéosynthèse : l’ostéosynthèse permet d’immobiliser un ou plusieurs segments vertébraux dans une position la plus anatomique possible afin que l’ensemble fusionne par greffe osseuse ; l’os néoformé prend ainsi le relais de l’instrumentation implantée.

- Pelvis : le pelvis est formé par le sacrum et les crêtes iliaques et est situé sous l’abdomen ; il contient entre autres la vessie et le rectum.

- Rachialgie : douleur siégeant au niveau de la colonne vertébrale.

- Rachis : le rachis désigne la colonne vertébrale, constitué d’éléments osseux que sont les vertèbres, au nombre de 32 ou 34 selon les individus.

- Radiculaire : de rapporte aux racines nerveuses des 31 paires de nerfs rachidiens et des 12 paires de nerfs crâniens. En neurologie, le syndrome lésionnel radiculaire est l'ensemble des signes cliniques qui témoignent d'une compression d'une ou plusieurs racines nerveuses : douleur cervicale, dorsale ou lombaire plus ou moins aiguë, hypoesthésie (perte plus ou moins importante de la sensibilité en aval de la zone concernée) et diminution de la motricité, notamment des réflexes.

- Rhumatisme : le rhumatisme est un terme utilisé dans le langage courant pour décrire des douleurs du dos, des articulations, du genou, de la hanche. Le rhumatisme est une maladie inflammatoire qui affecte les articulations et les tissus conjonctifs et qui apparaît fréquemment chez les adultes avec des troubles douloureux affectant les articulations, les muscles, les tissus conjonctifs, les tissus mous autour des articulations et des os.

- Sciatique : douleur suivant le territoire du nerf S1 ou L5 atteint au niveau du rachis lombaire ou à sa proximité immédiate.

- Spondylarthropathie : terme générique désignant toutes les affections des articulations de la colonne vertébrale. Une spondylarthropathie désigne aussi bien une douleur articulaire due à l’arthrite ou à l’usure des cartilages articulaires, qu’une douleur résultant de la présence d’ostéophytes ou becs de perroquet, d’une tumeur ...

- Uncarthrose sténosante : arthrose des articulations entre les vertèbres.

Notes et références

- INPES, [PDF] Mal de dos - Guide pratique, 2004.

- J. Foucaud, J.A. Bury, M. Balcou-Debussche, C. Eymard, [PDF] Éducation thérapeutique du patient. Modèles, pratiques et évaluation, Saint-Denis, INPES, collection Santé en action, 2010, 412 pages.

- Carole Magnier, Contribution à la compréhension de la dégénérescence discale - Interaction entre le comportement osmoticomécanique du disque intervertébral et le transport et le métabolisme de ses nutriments, Thèse en sciences du mouvement humain soutenue le 12 mai 2009.

- Aging Spine Center.

- Medtronic.

- Aging Spine Center - Guide du patient Low Back Pain, .

- emedicine - Back Pain in 2nd and 3rd Decades of Life .

- "Arte, 2018 : fascinants fascia, 46 min/52"

- Spine Universe, http://www.spineuniverse.com/.

- G. A. Dumas, J. G. Reid, L. A. Wolfe, M. P. Griffin, M. J. McGrath, Exercise, posture and back pain during pregnancy, part 2: exercise and back pain, Clin Biomech 10, 1995, p. 104–109.

- A. Bergmark, « Stability of the lumbar spine. A study in mechanical engineering », Acta Orthop Scand Suppl, 1995, 230:1-54.

- H. C. Östgaard, G. B. J. Andersson, K. Karlsson, Prevalence of back pain in pregnancy, Spine, 1991, 16, 549-542.

- H. C. Östgaard G. B. J. Andersson, A. B. Schultz, J. A. A. Miller, Influence of some biomechanical factors on low back pain in pregnancy, Spine, 1993, 18:61– 5.

- Ceylon Medical Journal, vol.50, no 2, June 2005, « Sports injuries: what is new today? ».

- « Étude sur les effets du correcteur de posture », sur HelloNovo.fr, (consulté le )

- Medicopedia, dictionnaire médical en ligne.

- Les rhumatismes en 100 questions Arthrose en 100 questions.

- Le Figaro, édition du lundi 10 mai 2010, Spondylarthrite ankylosante.

- Baluji Ramamurti, Industry Analyst, Frost & Sullivan, Effect of population Trends on the Spine Surgery Market in the U.S.

- source emedicine "Back Pain - Mechanical".

- Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA, Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guideline from the American College of Physicians, Ann Intern Med, 2017;166:514-530

- « Comment Soulager Le Mal De Dos », sur Comment Soulager Le Mal De Dos (consulté le ).

- Renan Bain, Eytan Beckmann, Arthur Milley, Frédéric Pariaud et Jean-Jacques Vignaux, L'Ostéopathie pour les Nuls, FIRST, , 346 p. (ISBN 978-2-7540-7738-5 et 2-7540-7738-3, lire en ligne).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la santé :

- (en) Classification internationale des soins primaires

- (en) DiseasesDB

- (sv) Internetmedicin

- (en) Medical Subject Headings

- (en + es) MedlinePlus

- (en) NCI Thesaurus

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- (cs + sk) WikiSkripta

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :